La Grande tradition musicale de l’Islam africain et méditerranéen du Mashriq au Maghrib

Musiques traditionnelles maghrébo-andalouses, Origines et particularitésAuteur(s) : GUETTAT Mahmoud

Parution : 2026

En savoir plus...

ISBN 13 : 978-2-7053-4139-8

Pages : 982

Format (mm) : 160x240

Deux volets structurent cette étude : un premier consacré à l’école du Mashriq, les différents aspects de son corpus musical et de ses mutations. Ce préambule est nécessaire à la compréhension de la formation et du perfectionnement de l’école du Maghrib musulman – second volet – son analyse, son rôle, la présentation critique de son histoire et l’état actuel de son répertoire classique d’expression arabe, celui des nūbat.

Il est nécessaire de penser l’histoire musicologique du monde musulman en termes de métissage entre particularismes locaux et syncrétismes supranationaux, et ce contre la tentation essentialiste, y compris dans les versions nationalo-traditionalistes. Ils se révèlent à travers l’expression musicale, la référence aux grands théoriciens, la systématisation de l’échelle musicale, des formes et structures modales et rythmiques ; encore plus prononcée, dans le domaine de l’organologie… mais aussi, contre les falsifications idéologiques et les manipulations politiciennes de l’héritage culturel multidimensionnel du Mashriq au Maghrib.

Grâce à la spiritualité étendue de l’Islam, et au matériau linguistique de base, l’arabe, s’est codifié au cours des siècles un tronc commun supranational, un langage de dialogues et d’échanges, de l’Espagne aux Indes, souvent réduit à la simple confluence arabo-irano-turque, mais dont la constitution est en réalité plus vaste et plus complexe.

Par son apport, La grande tradition musicale de l’Islam africain et méditerranéen, est une brillante exploration des racines et des efflorescences d’une mémoire culturelle, une manière particulièrement pertinente de revisiter les multiples facettes d’un art de vivre, d’un « être-au-monde ».

Professeur émérite à l’Université de Tunis, Mahmoud GUETTAT collabore avec d’autres institutions nationales et internationales. Musicien-chercheur en musicologie et civilisation arabo-musulmane, il fonde l’Institut Supérieur de Musique de Tunis, et initie, depuis 1982, l’enseignement musicologique à l’Université tunisienne. Membre actif du Conseil scientifique de Beït al-Ḥikma, son œuvre pédagogique et scientifique est indissociable de ses activités artistiques. Ses recherches s’orientent vers la musique maghrebo-arabo-andalouse et plus largement méditerranéenne, africaine et orientale. Le Ministère des Affaires culturelles crée en 2017, le Prix international de musicologie, baptisé « Prix Mahmoud Guettat ». Par ses activités et son œuvre, il participe tant à la réhabilitation du patrimoine musical et à la valorisation des musiciens traditionnels qu’à une meilleure appréciation de la richesse des musiques traditionnelles.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Musicologie

Mots-clés : Mashriq, Maghrib, musique, traditions, Andalousie, Méditerranée, Islam, Afrique

L'Iran des sciences humaines

Auteur(s) : Collectif, LESSAN PEZECHKI Homa (dir.)

Parution : 2025

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341381

ISBN 13 : 9782705341381

Pages : 628

Format (mm) : 160x240

Cet ouvrage pluridisciplinaire dresse un panorama des héritages pluriséculaires et des réalités contemporaines de l’Iran. Fruit de la rencontre entre chercheurs d’horizons et de pays différents il aborde des divers aspects des sciences humaines : histoire de l’art, anthropologie, littérature, islamologie, langue et linguistique.

La perspective historique de l’ouvrage est nouvelle et critique, et elle s’emploie à revisiter les mythes fondateurs, questionner les sources primaires, étudier les textes épiques ou les chroniques en mettant en lumière notamment la place et le rôle de la Perse dans ses relations avec ses voisins.

La littérature et l’art convoquent, dans une approche nuancée, la complexité de la culture iranienne construite sur une identité multiple, un éthos singulier aux contradictions internes, mais aussi sur des représentations et des pratiques faisant de l’Iran un pays à la fois traditionnel et moderne.

L’islam chiite, lieu de tension entre religion mystique et doctrine du pouvoir, est abordé sous des angles originaux. Ses figures tutélaires incarnent les inflexions et mutations du soufisme dans l’Orient musulman.

Enfin plusieurs articles évoquent la singularité des langues iraniennes et notamment certaines catégories grammaticales originales comme l’évidentialité, mais aussi les constructions à verbe support, très importantes dans ces langues, qui se situent à la croisée du lexique et de la grammaire. Enfin l’héritage littéraire extraordinaire des Juifs persanophones, bien trop méconnu, est aussi abordé.

L’objectif de ce panorama académique est de mieux comprendre l’histoire et la complexité de la société iranienne pour en cerner ses enjeux politiques et sociaux.

Voir tous les collectifs Geuthner

Discipline : Ouvrages généraux et divers

Mots-clés : iran, histoire de l'art, anthropologie, littérature, islamologie, langue et linguistique, iran, islam

Catalogue des manuscrits du Sherif Harar Municipal Museum

Les coransCollection : Sources Africaines

Auteur(s) : REGOURD Anne, MIRZA SANA

Parution : 2024

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340377

ISBN 13 : 9782705340377

Pages : 340

Format (mm) : 160x240

Catalogue of the Manuscripts in the Sherif Harar Municipal Museum

The Qurʾans

Préface de

Bruno Delmas

Foreword

ʿAbdullahi ʿAli Sherif

sources africaines

Une nouvelle histoire du continent africain est en train de s’écrire, à partir de l’étude des manuscrits rédigés sur place en arabe et dans les langues locales. Ces sources africaines de nos connaissances appellent la multiplication d’éditions critiques scientifiquement établies par des spécialistes : ainsi le lecteur peut-il disposer d’un matériau autochtone, souvent antérieur aux colonisations et à leur prisme parfois réducteur.

Forte de son expertise sur l’Afrique, l’Académie des sciences d’outre-mer, membre de l’Union académique internationale, a rejoint le programme de recherches « Fontes Historiae Africanae » créé par cette dernière. Elle lance, en 2019, avec l’aide des éditions spécialisées Geuthner, la collection sources africaines où la présente étude vient prendre place.

Premier catalogue du Sherif Harar Municipal Museum, cette publication richement illustrée est d’une grande importance pour les études islamiques en général, d’histoire, d’histoire de l’art et de codicologie africaines en particulier. Ce musée est le plus grand conservatoire de manuscrits et d’objets à valeur culturelle provenant de l’un des plus anciens centres religieux islamiques d’Éthiopie.

Interdisciplinaire, la publication documente les manuscrits coraniques de la collection et propose des traductions de leurs marginalia, mises en waqf et autres textes à portée historique, à partir du xviie siècle. Les quelque 250 corans ici décrits témoignent de styles, de matériaux et de pratiques historiques non figées. Par un examen minutieux de ce matériel documentaire exceptionnel, l’analyse met en évidence des dimensions sociales au sein de la société hararie, des femmes commanditaires aux pratiques de mises en waqf et d’apprentissage. Anne Regourd & Sana Mirza examinent en outre les caractéristiques des corans en termes d’histoire de l’art et de codicologie, les plaçant dans le contexte plus vaste des traditions manuscrites islamiques. De ce fait, la publication délivre l’importance négligée de ce centre peu connu de production de manuscrits islamiques.

The first catalogue of the Sherif Harar Municipal Museum, this richly decorated publication has great importance for the fields of Islamic studies, African and Islamic history and art history, and codicology. The museum is the largest repository of manuscripts and cultural artifacts from one of the oldest Islamic religious centers in Ethiopia.

The interdisciplinary publication documents the Qur ʿanic manuscripts and provides translations of their inscriptions, endowments and other historical texts dating from the seventeenth century onwards. The roughly 250 Qurʿans present changing styles, materials, and historical practices. In examining the rare documentary material, the analysis highlights social dimensions within Harari society, from female patronage to endowment and learning practices. Additionally, Anne Regourd & Sana Mirza elucidate the art historical and codicological features of the Qurʿans and place them within the larger contexts of Islamic manuscripts traditions. Subsequently, the publication shares the overlooked importance of this little-known center of Islamic manuscript production.

Discipline : Ouvrages généraux et divers

Mots-clés : afrique, Corne de l'Afrique, Ethiopie, catalogue, corans, Sherif Harar Municipal Museum, études islamiques, codicologie, histoire de l'art

La Méditerranée au temps de Saint Louis

Auteur(s) : Collectif, LE GOFF Jacques (dir.)

Parution : 2024

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341299

ISBN 13 : 9782705341299

Pages : 220

Format (mm) : 160x280

Aigues-Mortes est une cité magique, envoûtante, prenante à tel point qu’on est toujours à se demander quelles raisons mystérieuses ont pu déterminer les conseillers et les ingénieurs du roi Louis ix à choisir ce lieu aride et désert, entouré de marais malsains et dépourvu d’eau potable, pour y bâtir une ville qui, dans l’esprit de ses créateurs, devait devenir le centre commercial et maritime du royaume de la Méditerranée.

René JEANNOT

Durant son année de captivité en Égypte, en 1250, Saint Louis a eu plusieurs entretiens avec les émirs qui le retenaient prisonnier. Dans ces conversations, il a eu des surprises. Lui qui était venu dans l’idée dominante en Chrétienté que les musulmans n’avaient pas de religion, mais étaient des païens ensorcelés par le sorcier Mahomet, il s’aperçut que les émirs étaient, quoique dans l’erreur, des hommes profondément religieux, parfois plus que les meilleurs chrétiens.

Jacques LE GOFF

Ce moment historique de la fin du xiiie siècle, qui coïncide avec l’accession au trône de Jacques II en 1291, se traduit par une rénovation de la manière de percevoir le monde méditerranéen depuis Barcelone. L’argent arrive sans aucun obstacle à la ville, qui se montre à chaque fois plus réceptive aux valeurs mercantiles. D’autre part les partisans de la conquête militaire n’avaient bénéficié qu’épisodiquement d’un meilleur support auparavant. Le point commun à ces faits est la consolidation de l’État monarchique. Sous Jacques II, Barcelone s’oriente vers le modèle économique qui s’était formé en Sicile, sous le règne de Frédéric II, et qui était en fait bien antérieur.

Jose Enrique RUIZ-DOMÈNEC

Jihad et croisade ont pour particularité d’être deux violences sacrées, inspirées et justifiées par la foi, et ont façonné profondément les mentalités respectives de l’Islam et de l’Occident. Chrétienté et Islamité s’étaient affrontées dès le départ dans un duel sans merci. À la fin du XVIe siècle, la balance commença à pencher sérieusement en faveur de la Chrétienté.

Mohamed TALBI

Nous avons la chance d’avoir à ce propos le témoignage du roi lui-même, dans sa lettre d’août 1250, que corroborent les souvenirs du sire de Joinville sur les propos tenus au cours du conseil qui suivit l’arrivée des nouvelles d’Égypte (§437). « Nous étions venus au secours de la Terre sainte », écrivait le roi pour justifier sa décision de différer son retour en France jusqu’à ce qu’il eût remédié à l’état de la Syrie franque. Et Joinville lui fait dire : « Si je m’en vais, cette terre est perdue. J’ai donc considéré qu’à aucun prix je ne laisserai le royaume de Jérusalem se perdre, lui que je suis venu protéger et conquérir.

Jean RICHARD

Le moment est venu de conclure, en disant que la Méditerranée à l’époque de Saint Louis, ce n’est peut-être plus le nombril du monde. Ce qu’il me paraît intéressant de voir, c’est que, jusque-là, les différentes nations – enfin nations est un terme impropre, disons les différents ensembles civilisés – vivaient autour de la Méditerranée comme des grenouilles autour d’une mare, mais, à partir de l’époque de Saint Louis, le monde se dilate, il va depuis le Maroc jusqu’à Pékin, depuis Londres jusqu’à la mer Rouge et la Perse : il y a donc une sorte de déplacement de ce centre du monde qu’il me paraît important de souligner.

Michel BALARD

Voir tous les collectifs Geuthner

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : méditerranée, Saint Louis, Aigues-Mortes, égypte, Chrétienté, Islam

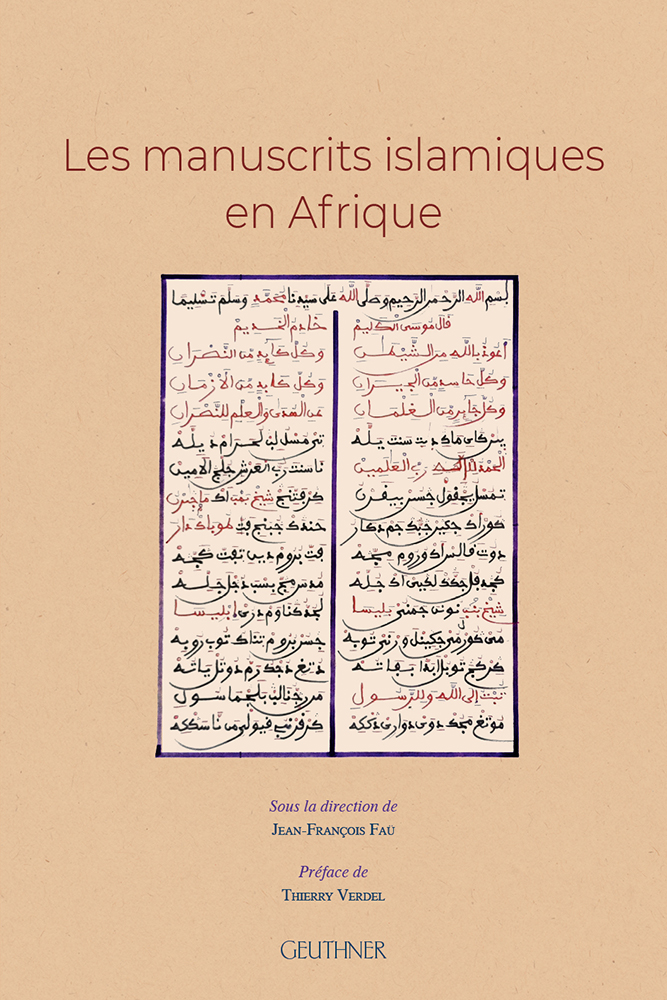

Les manuscrits islamiques en Afrique

Auteur(s) : FAÜ Jean-François (dir.)

Parution : 2023

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341046

ISBN 13 : 9782705341046

Pages : 222

Format (mm) : 160x240

Chaque famille de lettrés au Sahel possède sa propre bibliothèque ; le livre y a longtemps été marque d’autorité et de rareté. Ce patrimoine universel est aujourd’hui menacé par les actions iconoclastes des groupes radicalisés et par les intempéries liées au changement climatique. Il est temps d’interroger cette patrimonialisation africaine et arabe, la nature de ses acteurs et les enjeux d’un processus articulant dimensions transrégionales et appropriation communautaire. Par ailleurs, outre l’aspect religieux initial, ces textes livrent un contenu littéraire ou savant qui aborde des thématiques parfois d’actualité, comme les questions environnementales, l’herboristerie, l’astronomie, la philologie ou encore l’historiographie. Si cet inventaire demeure non exhaustif, les manuscrits de l’Afrique subsaharienne et maghrébine, rédigés en arabe et ʿağamī, s’inscrivent avec force dans la longue tradition littéraire et scientifique de cet espace.

Les débats des journées scientifiques d’Alexandrie consacrées aux manuscrits islamiques en Afrique partent de ce constat ; celui de la variété des thématiques de recherche et des supports relevant du domaine culturel musulman et de ses composantes juives et chrétiennes.

Pour y répondre, des universitaires et chercheurs originaires de douze pays francophones et arabophones se sont réunis à l’Université Senghor à Alexandrie pour partager leurs réflexions et débattre de la patrimonialisation des manuscrits sahéliens, maghrébins, éthiopiens et égyptiens.

Préface de Thierry Verdel

Discipline : Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : afrique, manuscrit, islamique, Sahel, arabe, débat, Université Senghor

Des mots, des voiles, des femmes en islam

Auteur(s) : KANTARI Nadia

Parution : 2023

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341039

ISBN 13 : 9782705341039

Pages : 308

Format (mm) : 160x240

Illustrations : de nombreuses illustrations

En islam, ni le Coran ni la Sunna n’obligent les femmes musulmanes à se couvrir les cheveux. Pourtant, la tendance normative et la pression sociale patriarcale vont dans le sens de l’obligation. La « protection » de la femme par le « voilement » devient alors incontournable. Exégètes et autres tenants des écoles juridiques divergent sur ses modalités. Une confusion apparaît quant à la notion coranique de ‘awra, partie intime du corps. Elle devient, par extension, le corps tout entier ou presque de la femme, et son « voilement » garant de l’honneur des hommes, ‘irḍ.

Cet ouvrage porte sur l’examen linguistique, textuel puis anthropologique des vêtures, niqâb, burqu‘ et autres, dans leurs propres contextes socio-historiques. Différentes manières de paraître des femmes arabo-musulmanes, voilées ou non, ont existé avant, pendant et après l’avènement de l’islam.

Libre à la femme de porter ou non le voile, en connaissance de cause, et non sous les pressions sociale, politique ou patriarcale !

Nadia Kantari, franco-libanaise, est née à Beyrouth, au Liban. Elle est titulaire d’un B. A. en économie et d’un M. A. en philosophie de l’Université Américaine de Beyrouth, puis d’un doctorat en anthropologie de l’Université Paris 8. Pendant dix-sept ans, elle travaille comme traductrice-interprète à l’Ambassade de France auprès des Émirats Arabes Unis. Elle est chercheuse, rattachée au Centre d’histoire des sociétés Médiévales et Modernes (MéMo) - Axe mondes islamiques, des Universités Paris 8 et Paris Nanterre.

Discipline : Ouvrages généraux et divers

Mots-clés : Voile, femme, islam, Coran, Sunna

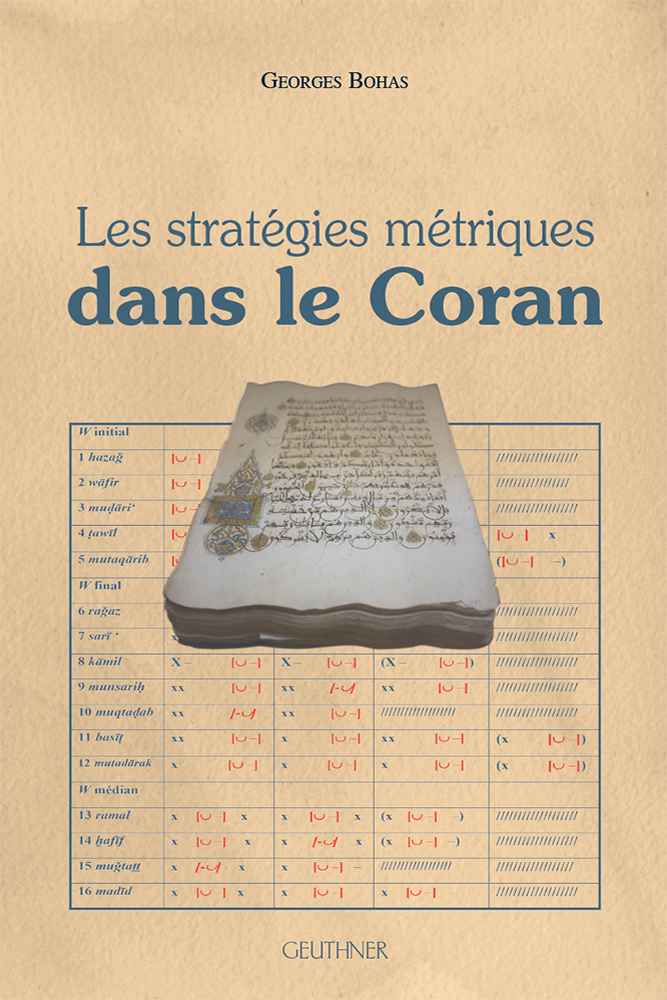

Les stratégies métriques dans le Coran

Auteur(s) : BOHAS Georges

Parution : 2021

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340780

ISBN 13 : 9782705340780

Pages : 108

Format (mm) : 160x240

Bien que le Coran manifeste de l’hostilité envers les poètes (Les Poètes, 26, 224-226 : Ne vois-tu pas qu’en chaque vallée ils divaguent et disent ce qu’ils ne font point), cette hostilité concerne le « fond » et non la « forme » et une échappatoire est offerte aux poètes qui se rallient à la foi : (Les Poètes, 26, 227) Exception faite de ceux qui ont cru, ont accompli des œuvres pies, ont beaucoup invoqué Allāh et qui bénéficient de notre aide après avoir été traités injustement. En réalité, le Coran et la poésie arabe recourent à la même combinatoire métrique, la poésie en faisant un usage contraint et le Coran un usage libre, les deux recourant à des stratégies différentes.

Dans le Coran, la première de ces stratégies, intitulée « Le panachage métrique » est une technique commune à la poésie libre moderne et au Coran, laquelle consiste à mélanger librement des pieds pairs et impairs alors que dans la poésie ancienne ce mélange est strictement contrôlé.

La deuxième est intitulée « Le patchwork métrique ». Il s’agit de procéder à un assemblage de figures métriques disparates, incluant pêle-mêle des mètres à watid initial, médian ou final. Ces figures peuvent correspondre à un hémistiche de vers classique ou inclure un pied ou deux de plus dans les limites d’un verset.

La troisième intitulée « L’enchevêtrement métrique » est un phénomène analogue, mais dans sa version libre, les tronçons métriques pouvant apparaître au début, à la fin ou dans le cours des versets, la disposition en versets masquant une métrique largement régulière. Quelques artifices comme les syllabes orphelines initiales, médianes et finales, contribuent à occulter ces structures métriques et à les lisser pour les faire passer pour de la prose, mais elles ne sauraient échapper au regard du lecteur perspicace familiarisé avec la métrique de la poésie arabe. Ainsi, l’étude métrique purement formelle, met en évidence la relation entre poésie préislamique, Coran et poésie moderne, dévoilant un des secrets de la composition de ce livre.

Georges Bohas, membre correspondant de l’académie de langue arabe de Damas, a soutenu en 1975 une thèse en linguistique sur la métrique de la poésie arabe classique et moderne. Ses travaux ont radicalement simplifié et rénové l’étude et l’enseignement de cette science. En 2007 il a publié un article sur la métrique de la sourate al-Raḥmān et depuis il n’a cessé d’approfondir la relation entre la métrique arabe et le Coran. Une contribution importante est déjà parue dans l’ouvrage qu’il a publié en collaboration avec G. Roquet : Une lecture laïque du Coran (2018).

Discipline : Linguistique-Dialectologie

Mots-clés : Islam, Coran, poésie, métrique

La politique de GHAZÂLÎ

Auteur(s) : LAOUST Henri

Parution : 2021

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340827

ISBN 13 : 9782705340827

Pages : 414

Format (mm) : 160x240

Abû Hâmid al-Ghazâlî, 1058-1111, est une figure connue dès le Moyen-âge en Occident sous le nom d’Algazel : elle est emblématique de l’Islam classique. Il influença, entre autres, Averroès, Maïmonide, Thomas d'Aquin, Dante, Descartes. Après une carrière brillante au sommet de l’intelligentsia abbasside, il fut confronté aux marasmes précurseurs de la chute de Bagdad. Il la quitte à l’âge de trente-huit ans pour ne jamais y revenir. Déçu dans sa recherche d’une vérité philosophique finale, il recourt au « doute créateur » qui lui ouvre la voie soufie, où la raison passe la main à l’intuition et à la foi, en une intelligence globale qui gère, à la perfection, les cas particuliers, sans exception, dans une harmonie universelle. Ayant réussi à concilier Révélation et Expérience factuelle, il vécut ce qu’il lui restait d’une vie simple et pleine puis il mourut, à l’âge de cinquante trois ans, en paix et en toute conscience.

Henri Laoust, 1905-1983, est l'auteur de travaux fondamentaux sur l’histoire des courants de pensée en Islam, il nous a laissé nombre d’études et de traductions, d’ibn Taymiyya, de Rachîd Rida, entre autres. Très documentées, ses recherches offrent des synthèses raisonnées d’une rare qualité. « La Politique de Ghazâlî » en est un parfait exemple. Bien que cette figure ait fait l’objet de nombreux travaux, la présente œuvre restera un modèle de précision et de clarté, concernant al-Ghazâlî. Elle offre aussi un tableau d’une remarquable netteté du califat abbasside et de l’orient musulman, à une époque charnière de l’histoire universelle.

Discipline : Religions

Mots-clés : Abû Hâmid al-Ghazâlî, Algazel, Islam classique, islam, soufisme

Les dissidences de l’Islam

Kitâb al-milalParution : 2021

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705302139

ISBN 13 : 9782705302139

Pages : 350

Format (mm) : 160x240

Né à Shahristân dans le Tadjikistan, où il meurt en 1158 à l’âge de 90 ans, Shahrastânî illustre l’esprit libre dans ce qu’il a de plus fort, de plus pur. Philosophe, rompu aux textes classiques grecs, persans et arabes, doublé d’un historien des religions précurseur, il étudia le phénomène religieux de manière scientifique. Ce qui lui permit d’en dévoiler le pendant dogmatiste et, partant, hérésiologiste qui conduisent inévitablement au fanatisme, à l’intolérance, à la violence. Auteur de plusieurs ouvrages réfutant les systèmes préétablis, il critiqua d’abord la théologie islamique, dans un langage franchement philosophique mais fondé dans la Révélation qui, pour lui, est une source de savoir supra-humain qui renseigne la Raison. Son commentaire du Coran suffit à démontrer qu’il ne se soumettait à aucune école de pensée mais prenait ce qu’il lui paraissait bon et bien là où il le trouvait. Partant de considérations sur la compilation, -rédaction ?- du Coran, il en donne un copieux commentaire des deux premières sourates. Cependant, le présent ouvrage : Kitāb al-Milal wa al-Nihal, textuellement le Livre des Croyances et des Sectes, présenté et traduit ici par J.-C. Vadet suffit à montrer que, du moins pour Shahrastânî, aucune dogmatique ne saurait contenir une religion, et encore moins l’Islam.

Né au Caire en 1931, Jean-Claude Vadet a traduit de nombreuses œuvres arabes, dont Le traité d'amour mystique de Daylami, La défense philosophique de la Sunna de Amîri, il est aussi l’auteur d’ouvrage de référence comme l’excellent Les idées morales dans l'Islam, ou bien encore L'Esprit courtois en Orient. Jean-Claude Vadet décède en 2019 à Rambouillet.

Discipline : Religions

Mots-clés : Shahrastânî, Philosophe, théologie, islam

Abd al-Kâdir Gîlânî

Un grand saint de l’IslamParution : 2021

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705303471

ISBN 13 : 9782705303471

Pages : 258

Format (mm) : 160x240

Né à Gilân, sur les bords iraniens de la mer Caspienne, mort et enterré à Bagdad en 1166 à 89 ans, Abd al-Kâdir al-Gîlânî fut un juriste respecté et scrupuleux doublé d’un talentueux orateur. Il occupe encore de nos jours une place axiale dans l’histoire de l’Islam, et du soufisme en particulier. Ce guide spirituel réputé, s'est illustré par son intransigeance et ses réfutations acerbes de toutes les déviations, et en particulier celles des soufis. La voie qui le caractérise est triple : respect de la personne humaine et de soi en premier, respect du Coran, respect de la tradition prophétique dûment authentifiée. Premier maître de confrérie soufie connu dans l’histoire, il montrait à ses disciples le chemin vers la réalisation individuelle et les connaissances métaphysiques. Cette voie part de la foi en Dieu, en Son prophète, en la communauté de tous les fidèles enracinés dans la loi telle que le Prophète l’enseignait. Mais cela ne devait pas empêcher l’adepte d’être conscient et concerné par les réalités et les contraintes quotidiennes et pratiques. C’est ainsi qu’il fit sortir le Soufi du repli sur soi vers une ouverture à ses semblables pour les servir.

Mehemmed-Ali Aïnî, 1868-1943, est un académicien emblématique de l’époque qui vit la fin de l’Empire ottoman et la naissance de la République turque. Il promut sa vie durant ce courant spiritualiste qui tend à déconfessionnaliser les esprits, sans les faire renoncer aux préceptes propres à telle ou telle religion. Ancré fermement dans son terreau culturel, le Fidèle doit aller dans sa pratique cultuelle vers la transcendance à la rencontre de ses frères en Dieu. Plus encore, Islam, Judaïsme et Christianisme rejoignent des cultes non-monothéistes dans ce qu’ils ont en partage sur un plan supérieur. Dans sa monumentale Histoire du Soufisme (Tasavvuf Tarihi), M.-A. Aïnî fait remonter le soufisme, terme qui vient de Sophia « Sagesse », à Adam d’Éden, Brahma d’Inde, Hermès d’Égypte, aux Grecs antiques ; la Tradition est un continuum temporel et spatial. Les éditions Geuthner publièrent naguère deux ouvrages de cet auteur traduits du turc : La quintessence de la philosophie d’Ibn ‘Arabî en 1926 puis Ismaîl Hakkî, philosophe mystique en 1933, Elles ressortent à nouveau le présent ouvrage écrit par l’auteur en français, en 1938.

Discipline : Religions

Mots-clés : islam, soufisme, Prophète, Dieu, foi

IBN Bâdîs

commentateur du coranAuteur(s) : MERAD Ali

Parution : 2021

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705310868

ISBN 13 : 9782705310868

Pages : 268

Format (mm) : 160x240

Issu de notables berbères influents depuis le 9e siècle, ‘Abdelhamîd Ibn Bâdîs, 1891-1940, incarne la figure de proue du réformisme indépendantiste islamiste algérien au 20e siècle. Il mit toutes ses forces et son génie au service de la cause populaire, ainsi qu’il la comprenait, c’est-à-dire basée sur la patrie, l’arabité et l’islamité ; les trois piliers de la personnalité algérienne, selon lui. En 1931, il est élu à la tête de l'Association des Oulémas Musulmans Algériens. Son activité journalistique dans la revue Chihâb, fondée par lui en 1925, lui servait à propager ses idées politico-religieuses, mais le fonds de son « salafisme » prend toute sa dimension dans les commentaires coraniques réunis ici. « Certes essentiels, le ritualisme et le légalisme doivent aller de paire avec une recherche de solutions concrètes aux malaises. Et seule la Révélation islamique porte en elle les réponses aux difficultés auxquelles les Algériens font, et feront, face… Pour édifier une cité algérienne adaptée à son époque, il faut d’abord édifier les Algériens sur les bases du Coran ».

Ali Merad, spécialiste de l’islam contemporain, est mort à Lyon le 23 mai 2017 à l’âge de 87 ans. Né à Laghouat en Algérie, il participait, encore étudiant à l’université d’Alger, au dialogue islamo-chrétien avec les Pères Blancs. En 1956, il est reçu premier à l’agrégation d’arabe. Professeur en 1962 à l’université de Lyon, puis directeur de l’Institut des études arabes et islamiques, il soutient, en 1967 à la Sorbonne, sa thèse sur le Réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940. Soucieux de la représentation des musulmans français, il recommandait une politique éducative préventive contre l’intégrisme.

Discipline : Religions

Mots-clés : islam, Algérie, salafisme, Coran

L’ibadisme

Les gens de l’appel et de la droitureAuteur(s) : GONTY Grégory

Parution : 2021

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340872

ISBN 13 : 9782705340872

Pages : 346

Format (mm) : 160x240

études ibadites

Cette collection réunit des études thématiques sur l’ibadisme, courant de l’islam présent à travers des communautés vivant à Oman, Zanzibar, Djebel Nafoussa (Libye), l’île de Djerba et le Mzab (Algérie). Elle s’attache à mettre en lumière la diversité des approches scientifiques, académiques et patrimoniales traitant de ces communautés à travers des perspectives historiques, théologiques et culturelles. La collection comprendra à la fois des inédits et des rééditions scientifiques de textes.

Courant de pensée de l’islam, l’ibadisme est souvent méconnu, ou fait encore l’objet d’ignorance et de jugements a priori. Assimilé à tort au kharijisme, il est le plus souvent mis en marge de l’orthodoxie musulmane. Pour cause, le devenir de la communauté musulmane après la mort du Prophète s’est traduit par les questions tournant autour de sa succession spirituelle et politique. Les dissensions politiques entre musulmans ont trouvé leur apogée lors de la bataille de Ṣiffīn, en l’an 37 de l’Hégire. Elle a opposé ‘Alī, quatrième calife de l’islam et gendre du Prophète à Mu‘āwiya, fondateur de l’ère dynastique omeyyade. Le destin de la umma islamique a irrémédiablement été orienté à partir de l’arbitrage (taḥkīm) entre ces deux protagonistes. Une partie des rangs de ‘Alī, appelée muḥakkima refusant cet arbitrage quitte les rangs. Les ibadites revendiquent l’héritage spirituel et politique de ce groupe.

Mais qu’en est-il au juste ? le kharijisme, courant du groupe (firqa) ayant également quitté les rangs du gendre du Prophète, aurait-il un lien de parenté avec l’ibadisme ? L’ibadisme est-il un courant de l’islam possédant ses propres spécificités, singularités ? Les ibadites ont-ils un patrimoine spirituel, intellectuel et scientifique propre ? Quelle est leur participation et apport à l’histoire de la civilisation islamique ? Quels sont les points communs et divergences avec les autres courants de la pensée islamique, sunnite, imamite, ou autres ? Cet ouvrage se veut être une introduction à l’étude de l’ibadisme, et un éclaircissement quant aux questions et aux incompréhensions dont fait l’objet ce courant de l’islam.

Grégory Gonty est étudiant en sciences islamiques, et membre effectif de l’AIB (Académie Islamique de Bruxelles). Ses recherches sont principalement axées sur la philosophie, l’histoire et les sciences islamiques.

Discipline : Religions

Mots-clés : ibadisme, islam, orthodoxie musulmane, Prophète

Toute langue dit Dieu

Culture et sociétéAuteur(s) : CUPERLY Pierre

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340162

ISBN 13 : 9782705340162

Publication : co-édition Ibadica

Tome : 1

Pages : 346

Format (mm) : 160x240

Textes réunis et édités par

Yacine Daddi Addoun et Soufien Mestaoui

Etudes ibadites

Cette collection réunit des études thématiques sur l’ibadisme, courant de l’islam présent à travers des communautés vivant à Oman, Zanzibar, Djebel Nafoussa (Libye), l’île de Djerba et le Mzab (Algérie). Elle s’attache à mettre en lumière la diversité des approches scientifiques, académiques et patrimoniales traitant de ces communautés à travers des perspectives historiques, théologiques et culturelles. La collection comprendra à la fois des inédits et des rééditions scientifiques de textes.

Les deux premiers volumes bilingues inaugurant la collection veulent être un hommage à Pierre Cuperly, figure pionnière des études sur la théologie ibadite dont les travaux restent inégalés. Leur composition obéit à un découpage à la fois thématique et chronologique. Cela renforce la cohérence de chaque volume en suivant le cheminement de sa réflexion scientifique et spirituelle dans un contexte de bouleversements politiques, sociaux et religieux au Maghreb depuis les indépendances.

Ce volume s’articule en deux temps : il rassemble toutes les études d’histoire sociale et culturelle sur le Mzab et le monde arabe de Pierre Cuperly, alors Père Blanc au sein de la Société des Missionnaires d’Afrique, puis une sélection d’études de spiritualité islamo-chrétienne, au moment où il rejoint les Fraternités monastiques de Jérusalem.

« Toute langue dit Dieu », Kullu lisân yaqûl Allah, écrivait-il. Cette sentence qui à elle seule traduit une œuvre et un engagement dédiés à la fraternité spirituelle, en appelle à la réflexion salutaire sur les rapports entre pensée et action, particulier et universel.

Le Père Pierre Cuperly (1932-2007) a été membre de la Société des Missionnaires dʼAfrique (Pères blancs). Ordonné prêtre le 30 janvier 1960, il a étudié, durant trois ans, lʼarabe et lʼislamologie à lʼIPEA de la Manouba et servi trois autres années au collège dʼAïn Sefra. Envoyé dans la communauté des Pères blancs de Ghardaïa, il a pu étudier sur place le monde ibadite, sujet de la thèse de doctorat quʼil a soutenue à Paris IV en 1982, Introduction à lʼétude de lʼIbadisme et de sa théologie. Il fréquentait alors souvent le monastère de Tibhirine et partageait volontiers, avec Christian de Chergé, ses recherches spirituelles. Il travailla ensuite au Centre des Glycines à Alger, puis fut envoyé à Rome, au Pisai. En 1986, il est entré dans les Fraternités Monastiques de Jérusalem et vécut dans la Fraternité de Paris, puis dans celle de Blois. Il passa ses dernières années dans leur maison de Magdala, en Sologne, où étaient régulièrement organisées des rencontres interreligieuses.

Discipline : Religions-Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : ibadisme, islam, Maghreb, communautés, théologie, études, Mzab, culture, société

Toute langue dit Dieu

Théologie ibaditeAuteur(s) : CUPERLY Pierre

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340179

ISBN 13 : 9782705340179

Publication : co-edition Ibadica

Tome : 2

Pages : 300

Format (mm) : 160x240

Etudes ibadites

Cette collection réunit des études thématiques sur l’ibadisme, courant de l’islam présent à travers des communautés vivant à Oman, Zanzibar, Djebel Nafoussa (Libye), l’île de Djerba et le Mzab (Algérie). Elle s’attache à mettre en lumière la diversité des approches scientifiques, académiques et patrimoniales traitant de ces communautés à travers des perspectives historiques, théologiques et culturelles. La collection comprendra à la fois des inédits et des rééditions scientifiques de textes.

Les deux premiers volumes bilingues inaugurant la collection veulent être un hommage à Pierre Cuperly, figure pionnière des études sur la théologie ibadite dont les travaux restent inégalés. Leur composition obéit à un découpage à la fois thématique et chronologique. Cela renforce la cohérence de chaque volume en suivant le cheminement de sa réflexion scientifique et spirituelle dans un contexte de bouleversements politiques, sociaux et religieux au Maghreb depuis les indépendances.

Ce volume reprend ses études sur la théologie ibadite, ses échanges avec les oulémas mozabites ainsi que des traductions et éditions critiques de textes médiévaux, pour la plupart inédits.

« Toute langue dit Dieu », Kullu lisân yaqûl Allah, écrivait-il. Cette sentence qui à elle seule traduit une œuvre et un engagement dédiés à la fraternité spirituelle, en appelle à la réflexion salutaire sur les rapports entre pensée et action, particulier et universel.

Le Père Pierre Cuperly (1932-2007) a été membre de la Société des Missionnaires dʼAfrique (Pères blancs). Ordonné prêtre le 30 janvier 1960, il a étudié, durant trois ans, lʼarabe et lʼislamologie à lʼIPEA de la Manouba et servi trois autres années au collège dʼAïn Sefra. Envoyé dans la communauté des Pères blancs de Ghardaïa, il a pu étudier sur place le monde ibadite, sujet de la thèse de doctorat quʼil a soutenue à Paris IV en 1982, Introduction à lʼétude de lʼIbadisme et de sa théologie. Il fréquentait alors souvent le monastère de Tibhirine et partageait volontiers, avec Christian de Chergé, ses recherches spirituelles. Il travailla ensuite au Centre des Glycines à Alger, puis fut envoyé à Rome, au Pisai. En 1986, il est entré dans les Fraternités Monastiques de Jérusalem et vécut dans la Fraternité de Paris, puis dans celle de Blois. Il passa ses dernières années dans leur maison de Magdala, en Sologne, où étaient régulièrement organisées des rencontres interreligieuses.

Discipline : Religions-Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : ibadisme, islam, Maghreb, communautés, théologie, études, Mzab, culture, société

Fondations waqfs dans le chiisme duodécimain

Iran safavide du xvie - xviiie siècleAuteur(s) : NEYESTANI Mohammadreza

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340520

ISBN 13 : 9782705340520

Pages : 360

Format (mm) : 160x240

Le waqf est l’une des institutions socioculturelles religieuses majeures du monde musulman, en vigueur dans les sociétés islamiques depuis les débuts de l’islam jusqu’à nos jours.

Résultat d’une recherche admirable à partir de sources de première main, l’auteur publie une analyse de la jurisprudence chiite imâmite duodécimaine relative à l’encadrement des fondations waqfs dans l’Iran safavide du xvie au xviiie siècle.

Il examine, tour à tour et de manière complémentaire, les waqfs royaux – créés par des hommes et des femmes – ainsi que ceux cités dans les hadiths de la tradition chiite duodécimaine (présentation, traduction et analyse) puis se concentre sur les positions des jurisconsultes les plus influents quant à la praxis et à la théorie du waqf puis termine sur les pratiques de waqf dans la société safavide. Cette approche tripartite s’appuie sur les fondements théoriques du waqf ainsi que ses pratiques en islam chiite duodécimain. Inédite et dans une double perspective historique et islamologique, cette étude constitue un premier jalon dans la compréhension de la spécificité du waqf chiite dans un cadre géo-historique précis mais qui façonne les bases d’une jurisprudence toujours d’actualité.

Mohammadreza Neyestani est chercheur en islamologie et docteur de l’université Aix-Marseille en histoire moderne du monde arabe et musulman avec pour spécialité l’Iran du xvie au xviiie siècle. Enseignant au département d’histoire de l’Université d’Ispahan. Il s'intéresse, dans une perspective interdisciplinaire, à l’histoire et à la jurisprudence chiites de la science islamique. Il est responsable de la base de données en Humanités Numériques du Groupe de Recherche International, au CNRS, « Fondation waqf en terre d'islam ». Il a participé à plusieurs séminaires et conférences internationales et a codirigé de 2014 à 2016 un séminaire sur ce sujet à l'EHESS (IISMM), Paris et a publié plusieurs articles.

Discipline : Religions

Mots-clés : waqf, religion, musulman, islam, safavide, chiisme duodécimain, Iran

Barth à Tombouctou

Lettre d’Ahmad al-Bakkāy al-Kuntī à Ahmad b. Ahmad, émir du Māsina (1854)Collection : Sources Africaines

Auteur(s) : DIAGAYÉTÉ Mohamed

Parution : 2019

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340346

ISBN 13 : 9782705340346

Publication : co-édition Académie des sciences d'o

Traduction : oui

Pages : 154

Format (mm) : 160x240

Une nouvelle histoire du continent africain est en train de s’écrire, à partir de l’étude des manuscrits rédigés sur place en arabe et dans les langues locales. Ces sources africaines de nos connaissances appellent la multiplication d’éditions critiques scientifiquement établies par des spécialistes : ainsi le lecteur peut-il disposer d’un matériau autochtone, souvent antérieur aux colonisations et à leur prisme parfois réducteur.

Forte de son expertise sur l’Afrique, l’Académie des sciences d’outre-mer, membre de l’Union académique internationale, a rejoint le programme de recherches « Fontes Historiae Africanae » créé par cette dernière. Elle lance, en 2019, avec l’aide des éditions spécialisées Geuthner, la collection sources africaines où la présente étude vient prendre place.

Mohamed Diagayété présente ici l’édition arabe, la traduction et le commentaire d’une longue épître écrite fin 1853 - début 1854 par Ahmad al-Bakkāy al-Kuntī lors du séjour à Tombouctou du voyageur Heinrich Barth. L’auteur, un des grands lettrés musulmans de son temps, y explique à l’émir du Māsina pourquoi l’islam commande de faire bon accueil à ce chrétien. L’intérêt de ce texte est multiple : lu en contrepoint avec le récit de voyage de Barth, il constitue un témoignage inestimable sur le dialogue entre deux érudits venus de deux mondes différents. Il permet de suivre l’argumentation par laquelle l’auteur justifie sa décision de protéger son hôte. Les documents publiés en annexe montrent que le soufi qu’était Ahmad al-Bakkāy cherchait également, par l’intermédiaire de Barth, le contact avec l’Angleterre pour faire contrepoids à l’avancée des Français au Sahara.

Mohamed Diagayété, docteur de l’université ez-Zeitouna de Tunis en 2007, se consacre à l’étude des manuscrits anciens du Mali. Il est depuis 2018 directeur général de l’IHERI-ABT (Institut des Hautes Études et de Recherches Islamiques Aḥmad Bābā de Tombouctou).

Discipline : Epigraphie-Manuscrits

Mots-clés : Tombouctou, Barth, Voyage, islam, traduction

Le scellement de la prophétie en Islam

Khatm al-nubuwwaAuteur(s) : SANGARE Youssouf

Parution : 2018

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339869

ISBN 13 : 9782705339869

Pages : 428

Format (mm) : 160x240

La notion de khatm al-nubuwwa, en tant que fin de la prophétie, s’est imposée comme une doctrine théologique fondamentale en Islam. Dès la mort de Muḥammad en 632, elle fut au cœur de multiples controverses relatives à la prophétie, au Coran, à la sainteté, à l’excommunication et, plus globalement, à l’héritage du Prophète.

S’appuyant sur les sources islamiques, en particulier l’exégèse, le ḥadīth, mais aussi l’historiographie et la philologie, cette étude met en lumière les enjeux de ces controverses et soumet à l’analyse, à travers les textes peu fréquentés de neuf penseurs musulmans, l’évolution et les réinterprétations de cette doctrine depuis les premiers siècles de l’Islam et jusqu’à nos jours. Minutieuse, instructive et accessible, cette étude contribuera à ouvrir de nouvelles perspectives d’approches de l’Islam contemporain.

Youssouf T. Sangaré est islamologue et docteur en études arabes. Chargé de cours en Histoire de l’Islam et en langue arabe des médias de 2013 à 2015 à l’Université de Strasbourg, il fut aussi post-doctorant au programme ‘‘Islamologie’’ du Laboratoire d’Excellence Religions et Sociétés dans le Monde Méditerranéen à l’Université Paris IV, Sorbonne.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Religions

Mots-clés : Islam, Coran, Sainteté, Prophétie, Exégèse, ḥadīth, controverses

L'Esprit de Sainteté dans le conseil de l'âme

Auteur(s) : IBN EL-‘ARABÎ

Parution : 2018

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339029

ISBN 13 : 9782705339029

Traduction : Sakhr Benhassine

Pages : 710

Format (mm) : 160x240

Recension de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer : cliquez içi

S’il ne fallait étudier qu’une seule oeuvre d’Ibn el-‘Arabî, ce devrait être celle-ci. Méditée encore de nos jours par les Çûfîs qui y trouvent les bases essentielles à la restauration d’une spiritualité opérante de la fin des temps, elle manifeste de manière magistrale le redressement global nécessaire à toute démarche spirituelle, quelle qu’en soit la tradition. Éminemment centrale, elle voit le jour à Mekka en décembre 1203, son auteur a quarante ans, il est à la moitié de sa vie. Il avait quitté son Andalousie natale depuis trois ans et, entouré de disciples de tous horizons, il entame une phase qui évoque celle du Prophète lorsqu’il reçut la révélation au même âge, même endroit, et commença à s’entourer de fidèles de toutes conditions. Ibn el-‘Arabî savait qu’il était le Sceau de la Sainteté muhammadienne, tout comme Muhammed fut et sera à jamais le Sceau de la Prophétie. Élevé en Islâm au rang de Cheikh Akbar, Doctor Maximus, il remplit cette fonction embrassant dans sa double autorité exotérique et ésotérique toutes les disciplines et gnoses que cette religion recèle. Son kérygme fait écho à : Inçah ‘ibêdî ! Conseille Mes serviteurs, ordre divin reçu à Almería, Fès, Mekka, Damas… Mû par cette injonction réitérée et sans appel, il écrit cette oeuvre majeure : Rûh el- Qudus fî Munâçahet en-Nefs, épître qu’il enseignera sa vie durant.

Cette édition comporte le texte arabe établi et commenté sur la base de cinq manuscrits, une traduction française inédite et annotée, précédée d’un préliminaire intitulé De l’Ami à l’Âme, destiné à ancrer cette oeuvre ici et maintenant.

Après des études en chimie, Sakhr Benhassine se tourne vers les études religieuses. Chercheur depuis plus de trente ans, il étudie la religion sous ses diverses formes, en particulier l’Islâm auprès d’éminents maîtres au Maghreb et au Machreq. Partisan d’une refonte de l’entendement du religieux et de l’esprit philosophique, il est l’auteur d’un grand ouvrage de fond intitulé Fahm aç-Çalât, mais aussi de nombreux essais, traductions et articles.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : Islam

Une lecture laïque du Coran

Auteur(s) : BOHAS Georges, ROQUET Gérard

Parution : 2018

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340070

ISBN 13 : 9782705340070

Pages : 200

Format (mm) : 160x240

Peut-on parler de lecture laïque du Coran ou, selon la terminologie d’Adonis, de lecture « areligieuse » ? Cela nous semble possible en nous situant dans la perspective définie par Th. Römer : « Il s’agit d’appliquer à la Bible (ici au Coran) les mêmes méthodes de lecture et de décryptage que pour les récits d’Homère. Je n’ai jamais considéré que la Bible devait être traitée comme un texte à part ». C’est une démarche analogue, et combien fructueuse, qui a été suivie par Finkelstein et Silberman dans La Bible dévoilée.

La première partie du livre est consacrée à des études littéraires. En mobilisant des données empruntées à des sources coptes, hébraïques, syriaques et grecques, elle permet de reformuler et de résoudre plusieurs problèmes d’interprétation, de traduction et de datation.

La seconde partie entreprend d’abord de démontrer que, formellement, le Coran entretient un lien profond avec la poésie préislamique, exactement comme la poésie libre moderne avec la poésie classique. Notre étude établit ainsi une continuité structurelle entre la poésie ancienne et le Coran, qui se voit de ce fait restauré dans un continuum. Ensuite, en mettant en évidence la présence du style formulaire dans le Coran, elle établit un autre lien entre celui-ci et la poésie préislamique dont de nombreuses études ont mis en lumière, depuis longtemps, le caractère formulaire.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Linguistique-Dialectologie

Mots-clés : Islam, Coran, étude laïque

Epître aux Colossiens et soufisme anatolien

corps mystique et mystique du corps essai comparatisteAuteur(s) : AMBROSIO Alberto Fabio

Parution : 2017

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339654

ISBN 13 : 9782705339654

Pages : 158

Format (mm) : 160x240

Modeste dans ses dimensions, l’ouvrage, non sans ambition, ouvre une voie nouvelle pour le comparatisme. Il met en regard l’épître du Ier siècle attribuée à saint Paul, que celui-ci adresse aux chrétiens de la ville de Colosses, dans la vallée du Lycus, non loin de Pamukkale, inscrite au patrimoine de l’Unesco, et des textes produits là, des siècles plus tard, par l’islam spirituel. La démarche est hardie, et le défi de cet essai, qui se méfie des creuses envolées prétendument théologiques, est d’énoncer, à partir de la comparaison, des constantes dans les croyances anatoliennes.

Trois passages clés de la lettre paulinienne aident à mettre en lumière de façon surprenante une filiation entre les traditions les plus typiques de la région et le soufisme anatolien diffusé dans la même zone géographique un millénaire plus tard. Le fil directeur de ce travail, qui s’insurge contre un comparatiste simpliste, mène à une « confrontation » entre l’anthropologie et la théologie. Autant il est risqué de parler, pour l’instant, d’influences ou d’interactions directes, autant on pourra trouver ici les bases d’une méthodologie jetant un pont entre deux mondes que tout sépare : « comparer l’incomparable » s’associe ici au désir de « réduire l’irréductible ».

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : comparatisme, épître, islam spirituel, soufisme, anatolie, anthropologie, théologie

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail