Votre recherche : "ethnologie-ethnomusicologie-linguistique"

Résultats affichés: (21-40)/110

Une mémoire vivante en Asie du Sud-Est / Pala’wan Highlanders Verbal Arts - A Living Memory in South-East Asia

Auteur(s) : REVEL Nicole

Prix (TTC) : 49 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2017

/

En savoir plus... /

FR :

Chasseurs à la sarbacane, cultivant riz, maïs et tubercules dans le champ de montagne, dans l’Asie des Moussons, les Pala’wan vivent selon les principes d’une société égalitaire. Ils habitent au sud de l’île de Palawan dans l’Archipel des Philippines. Un droit coutumier très précis régule la vie quotidienne des membres de chaque hameau. Animistes, très attentifs à la petite musique des choses, à la poésie, aux épopées liées à l’expérience chamanique, ils valorisent diverses modalités de la parole afin d’endiguer toute forme de violence. À l’instar du passé, dans le contexte politique, socio-économique et religieux actuel, cette société pacifique est très vulnérable et menacée. Cet ouvrage multimédia et trilingue présente les « genres du discours » ; nous donne à voir et à entendre les arts de la performance et de la mémoire d’une petite société de forêt du Monde austronésien. Témoignant de la vie, de la pensée et des arts de leurs aînés, il est adressé aux jeunes générations.

À partir d’une longue expérience vécue auprès des Pala’wan et en collaboration avec eux, Nicole Revel a centré cet ouvrage sur la culture des Hautes-Terres, notamment le versant oriental de la cordillère centrale de la grande île. Les Sciences sociales et une initiative pionnière dans les Humanités numériques ont permis de sauvegarder, de mieux comprendre et de transmettre un patrimoine immatériel d’une grande authenticité, mais avant tout, une présence au monde exemplaire.

ENG:

Hunting with the blowpipe and cultivating rice, corn and tubers in upland fields of Monsoon Asia, the Pala’wan inhabit the southern part of Palawan Island in the Philippine Archipelago and live according to the principles of an egalitarian society. Very precise Customary Law regulates the daily life of the people in each hamlet. Animists, they are attentive to the tiny music of things, oral poetry, and epics linked to shamanic experience. They observe various speech manners and value them in order to avoid all forms of violence. As formerly, faced with the political, socio-economic and religious pressures of today’s world, this peaceful society is vulnerable and threatened. This multimedia and trilingual work on the various “speech genres” allows us to see and take part in the perfomances and the art of memory of a small forest society of the Austronesian world. It is a testimony of the life, thought and artistic expressions of the elders, and it is dedicated to the younger generations.

Based on long experience lived close to the Pala’wan and in collaboration with them, Nicole Revel has focused her work on the Highlands culture, particularly on the eastern slopes of the central cordillera. Social Science and a pioneering initiative in Digital Humanities have made it possible to safeguard, to better understand and transmit an intangible heritage of great authenticity, but above all, an exemplary presence in the world.

ISBN 10 : 2705339753

ISBN 13 : 9782705339753

Traduction : Ouvrage trilingue Palawan-Français-Anglais

Collection :

VariaTome : Inlus 5 DVD compatibles MAC / PC

Pages : 320

Format (mm) : 170x200

Discipline :

Ethnologie - Ethnomusicologie - LinguistiqueMots-clés :

Animisme,

Arts de la performance,

Chamanisme,

Genres du Discours,

Littérature de la voix,

Monde Austronésien,

Musique des gongs,

Philippines,

Humanités Numériques (DH)

Auteur(s) : GALLEY Micheline, IRAQUI SINACEUR Zakia

Prix (TTC) : 48 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2016

/

En savoir plus... /

Grâce à cette nouvelle édition, la Chrestomathie marocaine de Georges-Séraphin Colin (parue en 1939) est non seulement sauvée de l’oubli mais enrichie de précieux ajouts : introductions, double transcription, traduction annotée, repères bibliographiques.

L’ensemble constitue un apport considérable au patrimoine linguistique et culturel du Maroc. Nous avons affaire, en effet, à une forme du dialecte éminemment vivante, expressive, littéraire, aujourd’hui menacée de disparaître. Les textes nous font découvrir tout un éventail de genres issus de la tradition orale : contes parmi les plus représentatifs de l’aire arabe et plus largement méditerranéenne, comme telle histoire universelle venue de l’Égypte antique, telle autre commune aux Mille et Une Nuits ; des anecdotes pleines de verve décrivant la vie rurale et citadine au Maroc au siècle dernier ; des facéties de Jha dont la popularité a franchi siècles et frontières ; des fables mettant en scène une multitude d’animaux dans un monde hiérarchisé à l’image de celui des hommes ; des proverbes, des énigmes…

De nombreux contes illustrent, chacun à sa façon, l’apprentissage de la vie qui passe, sur le mode plaisant, par l’acquisition de vertus dont l’Ulysse grec avait la maîtrise : les ruses de l’intelligence.

La disposition de l’original et de la traduction en vis-à-vis permet au lecteur, s’il le désire, un accès facile et simultané aux deux textes. La traduction se veut étroitement fidèle à l’original : elle tend à en reproduire la vivacité, les images, les sonorités et, pour le plaisir du lecteur, elle « se déroule – ainsi dit le conteur – comme un long fleuve ».

ISBN 10 : 2705339418

ISBN 13 : 9782705339418

Collection :

VariaPages : 678

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

patrimoine linguistique et culturel,

Maroc,

Florilège,

dialecte,

fables,

proverbes,

Les principes du Le Califat et son évolution - co-édition Alqalam

Auteur(s) : SANHOURI Abd ar-Razzaq as

Prix (TTC) : 40 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2016

/

En savoir plus... /

La notion de gouvernement en Islam s’est imposée dès la période médinoise et plus gravement à la disparition du Prophète lorsque se posa la nécessité de la gestion de l’Etat, ceci au VIIe siècle début du Moyen Âge. Les premiers dirigeants prirent le titre de Calife, textuellement « qui vient après », et le terme Califat désigna la fonction. Au fil des siècles le Califat perdit son sens originel et disparut en 1924 après la première guerre mondiale et avec la chute de l’Empire ottoman.

Aujourd’hui, revenir sur cette notion est important afin de comprendre quelle est la conception du gouvernememt en Islam. En quoi consiste le Califat ? Quelles sont les attributions et le rôle du Calife ? Quels sont ses pouvoirs tant sur le plan religieux que politique ? Quels rapports entretient-il avec la Nation ?

Cet ouvrage de ‘Abd ar-Razzâq as-Sanhoûrî (1895-1971), grande figure de la jurisprudence du XXème siècle, éclaire sur ces questions. Il présente l’institution du Califat au sens doctrinal et historique du terme. Tout d’abord il analyse la position du Califat dans le droit musulman, son mode d’investiture, son fonctionnement et sa fin. Puis il étudie l’évolution du Califat, depuis ses origines jusqu’à sa disparition. Ensuite, il passe en revue les divers pays musulmans dans leur état social et politique. Enfin, il tire de l’enseignement du passé et de l’étude de l’état du monde musulman, des conclusions pour l’avenir. L’auteur souhaitait reconstruire une unité entre les peuples musulmans et, plus largement, que ceux-ci participent à une véritable collaboration à l’échelle du monde dans l’intérêt de l’humanité.

Ce livre témoigne d’une étonnante actualité pour repenser les rapports entre la Loi, le pouvoir et le religieux en Islam et pour analyser les enjeux politiques actuels des pays musulmans, du Moyen-Orient en particulier.

ISBN 10 : 1092883138

ISBN 13 : 9791092883138

Publication : Coédition: Alqalam

Collection :

VariaPages : 480

Format (mm) : 155x236

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-DroitMots-clés :

Gouvernement en Islam,

Califat,

Moyen-Orient

Les principes du Le Califat et son évolution - co-édition Alqalam

Auteur(s) : SANHOURI Abd ar-Razzaq as

Prix (TTC) : 40 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2016

/

En savoir plus... /

La notion de gouvernement en Islam s’est imposée dès la période médinoise et plus gravement à la disparition du Prophète lorsque se posa la nécessité de la gestion de l’Etat, ceci au VIIe siècle début du Moyen Âge. Les premiers dirigeants prirent le titre de Calife, textuellement « qui vient après », et le terme Califat désigna la fonction. Au fil des siècles le Califat perdit son sens originel et disparut en 1924 après la première guerre mondiale et avec la chute de l’Empire ottoman.

Aujourd’hui, revenir sur cette notion est important afin de comprendre quelle est la conception du gouvernememt en Islam. En quoi consiste le Califat ? Quelles sont les attributions et le rôle du Calife ? Quels sont ses pouvoirs tant sur le plan religieux que politique ? Quels rapports entretient-il avec la Nation ?

Cet ouvrage de ‘Abd ar-Razzâq as-Sanhoûrî (1895-1971), grande figure de la jurisprudence du XXème siècle, éclaire sur ces questions. Il présente l’institution du Califat au sens doctrinal et historique du terme. Tout d’abord il analyse la position du Califat dans le droit musulman, son mode d’investiture, son fonctionnement et sa fin. Puis il étudie l’évolution du Califat, depuis ses origines jusqu’à sa disparition. Ensuite, il passe en revue les divers pays musulmans dans leur état social et politique. Enfin, il tire de l’enseignement du passé et de l’étude de l’état du monde musulman, des conclusions pour l’avenir. L’auteur souhaitait reconstruire une unité entre les peuples musulmans et, plus largement, que ceux-ci participent à une véritable collaboration à l’échelle du monde dans l’intérêt de l’humanité.

Ce livre témoigne d’une étonnante actualité pour repenser les rapports entre la Loi, le pouvoir et le religieux en Islam et pour analyser les enjeux politiques actuels des pays musulmans, du Moyen-Orient en particulier.

ISBN 10 : 1092883138

ISBN 13 : 9791092883138

Publication : alqalam

Collection :

VariaPages : 480

Format (mm) : 155x236

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-DroitMots-clés :

Gouvernement en Islam,

Califat,

Moyen-Orient

Préface de Kendal Nezan, président de l'Institut kurde de Paris

Auteur(s) : BAYAZIDI Mahmoud

Prix (TTC) : 17 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2015

/

En savoir plus... /

Les Kurdes occupent une région stratégique, depuis toujours à la croisée des empires et objet de convoitise. Héritiers d’une riche tradition culturelle, ils n’ont pas hésité à prendre les armes à maintes reprises pour défendre leur territoire, leur mode de vie et leurs valeurs. Aujourd’hui, ils apparaissent plus que jamais comme des acteurs incontournables de la stabilité régionale.

Le présent ouvrage constitue un témoignage historique de pre- mier ordre décrivant dans une langue simple l’organisation sociale et les traditions du peuple kurde : structure de la famille et des villages, rôle des femmes, code de conduite — notamment à la guerre —, déroulement des grandes fêtes et cérémonies, ou encore questions relatives à la religion, aux croyances et à la divination. Il présente les valeurs traditionnelles si chères aux Kurdes et permet de comprendre les fondements historiques de leur pugnacité si souvent admirée — ou crainte — par les peuples voisins.

Traduit du kurde (kurmandji) par Joyce Blau et Sandrine Alexie, ce texte du mollâ kurde Mahmoud Bayazidi (1797-1859) constitue le premier document profane en prose jamais écrit dans cette langue, ainsi que l’un des rares témoignages de l’intérieur sur le mode de vie des Kurdes, détaillant aussi bien les aspects jugés favorablement par l’auteur que ceux qu’il réprouve.

Joyce Blau est professeur émérite de l’Institut national des langues et civilisations orientales à Paris, où elle a dirigé la chaire de kurde pendant trente ans. Membre de l’équipe de recherche de l’Institut kurde de Paris, elle est l’auteur de nombreux ouvrages et travaux sur la langue, la littérature et la civilisation des Kurdes.

Sandrine Alexie est écrivain et traductrice. Auteur de romans sur le Kurdistan mythique, médiéval ou contemporain, elle a également traduit Mem et Zîn dA’ hmedê Khanî, chef-d’œuvre de la littérature classique kurde.

ISBN 13 : 9782705339159

Publication : Co-édition avec L'Asiathèque

Traduction : Joyce Blau et Sandrine Alexie

Collection :

VariaPages : 104

Format (mm) : 135x215

Poids : 155g

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-DroitMots-clés :

Kurde,

Kurdistan,

tradition,

Hakkari,

sédentaire,

nomade,

femme,

combat,

mariage

Représentations et pratiques – Préface de Sylvain Auroux

Auteur(s) : Collectif, AUSSANT Émilie

Prix (TTC) : 34 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2015

/

En savoir plus... /

Pourquoi, comment et dans quel contexte le transfert d’une langue à l’autre a-t-il été appréhendé par les théoriciens du langage (des tout premiers grammairiens, philosophes, exégètes, lexicographes, poètes... aux linguistes contemporains) et comment l’ont-ils, éventuellement, eux-mêmes pratiqué au cours de l’histoire ?

Les articles réunis dans cet ouvrage donnent, dans une perspective à la fois épistémologique et transculturelle, un aperçu des représentations (vocabulaire utilisé pour désigner l’activité de « traduction », existence de typologies ou de théories de la traduction, problèmes rencontrés, etc.) et des pratiques (type de textes traduits, acteurs, lieux, objectifs, etc.) de la traduction que les théoriciens du langage d’aires culturelles diverses ont pu élaborer.

Avec les contributions de Sylvie Archaimbault, Émilie Aussant, Jean-Luc Chevillard, Christoph Harbsmeier, Aimée Lahaussois, Frédéric Lambert, Jacqueline Léon, Francine Mazière, Valelia Muni Toke, Valérie Raby, Bruno Rochette et Eva Wilden.

ISBN 13 : 9782705339180

Collection :

CollectifPages : 276

Format (mm) : 158x240

Poids : 470g

Discipline :

Linguistique-Dialectologie

Compilation, théorisation, restructuration

Auteur(s) : Collectif, DIAB-DURANTON Salam

Prix (TTC) : 26 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2015

/

En savoir plus... /

Cet ouvrage porte sur la problématique de la formation lexicale en arabe à la lumière de la lexicographie classique et de l’approche philologique de la Renaissance arabe (an-Nahḍa). Il examine plus particulièrement le lien entre le phénomène de substitution et le processus de créativité lexicale.

Mettant à profit la théorie des matrices et des étymons, la méthode appliquée recourt à une démarche historique et comparative, s’appuie sur le recensement et l’étude des principaux livres consacrés à la substitution, le suivi de l’évolution des approches de ce phénomène lexical chez les grammairiens arabes et relève aussi leurs points de rencontre ou de divergence.

Les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les étudiants arabisants trouveront dans ce travail une source pour mieux comprendre la création lexicale en arabe, plus particulièrement le phénomène de la substitution lexicale à travers ses trois étapes-clés : la compilation des données linguistiques, puis leur rationalisation durant la période médiévale, enfin leur restructuration à l’époque de la Nahḍa.

Salam Diab-Duranton est maître de conférences à l’Université Paris VIII où elle enseigne la linguistique et la poétique arabes. Membre de l’UMR 7023 Structures formelles du langage, elle étudie la lexicologie de l’arabe standard et dialectal, plus particulièrement les interfaces phonétique et sémantique, la métrique arabe contemporaine et la littérature populaire du Mashreq.

ISBN 10 : 2705339432

ISBN 13 : 9782705339432

Collection :

CollectifPages : 184

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

Lexicologie,

création lexicale

Auteur(s) : MASSON Michel

Prix (TTC) : 30 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2014

/

En savoir plus... /

Un singe. Un singe qui est un chat. Qui est un hibou. Mais aussi un insecte, un androgyne nymphomane et adonné à la boisson, un monstre nocturne enfantin et balourd, un redoutable magicien porteur de chance et de malchance, supplié, supplicié. Tel est le Maimone, cette puissante entité dionysiaque que l’auteur nomme le Dieu garou et qu’il nous fait progressivement découvrir.

Partant de faits apparemment confinés à la Sardaigne, il montre qu’ils relèvent en fait d’une réalité bien plus générale, celle d’un ensemble de croyances attestées dès l’Antiquité et qui ont perduré au moins jusqu’au Moyen âge dans un espace coïncidant en gros avec celui de l’Empire romain.

Cette contribution à l’anthropologie est étayée par une analyse linguistique minutieuse qui met principalement en jeu les langues romanes et quelques autres.

Linguiste, auteur de plusieurs ouvrages, Michel Masson est professeur émérite à l’Université de Paris-3.

ISBN 13 : 9782705338800

Collection :

VariaPages : 296

Format (mm) : 160x240

Poids : 480g

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

linguistique,

étymologie,

anthropologie,

Sardaigne,

Italie,

arabe,

ivresse,

sexualité,

animal,

tradition populaire

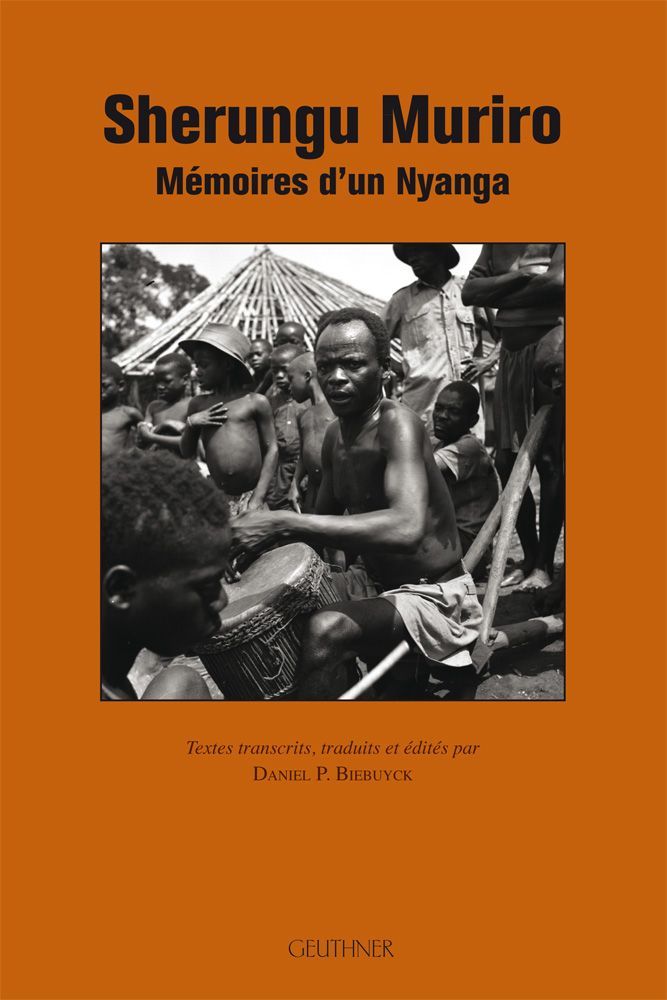

Mémoires d'un Nyanga

Auteur(s) :

Prix (TTC) : 32 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2013

/

En savoir plus... /

Le présent ouvrage est un condensé d’une autobiographie, augmentée d’informations ethnographiques et de nombreuses citations directes de Sherungu, barde du pays nyanga (région de l’est du Congo). Le résultat est unique en son genre, un alliage entre deux savoir-dire où ethnologue et barde se relaient pour raconter un peuple en pleine mutation

à l’époque coloniale. « En 1952, lors d’une visite chez les Nyanga, population vivant dans les vastes forêts équatoriales de Walikale, j’ai pu admirer le talent d’un certain Sherungu qui jouait de la cithare à deux cordes et qui chantait en langue hunde. Au cours de sa performance, j’ai découvert en lui un homme aux talents multiples : il était un interlocuteur tout à la fois critique et de confiance qui savait commenter la vie quotidienne, assister aux diverses enquêtes et participer aux danses et aux rites. » Vers la fin de 1955, Sherungu rejoint l’auteur au centre Lwiro de l’Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale, près de Bukavu, afin qu’il raconte sa vie. Il a dicté ses mémoires à ses deux assistants, Messieurs Kubuya et Tubi, deux jeunes nyanga formés à la transcription, linguistiquement correcte, de textes oraux. Le fruit de cette collaboration fut exceptionnel : l’autobiographie de Sherungu, comprenant ses connaissances techniques et littéraires, couvre plus de 2000 pages manuscrites.

Daniel P. Biebuyck est H. Rodney Sharp Emeritus Professor of Anthropology and the Humanities à l’université du Delaware (USA). Il a étudié la philologie classique, le droit et l’anthropologie aux universités de Gand et de Londres. Entre 1949 et 1961, il a effectué des enquêtes de terrain approfondies auprès de différentes populations : les Bembe, les Lega et les Nyanga – dans l’est de l’actuelle République Démocratique du Congo (RDC) – dans le cadre de l’IRSAC (Institut pour la recherche en Afrique centrale). Auteur de nombreuses études, articles et livres sur l’art plastique, la tradition orale, les structures sociales, politiques et identitaires, les traditions et régimes de propriété foncière en Afrique centrale, ses travaux de traduction sur l’autobiographie de Sherungu ont été subventionnés par le National Endowment for the Humanities (Washington, DC) et l’université du Delaware (USA).

ISBN 13 : 9782705338794

Collection :

VariaPages : 320

Format (mm) : 160x240

Poids : 570g

Illustrations : 1 carte, 8 photos N&B

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-Droit

Volume 1

Auteur(s) : LOUBATIÈRES Jean

Prix (TTC) : 27 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2012

/

En savoir plus... /

La tâche de l’Université n’est pas de se mettre à la mode, ni de plaire au Pouvoir ni de courir après le buzz ou les honneurs, d’ailleurs bien en vain! L’Université ne doit pas être une entreprise. Son devoir est la critique, et, en particulier, la critique du supposé savoir. La linguistique s’est construite contre les grammaires, et pour en montrer les limites : mais on n’enseigne ni les unes ni l’ « autre » à ceux qui vont enseigner les langues : on préfère – c’est d’époque – l’enseignement de techniques de colmatage ou de maquillage intellectuel. Ce petit texte dit pourquoi nous ne pouvons plus accepter un héritage impossible sans trahir nos engagements.

Étudiant à Montpellier, où il a validé quelques maîtrises (philosophie, psychologie, ethnologie, sociologie, lettres et linguistique), complétées par des études de théologie et de langues diverses, Jean Loubatières a obtenu un doctorat de IIIème cycle sur la langue des Gitans ; il a ensuite soutenu sa thèse de doctorat sur les terminologies linguistiques occidentales. Jean Loubatières enseigne la linguistique et la langue française à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales et à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès au Maroc.

ISBN 10 : 2705338810

ISBN 13 : 9782705338817

Collection :

VariaTome : 1

Pages : 252

Format (mm) : 160x240

Poids : 400g

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

afrique,

controverse

Une grammaire de la servitude - Préface de Claude Hagège

Auteur(s) : BIZRI Fida

Prix (TTC) : 32 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2010

/

En savoir plus... /

Le Pidgin étudié dans cet ouvrage est une nouvelle langue, à base arabe, inventée et parlée par les domestiques sri lankaises travaillant dans des familles de la bourgeoisie du Proche-Orient, en co-production avec leurs maîtresses. Ce parler a été baptisé “Pidgin Madame” parce que la relation maîtresse‑servante s’est avérée structurelle pour sa grammaire. On assiste ici, dans la forme même de la langue (les formes construites miméti-quement, le remplacement de la première personne du singulier par la deuxième et la troisième personne féminines, les assertions et questions prenant les formes d’impératifs et de prohibitifs), à la manifestation d’une sorte de grammaire de la servitude.

Le corpus présenté dans ce livre a été enregistré au Liban auprès de quatorze Sri Lankaises racontant leur vies

de domestiques, ainsi qu’auprès d'une vingtaine de maîtresses de maison libanaises. Ces bribes d'histoires, tout à fait singulières et originales, ainsi que la langue dans laquelle elles ont été recueillies, font de cet ouvrage une référence complète pour l’étude d’un phénomène social et linguistique marquant dont l’avenir est encore incertain.

“Le livre de Fida Bizri, servi, de surcroît, par la clarté, la fermeté et l’élégance de l’exposé, mérite de faire école, tant par les nouveautés tout à fait importantes qu’il apporte aux spécialistes des études créoles que par son intérêt évident pour la linguistique générale” (Claude Hagège).

Fida Bizri est linguiste spécialiste des langues de contact. Après avoir étudié les langues sémitiques anciennes, elle a consacré sa thèse de doctorat aux contacts linguistiques entre l’arabe et le singhalais. Dans le cadre de sa recherche sur le phénomène de migration féminine au Moyen Orient, elle a effectué plusieurs séjours à Sri Lanka et au Liban, et s’est également penchée sur le cas de l’amharique et du tagalog en contact avec l’arabe dans les mêmes conditions de servitude. Son amour des langues l’a amenée à en apprendre plus de vingt, dont plusieurs parlées par des communautés religieuses ou économiques au Liban. Aujourd’hui, elle enseigne le singhalais et la linguistique indienne à l’Inalco.

ISBN 10 : 2705338241

ISBN 13 : 9782705338244

Collection :

VariaPages : 280

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

Liban,

cinghalais,

société,

anthropologie

Traductions et interprétations

Auteur(s) : Collectif

Prix (TTC) : 23 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2010

/

En savoir plus... /

Mūrīs ‘Awwād est un des plus importants poètes contemporains écrivant en libanais. Il fait partie intégrante de la mémoire et de la culture littéraire au Liban. Pourtant, Mūrīs ‘Awwād est très peu présent dans les études académiques et dans les anthologies de la littérature libanaise. Ses écrits sont accessibles dans très peu de bibliothèques. Cet ouvrage est une première tentative qui associe, d’une part des textes - fac-similés des originaux, traductions, travaux scientifiques et essais littéraires - et un corpus oral enregistré par le poète d’autre part. Ce projet est issu de recherches dans les domaines de la littérature et de la dialectologie libanaises, entamées à Beyrouth, Cracovie, Haïfa, Paris et Trieste. Ces recherches sont à la fois des approches scientifiques et littéraires. Les auteurs et/ou traducteurs sont Ğūzif ’ABŪ DĀMIS, Issam ASSAF, Basilius Hanna BAWARDI, Elie KALLAS, Monique POLITI, Arkadiusz PŁONKA, Agnieszka SZUL, Alain TASSO

et ’Īlī AZ-ZAYN.

ISBN 10 : 2705338225

ISBN 13 : 9782705338220

Collection :

CollectifTome : 1 vol. + 1 cd

Pages : 130

Format (mm) : 160x240

Poids : 270g

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

Liban,

libanais,

poésie,

littérature,

dialecte

Édition critique du texte en judéo-espagnol, précédée d'une introduction en français

Auteur(s) : BORNES VAROL Marie Christine

Prix (TTC) : 39 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2010

/

En savoir plus... /

Le proverbier Glosé de Mme Flore Gueron Yeschua, originaire de Pazardjik en Bulgarie, est un étrange objet. Rédigé en 1980, il est à la fois moderne, par les points de vue adoptés dans les gloses, et médiéval dans sa forme

et dans les matériaux qu’il rassemble. Mme Flore joint en effet aux proverbes et sentences, bénédictions, expressions imagées (critiques et ironiques), citations, exempla, formules de politesse… réunissant ainsi tout ce qui contient un savoir social, une morale ou une leçon. Ses gloses témoignent à la fois du dynamisme et de la modernité de cet héritage et des liens sous-jacents qu’il entretient avec les textes anciens comme le roman d’Alexandre, la sagesse de Ben Sira ou le Talmud de Babylone.

Ce rare proverbier glosé nous permet d’accéder aux savoirs explicites et implicites d’une dame judéo-espagnole du XXe siècle. Mme Flore écrit en judéo-espagnol, dans sa variante bulgare, en lui adaptant les différentes graphies latines qu’elle a acquises. Elle fait référence à des proverbes turcs, bulgares, hébreux ou français, langues de contact

et de culture de la société dans laquelle elle a vécu. Leur influence, les particularités de sa langue et de sa graphie (harmonisée dans l’édition), sont étudiées dans l’introduction. Les notes font ressortir l’héritage ancien et le cheminement des énoncés jusqu’aux proverbiers du XXe siècle en passant par les textes bibliques et midrashiques, le proverbier espagnol médiéval puis moderne, l’héritage arabo-andalou, la littérature judéo-espagnole… On sera frappé des correspondances que le savoir traditionnel de Mme Flore met au jour et des réseaux particuliers que tisse la sagesse juive entre des énoncés communs à plusieurs cultures.

Marie-Christine Bornes Varol est Professeur dans le département des Etudes Hébraïques de l’INALCO où elle enseigne la langue et la culture judéo-espagnoles dont elle est une spécialiste reconnue. Par les nombreux travaux qu’elle lui a consacrés, elle tente de préserver de l’effacement et de l’oubli cette culture juive si originale. Elle constitue avec le soutien du CNRS et du Ministère de la Culture un corpus oral du judéo-espagnol et construit en collaboration avec la MSH de Lorraine une base de données (ALIENTO) sur les énoncés sapientiels échangés dans la Péninsule ibérique au Moyen Age, leurs sources et leur postérité, largement inspirée par l’oeuvre de Mme Flore.

ISBN 10 : 2705338306

ISBN 13 : 9782705338305

Collection :

VariaPages : 632

Format (mm) : 155x240

Poids : 970g

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

judaïsme,

judéo-espagnol,

bulgarie,

religion,

sagesse populaire

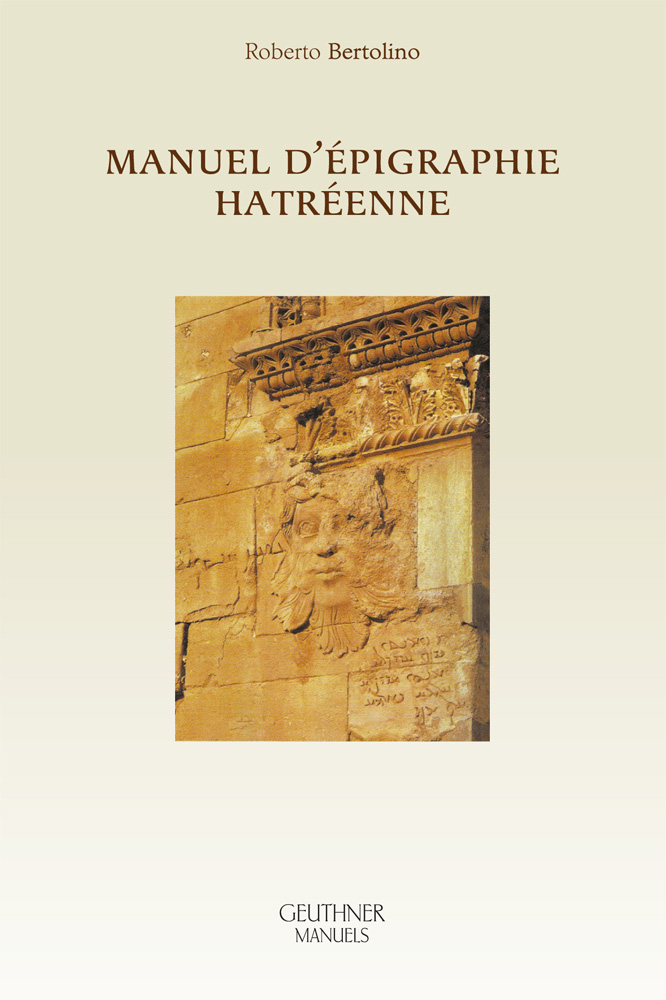

Auteur(s) : BERTOLINO Roberto

Collection : Manuels

Prix (TTC) : 24 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2008

/

En savoir plus... /

La ville de Hatra (Irak) nous a livré presque cinq cent textes en araméen local. L’intérêt de ces documents, au-delà des informations sur la vie de ce centre religieux consacré au dieu Shamash, réside également dans l’évolution de la langue araméenne en Mésopotamie, au début de notre ère. À part la délicate question de la chronologie employée à Hatra, l’attention est portée d’une part, sur l’importance des éléments tirés des inscriptions. D’autre part, une réflexion est menée sur la grammaire d’une langue épigraphique connue par un nombre relativement limité de textes. Le lecteur pourra également s’exercer dans le déchiffrement de cette écriture grâce à un choix d’inscriptions proposées en appendice.

Roberto Bertolino, enseignant et chercheur, est spécialiste de la Mésopotamie aux époques hellénistique, parthe et romaine. Épigraphiste et archéologue de la mission turinoise à Hatra et de celle franco-syrienne à Doura Europos, il a consacré plusieurs publications aux inscriptions et à l’histoire de ces deux sites où il a effectué des fouilles depuis 1994.

ISBN 10 : 2705338063

ISBN 13 : 9782705338060

Collection :

ManuelsPages : 100

Format (mm) : 160x240

Poids : 220g

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

assyriologie

Éléments de grammaire

Auteur(s) : GRILLOT-SUSINI Françoise

Collection : Manuels

Prix (TTC) : 38 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2008

/

En savoir plus... /

Cet ouvrage qui fait suite à de longues recherches a pour but d’accéder à une meilleure compréhension de la langue élamite et à mieux appréhender son caractère très particulier ; ce n’est pas un ouvrage de compilation. Il met en évidence l’évolution constante de la langue qui conduit à l’affaiblissement de son importante structure nominale et à sa restructuration autour du verbe. Il permet de comprendre la formation du vocabulaire (dérivation et composition), l’articulation des composants de la chaîne nominale, les relations existant entre les éléments nominaux de la phrase, la formation des conjugaisons du verbe et des formes verbales composées, l’évolution de la phrase qui devient de plus en plus complexe et, enfin, il justifie l’utilisation de nouveaux outils grammaticaux pour pallier l’ancienne structure de la langue qui n’est plus comprise et qui se perd.

Chercheur au CNRS en Langues et Civilisations du Proche-Orient ancien, Françoise GRILLOT-SUSINI est spécialiste de la Langue et de la Civilisation élamite. Ses publications et son enseignement de l’épigraphie élamite ont contribué à une plus ample connaissance de l’Élam, vaste pays dont de nombreux vestiges restent encore à découvrir.

ISBN 10 : 2705337970

ISBN 13 : 9782705337971

Collection :

ManuelsPages : 120

Format (mm) : 160x240

Poids : 190g

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

Iran,

Élam,

cunéiforme,

Suse,

Anshan,

épigraphie,

langues anciennes

'Roumi' et son champ synonymique

Auteur(s) : HOUSSI (El-) Majid

Prix (TTC) : 16 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2007

/

En savoir plus... /

Cet ouvrage est une remontée dans l’espace-temps au fil de mots tels que roumi et ses synonymes les plus connus, à savoir kafir et gaouri, mots par lesquels les citoyens de la rive Nord de la Méditerranée se voient désignés par ceux de la rive Sud.

D’un côté, les polémiques sur le « choc des civilisations » qui mettent l’Islam comme religion et civilisation au cœur de l’altérité. De l'autre, la volonté de dialogue des sociétés, des religions et des civilisations qui visent la guérison des blessures du passé et la reconnaissance réciproque. Il va de soi que, dans ce contexte, les mots ont une importance primordiale. Il ne suffit pas de bannir les termes qui disqualifient l’Autre. Il est indispensable de pousser plus loin encore l’attitude de sa reconnaissance et de son acceptance. Il faut aller jusqu’à accueillir sa bonne foi dans l’emploi des termes par lesquels il qualifie lui-même l’altérité, pourvu que ces derniers soient, au sens littéral, dénués d’acception péjorative ou blessante.

Majid El Houssi est professeur de linguistique française à l’Université Ca’Foscari, Venise, docteur honoris causa de l’Univerité de Sfax, membre du comité scientifique du Bulletin de la Selefa.

ISBN 10 : 2705338039

ISBN 13 : 9782705338039

Collection :

VariaPages : 100

Format (mm) : 130x200

Poids : 130g

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

anthropologie,

islam,

christianisme

La marche vers l'Ouest des Fils de Hilâl

Auteur(s) : Collectif, GALLEY Micheline

Prix (TTC) : 19 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2005

/

En savoir plus... /

La Geste hilalienne raconte l’histoire d’un peuple de pasteurs nomades, les Banû Hilâl ou « Fils de Hilâl », originaires des déserts de l’Arabie où les conditions de vie ont toujours été d’une extrême précarité. Au XIème siècle, ils se lancent à la conquête de l’Afrique du Nord. Tel est le substrat historique du cycle connu sous le nom de Taghrîba : longue marche vers l’ouest au cours de laquelle ces pasteurs arabes rêvent d’atteindre la Terre promise, Tunis la Verte.

Plusieurs extraits de la Geste hilalienne, œuvre maîtresse du patrimoine populaire, sont ici présentés dans leur langue originale, traduits et illustrés. Malgré d’importantes recherches qui lui sont consacrées, cette Geste demeure peu connue en Occident.

Les textes sont réunis autour de sept thèmes :

-

Paroles d’Abû Zayd : affirmation des valeurs essentielles du monde bédouin.

-

Retour de Jâzya parmi les siens : illustration de l’esprit de corps.

-

La mort d’un héros : observance des rites funèbres.

-

Joute amoureuse entre Dhyâb et Jâzya : mise à l’épreuve en vue du mariage.

-

Duel entre Dhyâb et Khalifâh : recours à la divination.

-

Les vestiges du campement : quête du passé prestigieux.

-

Nostalgie : regrets d’un monde auquel on s’identifiait.

ISBN 10 : 2705337741

ISBN 13 : 9782705337742

Collection :

CollectifPages : 64

Format (mm) : 210x210

Poids : 190g

Illustrations : 7 fig. couleurs et 1 carte

Discipline :

Linguistique-Dialectologie

Auteur(s) : PLONKA Arkadiusz

Prix (TTC) : 34 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2004

/

En savoir plus... /

Il s'agit là de la première étude scientifique approfondie d'un mouvement et d'une production écrite en “langue libanaise” du “nationalisme linguistique au Liban autour de Sacîd 'Aql” et de “l'idée de langue libanaise”.

En effet, une part importante du présent ouvrage est consacrée à la “langue libanaise” du point de vue de l'idéologie du mouvement, mais aussi du point de vue de sa pratique. Cette étude est le fruit d'un long travail de dépouillement ; le corpus de la revue Lebnaan en alphabet latin compte plus de 1000 pages. Le matériau de la recherche comporte par ailleurs des entretiens d'un grand intérêt effectués au Liban avec Sacîd 'Aql ou avec les principaux protagonistes du mouvement ainsi que des reproductions de leurs textes publiés. Cette œuvre qui se signale par la finesse de la réflexion et la qualité de sa mise en forme constituera sans nul doute une référence indispensable pour les chercheurs de diverses disciplines. Ses multiples aspects appellent une approche diversifiée relevant de la linguistique, et plus particulièrement de la sociolinguistique et de la dialectologie de l'a-rabe, mais aussi d'autres disciplines, au premier rang desquelles l'étude des idéologies.

La question que le lecteur ne manquera pas de se poser est celle de l'impact réel sur la société libanaise d'un mouvement comme celui de Sacîd 'Aql et de ses chances de réussite. Quoi qu'il en soit, A. Plonka apporte ici les premiers éléments de réponse à cette question à laquelle d'autres après lui, espérons le, essaieront de répondre en comparant le cas libanais à d'autres. «On peut gager, enfin, que son étude ne satisfera entièrement ni ceux qui, aveugles aux réalités complexes de l'arabe vivant, considéreront qu'il s'occupe de problèmes sans grand intérêt, ni les militants de “langue libanaise” qui trouveront sa présentation et son analyse par trop critiques. Ne sera-ce pas là un autre indice de cette qualité ?»

Arkadiusz Plonka, arabisant et politologue, boursier du gouvernement français, est titulaire d’un doctorat en linguistique arabe de la Sorbonne et de l’Université Jagellone de Cracovie.Il est chercheur à l’institut de Philologie OrientaleUJ à Cracovie.

ISBN 10 : 2705337393

ISBN 13 : 9782705337391

Collection :

VariaPages : 278

Format (mm) : 170x240

Poids : 490g

Discipline :

Linguistique-Dialectologie

Hsoun : 1994-2000 - Préface de Jean-Paul Willaime

Auteur(s) : KANAFANI-ZAHAR Aida

Prix (TTC) : 29 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2004

/

En savoir plus... /

Avec ses dix-huit communautés - douze chrétiennes, cinq musulmanes et une juive -, le Liban est souvent considéré comme l’exemple type d’une société segmentée selon des critères d’appartenance religieuse.

Le grand mérite de l’ouvrage de Aïda Kanafani-Zahar est de nous faire découvrir, à partir d’une enquête localisée et approfondie, comment des Libanais vivent ensemble avec leurs différences religieuses. Certes, la mémoire des massacres est présente et les processus de réconciliation engagés entre des villageois druzes et chrétiens avancent pas à pas : sans effacer les crimes, il s’agit de vivre avec, de réapprendre à vivre ensemble avec ce passé-là. Le livre qu’on va lire se focalise sur le vécu d’un village bi-religieux du Mont Liban : Hsoun, un village habité par des chrétiens maronites et des musulmans chiites.

Il ne s’agit pas seulement d’une coexistence de deux communautés, mais d’un véritable échange vecteur de lien social : la différence, si elle peut être séparatrice et polémogène, peut aussi être intégratrice et pacificatrice. Loin d’être abolie, elle est reconnue et respectée nourrissant une civilité interconfessionnelle reposant sur une bonne connaissance de la religion de l’autre. Il y a des limites et on sait ne pas les franchir, c’est la base même du vivre-ensemble de ces maronites et ces chiites qui se sentent unis comme appartenant à une même terre, celle de leurs ancêtres et celle qu’ils ont appris à travailler, quelquefois ensemble au nom de l’entraide traditionnelle entre voisins.

La religion est ici une culture structurante et englobante pourvoyeuse d’une identité régulièrement vécue à travers des rites et coutumes qui entretiennent le sentiment d’un entre-soi symbolique. Une manière d’être, une façon de faire lien, de se rapporter au monde, de vivre le don et d’accepter la différence… (Jean-Paul Willaime)

Aïda Kanafani-Zahar est Chargée de recherche au CNRS, Groupe de Sociologie des Religions et de la Laïcité (CNRS-EPHE). Après un Ph.D. en anthropologie à l'Université du Texas à Austin, elle a enseigné à l'Université libanaise de 1979 à 1989 date à laquelle elle arrive à Paris où elle est Maître de conférence invitée au Musée de l'Homme. Après de nombreux travaux sur l'anthropologie de l’alimentation, elle se consacre depuis 1994 à l’étude de l’après-guerre dans la société libanaise (travail de mémoire, réconciliation, tentatives de sécularisation institutionnelle). Elle a récemment publié, La réconciliation des druzes et des chrétiens du Mont Liban ou le retour à un code coutumier, (Critique internationale, 23/2004). Aïda Kanafani-Zahar est également l'auteur/réalisatrice du documentaire, La fête du Sacré-Cœur ou la célébration du retour, Bîri, Liban, avec le concours de la cellule audiovisuelle du CETSAH/CNRS (Avril 2004).

ISBN 10 : 2705337555

ISBN 13 : 9782705337551

Collection :

VariaPages : 205

Format (mm) : 160x240

Poids : 310g

Illustrations : 4 pl. couleurs

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-DroitMots-clés :

communauté,

cuisine,

fête,

religion,

maronite,

chiite,

chi'ite

Choix de textes et glossaire

Auteur(s) : PARDEE Dennis

Collection : Manuels

Prix (TTC) : 29 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2004

/

En savoir plus... /

À l’occasion du soixante quinzième anniversaire de la Mission archéologique de Ras Shamra-Ougarit, le Manuel d’ougaritique entend faire le point de notre connaissance de la langue d’Ougarit. Celle-ci a été tirée de l’oubli grâce aux tablettes mises au jour pendant les fouilles archéologiques entreprises depuis 1929 sur le tell de Ras Shamra, proche de la ville de Lattaquié sur la côte syrienne. Depuis trente ans, de nombreux textes ont été découverts et le présent ouvrage est le premier qui tienne compte de l’ensemble de la documentation épigraphique connue jusqu’à présent.

Le premier volume comporte une brève introduction historique qui est suivie d’un précis de grammaire et d’un choix de textes reproduits en fac-similés. Le second volume présente ces mêmes textes en transcription, vocalisation et traduction, le tout suivi d’un glossaire. De nouvelles photos et des fac-similés sont disponibles sur un CD qui est joint au Manuel d’ougaritique.

Pierre Bordreuil : Directeur de Recherche émérite au CNRS. Membre de la mission archéologique de Ras Shamra - Ougarit depuis 1971. Responsable des publications épigraphiques de la Mission de Ras Shamra. Chargé de la publication des textes en cunéiformes alphabétiques en collaboration avec Dennis Pardee (les textes de 1973 et de 1986-1992 sont publiés, la publication des textes de 1994-2002 est en cours). Chargé de cours d’ougaritique à l’École des Langues et Civilisations de l’Orient Ancien (ELCOA) à l’Institut Catholique de Paris de 1992 à 2004.

Dennis Pardee : Professeur de langues et littératures nord-ouest sémitiques au Department of Near Eastern Languages and Civilizations et à l’Oriental Institute de l’University of Chicago. Membre de la Mission de Ras Shamra - Ougarit depuis 1980. Auteur de nouvelles éditions de textes en cunéiformes alphabétiques : les textes hippiatriques, les textes para-mythologiques et les textes rituels. En collaboration avec Pierre Bordreuil, chargé de la publication des textes ougaritiques découverts à Ras Shamra et à Ras Ibn Hani depuis 1973.

ISBN 10 : 2705337547

ISBN 13 : 9782705337544

Collection :

ManuelsTome : 2 + CD-rom

Pages : 208

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

langues anciennes,

mésopotamie,

assyriologie,

épigraphie

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail