La Question maronite en France de 1840 à 1870

Histoire d’un courant catholiqueAuteur(s) : EID Pierre-Marie

Parution : 2026

En savoir plus...

ISBN 13 : 978-2-7053-4145-9

Pages : 374

Format (mm) : 160x240

Dévoilant l’existence d’une « question maronite » et d’un courant maronitophile dans les pans de l’opinion catholique et les milieux intéressés à l’Orient, l’analyse scrute les protagonistes et les motivations d’un mouvement au prisme des évolutions politiques, sociales et religieuses qui ont marqué trois décennies centrales allant de la crise d’Orient en 1840 à la chute du Second Empire en 1870.

Cette recherche qui mobilise un vaste corpus documentaire de sources jamais croisées, explore des archives de première main souvent traduites de façon inédite. Le traitement des sources est d’une objectivité remarquable au regard des enjeux délicats que soulèvent la contextualisation et l’interprétation.

Docteur en histoire des religions et licencié d’arabe, Pierre-Marie Eid a exercé dans le conseil et la traduction pour des représentations diplomatiques et religieuses à Paris. Il a également collaboré avec des cabinets d’analyse spécialisés dans le Moyen-Orient. Ses travaux de recherche en histoire portent sur les missions orientales catholiques en Europe et les enjeux du catholicisme dans le bassin méditerranéen (xixe-xxe siècles).

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : Catholique, maronite, religion, historiographie

L’abbaye Saint-Pé-de-Générès, l’histoire d’une présence au monde

XIe-XXIe siècleAuteur(s) : Collectif, HUREL Daniel-Odon (dir.)

Parution : 2025

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341367

ISBN 13 : 9782705341367

Format (mm) : 160x240

Monastère bénédictin, petit séminaire, institution d’enseignement puis projet maronite, voici les grandes lignes de l’histoire de l’abbaye Saint-Pé-de-Bigorre ou de Générès évoquées dans ce volume, fruit de la rencontre tenue à Saint-Pé à l’occasion du millénaire de l’abbaye en juillet 2022. À l’échelle de ce millénaire, il faut distinguer, bien entendu, des temporalités différentes : un peu moins de 800 ans pour la présence monastique et bénédictine, un peu moins d’un siècle pour le petit séminaire, une centaine d’années pour les institutions d’enseignement au xxe siècle et enfin moins d’une dizaine d’années de présence maronite porteuse d’avenir.

Chaque étape de cette histoire rend compte d’un contexte spécifique : celui du monachisme médiéval puis moderne d’inspiration bénédictine avec ses transformations, ses crises et ses relectures périodiques de la Règle, la plus importante étant celle de Saint-Maur au xviie siècle ; celui de la reconstruction du catholicisme dans la France du xixe siècle ; celui de ce long xxe siècle dont les bouleversements politiques, sociaux et religieux n’ont pas été sans conséquence sur l’institution d’enseignement de Saint-Pé, tant sur le plan de la sociologie religieuse, des méthodes et de l’histoire de l’enseignement et de l’éducation que des conséquences du concile Vatican ii ; enfin celui de l’église maronite en France.

Point commun à cette temporalité à dimension variable : un cadre de vie et des hommes, individus et communautés, lieux de prière, lieu de transmission d’un savoir religieux, spirituel, liturgique, théologique, un territoire, une mémoire construite et parfois sans doute idéalisée.

Première synthèse d’ensemble sur l’abbaye et le site de Saint-Pé, cet ouvrage constitue une sorte de point d’étape ou de prélude à une histoire en profondeur de chacune de ces histoires particulières.

Voir tous les collectifs Geuthner

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : Abbaye, Monastère, bénédictin, maronite, histoire, séminaire, religion

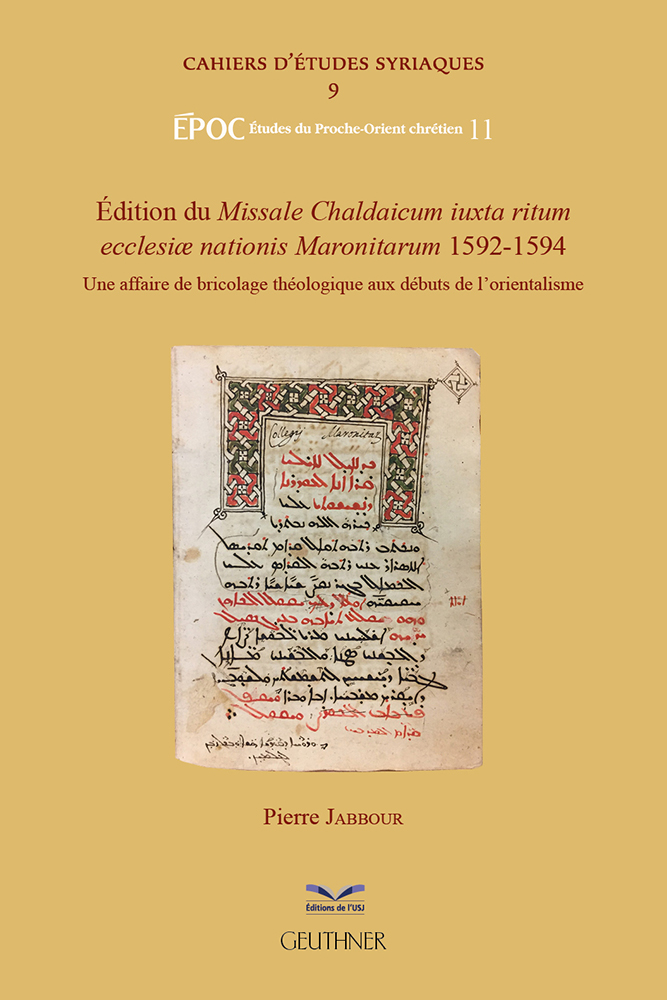

Édition du Missale Chaldaicum iuxta ritum ecclesiæ nationis Maronitarum 1592-1594

Une affaire de bricolage théologique aux débuts de l’orientalismeCollection : Cahiers d'études syriaques

Auteur(s) : JABBOUR Pierre

Parution : 2025

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341374

ISBN 13 : 9782705341374

Format (mm) : 160x240

À la croisée de l’histoire liturgique et de l’orientalisme naissant, ce livre retrace l’édition du premier missel maronite imprimé, en 1592, à Rome. Il dévoile les enjeux théologiques, identitaires et politiques d’une entreprise éditoriale marquée par des tensions entre Rome et l’Orient, entre tradition locale et centralisation tridentine. Au fil d’une enquête rigoureuse et captivante, l’auteur reconstitue les étapes, les acteurs et les controverses qui ont accompagné cette publication unique. À travers les coulisses de l’imprimerie, des manuscrits annotés et des débats doctrinaux, se dessine l’histoire d’une identité en mutation, à l’heure des grandes recompositions religieuses du xvie siècle.

Pierre Jabbour, né en 1983, est un prêtre libanais relevant du diocèse maronite de Saïda depuis 2008. Docteur en théologie et chercheur à l’Université Saint Joseph de Beyrouth, il est formateur et économe du séminaire patriarcal maronite à Ghazir - Liban.

Discipline : Religions-Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : orientalisme, maronite, missel, théologie, liturgie

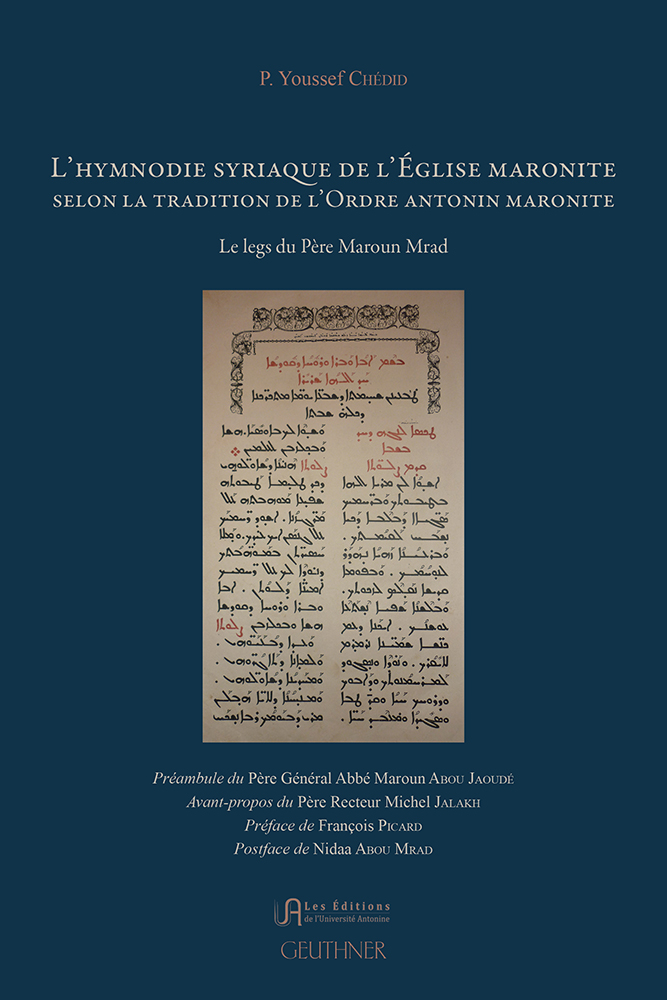

L’hymnodie syriaque de l’église maronite selon la tradition de l’Ordre antonin maronite

Le legs du Père Maroun MradAuteur(s) : CHÉDID Youssef

Parution : 2021

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340797

ISBN 13 : 9782705340797

Publication : Co-édition les éditions de l'univers

Pages : 392

Format (mm) : 160x240

Le chant de langue syriaque est une partie essentielle de la tradition de l’Église maronite qui la lie à ses racines syriaques et qui maintient son ancrage dans le milieu sémitique du début du christianisme. Ce chant se tient au cœur de ses prières, centre de sa vie liturgique et expression de son identité. Le répertoire étudié est l’ensemble des hymnes liturgiques de langue syriaque chantées à l’office monastique selon la tradition de l’Ordre Antonin Maronite. La version interprétée par le principal détenteur de cette tradition au xxe siècle, le père Maroun Mrad (1913-2008), devenue une référence, a été pérennisée par le père Ivar Schmutz-Schwaller dans son enregistrement de 1972. Ce livre commence par la contextualisation historique, littéraire et liturgique de ce répertoire. Il se poursuit par la transcription et l’analyse musicales, selon la méthodologie du diagramme d’analyse mélodique, des 170 hymnes enregistrés. Cette recherche débouche sur une approche typologique mélodique multifactorielle de ces mélodies selon des critères immanents. La polarité modale est au centre de cette typologie : c’est le rapport entre les deux degrés cruciaux que sont la finale et la teneur modales pour chaque hymne, aux côtés du genre (ou type de structuration intervallique) des échelles modales.

Le père Youssef Chédid, moine antonin maronite, a reçu une double formation théologico-liturgique et musicologique. Après des études de philosophie et de théologie à l’Université Saint Thomas d’Aquin (Rome), il a poursuivi une spécialisation en Sciences Ecclésiales Orientales à l’Institut Pontifical Oriental de Rome – section Liturgie. Cela lui a permis d’étudier l’influence réciproque des chants hébraïques et des chants hellénophones sur l’hymnodie syriaque au cours de l’Antiquité et du haut Moyen Âge. Pour ce qui est de son parcours musicologique, et faisant suite à ses études de musicologie à l’Université Antonine au Liban, il a entrepris des études doctorales à l’Université Paris-Sorbonne, couronnées par la soutenance, en 2015, d’une thèse sur les hymnes syriaques de l’Église maronite.

Préambule du Père Général Abbé Maroun Abou Jaoudé

Avant-propos du Père Recteur Michel Jalakh

Préface de François Picard

Postface de Nidaa Abou Mrad

Discipline : Musicologie

Mots-clés : chant, Eglise Maronite, syriaques, christianisme, musique

la société de zghorta

structures socio-politiques de la montagne libanaise 1861-1975Auteur(s) : DOUAIHY Antoine

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338350

ISBN 13 : 9782705338350

Pages : 372

Format (mm) : 160x240

Placée depuis un siècle et demi au centre de la vie politique mouvementée du Mont-Liban puis du Liban, Zghorta demeure pourtant parmi les endroits les plus enveloppés de mystère au Levant. Située depuis de longs siècles sur la ligne frontalière entre le « pays maronite » et l’environnement islamo-ottoman, cette forteresse avancée n’est en réalité que la ville d’hiver de son « double », Ehden, terre des origines, plantée à quelques mille cinq cent mètres d’altitude au dessus d’elle, dans la haute montagne libanaise du Nord, face au rivage méditerranéen.

Le mythe de Zghorta et le stéréotype du Zghortiote sont tellement ancrés dans la « conscience collective » libanaise, voire moyen-orientale, qu’ils nourrissent à l’égard de cette société des attitudes passionnelles et des réactions contradictoires qui ne manquent pas d’en affecter profondément la vision. La société de Zghorta présente à ce niveau le modèle le plus achevé des traditions guerrières, du type d’organisation socio-politique « clanique », des coutumes de justice privée, de l’esprit d’indépendance montagnarde et du sentiment de différence, voire de supériorité, fondé sur l’appartenance à une collectivité particulière.

Dans un ouvrage de référence, d’une grande rigueur, l’auteur analyse cette société perçue au milieu des mutations majeures de la Montagne libanaise, puis du Liban, entre les massacres de 1860 et la guerre de 1975. Une destinée liée à l’ambition libanaise ancestrale d’indépendance et de liberté, aux secousses de l’irruption dans la modernité, à travers la montée de l’Europe en Méditerranée, la Première Guerre mondiale, la chute de l’Empire ottoman, le Mandat français, la décolonisation et le devenir actuel de la région.

Un ouvrage capital et inédit, sur Zghorta et le Mont-Liban.

Antoine Douaihy est professeur d’université, docteur en anthro-pologie sociale et culturelle de l’Université René-Descartes Paris V, auteur de plusieurs ouvrages et articles notamment en langue française, sur l’histoire culturelle du Liban. Poète et romancier, attaché aux valeurs de liberté et de sauvegarde du patrimoine libanais, il dispose également d’une œuvre littéraire conséquente en langue arabe.

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : Mont-Liban, Zghorta, maronite, montagne libanaise, mythe, société, traditions guerrières, Liban

Bullarium Maronitarum

Bullaire MaroniteAuteur(s) : ISSA Mireille

Parution : 2019

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340124

ISBN 13 : 9782705340124

Traduction : Karam Rizk & Mireille Issa

Pages : 732

Format (mm) : 160x240

Aux côtés de Léon X, Grégoire XIII, Urbain VIII, Clément XII et Benoît XIV, souverains Pontifes romains, s’illustrent dans le Bullaire maronite les Patriarches maronites Georges de Sebeel, Estéphan Douwayhi, Siméon Awwad et Toubia Khazen. Quand la traduction du Bullarium Maronitarum fut entreprise, l’objectif était clair : mettre à la disposition des historiens et des chercheurs un outil de travail susceptible de les aider à surmonter divers problèmes, principalement ceux de la langue. 1213 et 1899 sont les dates des deux bulles qui bornent dans l’œuvre un intervalle de quelques siècles marquant profondément l’histoire des maronites, et des rubriques desquelles se dégage symboliquement une tonalité imprimée à l’ensemble : la communion ecclésiale, souci majeur du Saint-Siège.

En effet, la première bulle donnée en 1213 par Innocent III à Jérémie Amchiti, et invitant ce dernier au Concile de Latran projeté en 1215, entend récupérer la Terre Sainte, condamner les hérésies et procéder à la réforme de l’Église universelle. L’avant-dernière bulle adressée en 1899 en confirmation de l’élection du Patriarche maronite Élias Houwayek est suivie de la formule de profession de foi prescrite uniformément aux Orientaux et Latins. Néanmoins, si le corpus des deux cent treize bulles réunies par Toubia Anaissi (1870-1950), moine de l’Ordre Mariamite Maronite et abbé de l’Hospice-Collège Maronite de Rome, est imprégné par la prééminence d’une Église qui se veut unifiée, il charrie selon un rythme inégal, très timide entre le XIIIe et le XVe siècle et s’intensifiant dès le XVIe siècle pour constituer une solide correspondance, un événementiel lourdement chargé dont les maronites ont vécu les vicissitudes avec plus ou moins d’acuité dramatique : la période mamelouk, la mission franciscaine représentée par Grifon de Courtray, la Compagnie de Jésus par l’Italien Jérôme Dandini, l’ascension du Collège Maronite, tournant décisif dans la vie des maronites dont une élite réussit une brillante insertion dans la République des Lettres, notamment Joseph Simon Semaani, pionnier du Synode Libanais. Lui aussi le Synode bénéficie dans cette littérature épistolaire de l’attention qui lui est due, tout comme l’affaire de Hindiyyé, les élections patriarcales, les réformes dogmatiques et liturgiques, celle du monachisme, la christologie et la communication des décrets de Propaganda Fide.

Cet ouvrage est traduit et annoté par le Père Professeur Karam Rizk, Vicaire de l’Ordre Libanais Maronite et Recteur émérite de l’Université Saint-Esprit de Kaslik, et le Professeur Mireille Issa, Chef du Centre d’Études Latines de la même Université.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Religions

Mots-clés : Maronite, Bulles, Bullaire

Le Latin des Maronites

Auteur(s) : Collectif, ISSA Mireille

Parution : 2017

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339739

ISBN 13 : 9782705339739

Pages : 216

Format (mm) : 160x240

C’est, vraisemblablement, la première fois qu’on se penche sur la question du latin des maronites. L’ensemble des contributions présentes s’est attaqué à une littérature orientale dont l’originalité est, en l’espace de quelques siècles de « romanisation » que valut une formation humaniste plus ou moins rigoureuse, d’avoir été écrite en latin : latin tantôt classique, tantôt innovateur en fonction des besoins des auteurs disciples du Collège Maronite fondé à Rome en 1584, avec l’aval de Grégoire XIII. Or, si au rang de ces derniers on observe le plus souvent une vocation d’historien, il n’est pas malaisé de saisir la possibilité pour certains noms ayant atteint la notoriété d’être, probablement sans l’avoir voulu, vecteurs d’une matière anthropologique fort intéressante ou auteurs de créations linguistiques. Quant aux contributeurs du présent volume, ils se sont retrouvés dans les diverses orientations de l’histoire religieuse, de la biographie des élèves de l’illustre Collège, des témoignages littéraires, des liens qu’ont tissés les maronites avec l’Église catholique, du mode de vie des maronites du Liban des siècles passés, de l’intrigante littérature susceptible d’étancher la soif de l’Occident de l’époque pour une altérité laissée dans l’oubli depuis les croisades, de l’érudition de certains savants, voire de l’actualité d’un Liban moderne révélée par une exploration géo-historique.

Voir tous les collectifs Geuthner

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : littérature orientale, latin, maronite, Liban

Le Beth-Gazo maronite - Chants pour les martyrs XIIe-XIIIe siècle

Essai de lecture théologiqueCollection : Orients sémitiques

Auteur(s) : BASSIL Raymond

Parution : 2016

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339210

ISBN 13 : 9782705339210

Pages : 378

Format (mm) : 160x240

Cet ouvrage porte sur un essai de lecture théologique d’un recueil de chants maronite, le Beth-Gazo (Add. 14.703 ; xiie-xiiie siècles), dédié aux martyrs. Ce recueil renferme, au cœur de ses pages et au milieu de ses strophes, un concept théologique intéressant sur les témoins fidèles du Christ. Loin d’être considéré comme un exposé classique ou même scolastique sur la question, le recueil cherche, par le biais de la poésie sacrée et des hymnes, à dire l’idée du martyre et à présenter les témoins de la foi, et surtout à les célébrer en gardant vivante leur mémoire.

La tradition syro-maronite, comme les autres traditions de l’ensemble de l’Église, a produit des écrits pour exposer sa foi ou pour approfondir tel ou tel aspect de sa réflexion théologique. Mais, la majorité du trésor théologique de l’Église maronite est plutôt d’ordre liturgique. Ce sont les livres de prières qui font le poids dans cette tradition antiochienne d’expression syriaque, beaucoup plus que d’autres disciplines théologiques ou profanes.

Le manuscrit du Beth-Gazo s’inscrit dans cette fidélité à l’école des Pères syriaques. Il se veut dans le prolongement de l’esprit de cet enseignement qui médite et présente la Parole de Dieu, là où le chant sacré, les hymnes métriques et la liturgie disent la foi de la communauté.

Discipline : Epigraphie-Manuscrits

Mots-clés : XIIe siècle, XIIIe siècle, liturgie, chants maronites, théologie, pères syriaques

Essai de modélisation sémiotique modale des hymnes syriaques de l’office maronite

Préface et prologue de Nidaa Abou MradAuteur(s) : MAATOUK Toufic

Parution : 2016

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339647

ISBN 13 : 9782705339647

Publication : coédition: Université Antonine

Pages : 288

Format (mm) : 160x240

Le corpus traditionnel d’hymnes syriaques monodiques modales de l’office divin constitue le noyau générateur de la liturgie de l’Église maronite. Ces hymnes s’inscrivent dans la continuité du syncrétisme qu’a réalisé Saint Ephrem de Nisibe au IVe siècle entre la poésie prédicative chrétienne et des mélodies populaires de caractère dansant rural et communiel. Ce métissage esthétique a marqué de son sceau la facture musicale des chants syriaques et notamment leur morphologie rythmique. Celle-ci se marie de diverses façons à des mélodies-types de nombre restreint que l’on retrouve en sous-jacence des strophes de tête (rīš qōlōs) des hymnes maronites. C’est à l’étude de la composition musicale de ces rīš qōlōs dans une perspective grammaticale musicale générative que s’attelle ce livre. Il part du matériau musical de référence que le Père antonin Maroun Mrad, maître de cette tradition, a enregistré vers 1967. Cet essai applique à ce corpus la procédure d’analyse et de modélisation sémiotique modale que Nidaa Abou Mrad a établie pour les monodies traditionnelles du Levant, à partir de la théorie arabe de l’arborescence grammaticale modale, de l’analyse schenkérienne, de la théorie des vecteurs harmoniques (Nicolas Meeùs) et de la grammaire chomskyenne.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Musicologie

Mots-clés : hymnes syriaques, hymnes maronites, Saint Ephrem de Nisibe, Père antonin Maroun Mrad, Musicologie

Liban : le vivre ensemble

Hsoun : 1994-2000 - Préface de Jean-Paul WillaimeAuteur(s) : KANAFANI-ZAHAR Aida

Parution : 2004

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705337555

ISBN 13 : 9782705337551

Pages : 205

Format (mm) : 160x240

Poids : 310g

Illustrations : 4 pl. couleurs

Avec ses dix-huit communautés - douze chrétiennes, cinq musulmanes et une juive -, le Liban est souvent considéré comme l’exemple type d’une société segmentée selon des critères d’appartenance religieuse.

Le grand mérite de l’ouvrage de Aïda Kanafani-Zahar est de nous faire découvrir, à partir d’une enquête localisée et approfondie, comment des Libanais vivent ensemble avec leurs différences religieuses. Certes, la mémoire des massacres est présente et les processus de réconciliation engagés entre des villageois druzes et chrétiens avancent pas à pas : sans effacer les crimes, il s’agit de vivre avec, de réapprendre à vivre ensemble avec ce passé-là. Le livre qu’on va lire se focalise sur le vécu d’un village bi-religieux du Mont Liban : Hsoun, un village habité par des chrétiens maronites et des musulmans chiites.

Il ne s’agit pas seulement d’une coexistence de deux communautés, mais d’un véritable échange vecteur de lien social : la différence, si elle peut être séparatrice et polémogène, peut aussi être intégratrice et pacificatrice. Loin d’être abolie, elle est reconnue et respectée nourrissant une civilité interconfessionnelle reposant sur une bonne connaissance de la religion de l’autre. Il y a des limites et on sait ne pas les franchir, c’est la base même du vivre-ensemble de ces maronites et ces chiites qui se sentent unis comme appartenant à une même terre, celle de leurs ancêtres et celle qu’ils ont appris à travailler, quelquefois ensemble au nom de l’entraide traditionnelle entre voisins.

La religion est ici une culture structurante et englobante pourvoyeuse d’une identité régulièrement vécue à travers des rites et coutumes qui entretiennent le sentiment d’un entre-soi symbolique. Une manière d’être, une façon de faire lien, de se rapporter au monde, de vivre le don et d’accepter la différence… (Jean-Paul Willaime)

Aïda Kanafani-Zahar est Chargée de recherche au CNRS, Groupe de Sociologie des Religions et de la Laïcité (CNRS-EPHE). Après un Ph.D. en anthropologie à l'Université du Texas à Austin, elle a enseigné à l'Université libanaise de 1979 à 1989 date à laquelle elle arrive à Paris où elle est Maître de conférence invitée au Musée de l'Homme. Après de nombreux travaux sur l'anthropologie de l’alimentation, elle se consacre depuis 1994 à l’étude de l’après-guerre dans la société libanaise (travail de mémoire, réconciliation, tentatives de sécularisation institutionnelle). Elle a récemment publié, La réconciliation des druzes et des chrétiens du Mont Liban ou le retour à un code coutumier, (Critique internationale, 23/2004). Aïda Kanafani-Zahar est également l'auteur/réalisatrice du documentaire, La fête du Sacré-Cœur ou la célébration du retour, Bîri, Liban, avec le concours de la cellule audiovisuelle du CETSAH/CNRS (Avril 2004).

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-Droit

Mots-clés : communauté, cuisine, fête, religion, maronite, chiite, chi'ite

Lettres au Mont-Liban d'Ibn Al-Qila'i (XVème siècle)

Publiées, traduites, commentées - Précédées d'un aperçu historique du Mont-Liban aux XIVè-XVè sièclesAuteur(s) : JABRE-MOUAWAD Ray

Parution : 2001

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705337148

ISBN 13 : 9782705337148

Pages : 308

Format (mm) : 160x240

Poids : 500g

Illustrations : 2 cartes

…Ces deux lettres qu’Ibn al-Qilāī a adressées au Mont-Liban, ont été écrites vers 1496 pour l’une et en mai 1499 pour l’autre. Quelques lignes directrices de la pensée de l’auteur, qui sous-tendent l’ensemble de son œuvre, y apparaissent : sa vision du Mont-Liban « pays des saints ». Les « erreurs » des maronites qui « souillent » ce pays idéal. Les châtiments qui les frappent en conséquence. Mis à part le lien mystique que l’auteur établit entre les maronites et la montagne libanaise, on perçoit également dans ces deux lettres le grand tournant que l’église maronite va être amenée à prendre pour rompre l’isolement où l’avaient confinée des Mamelouks. à savoir son éloignement, qui ne sera jamais définitif, de ses racines culturelles syriaques et son rapprochement de plus en plus décisif avec l’église de Rome…

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : religion, syriaque, maronite

Identités composées au Liban

La radicalisation communautaire au XIXème siècleAuteur(s) : DAGHER Georges

Parution : 1999

Ce livre n'est pas disponible

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705336699

ISBN 13 : 9782705336691

Pages : 94

Format (mm) : 160x240

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : massacre, 1860, maronites, druzes, Lenormant, Liban

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail