Votre recherche : "poétique-ethnologie-ethnomusicologie"

Résultats affichés: (1-20)/25

Liban de 1920 à nos jours

Auteur(s) : EL-LAHHAM Wissam

Prix (TTC) : 32 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2024

/

En savoir plus... /

Au Liban, la pactologie est l’arme par laquelle le pouvoir politique décide de suspendre la constitution au nom de la concorde confessionnelle. Sous prétexte d’équilibre national, l’émergence d’une « pactocratie » fait le jeu des seigneurs de la guerre qui se sont partagés, notamment après 2005, les dépouilles d’un État et pris en otage une société civile toujours menacée par la crainte d’une éventuelle «guerre civile ».

Cet ouvrage pluriellement référencé et par une approche interdisciplinaire associe la théorie du droit, l’histoire politique et le droit constitutionnel dont il questionne les pratiques. Il confronte le Pacte national à tous les concepts politico-juridiques capables d’élucider sa nature mais devenus inopérants dans le contexte libanais : démocratie consociative, coutume, conventions de la constitution, fédéralisme, contrat social, légitimité. Seule, du point de vue de l’auteur, la théorie décisionniste de Carl Schmitt semble apte à fournir une interprétation de l’équilibre entre politique et constitution du Liban actuel.

Wissam el-Lahham est Maître de conférences à l’Institut des Sciences politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Il enseigne la théorie politique, les régimes politiques du Liban et du Monde Arabe ainsi que le droit constitutionnel libanais. Chercheur affilié au Legal Agenda, il y dirige le département des études constitutionnelles.

ISBN 10 : 2705341329

ISBN 13 : 9782705341329

Pages : 319

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-DroitMots-clés :

pactologie,

droit,

pactocratie,

histoire politique,

liban

Leur contribution et leur héritage (1830-1962)

Auteur(s) : BERTRAND-CADI Jean-Yves

Prix (TTC) : 49 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2022

/

En savoir plus... /

Fondées en Algérie pendant la présence française, ces sociétés savantes sont encore dans l’ombre. Au terme d’une guerre violente et fratricide, l’histoire se porta sur les aberrations de la politique coloniale de la France. Les progrès réalisés au cours du siècle précédant l’indépendance restent en grande partie ignorés. En parallèle du patrimoine matériel français, l’Algérie reçut un legs intellectuel considérable. Devenue département français au lendemain de la conquête, la Régence d’Alger et ses territoires du sud étaient peu connus. Civils et militaires entreprirent alors d’en étudier la géographie, l'histoire, d’en améliorer l’état sanitaire et d’en structurer l’agriculture. Des sociétés savantes furent ainsi fondées dès 1845. Identiques à celles de la métropole, leur action s’étendait cependant sur de plus grands espaces. Dans l’urgence de mettre fin à l’état de misère du pays, elles avaient pour tâches d’administrer, éduquer, soigner, fonder une économie moderne.

Cet ouvrage décrit l’histoire de ces sociétés, l’aventure de ces savants de tous bords, civils, militaires ou religieux, épris de leur science et de la beauté de l’Algérie. Leurs travaux conduisirent à des découvertes importantes dans tous les domaines, y compris celui des arts.

Jean-Yves Bertrand Cadi, docteur en droit, magistrat, a vécu une vingtaine d’années en Algérie. Chargé d’enseignement à l’École nationale de la magistrature, il a effectué plusieurs missions de formation dans le monde arabe. Il est l’auteur de deux ouvrages concernant des personnalités musulmanes.

ISBN 10 : 2705340971

ISBN 13 : 9782705340971

Pages : 720

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-DroitMots-clés :

Algérie,

Société,

Savantes,

Régence d'Alger,

science,

découvertes

Naître à des liens menacés de silence

Auteur(s) : VEAUVY Christiane

Prix (TTC) : 40 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2022

/

En savoir plus... /

Chez Saint-Simon, la substitution d’une réorganisation sociale et d’un autre rapport à la nature à l’exploitation de l’homme par l’homme, de l’administration des choses au gouvernement des hommes, entre autres, ont pris corps théoriquement en partant de l’expérience plutôt que de « raisonnements a priori » (Le Producteur, oct. 1825 - oct. 1826). De la lecture de ses Œuvres éditées pour la première fois en 2012 en Œuvres complètes émergent des liens entre action et pensée, corps et esprit. Le saint-simonisme (1825-1835) apparaît, au lendemain de la Révolution de Juillet, comme un « espace-temps » élargi aux prolétaires et aux femmes attirés par cette « nouvelle et puissante doctrine », prêts à s’impliquer dans la pratique de ces liens et les discussions dramatiques entre les deux « Pères », Bazard et Enfantin (sur la « question de la femme », les rapports internes et externes – silence sur les émeutes des canuts lyonnais). Saint-Simon et le saint-simonisme ont été /sont des « passe-frontières » entre les sexes, les cultures, les états (réciprocité des échanges avec la Toscane pré-unitaire et l’Allemagne des intellectuels post-hégeliens).

À la promesse « d’être sincères en tout », véritable leitmotiv du saint-simonisme, les « prolétaires saint-simoniennes » ont répondu en créant un mouvement autonome où vivre leur désir de ne pas séparer cœur, corps et esprit, « dans la foi religieuse qui nous donne la force de vaincre » (La femme libre, 1832) ; par la création de cette forme sociale-politique et l’audace de leur pensée, elles ont précédé les hommes ; leurs écrits et ceux de leurs proches (Cl. Démar, S. Voilquin) nous bouleversent encore. Des formes de créativité étonnamment populaires sont nées en Provence sur les décombres de la société d’ordre, telles les chansons provençales de V. Gelu à Marseille (1837-1855) et ses « Notes biographiques » écrites en français (rééditées en partie à la fin XXe siècle), tel Le marquis des Saffras, roman du saint-simonien J. de la Madelène (1849) réédité plusieurs fois.

Femmes et hommes se réfèrant au « vrai », chez lesquels la totalité de l’être est engagée dans le sillage de Saint-Simon, n’inventent-ils pas le politique moderne à l’encontre des codes et des chartes fustigés par Cl. Démar (1833) ? Le saint-simonisme n’a-t-il pas été la matrice de la sociologie avec la découverte du rapport à l’autre, dégagée du moralisme étouffant du XIXe siècle (S. Zweig), peut-être articulée à la naissance du féminisme ? N’a-t-il pas généré une nouvelle manière de penser que la IIIe République aurait tenté d’annihiler (imposition du positivisme comme philosophie centrale) et les prémices de la découverte freudienne ?

Christiane Veauvy, chargée de recherche honoraire au CNRS, Docteur d’État es Lettres et Sciences humaines, Docteur en Sociologie, a consacré ses recherches à la Provence, au saint-simonisme et aux saint-simoniennes, aux féminismes (confrontation France, Italie, rives sud et est de la Méditerranée). Le rapport à l’autre est privilégié dans son approche pluridisciplinaire, ainsi que l’échange dans sa diversité, sa réciprocité ou son asymétrie.

ISBN 10 : 2705341022

ISBN 13 : 9782705341022

Pages : 580

Format (mm) : 158x240

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-DroitMots-clés :

Saint-Simon,

saint-simonisme,

sociologie

Voile, corps et société en Inde du Nord

Auteur(s) : LECUYER Laurence

Prix (TTC) : 36 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

Le ghunghat est une pratique du voile particulière à l’Inde du Nord. Il a pour singularité d’être non-confessionnel et peut être pratiqué par des femmes de toutes confessions religieuses – hindoues, musulmanes ou sikhes – mais pas par toutes les femmes. Il consiste, à baisser sur son visage, le voile qu’elle porte sur la tête devant certains individus parmi ses affins, mais jamais devant ses consanguins. Il est observé de façon inégale en fonction des castes, des classes, du niveau d’éducation, des lieux de résidence dans une grande partie de l’Inde du Nord, hormis au Pendjab, d’où il a disparu il y a une quinzaine d’années. Il renseigne donc sur la relation qu’une femme entretient avec son entourage.

Sa manipulation donne à voir l’organisation sociale et familiale spécifique à l’Inde du nord : mariage arrangé, résidence patrilocale en famille élargie, antagonisme et asymétrie de statuts entre les affins et les consanguins d’une femme, rapports hiérarchiques. Extension de son corps, sa gestuelle exprime les représentations autour du corps, l’esthétique et les rapports de genre. Le voile apparaît comme un « fait social total », révélant les rapports familiaux et sociaux en même temps que les représentations du corps de la femme ; il s’insère dans une pratique de couverture et d’enveloppement des corps et des objets qui renvoie au sacré. Une approche ethnologique et anthropologique du ghunghat permet de créer de nouvelles grilles de lecture des problématiques autour du voile dans d’autres espaces, en particulier en France, et ce dans une perspective comparative.

Laurence Lécuyer est anthropologue. Elle réalise, depuis plus de vingt ans, des séjours en Inde. Elle enseigne l’anthropologie et les sciences sociales à l’Inalco (Institut National des Langues et Civilisations Orientales), au département Inde-Asie du Sud-Himalaya.

Chercheuse à l’ANR LIMINAL, traitant des problématiques de l’exil, de ses langues et de ses intraduisibles, tant linguistiques que culturels, sa thèse d’anthropologie sociale et culturelle traitait du ghunghat, un voile social et non confessionnel de l’Inde du Nord. Elle a participé aux travaux de Michel Agier sur l’hospitalité. Elle commence de nouvelles recherches sur le statut social et spirituel des joueurs de dhôl, une percussion spécifique à la région du Pendjab, au Pakistan et en Inde, ainsi que sur les relations étroites entre les Sikhs et les Soufis pendant la constitution du Sikhisme comme forme religieuse.

ISBN 10 : 2705340667

ISBN 13 : 9782705340667

Pages : 290

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-DroitMots-clés :

Voile,

Inde,

ghunghat,

ethnologie,

anthropologie

Auteur(s) : Joseph & Adonis Nehmé

Prix (TTC) : 32 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2018

/

En savoir plus... /

Ces contes reflètent plusieurs aspects de la vie populaire libanaise d’antan, bien avant le déferlement de la modernité dans la vie quotidienne. Ils divertissaient petits et grands.

Un père et un fils, Joseph puis Adonis Nehmé – deux hommes de poigne – ravivent ces paroles de femmes – ici celles de Loulou, Saada et Rosa – qui tissent et transmettent souvenirs, imaginaire et identité libanaises.

Le commandant de gendarmerie Joseph Nehmé est né en 1910 à Deir el-Qamar où il fit ses études avant de rentrer au séminaire de l’ordre mariamite du couvent Notre-Dame de Loueizé. Il renonça à la vie ecclésiastique et intégra la gendarmerie où il atteignit le rang de commandant. Il se consacra à l’écriture d’une histoire de cette dernière puis à celle de l'émir Fakhreddine Maan enfin à celles du Liban à l'époque des émirs. Il s’intéressa au folklore libanais puisé dans les récits de village. Du recueil de ces histoires naquirent Les Contes de ma grand-mère et autres contes du Liban.

Le général Adonis Nehmé est né en 1943 à Baabda au Liban. Il intègre l’école militaire de l’armée et poursuit sa spécialisation militaire en France, en Grande-Bretagne puis aux États-Unis. Il occupe successivement les postes d’attaché militaire à Paris et Washington, directeur des affaires géographiques, commandant de la brigade médicale, conseiller d’Émile Lahoud alors commandant en chef de l’armée puis président de la République. Il rédigea ses Mémoires, en écho à la période de troubles au Liban, de 1975 à 1990, puis se consacra à ce recueil de contes.

ISBN 10 : 2705339821

ISBN 13 : 9782705339821

Collection :

VariaPages : 292

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Poétique - Ethnologie - EthnomusicologieMots-clés :

Liban,

contes

Une mémoire vivante en Asie du Sud-Est / Pala’wan Highlanders Verbal Arts - A Living Memory in South-East Asia

Auteur(s) : REVEL Nicole

Prix (TTC) : 49 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2017

/

En savoir plus... /

FR :

Chasseurs à la sarbacane, cultivant riz, maïs et tubercules dans le champ de montagne, dans l’Asie des Moussons, les Pala’wan vivent selon les principes d’une société égalitaire. Ils habitent au sud de l’île de Palawan dans l’Archipel des Philippines. Un droit coutumier très précis régule la vie quotidienne des membres de chaque hameau. Animistes, très attentifs à la petite musique des choses, à la poésie, aux épopées liées à l’expérience chamanique, ils valorisent diverses modalités de la parole afin d’endiguer toute forme de violence. À l’instar du passé, dans le contexte politique, socio-économique et religieux actuel, cette société pacifique est très vulnérable et menacée. Cet ouvrage multimédia et trilingue présente les « genres du discours » ; nous donne à voir et à entendre les arts de la performance et de la mémoire d’une petite société de forêt du Monde austronésien. Témoignant de la vie, de la pensée et des arts de leurs aînés, il est adressé aux jeunes générations.

À partir d’une longue expérience vécue auprès des Pala’wan et en collaboration avec eux, Nicole Revel a centré cet ouvrage sur la culture des Hautes-Terres, notamment le versant oriental de la cordillère centrale de la grande île. Les Sciences sociales et une initiative pionnière dans les Humanités numériques ont permis de sauvegarder, de mieux comprendre et de transmettre un patrimoine immatériel d’une grande authenticité, mais avant tout, une présence au monde exemplaire.

ENG:

Hunting with the blowpipe and cultivating rice, corn and tubers in upland fields of Monsoon Asia, the Pala’wan inhabit the southern part of Palawan Island in the Philippine Archipelago and live according to the principles of an egalitarian society. Very precise Customary Law regulates the daily life of the people in each hamlet. Animists, they are attentive to the tiny music of things, oral poetry, and epics linked to shamanic experience. They observe various speech manners and value them in order to avoid all forms of violence. As formerly, faced with the political, socio-economic and religious pressures of today’s world, this peaceful society is vulnerable and threatened. This multimedia and trilingual work on the various “speech genres” allows us to see and take part in the perfomances and the art of memory of a small forest society of the Austronesian world. It is a testimony of the life, thought and artistic expressions of the elders, and it is dedicated to the younger generations.

Based on long experience lived close to the Pala’wan and in collaboration with them, Nicole Revel has focused her work on the Highlands culture, particularly on the eastern slopes of the central cordillera. Social Science and a pioneering initiative in Digital Humanities have made it possible to safeguard, to better understand and transmit an intangible heritage of great authenticity, but above all, an exemplary presence in the world.

ISBN 10 : 2705339753

ISBN 13 : 9782705339753

Traduction : Ouvrage trilingue Palawan-Français-Anglais

Collection :

VariaTome : Inlus 5 DVD compatibles MAC / PC

Pages : 320

Format (mm) : 170x200

Discipline :

Ethnologie - Ethnomusicologie - LinguistiqueMots-clés :

Animisme,

Arts de la performance,

Chamanisme,

Genres du Discours,

Littérature de la voix,

Monde Austronésien,

Musique des gongs,

Philippines,

Humanités Numériques (DH)

Les principes du Le Califat et son évolution - co-édition Alqalam

Auteur(s) : SANHOURI Abd ar-Razzaq as

Prix (TTC) : 40 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2016

/

En savoir plus... /

La notion de gouvernement en Islam s’est imposée dès la période médinoise et plus gravement à la disparition du Prophète lorsque se posa la nécessité de la gestion de l’Etat, ceci au VIIe siècle début du Moyen Âge. Les premiers dirigeants prirent le titre de Calife, textuellement « qui vient après », et le terme Califat désigna la fonction. Au fil des siècles le Califat perdit son sens originel et disparut en 1924 après la première guerre mondiale et avec la chute de l’Empire ottoman.

Aujourd’hui, revenir sur cette notion est important afin de comprendre quelle est la conception du gouvernememt en Islam. En quoi consiste le Califat ? Quelles sont les attributions et le rôle du Calife ? Quels sont ses pouvoirs tant sur le plan religieux que politique ? Quels rapports entretient-il avec la Nation ?

Cet ouvrage de ‘Abd ar-Razzâq as-Sanhoûrî (1895-1971), grande figure de la jurisprudence du XXème siècle, éclaire sur ces questions. Il présente l’institution du Califat au sens doctrinal et historique du terme. Tout d’abord il analyse la position du Califat dans le droit musulman, son mode d’investiture, son fonctionnement et sa fin. Puis il étudie l’évolution du Califat, depuis ses origines jusqu’à sa disparition. Ensuite, il passe en revue les divers pays musulmans dans leur état social et politique. Enfin, il tire de l’enseignement du passé et de l’étude de l’état du monde musulman, des conclusions pour l’avenir. L’auteur souhaitait reconstruire une unité entre les peuples musulmans et, plus largement, que ceux-ci participent à une véritable collaboration à l’échelle du monde dans l’intérêt de l’humanité.

Ce livre témoigne d’une étonnante actualité pour repenser les rapports entre la Loi, le pouvoir et le religieux en Islam et pour analyser les enjeux politiques actuels des pays musulmans, du Moyen-Orient en particulier.

ISBN 10 : 1092883138

ISBN 13 : 9791092883138

Publication : Coédition: Alqalam

Collection :

VariaPages : 480

Format (mm) : 155x236

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-DroitMots-clés :

Gouvernement en Islam,

Califat,

Moyen-Orient

Les principes du Le Califat et son évolution - co-édition Alqalam

Auteur(s) : SANHOURI Abd ar-Razzaq as

Prix (TTC) : 40 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2016

/

En savoir plus... /

La notion de gouvernement en Islam s’est imposée dès la période médinoise et plus gravement à la disparition du Prophète lorsque se posa la nécessité de la gestion de l’Etat, ceci au VIIe siècle début du Moyen Âge. Les premiers dirigeants prirent le titre de Calife, textuellement « qui vient après », et le terme Califat désigna la fonction. Au fil des siècles le Califat perdit son sens originel et disparut en 1924 après la première guerre mondiale et avec la chute de l’Empire ottoman.

Aujourd’hui, revenir sur cette notion est important afin de comprendre quelle est la conception du gouvernememt en Islam. En quoi consiste le Califat ? Quelles sont les attributions et le rôle du Calife ? Quels sont ses pouvoirs tant sur le plan religieux que politique ? Quels rapports entretient-il avec la Nation ?

Cet ouvrage de ‘Abd ar-Razzâq as-Sanhoûrî (1895-1971), grande figure de la jurisprudence du XXème siècle, éclaire sur ces questions. Il présente l’institution du Califat au sens doctrinal et historique du terme. Tout d’abord il analyse la position du Califat dans le droit musulman, son mode d’investiture, son fonctionnement et sa fin. Puis il étudie l’évolution du Califat, depuis ses origines jusqu’à sa disparition. Ensuite, il passe en revue les divers pays musulmans dans leur état social et politique. Enfin, il tire de l’enseignement du passé et de l’étude de l’état du monde musulman, des conclusions pour l’avenir. L’auteur souhaitait reconstruire une unité entre les peuples musulmans et, plus largement, que ceux-ci participent à une véritable collaboration à l’échelle du monde dans l’intérêt de l’humanité.

Ce livre témoigne d’une étonnante actualité pour repenser les rapports entre la Loi, le pouvoir et le religieux en Islam et pour analyser les enjeux politiques actuels des pays musulmans, du Moyen-Orient en particulier.

ISBN 10 : 1092883138

ISBN 13 : 9791092883138

Publication : alqalam

Collection :

VariaPages : 480

Format (mm) : 155x236

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-DroitMots-clés :

Gouvernement en Islam,

Califat,

Moyen-Orient

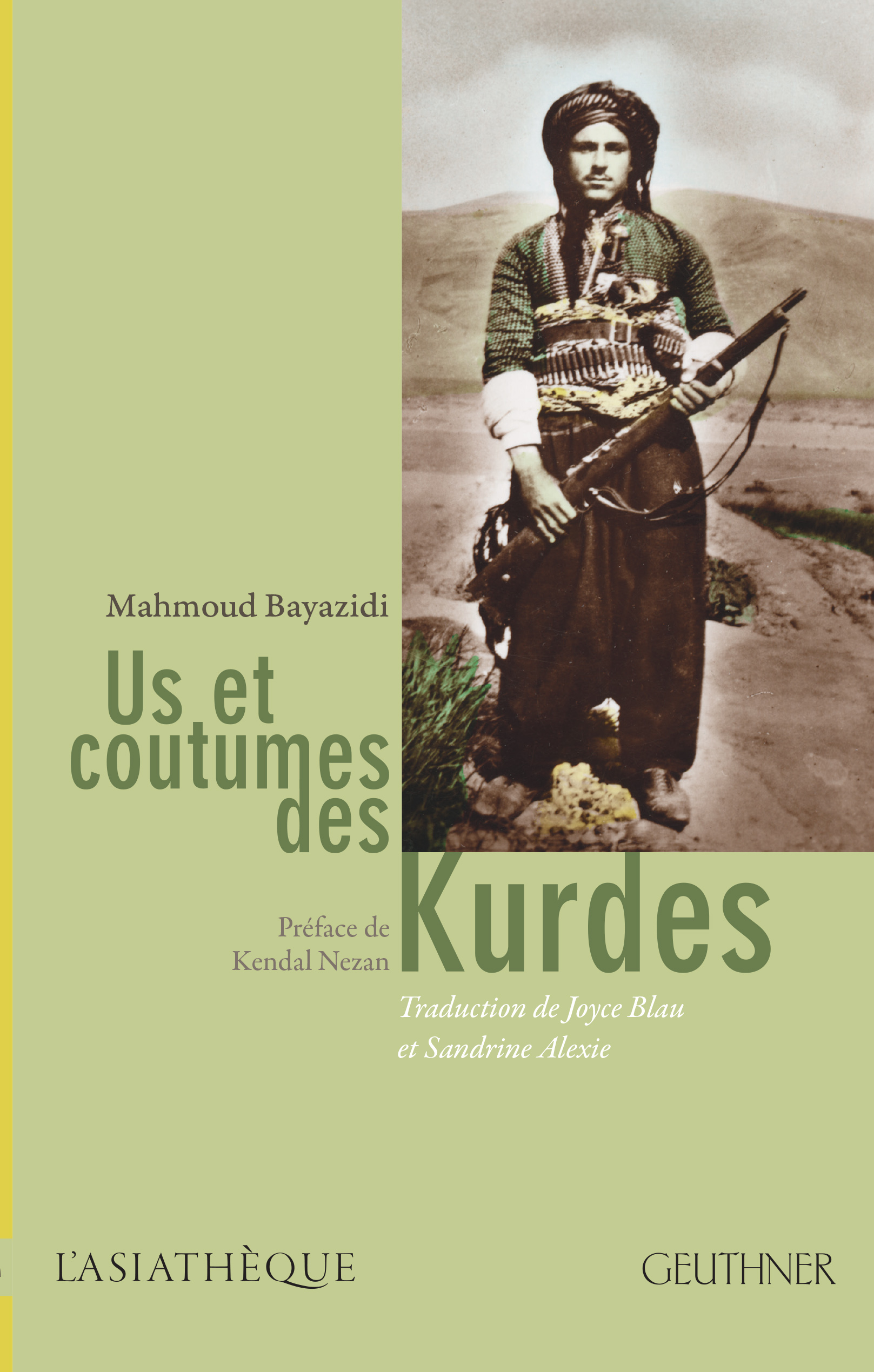

Préface de Kendal Nezan, président de l'Institut kurde de Paris

Auteur(s) : BAYAZIDI Mahmoud

Prix (TTC) : 17 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2015

/

En savoir plus... /

Les Kurdes occupent une région stratégique, depuis toujours à la croisée des empires et objet de convoitise. Héritiers d’une riche tradition culturelle, ils n’ont pas hésité à prendre les armes à maintes reprises pour défendre leur territoire, leur mode de vie et leurs valeurs. Aujourd’hui, ils apparaissent plus que jamais comme des acteurs incontournables de la stabilité régionale.

Le présent ouvrage constitue un témoignage historique de pre- mier ordre décrivant dans une langue simple l’organisation sociale et les traditions du peuple kurde : structure de la famille et des villages, rôle des femmes, code de conduite — notamment à la guerre —, déroulement des grandes fêtes et cérémonies, ou encore questions relatives à la religion, aux croyances et à la divination. Il présente les valeurs traditionnelles si chères aux Kurdes et permet de comprendre les fondements historiques de leur pugnacité si souvent admirée — ou crainte — par les peuples voisins.

Traduit du kurde (kurmandji) par Joyce Blau et Sandrine Alexie, ce texte du mollâ kurde Mahmoud Bayazidi (1797-1859) constitue le premier document profane en prose jamais écrit dans cette langue, ainsi que l’un des rares témoignages de l’intérieur sur le mode de vie des Kurdes, détaillant aussi bien les aspects jugés favorablement par l’auteur que ceux qu’il réprouve.

Joyce Blau est professeur émérite de l’Institut national des langues et civilisations orientales à Paris, où elle a dirigé la chaire de kurde pendant trente ans. Membre de l’équipe de recherche de l’Institut kurde de Paris, elle est l’auteur de nombreux ouvrages et travaux sur la langue, la littérature et la civilisation des Kurdes.

Sandrine Alexie est écrivain et traductrice. Auteur de romans sur le Kurdistan mythique, médiéval ou contemporain, elle a également traduit Mem et Zîn dA’ hmedê Khanî, chef-d’œuvre de la littérature classique kurde.

ISBN 13 : 9782705339159

Publication : Co-édition avec L'Asiathèque

Traduction : Joyce Blau et Sandrine Alexie

Collection :

VariaPages : 104

Format (mm) : 135x215

Poids : 155g

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-DroitMots-clés :

Kurde,

Kurdistan,

tradition,

Hakkari,

sédentaire,

nomade,

femme,

combat,

mariage

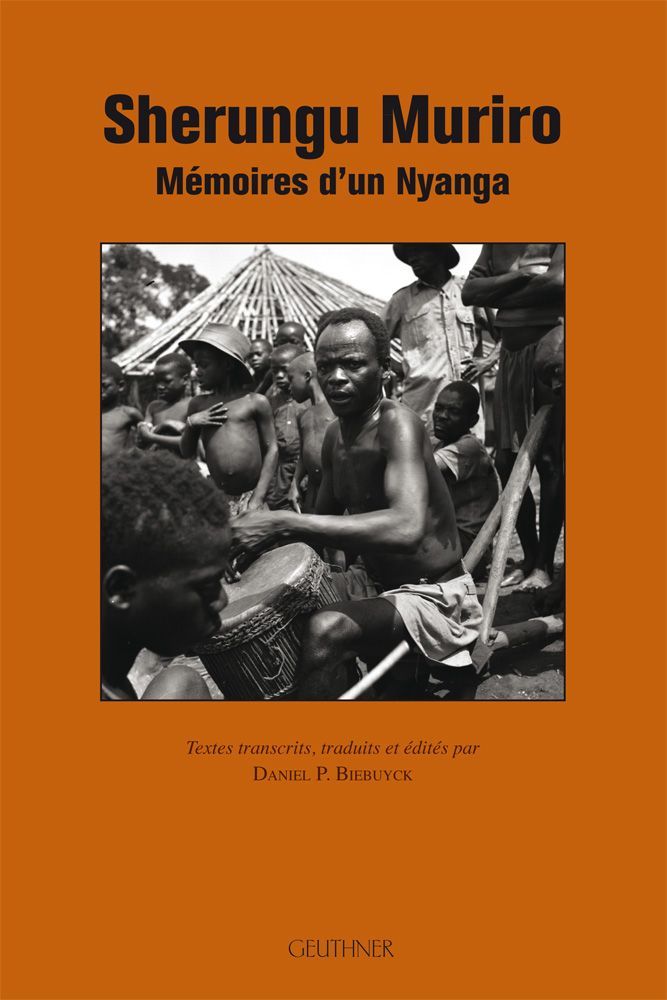

Mémoires d'un Nyanga

Auteur(s) :

Prix (TTC) : 32 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2013

/

En savoir plus... /

Le présent ouvrage est un condensé d’une autobiographie, augmentée d’informations ethnographiques et de nombreuses citations directes de Sherungu, barde du pays nyanga (région de l’est du Congo). Le résultat est unique en son genre, un alliage entre deux savoir-dire où ethnologue et barde se relaient pour raconter un peuple en pleine mutation

à l’époque coloniale. « En 1952, lors d’une visite chez les Nyanga, population vivant dans les vastes forêts équatoriales de Walikale, j’ai pu admirer le talent d’un certain Sherungu qui jouait de la cithare à deux cordes et qui chantait en langue hunde. Au cours de sa performance, j’ai découvert en lui un homme aux talents multiples : il était un interlocuteur tout à la fois critique et de confiance qui savait commenter la vie quotidienne, assister aux diverses enquêtes et participer aux danses et aux rites. » Vers la fin de 1955, Sherungu rejoint l’auteur au centre Lwiro de l’Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale, près de Bukavu, afin qu’il raconte sa vie. Il a dicté ses mémoires à ses deux assistants, Messieurs Kubuya et Tubi, deux jeunes nyanga formés à la transcription, linguistiquement correcte, de textes oraux. Le fruit de cette collaboration fut exceptionnel : l’autobiographie de Sherungu, comprenant ses connaissances techniques et littéraires, couvre plus de 2000 pages manuscrites.

Daniel P. Biebuyck est H. Rodney Sharp Emeritus Professor of Anthropology and the Humanities à l’université du Delaware (USA). Il a étudié la philologie classique, le droit et l’anthropologie aux universités de Gand et de Londres. Entre 1949 et 1961, il a effectué des enquêtes de terrain approfondies auprès de différentes populations : les Bembe, les Lega et les Nyanga – dans l’est de l’actuelle République Démocratique du Congo (RDC) – dans le cadre de l’IRSAC (Institut pour la recherche en Afrique centrale). Auteur de nombreuses études, articles et livres sur l’art plastique, la tradition orale, les structures sociales, politiques et identitaires, les traditions et régimes de propriété foncière en Afrique centrale, ses travaux de traduction sur l’autobiographie de Sherungu ont été subventionnés par le National Endowment for the Humanities (Washington, DC) et l’université du Delaware (USA).

ISBN 13 : 9782705338794

Collection :

VariaPages : 320

Format (mm) : 160x240

Poids : 570g

Illustrations : 1 carte, 8 photos N&B

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-Droit

Hsoun : 1994-2000 - Préface de Jean-Paul Willaime

Auteur(s) : KANAFANI-ZAHAR Aida

Prix (TTC) : 29 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2004

/

En savoir plus... /

Avec ses dix-huit communautés - douze chrétiennes, cinq musulmanes et une juive -, le Liban est souvent considéré comme l’exemple type d’une société segmentée selon des critères d’appartenance religieuse.

Le grand mérite de l’ouvrage de Aïda Kanafani-Zahar est de nous faire découvrir, à partir d’une enquête localisée et approfondie, comment des Libanais vivent ensemble avec leurs différences religieuses. Certes, la mémoire des massacres est présente et les processus de réconciliation engagés entre des villageois druzes et chrétiens avancent pas à pas : sans effacer les crimes, il s’agit de vivre avec, de réapprendre à vivre ensemble avec ce passé-là. Le livre qu’on va lire se focalise sur le vécu d’un village bi-religieux du Mont Liban : Hsoun, un village habité par des chrétiens maronites et des musulmans chiites.

Il ne s’agit pas seulement d’une coexistence de deux communautés, mais d’un véritable échange vecteur de lien social : la différence, si elle peut être séparatrice et polémogène, peut aussi être intégratrice et pacificatrice. Loin d’être abolie, elle est reconnue et respectée nourrissant une civilité interconfessionnelle reposant sur une bonne connaissance de la religion de l’autre. Il y a des limites et on sait ne pas les franchir, c’est la base même du vivre-ensemble de ces maronites et ces chiites qui se sentent unis comme appartenant à une même terre, celle de leurs ancêtres et celle qu’ils ont appris à travailler, quelquefois ensemble au nom de l’entraide traditionnelle entre voisins.

La religion est ici une culture structurante et englobante pourvoyeuse d’une identité régulièrement vécue à travers des rites et coutumes qui entretiennent le sentiment d’un entre-soi symbolique. Une manière d’être, une façon de faire lien, de se rapporter au monde, de vivre le don et d’accepter la différence… (Jean-Paul Willaime)

Aïda Kanafani-Zahar est Chargée de recherche au CNRS, Groupe de Sociologie des Religions et de la Laïcité (CNRS-EPHE). Après un Ph.D. en anthropologie à l'Université du Texas à Austin, elle a enseigné à l'Université libanaise de 1979 à 1989 date à laquelle elle arrive à Paris où elle est Maître de conférence invitée au Musée de l'Homme. Après de nombreux travaux sur l'anthropologie de l’alimentation, elle se consacre depuis 1994 à l’étude de l’après-guerre dans la société libanaise (travail de mémoire, réconciliation, tentatives de sécularisation institutionnelle). Elle a récemment publié, La réconciliation des druzes et des chrétiens du Mont Liban ou le retour à un code coutumier, (Critique internationale, 23/2004). Aïda Kanafani-Zahar est également l'auteur/réalisatrice du documentaire, La fête du Sacré-Cœur ou la célébration du retour, Bîri, Liban, avec le concours de la cellule audiovisuelle du CETSAH/CNRS (Avril 2004).

ISBN 10 : 2705337555

ISBN 13 : 9782705337551

Collection :

VariaPages : 205

Format (mm) : 160x240

Poids : 310g

Illustrations : 4 pl. couleurs

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-DroitMots-clés :

communauté,

cuisine,

fête,

religion,

maronite,

chiite,

chi'ite

préface de Eric Landowski

Auteur(s) : HAMMAD Manar

Prix (TTC) : 32 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2003

/

En savoir plus... /

ISBN 10 : 2705337423

ISBN 13 : 9782705337421

Collection :

VariaPages : 340

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-DroitMots-clés :

anthropologie,

sémiologie

préface de Yolande Cohen, note liminaire d'Abraham Serfaty

Auteur(s) : BERDUGO Arlette

Prix (TTC) : 24 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2002

/

En savoir plus... /

ISBN 10 : 2705337172

ISBN 13 : 9782705337179

Collection :

VariaPages : 238

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-DroitMots-clés :

religion,

judaïsme,

Auteur(s) :

Prix (TTC) : 60 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 1993

/

En savoir plus... /

ISBN 10 : 2705313095

ISBN 13 : 9782705313098

Collection :

VariaTome : 2

Pages : 430

Format (mm) : 170x245

Poids : 800g

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-Droit

Vers une théorie dialoguiste islamique

Auteur(s) : FAKKAR Rouchdi

Prix (TTC) : 46 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 1990

/

En savoir plus... /

Texte en arabe avec introduction en français et en anglais.

ISBN 10 : 2705316809

ISBN 13 : 9782705316808

Collection :

VariaTome : 3 vol.

Pages : 412

Format (mm) : 160x240

Poids : 1000g

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-DroitMots-clés :

socialisme,

capitalisme,

islam,

dialogue

Peuplement et vie quotidienne dans un village du Haut-Atlas marocain (Préface de P. Galand-Pernet)

Auteur(s) : AMAHAN Ali

Collection : G.L.Etudes Chamito-Sémitiques

Prix (TTC) : 28 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 1983

/

En savoir plus... /

1. La tribu des Ghoujdama, 2. Le village d'Abadou, 3. Les généalogies

ISBN 10 : 2705301771

ISBN 13 : 9782705301774

Collection :

G.L.Etudes Chamito-SémitiquesPages : 243

Format (mm) : 160x240

Poids : 420g

Illustrations : 4 pl. 25 fig.

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-DroitMots-clés :

Maroc,

clan,

tribu,

ibn Khaldoun,

berbères,

calendrier,

glaoui,

linguistique,

organisation sociale,

maghreb

Des origines au début du XXè siècle

Auteur(s) : LETHIELLEUX

Collection : Documents d'Histoire Magrébine

Prix (TTC) : 36 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 1983

/

En savoir plus... /

S'appuyant aussi bien sur des documents écrits que sur la tradition orale, l'auteur nous décrit l'histoire de Ouargla qui fut, comme l'avait été son aïeule, Sedrata aujourd'hui sous les sables, le centre d'un commerce intense où les caravanes du Niger et du Soudan drainaient l'or et les esclaves.

ISBN 10 : 2705301410

ISBN 13 : 9782705301415

Collection :

Documents d'Histoire MagrébinePages : 310

Format (mm) : 160x240

Poids : 560g

Illustrations : 16pl, 15fig

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-DroitMots-clés :

Algérie,

organisation sociale,

désert,

sahara

Ed. C.H. BRETEAU, LACOSTE DUJARDIN

Auteur(s) : COLLOQUE ERA 357-CNRS-EHESS

Prix (TTC) : 60 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 1981

/

En savoir plus... /

ISBN 10 : 2705301755

ISBN 13 : 9782705301750

Collection :

VariaTome : 1

Pages : 392

Format (mm) : 170x245

Poids : 760g

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-Droit

Essai d'histoire sociale

Auteur(s) : PETIT Odile

Prix (TTC) : 25 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 1976

/

En savoir plus... /

Essai d'histoire sociale sur la cité de Laghouat, s'appuyant sur des données économiques et textuelles, mais aussi sur la base d'enquêtes menées directement auprès des gens du pays.

ISBN 10 : 2705318976

ISBN 13 : 9782705318970

Collection :

VariaPages : 171

Format (mm) : 160x250

Poids : 340g

Illustrations : 23 ill.

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-DroitMots-clés :

Algérie,

Maghreb,

berbères,

sahara,

architecture,

archéologie,

organisation sociale

La dynastie hafside, les Beni-Abd-el-Ouad

Auteur(s) : Collection : Les Geuthner

Prix (TTC) : 25 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 1956

/

En savoir plus... /

ISBN 10 : 2705336389

ISBN 13 : 9782705336387

Collection :

Les GeuthnerTome : 3

Pages : 508

Format (mm) : 140x200

Poids : 545g

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-DroitMots-clés :

dynasties,

généalogie,

maghreb,

islam

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail