Votre recherche : "religions-mythologies"

Résultats affichés: (1-20)/95

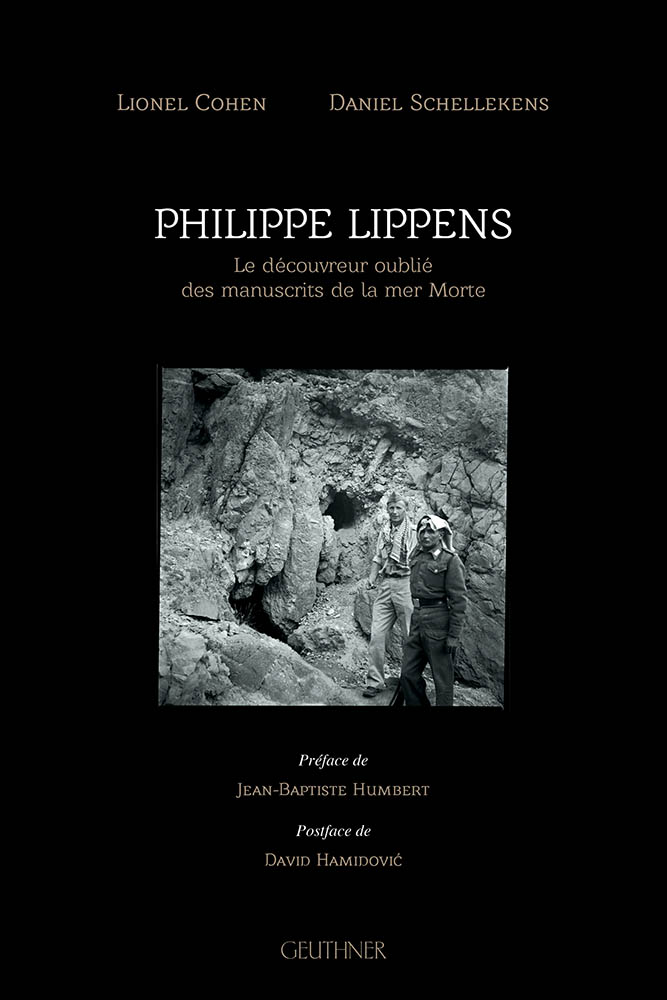

Le découvreur oublié

des manuscrits de la mer Morte

Auteur(s) : COHEN Lionel, SCHELLEKENS Daniel

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2025

/

En savoir plus... /

culture archéologique du judaïsme ancien

Cette collection se conçoit comme un ensemble d’études thématiques circonscrites aux traces archéologiques du judaïsme ancien et leurs interprétations. Chaque volume cherche à ordonner le matériel archéologique exhumé sur un sujet donné afin de contribuer à caractériser la culture d’hommes et de femmes qui se perçoivent et/ou qu’on perçoit comme juifs ou juives dans l’Antiquité et au Moyen Âge.

La collection s’inscrit dans la perspective de la culture archéologique, c’est-à-dire l’étude d’un ensemble d’objets jugés significatifs et présentant une récurrence d’un site archéologique à l’autre, à une époque donnée plus ou moins longue et dans un ensemble géographique à définir, qui caractérise une société ou un groupe humain. Chaque volume constituant un pan matériel de la culture du judaïsme ancien.

En janvier 1949, dans le désert de Judée, Philippe Lippens, un lieutenant belge des forces des Nations Unies en Palestine, entre dans l’Histoire. Il participe à l’une des plus importantes découvertes archéologiques du XXe siècle : la grotte où les premiers manuscrits de la mer Morte étaient cachés. Ces textes sont les plus anciens témoins de l’Ancien Testament. Ils éclairent d’un nouveau jour deux des grandes religions actuelles : le judaïsme et le christianisme.

Une enquête minutieuse, digne d’un roman ou d’un film, relate le récit de cette découverte ainsi que ses péripéties passionnantes. Lippens va sillonner Jérusalem et contacter les archéologues, religieux, militaires et antiquaires qui ont eu en main les manuscrits et ce afin de localiser précisément la grotte, chose inédite avant lui.

Cet ouvrage retrace pour la première fois en détail, de 1948 à 1950, l’intervention de cet homme discret autant que déterminé. Il reprend in extenso le récit qu’il fit transmettre à l’Institut de France ainsi que les lettres envoyées à son épouse qui décrivent sa vie quotidienne et ses péripéties.

Nous devons ce témoignage aux descendants de la famille Lippens qui ont ouvert leurs archives. Passionné d’histoire et d’orientalisme, leur père et grand-père entendait donner une place à part entière à la Belgique dans la découverte qu’il pressentait inestimable pour l'humanité.

Daniel Schellekens est le neveu de Philippe Lippens. Très proche de son oncle, il fit en 1960 un voyage scolaire à Qumrân et visita la grotte 4 avec son cousin Maurice Lippens. Les deux en gardèrent un fort souvenir. Ingénieur civil, compositeur et mathématicien, il est à l’origine de ce projet sur le récit de la découverte qui tenait beaucoup aux enfants de la famille Lippens, ses cousins.

Lionel Cohen, gendre de Daniel Schellekens, est passionné d’histoire, plus particulièrement celle du Proche-Orient. Diplômé d’HEC Paris (Executive MBA), informaticien et formateur, il visite à de nombreuses reprises les sites archéologiques de la mer Morte. François Lippens, le fils aîné de Philippe, lui demande en 2018 de rédiger le présent ouvrage qui retrace l’action de son père à cette époque, en restituant les contextes historiques, scientifiques et religieux.

ISBN 10 : 2705341275

ISBN 13 : 9782705341275

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-Littérature-Histoire des textesMots-clés :

judaisme,

lippens,

religion,

Jérusalem,

archéologie

Auteur(s) : Collection : Études syriaques

Prix (TTC) : 45 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2024

/

En savoir plus... /

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le

point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques,

celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le

syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-

chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

Les sources syriaques qui nous sont parvenues émanent dans leur grande majorité des élites ecclésiastiques et savantes. Il était donc naturel que les études syriaques se focalisent d’abord sur les doctrines et les pratiques normatives promues par ces auteurs. Au sein de ce champ d’étude, une autre veine historiographique s’est concentrée sur la magie et les sciences occultes. L’adjectif « populaire », entendu dans ces deux acceptions de « répandu » et de « relatif au peuple », est appliqué ici à la notion de religion afin de proposer un autre angle de vision : à travers des textes mais aussi des fresques, des graffitis et des objets magiques, les auteurs mettent en lumière la religion d’un monde mal connu, celui des chrétiens ordinaires de tradition syriaque. Des acteurs tels que les femmes et les paysans, souvent illettrés et donc exclus de la culture ecclésiastique savante et, de ce fait, en grande partie négligés par les chercheurs contemporains, parviennent pourtant à prendre corps au fil des chapitres de ce volume. Les différents contributeurs démontrent qu’« illettré » ne signifiait pas « ignorant » et que « populaire » ne rimait pas nécessairement avec « subversif ». Un autre rapport à l’écrit, à la piété et aux pouvoirs surnaturels émerge plutôt de l’examen des sources, souvent inédites ou sous-exploitées. Enfin, des rituels parfois en marge de la liturgie des Églises institutionnelles sont étudiés ici comme certains rites funéraires, des pratiques magiques et différents aspects du culte des saints.

La multiplicité des approches et des sources convoquées offrira aux syriacisants mais aussi aux historiens et aux folkloristes spécialistes d’autres domaines une première exploration de la religion chrétienne telle qu’elle était vécue au Proche-Orient, de l’Antiquité tardive à la période ottomane. La bibliographie chrono-thématique qui clôt le volume leur permettra de s’orienter dans ces champs encore nouveaux pour les études syriaques.

ISBN 10 : 2705341312

ISBN 13 : 9782705341312

Collection :

Études syriaquesPages : 450

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

études syriaques ,

magie,

sciences occultes,

religion,

Proche-Orient,

christiannisme

Auteur(s) : LAOUST Henri

Prix (TTC) : 45 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

Abû Hâmid al-Ghazâlî, 1058-1111, est une figure connue dès le Moyen-âge en Occident sous le nom d’Algazel : elle est emblématique de l’Islam classique. Il influença, entre autres, Averroès, Maïmonide, Thomas d'Aquin, Dante, Descartes. Après une carrière brillante au sommet de l’intelligentsia abbasside, il fut confronté aux marasmes précurseurs de la chute de Bagdad. Il la quitte à l’âge de trente-huit ans pour ne jamais y revenir. Déçu dans sa recherche d’une vérité philosophique finale, il recourt au « doute créateur » qui lui ouvre la voie soufie, où la raison passe la main à l’intuition et à la foi, en une intelligence globale qui gère, à la perfection, les cas particuliers, sans exception, dans une harmonie universelle. Ayant réussi à concilier Révélation et Expérience factuelle, il vécut ce qu’il lui restait d’une vie simple et pleine puis il mourut, à l’âge de cinquante trois ans, en paix et en toute conscience.

Henri Laoust, 1905-1983, est l'auteur de travaux fondamentaux sur l’histoire des courants de pensée en Islam, il nous a laissé nombre d’études et de traductions, d’ibn Taymiyya, de Rachîd Rida, entre autres. Très documentées, ses recherches offrent des synthèses raisonnées d’une rare qualité. « La Politique de Ghazâlî » en est un parfait exemple. Bien que cette figure ait fait l’objet de nombreux travaux, la présente œuvre restera un modèle de précision et de clarté, concernant al-Ghazâlî. Elle offre aussi un tableau d’une remarquable netteté du califat abbasside et de l’orient musulman, à une époque charnière de l’histoire universelle.

ISBN 10 : 2705340827

ISBN 13 : 9782705340827

Pages : 414

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

Abû Hâmid al-Ghazâlî,

Algazel,

Islam classique,

islam,

soufisme

Kitâb al-milal

Auteur(s) :

Prix (TTC) : 38 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

Né à Shahristân dans le Tadjikistan, où il meurt en 1158 à l’âge de 90 ans, Shahrastânî illustre l’esprit libre dans ce qu’il a de plus fort, de plus pur. Philosophe, rompu aux textes classiques grecs, persans et arabes, doublé d’un historien des religions précurseur, il étudia le phénomène religieux de manière scientifique. Ce qui lui permit d’en dévoiler le pendant dogmatiste et, partant, hérésiologiste qui conduisent inévitablement au fanatisme, à l’intolérance, à la violence. Auteur de plusieurs ouvrages réfutant les systèmes préétablis, il critiqua d’abord la théologie islamique, dans un langage franchement philosophique mais fondé dans la Révélation qui, pour lui, est une source de savoir supra-humain qui renseigne la Raison. Son commentaire du Coran suffit à démontrer qu’il ne se soumettait à aucune école de pensée mais prenait ce qu’il lui paraissait bon et bien là où il le trouvait. Partant de considérations sur la compilation, -rédaction ?- du Coran, il en donne un copieux commentaire des deux premières sourates. Cependant, le présent ouvrage : Kitāb al-Milal wa al-Nihal, textuellement le Livre des Croyances et des Sectes, présenté et traduit ici par J.-C. Vadet suffit à montrer que, du moins pour Shahrastânî, aucune dogmatique ne saurait contenir une religion, et encore moins l’Islam.

Né au Caire en 1931, Jean-Claude Vadet a traduit de nombreuses œuvres arabes, dont Le traité d'amour mystique de Daylami, La défense philosophique de la Sunna de Amîri, il est aussi l’auteur d’ouvrage de référence comme l’excellent Les idées morales dans l'Islam, ou bien encore L'Esprit courtois en Orient. Jean-Claude Vadet décède en 2019 à Rambouillet.

ISBN 10 : 2705302139

ISBN 13 : 9782705302139

Pages : 350

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

Shahrastânî,

Philosophe,

théologie,

islam

Pèlerins, réfugiés et fabrique communautaire à l’époque ottomane et mandataire 1831-1948

Auteur(s) :

Prix (TTC) : 30 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

Cet ouvrage a pour objet d’identifier la nature de la diaspora syriaque-orthodoxe de Jérusalem entre 1831 et 1948, par l’étude d’une compilation de registres baptismaux de la communauté, conservés dans la bibliothèque du monastère Saint-Marc de Jérusalem. Sans jamais avoir été un foyer d’implantation majeur de cette Église, le vicariat patriarcal jacobite de Jérusalem connaît toutefois une évolution significative entre l’ère des Tanzīmāt et la fin du mandat britannique : le monastère Saint-Marc, cœur de la présence communautaire, passe ainsi d’un maigre foyer de fidèles accueillant de temps à autre quelques pèlerins, à un refuge pour les rescapés du Sayfo, génocide perpétré au Tur ʿAbdin dans les années 1915. Les syriaques-orthodoxes de Jérusalem sont replacés ici dans le contexte de la Palestine ottomane puis mandataire, et ce afin de mieux cerner les mécanismes sociaux et religieux de leur intégration à cette ville.

Ancienne élève de l’École normale supérieure de Lyon, agrégée d’Histoire et arabisante, Antoinette Ferrand consacre ses recherches à l'histoire des sociétés arabes. Sa thèse porte sur la classe moyenne en Égypte à l'époque nassérienne.

ISBN 10 : 2705340735

ISBN 13 : 9782705340735

Pages : 216

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-Littérature-Histoire des textesMots-clés :

diaspora syriaque-orthodoxe,

Jérusalem,

registres baptismaux,

monastère Saint-Marc,

Pèlerins,

réfugiés,

de 855 à 1382

Auteur(s) : LAOUST Henri

Prix (TTC) : 30 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

Le hanbalisme diffère des autres écoles juridiques sunnites par le fait qu’il est aussi un courant théologique très influent. Son fondateur, Ahmed ibn-Hanbal (780-855), considérait le Coran et la tradition du Prophète comme les seules sources de toute spéculation théologique, juridique, morale ou politique. Décrit à tort comme conservateur, le hanbalisme peut se montrer libéral et même pragmatique afin de s’adapter aux conditions réelles de la vie en société. Son intransigeance est propre au culte et à la foi.

Henri Laoust, 1905-1983, est l'auteur de travaux fondamentaux sur l’histoire des courants de pensée en Islam, il nous a laissé nombre d’études et de traductions, d’ibn Taymiyya, de Rachîd Rida, entre autres. Très documentées, ses recherches offrent des synthèses raisonnées d’une rare qualité. Une bibliographie détaillée de l'auteur figure en fin de volume.

ISBN 10 : 2705340834

ISBN 13 : 9782705340834

Pages : 142

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

hanbalisme,

théologie,

Coran

Un grand saint de l’Islam

Auteur(s) :

Prix (TTC) : 38 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

Né à Gilân, sur les bords iraniens de la mer Caspienne, mort et enterré à Bagdad en 1166 à 89 ans, Abd al-Kâdir al-Gîlânî fut un juriste respecté et scrupuleux doublé d’un talentueux orateur. Il occupe encore de nos jours une place axiale dans l’histoire de l’Islam, et du soufisme en particulier. Ce guide spirituel réputé, s'est illustré par son intransigeance et ses réfutations acerbes de toutes les déviations, et en particulier celles des soufis. La voie qui le caractérise est triple : respect de la personne humaine et de soi en premier, respect du Coran, respect de la tradition prophétique dûment authentifiée. Premier maître de confrérie soufie connu dans l’histoire, il montrait à ses disciples le chemin vers la réalisation individuelle et les connaissances métaphysiques. Cette voie part de la foi en Dieu, en Son prophète, en la communauté de tous les fidèles enracinés dans la loi telle que le Prophète l’enseignait. Mais cela ne devait pas empêcher l’adepte d’être conscient et concerné par les réalités et les contraintes quotidiennes et pratiques. C’est ainsi qu’il fit sortir le Soufi du repli sur soi vers une ouverture à ses semblables pour les servir.

Mehemmed-Ali Aïnî, 1868-1943, est un académicien emblématique de l’époque qui vit la fin de l’Empire ottoman et la naissance de la République turque. Il promut sa vie durant ce courant spiritualiste qui tend à déconfessionnaliser les esprits, sans les faire renoncer aux préceptes propres à telle ou telle religion. Ancré fermement dans son terreau culturel, le Fidèle doit aller dans sa pratique cultuelle vers la transcendance à la rencontre de ses frères en Dieu. Plus encore, Islam, Judaïsme et Christianisme rejoignent des cultes non-monothéistes dans ce qu’ils ont en partage sur un plan supérieur. Dans sa monumentale Histoire du Soufisme (Tasavvuf Tarihi), M.-A. Aïnî fait remonter le soufisme, terme qui vient de Sophia « Sagesse », à Adam d’Éden, Brahma d’Inde, Hermès d’Égypte, aux Grecs antiques ; la Tradition est un continuum temporel et spatial. Les éditions Geuthner publièrent naguère deux ouvrages de cet auteur traduits du turc : La quintessence de la philosophie d’Ibn ‘Arabî en 1926 puis Ismaîl Hakkî, philosophe mystique en 1933, Elles ressortent à nouveau le présent ouvrage écrit par l’auteur en français, en 1938.

ISBN 10 : 2705303471

ISBN 13 : 9782705303471

Pages : 258

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

islam,

soufisme,

Prophète,

Dieu,

foi

commentateur du coran

Auteur(s) : MERAD Ali

Prix (TTC) : 38 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

Issu de notables berbères influents depuis le 9e siècle, ‘Abdelhamîd Ibn Bâdîs, 1891-1940, incarne la figure de proue du réformisme indépendantiste islamiste algérien au 20e siècle. Il mit toutes ses forces et son génie au service de la cause populaire, ainsi qu’il la comprenait, c’est-à-dire basée sur la patrie, l’arabité et l’islamité ; les trois piliers de la personnalité algérienne, selon lui. En 1931, il est élu à la tête de l'Association des Oulémas Musulmans Algériens. Son activité journalistique dans la revue Chihâb, fondée par lui en 1925, lui servait à propager ses idées politico-religieuses, mais le fonds de son « salafisme » prend toute sa dimension dans les commentaires coraniques réunis ici. « Certes essentiels, le ritualisme et le légalisme doivent aller de paire avec une recherche de solutions concrètes aux malaises. Et seule la Révélation islamique porte en elle les réponses aux difficultés auxquelles les Algériens font, et feront, face… Pour édifier une cité algérienne adaptée à son époque, il faut d’abord édifier les Algériens sur les bases du Coran ».

Ali Merad, spécialiste de l’islam contemporain, est mort à Lyon le 23 mai 2017 à l’âge de 87 ans. Né à Laghouat en Algérie, il participait, encore étudiant à l’université d’Alger, au dialogue islamo-chrétien avec les Pères Blancs. En 1956, il est reçu premier à l’agrégation d’arabe. Professeur en 1962 à l’université de Lyon, puis directeur de l’Institut des études arabes et islamiques, il soutient, en 1967 à la Sorbonne, sa thèse sur le Réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940. Soucieux de la représentation des musulmans français, il recommandait une politique éducative préventive contre l’intégrisme.

ISBN 10 : 2705310868

ISBN 13 : 9782705310868

Pages : 268

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

islam,

Algérie,

salafisme,

Coran

(BnF Latin 12879)

Auteur(s) : GROSS Antoine-Frédéric

Prix (TTC) : 28 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

La grande abbaye ligérienne de Marmoutier, fondée par saint Martin sans doute dès 372, connut son apogée au Moyen Âge puis un déclin à la fin de cette période et lors de la Renaissance, avant un renouveau dû à sa reprise par la Congrégation de Saint-Maur.

Le coutumier médiéval de cette abbaye était connu par un unique manuscrit daté du xiiie siècle, malheureusement détruit par un incendie lors des combats de 1940. Cependant une copie, bien qu’incomplète, en avait été réalisée aux tournant des xviie-xviiie siècles par le grand érudit Mauriste Dom Martène. Ce document, conservé à la Bibliothèque nationale de France (Latin 12879, f° 86r° – 118v°), n’avait jamais fait l’objet d’une publication, malgré son très grand intérêt tant pour l’histoire de Marmoutier que pour la liturgie bénédictine médiévale.

Le présent volume propose une édition critique avec traduction du manuscrit de Dom Martène, accompagné d’une large étude introductive et de plusieurs index thématiques.

Lucien-Jean Bord et Antoine-Frédéric Gross, tous deux moines bénédictins de l’Abbaye de Ligugé et déjà auteurs de la publication du coutumier de l’abbaye vendéenne de Maillezais, ont effectué cette recherche dans le cadre du programme franco-allemand Cœnotur (ANR/DFG, Coenobia Turonenses : les communautés martiniennes de Tours, leurs pratiques et leurs réseaux de l’Antiquité tardive au xiiie siècle) placé sous la responsabilité des Universités de Tours et de Hambourg.

ISBN 10 : 2705340711

ISBN 13 : 9782705340711

Pages : 268

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

Marmoutier,

Congrégation de Saint-Maur,

coutumier,

abbaye,

manuscrit,

Dom Martène

et son rôle dans l’histoire du livre chrétien

Auteur(s) : Pacha Miran François

Collection : Cahiers d'études syriaques

Prix (TTC) : 55 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Longtemps perçu à tort comme une marge reculée et peu créative de l’Empire byzantin, le monde syriaque n’en a pas moins incarné un rôle déterminant, au cours des derniers siècles de l’Antiquité, dans l’émergence de l’art du livre chrétien. C’est en effet entre Tigre et Euphrate que virent le jour certains des plus anciens manuscrits bibliques illustrés, parmi lesquels la « Bible de Paris », conservée à la Bibliothèque nationale de France (BnF syr. 341), occupe à plus d’un titre une place remarquable. Un siècle après son acquisition mouvementée, au plus fort des tourments qui meurtrirent les communautés syriaques de l’Empire ottoman, le présent ouvrage se propose d’offrir une synthèse des études consacrées à ce manuscrit encore trop méconnu, tout en présentant les avancées décisives des recherches les plus récentes.

Indispensables à une juste compréhension des enjeux de son décor, l’analyse des différents aspects matériels du livre, l’étude de la tradition textuelle dont il est le fruit et l’examen des diverses fonctions dont il a pu être investi offrent des éclairages nouveaux aux questions soulevées par son lieu de création, sa datation, et les techniques picturales mises en œuvre par ses auteurs.

Vingt-quatre miniatures, retraçant la geste de l’ancienne Alliance et illustrant les hauts faits des prophètes, esquissent les contours d’un programme iconographique élaboré et sans équivalent. À travers ces vestiges, le milieu d’origine du manuscrit se dévoile ainsi comme le creuset d’un art original et novateur, irrigué de références visuelles communes aux chrétientés de Méditerranée orientale et traversé de nombreux échos de la spiritualité syriaque.

Diplômé de l’École du Louvre, titulaire d’un master de l’École pratique des hautes études dont est issu ce volume, François Pacha Miran consacre sa thèse de doctorat à l’illustration des lectionnaires syriaques à l’époque médiévale (xi e-xiii e siècle).

ISBN 10 : 2705340490

ISBN 13 : 9782705340490

Collection :

Cahiers d'études syriaquesPages : 335

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-Littérature-Histoire des textesMots-clés :

syriaque,

art,

bible,

chrétien,

décor,

livre chrétien,

bible syriaque,

manuscrits,

art byzantin,

art paléochrétien,

Antiquité tardive,

enluminure

Culture et société

Auteur(s) : CUPERLY Pierre

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Textes réunis et édités par

Yacine Daddi Addoun et Soufien Mestaoui

Etudes ibadites

Cette collection réunit des études thématiques sur l’ibadisme, courant de l’islam présent à travers des communautés vivant à Oman, Zanzibar, Djebel Nafoussa (Libye), l’île de Djerba et le Mzab (Algérie). Elle s’attache à mettre en lumière la diversité des approches scientifiques, académiques et patrimoniales traitant de ces communautés à travers des perspectives historiques, théologiques et culturelles. La collection comprendra à la fois des inédits et des rééditions scientifiques de textes.

Les deux premiers volumes bilingues inaugurant la collection veulent être un hommage à Pierre Cuperly, figure pionnière des études sur la théologie ibadite dont les travaux restent inégalés. Leur composition obéit à un découpage à la fois thématique et chronologique. Cela renforce la cohérence de chaque volume en suivant le cheminement de sa réflexion scientifique et spirituelle dans un contexte de bouleversements politiques, sociaux et religieux au Maghreb depuis les indépendances.

Ce volume s’articule en deux temps : il rassemble toutes les études d’histoire sociale et culturelle sur le Mzab et le monde arabe de Pierre Cuperly, alors Père Blanc au sein de la Société des Missionnaires d’Afrique, puis une sélection d’études de spiritualité islamo-chrétienne, au moment où il rejoint les Fraternités monastiques de Jérusalem.

« Toute langue dit Dieu », Kullu lisân yaqûl Allah, écrivait-il. Cette sentence qui à elle seule traduit une œuvre et un engagement dédiés à la fraternité spirituelle, en appelle à la réflexion salutaire sur les rapports entre pensée et action, particulier et universel.

Le Père Pierre Cuperly (1932-2007) a été membre de la Société des Missionnaires dʼAfrique (Pères blancs). Ordonné prêtre le 30 janvier 1960, il a étudié, durant trois ans, lʼarabe et lʼislamologie à lʼIPEA de la Manouba et servi trois autres années au collège dʼAïn Sefra. Envoyé dans la communauté des Pères blancs de Ghardaïa, il a pu étudier sur place le monde ibadite, sujet de la thèse de doctorat quʼil a soutenue à Paris IV en 1982, Introduction à lʼétude de lʼIbadisme et de sa théologie. Il fréquentait alors souvent le monastère de Tibhirine et partageait volontiers, avec Christian de Chergé, ses recherches spirituelles. Il travailla ensuite au Centre des Glycines à Alger, puis fut envoyé à Rome, au Pisai. En 1986, il est entré dans les Fraternités Monastiques de Jérusalem et vécut dans la Fraternité de Paris, puis dans celle de Blois. Il passa ses dernières années dans leur maison de Magdala, en Sologne, où étaient régulièrement organisées des rencontres interreligieuses.

ISBN 10 : 2705340162

ISBN 13 : 9782705340162

Publication : co-édition Ibadica

Tome : 1

Pages : 346

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-Littérature-Histoire des textesMots-clés :

ibadisme,

islam,

Maghreb,

communautés,

théologie,

études,

Mzab,

culture,

société

Théologie ibadite

Auteur(s) : CUPERLY Pierre

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Etudes ibadites

Cette collection réunit des études thématiques sur l’ibadisme, courant de l’islam présent à travers des communautés vivant à Oman, Zanzibar, Djebel Nafoussa (Libye), l’île de Djerba et le Mzab (Algérie). Elle s’attache à mettre en lumière la diversité des approches scientifiques, académiques et patrimoniales traitant de ces communautés à travers des perspectives historiques, théologiques et culturelles. La collection comprendra à la fois des inédits et des rééditions scientifiques de textes.

Les deux premiers volumes bilingues inaugurant la collection veulent être un hommage à Pierre Cuperly, figure pionnière des études sur la théologie ibadite dont les travaux restent inégalés. Leur composition obéit à un découpage à la fois thématique et chronologique. Cela renforce la cohérence de chaque volume en suivant le cheminement de sa réflexion scientifique et spirituelle dans un contexte de bouleversements politiques, sociaux et religieux au Maghreb depuis les indépendances.

Ce volume reprend ses études sur la théologie ibadite, ses échanges avec les oulémas mozabites ainsi que des traductions et éditions critiques de textes médiévaux, pour la plupart inédits.

« Toute langue dit Dieu », Kullu lisân yaqûl Allah, écrivait-il. Cette sentence qui à elle seule traduit une œuvre et un engagement dédiés à la fraternité spirituelle, en appelle à la réflexion salutaire sur les rapports entre pensée et action, particulier et universel.

Le Père Pierre Cuperly (1932-2007) a été membre de la Société des Missionnaires dʼAfrique (Pères blancs). Ordonné prêtre le 30 janvier 1960, il a étudié, durant trois ans, lʼarabe et lʼislamologie à lʼIPEA de la Manouba et servi trois autres années au collège dʼAïn Sefra. Envoyé dans la communauté des Pères blancs de Ghardaïa, il a pu étudier sur place le monde ibadite, sujet de la thèse de doctorat quʼil a soutenue à Paris IV en 1982, Introduction à lʼétude de lʼIbadisme et de sa théologie. Il fréquentait alors souvent le monastère de Tibhirine et partageait volontiers, avec Christian de Chergé, ses recherches spirituelles. Il travailla ensuite au Centre des Glycines à Alger, puis fut envoyé à Rome, au Pisai. En 1986, il est entré dans les Fraternités Monastiques de Jérusalem et vécut dans la Fraternité de Paris, puis dans celle de Blois. Il passa ses dernières années dans leur maison de Magdala, en Sologne, où étaient régulièrement organisées des rencontres interreligieuses.

ISBN 10 : 2705340179

ISBN 13 : 9782705340179

Publication : co-edition Ibadica

Tome : 2

Pages : 300

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-Littérature-Histoire des textesMots-clés :

ibadisme,

islam,

Maghreb,

communautés,

théologie,

études,

Mzab,

culture,

société

de l’idée juive du sens

Auteur(s) : HAYOUN Maurice-Ruben

Collection : Patrimoine Oriental commun

Prix (TTC) : 25 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Moïse aurait reçu sur le Mont Sinaï, non pas une mais deux

Torah. C’est, du moins, la réponse faite à une haute personnalité

romaine qui pose à un disciple des Sages la question

suivante : Mais combien de Torah avez-vous donc ? Deux,

répondit le Sage sans la moindre hésitation. Par la suite,

cette réponse a été théorisée pour expliquer que ces deux

traditions, écrite et orale, sont comme des vases communiquant

et bénéficient de la même légitimité. L’existence et la

légitimité de cette même Torah orale ont été contestées au

sein du judaïsme lui-même. Déjà dans l’Antiquité, les Sadducéens

contestaient l’origine de certaines lois ou rites absents

de la Tora écrite… Plus tard, ce sera vers les VIII-IXe

siècles, le tour des karaïtes (d’où leur nom, tiré de Mikra :

le texte écrit et qu’on lit) de contester, voire de rejeter violemment

cette tradition orale. Enfin, dans l’Europe du Siècle

des Lumières, notamment en Allemagne, on assiste à

l’émergence du judaïsme libéral ou réformé qui tentera, à

son tour, de s’émanciper de certaines interprétations ou

exégèses, non conformes à la lettre de la Torah écrite. Mais

aujourd’hui, en Israël, une forme de consensus semble s’imposer

qui consacre un certain rapprochement, non dénué de

quelques arrière-pensées, entre les deux tendances du judaïsme

contemporain.

Maurice-Ruben HAYOUN est professeur des universités,

spécialiste de la philosophie médiévale juive et arabe

(Maïmonide, ses précurseurs et ses épigones, Averroès, al-

Farabi, ibn Baja et ibn Tufayl) et du renouveau de la

philosophie juive en Allemagne de Moïse Mendelssohn

(1729-1786) à Emmanuel Levinas (ob. 1995) en passant par

Martin Buber, Gershom Scholem, Franz Rosenzweig et

Léo Baeck.

Ses principales publications sont : Les Lumières de Cordoue

à Berlin, 2 volumes 1996, Agora. Léo Baeck, conscience du

judaïsme moderne, Armand Colin, 2013. Martin Buber,

Agora, 2014. Franz Rosenzweig, Agora, 2015. Emmanuel

Levinas, philosophe-herméneute,Agora, 2017.

ISBN 10 : 2705339913

ISBN 13 : 9782705339913

Publication : co-édition Reconstruire ensemble

Collection :

Patrimoine Oriental communPages : 216

Format (mm) : 140x200

Illustrations : non

Discipline :

ReligionsMots-clés :

Judaîsme,

Torah,

Oralité

péninsule Arabique

VIe- XIVe siècles

Auteur(s) : FAÜ Jean-François

Prix (TTC) : 21 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Dès la fin du Ve siècle, les deux grandes religions abrahamiques implantées dans la péninsule Arabique s’affrontèrent autour de deux points focaux : la concurrence missionnaire et l’exercice politique. Défait militairement en 525, le judaïsme amorça un repli religieux et identitaire au profit des nouveaux pouvoirs, tout d’abord chrétien puis musulman.

Si les mécanismes de la christianisation du Ve siècle diffèrent des processus d’adhésion à l’islam à l’époque de l’hégire, il est cependant possible d’identifier les articulations de ces deux mouvements, d’en saisir les conséquences qui se traduisent tant par un repli communautaire que par l’abandon de l’espace public. Les conversions au christianisme furent douloureuses, imposées et révocables ; celles à l’islam étaient choisies, proposées et exclusives, hormis certaines périodes précises pendant lesquelles le pouvoir imposa, dans un laps de temps plus ou moins long, la conversion à cette religion.

Historien, Jean-François Faü exerce actuellement la fonction de Directeur du département Culture à l’Université internationale Senghor à Alexandrie. Il est également membre du CéSor-EHESS, laboratoire du Centre d’études en sciences sociales du religieux, où ses recherches portent sur l’histoire religieuse et sociale de la péninsule Arabique et de la Corne de l’Afrique.

ISBN 10 : 2705340483

ISBN 13 : 9782705340483

Pages : 182

Format (mm) : 140x200

Discipline :

Religions-Littérature-Histoire des textesMots-clés :

religions abrahamiques,

péninsule Arabique,

politique,

judaïsme,

religion,

chrétien,

musulman,

histoire

Auteur(s) : HAYOUN Maurice-Ruben

Collection : Patrimoine Oriental commun

Prix (TTC) : 28 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

La pratique religieuse juive

Le temple ayant été détruit en l’an 70, la piété du sanctuaire fut désertée pour une mutation imposée par l’histoire. Elle

laissa une trace profonde dans le judaïsme exilique naissant. La Tora écrite et la Tora orale sont deux éléments

étroitement liés l’un à l’autre : une partie historique et narrative de laquelle procède une lecture théologique de

l’histoire, et une autre juridico-légale, tissée de commandements, de préceptes, de prescriptions, d’interdits et de

statuts. La foi ne lui suffit pas ; il lui faut aussi la Loi.

La pratique religieuse quotidienne qui recommande de prier trois fois par jour représente un fondement rituel inséparable

du judaïsme rabbinique. Elle impose des interdits matrimoniaux mais aussi alimentaires, sans oublier une scrupuleuse

observance des lois réglant la journée du sabbat…

Mais Israël a dû procéder à des révisions dans sa pratique religieuse quotidienne : plus de services des Lévites, plus

de sacrifices quotidiens, plus de possibilités d’obtenir comme auparavant la rémission des péchés. La persistance

dans un état d’impureté était une situation intolérable aux yeux de l’ancienne théologie.

Alors, comme toute réalité historique, ce judaïsme, privé de son temple et de la centralité du culte, est tombé dans le

creuset de l’évolution et à dû se refaçonner, conformément aux nécessités du temps présent.

Maurice-Ruben HAYOUN est professeur des universités, spécialiste de la philosophie médiévale juive et arabe

(Maïmonide, ses précurseurs et ses épigones, Averroès, al-Farabi, ibn Baja et ibn Tufayl) et du renouveau de la

philosophie juive en Allemagne de Moïse Mendelssohn (1729-1786) à Emmanuel Levinas (ob. 1995) en passant par

Martin Buber, Gershom Scholem, Franz Rosenzweig et Léo Baeck.

Ses principales publications sont : Les Lumières de Cordoue à Berlin, 2 volumes 1996, Agora. Léo Baeck, conscience du

judaïsme moderne, Armand Colin, 2013. Martin Buber, Agora, 2014. Franz Rosenzweig, Agora, 2015. Emmanuel Levinas, philosophe-herméneute,Agora, 2017.

ISBN 10 : 2705339975

ISBN 13 : 9782705339975

Publication : co-édition RECONSTRUIRE ENSEMBLE, Be

Collection :

Patrimoine Oriental communPages : 382

Format (mm) : 140x200

Discipline :

ReligionsMots-clés :

religion,

juive,

tora,

foi,

judaïsme,

théologie

Iran safavide du xvie - xviiie siècle

Auteur(s) : NEYESTANI Mohammadreza

Prix (TTC) : 38 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Le waqf est l’une des institutions socioculturelles religieuses majeures du monde musulman, en vigueur dans les sociétés islamiques depuis les débuts de l’islam jusqu’à nos jours.

Résultat d’une recherche admirable à partir de sources de première main, l’auteur publie une analyse de la jurisprudence chiite imâmite duodécimaine relative à l’encadrement des fondations waqfs dans l’Iran safavide du xvie au xviiie siècle.

Il examine, tour à tour et de manière complémentaire, les waqfs royaux – créés par des hommes et des femmes – ainsi que ceux cités dans les hadiths de la tradition chiite duodécimaine (présentation, traduction et analyse) puis se concentre sur les positions des jurisconsultes les plus influents quant à la praxis et à la théorie du waqf puis termine sur les pratiques de waqf dans la société safavide. Cette approche tripartite s’appuie sur les fondements théoriques du waqf ainsi que ses pratiques en islam chiite duodécimain. Inédite et dans une double perspective historique et islamologique, cette étude constitue un premier jalon dans la compréhension de la spécificité du waqf chiite dans un cadre géo-historique précis mais qui façonne les bases d’une jurisprudence toujours d’actualité.

Mohammadreza Neyestani est chercheur en islamologie et docteur de l’université Aix-Marseille en histoire moderne du monde arabe et musulman avec pour spécialité l’Iran du xvie au xviiie siècle. Enseignant au département d’histoire de l’Université d’Ispahan. Il s'intéresse, dans une perspective interdisciplinaire, à l’histoire et à la jurisprudence chiites de la science islamique. Il est responsable de la base de données en Humanités Numériques du Groupe de Recherche International, au CNRS, « Fondation waqf en terre d'islam ». Il a participé à plusieurs séminaires et conférences internationales et a codirigé de 2014 à 2016 un séminaire sur ce sujet à l'EHESS (IISMM), Paris et a publié plusieurs articles.

ISBN 10 : 2705340520

ISBN 13 : 9782705340520

Pages : 360

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

waqf,

religion,

musulman,

islam,

safavide,

chiisme duodécimain,

Iran

Coran et exégèse coranique dans l’histoire de la littérature arabe

Auteur(s) : HASSAN Iyas

Prix (TTC) : 39 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Lire le Coran à la manière d’une œuvre littéraire et esthétique ! Voici le projet audacieux et à maints égards novateur du livre d’Iyas Hassan. À partir d’un récit compact et allusif, Mūsā avec le serviteur de Dieu (Cor. 18,60-82), l’auteur propose une analyse méticuleuse et passionnante des techniques de narration à l’œuvre dans le Coran puis dans la tradition exégétique arabe telles qu’elles se manifestent dans le commentaire de Muqātil Ibn Sulaymān (m. 676). Cette double lecture permet de décrire une transition esthétique qui mène à la naissance, vers le milieu du viii e siècle, d’un nouveau récit littéraire. Elle met en exergue le rôle des narrations religieuses dans la genèse de la prose littéraire arabe et s’oppose totalement aux affirmations de spécialistes invitant à penser que ce processus a été inauguré à partir des écrits d’illustres prosateurs et secrétaires de chancellerie abbassides.

Dans son célèbre ouvrage The Art of Biblical Narrative (1981), Robert Alter soulignait les progrès de l’enquête philologique sur la Bible tout en rappelant la nécessaire contribution de l’investigation littéraire dans la quête fascinante du sens. La recherche sur le Coran connaît aujourd’hui une situation similaire et Iyas Hassan participe au renouvellement de ces approches. Bien qu’elle soit ancrée dans les études littéraires, sa contribution dépasse le lecteur uniquement soucieux de littérature pour intéresser à la fois l’historien et le théologien. Cela laisse présager que Le religieux, le narratif et le littéraire sera aux études coraniques ce que fut l’ouvrage de Robert Alter pour les études bibliques.

Iyas Hassan est agrégé d’arabe et Maître de Conférences à l’Université Lumière – Lyon 2. Spécialiste de littérature arabe classique, il a coordonné à l’Institut français du Proche-Orient (Beyrouth, 2014-2017) le programme GenèR « Genèse et évolution du récit littéraire arabe. Nouvelles perspectives » et a publié notamment La littérature aux marges du ʾadab. Regards croisés sur la prose arabe classique ainsi que Moïse l’Africain. Migration de récits et brassage de mythologies en Afrique Subsaharienne. Depuis 2013, il coédite la recension damascène du Roman de Baybars dont 17 volumes sont déjà parus. Il est responsable du programme ANR LiPoL « Littératures Populaires du Levant. Archiver, analyser et conter le Roman de Baybars au xxi e siècle » (2020-2024).

ISBN 10 : 2705340322

ISBN 13 : 9782705340322

Pages : 500

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-Littérature-Histoire des textesMots-clés :

religieux,

coran,

littéraire,

litterature,

arabe,

narration

Bullaire Maronite

Auteur(s) : ISSA Mireille

Prix (TTC) : 75 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

Aux côtés de Léon X, Grégoire XIII, Urbain VIII, Clément XII et Benoît XIV, souverains Pontifes romains, s’illustrent dans le Bullaire maronite les Patriarches maronites Georges de Sebeel, Estéphan Douwayhi, Siméon Awwad et Toubia Khazen. Quand la traduction du Bullarium Maronitarum fut entreprise, l’objectif était clair : mettre à la disposition des historiens et des chercheurs un outil de travail susceptible de les aider à surmonter divers problèmes, principalement ceux de la langue. 1213 et 1899 sont les dates des deux bulles qui bornent dans l’œuvre un intervalle de quelques siècles marquant profondément l’histoire des maronites, et des rubriques desquelles se dégage symboliquement une tonalité imprimée à l’ensemble : la communion ecclésiale, souci majeur du Saint-Siège.

En effet, la première bulle donnée en 1213 par Innocent III à Jérémie Amchiti, et invitant ce dernier au Concile de Latran projeté en 1215, entend récupérer la Terre Sainte, condamner les hérésies et procéder à la réforme de l’Église universelle. L’avant-dernière bulle adressée en 1899 en confirmation de l’élection du Patriarche maronite Élias Houwayek est suivie de la formule de profession de foi prescrite uniformément aux Orientaux et Latins. Néanmoins, si le corpus des deux cent treize bulles réunies par Toubia Anaissi (1870-1950), moine de l’Ordre Mariamite Maronite et abbé de l’Hospice-Collège Maronite de Rome, est imprégné par la prééminence d’une Église qui se veut unifiée, il charrie selon un rythme inégal, très timide entre le XIIIe et le XVe siècle et s’intensifiant dès le XVIe siècle pour constituer une solide correspondance, un événementiel lourdement chargé dont les maronites ont vécu les vicissitudes avec plus ou moins d’acuité dramatique : la période mamelouk, la mission franciscaine représentée par Grifon de Courtray, la Compagnie de Jésus par l’Italien Jérôme Dandini, l’ascension du Collège Maronite, tournant décisif dans la vie des maronites dont une élite réussit une brillante insertion dans la République des Lettres, notamment Joseph Simon Semaani, pionnier du Synode Libanais. Lui aussi le Synode bénéficie dans cette littérature épistolaire de l’attention qui lui est due, tout comme l’affaire de Hindiyyé, les élections patriarcales, les réformes dogmatiques et liturgiques, celle du monachisme, la christologie et la communication des décrets de Propaganda Fide.

Cet ouvrage est traduit et annoté par le Père Professeur Karam Rizk, Vicaire de l’Ordre Libanais Maronite et Recteur émérite de l’Université Saint-Esprit de Kaslik, et le Professeur Mireille Issa, Chef du Centre d’Études Latines de la même Université.

ISBN 10 : 2705340124

ISBN 13 : 9782705340124

Traduction : Karam Rizk & Mireille Issa

Collection :

VariaPages : 732

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

Maronite,

Bulles,

Bullaire

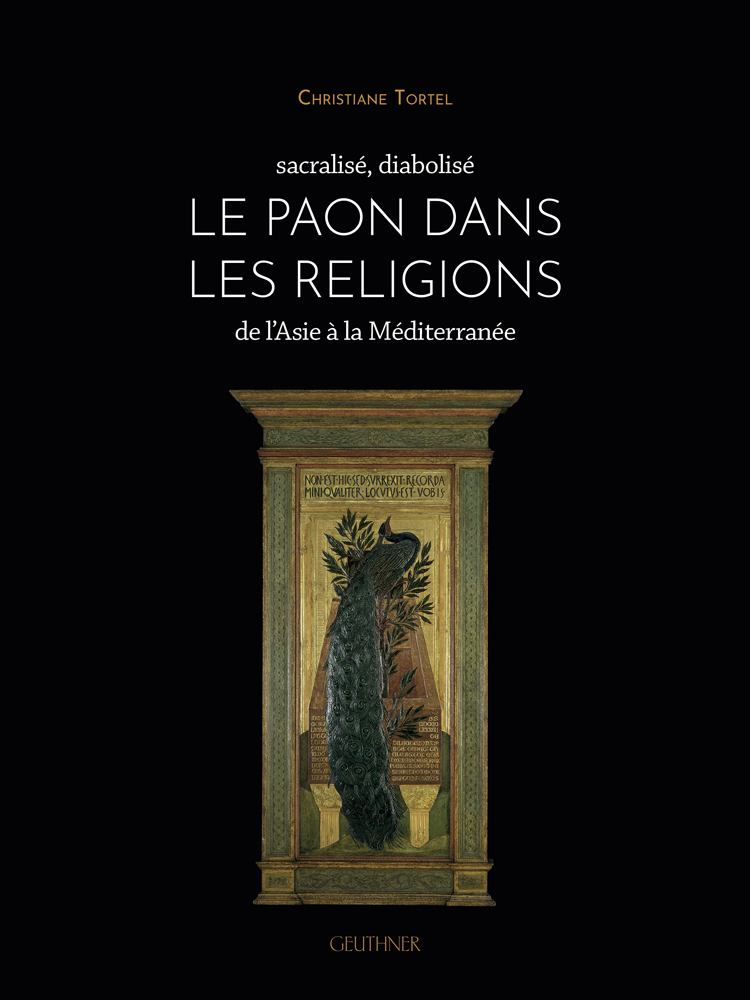

Auteur(s) : TORTEL Christiane

Prix (TTC) : 72 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

À cause de sa beauté bien sûr, mais aussi parce qu’il déploie sa queue ocellée d’Est en Ouest, s’habille de neuf au printemps, annonce la pluie par ses cris et résiste au venin des serpents qu’il tue, le paon a été porté au plus haut de l’échelle des symboles dans les religions de l’Asie à la Méditerranée. Gardien des Portes de l’Au-delà en Chine archaïque, Monture du dieu de la guerre en Inde, Avatar du Bouddha Gautama dans les contes didactiques, Substitut du Dionysos Sauveur dans les cultes à Mystères après les conquêtes d’Alexandre, l’oiseau conserve intacte sa valeur d’éclaireur sur les Voies du Salut jusqu’en christianisme byzantin et post-byzantin dans les terres de culture gréco-romaine. Mais tout à coup en Occident médiéval, jugé trop fier de sa beauté, il tombe de toute sa hauteur et devient une incarnation du Diable. Le processus de diabolisation s’avère d’autant plus énigmatique dans ses causes que les clercs lui font endosser certains – et seulement certains – des vices qui n’appartiennent qu’à l’homme, dont des pratiques sexuelles qui le rendent encore plus monstrueux.

La question que pose cette incroyable campagne de destruction est donc une question de représentation, mais de représentation de qui ? L’identification par les Textes du personnage le plus exécré en cette période troublée par l’expansion de l’islam permettra-t-elle de neutraliser le réflexe de répulsion éprouvé envers le plus beau des oiseaux depuis des siècles, et cela même

à la seule vue de ses plumes ?

Christiane Tortel est un chercheur indépendant (Dr EPHE Sciences religieuses, diplômée de l’Institut des Langues Orientales et de l’Institut d’Art et d’Archéologie), auteur-traducteur de différents ouvrages sur le Soufisme, elle prend le risque de dépasser les limites de sa spécialité pour mettre en lumière les dérives sectaires des religions. Elle fonde son argumentaire non seulement sur l’analyse des Textes (grec, latin, arabe, persan, etc.), mais aussi – quand les Textes sont muets – sur l’iconographie. Elle offre ainsi au lecteur un dossier illustré d’une richesse prodigieuse à la hauteur de la diversité des couleurs de l’oiseau.

ISBN 10 : 2705339876

ISBN 13 : 9782705339876

Collection :

VariaPages : 494

Format (mm) : 210x280

Discipline :

ReligionsMots-clés :

Paon,

Art,

Cultes,

Hindouisme,

Bouddhisme (Asie Centrale,

Chine,

Japon),

Achéménides,

Ptolémées/Lagides,

Parthes,

Sassanides,

Colonies grecques de la Mer noire,

Afrique romaine,

du Proche-Orient ancien à l’Occident médiéval

Auteur(s) : Collectif, DEBIAIS Vincent, PALAZZO Eric

Prix (TTC) : 38 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

Issu d’un colloque tenu au printemps 2016 à Ligugé, dans le cadre de la plus ancienne abbaye d’Occident, ce volume réunit les contributions de chercheurs universitaires venus de divers pays et continents, invités à vivre et à travailler ensemble pendant trois journées sur un thème jusque-là peu abordé : celui du voilement et du dévoilement du divin dans l’art et dans liturgie entre Antiquité et Moyen Âge.

Dépassant largement la seule interrogation historique, la problématique proposée utilise de nombreuses approches qui, au fil des pages et des contributions, se révèlent complémentaires. Depuis le voile du Temple de Jérusalem – à la fois limite et lieu de révélation – jusqu’à l’utilisation du « rideau » par les artistes de l’époque classique, la matérialité du voile ne cesse de se rencontrer et de dialoguer avec sa symbolique ; que ce soit dans la littérature patristique, dans la liturgie, dans la vie et la mise des moniales, dans l’architecture et l’ornementation des édifices religieux ou encore dans le « dévoilement » cosmique d’une vision du divin.

Le voilement du « dieu » (ou du lieu de sa rencontre), attesté depuis la plus haute antiquité orientale, n’a cessé de se manifester tout au long de l’histoire des religions, particulièrement du monothéisme. Mais il ne va pas sans l’idée, l’espoir et même la réalisation d’un dévoilement qui veut révéler un invisible pourtant impossible à faire paraître matériellement. Sous ses diverses formes, cultuelles, littéraires, artistiques, ce « voilement/dévoilement complémentaire » traverse l’histoire humaine.

ISBN 10 : 2705340155

ISBN 13 : 9782705340155

Collection :

CollectifPages : 356

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

colloque,

voile,

voilement,

liturgie,

ornementation,

divin,

art,

histoire

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail