Votre recherche : "religions-mythologies"

Résultats affichés: (21-40)/95

Le plus antique témoignage sur l’initiation chrétienne : « Onction – Baptême – Eucharistie »

Auteur(s) : MEKKATTUKULAM Jiphy Francis

Collection : Cahiers d'études syriaques

Prix (TTC) : 58 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

L’une des plus anciennes œuvres chrétiennes apocryphes, les Actes de l’apôtre Judas Thomas, est célèbre. Elle met en scène l’apostolat et le martyre de Thomas au pays des rois Goudnaphar et Mazdaï, alors identifié avec l’Inde. Sujet de nombreux débats historiques, elle est aussi considérée pour sa qualité littéraire et la beauté de ses hymnes et prières. Mais sa doctrine promeut la sainteté et l’ascèse en repoussant le mariage.

Comment comprendre ce christianisme syrien du début du IIIe siècle ?

L’ouvrage de Jiphy Francis Mekkattukulam renouvelle profondément la compréhension de son intérêt historique. Il montre que la structure même des Actes de Thomas, organisés en cinq récits, est le reflet de pratiques liturgiques liées au don du « sceau » que les personnages demandent à recevoir.

Il prouve que la structure liturgique est cohérente et remonte aux tout débuts de la liturgie de l’initiation chrétienne procédant en trois étapes unifiées : l’onction d’huile, le baptême dans l’eau et l’eucharistie. Les Actes de Thomas sont ainsi un véritable document historique sur les origines de l’initiation chrétienne. J. F. Mekkattukulam en offre la reconstitution du rituel, dans ses gestes et ses paroles.

Grâce à une comparaison rigoureuse entre la version grecque et la version syriaque, l’ouvrage analyse minutieusement les concepts véhiculés par la catéchèse de l’apôtre et par la liturgie : le ministre, le serviteur, l’apôtre, le sceau (rušmā en syriaque et sphragis en grec), le signe de la Croix, l’huile, la source, l’habitation divine, la puissance, la formule trinitaire, le corps et le sang, la bénédiction eucharistique, l’invocation, la formule de communion... Il propose une datation des différentes strates de rédaction de cet apocryphe et met en évidence son importance historique dans l’évolution de la théologie de l’Esprit-Saint.

Un ouvrage détaillé dans les analyses et rigoureux dans sa synthèse, d’un apport essentiel pour l’histoire de la liturgie et l’histoire du christianisme primitif dans ses pratiques et son développement théologique.

Le père Jiphy Francis Mekkattukulam, prêtre de l’archidiocèse syro-malabare de Trichur au Kérala (Inde) où il est né et où vit sa famille, a fait ses études supérieures à Paris et soutenu sa thèse conjointement à la Sorbonne et à l’Institut catholique. Il est aujourd’hui curé de la paroisse de Valakkavu et professeur au grand Séminaire Marymatha Trichur.

ISBN 10 : 2705340230

ISBN 13 : 9782705340230

Collection :

Cahiers d'études syriaquesPages : 860

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

Actes de l’apôtre Judas Thomas,

christianisme syrien ,

pratiques liturgiques,

don du « sceau »,

théologie

Étude ethnophilologique et édition des Ordres des prières de 1870-1871

Auteur(s) : NAHON Peter

Prix (TTC) : 17 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2018

/

En savoir plus... /

On propose ici l’édition introduite et annotée d’un des seuls manuscrits modernes à caractère religieux émanant du judaïsme méridional français : les « Ordres des prières, et usages pour les חַזָנִים pour tout le courant de l’année ». Composé en français entre 1870 et 1871, ce texte singulier, qui est plus qu’un simple code de prescriptions liturgiques, a servi pendant plus d’un siècle comme guide du bon usage du vieux rite sephardi, dit portugais, de Gascogne, jusqu’à ce que son unique manuscrit soit malencontreusement détruit il y a une dizaine d’années. Établie d’après le seul témoin restant, à savoir, une photocopie « miraculeusement » conservée du document original aujourd’hui perdu, l’édition du texte, précédée de son introduction philologique et linguistique et richement parée de notes, fait la part belle aux comparaisons avec des textes analogues relevant du genre du Seder ḥazanut, notamment d’Amsterdam ; elle comporte une dimension ethnographique en ce que l’étude en est faite avec référence contrastive permanente aux usages transmis oralement jusqu’aujourd’hui et recueillis par nous à Bordeaux.

Peter Nahon, né en 1994, est archiviste paléographe (promotion 2017) et chargé de cours en linguistique romane et française à l’Université de Paris-Sorbonne. Auteur de plusieurs articles et monographies en philologie et en linguistique latines et romanes, il est également secrétaire de rédaction de la Revue des études juives. Ses recherches portent sur les rapports qu’entretiennent les religions avec les langues, tant à travers les productions textuelles que les pratiques orales.

ISBN 10 : 2705339883

ISBN 13 : 9782705339883

Collection :

VariaPages : 120

Format (mm) : 140x200

Discipline :

Religions-Littérature-Histoire des textesMots-clés :

Religion,

Judaïsme,

Liturgie,

Ethnologie,

Philologie

Auteur(s) : IBN EL-‘ARABÎ

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2018

/

En savoir plus... /

Recension de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer : cliquez içi

S’il ne fallait étudier qu’une seule oeuvre d’Ibn el-‘Arabî, ce devrait être celle-ci. Méditée encore de nos jours par les Çûfîs qui y trouvent les bases essentielles à la restauration d’une spiritualité opérante de la fin des temps, elle manifeste de manière magistrale le redressement global nécessaire à toute démarche spirituelle, quelle qu’en soit la tradition. Éminemment centrale, elle voit le jour à Mekka en décembre 1203, son auteur a quarante ans, il est à la moitié de sa vie. Il avait quitté son Andalousie natale depuis trois ans et, entouré de disciples de tous horizons, il entame une phase qui évoque celle du Prophète lorsqu’il reçut la révélation au même âge, même endroit, et commença à s’entourer de fidèles de toutes conditions. Ibn el-‘Arabî savait qu’il était le Sceau de la Sainteté muhammadienne, tout comme Muhammed fut et sera à jamais le Sceau de la Prophétie. Élevé en Islâm au rang de Cheikh Akbar, Doctor Maximus, il remplit cette fonction embrassant dans sa double autorité exotérique et ésotérique toutes les disciplines et gnoses que cette religion recèle. Son kérygme fait écho à : Inçah ‘ibêdî ! Conseille Mes serviteurs, ordre divin reçu à Almería, Fès, Mekka, Damas… Mû par cette injonction réitérée et sans appel, il écrit cette oeuvre majeure : Rûh el- Qudus fî Munâçahet en-Nefs, épître qu’il enseignera sa vie durant.

Cette édition comporte le texte arabe établi et commenté sur la base de cinq manuscrits, une traduction française inédite et annotée, précédée d’un préliminaire intitulé De l’Ami à l’Âme, destiné à ancrer cette oeuvre ici et maintenant.

Après des études en chimie, Sakhr Benhassine se tourne vers les études religieuses. Chercheur depuis plus de trente ans, il étudie la religion sous ses diverses formes, en particulier l’Islâm auprès d’éminents maîtres au Maghreb et au Machreq. Partisan d’une refonte de l’entendement du religieux et de l’esprit philosophique, il est l’auteur d’un grand ouvrage de fond intitulé Fahm aç-Çalât, mais aussi de nombreux essais, traductions et articles.

ISBN 10 : 2705339029

ISBN 13 : 9782705339029

Traduction : Sakhr Benhassine

Collection :

VariaPages : 710

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

Islam

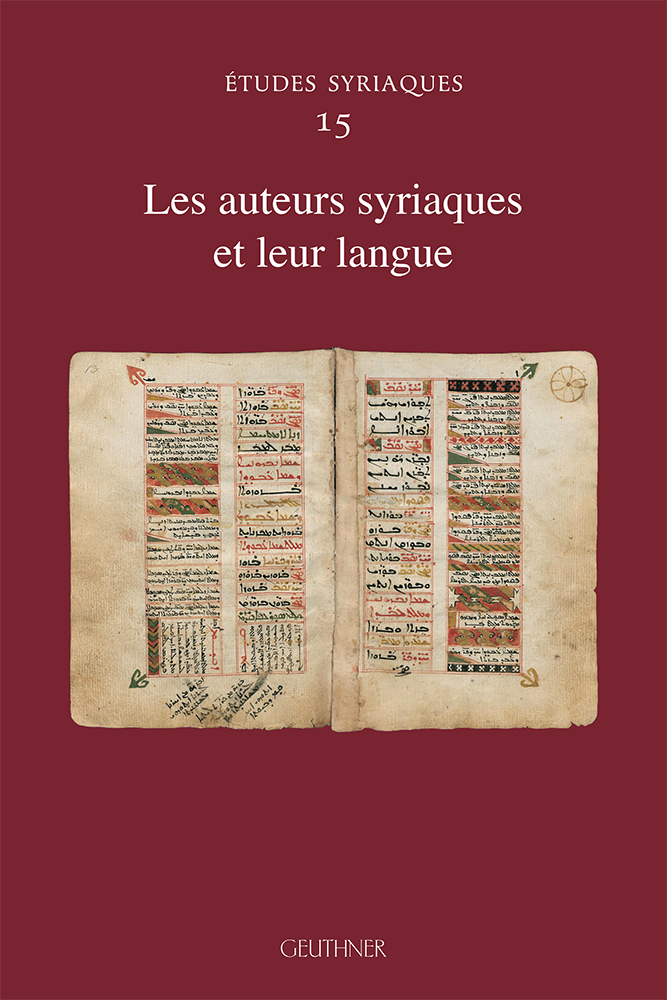

Les auteurs syriaques et leur langue

Auteur(s) : Collectif, FARINA Margherita

Collection : Études syriaques

Prix (TTC) : 45 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2018

/

En savoir plus... /

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est lesyriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde…).

La langue et l’écriture syriaques constituent les marques identitaires les plus fortes, par lesquelles ces diverses communautés se définissent et autour desquelles elles se rassemblent. En même temps, la façon dont la langue syriaque est perçue et traitée au fil du temps et chez les différents auteurs est complexe et variable et nécessite une réflexion. Si certains la décrivent comme « la langue du Paradis », en l’identifiant avec la langue du premier homme, d’autres en soulignent le lien avec le grec, qui était dans l’Antiquité classique et tardive la langue de la culture et du savoir scientifique. C’est sur le modèle de la grammaire, de la rhétorique et de la logique grecques que se fondent les premières œuvres linguistiques syriaques, entre vie et viiie siècle, et l’influence de ce premier modèle perdura jusqu’au xiiie siècle.

De fait, l’influence grecque en syriaque dépasse les limites de l’imitation littéraire et concerne à la fois l’orthographe et la structure du lexique et de la syntaxe. Elle se révèle même dans la perception que certains auteurs syriaques avaient de leur langue. Nous avons là un domaine de recherche relativement récent, où l’épigraphie et les études sur le contact linguistique nous offrent des perspectives tout à fait stimulantes.

Avec la conquête islamique, les populations de langue syriaque sont confrontées aussi à la diffusion officielle de la langue arabe. Cette rencontre influe aussi sur la conception par les auteurs syriaques de la grammaire et, à partir du xie siècle, plusieurs d’entre eux s’inspirent de la théorie linguistique arabe pour structurer leurs traités, tandis que d’autres organisent la résistance. Si, dans le domaine de la syntaxe, l’arabe propose une approche et des catégories qui ont finalement été, au moins partiellement, assimilées par le syriaque, sur d’autres questions fondamentales le syriaque garda plus solidement son identité. Il suffit de rappeler qu’aucun des plus grands grammairiens syriaques du Moyen Âge n’utilise la notion de la racine trilitère dans la description de la conjugaison verbale, ni celle de la dérivation nominale ou verbale.

En dépit de l’importance du sujet pour l’appréhension de la culture syriaque, les études consacrées à l’histoire des sciences du langage sont relativement peu nombreuses. Ce volume se présente comme une première invitation à une approche interdisciplinaire de ce thème majeur, rassemblant les contributions de spécialistes de théorie grammaticale, de rhétorique, de logique, mais aussi de littérature, de linguistique comparée etc.

ISBN 10 : 2705340094

ISBN 13 : 9782705340094

Collection :

Études syriaquesPages : 264

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

langue syriaque,

théorie grammaticale,

rhétorique,

logique,

littérature,

linguistique comparée

Auteur(s) : GALLEY Micheline

Prix (TTC) : 19 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2017

/

En savoir plus... /

« La Méditerranée, disait Fernand Braudel, c’est un mouvement continu de biens culturels les plus divers, de langages, de techniques, d’idées, de sentiments, d’art de vivre. »

D’une rive à l’autre, les contes véhiculés par la tradition orale témoignent de ces contacts et échanges qui, de tous temps, n’ont cessé de s’exercer. Les contes présentés ici ont été recueillis à Alger de 1962 à 1966. à la manière du conte, ils traitent, entre autres thèmes, du mariage : choix du conjoint, conséquences de l’exogamie, refus de l’inceste, relations au sein de la famille. Mais l’apport crucial de ce petit corpus est aussi – fait rare dans les contes maghrébins – la présence de récits qui s’apparentent étroitement à la mythologie grecque. C’est ainsi, par exemple, que « Le sultan qui ne voulait pas d’enfant » se comporte exactement comme Cronos et que, à l’image d’Atalante, Hadjira succombera à la curiosité qu’éveille en elle la vue des pommes.

Autre domaine en Méditerranée où, d’est en ouest, les influences ont toujours été fécondes : l’art du verre. La récitation des contes s’est souvent appuyée en Tunisie sur de petites peintures sur verre dont on trouvera ici quelques exemples. Elles s’inspirent de récits à caractère épique (portraits équestres de héros, combats singuliers), de croyances (le mauvais œil) ; elle peuvent être de véritables narrations en images (par ex. l’Arche de Noé en couverture). Elles reflètent la diversité d’un art populaire d’une grande richesse.

ISBN 10 : 2705339760

ISBN 13 : 9782705339760

Collection :

VariaPages : 112

Format (mm) : 210x210

Illustrations : oui

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

Algérie,

conte,

mythologie,

Méditerranée,

relations sociales et thèmes facétieux

Le Nouveau Testament en syriaque

Auteur(s) : Collectif, HAELEWYCK Jean-Claude

Collection : Études syriaques

Prix (TTC) : 45 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2017

/

En savoir plus... /

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est lesyriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde…).

Le Nouveau Testament a été traduit du grec en syriaque dès le IIe siècle puis à de multiples reprises. La tradition syriaque, qui a notamment transmis l’un des plus anciens témoins du texte, offre un intérêt majeur pour l’étude de l’histoire du texte grec du Nouveau Testament et de ses principales recensions (texte occidental, texte alexandrin et texte byzantin). La tradition syriaque a transmis le Nouveau Testament sous des formes variées. Tatien, au deuxième siècle, a réuni les quatre Évangiles en une seule narration continue : le Diatessaron, utilisé comme texte standard jusqu’au Ve siècle. En parallèle, au moins deux formes dites « vieilles syriaques » ont circulé : la Sinaïtique et la Curetonienne (des vestiges d’une possible troisième forme viennent d’être découverts). Quels sont les rapports chronologiques et littéraires entre ces versions et le Diatessaron ? La Peshitta est le texte reçu par toutes les Églises syriaques. De quand date-t-elle ? Quels sont les principes qui ont conduit à sa réalisation ? Pourquoi a-t-elle été l’objet de révisions ultérieures, en particulier par Philoxène de Mabboug et Thomas de Ḥarqel ? La question du canon, à savoir un ensemble de livres considérés comme normatifs, est donc centrale. Sur ce point la tradition syriaque occupe une position assez originale : les petites Épîtres catholiques et l’Apocalypse ne sont pas unanimement reconnues comme faisant autorité. Pourquoi ce rejet et pourquoi ces livres ont-ils fini par être reçus par certaines Églises syriaques ? Le texte biblique n’est jamais transmis de manière brute. Dans les manuscrits, il peut être divisé en péricopes, être accompagné de notes (« massore ») ou d’illustrations. Tout cela forme le paratexte. Quelles sont les caractéristiques propres des différentes écoles syriaques ?

La tradition indirecte doit aussi être prise en compte. Le texte biblique a été utilisé dans la liturgie. Où en est l’étude des lectionnaires ? Les pères de l’Église syriaque ont cité le texte du Nouveau Testament : ces citations concordent-elles avec les formes textuelles transmises en tradition directe ?

Qu’en est-il enfin des éditions modernes ? Peut-on identifier les manuscrits qui ont servi à la réalisation de la première édition imprimée en 1555 ? Quels en furent les commanditaires et les objectifs ? Comment caractériser les éditions qui ont suivi, en particulier aux XVIe et XVIIe siècles ?

Quelles sont les richesses et les déficiences des éditions actuelles ? C’est à toutes ces questions que le volume veut répondre.

ISBN 10 : 2705339838

ISBN 13 : 9782705339838

Collection :

Études syriaquesPages : 356

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

Nouveau Testament,

tradition syriaque,

église syriaque,

théologie,

épîtres catholiques

L’invention du temple au Moyen-Orient ancien

Auteur(s) : CHANTEAU Julien

Prix (TTC) : 33 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2017

/

En savoir plus... /

Deus ex machina…

C’est au moyen d’un dispositif mécanique caché que surgissaient les dieux dans le théâtre grec. Une astuce dramatique qu’Aristophane raillait pour sa facilité, mais que les sciences des religions auraient tout intérêt à examiner de près. Pour le chercheur, l’analyse de la naissance des divinités dans le champ religieux consiste en effet à repérer, dans les sources achéologiques, l’entrée en scène d’une invention simple et révolutionnaire : le temple, véritable « machine à fabriquer du sacré » dont la structure, curieuse coïncidence, apparaît au Moyen-Orient au moment crucial du passage de la Préhistoire à l’Histoire.

Aussi est-il généralement admis que c’est la naissance des sociétés complexes qui a constitué le transformateur sacral donnant naissance aux premières religions polythéistes de l’Antiquité, dont les foisonnants panthéons sont le plus souvent conçus comme le reflet idéologique d’une organisation sociale de plus en plus diversifiée et hiérarchisée. Mais ne serait-on pas fondé à réexaminer ce schéma issu de l’anthropologie évolutionniste des religions pour lui adjoindre une autre thèse suivant laquelle le temple, par la manière inédite d’organiser le dialogue avec la surnature qu’il opère, serait tout autant un transformateur politique, avec pour horizon la naissance de l’état ?

S’appuyant sur l’étude des vestiges des plus anciens monuments religieux du Moyen-Orient et combinant des approches disciplinaires aussi variées que l’archéologie, l’anthropologie, la sémiologie et la médiologie, le présent ouvrage constitue une enquête sur les modalités concrètes d’apparition de ce monument-message singulier qu’est le temple et sur l’émergence des premières sacralités divines.

ISBN 10 : 2705339807

ISBN 13 : 9782705339807

Collection :

VariaPages : 246

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

Divin,

Antiquité,

Moyen-Orient,

Préhistoire,

Histoire,

Archéologie,

Anthropologie,

Sémiologie,

Médiologie

Auteur(s) : SOBAKIN Raymond

Collection : Orients sémitiques

Prix (TTC) : 29 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2017

/

En savoir plus... /

Il est des expressions bibliques qui ont peu ou pas retenu l’attention des exégètes, non pas qu’elles soient mineures, mais elles n’appartiennent que secondairement – souvent comme qualificatifs – aux grands thèmes qui structurent les principales articulations rédactionnelles de la Bible.

Parmi ces expression, l’homme de Dieu, revient de manière récurrente non seulement dans la Torah mais aussi dans les livres historiques et surtout prophétiques, désignant non seulement diverses catégories de personnes, des prophètes (Élie, Élisée) comme des non prophètes (David), mais aussi des individus qui ont assumé chacun plusieurs types de fonctions (Moïse, David). C’est dire que l’expression est polysémique et ne saurait être réduite à un seul concept comme prophète. Le fondement réel de l’essence de l’homme de Dieu c’est le choix dont il fait l’objet de la part de YHWH, son appartenance à lui et son rapport étroit avec lui. De là découlent toutes les autres charges et charismes, dont l’exercice dépend des contextes dans lesquels l’homme de Dieu assume sa mission. Il n’est donc pas nécessairement thaumaturge ni prophète. En définitive, la quintessence de l’expression " l'homme de Dieu " réside dans sa teneur philologico-sémantique qui suggère la hiérarchie entre relation avec YHWH et thaumaturgie.

ISBN 10 : 2705339708

ISBN 13 : 9782705339708

Collection :

Orients sémitiquesPages : 190

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

expressions bibliques,

Torah,

thaumaturgie,

sémantique

Les controverses religieuses en syriaque

Auteur(s) : Collectif, RUANI Flavia

Collection : Études syriaques

Prix (TTC) : 45 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2016

/

En savoir plus... /

Le christianisme syriaque s’est construit au fil du temps au contact des principales religions de l’Asie occidentale où il évolua. Les controverses avec le judaïsme, le manichéisme, le zoroastrisme et l’islam ont profondément marqué son identité et reflètent le regard que les communautés syriaques ont porté sur les autres, les percevant comme adversaires du présent ou du passé, selon les époques et les régions. Mais la controverse est aussi au cœur de l’histoire interne des chrétientés syriaques : des discours antagonistes s’y sont développés, menant à la scission en courants qui se considéraient mutuellement comme déviants. Le cas le plus célèbre est la controverse qui opposa syro-orthodoxes et syro-orientaux, mais la littérature syriaque révèle de nombreuses autres variantes chrétiennes encore largement méconnues de ces Églises.

L’étude des controverses religieuses en monde syriaque ne relève pas seulement de la dimension proprement dogmatique et théologique, mais ouvre aussi une fenêtre unique sur l’histoire sociale et culturelle des communautés syriaques. Les controverses ont un impact institutionnel, avec la constitution d’Églises séparées ; elles ont une dimension politique, émanant de communautés minoritaires, non-impériales, à Byzance comme dans l’empire perse, puis dans le monde islamique et dans les États latins. Elles possèdent enfin une épaisseur littéraire et apologétique : défiant le cloisonnement des genres, la controverse se retrouve à tous les niveaux d’expression de la vie communautaire, incluant traités polémiques, chroniques, textes apocryphes, livres liturgiques, vies de saints et actes de martyrs, et elle a ses propres codes rhétoriques et stylistiques.

Ce volume collectif offre une vue d’ensemble à jour, inexistante par ailleurs, des controverses religieuses en syriaque, depuis les premiers siècles (IIIe-IVe s.) jusqu’au Moyen Âge (XIVe s.). Il privilégie les analyses de controverses particulières, selon une approche à la fois historique, littéraire et philologique. Les auteurs étudient la part de l’écriture dans la controverse et réfléchissent à la relation entre littérature et réalité, discours de vérité et faits historiques, en dégageant autant que possible les controverses réelles des controverses imaginées et en retraçant la réalité historique des rapports interreligieux décrits par les sources. Dans ce panorama, on voit finalement comment chaque controverse, individuelle en apparence, s’articule en fait avec une ou plusieurs autres ; comment les stratégies polémiques passent d’une cible à l’autre – les adversaires se mélangent et on accuse l’un pour viser l’autre – ; comment les accusations naissent, disparaissent, puis refont surface pour servir les propos de nouvelles controverses.

Cet ouvrage de synthèse cherche à saisir les spécificités syriaques de la controverse par rapport à d’autres traditions, tout en en relevant les emprunts et les legs, et s’adresse donc aussi bien aux syriacisants qu’aux historiens des religions de l’Asie occidentale et plus généralement à tous ceux qui s’intéressent aux débats interreligieux.

ISBN 10 : 2705339616

ISBN 13 : 9782705339616

Collection :

Études syriaquesPages : 454

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

études syriaques,

interreligieux,

controverses,

polémiques,

apologétique,

asie occidentale

sous la direction de Sabine Mohasseb Saliba

Auteur(s) : Collectif

Prix (TTC) : 38 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2016

/

En savoir plus... /

Comment les chrétiens et les juifs firent-ils usage du waqf, cette institution juridique relative aux fondations pieuses du monde musulman,

d’autant que des restrictions législatives entouraient certains bénéficiaires de leurs fondations ? Revenons à cet égard à la définition même de cette institution emblématique du monde musulman et qui fut également adoptée par les chrétiens et les juifs vivant en terre d’islam dès le Moyen Âge.

Si les waqfs ou ḥabūs désignent communément ces fondations charitables et familiales, le terme waqf signifie plus précisément l’acte juridique par lequel un individu constitue une fondation pieuse, à partir d’une propriété bâtie ou agricole, pour soutenir des établissements charitables – religieux ou publics –, et/ou pour garantir la sécurité à des membres de sa famille. Or les chrétiens et les juifs avaient le droit d’établir des waqfs familiaux ainsi que des waqfs charitables au profit des pauvres de leur communauté mais pas d’en établir au profit de leurs lieux de culte et de leur clergé. Cette restriction n’empêchera cependant pas la fondation de nombreux waqfs au profit des lieux de culte et du clergé. C’est ce que nous révèlent notamment les diverses contributions de cet ouvrage qui réunit les actes du premier colloque international portant sur les waqfs des chrétiens et des juifs. Des contributions qui s’interrogent de même sur l’assimilation progressive de l’institution par ces communautés, une question d’autant importante que d’anciennes traditions et institutions juives et chrétiennes, relatives aux fondations pieuses, continuèrent à être adoptées parallèlement au waqf. Couvrant tout le pourtour méditerranéen, ces contributions s’étendent du Moyen Âge à l’époque contemporaine, mettant ainsi à jour la genèse, la consolidation, puis le devenir de cette institution chez les dhimmīs.

ISBN 10 : 2705339623

ISBN 13 : 9782705339623

Collection :

CollectifPages : 348

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

Islam,

Moyen Âge. chrétiens,

juifs,

monde musulman,

fondation pieuse,

religieux

Volume 1 : Approche historique, littéraire et théologique

Auteur(s) : AKHRASS Roger, MICHEL LE GRAND

Prix (TTC) : 50 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2015

/

En savoir plus... /

Vers l’an 1180, Michel le Grand, patriarche d’Antioche des Syriens (1166-1199), écrit aux Coptes d’Égypte, sur leur demande, deux livres sur la confession des péchés afin d’arbitrer le conflit qui opposa Ibn al-Qunbar, prêtre copte promoteur de la confession privée, au patriarche copte Marc III (1166- 1189) et aux évêques de la Basse-Égypte, partisans, eux, de la traditionnelle confession sur l’encensoir. Le premier des deux livres du patriarche d’Antioche est une réfutation des erreurs d’Ibn al-Qunbar, le second, une apologie de la confession privée des péchés, adressée aux évêques et au peuple coptes. Des indices externes et internes examinés par R.-Y. Akhrass l’amènent à considérer le « Livre des [33] chapitres » comme la seconde des deux œuvres de Michel le Grand et ce contrairement à l’avis répandu qui l’attribuait à un auteur copte anonyme.

L’analyse théologique du livre révèle une approche originale de la confession des péchés, par rapport à la tradition syriaque antérieure. Michel le Grand présente la confession des péchés comme une actualisation du baptême vécue dans la relation d’un disciple à un maître, dans le sillage de la direction spirituelle pratiquée dans la tradition monastique orientale. Par ailleurs, la confession récapitule en elle les instruments du salut définis par la tradition chrétienne : humilité, obéissance, pauvreté en esprit, conversion à l’état d’enfance, demande de conseil etc. Outre ces thématiques, le LC33 comme beaucoup d’écrits arabes chrétiens, consacre son premier chapitre à la Trinité et le deuxième à l’économie rédemptrice du Christ.

D’origine libanaise Roger-Youssef Akhrass appartient à la communauté du monastère Saint Éphrem, Maarat Saydnaya en Syrie. Prêtre de l’Église syriaque orthodoxe d’Antioche, il y a enseigné la théologie. À l’université du Saint-Esprit de Kaslik, au Liban, il s’intéresse à l’apôtre Pierre et Antioche dans les écrits de Sévère le Grand. Le présent ouvrage est l’aboutissement d’un travail doctoral en Patristique à l’Institut Catholique de Paris.

ISBN 13 : 9782705339258

Collection :

VariaTome : 1

Pages : 444

Format (mm) : 158x240

Poids : 550g

Illustrations : Reproductions N&B d'extraits de manuscrits

Discipline :

Religions-Mythologies

Volume 2 : Texte arabe, traduction française et index

Auteur(s) : MICHEL LE GRAND , AKHRASS Roger

Prix (TTC) : 70 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2015

/

En savoir plus... /

Vers l’an 1180, Michel le Grand, patriarche d’Antioche des Syriens (1166-1199), écrit aux Coptes d’Égypte, sur leur demande, deux livres sur la confession des péchés afin d’arbitrer le conflit qui opposa Ibn al-Qunbar, prêtre copte promoteur de la confession privée, au patriarche copte Marc III (1166- 1189) et aux évêques de la Basse-Égypte, partisans, eux, de la traditionnelle confession sur l’encensoir. Le premier des deux livres du patriarche d’Antioche est une réfutation des erreurs d’Ibn al-Qunbar, le second, une apologie de la confession privée des péchés, adressée aux évêques et au peuple coptes. Des indices externes et internes examinés par R.-Y. Akhrass l’amènent à considérer le « Livre des [33] chapitres » comme la seconde des deux œuvres de Michel le Grand et ce, contrairement à l’avis répandu qui l’attribuait à un auteur copte anonyme.

L’édition et la traduction du LC33 présentées dans ce second volume lèvent le voile sur les citations bibliques et patristiques qui, constituant près des deux tiers du livre, s’avèrent une mine de renseignements pour l’étude de l’histoire des textes et des traductions arabes des Pères de l’Église ainsi que pour les recherches sur le moyen arabe.

D’origine libanaise Roger-Youssef Akhrass appartient à la communauté du monastère Saint Éphrem, Maarat Saydnaya en Syrie. Prêtre de l’Église syriaque orthodoxe d’Antioche, il y a enseigné la théologie. À l’université du Saint-Esprit de Kaslik, au Liban, il s’intéresse à l’apôtre Pierre et Antioche dans les écrits de Sévère le Grand. Le présent ouvrage est l’aboutissement d’un travail doctoral en Patristique à l’Institut Catholique de Paris.

ISBN 13 : 9782705339265

Collection :

VariaTome : 2

Pages : 826

Format (mm) : 158x240

Poids : 1050g

Discipline :

Religions-Mythologies

édité par Pier Giorgio Borbone et Jimmy Daccache

Auteur(s) : HAYEK Ignace Antoine II, HAYEK Ignace Antoine II

Collection : Cahiers d'études syriaques

Prix (TTC) : 50 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2015

/

En savoir plus... /

In questo volume si pubblica, nella lingua in cui fu redatta, la tesi di dottorato sostenuta nel settembre 1936 a Roma presso il Pontificio Istituto Orientale dal sacerdote Antonio Hayek, futuro patriarca della Chiesa Siro-cattolica. La ricerca è dedicata alle relazioni della Chiesa Siro-giacobita, o Siro-ortodossa, con la Santa Sede, dal sinodo di Gerusalemme nel 1143, quando – dice Michele il Siro nella sua Cronaca – la Chiesa Siro-ortodossa presentò una professione di fede approvata dai Franchi, fino al 1656, anno della consacrazione di Andrea Akhidjan come primo patriarca Siro-cattolico. Si tratta di un periodo cruciale nella storia della Chiesa Siro-ortodossa; la ricerca qui pubblicata contestualizza la nascita della Chiesa Siro-cattolica fondandosi su documenti inediti al tempo della sua redazione e tuttora poco sfruttati dagli storici. Per questo motivo il lavoro, con la sua vasta appendice documentaria, conserva il proprio valore sia pure a grande distanza di tempo.

Ignazio Antonio II Hayek (nato a Aleppo, in Siria, nel 1910, il 14 settembre – morto a Sharfeh, in Libano, il 21 febbraio 2007) è stato patriarca della Chiesa Siro-cattolica dal 10 marzo 1968 al 23 luglio 1998.

***

Cet ouvrage est la publication longtemps différée dans sa langue originale de la thèse du P. Antoine Hayek, futur patriarche de l’Église syro-catholique. Il l’avait soutenue en 1936 au Pontificio Istituto Orientale à Rome. Elle est consacrée aux relations entre l’Église syro-orthodoxe, ou jacobite, et le Saint-Siège depuis le synode de Jérusalem de 1143 au cours duquel, selon Michel le Syrien, l’Église syro-orthodoxe présenta une profession de foi approuvée par les Francs, jusqu’en 1656, date de la consécration d’André Akhidjan comme premier patriarche syro-catholique. Il s’agit donc d’une période cruciale dans l’histoire de l’Église syro-orthodoxe, et l’ouvrage situe en contexte la naissance de l’Église syro-catholique et met en oeuvre une documentation inédite. Même ancien, ce texte garde donc tout son intérêt.

Ignace Antoine II Hayek (né à Alep en Syrie le 14 septembre 1910 - mort à Sharfeh au Liban le 21 février 2007) fut patriarche de l'Église syriaque catholique du 10 mars 1968 au 23 juillet 1998.

ISBN 13 : 9782705339319

Traduction : Texte en italien

Collection :

Cahiers d'études syriaquesPages : 445

Format (mm) : 158x240

Poids : 660g

Illustrations : 4 pl. couleurs, qqs photos n&b

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

Une vie ou L'humble vérité

Auteur(s) : HAMIDOVIĆ David

Prix (TTC) : 12 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2014

/

En savoir plus... /

Une femme juive au IIe siècle de notre ère au prisme de l'histoire culturelle.

ISBN 13 : 9782705338930

Collection :

VariaPages : 32

Format (mm) : 125x200

Poids : 50g

Illustrations : 1 carte + 1 fac-similé de contrat

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

bible,

leçon inaugurale,

judaïsme,

juif,

mariage,

droit,

foncier

Vie et témoignage depuis 1950

Auteur(s) : MAAMARY Robert

Prix (TTC) : 28 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2014

/

En savoir plus... /

Le début de la deuxième moitié du vingtième siècle a été un tournant dans l’histoire de l’Ordre Antonin Maronite. Après un temps de crise, vient celui du renouveau.

De nombreux changements ont eu lieu en l’espace d’un demi-siècle, suite à de grands événements : envoi des jeunes moines antonins à poursuivre leur formation et leurs études à Rome ; réunion du Concile Vatican II et ses effets sur la vie de l’Église, en général et sur la vie monastique antonine, en particulier ; drame de la guerre libanaise qui a ébranlé les fondements de la société et qui a, de même, touché la vie religieuse ; enfin, émergence de la modernité et ses répercussions sur la culture libanaise (mondialisation, matérialisme, individualisme, consumérisme…).

Toutes ces mutations ont eu leurs conséquences sur la vie et le témoignage des moines antonins maronites. On peut souligner, d’une part, un impact positif concrétisé par un renouveau missionnaire, éducatif, pastoral, liturgique et constitutionnel, suite aux recommandations du Concile Vatican II. Mais, d’autre part, une crise a émergé, suite à la guerre et à la grande vague de modernité : un nouveau style de vie monastique critiquable est apparu tant au niveau de la qualité de vie des moines, qu’à celui du vécu des vœux monastiques et de la qualité du témoignage.

Partant de cette situation, et de la présupposée mission des moines antonins qui consiste à témoigner du Christ dans la société, nous nous demandons : sommes-nous encore, dans le monde, un signe prophétique qui renvoie au Royaume de Dieu ?

ISBN 10 : 2705339128

ISBN 13 : 9782705339128

Publication : coédition: Université Antonine

Collection :

VariaPages : 300

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

Concile Vatican II,

vie religieuse,

Liban

Auteur(s) : ASSAAD Fawzia

Prix (TTC) : 32 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2013

/

En savoir plus... /

Notre histoire est aussi vieille que le vieux fleuve Nil. Une histoire faite de morts et de résurrections, à l’image d’une terre qui tous les ans se dessèche et renaît sitôt que déferle l’inondation. Mort et vie s’incarnaient dans la passion d’un dieu, Osiris. La déesse avait le pouvoir de guérir de la mort. La passion du Christ sur la croix répète le destin mythique d’Osiris ; sa descente aux Enfers répète celle du soleil dans le monde des ténèbres, du grain d’orge dans la terre, et leur retour à la vie et à la lumière.

Hatshepsout, la femme Pharaon a fait représenter sur les murs du temple de Deir-el-Bahari le récit de sa naissance divine, miraculeuse comme celle de Jésus. Elle, Fille de Ra’, Lui, Fils de Dieu, sont baptisés, dans l’eau du Nil ou du Jourdain. L’eau est Vie nouvelle donnée à la terre, donnée au soleil. Et l’inondation est déesse, tombeau et berceau de la terre. Quand elle arrive, le peuple chante Neferet iti ; la belle est venue. Là est le sens du nom de la grande épouse royale Nefertiti dont l’époux, Akhenaton, porte un nom de lumière. Akh n Itn Brillance d’Aton. Un soleil nouveau naîtra de leur mariage comme du mariage de l’eau et de la lumière.

Nos ancêtres ont inventé un auteur à ce mythe, Thot, dieu de la parole et de l’écriture. Un ibis le représente parce que son bec courbé ressemble à un croissant de lune. Il est cette petite lumière du Verbe créateur qui fait exister le soleil en l’absence de l’astre, comme un bateau qui le porterait au travers des Ténèbres vers la lumière. Thot est devenu l’Esprit Saint. Il était le Créateur des langues, don du Christ aux apôtres un jour de Pentecôte. Son livre, inconnaissable, est demeuré le secret de la déesse. Restait la quête de ce livre.

Fawzia Assaad est docteur ès-lettres en Sorbonne. Essayiste et romancière, elle enseigna la philosophie à l’université Aïn Shams du Caire, puis à Taïpeï et à Dunghaï. Par une double approche, philosophique et théologique, elle jette un nouvel éclairage féministe sur les textes. Elle est auteure de plusieurs ouvrages axés sur l’Égypte.

ISBN 13 : 9782705338770

Collection :

VariaPages : 191

Format (mm) : 160x240

Poids : 320g

Illustrations : 19 fig.

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

égypte,

christianisme,

égyptologie

L'hospitalité au cœur de la rencontre

Auteur(s) : Collectif, KERYELL Jacques (dir.)

Prix (TTC) : 36 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2013

/

En savoir plus... /

À l’heure des fondamentalismes religieux, et du retour du communautarisme, il est grand temps de faire le point sur ce que nous sommes et sur notre relation aux autres à quelque culture ou religion qu’ils appartiennent. C’est pourquoi Jacques Keryell, après une vie déjà bien longue, a cru bon de nous faire part de son expérience personnelle, et de réunir autour de lui un certain nombre de penseurs contemporains particulièrement engagés, pour nous donner des pistes de réflexion. Personne et Altérité, sont bien sûr au cœur du problème dans lequel l’Hospitalité au sens fort du terme a une place capitale, disons même irremplaçable. Favoriser et cultiver le dialogue avec le monde de la culture est donc une priorité aujourd’hui si nous voulons grandir ensemble dans la paix et l’enrichissement mutuel. Les interventions de plusieurs penseurs musulmans, libanais, tunisiens berbères et marocains et de plusieurs chrétiens sont une preuve de nos volontés mutuelles d’écoute et de dialogue. Des témoignages vécus, riches d’expérience sont aussi là, pour nous remettre dans la réalité concrète. Tous ces textes essayent, à partir de circonstances différentes, de repenser nos attitudes religieuses ou simplement humaines dans un contexte de modernité mondialisée. Au terme de ces réflexions, l’expérience de Louis Massignon, ce grand orientaliste et ce grand chrétien du XXe siècle sera là, à l’occasion, pour nous accompagner dans nos démarches mutuelles en vue de l’élaboration de sociétés fraternelles pour l’épanouissement de chacune de nos personnes.

Ont participé à cet ouvrage : Dominique Avon (France). Mohammed Al Sammak (Liban). Laurent Basanese, s. j. (Italie).Martine Devriendt, Petite sœur du Sacré Coeur (France). Hmida Ennaifer (Tunisie). Yves Floucat (France). Pierre Humblot, pradosien (France). Mohammed-Sghir Janjar (Maroc). Jacques Keryell (France). Patrick Laude (France). Michel X (…). Zied Mani ( Tunisie). Claudio Monge, o.p. (Italie). Mgr Henri Teissier (Algérie). Mgr Veglio Antonio Maria (Italie). Yasmina Picquart (France). Salem Zénia (Algérie).

ISBN 13 : 9782705338848

Publication : Co-édition Le Cerf

Collection :

CollectifPages : 298

Format (mm) : 160x240

Poids : 465g

Discipline :

Religions-Mythologies

Auteur(s) : EL-YAFI Abdallah

Prix (TTC) : 28 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2013

/

En savoir plus... /

L’islam est une évolution des mœurs et des mentalités et Mahomet est un réformateur des coutumes de la période préislamique. L’amélioration du sort de la femme, les réformes pour son émancipation et l’acquisition des droits dictées par le souci de respect et de dignité à son égard sont un axe majeur de la nouvelle religion. Écrit au début du siècle dernier, en 1925, cet ouvrage par une analyse audacieuse et bien argumentée, avance que l’islam a mis la femme et l’homme sur un même pied d’égalité dans les deux domaines civil et religieux. S’il fait preuve d’objectivité en reconnaissant que la femme souffre de certaines règles juridiques qui lui sont défavorables, l’auteur met en cause, avec courage, les doctrines rétrogrades de certains jurisconsultes musulmans. Des siècles durant, certains d’entre eux ont dénaturé, modifié, transformé, atrophié le hadīth selon leur propre interprétation. Ceci en particulier dans les domaines du voile, de la claustration,

de la polygamie et de la répudiation. Pour Abdallah el-Yafi, la législation mahométane a consacré l’égalité des deux sexes dans le domaine de l’intelligence et de la raison. Devant l’inégalité des droits entre homme et femme, en termes de succession et de témoignage, il sait nous convaincre, par la subtilité de son raisonnement, de la justesse des préceptes de l’islam.

Premier musulman libanais, docteur en droit de la Sorbonne, Abdallah El Yafi (1901-1986) a été sensible aux libertés et à la démocratie françaises. C’était un nationaliste arabe œuvrant pour l’indépendance de son pays. Pressenti par le président de la République Émile Eddé pour son instruction et sa culture, ce dernier le charge

de former le gouvernement en 1938. Il occupera ce poste par onze fois. Dès 1943, il combat le confessionnalisme politique appliqué au Liban dans la distribution des portefeuilles. Dans sa lutte pour les droits de la femme, il a fait partie d’un groupe d’intellectuels et de juristes qui ont octroyé à la femme, en 1953, le droit de voter et d’être éligible au Parlement.

ISBN 13 : 9782705338855

Collection :

VariaPages : 175

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

droit,

femme,

islam,

anthropologie

Rapport à la violence et sa légitimité dans le judaïsme ancien

Auteur(s) : ENCEL Stéphane

Collection : Orients sémitiques

Prix (TTC) : 32 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2013

/

En savoir plus... /

Le monothéisme conduirait-il ontologiquement à la violence ? Serait-ce le zèle pour Dieu qui porterait potentialité de tuer en son nom ? Le judaïsme se confronta très tôt à cette question d’une formidable complexité : peut-on, et à quelles occasions, contrevenir au sixième commandement et porter atteinte à son prochain ? Moïse et Pinhas, Jérémie et les Maccabées, les zélotes, Yohannan ben Zakkaï e Jésus ont respectivement à estimer la situation de leur temps et à délimiter des espaces de violence contenue, interdite ou au contraire impérative. L’enjeu est considérable, puisque la légitimité d’une telle violence est originée à la source de la justice divine, et du nécessaire combat pour sa défense ; à travers toute l'histoire du judaïsme ancien, c’est l’une des controverses majeure et existentielle, clivant différentes interprétations internes des textes sacrés, qui, toutes, se positionnent vis-à-vis d’un contexte externe : religieux, politique ou géopolitique. Une logique générale se dégage-t-elle de cette fresque millénaire ? La violence comme son refus sont tous deux des choix, et les hommes souhaitent chaque fois créer les conditions de l’avènement du royaume de Dieu et de la paix universelle. Ultimement, c’est le libre arbitre du croyant qui est ainsi sollicité.

Stéphane Encel est docteur en histoire des religions (Paris IV), spécialiste du judaïsme ancien. Il poursuit ses recherches sur la période du second Temple. Il est professeur de culture générale et d’interculturalités religieuses à l’ESG Management School.

ISBN 13 : 9782705338725

Collection :

Orients sémitiquesPages : 320

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

préface de Georges Corm

Auteur(s) : HAFEZ Ziad

Prix (TTC) : 34 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2012

/

En savoir plus... /

Dans un passionnant itinéraire dans la littérature critique d’ouvrages contemporains sur l’Islam écrits par des auteurs arabes, totalement délaissés par l’islamologie européenne et américaine, Ziad Hafez a le double mérite d’expliquer les raisons de cet oubli majeur et de nous brosser un tableau détaillé de l’œuvre souvent considérable de ces auteurs méconnus. Il contextualise, par ailleurs, de façon très précise cette pensée critique, en la replaçant dans la longue tradition intellectuelle d’exégèses critiques, d’interrogations théologiques, philosophiques et politiques que la révélation coranique a suscitée dès son apparition. (Georges Corm)

Économiste, spécialiste du développement des sociétés arabes, Ziad Hafez a exercé son métier dans le secteur privé et au sein d’organisations internationales. Auteur de plusieurs études et analyses, il enseigne à l’Université Américaine de Beyrouth. Secrétaire Général du Forum Nationaliste Arabe, il est également le directeur d’édition, depuis sa fondation en 2007, d’une revue trimestrielle Contemporary Arab Affairs, publiée à Londres sous l’égide du Centre d’Études de l’Unité Arabe.

ISBN 10 : 2705338616

ISBN 13 : 9782705338619

Collection :

VariaPages : 390

Format (mm) : 160x240

Poids : 640g

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

Islam,

exégèse,

al-Afghani,

nahda,

Taha,

Shahrour,

al-Qumni

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail