La religion populaire des chrétiens de tradition syriaque

Collection : Études syriaques

Parution : 2024

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341312

ISBN 13 : 9782705341312

Pages : 450

Format (mm) : 160x240

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le

point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques,

celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le

syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-

chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

Les sources syriaques qui nous sont parvenues émanent dans leur grande majorité des élites ecclésiastiques et savantes. Il était donc naturel que les études syriaques se focalisent d’abord sur les doctrines et les pratiques normatives promues par ces auteurs. Au sein de ce champ d’étude, une autre veine historiographique s’est concentrée sur la magie et les sciences occultes. L’adjectif « populaire », entendu dans ces deux acceptions de « répandu » et de « relatif au peuple », est appliqué ici à la notion de religion afin de proposer un autre angle de vision : à travers des textes mais aussi des fresques, des graffitis et des objets magiques, les auteurs mettent en lumière la religion d’un monde mal connu, celui des chrétiens ordinaires de tradition syriaque. Des acteurs tels que les femmes et les paysans, souvent illettrés et donc exclus de la culture ecclésiastique savante et, de ce fait, en grande partie négligés par les chercheurs contemporains, parviennent pourtant à prendre corps au fil des chapitres de ce volume. Les différents contributeurs démontrent qu’« illettré » ne signifiait pas « ignorant » et que « populaire » ne rimait pas nécessairement avec « subversif ». Un autre rapport à l’écrit, à la piété et aux pouvoirs surnaturels émerge plutôt de l’examen des sources, souvent inédites ou sous-exploitées. Enfin, des rituels parfois en marge de la liturgie des Églises institutionnelles sont étudiés ici comme certains rites funéraires, des pratiques magiques et différents aspects du culte des saints.

La multiplicité des approches et des sources convoquées offrira aux syriacisants mais aussi aux historiens et aux folkloristes spécialistes d’autres domaines une première exploration de la religion chrétienne telle qu’elle était vécue au Proche-Orient, de l’Antiquité tardive à la période ottomane. La bibliographie chrono-thématique qui clôt le volume leur permettra de s’orienter dans ces champs encore nouveaux pour les études syriaques.

Discipline : Religions

Mots-clés : études syriaques , magie, sciences occultes, religion, Proche-Orient, christiannisme

L’hymnodie syriaque de l’église maronite selon la tradition de l’Ordre antonin maronite

Le legs du Père Maroun MradAuteur(s) : CHÉDID Youssef

Parution : 2021

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340797

ISBN 13 : 9782705340797

Publication : Co-édition les éditions de l'univers

Pages : 392

Format (mm) : 160x240

Le chant de langue syriaque est une partie essentielle de la tradition de l’Église maronite qui la lie à ses racines syriaques et qui maintient son ancrage dans le milieu sémitique du début du christianisme. Ce chant se tient au cœur de ses prières, centre de sa vie liturgique et expression de son identité. Le répertoire étudié est l’ensemble des hymnes liturgiques de langue syriaque chantées à l’office monastique selon la tradition de l’Ordre Antonin Maronite. La version interprétée par le principal détenteur de cette tradition au xxe siècle, le père Maroun Mrad (1913-2008), devenue une référence, a été pérennisée par le père Ivar Schmutz-Schwaller dans son enregistrement de 1972. Ce livre commence par la contextualisation historique, littéraire et liturgique de ce répertoire. Il se poursuit par la transcription et l’analyse musicales, selon la méthodologie du diagramme d’analyse mélodique, des 170 hymnes enregistrés. Cette recherche débouche sur une approche typologique mélodique multifactorielle de ces mélodies selon des critères immanents. La polarité modale est au centre de cette typologie : c’est le rapport entre les deux degrés cruciaux que sont la finale et la teneur modales pour chaque hymne, aux côtés du genre (ou type de structuration intervallique) des échelles modales.

Le père Youssef Chédid, moine antonin maronite, a reçu une double formation théologico-liturgique et musicologique. Après des études de philosophie et de théologie à l’Université Saint Thomas d’Aquin (Rome), il a poursuivi une spécialisation en Sciences Ecclésiales Orientales à l’Institut Pontifical Oriental de Rome – section Liturgie. Cela lui a permis d’étudier l’influence réciproque des chants hébraïques et des chants hellénophones sur l’hymnodie syriaque au cours de l’Antiquité et du haut Moyen Âge. Pour ce qui est de son parcours musicologique, et faisant suite à ses études de musicologie à l’Université Antonine au Liban, il a entrepris des études doctorales à l’Université Paris-Sorbonne, couronnées par la soutenance, en 2015, d’une thèse sur les hymnes syriaques de l’Église maronite.

Préambule du Père Général Abbé Maroun Abou Jaoudé

Avant-propos du Père Recteur Michel Jalakh

Préface de François Picard

Postface de Nidaa Abou Mrad

Discipline : Musicologie

Mots-clés : chant, Eglise Maronite, syriaques, christianisme, musique

Nuit de pleine lune sur Amurru

Mélanges offerts à Leila BadreAuteur(s) : Collectif, BRIQUEL CHATONNET F., CAPET Emmanuelle, GUBEL Eric, ROCHE-HAWLEY Carole

Parution : 2019

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340278

ISBN 13 : 9782705340278

Pages : 446

Format (mm) : 160x240

Études d’archéologie, d’épigraphie et d’histoire proche-orientales et méditerranéennes

Contributions de

Julien Aliquot, Nagib Badre, Marie-Françoise Besnier, Dominique Beyer, Jean-Luc Biscop,

Pierre Bordreuil, Vanessa Boschloos, Françoise Briquel Chatonnet,

Emmanuelle Capet, Annie Caubet, Mhamed H. Fantar, Hermann Genz, Nicolas Grimal,

Eric Gubel, Haytham Hasan, Robert Hawley, Linda Herveux, Jean-Louis Huot, Eva Ishaq,

Martha Sharp Joukowsky, Reinhard Jung, Vassos Karageorghis, Kay Kohlmeyer, Jacques Lagarce,

Nour Majdalany, Michel Al-Maqdissi, Jean-Claude Margueron, Valérie Matoïan,

Stefania Mazzoni, Patrick Maxime Michel, Nadine Panayot Haroun,

Tatiana Pedrazzi, Carole Roche-Hawley, Jacques Seigne, Samir Tabet,

Jean-Paul Thalmann, Anita van der Kloet-de Kock van Leeuwen,

Jean‑Baptiste Yon, Marguerite Yon

Voir tous les collectifs Geuthner

Discipline : Histoire-Littérature

Mots-clés : archéologie, épigraphie, histoire proche-orientales et méditerranéennes, Leila Badre

Le don du sceau dans les Actes syriaques et grecs de Judas Thomas

Le plus antique témoignage sur l’initiation chrétienne : « Onction – Baptême – Eucharistie »Collection : Cahiers d'études syriaques

Auteur(s) : MEKKATTUKULAM Jiphy Francis

Parution : 2019

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340230

ISBN 13 : 9782705340230

Pages : 860

Format (mm) : 160x240

L’une des plus anciennes œuvres chrétiennes apocryphes, les Actes de l’apôtre Judas Thomas, est célèbre. Elle met en scène l’apostolat et le martyre de Thomas au pays des rois Goudnaphar et Mazdaï, alors identifié avec l’Inde. Sujet de nombreux débats historiques, elle est aussi considérée pour sa qualité littéraire et la beauté de ses hymnes et prières. Mais sa doctrine promeut la sainteté et l’ascèse en repoussant le mariage.

Comment comprendre ce christianisme syrien du début du IIIe siècle ?

L’ouvrage de Jiphy Francis Mekkattukulam renouvelle profondément la compréhension de son intérêt historique. Il montre que la structure même des Actes de Thomas, organisés en cinq récits, est le reflet de pratiques liturgiques liées au don du « sceau » que les personnages demandent à recevoir.

Il prouve que la structure liturgique est cohérente et remonte aux tout débuts de la liturgie de l’initiation chrétienne procédant en trois étapes unifiées : l’onction d’huile, le baptême dans l’eau et l’eucharistie. Les Actes de Thomas sont ainsi un véritable document historique sur les origines de l’initiation chrétienne. J. F. Mekkattukulam en offre la reconstitution du rituel, dans ses gestes et ses paroles.

Grâce à une comparaison rigoureuse entre la version grecque et la version syriaque, l’ouvrage analyse minutieusement les concepts véhiculés par la catéchèse de l’apôtre et par la liturgie : le ministre, le serviteur, l’apôtre, le sceau (rušmā en syriaque et sphragis en grec), le signe de la Croix, l’huile, la source, l’habitation divine, la puissance, la formule trinitaire, le corps et le sang, la bénédiction eucharistique, l’invocation, la formule de communion... Il propose une datation des différentes strates de rédaction de cet apocryphe et met en évidence son importance historique dans l’évolution de la théologie de l’Esprit-Saint.

Un ouvrage détaillé dans les analyses et rigoureux dans sa synthèse, d’un apport essentiel pour l’histoire de la liturgie et l’histoire du christianisme primitif dans ses pratiques et son développement théologique.

Le père Jiphy Francis Mekkattukulam, prêtre de l’archidiocèse syro-malabare de Trichur au Kérala (Inde) où il est né et où vit sa famille, a fait ses études supérieures à Paris et soutenu sa thèse conjointement à la Sorbonne et à l’Institut catholique. Il est aujourd’hui curé de la paroisse de Valakkavu et professeur au grand Séminaire Marymatha Trichur.

Discipline : Religions

Mots-clés : Actes de l’apôtre Judas Thomas, christianisme syrien , pratiques liturgiques, don du « sceau », théologie

Le Latin des Maronites

Auteur(s) : Collectif, ISSA Mireille

Parution : 2017

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339739

ISBN 13 : 9782705339739

Pages : 216

Format (mm) : 160x240

C’est, vraisemblablement, la première fois qu’on se penche sur la question du latin des maronites. L’ensemble des contributions présentes s’est attaqué à une littérature orientale dont l’originalité est, en l’espace de quelques siècles de « romanisation » que valut une formation humaniste plus ou moins rigoureuse, d’avoir été écrite en latin : latin tantôt classique, tantôt innovateur en fonction des besoins des auteurs disciples du Collège Maronite fondé à Rome en 1584, avec l’aval de Grégoire XIII. Or, si au rang de ces derniers on observe le plus souvent une vocation d’historien, il n’est pas malaisé de saisir la possibilité pour certains noms ayant atteint la notoriété d’être, probablement sans l’avoir voulu, vecteurs d’une matière anthropologique fort intéressante ou auteurs de créations linguistiques. Quant aux contributeurs du présent volume, ils se sont retrouvés dans les diverses orientations de l’histoire religieuse, de la biographie des élèves de l’illustre Collège, des témoignages littéraires, des liens qu’ont tissés les maronites avec l’Église catholique, du mode de vie des maronites du Liban des siècles passés, de l’intrigante littérature susceptible d’étancher la soif de l’Occident de l’époque pour une altérité laissée dans l’oubli depuis les croisades, de l’érudition de certains savants, voire de l’actualité d’un Liban moderne révélée par une exploration géo-historique.

Voir tous les collectifs Geuthner

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : littérature orientale, latin, maronite, Liban

Les frères Prêcheurs et le catharisme albigeois

de saint Dominique à Bernard GuiAuteur(s) : CRÉPIN Denis

Parution : 2017

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339784

ISBN 13 : 9782705339784

Pages : 230

Format (mm) : 158x240

L’Inquisition, ce tribunal ecclésiastique spécial introduit par Innocent III en 1199 pour lutter contre les hérésies, fut généralisée en 1233, par la volonté du pape Grégoire IX, afin de lutter contre les Albigeois que la croisade n’avait pas éliminés et la procédure en fut confiée aux frères Prêcheurs, c’est-à-dire aux Dominicains.

Inquisition : le mot a gardé un caractère sulfureux lié au zèle excessif des inquisiteurs. Le comportement de ces frères Prêcheurs pose question quand on sait que le fondateur de leur ordre, Dominique de Guzmán, s’était donné pour but de ramener au sein de l’Église catholique ces chrétiens égarés, non par la force, mais par une prédication et un mode de vie basés sur l’amour et la pauvreté, à l’exemple de ces Bons Hommes qu’il voulait convertir.

Cet ouvrage veut répondre à ce questionnement en s’intéressant d’abord à la création de l’Ordre des frères Prêcheurs, puis en étudiant le développement de l’Inquisition en Languedoc, en lien avec les évènements politiques, depuis sa création jusqu’à la disparition des derniers cathares. Il s’intéresse également à la vie clandestine des Bons Hommes au cours de cette période, en mettant l’accent sur l’évêché cathare d’Albi et sur la répression exercée dans l’Albigeois à la fin du XIIIe siècle.

Les hasards de l’histoire nous ont laissé des documents concernant les dépositions devant le tribunal, d’un Fils majeur de l’Église cathare d’Albi, Sicard de Figueiras, ainsi qu’un poème relatant son interrogatoire. Ces documents permettent à Denis Crépin de présenter plus concrètement la vie d’un Parfait et de s’intéresser à la doctrine cathare.

Denis Crépin, docteur vétérinaire et licencié en théologie, s’intéresse depuis de longues années au catharisme et a publié récemment un ouvrage sur son origine (Aux sources du catharisme, Genèse et développement d’un mouvement hétérodoxe, Paris, Geuthner 2014), dans lequel il démontrait le fondement endogène de ce mouvement hétérodoxe et que ce qui fut considéré comme une hérésie était à la racine une dissidence pour un christianisme épuré, et non un néo-manichéisme.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : Christianisme, Inquisition, Croisade, Cathares, XIIIe siècle, Languedoc

Mossadegh, rupture avec la noblesse de sang en Iran

Auteur(s) : VAHABI Nader

Parution : 2016

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339548

ISBN 13 : 9782705339548

Pages : 200

Format (mm) : 160x240

Que s’est-il vraiment passé au moment décisif de la révolution constitutionnelle de 1909 lorsque Mossadegh a quitté l’Iran pour reprendre ses études à Paris ? Alors qu’une résistance se crée contre le roi Mohammad Ali Shah à partir de juin 1908, pourquoi ne se mêle-t-il pas à la politique et quitte-t-il le pays ? Ce livre, dans une approche sociohistorique, tente de répondre à ces questions. En allant à Paris puis à Genève, Mossadegh a essayé d’objectiver les capitaux associés au titre de Mirzâ et de les transposer dans le domaine universitaire. Le titre académique de Docteur est un brevet de compétence en Droit qui confère à Mossadegh une forme de rayonnement politique et social. Celle-ci serait le message implicite de ce livre : une mobilité du savoir orientée vers une culture humaniste. Nader VAHABI, sociologue attaché au CADIS de l’EHESS à Paris et aux Dynamiques Rurales de l’Université de Toulouse II, titulaire d’une HDR, est spécialiste de la diaspora iranienne. Après avoir abordé dans plusieurs livres les questions de l’exil, de la migration, des récits de vie et de la socialisation, il questionne l’histoire de l’Iran contemporain. Cet ouvrage développe les problématiques abordées dans ses cours à l’INALCO - Institut national des langues et civilisations orientales.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Bibliographie-Histoire de l'orientalisme

Mots-clés : Mossadegh, Mirza, culture humaniste, Nader VAHABI, Institut national des langues et civilisations orientales.

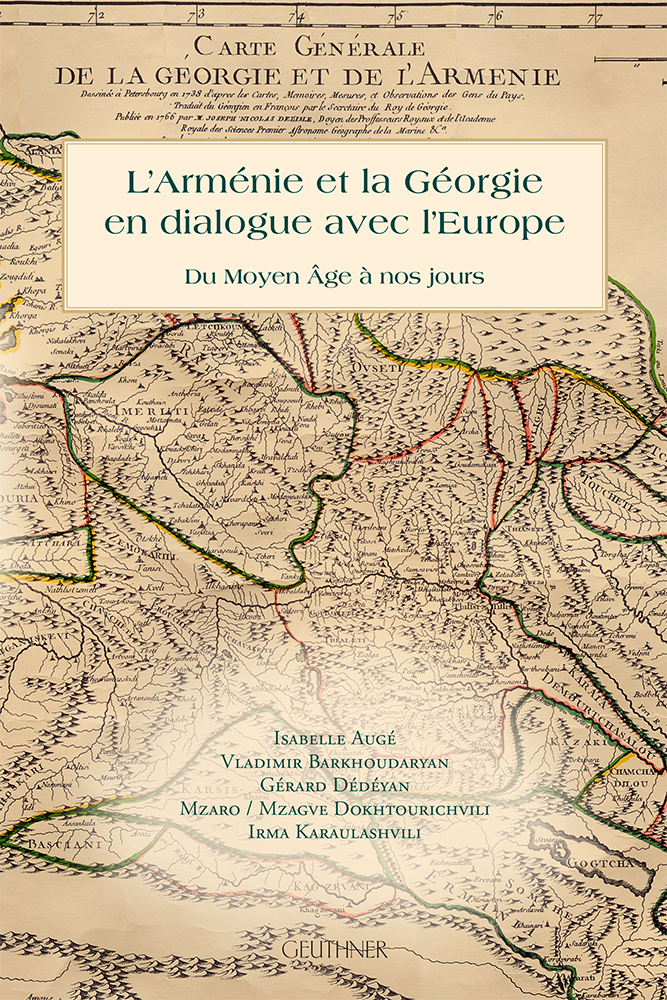

L'Arménie et la Géorgie en dialogue avec l'Europe

Du Moyen Âge à nos joursAuteur(s) : Collectif, AUGÉ Isabelle, BARKHOUDARYAN Vladimir, DOKHTOURICHVILI Mzaro / Mzagve, KARAULASHVILI Irma

Parution : 2016

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339470

ISBN 13 : 9782705339470

Pages : 532

Format (mm) : 160x240

Vieilles nations et jeunes États, indépendants depuis 1991, à la suite de l’effondrement de l’Union soviétique, l’Arménie et la Géorgie sont marquées par leur précoce conversion au christianisme, au début du ive siècle, et l’utilisation, au début du ve siècle, par chacun de ces peuples, d’un alphabet spécifique, permettant la traduction de la Bible et favorisant la naissance d’une littérature nationale – historique et hagiographique. Il s’ensuit, pour les Arméniens et les Géorgiens, une lutte multiséculaire pour la défense d’une identité chrétienne périodiquement menacée, en raison d’une périlleuse situation géopolitique au carrefour des Empires. Arc-boutées sur leurs montagnes du Caucase du Sud, ces deux chrétientés de frontière, aux références doctrinales différenciées, doivent successivement faire face, à l’ouest à l’Empire byzantin, en partie supplanté, à partir du xie siècle, par l’Empire turc seldjoukide, puis ottoman (à la fin duquel est perpétré le génocide des Arméniens), au sud-est au royaume de Perse, mazdéen, puis, chiite, avec la longue parenthèse – du viie au xviie siècle – de divers empires sunnites, les Arméniens étant placés en première ligne. Au nord, la progression des Russes dans le Caucase, à partir du xviiie siècle, est perçue plus positivement par les Arméniens – dont le royaume reconstitué en Cilicie (1073-1375), au voisinage des États croisés, n’a été relayé, après sa chute (1375), que par quelques principautés autonomes – que par les Géorgiens, qui ont pu maintenir leur indépendance jusqu’au début du xixe siècle.

Les contacts politiques et culturels avec l’Europe occidentale, pour les Arméniens, mais pour les Géorgiens également, ont contribué à façonner l’identité des uns et des autres, comme l’attestent les missions emblématiques de deux princes devenus moines : l’Arménien Het‘um/ Hayton auprès du pape Clément vii à Poitiers, au début du xive siècle ; le Géorgien Sulxan-Saba Orbeliani auprès du pape Clément XI et de Louis XIV, au début du xviiie siècle. La Russie orthodoxe, qui apparaît, au tournant du xviiie siècle, comme le seul Empire en mesure de soutenir les chrétiens du Caucase, accueille à son tour plusieurs ambassades arméniennes et géorgiennes. L’Arménie et la Géorgie – ces deux pays « cousins » –, réapparus dans le paysage politique il y a un quart de siècle, doivent pouvoir assumer pleinement leur mission historique de pont entre l’Europe et l’Asie, à l’heure où ces continents se heurtent si violemment parfois. Ayant déjà publié plusieurs livres voués spécifiquement à l’Arménie, les Éditions Geuthner sont heureuses d’accueillir un ouvrage dû à la collaboration de spécialistes reconnus, et consacré conjointement à l’Arménie et à la Géorgie, pays dans lesquels se sont formées, depuis près de trois millénaires, des identités à la fois proches et différenciées.

Voir tous les collectifs Geuthner

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : Arménie, Géorgie, Caucase, Christianisme, Russie orthodoxe

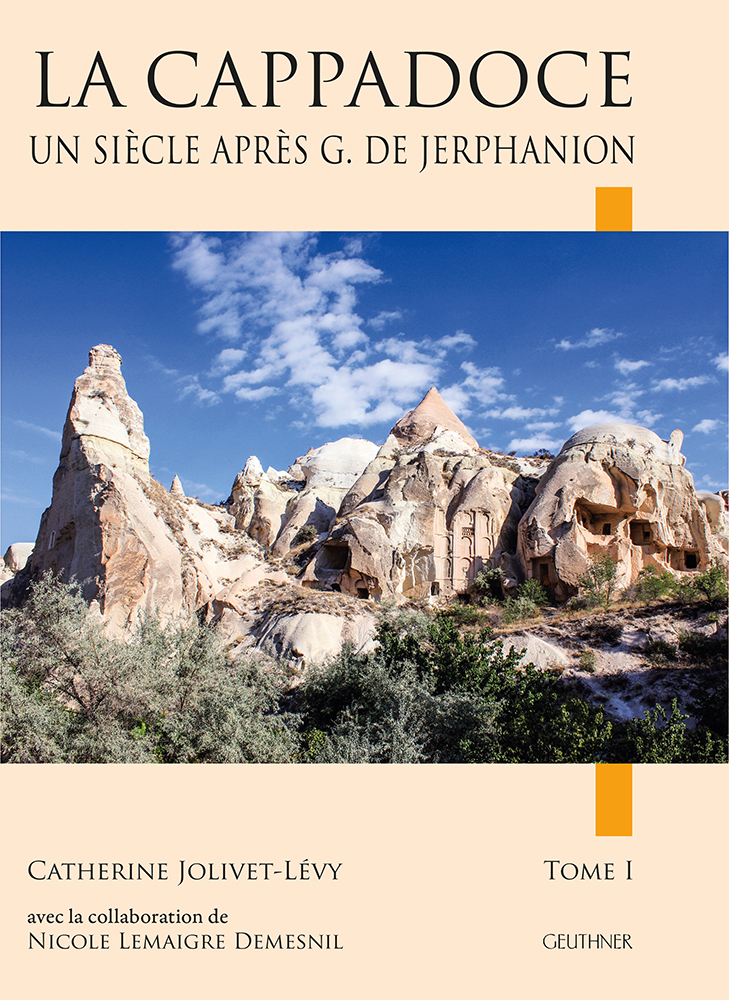

La Cappadoce un siècle après Guillaume de Jerphanion Tome 1

125 € les deux tomes, ne peuvent être vendus séparément. Inclut l'ouvrage original de Guillaume de Jerphanion au format numérique.Auteur(s) : JOLIVET-LEVY Catherine

Parution : 2015

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339302

ISBN 13 : 9782705339302

Tome : 1

Pages : 284

Format (mm) : 210x280

La Cappadoce, au centre de la Turquie, attire chaque année des visiteurs plus nombreux, fascinés par l’étrangeté des paysages modelés au l des siècles par l’érosion. Mais, outre ses beautés naturelles, la région recèle un patrimoine archéologique hors du commun, dont le caractère rupestre a assuré la conservation. Entre 1925 et 1942, le père jésuite Guillaume de Jerphanion a publié la première étude systématique sur les églises et leur décor, sous le titre Une nouvelle province de l’art byzantin. Les églises rupestres de Cappadoce. Depuis longtemps épuisé, cet ouvrage constitue toujours une référence pour les spécialistes. Les auteures de ce livre ont souhaité le rendre à nouveau accessible et en actualiser les données. Elles ont mis leurs pas dans ceux de Jerphanion, e ectuant pendant plus de vingt ans de très nombreuses missions sur le terrain pour contrôler ses descriptions et leur apporter corrections et compléments, quand cela s’avérait nécessaire. La copie numérique sur une clé USB d’Une nouvelle province de l’art byzantin permet la consultation en parallèle du texte de référence. Elles ont aussi considérablement enrichi son inventaire, en y ajoutant quelque 250 nouveaux monuments. Le volume de planches réunit une illustration abondante et largement inédite. Cet ouvrage est donc une invitation à découvrir ou redécouvrir les vestiges archéologiques d’une région insolite et encore mal connue.

Catherine Jolivet-Lévy, Directrice d’études émérite à l’École Pratique des Hautes Études, a enseigné l’archéologie et l’histoire de l’art byzantin à l’Université Paris 1 de 1974 à 2006, puis à l’École Pratique des Hautes Études (Section des Sciences Religieuses) jusqu’en 2014. Elle a e ectué de multiples voyages d’étude en Cappadoce et est l’auteure de plusieurs ouvrages et de très nombreux articles sur les monuments byzantins de la région. Docteur en archéologie, Nicole Lemaigre Demesnil est l’auteure d’un ouvrage sur l’architecture rupestre et le décor sculpté en Cappadoce.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Archéologie-Architecture

Mots-clés : Orients, Inscriptions, Religion, Christianisme, Archéologie,

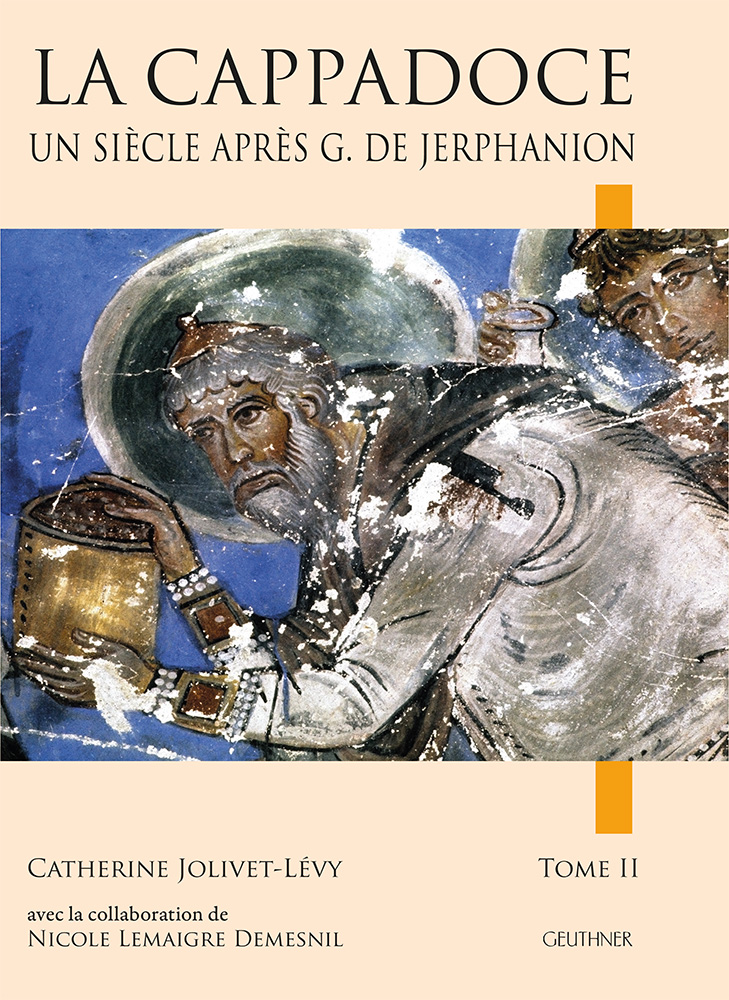

La Cappadoce un siècle après Jerphanion Tome 2

125 € les deux tomes, ne peuvent être vendus séparément. Inclut l'ouvrage original de Guillaume de Jerphanion au format numérique.Auteur(s) : JOLIVET-LEVY Catherine

Parution : 2015

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339302

ISBN 13 : 9782705339302

Tome : 2

Pages : 382

Format (mm) : 210x280

La Cappadoce, au centre de la Turquie, attire chaque année des visiteurs plus nombreux, fascinés par l’étrangeté des paysages modelés au l des siècles par l’érosion. Mais, outre ses beautés naturelles, la région recèle un patrimoine archéologique hors du commun, dont le caractère rupestre a assuré la conservation. Entre 1925 et 1942, le père jésuite Guillaume de Jerphanion a publié la première étude systématique sur les églises et leur décor, sous le titre Une nouvelle province de l’art byzantin. Les églises rupestres de Cappadoce. Depuis longtemps épuisé, cet ouvrage constitue toujours une référence pour les spécialistes. Les auteures de ce livre ont souhaité le rendre à nouveau accessible et en actualiser les données. Elles ont mis leurs pas dans ceux de Jerphanion, e ectuant pendant plus de vingt ans de très nombreuses missions sur le terrain pour contrôler ses descriptions et leur apporter corrections et compléments, quand cela s’avérait nécessaire. La copie numérique sur une clé USB d’Une nouvelle province de l’art byzantin permet la consultation en parallèle du texte de référence. Elles ont aussi considérablement enrichi son inventaire, en y ajoutant quelque 250 nouveaux monuments. Le volume de planches réunit une illustration abondante et largement inédite. Cet ouvrage est donc une invitation à découvrir ou redécouvrir les vestiges archéologiques d’une région insolite et encore mal connue.

Catherine Jolivet-Lévy, Directrice d’études émérite à l’École Pratique des Hautes Études, a enseigné l’archéologie et l’histoire de l’art byzantin à l’Université Paris 1 de 1974 à 2006, puis à l’École Pratique des Hautes Études (Section des Sciences Religieuses) jusqu’en 2014. Elle a e ectué de multiples voyages d’étude en Cappadoce et est l’auteure de plusieurs ouvrages et de très nombreux articles sur les monuments byzantins de la région. Docteur en archéologie, Nicole Lemaigre Demesnil est l’auteure d’un ouvrage sur l’architecture rupestre et le décor sculpté en Cappadoce.

Discipline : Archéologie-Architecture

Mots-clés : Orients, Inscriptions, Religion, Christianisme, Archéologie,

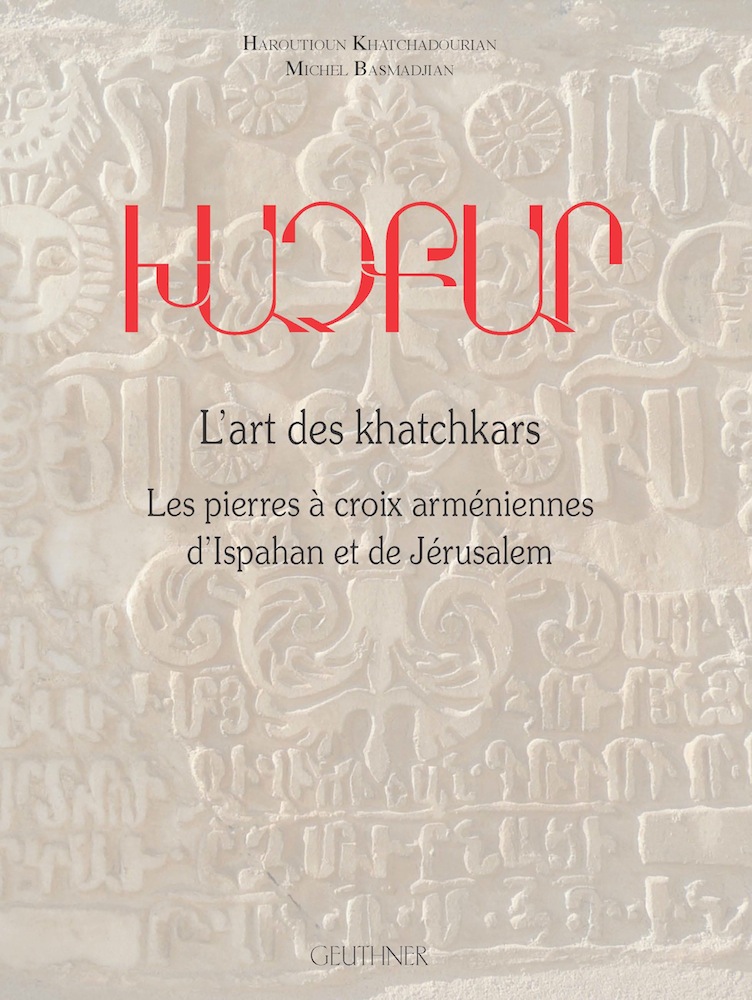

Art des Khatchkars

Les pierres à croix arméniennes d'Ispahan et de JérusalemAuteur(s) : KHATCHADOURIAN Haroutioun, BASMADJIAN Michel

Parution : 2014

En savoir plus...

ISBN 13 : 9782705338879

Pages : 444

Format (mm) : 230x280

Poids : 2000g

Illustrations : Très nombreuses illustrations couleurs

Héritiers d'une tradition séculaire, empreintes manifestes de l'identité arménienne, les խաչքար (khatchkars, pierres à croix) sont le reflet de la foi d'un peuple et du culte de la croix dans la spiritualité arménienne. Cet ouvrage présente la première étude approfondie d’un ensemble de khatchkars situés hors de la terre d’Arménie. Pas moins de 669 pierres à croix d’Ispahan et de Terre sainte s’y trouvent répertoriées, photographiées, décrites et analysées avec une grande précision terminologique.

Outre l’étude d’un corpus particulier et au-delà de la dimension patrimoniale, cet ouvrage propose la définition d’une typologie et d’un vocabulaire qui permettront de classifier et de caractériser d’autres ensembles de khatchkars à l’aide d’une terminologie unifiée et précise. Des planches schématiques illustrent la diversité des structures formelles et plusieurs répertoires présentent la richesse des ornements qui sont rigoureusement reproduits. La totalité des inscriptions est retranscrite et commentée, permettant ainsi de lever peu à peu le voile sur les secrets de ces témoins silencieux de l’histoire arménienne.

« Le principal intérêt des chercheurs était de préparer non seulement un dossier complet sur ces khatchkars de petites dimensions, mais aussi de fournir un outil fiable pour d’autres études, y compris celles concernant l’évolution du style et des compositions formelles. » (Dickran Kouymjian)

Cette contribution majeure consacrée aux pierres à croix arméniennes est le fruit d’une complicité entre deux chercheurs qui ont mis leur passion au service de ce patrimoine millénaire.

Haroutioun Khatchadourian est ingénieur Supelec de formation, spécialiste des systèmes d’information. Dès 1984, parallèlement à son activité professionnelle, il suit l’enseignement sur les arts arméniens à l’INALCO. Il effectue plusieurs missions en Arménie, en Turquie et en Iran dans le but de mener un travail archéologique spécifique sur les khatchkars.

Michel Basmadjian est directeur d’un établissement médico-social de protection de l’enfance. Intéressé très tôt par l’architecture médiévale arménienne, il s’engage dans l’étude des monuments et s’implique dans la diffusion de ce patrimoine particulièrement menacé en Turquie. Il suit l’enseignement sur les arts arméniens à l’INALCO et lors de ses nombreux voyages d’étude en Arménie, en Turquie et au Moyen Orient, il réunit une documentation riche et inédite sur les khatchkars.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Arts

Mots-clés : Croix, Christianisme, Arménie, stèle, Iran, Perse, Palestine, Terre sainte, Jolfa, Jowla, typologie

Préfigurations égyptiennes des dogmes chrétiens

Auteur(s) : ASSAAD Fawzia

Parution : 2013

En savoir plus...

ISBN 13 : 9782705338770

Pages : 191

Format (mm) : 160x240

Poids : 320g

Illustrations : 19 fig.

Notre histoire est aussi vieille que le vieux fleuve Nil. Une histoire faite de morts et de résurrections, à l’image d’une terre qui tous les ans se dessèche et renaît sitôt que déferle l’inondation. Mort et vie s’incarnaient dans la passion d’un dieu, Osiris. La déesse avait le pouvoir de guérir de la mort. La passion du Christ sur la croix répète le destin mythique d’Osiris ; sa descente aux Enfers répète celle du soleil dans le monde des ténèbres, du grain d’orge dans la terre, et leur retour à la vie et à la lumière.

Hatshepsout, la femme Pharaon a fait représenter sur les murs du temple de Deir-el-Bahari le récit de sa naissance divine, miraculeuse comme celle de Jésus. Elle, Fille de Ra’, Lui, Fils de Dieu, sont baptisés, dans l’eau du Nil ou du Jourdain. L’eau est Vie nouvelle donnée à la terre, donnée au soleil. Et l’inondation est déesse, tombeau et berceau de la terre. Quand elle arrive, le peuple chante Neferet iti ; la belle est venue. Là est le sens du nom de la grande épouse royale Nefertiti dont l’époux, Akhenaton, porte un nom de lumière. Akh n Itn Brillance d’Aton. Un soleil nouveau naîtra de leur mariage comme du mariage de l’eau et de la lumière.

Nos ancêtres ont inventé un auteur à ce mythe, Thot, dieu de la parole et de l’écriture. Un ibis le représente parce que son bec courbé ressemble à un croissant de lune. Il est cette petite lumière du Verbe créateur qui fait exister le soleil en l’absence de l’astre, comme un bateau qui le porterait au travers des Ténèbres vers la lumière. Thot est devenu l’Esprit Saint. Il était le Créateur des langues, don du Christ aux apôtres un jour de Pentecôte. Son livre, inconnaissable, est demeuré le secret de la déesse. Restait la quête de ce livre.

Fawzia Assaad est docteur ès-lettres en Sorbonne. Essayiste et romancière, elle enseigna la philosophie à l’université Aïn Shams du Caire, puis à Taïpeï et à Dunghaï. Par une double approche, philosophique et théologique, elle jette un nouvel éclairage féministe sur les textes. Elle est auteure de plusieurs ouvrages axés sur l’Égypte.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : égypte, christianisme, égyptologie

Études syriaques 9

L'hagiographie syriaqueCollection : Études syriaques

Auteur(s) : Collectif, BINGGELI André (dir.)

Parution : 2012

En savoir plus...

ISBN 13 : 9782705338718

Pages : 306

Format (mm) : 160x240

Poids : 540g

Illustrations : 16pl. couleurs

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche Orient et de l’Inde…).

Lorsqu’on pense aux saints syriaques, ce sont d’abord les noms célèbres de Syméon Stylite, Éphrem le Syrien, Jacques l’Intercis ou Fébronie de Nisibe et les récits exemplaires de leurs hauts-faits qui viennent à l’esprit. Mais derrière ces saints syriaques qui ont acquis une notoriété internationale, les noms se comptent par centaines, et le champ couvert est si vaste qu’il n’a rien à envier au domaine grec ou latin. Comme dans les autres sociétés chrétiennes du pourtour méditerranéen, le culte des saints est dès l’origine constitutif de la culture syriaque. Trop longtemps négligée et victime des préjugés concernant un genre considéré comme mineur et partial, la littérature hagiographique, loin de se limiter au domaine strictement religieux, se révèle au contraire une source de premier plan pour qui souhaite appréhender l’histoire sociale et culturelle des chrétientés d’Orient dans la durée, mais aussi leurs rapports aux pouvoirs en place qui se sont succédé en Orient depuis Rome jusqu’aux Ottomans. Qu’elle concerne les martyrs chrétiens de l’Empire perse ou ceux de l’islam, cette littérature apparaît en effet comme un des lieux privilégiés de la construction et de l’affirmation identitaire des communautés syriaques.

Cet ouvrage collectif donne à voir la variété et la richesse de cette production hagiographique encore connue des seuls spécialistes. Les approches transversales, à la fois typologiques, régionales, et thématiques ont été privilégiées. Mais ce panorama de la littérature hagiographique syriaque, s’il se concentre sur la période médiévale, propose aussi une ouverture sur des disciplines sœurs avec laquelle l’hagiographie interagit, en particulier la liturgie, l’historiographie et l’histoire de l’art.

L’hagiographie syriaque n’est pas un domaine clos sur lui-même et les histoires des saints du monde syriaque se sont transmis à d’autres communautés chrétiennes depuis le Proche-Orient (Égypte, Arménie, Géorgie), jusqu’à Byzance et l’Occident latin, tout comme inversement le propre syriaque s’est enrichi de multiples emprunts. Ce volume de synthèse s’adresse donc aussi bien aux syriacisants qu’à ceux qui s’intéressent plus largement à l’hagiographie, mais aussi aux transferts religieux et culturels autour du bassin méditerranéen.

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : christianisme, saints, martyrs, Perse, femme, Sicile, Byzance, Méditerranée, art

Réponses aux questions posées par Ibn Butlān dans le banquet des médecins

Texte arabe et traduction - Préface A. MIQUELCollection : Textes arabes chrétiens

Auteur(s) : ATHRADĪ (Ibn) Alī, DAGHER Joseph, TROUPEAU Gérard

Parution : 2011

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338446

ISBN 13 : 9782705338442

Traduction : J. DAGHER G. TROUPEAU

Pages : 82

Format (mm) : 130x200

Poids : 150g

Au cours de son récit du Banquet des médecins, Ibn Butlān (m.1066) est amené à poser à un jeune médecin qu’il suspecte d’être un charlatan, des questions sur les différentes branches de la médecine, afin d’éprouver ses connaissances. Totalement ignorant le pseudo-médecin est incapable de répondre aux questions d’Ibn Butlān mais de son côté, celui-ci ne fournit pas les réponses que le lecteur aimerait connaître. Un siècle plus tard, pour palier cette lacune, un médecin de Bagdad appartenant à une importante famille de savants nestoriens, ʽAlī ibn Athradī (m. ca 1160), composa un petit ouvrage intitulé Explication des questions d’Ibn Butlān dans le Banquet des médecins, où il propose ses propres réponses à une quarantaine de questions.

Étant donné son originalité et son intérêt pour l’histoire de la médecine arabe, J. Dagher et G. Troupeau ont choisi d’éditer et de traduire cet utile complément au fameux Banquet des médecins d’Ibn Butlān.

J. Dagher, docteur en linguistique arabe est maître de conférences à l'Institut National des Langues Orientales où il enseigne l'arabe oriental. Il est l'auteur de plusieurs articles sur la linguistique arabe et la littérature proverbiale libanaise. G. Troupeau (?), agrégé d'arabe, professeur des Universités a enseigné l'arabe littéral à l'Institut National des Langues Orientales et la philologie arabe à l'école Pratique des Hautes études. Il est l'auteur de nombreuses publications sur la littérature arabe chrétienne, la linguistique et la médecine arabes.

Discipline : Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : littérature, arabe, christianisme, médecine

Études syriaques 8

Les mystiques syriaquesCollection : Études syriaques

Auteur(s) : Collectif, DESREUMAUX Alain (dir.)

Parution : 2011

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338543

ISBN 13 : 9782705338541

Pages : 256

Format (mm) : 160x240

Poids : 410g

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

Les mystiques syriaques Profondément liées aux pratiques ascétiques et recherches spirituelles monastiques, les œuvres mystiques syriaques ne se confondent cependant pas avec elles. Elles construisent des visions théologiques qui participent nécessairement aux débats dans les institutions ecclésiales que ce soit chez les syriaques occidentaux ou les syriaques orientaux. Redevables de l'héritage philosophique grec, des auteurs syro-occidentaux ont élaboré des pensées mystiques et l'œuvre du Pseudo-Denys a été déterminante dans la mystique sacramentaire de la théologie miaphysite. C'est côté oriental que la tradition mystique a été la plus riche et a fleuri, en Mésopotamie mais aussi sur les bords du golfe Arabo-Persique dans le Bet Qatraye, où l’on se souvient d’écrivains fameux comme Isaac de Ninive, Dadisho du Qatar, Martyrios Sahdona, Jean de Dalyatha ; mais qui connaît Shubhalmaran, Hananisho de Bet Qoqa ou Beh Isho de Kamul ?

En privilégiant des analyses thématiques et l’étude de motifs mystiques essentiels, l’ouvrage vise à attirer l’attention sur des œuvres et des auteurs qui, dans la formation et l’évolution des cultures syriaques, ont joué un rôle tout au long de l’histoire du Proche-Orient chrétien et musulman et qui se révèlent précieux pour l’historien.

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : christianisme, monastère, érémétisme, Tur Abdin, ascèse, Pseudo Denys, martyrs

De Kêmi à Birīt Nāri

Revue Internationale de l'Orient Ancien - les résurrectionsCollection : KBN

Auteur(s) : HAMIDOVIĆ David (dir.)

Parution : 2011

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338608

ISBN 13 : 9782705338602

Tome : 4

Pages : 146

Format (mm) : 210x270

Poids : 400g

En se plaçant dans la filiation de la revue Kêmi (née en 1928), mais en élargissant son propos à l'ensemble de l'Orient Ancient, la revue de Kêmi à Birīt Nāri propose des contributions qui étudient les grandes civilisations de l'Orient Ancient, replacées dans un contexte spatial et temporel plus large, afin de mettre en évidence les événements précurseurs, les interactions et les différents développement qui ont pu en naître.

Sommaire du volume :

- David Hamidovic, Éditorial : Origines et premiers développements de la croyance en la résurrection

- Stéphanie Anthonioz, Du désir d’éternité à l’attente de la résurrection : Is 25,6-9 à la lumière d’un motif littéraire mésopotamien

- Mihaela Timus, ‘Comme le corail sur les arbres’ - Développements exégétiques mazdéens au sujet de la résurrection

- David Hamidovic, La vie angélique plutôt que la résurrection pour les membres de la communauté de Qumrân

- Markus Vinzent, Resurrection in Early Christianity

- José COSTA, Les attestations rabbiniques sur la résurrection et les autres judaïsmes

- Paul Ballanfat, L’Islam à l’heure de la résurrection

- Gérard Roquet, Lambda grec vélarisé en copte : les surnoms de Cyrus de Colchis : Pkawxianos, Pkawxios, Al-Muqawqis

- Recensions de livres

Discipline : Ouvrages généraux et divers

Mots-clés : assyriologie, égyptologie, bible, mésopotamie, religion, égypte, mazdéisme, perse, qumran, christianisme

Le passeur

Voyage initiatique dans l'Orient chrétien du IVe siècleAuteur(s) : TORTEL Christiane

Parution : 2010

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338292

ISBN 13 : 9782705338299

Pages : 160

Format (mm) : 145x200

Quelles tribulations les reliques de Thomas l’Incrédule n’ont-elles pas connu au cours de l’Histoire ?! Autrefois conservés à Édesse, les restes de l’Apôtre n’attiraient pas seulement les pèlerins mais aussi toutes sortes de marchands de rêves et de talismans qui vivaient à leurs dépens. C’est en interrogeant ce genre de personnages que Talma, une jeune chrétienne de Gaule narbonnaise, va mener une enquête sur leur origine et se laisser séduire par le démon du doute…

L’action se situe vers la fin du IVe siècle, époque où l’Empire d’Orient est rongé à l’intérieur par les dissensions doctrinales qui déchirent l’Église, et à l’extérieur par les revendications territoriales des Perses. En entremêlant contes orientaux, poèmes mystiques et récits oniriques à son récit, l’auteur parvient à percer cette trame historique où son héroïne étouffe pour la transporter dans une Inde - qui n’est pas celle que l’Apôtre est supposé avoir évangélisée - mais une oasis merveilleuse que chacun porte en soi et que le Passeur de l’Euphrate lui fait découvrir à l’issue du voyage. Une manière vivante et originale d’approcher l’Histoire de l’Église et d’attirer l’attention sur des problèmes religieux comparables à ceux qu’une guerre économique éffrénée fait surgir dans le monde d’aujourd’hui.

Titulaire d’un doctorat en Sciences religieuses, diplômée de l’Institut d’Art et d’Archéologie et de l’École des Langues Orientales, Christiane Tortel est une spécialiste du soufisme d’expression persane. Le recul qu’elle a pris vis-à-vis de l’expérience mystique au cours de ses recherches personnelles lui a permis de donner aux personnages de ce roman une dimension de modernité qui transportera le lecteur dans un monde affranchi de toute forme de confessionnalisme.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : monachisme, érémétisme, euphrate, christianisme,

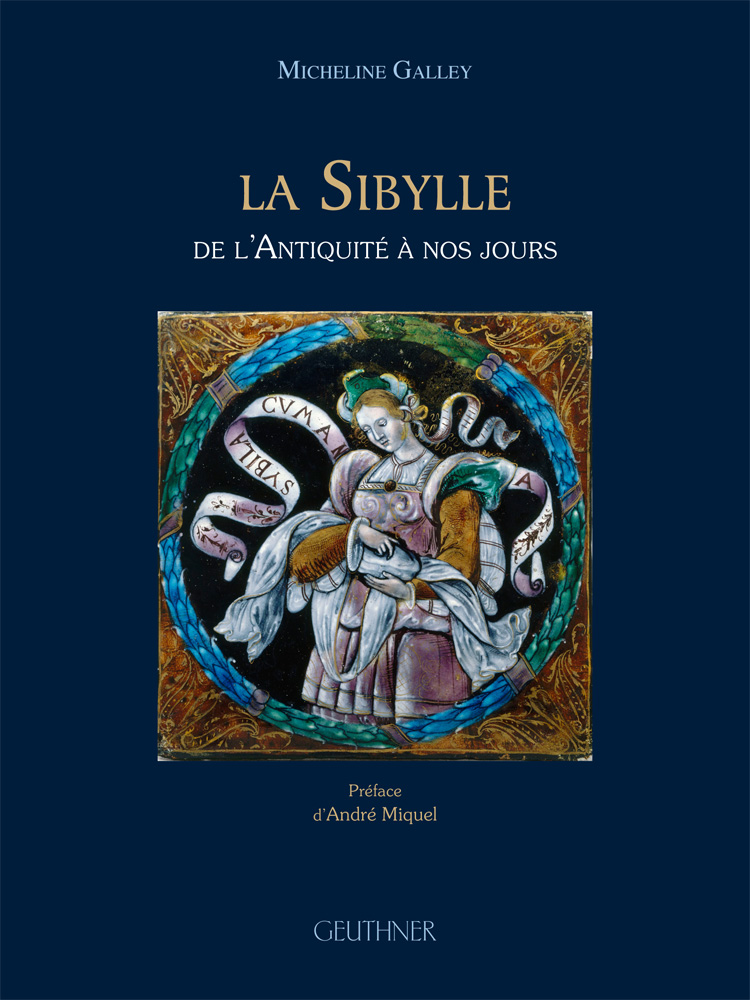

La Sibylle : De l'Antiquité à nos jours

Préface d'André MiquelAuteur(s) : GALLEY Micheline

Parution : 2010

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338365

ISBN 13 : 9782705338367

Pages : 210

Format (mm) : 210x280

Poids : 930g

Illustrations : 118 figures en couleurs

Ce livre convie le lecteur à la rencontre d’une femme qui traverse le temps : la Sibylle. Exploration passionnante, jalonnée de surprises et d’émerveillement.

C’est d’abord sous la forme d’une voix, mystérieuse et grandiose, qu’apparaît la Sibylle proférant l’oracle. Très tôt, la voix se matérialise et se multiplie jusqu’aux confins du monde grec où sont célèbres la Persique, la Libyque, la Cumaine, d’autres encore. Partout, la Sibylle incarne la divination inspirée. À Rome et à Alexandrie, c’est sa parole écrite qui a valeur sacrée. Avec le christianisme, l’antique prêtresse d’Apollon se voit adoptée en tant que « vraie prophétesse ». Étonnante transformation ! Le rôle de la Sibylle gagne en importance au sein de l’Église médiévale, et l’art chrétien s’approprie la Sibylle païenne – faits qui, étrangement, semblent avoir été occultés par l’Histoire. Au temps de la Renaissance, la Sibylle (voire le « concert des sibylles » en son entier) opère une entrée spectaculaire et triomphante dans les églises : à Sienne par exemple, le somptueux pavement de la Cathédrale présente dix Sibylles comme messagères de la Révélation. Une vogue qui n’est pas limitée à l’Italie.

Cet ouvrage est illustré des plus belles représentations, en France et en d’autres pays, qui marquent cette période exceptionnellement féconde. Après le Concile de Trente, la figuration sibylline ne disparaît pas ; elle se transforme et s’adapte aux courants esthétiques. Toujours perçue comme la femme habitée par l’intuition des choses cachées, la Sibylle fascine et inspire peintres et sculpteurs, romanciers, poètes et musiciens. En pays catalan, le « Chant de la Sibylle » fait, encore aujourd’hui, partie de la tradition liturgique de Noël. Mais à côté de cette image dominante, tout auréolée de sacré, on trouve aussi, rarement, une Sibylle décrite comme magicienne, parfois dangereuse séductrice, parfois irascible rivale de la Vierge Marie ou fière rebelle qui fait songer à Lilith : comme si elle condensait, en une même personne dotée d’une puissance exceptionnelle, tous les traits, positifs et négatifs, de la féminité.

Micheline Galley est directeur de recherche émérite au C.N.R.S. Professeur au Maroc (1957-1960), elle entre en contact avec la tradition vivante des conteurs. Elle acquiert une formation en ethnologie et dialectologie arabe à Paris (1960-1962). Elle enseigne à la Faculté d’Alger (1962-1966) ; déjà, elle recueille, de la bouche d’une conteuse, un important corpus. Elle entre au CNRS fin 1966, comme collaboratrice de Germaine Tillion et passe un doctorat en ethnologie en 1968. Ses travaux portent sur les littératures de tradition orale, au Maghreb et plus largement dans l’aire méditerranéenne. Elle étudie à travers le conte, la poésie chantée, les récits de vie, la situation de la femme dans une société traditionnelle. Elle a publié des recueils de textes et de nombreuses études sur la Geste hilalienne.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : femme, Grèce, Rome, méditerranée, mythologie, Egypte, paganisme, religion, christianisme

Sur les pas des Araméens chrétiens

Mélanges offerts à Alain DesreumauxCollection : Cahiers d'études syriaques

Auteur(s) : BRIQUEL CHATONNET F. (dir.), DEBIÉ M. (dir.)

Parution : 2010

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338373

ISBN 13 : 9782705338374

Pages : 448

Format (mm) : 160x240

Poids : 780g

Illustrations : 34 photos couleurs

Ce volume, qui inaugure une nouvelle collection publiée par la Société d’études syriaques, est un florilège d’articles offerts par des amis, collègues et étudiants à Alain Desreumaux à l’occasion de son départ à la retraite, pour le remercier de sa contribution, de son enthousiasme et de son engagement dans la défense et l’illustration des cultures syriaque et christo-palestinienne.

Les différentes contributions qui composent le volume sont regroupées selon six axes :

Constellations apocryphes

- Jean-Claude Haelewyck – L’apport des Instituta de Junillus Africanus à la question du canon scripturaire de la tradition syriaque (Ancien Testament)

- David Taylor – The Patriarch and the Pseudepigrapha : Extra-biblical traditions in the writings of Kyriakos of Tagrit (793-817)

- Muriel Debié – Les apocryphes et l’histoire

- Baby Varghese – The Acts of Judas Thomas and Early Syriac Liturgy

- Elena Mescherskaja – « L’Adoration des mages » dans l’apocryphe syriaque Histoire de la Vierge Marie

- Charles Naffah – L'apocalypse de la Vierge dans la tradition syro-occidentale médiévale

- Claire Fauchon – L’apôtre au banquet : L’hospitalité dans les apocryphes apostoliques syriaques

- Jacques-Noël Pérès – Édesse éthiopienne

- Dominique Couson – L'image d'Edesse sur les murs des monastères de l'ex-Yougoslavie

Ce que disent les manuscrits

- Sebastian Brock – Les signatures en chiffres arithmétiques dans les manuscrits syriaques de la British Library

- Pier Giorgio Borbone – L’itinéraire du « Codex de Rabbula » selon ses notes marginales

- André Binggeli – Un ancien calendrier melkite de Jérusalem (Sinai syr. M52N)

- Paul Géhin – Un feuillet oublié de Martyrius/Sahdona à Milan (Ambr. A 296 inf., f. 87 = Chabot 51)

- Gregory Kessel – Sinai syr. 24 as an Important Witness to the Reception History of Some Syriac Ascetic Texts

- Bernard Outtier – Une exhortation d’Ephrem le Syrien à des moines en géorgien ? (CPG 2152 -2945 - 4135.4 - 4145.16)

- Laurent Capron – Le fragment araméen christo-palestinien de la Vie d’Abraham de Qidun de la Taylor-Schechter Collection (ms. T.S. 12746) : nouvelles lectures

- Robert Hawley – Three fragments of Antyllus

... les pierres et les objets

- Jean-Pierre Sodini & Jean-Luc Biscop – L’accès Nord au domaine de Syméon le stylite : le village de Shih (Shih ed Deir-Shader, Bardakhan)

- Françoise Briquel Chatonnet – L’inscription de Bamuqqa et la question du bilinguisme gréco-syriaque dans le massif calcaire de Syrie du Nord

- Joseph Moukarzel, Jean-Baptiste Yon, Youssef Dergham – Le site de Hras

- Narmin ali amin – Notre Dame des Semences à Fishabur et ses inscriptions syriaques

- Amir Harrak – Un médaillon chrétien en bronze de Mossoul

- Marie-Hélène Rutschowscaya – Ce que racontent les murs d’un ermitage copte…

Littérature et pratiques

- François Cassingena – Requiem pour Anazit. Éphrem de Nisibe Carmina Nisibena X, traduction et notes

- Christelle & Florence Jullien – Du Ḥnana ou la bénédiction contestée

- Jacob Thekeparampil – Morning and Evening (Ramšo and Ṣapro) as ‘Deacons and Schoolmasters’ in the West Syriac Liturgical Tradition

Chrétiens et manichéens

- Paul-Hubert Poirier – Pour une étude des citations bibliques contenues dans le Contra Manichaeos de Titus de Bostra

- Stanley Jones – Some Things Mani Learned from Jains

- Mère Philothée du Sinaï – Du monde syriaque au monde asiatique

Hier et aujourd’hui

- Florence Hellot Bellier – Souffle de réformes sur trois Églises en Perse dans la seconde moitié du XIXe siècle

- Harald Suermann – Arabische Christen in Israel und palästinensische Christen

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : apocryphes, calendrier, codex, martyrs, architecture, fragments, inscriptions, bible, christianisme, réforme, Perse, Iran

Études syriaques 7

Le monachisme syriaqueCollection : Études syriaques

Auteur(s) : Collectif, JULIEN Florence (dir.)

Parution : 2010

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338381

ISBN 13 : 9782705338381

Pages : 340

Format (mm) : 160x240

Poids : 540g

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

Le monachisme syriaque L’histoire des communautés syriaques est intrinsèquement liée à celle du monachisme. Les plus grands écrivains, mais aussi les poètes, historiens, philosophes, grammairiens, médecins et scientifiques furent le plus souvent aussi des moines, des abbés, des évêques ou des patriarches syriaques. Leur contribution à l’histoire et à la culture du Proche et du Moyen-Orient sur plus d’un millénaire est considérable. L’institution monastique joua un rôle clef dans la transmission des savoirs, notamment de la culture grecque, vers la civilisation islamique puis vers l’Occident, contribuant éminemment à la construction des sociétés. C’est dire que la culture syriaque a été façonnée par le courant monastique, qui lui a donné sa marque, son caractère fondamentalement religieux. Les histoires monastiques, les biographies de moines célèbres, les canons et réglementations conventuelles qui nous ont été transmis révèlent l’insertion de courants chrétiens pluriels, et plus encore le façonnement d’une culture, au sein de milieux religieux très différents : païen, zoroastrien, musulman, ainsi que leur appropriation de l’héritage grec. En cherchant à transmettre l’histoire de leurs plus célèbres couvents, les auteurs syriaques ont finalement donné à voir l’organisation sociale de ce monachisme dans ses formes originales (stylitisme, réclusion…), et son impact sur les transformations des sociétés : son rôle primordial dans les débats théologiques et les grandes polémiques des VIe-VIIIe siècles, son incidence directe dans la création d’Églises séparées, mais aussi son influence majeure sur la structuration politique et sociale des communautés chrétiennes en monde islamique.

Ce volume s’adresse à tous ceux qui s’intéressent aux communautés de l’Orient chrétien de l’Antiquité tardive au Moyen-Âge, et plus généralement à l’histoire, l’anthropologie, la culture des aires proche et moyen-orientales où le monachisme s’est épanoui et constitue aujourd’hui encore un patrimoine vivant.

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : christianisme, monastère, érémétisme, femme, Tur Abdin, ascèse

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail