Résultats affichés : (1-20)/54

XIe-XXIe siècle

Auteur(s) : Collectif, HUREL Daniel-Odon (dir.)

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2025

/

En savoir plus... /

Monastère bénédictin, petit séminaire, institution d’enseignement puis projet maronite, voici les grandes lignes de l’histoire de l’abbaye Saint-Pé-de-Bigorre ou de Générès évoquées dans ce volume, fruit de la rencontre tenue à Saint-Pé à l’occasion du millénaire de l’abbaye en juillet 2022. À l’échelle de ce millénaire, il faut distinguer, bien entendu, des temporalités différentes : un peu moins de 800 ans pour la présence monastique et bénédictine, un peu moins d’un siècle pour le petit séminaire, une centaine d’années pour les institutions d’enseignement au xxe siècle et enfin moins d’une dizaine d’années de présence maronite porteuse d’avenir.

Chaque étape de cette histoire rend compte d’un contexte spécifique : celui du monachisme médiéval puis moderne d’inspiration bénédictine avec ses transformations, ses crises et ses relectures périodiques de la Règle, la plus importante étant celle de Saint-Maur au xviie siècle ; celui de la reconstruction du catholicisme dans la France du xixe siècle ; celui de ce long xxe siècle dont les bouleversements politiques, sociaux et religieux n’ont pas été sans conséquence sur l’institution d’enseignement de Saint-Pé, tant sur le plan de la sociologie religieuse, des méthodes et de l’histoire de l’enseignement et de l’éducation que des conséquences du concile Vatican ii ; enfin celui de l’église maronite en France.

Point commun à cette temporalité à dimension variable : un cadre de vie et des hommes, individus et communautés, lieux de prière, lieu de transmission d’un savoir religieux, spirituel, liturgique, théologique, un territoire, une mémoire construite et parfois sans doute idéalisée.

Première synthèse d’ensemble sur l’abbaye et le site de Saint-Pé, cet ouvrage constitue une sorte de point d’étape ou de prélude à une histoire en profondeur de chacune de ces histoires particulières.

ISBN 10 : 2705341367

ISBN 13 : 9782705341367

Collection :

CollectifFormat (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

Abbaye,

Monastère,

bénédictin,

maronite,

histoire,

séminaire,

religion

Auteur(s) : Collectif, LESSAN PEZECHKI Homa (dir.)

Prix (TTC) : 48 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2025

/

En savoir plus... /

Cet ouvrage pluridisciplinaire dresse un panorama des héritages pluriséculaires et des réalités contemporaines de l’Iran. Fruit de la rencontre entre chercheurs d’horizons et de pays différents il aborde des divers aspects des sciences humaines : histoire de l’art, anthropologie, littérature, islamologie, langue et linguistique.

La perspective historique de l’ouvrage est nouvelle et critique, et elle s’emploie à revisiter les mythes fondateurs, questionner les sources primaires, étudier les textes épiques ou les chroniques en mettant en lumière notamment la place et le rôle de la Perse dans ses relations avec ses voisins.

La littérature et l’art convoquent, dans une approche nuancée, la complexité de la culture iranienne construite sur une identité multiple, un éthos singulier aux contradictions internes, mais aussi sur des représentations et des pratiques faisant de l’Iran un pays à la fois traditionnel et moderne.

L’islam chiite, lieu de tension entre religion mystique et doctrine du pouvoir, est abordé sous des angles originaux. Ses figures tutélaires incarnent les inflexions et mutations du soufisme dans l’Orient musulman.

Enfin plusieurs articles évoquent la singularité des langues iraniennes et notamment certaines catégories grammaticales originales comme l’évidentialité, mais aussi les constructions à verbe support, très importantes dans ces langues, qui se situent à la croisée du lexique et de la grammaire. Enfin l’héritage littéraire extraordinaire des Juifs persanophones, bien trop méconnu, est aussi abordé.

L’objectif de ce panorama académique est de mieux comprendre l’histoire et la complexité de la société iranienne pour en cerner ses enjeux politiques et sociaux.

ISBN 10 : 2705341381

ISBN 13 : 9782705341381

Collection :

CollectifPages : 628

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Ouvrages généraux et diversMots-clés :

iran,

histoire de l'art,

anthropologie,

littérature,

islamologie,

langue et linguistique,

iran,

islam

Quand la littérature francophone du Maghreb met en fiction la pensée postcoloniale

Auteur(s) : BOULAÂBI Ridha

Prix (TTC) : 42 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2024

/

En savoir plus... /

Si cet ouvrage tire son titre principal du célèbre The Empire Writes Back, publié par Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin en 1989, Ridha Boulaâbi enrichit ici considérablement cette perspective des postcolonial studies par la révélation de la mise en fiction des orientalismes savants ou littéraires anciens par les autrices et les auteurs du xxie siècle.

L’orientalisme de retour au sein de la création littéraire maghrébine, bien après sa déconstruction saïdienne, signifie ici qu’il y a un enjeu pour ces écrivains à en venir à un « orientalisme au pluriel », à des « expériences et des parcours inédits, des figures peu connues », autant de traces d’une mémoire collective à partager et à discuter – d’où le titre principal – en les insérant dans les fictions afin de requalifier des hybridités culturelles, des minorités « invisibilisées » au sein de rapports croisés de domination (race, classe, genre).

Grand connaisseur de l’histoire de l’orientalisme et des principales figures intellectuelles des xixe et xxe siècles l’ayant incarné en Orient comme en Occident, Ridha Boulâabi explique parfaitement pourquoi et comment, dans ses composantes savantes, politiques, littéraires, l’orientalisme revisité est au cœur de la stratégie d’écriture et de discours des écrivains maghrébins les plus contemporains. Les intertextes orientalistes des xixe et xxe siècles, notamment arabisants, servent à dénoncer des hiérarchies encore imposées et à tenter, pour certaines et certains, de puiser dans les traditions écrites et orales pour une réconciliation postcoloniale des langues et des cultures. C’est incontestablement un apport majeur de ce livre.

Daniel Lançon

Enseignant-chercheur en littératures française et francophone à l’Université Grenoble Alpes, Ridha Boulaâbi est notamment l’auteur de L’Orient des langues au xxe siècle : Aragon, Ollier, Barthes, Macé (Éditions Geuthner, 2011) et de Nedjma de Kateb Yacine (Champion, coll. « Entre les lignes/littératures Sud », 2015). Il a par ailleurs dirigé aux Éditions Geuthner les collectifs : Les Orientaux face aux orientalismes (2013) et Voix d’Orient – Mélanges offerts à Daniel Lançon (2019).

ISBN 10 : 2705341220

ISBN 13 : 9782705341220

Pages : 534

Format (mm) : 160x280

Discipline :

Littérature-Histoire des textesMots-clés :

Orientalisme,

Maghreb,

littérature,

pensée postcoloniale,

stratégie d’écriture et de discours,

écriture

Les corans

Auteur(s) : REGOURD Anne, MIRZA SANA

Collection : Sources Africaines

Prix (TTC) : 40 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2024

/

En savoir plus... /

Catalogue of the Manuscripts in the Sherif Harar Municipal Museum

The Qurʾans

Préface de

Bruno Delmas

Foreword

ʿAbdullahi ʿAli Sherif

sources africaines

Une nouvelle histoire du continent africain est en train de s’écrire, à partir de l’étude des manuscrits rédigés sur place en arabe et dans les langues locales. Ces sources africaines de nos connaissances appellent la multiplication d’éditions critiques scientifiquement établies par des spécialistes : ainsi le lecteur peut-il disposer d’un matériau autochtone, souvent antérieur aux colonisations et à leur prisme parfois réducteur.

Forte de son expertise sur l’Afrique, l’Académie des sciences d’outre-mer, membre de l’Union académique internationale, a rejoint le programme de recherches « Fontes Historiae Africanae » créé par cette dernière. Elle lance, en 2019, avec l’aide des éditions spécialisées Geuthner, la collection sources africaines où la présente étude vient prendre place.

Premier catalogue du Sherif Harar Municipal Museum, cette publication richement illustrée est d’une grande importance pour les études islamiques en général, d’histoire, d’histoire de l’art et de codicologie africaines en particulier. Ce musée est le plus grand conservatoire de manuscrits et d’objets à valeur culturelle provenant de l’un des plus anciens centres religieux islamiques d’Éthiopie.

Interdisciplinaire, la publication documente les manuscrits coraniques de la collection et propose des traductions de leurs marginalia, mises en waqf et autres textes à portée historique, à partir du xviie siècle. Les quelque 250 corans ici décrits témoignent de styles, de matériaux et de pratiques historiques non figées. Par un examen minutieux de ce matériel documentaire exceptionnel, l’analyse met en évidence des dimensions sociales au sein de la société hararie, des femmes commanditaires aux pratiques de mises en waqf et d’apprentissage. Anne Regourd & Sana Mirza examinent en outre les caractéristiques des corans en termes d’histoire de l’art et de codicologie, les plaçant dans le contexte plus vaste des traditions manuscrites islamiques. De ce fait, la publication délivre l’importance négligée de ce centre peu connu de production de manuscrits islamiques.

The first catalogue of the Sherif Harar Municipal Museum, this richly decorated publication has great importance for the fields of Islamic studies, African and Islamic history and art history, and codicology. The museum is the largest repository of manuscripts and cultural artifacts from one of the oldest Islamic religious centers in Ethiopia.

The interdisciplinary publication documents the Qur ʿanic manuscripts and provides translations of their inscriptions, endowments and other historical texts dating from the seventeenth century onwards. The roughly 250 Qurʿans present changing styles, materials, and historical practices. In examining the rare documentary material, the analysis highlights social dimensions within Harari society, from female patronage to endowment and learning practices. Additionally, Anne Regourd & Sana Mirza elucidate the art historical and codicological features of the Qurʿans and place them within the larger contexts of Islamic manuscripts traditions. Subsequently, the publication shares the overlooked importance of this little-known center of Islamic manuscript production.

ISBN 10 : 2705340377

ISBN 13 : 9782705340377

Collection :

Sources AfricainesPages : 340

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Ouvrages généraux et diversMots-clés :

afrique,

Corne de l'Afrique,

Ethiopie,

catalogue,

corans,

Sherif Harar Municipal Museum,

études islamiques,

codicologie,

histoire de l'art

Auteur(s) : Collection : Études syriaques

Prix (TTC) : 45 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2024

/

En savoir plus... /

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le

point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques,

celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le

syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-

chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

Les sources syriaques qui nous sont parvenues émanent dans leur grande majorité des élites ecclésiastiques et savantes. Il était donc naturel que les études syriaques se focalisent d’abord sur les doctrines et les pratiques normatives promues par ces auteurs. Au sein de ce champ d’étude, une autre veine historiographique s’est concentrée sur la magie et les sciences occultes. L’adjectif « populaire », entendu dans ces deux acceptions de « répandu » et de « relatif au peuple », est appliqué ici à la notion de religion afin de proposer un autre angle de vision : à travers des textes mais aussi des fresques, des graffitis et des objets magiques, les auteurs mettent en lumière la religion d’un monde mal connu, celui des chrétiens ordinaires de tradition syriaque. Des acteurs tels que les femmes et les paysans, souvent illettrés et donc exclus de la culture ecclésiastique savante et, de ce fait, en grande partie négligés par les chercheurs contemporains, parviennent pourtant à prendre corps au fil des chapitres de ce volume. Les différents contributeurs démontrent qu’« illettré » ne signifiait pas « ignorant » et que « populaire » ne rimait pas nécessairement avec « subversif ». Un autre rapport à l’écrit, à la piété et aux pouvoirs surnaturels émerge plutôt de l’examen des sources, souvent inédites ou sous-exploitées. Enfin, des rituels parfois en marge de la liturgie des Églises institutionnelles sont étudiés ici comme certains rites funéraires, des pratiques magiques et différents aspects du culte des saints.

La multiplicité des approches et des sources convoquées offrira aux syriacisants mais aussi aux historiens et aux folkloristes spécialistes d’autres domaines une première exploration de la religion chrétienne telle qu’elle était vécue au Proche-Orient, de l’Antiquité tardive à la période ottomane. La bibliographie chrono-thématique qui clôt le volume leur permettra de s’orienter dans ces champs encore nouveaux pour les études syriaques.

ISBN 10 : 2705341312

ISBN 13 : 9782705341312

Collection :

Études syriaquesPages : 450

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

études syriaques ,

magie,

sciences occultes,

religion,

Proche-Orient,

christiannisme

Liban de 1920 à nos jours

Auteur(s) : EL-LAHHAM Wissam

Prix (TTC) : 32 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2024

/

En savoir plus... /

Au Liban, la pactologie est l’arme par laquelle le pouvoir politique décide de suspendre la constitution au nom de la concorde confessionnelle. Sous prétexte d’équilibre national, l’émergence d’une « pactocratie » fait le jeu des seigneurs de la guerre qui se sont partagés, notamment après 2005, les dépouilles d’un État et pris en otage une société civile toujours menacée par la crainte d’une éventuelle «guerre civile ».

Cet ouvrage pluriellement référencé et par une approche interdisciplinaire associe la théorie du droit, l’histoire politique et le droit constitutionnel dont il questionne les pratiques. Il confronte le Pacte national à tous les concepts politico-juridiques capables d’élucider sa nature mais devenus inopérants dans le contexte libanais : démocratie consociative, coutume, conventions de la constitution, fédéralisme, contrat social, légitimité. Seule, du point de vue de l’auteur, la théorie décisionniste de Carl Schmitt semble apte à fournir une interprétation de l’équilibre entre politique et constitution du Liban actuel.

Wissam el-Lahham est Maître de conférences à l’Institut des Sciences politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Il enseigne la théorie politique, les régimes politiques du Liban et du Monde Arabe ainsi que le droit constitutionnel libanais. Chercheur affilié au Legal Agenda, il y dirige le département des études constitutionnelles.

ISBN 10 : 2705341329

ISBN 13 : 9782705341329

Pages : 319

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-DroitMots-clés :

pactologie,

droit,

pactocratie,

histoire politique,

liban

Récits en vers arabes d’expéditions militaires

au xixe siècle

Auteur(s) : Collectif

Collection : Sources Africaines

Prix (TTC) : 46 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2023

/

En savoir plus... /

Mustafa Alloush, Thierno Woûri Diallo Lâriya, Alfa Mamadou Lélouma, Bernard Salvaing

Une nouvelle histoire du continent africain est en train de s’écrire, à partir de l’étude des manuscrits rédigés sur place en arabe et dans les langues locales. Ces sources africaines de nos connaissances appellent la multiplication d’éditions critiques scientifiquement établies par des spécialistes : ainsi le lecteur peut-il disposer d’un matériau autochtone, souvent antérieur aux colonisations et à leur prisme parfois réducteur.

Forte de son expertise sur l’Afrique, l’Académie des sciences d’outre-mer, membre de l’Union académique internationale, a rejoint le programme de recherches « Fontes Historiae Africanae » créé par cette dernière. Elle lance, en 2019, avec l’aide des éditions spécialisées Geuthner, la collection sources africaines où la présente étude vient prendre place.

On y trouvera huit poèmes arabes écrits par des auteurs du Fouta-Djalon (Guinée actuelle) qui relatent des combats menés au nom de l’islam auxquels ils ont pour la plupart participé.

Les textes les plus anciens (d’un auteur anonyme et d’Aḥmad b. Muḥammad b. ʿUṯmān Kali) ont trait à l’invasion de Condé Bourama, à la fin du xviiie siècle. Les autres récits datent de la deuxième moitié du xixe siècle : ils relatent des expéditions menées dans l’actuelle Guinée Bissau, contre Bérékolon (textes de Tierno Samba Mombéyâ et Tierno Sadou Dalen) et contre Korobâli (texte d’Alfā Bakar b. Muḥammad Numā).

Viennent enfin trois poèmes rédigés par Tierno ʿAbdullah b. Šayḫ Ḥāmid Dalâlé : sur l’expédition contre Badon dans l’actuel Sénégal et sur des combats contre la dissidence intérieure des Houbbous.

Ces documents permettent de reconstituer une histoire rédigée jusqu’alors essentiellement à partir de documents écrits en peul ou de sources orales. Leur caractère officiel, le fait qu’ils n’émanent que d’une élite restreinte, n’empêchent pas une liberté de ton parfois inattendue et permettent au chercheur d’effectuer une foule de découvertes, sur l’histoire politique, religieuse et sociale du Fouta-Djalon. En particulier, on y perçoit l’évolution rapide de la société entre le début et le milieu du xixe siècle. On y constate l’importance de la guerre dans la vie de la Confédération, mais aussi la place importante du soufisme chez les combattants.

ISBN 10 : 2705340353

ISBN 13 : 9782705340353

Collection :

Sources AfricainesPages : 434

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

afrique,

histoire,

manuscrits,

Fontes Historiae Africanae,

poemes,

poésie

Auteur(s) : Collectif

Collection : Sources Africaines

Prix (TTC) : 42 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2023

/

En savoir plus... /

Texte arabe transcrit, traduit et commenté par

Silvia Neposteri

Préface

Philippe Beaujard

Une nouvelle histoire du continent africain est en train de s’écrire, à partir de l’étude des manuscrits rédigés sur place en arabe et dans les langues locales. Ces sources africaines de nos connaissances appellent la multiplication d’éditions critiques scientifiquement établies par des spécialistes : ainsi le lecteur peut-il disposer d’un matériau autochtone, souvent antérieur aux colonisations et à leur prisme parfois réducteur.

Forte de son expertise sur l’Afrique, l’Académie des sciences d’outre-mer, membre de l’Union académique internationale, a rejoint le programme de recherches « Fontes Historiae Africanae » créé par cette dernière. Elle lance, en 2019, avec l’aide des éditions spécialisées Geuthner, la collection sources africaines où la présente étude vient prendre place.

Le royaume antemoro naît vers la fin du xve siècle, à la suite de l’installation de musulmans d’origines variées dans la région Sud-Est de l’île, à l’embouchure du fleuve Matatàña. Ils se constituent en aristocratie et leurs descendants perpétuent leurs savoirs et leur pouvoir à l’aide de la tradition sorabe (litt. « grande écriture »). Écrite en caractères arabes et de langue malgache, cette tradition autochtone constitue une source unique, de valeur incommensurable, pour l’histoire et l’anthropologie de Madagascar. Encore vivante et impactante dans la société actuelle, elle garde et transmet l’histoire, les généalogies et les savoirs exotériques des élites antemoro. Cet ouvrage présente le manuscrit inédit HB6, appartenant au Fonds Berthier et conservé à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer de Paris. Le texte, ici transcrit, translittéré et traduit, est analysé et comparé avec d’autres manuscrits arabico-malgaches. Le ms. HB6 relate en particulier l’histoire du clan antemoro anakara, qui détient des prérogatives religieuses spéciales.

Silvia Neposteri, anthropologue et historienne, est Docteur de recherche en Histoire de l’Afrique et de l’Asie à l’Università di Pavia et Docteur de recherche en Histoire, société et civilisations à l’INALCO de Paris. Depuis 2016, elle travaille dans l’OBNL Italia Solidale – Mondo Solidale Vo.S.Vi.M. où elle est directrice de la section Missions en Afrique, Asie et Amérique du Sud.

ISBN 10 : 2705340360

ISBN 13 : 9782705340360

Collection :

Sources AfricainesPages : 340

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

manuscrit arabico-malgache HB6,

Anakara,

histoire,

afrique,

antemoro,

sorabe,

malgache

Hommage à Michel Balivet

Auteur(s) : Collectif, LESSAN PEZECHKI Homa (dir.), GARDETTE Philippe (dir.)

Prix (TTC) : 46 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2023

/

En savoir plus... /

Contributeurs : Paschalis Androudis, Alireza Askari-Chaverdi, Cyril Aslanov, Camille Aubert, Benoît Fliche, Sami Benkherfallah, Stéphane Cermakian, Kamel Chachoua, Jean-Claude Cheynet, Marie-Hélène Congourdeau, Mattéo Coq, Gérard Dédéyan, Morteza Djamali, Nicolas Faucherre, Denis Gril, Frédéric Hitzel, Élisabeth Malamut, Yoan Parrot, Homa Lessan Pezechki, Vladislava Spasova Ilieva, Alexandre Toumarkine, Nicolas Vatin, Philippe Gardette.

Pendant plus de quarante ans, Michel Balivet (1944-2020) a réalisé une œuvre abondante. Son étude de la zone persano-byzantino-ottomane au Moyen-Âge, passage traditionnel entre continent oriental et continent occidental, s’appuyait sur un nécessaire comparatisme. Cela évitait le piège de la fameuse « guerre des civilisations » en insistant sur les interinfluences politiques, économiques, culturelles, religieuses et mystiques qui aboutissaient à une véritable culture anatolienne hybride marquée par le syncrétisme.

Fort d’une érudition précoce et d’une connaissance du grec et du turc, Michel Balivet était à la fois un homme de terrain, un chercheur et un professeur hors pair s’appuyant sur des sources premières incitant à leur traduction. Son œuvre et son approche, profondément humanistes, ne faisaient que souligner les ponts interculturels et intercivilisationnels trop peu mis en exergue par la recherche.

Cet ouvrage réunit les contributions de chercheurs de disciplines différentes qui voudraient, à son instar, penser l’Histoire autrement qu’un choc des civilisations ; celle de la conscience de l’Autre, bien plus proche que différente.

ISBN 10 : 2705341091

ISBN 13 : 9782705341091

Pages : 536

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-LittératureMots-clés :

Michel Balivet,

histoire,

échanges,

voyage,

interinfluences,

perse,

byzance,

empire ottoman,

littérature

Auteur(s) : BERTI Vittorio, DEBIÉ M.

Collection : Études syriaques

Prix (TTC) : 45 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2023

/

En savoir plus... /

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques,

celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-

chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

Le thème du droit dans les contextes de présence syriaque, tant sur le plan ethnique que du point de vue de la diffusion des Églises, est essentiel pour comprendre comment les communautés étaient organisées à un certain moment de l’histoire, quels modèles comportementaux et sociétaux étaient ou non admissibles et quelle a été l’évolution dans l’espace et dans le temps des textes et des pratiques.

Héritières des cultures juridiques du Proche-Orient ancien et liées à celles des empires dans lesquels elles se développèrent, la réflexion et la pratique juridiques syriaques, porteuses de leur propre mode autochtone de régulation des relations mercantiles et patrimoniales, ont été fortement enrichies par l’influence des traditions juridiques d’Israël, par la présence en Syrie occidentale de la culture et des institutions juridiques romano-byzantines, par la confrontation en monde iranien avec celle des Perses sassanides, et enfin par le nouveau monde éthique et juridique apparu avec l’avènement de l’Islam à partir du viie siècle dans tout le Proche et Moyen-Orient.

L’expansion des communautés et des Églises de tradition syriaque s’est accompagnée d’une caravane de lois et de traditions jurisprudentielles recueillies, préservées, transmises et constamment intégrées par les lettrés syriaques dans un paysage ethnique et culturel asiatique encore plus vaste. Celui-ci a contribué à façonner un certain « relativisme » vis à vis des systèmes juridiques et des coutumes avec lesquelles les chrétiens syriaques ont appris à composer. De là sont nées une créativité et une liberté dans l’élaboration de solutions pour les différents cas de vie, sous le regard des évêques et des dirigeants communautaires.

Droit des Églises, le droit en syriaque est envisagé dans ce volume dans le contexte des droits impériaux dans lesquels il s’est développé et par rapport auxquels il s’est défini. Droit civil et droit ecclésiastique doivent être ainsi appréhendés en interaction et en situation multilingue, le droit des Églises syriaques entrant en dialogue avec celui des autres communautés religieuses et des États.

Ce volume rassemble une série de contributions visant à présenter les sources du droit en monde syriaque afin de les rendre accessibles aux non-spécialistes. Il a pour but également de faire un point sur les études historiques concernant les contextes dans lesquels textes et corpus sont apparus et l’impact qu’ils ont eu. Il s’intéresse aussi aux pratiques du droit et aux conditions d’exercice de la justice, ouvrant ainsi des fenêtres vers des études d’histoire sociale, d’histoire culturelle et d’études de genre en permettant un accès à des catégories sociales peu représentées dans d’autres types de textes, comme les femmes, les enfants, les esclaves.

Les anciens systèmes notariaux présents dans les contextes araméophones, la manière dont les sources canoniques se rapportent aux juifs et au judaïsme, l’impact de la production canonique alexandrine et des textes synodaux antiochiens dans le contexte syriaque, la réflexion théologique sur le droit séculier, la tradition canonique syro-occidentale, de Sévère d’Antioche aux synodes du ixe siècle, jusqu’à la relation entre le droit canonique et le droit islamique sont autant de sujets étudiés.

ISBN 10 : 2705341152

ISBN 13 : 9782705341152

Collection :

Études syriaquesPages : 494

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-Littérature-Histoire des textesMots-clés :

syriaque,

droit,

étude,

histoire,

culture

Autour du manuscrit Supplément turc 1200 d’Antoine Galland

Auteur(s) : DIAB-DURANTON Salam, DURANTON Henri

Prix (TTC) : 39 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2022

/

En savoir plus... /

Il n’est guère besoin de vanter l’apport d’Antoine Galland à la tradition des échanges entre Orient et Occident avant la Révolution. Sa traduction des Mille et une Nuits – roman qu’il était le premier à faire connaître au public européen – n’a cessé d’être rééditée du début du xviiie siècle à nos jours. Sur cette réputation universelle et ses nombreux travaux, il fut tacitement admis qu’il était un modèle d’orientaliste et à ce titre maîtrisait parfaitement arabe, turc et persan.

Nous avons voulu le vérifier à partir d’un curieux manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de France, et à ce jour jamais exploité. Enregistré sous le titre Supplément turc 1200, il constitue la première étape d’une anthologie de proverbes arabes, turcs et quelques-uns en persan, qui n’a jamais vu le jour.

La double originalité de ce manuscrit, et qui en fait la valeur unique pour les spécialistes, c’est qu’il propose à chaque fois un proverbe arabe, turc ou persan, et la traduction de Galland au-dessous. De la sorte, il permet de tester les aptitudes linguistiques réelles du traducteur des fameuses Mille et une Nuits, ce que de nombreux travaux antérieurs n’avaient pas réussi à faire et également de suivre, sur le vif, un traducteur au travail.

Chemin faisant, l’enquête s’est élargie. La tentative de Galland a été replacée dans une tradition qui remonte à l’époque humaniste. Par ailleurs, elle permet de mieux comprendre le désir novateur de cet érudit d’instaurer un dialogue entre deux univers culturels se rejetant souvent l’un l’autre parce qu’ils ne se connaissaient pas ou très mal.

Salam Diab-Duranton est professeure des universités en Linguistique arabe à l’université Grenoble Alpes. Ses recherches portent principalement sur la lexicographie et la lexicologie de l’arabe standard et dialectal. Ses domaines d’investigation scientifique s’étendent également à la littérature populaire du Mashreq, notamment l’étude des proverbes. Elle a publié aux Éditions Geuthner Proverbes et locutions figées : description et catégorisation et Substitution et créativité lexicales en arabe : compilation, théorisation, restructuration.

Henri Duranton est maître de conférences retraité de l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne. Sa participation à l’édition d’Antoine Galland est dans la suite logique de sa publication, en trois volumes, des voyages de Paul Lucas qui fut le contemporain de Galland, et qu’il a dû croiser sur les routes de l’Empire ottoman qu’ils ont tous deux sillonnées.

Nicolas Vatin est historien de l’Empire ottoman, directeur de recherche au CNRS, directeur d’études à l’EPHE, PSL.

ISBN 10 : 2705340940

ISBN 13 : 9782705340940

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

proverbe,

Antoine Galland,

Orient,

Occident,

orientalisme,

Supplément turc 1200,

Mille et une Nuits

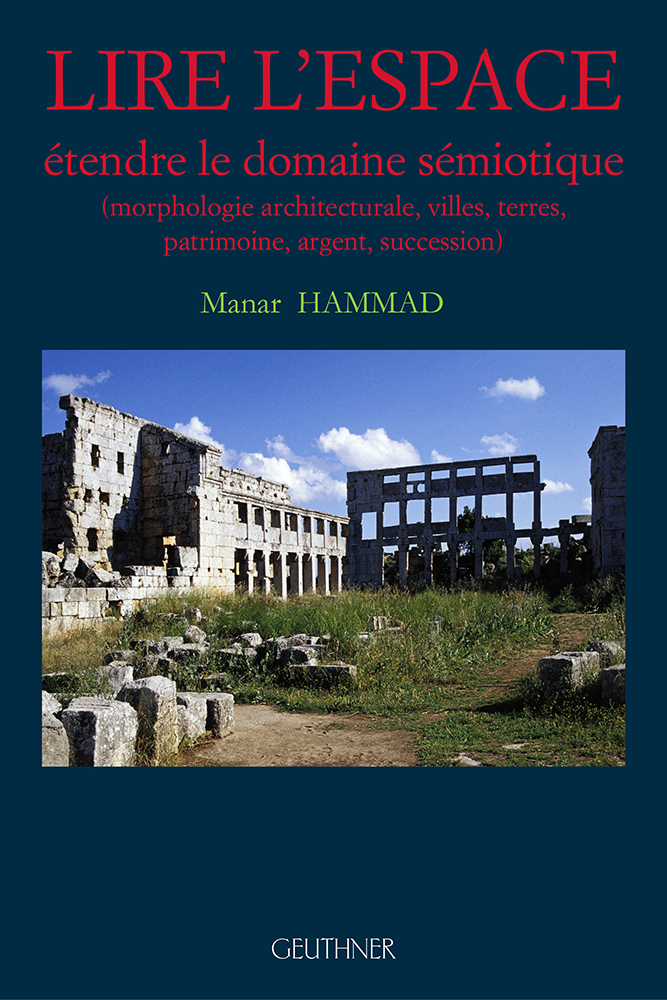

étendre le domaine sémiotique

(morphologie architecturale, villes, terres, patrimoine, argent, succession)

Auteur(s) : HAMMAD Manar

Prix (TTC) : 36 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

Le présent recueil groupe onze articles publiés ces dernières années, complétant les collections antérieures parues dans Lire l’espace, comprendre l’architecture (2006) et dans Sémiotiser l’espace, décrypter architecture et archéologie (2015), pour assembler et mettre à la disposition des lecteurs quelques analyses qui, malgré leur dispersion dans divers supports académiques, poursuivent de manière raisonnée et cohérente un même but, celui de la mise au point des concepts et méthodes susceptibles de rendre compte des manifestations du sens dans le monde naturel, où l’architecture joue un rôle éminent. Le souci de porter la sémiotique en des domaines où elle n’avait pas été mise en œuvre éprouve la validité des prémisses. En étendant le domaine abordé, on élargit les espaces considérés et on multiplie le nombre des sujets du déplacement. On est amené en conséquence à considérer un espace physique plus complexe en relation avec un espace social plus touffu.

La question de l’élargissement du domaine d’étude peut être approchée avec la notion comparative d’échelle. Dans ce recueil, la notion d’échelle détermine l’ordre qui range les articles où dominent les questions de l’espace physique, alors que les questions de l’espace social dominent l’analyse de la Succession (article X) et la deuxième moitié de l’analyse de l’espace scandinave (article IX). C’est la grande échelle (celle d’une ville, d’une société, d’une ethnie…) qui impose l’introduction de quatre isotopies descriptives (religieux, militaire, économique, politique) nécessaires à l’analyse, alors qu’ils ne sont nullement utiles à l’échelle d’un édifice. Dépend aussi de l’échelle l’utilité de la notion d’acteur collectif, introduite par Greimas et Landowski en 1970 à propos de textes juridiques. Cette notion s’impose pour l’analyse des acteurs à l’échelle d’un territoire urbain (article VIII) ou d’un territoire régional (article IX).

Dans les articles réunis ici, nous avons opté pour une présentation qui privilégie l’objet d’analyse, en laissant au second plan les questions de méthode et le métalangage sémiotique, qui ont fait l’objet de critiques hors du milieu des sémioticiens. Cela répond au souci d’être lu hors du milieu « professionnel » : si nous voulons être compris par des architectes et des archéologues, il convient d’adopter un langage relativement ordinaire. Ce qui n’impose pas l’abandon des concepts qui régulent l’analyse : au contraire, nous avons tenu à en maintenir toute la cohérence et la rigueur, sans afficher le métalangage pour autant. Nous espérons avoir réalisé un tel équilibre. Il fallut formuler quelques propositions et en tester l’efficacité. Leur utilité se mesure à l’aune de l’intérêt des questions résolues et des résultats obtenus.

Sommaire

i Morphologie et interprétation en archéologie

ii Perspective archéosémiotique sur Palmyre

iii Sémiotique de l’irrigation à Tadmor-Palmyre

iv Sémiotique de la destruction à Tadmor-Palmyre

v Semantics of patrimonial destruction

vi Reconstruire les villes, notes de synthèse

vii Sémiotique et Urbanisme

viii Régimes anciens de la terre au Proche-Orient

ix Dirhams en Scandinavie, argent & rente foncière

x La Succession

xi L’espace du virus

Né à Beyrouth en 1944, Manar HAMMAD suivit des études de mathématiques, d’architecture et de sémiotique avant de s’engager dans la recherche et l’enseignement puis dans l’archéologie. Il a travaillé quatorze ans sur Palmyre, où il a dirigé une mission archéologique (2009-2010). Architecte DPLG et Docteur en sémiotique, il aborde l’architecture et la ville pour y chercher un sens qui s’articule sur la forme géométrique et sur les valeurs sous-tendant l’action des hommes. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de sémiotique de l’espace, où les questions de méthode sont explicitées en relation avec des cas concrets choisis en raison des caractères structurels qui les articulent.

ISBN 10 : 2705340865

ISBN 13 : 9782705340865

Pages : 376

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Archéologie-ArchitectureMots-clés :

sémiotique,

archéologie,

Palmyre,

patrimoine,

urbanisme,

Proche-Orient

mémoires libano-françaises

Auteur(s) : DAGHER Carole H., PRINCE Myra

Prix (TTC) : 39 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

À l’heure du centenaire de l’État libanais, voici un ouvrage collectif qui revisite les liens entre le Liban et la France sur le « temps long » de la politique et de la diplomatie, qui questionne les échanges et les transferts culturels et puise au plus profond des sources de l’Histoire contemporaine. Par touches successives et en différents domaines, des morceaux d’histoires se croisent, des amitiés se tissent, des complexités s’élaborent.

Proclamé dans ses frontières actuelles par le général Henri Gouraud le 1er septembre 1920, l’État libanais aurait dû célébrer un autre centenaire : celui de ses acquis, de ses réussites. Cette date aurait dû constituer une célébration nationale. Le constat est celui d’un d’échec, qui relègue le Liban au rang d’État failli, d’État « déquillé ». La liste de ses manquements est longue !

Mais une relation d’amitié, jamais discontinuée, persiste entre le Liban et la France. Il faut lui « reconnaître un caractère exceptionnel et énigmatique. Pourquoi deux peuples s’obstinent- ils à se penser liés par la raison et par le cœur ? Comment l’effort des générations successives a-t-il constamment servi ce lien qui dépasse l’ordinaire diplomatique ou économique, et semble relever de la nécessité ? ».

Des liens et des lieux raconte une aventure collective d’auteurs mobilisés de part et d’autre de la Méditerranée, ouvrage lui-même ferment et témoignage de cette construction fraternelle.

ISBN 10 : 2705340759

ISBN 13 : 9782705340759

Pages : 418

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-LittératureMots-clés :

Liban,

France,

état libanais,

histoire contemporaine,

diplomatie,

peuples,

témoignages

Auteur(s) : GALLEY Micheline

Prix (TTC) : 12 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

« Malte, disait Fernand Braudel, a ouvert son esprit et son cœur à toutes les civilisations qui lui ont rendu visite, si bien qu’aujourd’hui la Méditerranée lui appartient en son entier… »

Tout au long de l’Histoire, les contacts et échanges se sont succédé dans ce petit archipel au cœur de la Méditerranée, faisant de celui-ci un véritable creuset de cultures.

Ce bref essai suit le processus de la mixité originale qui s’opère, en apprécie les effets – dans le domaine de la langue, de la religion, de la culture en général – et dégage quelques aspects saillants de la personnalité maltaise.

Micheline Galley est directeur de recherche honoraire au CNRS. Ethnologue arabisante, elle a travaillé sur les littératures de tradition orale à Malte et au Maghreb ; elle s’est attachée particulièrement à l’étude d’une œuvre maîtresse de la littérature populaire arabe : La Geste hilalienne, aujourd’hui inscrite au patrimoine de l’Unesco.

S’intéressant aux phénomènes de continuité de certains thèmes narratifs (observés à Malte et en Italie) et liturgiques (en Catalogne), Micheline Galley a suivi le parcours semé de transformations de la Sibylle et le rayonnement artistique qu’elle a suscité à travers l’Europe ; un livre richement illustré (Geuthner 2010) et plusieurs articles lui sont consacrés.

ISBN 10 : 2705340469

ISBN 13 : 9782705340469

Pages : 42

Format (mm) : 210x210

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

Malte,

civilisations,

Méditerranée,

Histoire,

culture,

religion,

langue

entre Orient et Occident

Auteur(s) : Collectif, CHEVALIER Marie-Anna

Prix (TTC) : 48 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

La territorialité au Moyen Âge est une vaste question débattue depuis plusieurs décennies par les historiens. Cette thématique n’avait cependant jamais été abordée en tant que telle pour les ordres religieux-militaires dans une étude d’ensemble couvrant une grande partie du monde chrétien médiéval.

Cette œuvre collective, réunissant les travaux d’historiens et d’historiens de l’Art spécialistes des ordres militaires en Orient et en Occident, a pour objectif d’engager une réflexion de fond pour comprendre la relation que les quatre principaux ordres – Temple, Hôpital, Sainte-Marie des Teutoniques, Saint-Lazare – entretiennent avec les territoires qu’ils occupent ou ceux dans lesquels ils s’insèrent. Elle considère la manière dont leur présence s’inscrit dans ces lieux, les rapports qu’ils établissent avec les populations qui y vivent, les réseaux relationnels locaux et régionaux qu’ils établissent, les particularités propres à leurs implantations en fonction de la période, du niveau d’échelle, de la zone géographique et des sociétés envisagées.

Différentes étapes ont marqué la perception de la territorialité au Moyen Âge, avec des périodes de mutation en Occident, entre les xie et xiiie siècles, impulsées par la réforme grégorienne, ou encore à travers les bouleversements provoqués par les croisades en Méditerranée orientale et la création d’États latins dans le Levant, États dont les besoins criants ont suscité l’apparition de ces ordres au caractère spécifique au xiie siècle. Dans ces nouveaux pays sans cesse en conflit et toujours en sursis, l’enjeu principal est la sauvegarde de terres à haute dimension symbolique.

Avec les contributions de

Carlos de Ayala Martínez, Elena Bellomo, Jochen Burgtorf, Damien Carraz, Marie-Anna Chevalier, Loïc Chollet, Nicholas Coureas, Simon Dorso, Joan Fuguet Sans, Sylvain Gougenheim, Rafaël Hyacinthe, Philippe Josserand, Carme Plaza Arqué

ISBN 10 : 2705340506

ISBN 13 : 9782705340506

Pages : 430

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

territorialité,

Moyen Âge,

ordres religieux-militaires ,

chrétien,

histoire,

ordres militaires,

conflit

ou la transfiguration

du réel

Auteur(s) : SLEIMAN Rima

Prix (TTC) : 30 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Romancier et nouvelliste égyptien appartenant à la génération des écrivains des années soixante, Mohammad El-Bisatie (1937-2012) est l’un des auteurs majeurs de la littérature arabe contemporaine. Profondément marqué par la misère que connaissent les villages de son enfance dans la région de Port-Saïd, il se fait connaître en publiant, dès 1967, des nouvelles et des romans qui relatent des situations d’extrême violence et mettent à l’honneur des personnages marginaux ; prisonniers, pauvres et affamés, ainsi que des gens simples aux destinées brisées. Il obtient plusieurs prix littéraires et ses œuvres sont traduites en français et en anglais.

Qualifié de « poète de la fiction », El-Bisatie réinvente le rapport entre le récit et le poème en inscrivant au cœur de son œuvre le souci d’un réel augmenté et transfiguré. Tour à tour, le roman s’infléchit vers le poème et le poème vers le roman. Héritier du réalisme mahfouzien, Bisatie est le praticien d’un nouveau partage rhétorique qui dépasse la représentation mimétique pour une nouvelle forme d’écriture dense, épurée et concise. Une poésie du réel s’en dégage, non pas au sens d’un récit autoréférentiel et clos d’une rêverie solitaire, mais comme expérience d’une révélation.

Rima Sleiman est maître de conférences habilitée à diriger la recherche, à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) – Université Sorbonne Paris Cité (USPC) et directrice du département des études arabes. Normalienne et agrégée d’arabe, elle est docteure en littérature générale et comparée et auteure de nombreux articles portant sur de grandes figures de la littérature arabe moderne comme Badr Châkir al-Sayyâb, Maḥmûd Darwîch, Nagîb Maḥfûẓ ou Ibrâhîm al-Kûnî.

ISBN 10 : 2705340452

ISBN 13 : 9782705340452

Pages : 266

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Littérature-Histoire des textesMots-clés :

Mohammad El-Bisatie,

littérature arabe contemporaine,

Port-Saïd,

poète de la fiction,

récit,

poème,

réel augmenté et transfiguré,

réalisme mahfouzien

péninsule Arabique

VIe- XIVe siècles

Auteur(s) : FAÜ Jean-François

Prix (TTC) : 21 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Dès la fin du Ve siècle, les deux grandes religions abrahamiques implantées dans la péninsule Arabique s’affrontèrent autour de deux points focaux : la concurrence missionnaire et l’exercice politique. Défait militairement en 525, le judaïsme amorça un repli religieux et identitaire au profit des nouveaux pouvoirs, tout d’abord chrétien puis musulman.

Si les mécanismes de la christianisation du Ve siècle diffèrent des processus d’adhésion à l’islam à l’époque de l’hégire, il est cependant possible d’identifier les articulations de ces deux mouvements, d’en saisir les conséquences qui se traduisent tant par un repli communautaire que par l’abandon de l’espace public. Les conversions au christianisme furent douloureuses, imposées et révocables ; celles à l’islam étaient choisies, proposées et exclusives, hormis certaines périodes précises pendant lesquelles le pouvoir imposa, dans un laps de temps plus ou moins long, la conversion à cette religion.

Historien, Jean-François Faü exerce actuellement la fonction de Directeur du département Culture à l’Université internationale Senghor à Alexandrie. Il est également membre du CéSor-EHESS, laboratoire du Centre d’études en sciences sociales du religieux, où ses recherches portent sur l’histoire religieuse et sociale de la péninsule Arabique et de la Corne de l’Afrique.

ISBN 10 : 2705340483

ISBN 13 : 9782705340483

Pages : 182

Format (mm) : 140x200

Discipline :

Religions-Littérature-Histoire des textesMots-clés :

religions abrahamiques,

péninsule Arabique,

politique,

judaïsme,

religion,

chrétien,

musulman,

histoire

(VIe s. av. J.-C. – IIe s. apr. J.-C.)

Auteur(s) : GIRARDIN Michaël

Prix (TTC) : 33 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Culture archéologique du judaïsme ancien

Cette collection se conçoit comme un ensemble d’études thématiques circonscrites aux traces archéologiques du judaïsme ancien et leurs interprétations. Chaque volume cherche à ordonner le matériel archéologique exhumé sur un sujet donné afin de contribuer à caractériser la culture d’hommes et de femmes qui se perçoivent et/ou qu’on perçoit comme juifs ou juives dans l’Antiquité et au Moyen Âge.

La collection s’inscrit dans la perspective de la culture archéologique, c’est-à-dire l’étude d’un ensemble d’objets jugés significatifs et présentant une récurrence d’un site archéologique à l’autre, à une époque donnée plus ou moins longue et dans un ensemble géographique à définir, qui caractérise une société ou un groupe humain. Chaque volume constituant un pan matériel de la culture du judaïsme ancien.

« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » : cette phrase bien connue des Évangiles s’éclaire d’un jour nouveau à mesure que se poursuivent les enquêtes historiques portant sur la fiscalité en Judée du tournant de notre ère.

Cette première synthèse complète sur la fiscalité de Judée invite à se demander si cette matière froide et technique ne serait pas, au contraire, une matière brûlante, « éveilleur de révoltes », à la fois un reflet et un condensé des complexités économiques, politiques, sociales voire théologiques ?

Quels sont les impôts prélevés ? Quels sont les moyens de paiement ? Est-il vrai que le temple de Jérusalem n’acceptait que les shekels de Tyr ? Pourquoi l’impôt romain dérangeait-il les contemporains de Jésus ? Quelle est la place des relations financières dans l’histoire politique de la Judée ? Ces questions, parmi tant d’autres, reçoivent ici une réponse à la fois à jour des découvertes les plus récentes et accessible au public spécialiste autant que curieux.

Michaël GIRARDIN est agrégé d’histoire et docteur en histoire ancienne. Il est maître de conférences en histoire ancienne à l’Université du Littoral depuis 2019. Ses travaux portent sur la situation fiscale et sur les enjeux sociaux, politiques et théologiques de la fiscalité en Judée au tournant de notre ère.

ISBN 10 : 2705340544

ISBN 13 : 9782705340544

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Archéologie-ArchitectureMots-clés :

fiscalité,

judaisme,

archéologie,

antiquité,

moyen-age,

finances,

shekels,

histoire,

théologie

Héritage et Transmission de -3300 à +1500

Auteur(s) : KHATER Antoine, DJEBBAR Ahmed

Prix (TTC) : 26 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Les résultats de nombreuses recherches menées au cours des deux derniers siècles, concernant les sciences développées au Proche-Orient entre le -xxxiiie siècle (av. J.-C.) et le +xve siècle (ap. J.-C.), sont exposés dans cet ouvrage.

La première partie concerne la contribution fondamentale des cultures du Proche-Orient ancien à la naissance et au développement des sciences, entre le -xxxiiie siècle et le +viie siècle. La question de la transmission de ces sciences à d’autres civilisations de la Méditerranée, avant le +viiie siècle, se pose. Sur ce thème précis, les éléments fournis par les sources, sont complétés par l’étude d’hypothèses crédibles sur quelques aspects de cette transmission et semblent apporter un éclairage inédit.

La deuxième partie de l’ouvrage dresse, dans un premier temps, un bilan des connaissances portant sur les héritages anciens, à l’origine de la naissance d’une nouvelle phase scientifique et technologique au Proche-Orient, et ce à partir du +viiie siècle. Un autre, provisoire, éclaire le contenu de la tradition entre le +ixe et le +xve siècles ; période de grand développement scientifique au sein de l’empire arabo-musulman et sa civilisation, avec des prolongements significatifs hors de ses frontières, à l’Est et à l’Ouest.

Ahmed Djebbar est professeur émérite de Mathématiques et Histoire des Mathématiques à l’université de Lille. Ses recherches portent sur l’histoire des activités mathématiques de l’Occident arabo-musulman, en relation étroite avec celle de l’Orient.

Antoine Khater est professeur de Physique théorique, il a travaillé au CEA Saclay et aux universités de Paris VI Jussieu et du Mans. Ses recherches portent sur la Matière condensée et la nanophysique. Il s’intéresse également à l’Histoire des sciences en Mésopotamie.

ISBN 10 : 2705340636

ISBN 13 : 9782705340636

Pages : 220

Format (mm) : 140x200

Discipline :

Histoire des sciences et des techniquesMots-clés :

sciences,

orient,

transmission,

connaissances,

héritages,

Proche-orient

du Proche-Orient ancien à l’Occident médiéval

Auteur(s) : Collectif, DEBIAIS Vincent, PALAZZO Eric

Prix (TTC) : 38 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

Issu d’un colloque tenu au printemps 2016 à Ligugé, dans le cadre de la plus ancienne abbaye d’Occident, ce volume réunit les contributions de chercheurs universitaires venus de divers pays et continents, invités à vivre et à travailler ensemble pendant trois journées sur un thème jusque-là peu abordé : celui du voilement et du dévoilement du divin dans l’art et dans liturgie entre Antiquité et Moyen Âge.

Dépassant largement la seule interrogation historique, la problématique proposée utilise de nombreuses approches qui, au fil des pages et des contributions, se révèlent complémentaires. Depuis le voile du Temple de Jérusalem – à la fois limite et lieu de révélation – jusqu’à l’utilisation du « rideau » par les artistes de l’époque classique, la matérialité du voile ne cesse de se rencontrer et de dialoguer avec sa symbolique ; que ce soit dans la littérature patristique, dans la liturgie, dans la vie et la mise des moniales, dans l’architecture et l’ornementation des édifices religieux ou encore dans le « dévoilement » cosmique d’une vision du divin.

Le voilement du « dieu » (ou du lieu de sa rencontre), attesté depuis la plus haute antiquité orientale, n’a cessé de se manifester tout au long de l’histoire des religions, particulièrement du monothéisme. Mais il ne va pas sans l’idée, l’espoir et même la réalisation d’un dévoilement qui veut révéler un invisible pourtant impossible à faire paraître matériellement. Sous ses diverses formes, cultuelles, littéraires, artistiques, ce « voilement/dévoilement complémentaire » traverse l’histoire humaine.

ISBN 10 : 2705340155

ISBN 13 : 9782705340155

Collection :

CollectifPages : 356

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

colloque,

voile,

voilement,

liturgie,

ornementation,

divin,

art,

histoire

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail