Résultats affichés : (21-40)/54

Mélanges offerts à Leila Badre

Auteur(s) : Collectif, BRIQUEL CHATONNET F., CAPET Emmanuelle, GUBEL Eric, ROCHE-HAWLEY Carole

Prix (TTC) : 40 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

Études d’archéologie, d’épigraphie et d’histoire proche-orientales et méditerranéennes

Contributions de

Julien Aliquot, Nagib Badre, Marie-Françoise Besnier, Dominique Beyer, Jean-Luc Biscop,

Pierre Bordreuil, Vanessa Boschloos, Françoise Briquel Chatonnet,

Emmanuelle Capet, Annie Caubet, Mhamed H. Fantar, Hermann Genz, Nicolas Grimal,

Eric Gubel, Haytham Hasan, Robert Hawley, Linda Herveux, Jean-Louis Huot, Eva Ishaq,

Martha Sharp Joukowsky, Reinhard Jung, Vassos Karageorghis, Kay Kohlmeyer, Jacques Lagarce,

Nour Majdalany, Michel Al-Maqdissi, Jean-Claude Margueron, Valérie Matoïan,

Stefania Mazzoni, Patrick Maxime Michel, Nadine Panayot Haroun,

Tatiana Pedrazzi, Carole Roche-Hawley, Jacques Seigne, Samir Tabet,

Jean-Paul Thalmann, Anita van der Kloet-de Kock van Leeuwen,

Jean‑Baptiste Yon, Marguerite Yon

ISBN 10 : 2705340278

ISBN 13 : 9782705340278

Collection :

CollectifPages : 446

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-LittératureMots-clés :

archéologie,

épigraphie,

histoire proche-orientales et méditerranéennes,

Leila Badre

Mélanges offerts à Daniel Lançon

Auteur(s) : Collectif, BOULAÂBI Ridha

Prix (TTC) : 36 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

Placé sous le signe de « l’aménité des rencontres » entre collègues de France, du Maghreb, des États-Unis, ce volume réunit des contributions qui rendent hommage à Daniel Lançon, professeur des universités émérite à l’université de Grenoble Alpes. Reconnus en France et à l’étranger, ses travaux de recherche sur les transferts culturels entre Orient et Occident, sur les littératures française et francophone contemporaines, ont largement contribué aux débats autour de l’altérité, des identités contrariées, de « l’entre-deux », pour reprendre l’expression de Daniel Sibony.

En s’inscrivant dans le prolongement de ces réflexions, les contributions qui composent ce volume d’hommage viennent rappeler la complexité des rapports entre l’Europe et ses ailleurs linguistiques et culturels, face à une actualité marquée par les crispations identitaires et par la peur de l’autre, désigné comme foncièrement étranger. Faisant entendre de nombreuses « voix d’Orient », cet ouvrage propose des formes de dépassement, permettant de sortir du manichéisme qui nourrit aujourd’hui certaines approches racialisantes. À l’instar de Gérard de Nerval, les contributeurs tiennent à montrer que « l’Orient est moins éloigné de nous que l’on ne pense ».

Ridha Boulaâbi

Avec les contributions de

Yves Bonnefoy, Ridha Boulaâbi, Guillaume Bridet,

Catherine Brun, Christiane Chaulet-Achour, Dominique Combe,

Ralph Heyndels, Kadidja Khelladi, Martine Mathieu-Job, Fouad Mehdi,

Anne-Marie Monluçon, Sarga Moussa, Patrick Née

ISBN 10 : 2705340100

ISBN 13 : 9782705340100

Pages : 216

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-LittératureMots-clés :

Daniel Lançon,

Orient,

Europe,

aménité des rencontres,

littérature,

arts,

histoire,

orientalisme

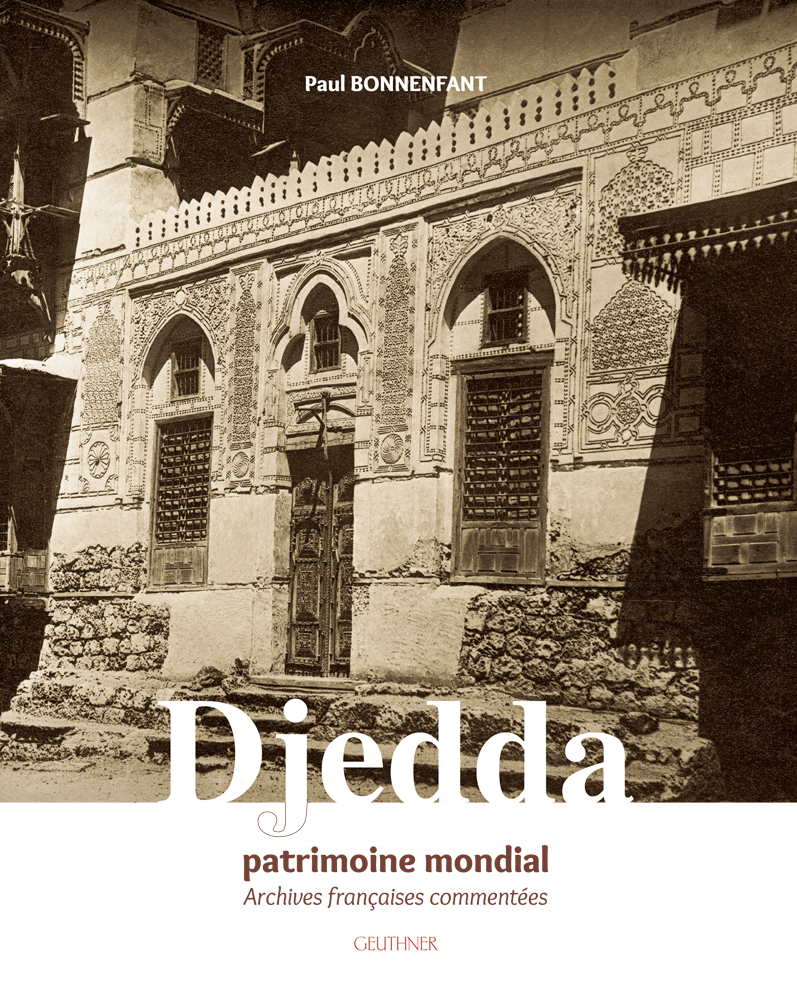

Archives françaises commentées

Auteur(s) : BONNENFANT Paul

Prix (TTC) : 68 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

La fierté de Djedda sʼinvestit notamment dans des records de hauteur. Le plus haut mât du monde pour un drapeau, 170 m de haut, inauguré le 23 septembre 2014 à l’occasion de la fête nationale de l’Arabie saoudite. Le plus haut jet dʼeau du monde, 312 mètres. Quʼon imagine la puissance des canons à eau nécessaires pour envoyer lʼeau à une telle hauteur ! Mais le monument le plus emblématique du futur est sans conteste la « Tour du royaume », rebaptisée « Tour de Djedda », dont la construction devrait sʼachever en 2020. Paroxysme de sa hauteur qui doit atteindre plus dʼun kilomètre, en dépassant toutes les tours du monde.

Djedda a été classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, sur la liste des biens culturels, en juin 2014, comme Porte de La Mecque : pôle spirituel de l’islam du monde entier, vers lequel les musulmans se tournent cinq fois par jour pour la prière, et où les pèlerins affluent désormais, tous les ans, par millions.

Dès le début du XIXe siècle, des voyageurs ont remarqué la hauteur des maisons et la qualité de la décoration en bois ajouré des moucharabiehs, loges en encorbellement sur les façades. Cette architecture aérienne et éolienne s’est épanouie entre 1800 et 1950, époque où la mer Rouge est devenue une des principales voies maritimes du monde, surtout après l’ouverture du canal de Suez en 1869.

Le noyau historique de Djedda est le témoin d’un « style de la mer Rouge », fait d’empreintes croisées de deux sphères d’influence commerciale et artistique : vers le nord-ouest, le monde de la Méditerranée orientale, autour d’Istanbul, du Caire et de Damas ; vers le sud-est, le monde de l’océan Indien, autour de la côte indienne du nord-ouest.

Les archives françaises possèdent de nombreuses photos sur l’architecture domestique de Djedda et des ports de la mer Rouge. Prises durant la première guerre mondiale, elles illustrent abondamment cet ouvrage. Quasi inédites, elles sont riches d’enseignement sur le centre historique de la ville avant les transformations drastiques dues aux retombées de la rente pétrolière.

Ancien directeur de recherche au CNRS affecté à lʼIREMAM, Paul Bonnenfant a passé une trentaine d’années dans les pays arabes. Il s’attache particulièrement à étudier les rapports de l’habitat avec les structures sociales, en privilégiant les recherches sur le terrain. Il a dirigé plusieurs ouvrages collectifs sur la péninsule Arabique, région dont il est spécialiste.

ISBN 10 : 2705340407

ISBN 13 : 9782705340407

Pages : 470

Format (mm) : 240x300

Discipline :

Archéologie-ArchitectureMots-clés :

Djedda,

architecture,

Patrimoine mondial de l’UNESCO,

moucharabiehs,

façades,

style,

histoire,

ville

entre confessionnalisme et laïcité

Auteur(s) : CHAAYA Saïd

Prix (TTC) : 27 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2018

/

En savoir plus... /

Huit études sont ici rassemblées. Elles sont autant de facettes inédites de l’histoire du Liban. Elles mettent en avant, et pour la première fois, des personnes dont la pensée comme l’action méritent d’être relatées. Le Liban, et surtout sa capitale Beyrouth, est le personnage central de cet ouvrage : déjà État mais pas encore pays, attentif aux particularismes confessionnels de ses populations, mais aspirant à la mise en place d’un sécularisme tolérant et créatif.

De l’archevêque maronite ‘Abdallah al-Bustânî qui réclame pour le Liban la protection de la France à l’émir druze Mohammad Arslân, qui énonce les principes politiques indispensables à une bonne gouvernance en passant par les œuvres sociales des missionnaires occidentaux, des hommes et des femmes agissent. Les francs-maçons, influencés par la philosophie des Lumières, s’essaient aussi à une entreprise nouvelle au Proche-Orient : le dialogue entre les religions mais aussi la rencontre de la foi et de l’esprit laïque. Beyrouth apparaît alors, en cette seconde moitié du xixe siècle et jusqu’à la veille de la Grande Guerre, comme le ferment d’une espérance. Perdure-t-elle aujourd’hui ?

Saïd Chaaya est historien du Proche-Orient, docteur en histoire contemporaine de l’École Pratique des Hautes Études, EPHE-Sorbonne, Paris. Ses recherches portent sur l’histoire intellectuelle et politique du xixe siècle dans le monde arabe, notamment sur la province ottomane de Syrie. Il est rattaché au CNRS-GSRL, Groupe Sociétés Religions Laïcités. Membre de plusieurs sociétés savantes La société historique libanaise, Société libanaise pour les études ottomanes et la Middle East Studies Association), il a enseigné un an à UCLA (University of California Los Angeles) et a organisé un important colloque pour le 300e anniversaire de la Franc-maçonnerie moderne.

ISBN 10 : 2705339852

ISBN 13 : 9782705339852

Collection :

VariaPages : 220

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

Histoire du Liban,

Beyrouth,

Empire ottoman,

Franc-maçonnerie,

Druses,

Missions au Proche Orient,

Mohammad Arslan,

Laïcité

Auteur(s) : Collection : Orients sémitiques

Prix (TTC) : 29 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2018

/

En savoir plus... /

Langage universel, la musique constitue l’un des attributs privilégiés de l’espèce humaine. L’histoire étudiée dans ce livre s’étend sur une longue durée puisque deux millénaires séparent Enḫeduanna, la princesse musicienne fille de Sargon d’Agadé et l’auteur du Livre de Daniel. C’est une très large séquence historique, mais dans un cadre géographique constant que l’on peut définir comme s’étendant du rivage méditerranéen à l’ouest aux monts du Zagros à l’est et de l’Anatolie au nord jusqu’au Golfe persique au sud. Les évolutions sociétales, religieuses et techniques advinrent sur le fond commun de la « civilisation des Sémites ».

La musique, aspect capital de cette civilisation, est un bon exemple de la manière dont évolue un art tout en restant dans une pérennité de transmission. On constate une persistance certaine des instruments dont les cordes – lyres et harpes – traversent l’espace et le temps, depuis Sumer au troisième millénaire jusqu’à Jérusalem au premier. Malgré une certaine uniformité de l’art musical dans les lieux et temps qui intéressent notre étude, on perçoit des particularités locales, des spécialisations, des lieux qui étendent leur influence par la formation que l’on y reçoit. Les musiciens répandaient leur savoir et leurs techniques, leur vocabulaire aussi.

Le chant, les instruments, mais aussi la danse comme expres-sion de joie en même temps qu’acte cultuel, nous permettent de mieux comprendre ces civilisations qui ont si profondément marqué la suite de l’Histoire.

Historien, diplômé de l’Institut d’Études Théologiques de Bruxelles, ainsi que des Universités de Strasbourg et de Poitiers, Lucien-Jean Bord est vice-président de la Société Mabillon et directeur de la collection Orients Sémitiques.

ISBN 10 : 2705340018

ISBN 13 : 9782705340018

Collection :

Orients sémitiquesPages : 228

Format (mm) : 160x240

Discipline :

MusicologieMots-clés :

Proche-Orient

La diplomatie allemande dans la Beyrouth ottomane

Auteur(s) : CHAAYA Saïd

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2018

/

En savoir plus... /

De 1878 à 1913, Girgi Dimitri Sursock, drogman au consulat général de l’Empire d’Allemagne à Beyrouth, entretient une correspondance suivie avec Martin Hartmann, orientaliste de renom, établi à Berlin après avoir travaillé au Proche-Orient. Les deux hommes s’apprécient d’autant plus qu’ils partagent un intérêt commun pour les religions, l’histoire et la géographie de ces pays, leurs littérature et philologie, sans oublier leurs arts et techniques. Leur commune appartenance à la franc-maçonnerie renforce leur amitié, vraie fraternité d’esprit tissée au travers de ces pages.

Restées jusqu’à présent inédites, les lettres de Girgi Dimitri Sursock adressées à Martin Hartmann conduisent le lecteur à la rencontre de nombreuses personnalités de premier plan de Beyrouth au tournant du XXe siècle, diplomates et archéologues, négociants, militaires et voyageurs. De nationalités diverses G. D. Sursock est le lien qui les unit. Il est, pour eux, une clef ouvrant sur la compréhension des cultures du monde arabe. Les lettres rendent ainsi témoignage d’une ville en mouvement, Beyrouth, d’une nation en construction, le Liban moderne.

Le présent livre rassemble toutes les lettres répertoriées de G. D. Sursock à M. Hartmann, rédigées en français, en arabe, en allemand, et parfois dans l’une et l’autre langue au gré des paragraphes. Elles sont éditées, traduites en français, analysées et commentées. Elles permettent de cerner les réseaux intellectuels, politiques, diplomatiques et économiques aux seins desquels se situe et agit un membre éminent d’une des plus notables familles beyrouthines, les Sursock.

Saïd Chaaya est historien du Proche-Orient, docteur en histoire contemporaine de l’École Pratique des Hautes Études, EPHE-Sorbonne, Paris. Ses recherches portent sur l’histoire intellectuelle et politique du XIXe siècle au Proche-Orient, avec un intérêt particulier pour la province ottomane de Syrie. Rattaché au CNRS-GSRL, Groupe Sociétés Religions Laïcités, il est chercheur associé à l’Institut Français des Études Anatoliennes à Istanbul (IFEA). Membre de plusieurs sociétés savantes : la Société historique libanaise, la Société libanaise pour les études ottomanes et la Middle East Studies Association, il a enseigné un an à l’University of California Los Angeles (UCLA). Son livre précédent paru chez Geuthner s’intitule : Beyrouth au XIX‑e siècle, entre confessionnalisme et laïcité.

ISBN 10 : 2705340193

ISBN 13 : 9782705340193

Collection :

VariaPages : 390

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

Monde arabe,

Liban,

Beyrouth,

Franc-maçonnerie,

Histoire,

Diplomatie

Mélanges offerts à Jean During

Auteur(s) : Collectif

Collection : Revue des Traditions Musicales - RTM

Prix (TTC) : 20 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2017

/

En savoir plus... /

La Revue des Traditions Musicales (alias Revue des Traditions Musicales des Mondes Arabe et Méditerranéen, RTM) est un périodique scientifique annuel consacré aux traditions monodiques modales vivantes et/ou anciennes d’Asie occidentale et centrale, d’Afrique du Nord et d’Europe, et ce, dans une perspective musicologique générale et transdisciplinaire, qui met l’accent sur l’analyse musicale. La RTM est le fruit de la collaboration musicologique entre l’Université Antonine (Liban) et l’Université Paris-Sorbonne et, plus particulièrement, entre le Centre de Recherche sur les Traditions Musicales (CRTM, http://recherche.ua.edu.lb/crtm/), rattaché à la Faculté de Musique et Musicologie de l’Université Antonine, et l’Institut de Recherche en Musicologie (IReMus UMR 8223, France http://www.iremus.cnrs.fr/). Elle est coéditée par les éditions de l’Université Antonine (EUA) et les éditions Geuthner. Elle figure dans les bases de données scientifiques EBSCO et RILM.

ISBN 10 : 2705339630

ISBN 13 : 9782705339630

Collection :

Revue des Traditions Musicales - RTMPages : 266

Format (mm) : 170x240

Discipline :

MusicologieMots-clés :

Revue des Traditions Musicales des Mondes Arabe et Méditerranéen,

RTM,

Université Antonine,

Musicologie

Auteur(s) : Collectif, ISSA Mireille

Prix (TTC) : 26 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2017

/

En savoir plus... /

C’est, vraisemblablement, la première fois qu’on se penche sur la question du latin des maronites. L’ensemble des contributions présentes s’est attaqué à une littérature orientale dont l’originalité est, en l’espace de quelques siècles de « romanisation » que valut une formation humaniste plus ou moins rigoureuse, d’avoir été écrite en latin : latin tantôt classique, tantôt innovateur en fonction des besoins des auteurs disciples du Collège Maronite fondé à Rome en 1584, avec l’aval de Grégoire XIII. Or, si au rang de ces derniers on observe le plus souvent une vocation d’historien, il n’est pas malaisé de saisir la possibilité pour certains noms ayant atteint la notoriété d’être, probablement sans l’avoir voulu, vecteurs d’une matière anthropologique fort intéressante ou auteurs de créations linguistiques. Quant aux contributeurs du présent volume, ils se sont retrouvés dans les diverses orientations de l’histoire religieuse, de la biographie des élèves de l’illustre Collège, des témoignages littéraires, des liens qu’ont tissés les maronites avec l’Église catholique, du mode de vie des maronites du Liban des siècles passés, de l’intrigante littérature susceptible d’étancher la soif de l’Occident de l’époque pour une altérité laissée dans l’oubli depuis les croisades, de l’érudition de certains savants, voire de l’actualité d’un Liban moderne révélée par une exploration géo-historique.

ISBN 10 : 2705339739

ISBN 13 : 9782705339739

Collection :

CollectifPages : 216

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

littérature orientale,

latin,

maronite,

Liban

Auteur(s) : GALLEY Micheline

Prix (TTC) : 19 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2017

/

En savoir plus... /

« La Méditerranée, disait Fernand Braudel, c’est un mouvement continu de biens culturels les plus divers, de langages, de techniques, d’idées, de sentiments, d’art de vivre. »

D’une rive à l’autre, les contes véhiculés par la tradition orale témoignent de ces contacts et échanges qui, de tous temps, n’ont cessé de s’exercer. Les contes présentés ici ont été recueillis à Alger de 1962 à 1966. à la manière du conte, ils traitent, entre autres thèmes, du mariage : choix du conjoint, conséquences de l’exogamie, refus de l’inceste, relations au sein de la famille. Mais l’apport crucial de ce petit corpus est aussi – fait rare dans les contes maghrébins – la présence de récits qui s’apparentent étroitement à la mythologie grecque. C’est ainsi, par exemple, que « Le sultan qui ne voulait pas d’enfant » se comporte exactement comme Cronos et que, à l’image d’Atalante, Hadjira succombera à la curiosité qu’éveille en elle la vue des pommes.

Autre domaine en Méditerranée où, d’est en ouest, les influences ont toujours été fécondes : l’art du verre. La récitation des contes s’est souvent appuyée en Tunisie sur de petites peintures sur verre dont on trouvera ici quelques exemples. Elles s’inspirent de récits à caractère épique (portraits équestres de héros, combats singuliers), de croyances (le mauvais œil) ; elle peuvent être de véritables narrations en images (par ex. l’Arche de Noé en couverture). Elles reflètent la diversité d’un art populaire d’une grande richesse.

ISBN 10 : 2705339760

ISBN 13 : 9782705339760

Collection :

VariaPages : 112

Format (mm) : 210x210

Illustrations : oui

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

Algérie,

conte,

mythologie,

Méditerranée,

relations sociales et thèmes facétieux

Préface d’Alain Touraine, Postface d’Edgar Morin

Auteur(s) : Collectif

Prix (TTC) : 39 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2017

/

En savoir plus... /

Les trente-sept co-auteurs de ce livre d’hommage, originaires de France, d’Italie, d’Iran, du Liban, d’Algérie, des États-Unis, d’Haïti ou de Turquie, ont collaboré du vivant de Paul Vieille à son projet ancré dans des millénaires d’échanges et d’histoire commune aux rives de la Méditerranée. Son héritage est lié à l’actualité du Moyen-Orient et à ses drames se prolongeant au-delà de la région. Dans les rencontres où est né ce livre, Peuples méditerranéens (1977-1997, 80 numéros parus) a formé un pôle actif tout au long des débats qui ont émané des recherches impulsées par Paul Vieille, pénétrées d’échanges scientifiques ouverts à la subjectivité, à l’interdisciplinarité (sciences sociales, histoire, littérature, féminisme, orientalisme, musicologie), aux échanges noués dans la société civile.

La liberté de parole qui imprègne notre livre d’hommage à Paul Vieille prolonge et interroge ses orientations et ses pratiques, depuis le « lieu méditerranéen de parole » qu’il avait ouvert avec Peuples méditerranéens jusqu’à la recherche de « ce qui donne sens à ce qui est en train de se faire sur les rives de la Méditerranée en dépassant les savoirs particuliers, parcellaires, discrets des sciences sociales ». La Méditerranée devient symboliquement un lieu qui interroge le monde, d’où l’on ébauche une confrontation avec d’autres espaces, dont la Caraïbe, participant ainsi à l’effort de décentrement par rapport à l’Europe auquel s’est consacré Paul Vieille.

Les trente-huit contributions réunies, précédées d’une longue introduction, sont réparties autour de quatre axes :

- Itinéraire de Paul Vieille (Vallauris, 1922 - Paris, 2010). Études et témoignages

- Méditerranée, méditerranéité, sciences sociales

- Politique, religion, mouvement social, guerre

- Culture, globalisation, conviction, liberté.

ISBN 10 : 2705339500

ISBN 13 : 9782705339500

Collection :

CollectifPages : 540

Format (mm) : 158x240

Discipline :

Bibliographie-Histoire de l'orientalismeMots-clés :

France,

Italie,

Iran,

Liban,

Méditerranée,

Méditerranéité,

Algérie,

États-Unis,

Haïti,

Turquie,

Sciences Sociales,

Histoire,

Littérature,

Féminisme,

Orientalisme,

Musicologie

L’invention du temple au Moyen-Orient ancien

Auteur(s) : CHANTEAU Julien

Prix (TTC) : 33 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2017

/

En savoir plus... /

Deus ex machina…

C’est au moyen d’un dispositif mécanique caché que surgissaient les dieux dans le théâtre grec. Une astuce dramatique qu’Aristophane raillait pour sa facilité, mais que les sciences des religions auraient tout intérêt à examiner de près. Pour le chercheur, l’analyse de la naissance des divinités dans le champ religieux consiste en effet à repérer, dans les sources achéologiques, l’entrée en scène d’une invention simple et révolutionnaire : le temple, véritable « machine à fabriquer du sacré » dont la structure, curieuse coïncidence, apparaît au Moyen-Orient au moment crucial du passage de la Préhistoire à l’Histoire.

Aussi est-il généralement admis que c’est la naissance des sociétés complexes qui a constitué le transformateur sacral donnant naissance aux premières religions polythéistes de l’Antiquité, dont les foisonnants panthéons sont le plus souvent conçus comme le reflet idéologique d’une organisation sociale de plus en plus diversifiée et hiérarchisée. Mais ne serait-on pas fondé à réexaminer ce schéma issu de l’anthropologie évolutionniste des religions pour lui adjoindre une autre thèse suivant laquelle le temple, par la manière inédite d’organiser le dialogue avec la surnature qu’il opère, serait tout autant un transformateur politique, avec pour horizon la naissance de l’état ?

S’appuyant sur l’étude des vestiges des plus anciens monuments religieux du Moyen-Orient et combinant des approches disciplinaires aussi variées que l’archéologie, l’anthropologie, la sémiologie et la médiologie, le présent ouvrage constitue une enquête sur les modalités concrètes d’apparition de ce monument-message singulier qu’est le temple et sur l’émergence des premières sacralités divines.

ISBN 10 : 2705339807

ISBN 13 : 9782705339807

Collection :

VariaPages : 246

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

Divin,

Antiquité,

Moyen-Orient,

Préhistoire,

Histoire,

Archéologie,

Anthropologie,

Sémiologie,

Médiologie

Auteur(s) : GALLEY Micheline, IRAQUI SINACEUR Zakia

Prix (TTC) : 48 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2016

/

En savoir plus... /

Grâce à cette nouvelle édition, la Chrestomathie marocaine de Georges-Séraphin Colin (parue en 1939) est non seulement sauvée de l’oubli mais enrichie de précieux ajouts : introductions, double transcription, traduction annotée, repères bibliographiques.

L’ensemble constitue un apport considérable au patrimoine linguistique et culturel du Maroc. Nous avons affaire, en effet, à une forme du dialecte éminemment vivante, expressive, littéraire, aujourd’hui menacée de disparaître. Les textes nous font découvrir tout un éventail de genres issus de la tradition orale : contes parmi les plus représentatifs de l’aire arabe et plus largement méditerranéenne, comme telle histoire universelle venue de l’Égypte antique, telle autre commune aux Mille et Une Nuits ; des anecdotes pleines de verve décrivant la vie rurale et citadine au Maroc au siècle dernier ; des facéties de Jha dont la popularité a franchi siècles et frontières ; des fables mettant en scène une multitude d’animaux dans un monde hiérarchisé à l’image de celui des hommes ; des proverbes, des énigmes…

De nombreux contes illustrent, chacun à sa façon, l’apprentissage de la vie qui passe, sur le mode plaisant, par l’acquisition de vertus dont l’Ulysse grec avait la maîtrise : les ruses de l’intelligence.

La disposition de l’original et de la traduction en vis-à-vis permet au lecteur, s’il le désire, un accès facile et simultané aux deux textes. La traduction se veut étroitement fidèle à l’original : elle tend à en reproduire la vivacité, les images, les sonorités et, pour le plaisir du lecteur, elle « se déroule – ainsi dit le conteur – comme un long fleuve ».

ISBN 10 : 2705339418

ISBN 13 : 9782705339418

Collection :

VariaPages : 678

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

patrimoine linguistique et culturel,

Maroc,

Florilège,

dialecte,

fables,

proverbes,

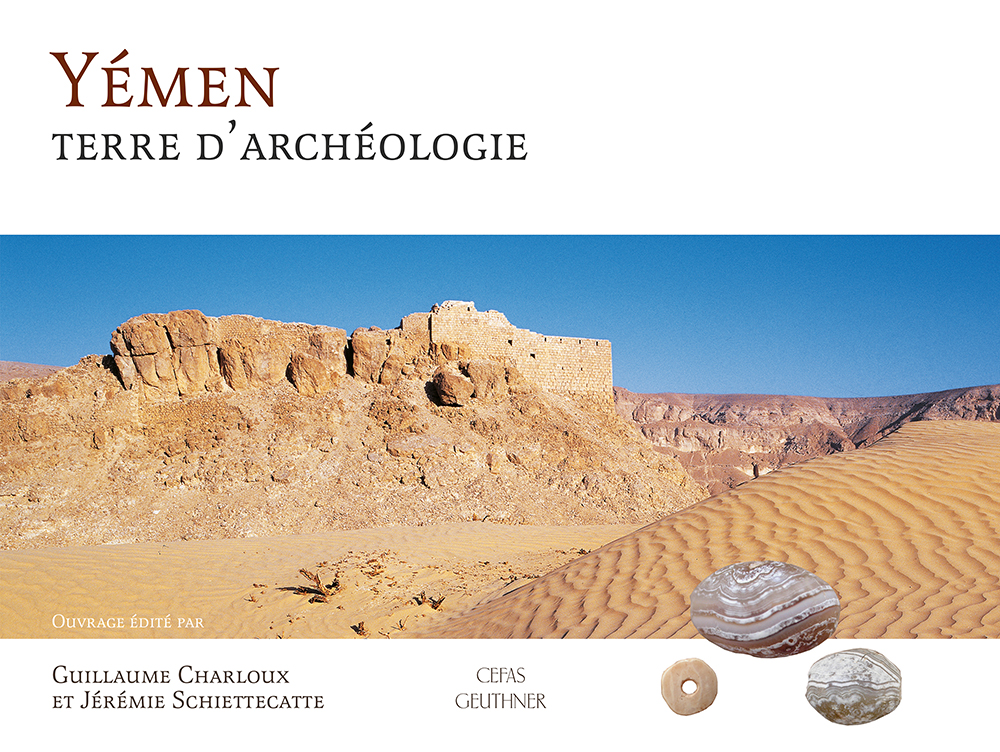

Auteur(s) : CHARLOUX Guillaume, SCHIETTECATTE Jérémie

Prix (TTC) : 55 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2016

/

En savoir plus... /

Il y a quarante-cinq ans, le Yémen est sorti d’une longue période de conflits et d’isolement. Dans le domaine culturel, cette renaissance s’est accompagnée d’un important volet archéologique, d’abord centré sur l’époque antique, celle de la civilisation sudarabique, puis rapidement étendu aux périodes préhistorique et islamique. Cet ouvrage retrace plus de quarante années de recherches archéologiques françaises, coordonnées à partir de 1982 par le Centre français d’Études yéménites, devenu le Centre français d’Archéologie et de Sciences sociales de Sanaa. Bien que brutalement stoppées par les conflits récents, les découvertes effectuées par les nombreuses équipes d’archéologues et d’historiens permettent de retracer les grandes étapes de l’évolution d’un pays légendaire, le pays de la reine de Saba. Cette terre a vu l’émergence de royaumes et de cités dont le développement fut le résultat d’une maîtrise avancée de l’agriculture irriguée et de l’accroissement du commerce caravanier puis maritime des résines aromatiques, des chevaux et du café. Par la monumentalité de son architecture, le raffinement de ses arts et la fascination qu’exercent ses inscriptions, la civilisation de l’Arabie du Sud apparait désormais bien différente de l’image trompeuse d’une Arabie désertique parcourue par les seuls nomades.Émission autour du drame patrimonial qui se joue au Yémen diffusée samedi 28 mai 19h30 sur les ondes et ensuite accessible en podcast. http://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/le-salon-noir-samedi-28-mai-2016

ISBN 10 : 2705339395

ISBN 13 : 9782705339395

Collection :

VariaPages : 294

Format (mm) : 280x210

Discipline :

Archéologie-ArchitectureMots-clés :

Yémen Archéologie civilisation sudarabique Centre français d’Archéologie et de Sciences sociales de Sanaa Arabie du Sud

Auteur(s) : VAHABI Nader

Prix (TTC) : 25 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2016

/

En savoir plus... /

Que s’est-il vraiment passé au moment décisif de la révolution constitutionnelle de 1909 lorsque Mossadegh a quitté l’Iran pour reprendre ses études à Paris ? Alors qu’une résistance se crée contre le roi Mohammad Ali Shah à partir de juin 1908, pourquoi ne se mêle-t-il pas à la politique et quitte-t-il le pays ? Ce livre, dans une approche sociohistorique, tente de répondre à ces questions. En allant à Paris puis à Genève, Mossadegh a essayé d’objectiver les capitaux associés au titre de Mirzâ et de les transposer dans le domaine universitaire. Le titre académique de Docteur est un brevet de compétence en Droit qui confère à Mossadegh une forme de rayonnement politique et social. Celle-ci serait le message implicite de ce livre : une mobilité du savoir orientée vers une culture humaniste. Nader VAHABI, sociologue attaché au CADIS de l’EHESS à Paris et aux Dynamiques Rurales de l’Université de Toulouse II, titulaire d’une HDR, est spécialiste de la diaspora iranienne. Après avoir abordé dans plusieurs livres les questions de l’exil, de la migration, des récits de vie et de la socialisation, il questionne l’histoire de l’Iran contemporain. Cet ouvrage développe les problématiques abordées dans ses cours à l’INALCO - Institut national des langues et civilisations orientales.

ISBN 10 : 2705339548

ISBN 13 : 9782705339548

Collection :

VariaPages : 200

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Bibliographie-Histoire de l'orientalismeMots-clés :

Mossadegh,

Mirza,

culture humaniste,

Nader VAHABI,

Institut national des langues et civilisations orientales.

Auteur(s) : ZEROUALI Basma

Prix (TTC) : 33 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2016

/

En savoir plus... /

Dans le Beyrouth des années 1910-1920, deux hommes et deux femmes, ayant en commun des origines grecques et le métier d’écrivain-journaliste, voient leurs destins

se croiser autour du mouvement arabiste. Considéré aujourd’hui comme martyr de la Nation libanaise, Petro Paoli (1882-1916) est condamné en raison de ses écrits par le tribunal ottoman d’exception de Aley et exécuté le 6 mai 1916. Constantin Yanni (1885-1947) échappe au même sort et se rend au Hijaz où il prend part à la Grande révolte menée par le Chérif Hussein. Marie Ajami (1888-1965), fiancée tragique de Petro et Marie Yanni (1890-1975), sœur de Constantin, mènent un double-combat en faveur de la cause féministe et de l’indépendance nationale. Ce livre suit le cheminement de la quête d’un Quatuor qui entraîne l’auteur dans le dédale des identités multiples, entre mémoire et oubli. Le temps de la recherche rythme le récit.

Les carnets de bord tenus par Basma Zerouali tissent une trame dans laquelle viennent s’insérer compte-rendu historique, documents d’archives, photographies et entretiens réalisés lors d’enquêtes de terrain. L’actualité d’alors s’y dessine par petites touches, de la France au Liban en passant par la Grèce des années de « crise » ou le Damas du dernier été avant la guerre. Membre scientifique de l’École française d’Athènes, Basma Zerouali y dirige depuis 2012 le programme de recherche La Grèce et le monde arabe. Elle a collaboré durant plusieurs années aux recherches du Centre d’études d’Asie Mineure à Athènes et a enseigné à l’Université de Chypre. Elle est l’auteur de nombreux travaux portant sur le cosmopolitisme

et le métissage culturel en Méditerranée orientale.

ISBN 10 : 2705339562

ISBN 13 : 9782705339562

Collection :

VariaPages : 326

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Bibliographie-Histoire de l'orientalismeMots-clés :

École française d’Athènes,

La Grèce et le monde arabe,

Petro Paoli,

Constantin Yanni,

Marie Ajami,

Marie Yanni,

Quatuor,

cause féministe,

indépendance nationale

Kléber contre Bonaparte (1798-1799)

Auteur(s) : ABOU-GHAZALA Abbas

Prix (TTC) : 34 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2016

/

En savoir plus... /

Ce livre met en lumière un événement peu connu de l’expédition d’Égypte et de l’ascension napoléonienne ; il pointe les rapports entre un général, Bonaparte, et une ville, Alexandrie.

L’armée d’Orient débarque à Alexandrie en 1798. En s’emparant de cette ville, l’ambitieux Bonaparte, à l’égal des grands capitaines de l’Antiquité, inscrit sa geste dans l’histoire de la Méditerranée. Il marche ainsi dans les pas du grand Alexandre, fondateur de la cité, et dans ceux du conquérant César rêvant d’un vaste empire. Jusqu’à la fuite de Bonaparte en août 1799, sa conquête est marquée par la tentative de faire d’Alexandrie le banc d’essai de sa politique moderniste en Égypte. Mais les deux batailles d’Aboukir, et surtout la seconde, en juillet 1799, témoignent d’une désinvolture certaine de Bonaparte, de son ambition personnelle et de sa rivalité avec Kléber. Basée sur la concertation et le respect de la population locale, la politique de Kléber contraste avec la violence de Bonaparte.

L’auteur montre comment le conquérant corse, en réveillant l’Égypte assoupie, a tracé la voie à l’entreprise de modernisation du macédonien Méhémet Ali. Il s’appuie sur des documents historiques et iconographiques, en particulier sur les mémoires des ingénieurs et les correspondances des officiers de la campagne d’Égypte en ajoutant ainsi sa pierre à l’histoire prodigieuse d’Alexandrie.

ISBN 10 : 2705339494

ISBN 13 : 9782705339494

Collection :

VariaPages : 352

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

Alexandrie,

Napoléon,

Bonaparte,

Kléber,

Histoire,

Histoire de la Méditerranée

Auteur(s) : AZHARI Valérie

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2016

/

En savoir plus... /

Le système « multiconfessionnel » au Liban, est lié au caractère communautaire et à la particularité de ce pays. Les événements historiques qui vont fonder le Liban mettent en avant le caractère complexe de son multiculturalisme et de son système consensuel. Cet ouvrage démontre surtout que les fondations de ce pays sont basées sur des décisions politiques « à chaud ».

Le Liban, terre du Proche-Orient au carrefour des civilisations, forme une sorte de couloir « fertile » entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Terre d’invasions, d’échanges ou de refuge il compose nécessairement avec les forces régionales. Tiraillé entre tendances « libanistes » et « unionistes » il n’a jamais pu prétendre à une société apaisée. Comme toujours dans les pays multiconfessionnels ou multiethniques, le clivage était vertical et la saga nationale, à peine centenaire, est grosso modo un récit de frictions entre divers groupes. L’histoire de la cohabitation et du vivre ensemble connaît trois temps.

Suite aux troubles confessionnels au xixe siècle, le Mont-Liban applique un nouveau système administratif. Druzes et maronites se partagent le pouvoir de la « principauté » sous le régime de la Moutassarifiah. En 1920, le Grand-Liban naît sous mandat français où différentes communautés se côtoient. Entre 1943 et 1946, le Liban devient indépendant. Cette indépendance s’accompagne d’une mise en place d’un modèle de gouvernance original, ou les différentes communautés se partagent le pouvoir et l’administration. C’est le Pacte national qui scelle le système multiconfessionnel déjà existant mais s’effrite jusqu’à éclater au début des années soixante-dix. Le pays devient le théâtre d’une guerre pour les autres ou toutes les communautés vont s’affronter. C’est l’Accord de Taëf en 1990 qui met fin à cet état de guerre et le Liban est a nouveau réuni sous un nouveau pacte du vivre ensemble. Le Liban s’est donc construit et se reconstruit politiquement sur un modèle multiconfessionnel original qui a ses limites. Ce système jusque-là inéluctable est-il une invention libanaise ou le fruit d’une circonstance de faits ?

ISBN 13 : 9782705339579

Collection :

VariaPages : 360

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

multiconfessionnel,

Liban,

Mont-Liban,

Grand-Liban,

Proche-Orient,

vivre ensemble

L’improvisation taqsīm, Coédition avec les éditions de l’Université Antonine

Auteur(s) : Collectif

Collection : Revue des Traditions Musicales - RTM

Prix (TTC) : 20 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2016

/

En savoir plus... /

La Revue des Traditions Musicales (alias Revue des Traditions Musicales des Mondes Arabe et Méditerranéen, RTM) est un périodique scientifique annuel consacré aux traditions monodiques modales vivantes et/ou anciennes d’Asie occidentale et centrale, d’Afrique du Nord et d’Europe, et ce, dans une perspective musicologique générale et transdisciplinaire, qui met l’accent sur l’analyse musicale. La RTM est le fruit de la collaboration musicologique entre l’Université Antonine (Liban) et l’Université Paris-Sorbonne et, plus particulièrement, entre le Centre de Recherche sur les Traditions Musicales (CRTM, http://recherche.ua.edu.lb/crtm/), rattaché à la Faculté de Musique et Musicologie de l’Université Antonine, et l’Institut de Recherche en Musicologie (IReMus UMR 8223, France http://www.iremus.cnrs.fr/). Elle est coéditée par les Éditions de l’Université Antonine (EUA) et les Éditions Geuthner. Elle figure dans les bases de données scientifiques EBSCO et RILM.

Collection :

Revue des Traditions Musicales - RTMPages : 144

Format (mm) : 170x240

Discipline :

MusicologieMots-clés :

Revue des Traditions Musicales,

Mondes Arabe et Méditerranéen,

traditions monodiques modales,

Rythmes

Auteur(s) : Collectif

Collection : Revue des Traditions Musicales - RTM

Prix (TTC) : 20 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2015

/

En savoir plus... /

La Revue des Traditions Musicales (alias Revue des Traditions Musicales des Mondes Arabe et Méditerranéen, RTM) est un périodique scientifique annuel consacré aux traditions monodiques modales vivantes et/ou anciennes d’Asie occidentale et centrale, d’Afrique du Nord et d’Europe, et ce, dans une perspective musicologique générale et transdisciplinaire, qui met l’accent sur l’analyse musicale. La RTM est le fruit de la collaboration musicologique entre l’Université Antonine (Liban) et l’Université Paris-Sorbonne et, plus particulièrement, entre le Centre de Recherche sur les Traditions Musicales (CRTM, http://recherche.ua.edu.lb/crtm/), rattaché à la Faculté de Musique et Musicologie de l’Université Antonine, et l’Institut de Recherche en Musicologie (IReMus UMR 8223, France http://www.iremus.cnrs.fr/). Elle est coéditée par les éditions de l’Université Antonine (EUA) et les éditions Geuthner. Elle figure dans les bases de données scientifiques EBSCO et RILM.

ISBN 10 : 2705339593

ISBN 13 : 9782705339593

Collection :

Revue des Traditions Musicales - RTMPages : 118

Format (mm) : 170x240

Discipline :

MusicologieMots-clés :

Revue des Traditions Musicales des Mondes Arabe et Méditerranéen,

RTM,

Université Antonine,

Musicologie

L'historiographie syriaque

Auteur(s) : Collectif, DEBIÉ M. (dir.)

Collection : Études syriaques

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2009

/

En savoir plus... /

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

L’historiographie syriaque Des textes historiques très nombreux ont été produits de manière continue en syriaque du vie au xive siècle. L’écriture de l’histoire naît dans cette langue avec les convulsions christologiques qui entraînent le développement de l’Église syro-orientale dans l’empire sassanide et la séparation progressive de l’Église syro-orthodoxe dans l’empire romain. C’est pour raconter l’histoire de leurs communautés que les Églises de langue syriaque ont produit histoires ecclésiastiques et chroniques. C’est aussi pour expliquer les événements dramatiques que sont famines, épidémies, catastrophes naturelles, victoires des peuples ennemis non chrétiens (sassanides, arabo-musulmans, mongols), mais aussi la cohabitation difficile avec les frères ennemis des autres confessions chrétiennes (y compris les Francs à l’époque des Croisades), que s’élabore une théologie de l’histoire à l’œuvre dans ces textes. L’historiographie est sans doute le seul champ littéraire où co-existent deux traditions d’écriture différentes correspondant à des histoires différentes des communautés, dans l’empire romain d’un côté, dans le royaume sassanide de l’autre, qui subsistèrent après l’unification politique réalisée par les conquêtes arabo-musulmanes : l’une syro-occidentale puisant dans la Chronique d’Eusèbe et les histoires ecclésiastiques de ses successeurs ses modèles ainsi que sa matière, l’autre syro-orientale, fondée sur des biographies, à la manière de la tradition historiographique des écoles philosophiques grecques. Quand l’usage de l’arabe commença à se généraliser dans les cercles cultivés de ces Églises, furent produits des textes bilingues ou des histoires en arabe, qui, comme les textes syriaques eux-mêmes, empruntèrent du matériel historique à des sources musulmanes, aujourd’hui partiellement ou à peu près complètement disparues.

Ce volume s’adresse aussi bien aux byzantinistes qu’aux islamisants et plus largement à tous les spécialistes d’historiographie, la tradition syriaque représentant une branche vive de l’historiographie tardo-antique et médiévale. Il est destiné aussi à tous ceux qui s’intéressent à la manière dont les communautés de langue syriaque ont écrit leur histoire et constitué leur identité, entre hellénisme et islam, en réponse aux troubles des temps.

ISBN 10 : 2705338217

ISBN 13 : 9782705338213

Collection :

Études syriaquesPages : 220

Format (mm) : 160x240

Poids : 350g

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

histoire,

textes,

christianisme,

théologie,

chronique

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail