Alchimie, lʼâme du monde

De la Perse et de l’Égypte antique au Moyen-ÂgeAuteur(s) : CRÉPIN Denis

Parution : 2022

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340889

ISBN 13 : 9782705340889

Pages : 254

Format (mm) : 160x240

Si l’alchimie ne saurait être une science permettant, grâce à quelques recettes, de fabriquer de l’or, c’est véritablement un art sacré. L’adepte qui s’y livre vit une relation de type mystique avec la matière. Il y perçoit la trace du Créateur à travers la mise en évidence d’une présence immatérielle, germe de l’unité, caché dans le chaos. Pour l’alchimiste, l’Œuvre est à la fois travail intérieur, chemin spirituel tortueux vers l’unité et travail extérieur, symbolisé par l’activité en laboratoire qui peut prendre toute forme. La base du processus alchimique où lumière et ténèbres sont complémentaires, est l’union des contraires. La matière est considérée comme un substrat passif qui renferme une puissance agissante, l’âme, miroir du divin, qui sollicite la participation de l’alchimiste au dessein du Créateur.

Cet ouvrage se base sur les écrits des anciens alchimistes, de la Perse et de l’Égypte antique au Moyen-Âge musulman et chrétien. Le processus du Grand Œuvre y est décrit, ainsi que les principes mis en avant dans les écrits : les astres, les quatre éléments, les substances matérielles et les symboles. Une grande place est donnée à l’âme considérée comme une force vitale endormie dans la matière et grâce à ce subtil intermédiaire, l’union des opposés que sont l’esprit et la matière est rendue possible. La totalité, symbiose de l’esprit, de l’âme et du corps, donne alors accès à la Pierre philosophale.

Denis Crépin, docteur vétérinaire, homéopathe, licencié en théologie et médiéviste, est passionné par la recherche historique des cheminements spirituels qui permettent d’ouvrir une brèche pour une meilleure connaissance du mystère de l’être humain. Il a publié aux éditions Geuthner deux ouvrages sur le catharisme : le premier sur son origine Aux sources du catharisme, Genèse et développement d’un mouvement hétérodoxe, en 2014, l’autre sur la réaction de l’Église et sur l’Inquisition Les Frères Prêcheurs et le catharisme albigeois, en 2017.

Discipline : Histoire des sciences et des techniques

Mots-clés : Alchimie, mystique, lumière, divin, Perse, Egypte, moyen-age, pierre philosophale

GUERRES SILENCIEUSES

Embargos et blocus au Moyen-Orient de 1948 à nos joursAuteur(s) : ANDRÉ-DESSORNES Carole

Parution : 2022

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341015

ISBN 13 : 9782705341015

Pages : 168

Format (mm) : 157x240

De Troie à Jérusalem en passant par Babylone, Tyr, Carthage ou Constantinople : blocus, embargos et autres sanctions s’égrènent et se succèdent dans la région du Moyen-Orient et du pourtour méditerranéen. Depuis 1948, ils concernent désormais les États : de l’Iran à la Syrie en passant par l’Irak et jusqu’en Libye.

Contre le vacarme des anciens assauts, c’est bien le silence de nos sociétés en quête de sensationnalisme qui domine – d’où le choix du titre « Guerres silencieuses ». Pas d’effusion de sang, d’explosions, de bombardements, mais les conséquences de ces blocus ou embargos n’en sont pas moins terribles.

Cet ouvrage n’est pas exhaustif. Il a le mérite d’offrir une vue d’ensemble doublée d’une analyse critique des politiques quasiment contreproductives quant aux objectifs premiers mais aux effets ô combien dévastateurs pour les populations.

Carole André-Dessornes est géopolitologue, spécialiste des rapports de forces & violences au Moyen-Orient et zones limitrophes.

Chercheure associée à la FRS, chargée de cours à l’Institut Catholique de Paris, elle est conférencière en géopolitique depuis 2001. Elle intervient sur la géopolitique du Moyen-Orient à l’EMSOME (État-major pour l’Outremer et l’Étranger) depuis 2009.

Elle forme également le personnel soignant et médecins des hôpitaux psychiatriques (EPS de Ville-Évrard, GHU de PARIS Psychiatrie & Neurosciences) sur la géopolitique, les violences et conséquences traumatiques sur les civils et militaires et a déjà publié plusieurs autres ouvrages sur la Géopolitique et le Moyen-Orient.

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : embargos, guerre, blocus, Moyen orient, silence

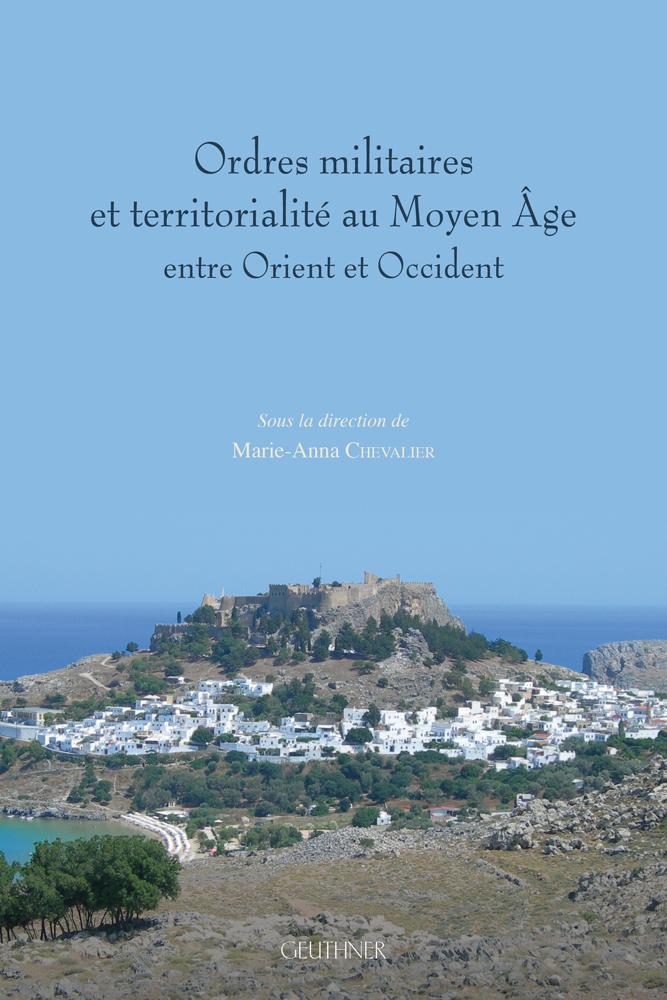

Ordres militaires et territorialité au Moyen Âge

entre Orient et OccidentAuteur(s) : Collectif, CHEVALIER Marie-Anna

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340506

ISBN 13 : 9782705340506

Pages : 430

Format (mm) : 160x240

Table des matières : cliquez içi

La territorialité au Moyen Âge est une vaste question débattue depuis plusieurs décennies par les historiens. Cette thématique n’avait cependant jamais été abordée en tant que telle pour les ordres religieux-militaires dans une étude d’ensemble couvrant une grande partie du monde chrétien médiéval.

Cette œuvre collective, réunissant les travaux d’historiens et d’historiens de l’Art spécialistes des ordres militaires en Orient et en Occident, a pour objectif d’engager une réflexion de fond pour comprendre la relation que les quatre principaux ordres – Temple, Hôpital, Sainte-Marie des Teutoniques, Saint-Lazare – entretiennent avec les territoires qu’ils occupent ou ceux dans lesquels ils s’insèrent. Elle considère la manière dont leur présence s’inscrit dans ces lieux, les rapports qu’ils établissent avec les populations qui y vivent, les réseaux relationnels locaux et régionaux qu’ils établissent, les particularités propres à leurs implantations en fonction de la période, du niveau d’échelle, de la zone géographique et des sociétés envisagées.

Différentes étapes ont marqué la perception de la territorialité au Moyen Âge, avec des périodes de mutation en Occident, entre les xie et xiiie siècles, impulsées par la réforme grégorienne, ou encore à travers les bouleversements provoqués par les croisades en Méditerranée orientale et la création d’États latins dans le Levant, États dont les besoins criants ont suscité l’apparition de ces ordres au caractère spécifique au xiie siècle. Dans ces nouveaux pays sans cesse en conflit et toujours en sursis, l’enjeu principal est la sauvegarde de terres à haute dimension symbolique.

Avec les contributions de

Carlos de Ayala Martínez, Elena Bellomo, Jochen Burgtorf, Damien Carraz, Marie-Anna Chevalier, Loïc Chollet, Nicholas Coureas, Simon Dorso, Joan Fuguet Sans, Sylvain Gougenheim, Rafaël Hyacinthe, Philippe Josserand, Carme Plaza Arqué

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : territorialité, Moyen Âge, ordres religieux-militaires , chrétien, histoire, ordres militaires, conflit

La fiscalité dans le judaïsme ancien

(VIe s. av. J.-C. – IIe s. apr. J.-C.)Auteur(s) : GIRARDIN Michaël

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340544

ISBN 13 : 9782705340544

Format (mm) : 160x240

Culture archéologique du judaïsme ancien

Cette collection se conçoit comme un ensemble d’études thématiques circonscrites aux traces archéologiques du judaïsme ancien et leurs interprétations. Chaque volume cherche à ordonner le matériel archéologique exhumé sur un sujet donné afin de contribuer à caractériser la culture d’hommes et de femmes qui se perçoivent et/ou qu’on perçoit comme juifs ou juives dans l’Antiquité et au Moyen Âge.

La collection s’inscrit dans la perspective de la culture archéologique, c’est-à-dire l’étude d’un ensemble d’objets jugés significatifs et présentant une récurrence d’un site archéologique à l’autre, à une époque donnée plus ou moins longue et dans un ensemble géographique à définir, qui caractérise une société ou un groupe humain. Chaque volume constituant un pan matériel de la culture du judaïsme ancien.

« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » : cette phrase bien connue des Évangiles s’éclaire d’un jour nouveau à mesure que se poursuivent les enquêtes historiques portant sur la fiscalité en Judée du tournant de notre ère.

Cette première synthèse complète sur la fiscalité de Judée invite à se demander si cette matière froide et technique ne serait pas, au contraire, une matière brûlante, « éveilleur de révoltes », à la fois un reflet et un condensé des complexités économiques, politiques, sociales voire théologiques ?

Quels sont les impôts prélevés ? Quels sont les moyens de paiement ? Est-il vrai que le temple de Jérusalem n’acceptait que les shekels de Tyr ? Pourquoi l’impôt romain dérangeait-il les contemporains de Jésus ? Quelle est la place des relations financières dans l’histoire politique de la Judée ? Ces questions, parmi tant d’autres, reçoivent ici une réponse à la fois à jour des découvertes les plus récentes et accessible au public spécialiste autant que curieux.

Michaël GIRARDIN est agrégé d’histoire et docteur en histoire ancienne. Il est maître de conférences en histoire ancienne à l’Université du Littoral depuis 2019. Ses travaux portent sur la situation fiscale et sur les enjeux sociaux, politiques et théologiques de la fiscalité en Judée au tournant de notre ère.

Discipline : Archéologie-Architecture

Mots-clés : fiscalité, judaisme, archéologie, antiquité, moyen-age, finances, shekels, histoire, théologie

Sous l’œil de la diplomatie française

Le Liban de 1946 à 1990Auteur(s) : MALSAGNE Stéphane

Parution : 2017

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339814

ISBN 13 : 9782705339814

Pages : 338

Format (mm) : 160x240

M. Stéphane Malsagne a reçu le Prix Diane Potier-Boès décerné par l’Académie française.

L’intégralité du Palmarès 2018 est consultable à cette adresse : http://www.academie-francaise.fr/les-prix-et-fondations-prix-litteraires/les-laureats

Pourquoi le Liban est-il le seul pays arabe du Moyen-Orient à n’avoir jamais rompu ses relations diplomatiques avec la France depuis la fin de la Seconde guerre mondiale ? En quoi la relation franco-libanaise si privilégiée et si diverse par son contenu, a-t-elle profondément contribué à fabriquer l’histoire même du Liban contemporain ? Quels regards et contributions les différents ambassadeurs de France ont-ils apporté à la construction de cette histoire ? Pourquoi la France a-t-elle progressivement perdu son image de protectrice privilégiée des chrétiens du Liban au fil des années de guerre ? Quelles furent plus globalement les lignes directrices et les inflexions de la diplomatie française au Liban de 1946 à 1990 ?

Autant de questions majeures auxquelles cet ouvrage, à partir d’archives inédites, tente d’apporter des éléments de réponses.

« Il nous en apprend aussi beaucoup sur des dimensions méconnues de la diplomatie française au Levant : le rôle des “conseillers orientaux”, des agents recrutés localement, servant sous plusieurs ambassadeurs successifs, aux réseaux d’influence entretenus avec soin (...). Sur tous ces aspects, et bien d’autres, Sous l’œil de la diplomatie française constitue une somme à la fois accessible, dense et nourrie ». Jean-Pierre Filiu

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : Diplomatie, France, Liban, Moyen-Orient

La Divine Machinerie

L’invention du temple au Moyen-Orient ancienAuteur(s) : CHANTEAU Julien

Parution : 2017

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339807

ISBN 13 : 9782705339807

Pages : 246

Format (mm) : 160x240

Deus ex machina…

C’est au moyen d’un dispositif mécanique caché que surgissaient les dieux dans le théâtre grec. Une astuce dramatique qu’Aristophane raillait pour sa facilité, mais que les sciences des religions auraient tout intérêt à examiner de près. Pour le chercheur, l’analyse de la naissance des divinités dans le champ religieux consiste en effet à repérer, dans les sources achéologiques, l’entrée en scène d’une invention simple et révolutionnaire : le temple, véritable « machine à fabriquer du sacré » dont la structure, curieuse coïncidence, apparaît au Moyen-Orient au moment crucial du passage de la Préhistoire à l’Histoire.

Aussi est-il généralement admis que c’est la naissance des sociétés complexes qui a constitué le transformateur sacral donnant naissance aux premières religions polythéistes de l’Antiquité, dont les foisonnants panthéons sont le plus souvent conçus comme le reflet idéologique d’une organisation sociale de plus en plus diversifiée et hiérarchisée. Mais ne serait-on pas fondé à réexaminer ce schéma issu de l’anthropologie évolutionniste des religions pour lui adjoindre une autre thèse suivant laquelle le temple, par la manière inédite d’organiser le dialogue avec la surnature qu’il opère, serait tout autant un transformateur politique, avec pour horizon la naissance de l’état ?

S’appuyant sur l’étude des vestiges des plus anciens monuments religieux du Moyen-Orient et combinant des approches disciplinaires aussi variées que l’archéologie, l’anthropologie, la sémiologie et la médiologie, le présent ouvrage constitue une enquête sur les modalités concrètes d’apparition de ce monument-message singulier qu’est le temple et sur l’émergence des premières sacralités divines.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : Divin, Antiquité, Moyen-Orient, Préhistoire, Histoire, Archéologie, Anthropologie, Sémiologie, Médiologie

Les Juifs dans l’iconographie chrétienne au Moyen-Âge

Auteur(s) : FAÜ Jean-François

Parution : 2016

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339487

ISBN 13 : 9782705339487

Pages : 150

Format (mm) : 160x240

La représentation du judaïsme et des Juifs dans l’art chrétien du Moyen Âge évolua à l’aune de la suprématie de l’Église catholique et de la construction monarchique en Europe occidentale.

Jusqu’aux massacres qui ont accompagné la Ière Croisade (1096-1099) les artistes de l’époque carolingienne, puis romane, n’ont pas stigmatisé le judaïsme ou caricaturé les représentations des Juifs.

Par contre, à partir de l’époque gothique, l’iconographie chrétienne apparait comme le miroir fidèle de la dérive antisémite qui gagne l’Église, le pouvoir royal et la société toute entière. Elle est renforcée encore par les mesures discriminatoires du IVe concile de Latran.

Cette nouvelle forme d’expression artistique aboutit à la maturation de la pensée antijudaïque, générant par là même l’antisémitisme. Dès lors, allégories, caricatures et représentations contribuèrent ensemble à l’expression d’un rejet que le sens commun a eu tendance à oublier n’en gardant que la valeur artistique.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : judaïsme, art chrétien, moyen âge

Les fondations pieuses waqfs chez les chrétiens et les juifs en terre d’islam

sous la direction de Sabine Mohasseb SalibaAuteur(s) : Collectif

Parution : 2016

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339623

ISBN 13 : 9782705339623

Pages : 348

Format (mm) : 160x240

Comment les chrétiens et les juifs firent-ils usage du waqf, cette institution juridique relative aux fondations pieuses du monde musulman,

d’autant que des restrictions législatives entouraient certains bénéficiaires de leurs fondations ? Revenons à cet égard à la définition même de cette institution emblématique du monde musulman et qui fut également adoptée par les chrétiens et les juifs vivant en terre d’islam dès le Moyen Âge.

Si les waqfs ou ḥabūs désignent communément ces fondations charitables et familiales, le terme waqf signifie plus précisément l’acte juridique par lequel un individu constitue une fondation pieuse, à partir d’une propriété bâtie ou agricole, pour soutenir des établissements charitables – religieux ou publics –, et/ou pour garantir la sécurité à des membres de sa famille. Or les chrétiens et les juifs avaient le droit d’établir des waqfs familiaux ainsi que des waqfs charitables au profit des pauvres de leur communauté mais pas d’en établir au profit de leurs lieux de culte et de leur clergé. Cette restriction n’empêchera cependant pas la fondation de nombreux waqfs au profit des lieux de culte et du clergé. C’est ce que nous révèlent notamment les diverses contributions de cet ouvrage qui réunit les actes du premier colloque international portant sur les waqfs des chrétiens et des juifs. Des contributions qui s’interrogent de même sur l’assimilation progressive de l’institution par ces communautés, une question d’autant importante que d’anciennes traditions et institutions juives et chrétiennes, relatives aux fondations pieuses, continuèrent à être adoptées parallèlement au waqf. Couvrant tout le pourtour méditerranéen, ces contributions s’étendent du Moyen Âge à l’époque contemporaine, mettant ainsi à jour la genèse, la consolidation, puis le devenir de cette institution chez les dhimmīs.

Voir tous les collectifs Geuthner

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : Islam, Moyen Âge. chrétiens, juifs, monde musulman, fondation pieuse, religieux

Les principes du gouvernement en Islam

Les principes du Le Califat et son évolution - co-édition AlqalamAuteur(s) : SANHOURI Abd ar-Razzaq as

Parution : 2016

En savoir plus...

ISBN 10 : 1092883138

ISBN 13 : 9791092883138

Publication : Coédition: Alqalam

Pages : 480

Format (mm) : 155x236

La notion de gouvernement en Islam s’est imposée dès la période médinoise et plus gravement à la disparition du Prophète lorsque se posa la nécessité de la gestion de l’Etat, ceci au VIIe siècle début du Moyen Âge. Les premiers dirigeants prirent le titre de Calife, textuellement « qui vient après », et le terme Califat désigna la fonction. Au fil des siècles le Califat perdit son sens originel et disparut en 1924 après la première guerre mondiale et avec la chute de l’Empire ottoman.

Aujourd’hui, revenir sur cette notion est important afin de comprendre quelle est la conception du gouvernememt en Islam. En quoi consiste le Califat ? Quelles sont les attributions et le rôle du Calife ? Quels sont ses pouvoirs tant sur le plan religieux que politique ? Quels rapports entretient-il avec la Nation ?

Cet ouvrage de ‘Abd ar-Razzâq as-Sanhoûrî (1895-1971), grande figure de la jurisprudence du XXème siècle, éclaire sur ces questions. Il présente l’institution du Califat au sens doctrinal et historique du terme. Tout d’abord il analyse la position du Califat dans le droit musulman, son mode d’investiture, son fonctionnement et sa fin. Puis il étudie l’évolution du Califat, depuis ses origines jusqu’à sa disparition. Ensuite, il passe en revue les divers pays musulmans dans leur état social et politique. Enfin, il tire de l’enseignement du passé et de l’étude de l’état du monde musulman, des conclusions pour l’avenir. L’auteur souhaitait reconstruire une unité entre les peuples musulmans et, plus largement, que ceux-ci participent à une véritable collaboration à l’échelle du monde dans l’intérêt de l’humanité.

Ce livre témoigne d’une étonnante actualité pour repenser les rapports entre la Loi, le pouvoir et le religieux en Islam et pour analyser les enjeux politiques actuels des pays musulmans, du Moyen-Orient en particulier.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-Droit

Mots-clés : Gouvernement en Islam, Califat, Moyen-Orient

Les principes du gouvernement en Islam

Les principes du Le Califat et son évolution - co-édition AlqalamAuteur(s) : SANHOURI Abd ar-Razzaq as

Parution : 2016

En savoir plus...

ISBN 10 : 1092883138

ISBN 13 : 9791092883138

Publication : alqalam

Pages : 480

Format (mm) : 155x236

La notion de gouvernement en Islam s’est imposée dès la période médinoise et plus gravement à la disparition du Prophète lorsque se posa la nécessité de la gestion de l’Etat, ceci au VIIe siècle début du Moyen Âge. Les premiers dirigeants prirent le titre de Calife, textuellement « qui vient après », et le terme Califat désigna la fonction. Au fil des siècles le Califat perdit son sens originel et disparut en 1924 après la première guerre mondiale et avec la chute de l’Empire ottoman.

Aujourd’hui, revenir sur cette notion est important afin de comprendre quelle est la conception du gouvernememt en Islam. En quoi consiste le Califat ? Quelles sont les attributions et le rôle du Calife ? Quels sont ses pouvoirs tant sur le plan religieux que politique ? Quels rapports entretient-il avec la Nation ?

Cet ouvrage de ‘Abd ar-Razzâq as-Sanhoûrî (1895-1971), grande figure de la jurisprudence du XXème siècle, éclaire sur ces questions. Il présente l’institution du Califat au sens doctrinal et historique du terme. Tout d’abord il analyse la position du Califat dans le droit musulman, son mode d’investiture, son fonctionnement et sa fin. Puis il étudie l’évolution du Califat, depuis ses origines jusqu’à sa disparition. Ensuite, il passe en revue les divers pays musulmans dans leur état social et politique. Enfin, il tire de l’enseignement du passé et de l’étude de l’état du monde musulman, des conclusions pour l’avenir. L’auteur souhaitait reconstruire une unité entre les peuples musulmans et, plus largement, que ceux-ci participent à une véritable collaboration à l’échelle du monde dans l’intérêt de l’humanité.

Ce livre témoigne d’une étonnante actualité pour repenser les rapports entre la Loi, le pouvoir et le religieux en Islam et pour analyser les enjeux politiques actuels des pays musulmans, du Moyen-Orient en particulier.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Sociologie-Ethnologie-Anthropologie-Droit

Mots-clés : Gouvernement en Islam, Califat, Moyen-Orient

Aux sources du catharisme

Genèse et développement d'un mouvement hétérodoxeAuteur(s) : CRÉPIN Denis

Parution : 2014

En savoir plus...

ISBN 13 : 9782705339104

Pages : 512

Format (mm) : 160x240

Poids : 650g

Cet ouvrage sur le catharisme s’attache à une recherche de l’origine du célèbre mouvement hétérodoxe en privilégiant l’analyse de ses croyances et de ses pratiques liturgiques, ainsi qu’à la détermination, au-delà des amalgames dont les Cathares furent victimes, du terreau de sa genèse.

L’ouvrage entend ainsi mettre en lumière l’évolution de ce que l’auteur considère comme une dissidence au sein de l’Église catholique. En effet, à travers l’étude des sources des xie-xiiie siècles — essentiellement écrites de la main de détracteurs —, l’analyse de documents qui furent connus plus tardivement — comme la Noticia publiée par Guillaume Besse au xviie siècle —, l’exploration des possibles origines remontant à l’Antiquité tardive, mais aussi l’exploitation des rares sources écrites par les dissidents eux-mêmes, Denis Crépin conclut à une origine essentiellement endogène du catharisme.

Toutefois, à la différence d’autres mouvements hétérodoxes médiévaux qui prônaient eux aussi une réforme de l’Église, visant un retour au christianisme des origines et plus d’ascèse, l’apparition du dualisme et son développement dans l’Église cathare dénotent, mais seulement dans un deuxième temps, l’influence d’hérésies d’origine orientale.

« L’ouvrage est une initiation remarquable à l’hérésie médiévale. Il se caractérise par la clarté avec laquelle sont exposés des problèmes théologiques et anthropologiques complexes. » (Martin Aurell)

Denis Crépin, docteur vétérinaire et homéopathe, licencié en théologie orthodoxe a longtemps exercé à Albi, où il a également rempli, dix années durant, des fonctions électives municipales. Son intérêt pour l’histoire et sa bonne connaissance du pays tarnais l’ont porté à se pencher sur le Moyen Âge languedocien et, évidemment, sur les causes et les effets de la guerre albigeoise.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : catholicisme, hérésie, cathare, catharisme, Mani, manichéisme, orthodoxie, Moyen Âge

Melchisédek

Formation, histoire et symbolique d'une figure bibliqueAuteur(s) : BORD Lucien-Jean

Parution : 2013

Ce livre n'est pas disponible

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338909

ISBN 13 : 9782705338909

Pages : 205

Format (mm) : 160x240

Poids : 330g

Apparaissant dans un épisode presque marginal de la geste abrahamique et dans un Psaume, le personnage de Melchisédek allait connaître un destin littéraire exceptionnel à l’époque intertestamentaire et dans les premiers siècles chrétiens. Argument de démonstration de ce texte christologique majeur constitué par le chapitre septième de l’Épître aux Hébreux, élément de la controverse judéo-chrétienne des deux premiers siècles, inspirateur des courants gnostiques et hérétiques qui proliférèrent autour de la jeune Église en ses premiers siècles d’existence, Melchisédek retint, génération après génération, l’attention des Pères de l’Église avant de capter celle des iconographes et autres illustrateurs médiévaux. Mais la figure du roi-prêtre n’a cessé d’évoluer et si, au départ, il nous est présenté comme un souverain sacerdotal cananéen, à l’arrivée, le type abouti nous apparaît dans la célèbre sculpture de Reims, dite communion du chevalier, sous les traits d’un prêtre catholique latin donnant la communion à un banneret en haubert.

Le long chemin qui mène de l’un à l’autre constitue une véritable histoire de l’exégèse biblique de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge et nous invite à une enquête en amont des représentations mélchisédéciennes qui ont fleuri au XIIe siècle pour tenter de comprendre comment on est passé du roi sacerdotal de l’Écriture au Melchisédek eucharistique de la sculpture de Reims.

Bénédictin, membre de la Société Asiatique et de la Société d’Histoire Religieuse de la France, diplômé de l’Université de Strasbourg (Faculté de théologie catholique) et de l’Université de Poitiers (Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale), Lucien-Jean Bord est bibliothécaire et archiviste de l’abbaye Saint-Martin de Ligugé.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : Bible, iconographie médiévale, Antiquité, Moyen Âge, exégèse, dogme chrétien, eucharistie

La fin de l'Ordre du Temple

Auteur(s) : Collectif, CHEVALIER Marie-Anna (dir.)

Parution : 2012

Ce livre n'est pas disponible

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338632

ISBN 13 : 9782705338633

Pages : 278

Format (mm) : 160x240

Poids : 450g

Ce livre intitulé La Fin de l'ordre du Temple est le premier ouvrage en langue française à envisager cette question sous forme d'ouvrage collectif et pluridisciplinaire. Il regroupe les contributions d'universitaires français et américain spécialistes des ordres religieux-militaires autour de plusieurs grands axes retraçant à la fois l'histoire de l'ordre du Temple dans ses dernières années, en particulier depuis la chute d'Acre en 1291 - qui provoqua, en Occident, une remise en cause de la légitimité de son existence - et celle du procès qui lui fut intenté d'abord en France puis dans toute la chrétienté après la promulgation de la bulle pontificale Pastoralis praeeminentiae.

Plusieurs nouvelles approches, historiques, juridiques, littéraires et prosopographiques, sont envisagées ici, s'enrichissant les unes les autres et permettant de contribuer à une meilleure connaissance de cette période de la vie du Temple et de ses membres. Le déroulement du procès en France est analysé sous divers angles, celui de l'élaboration d'un nouveau type de propagande royale sous Philippe Le Bel, mais aussi celui de la réaction de certains templiers face aux attaques contre leur ordre, ou encore à travers l'apport que peuvent représenter leurs dépositions dans les procès-verbaux pour l'histoire du Temple.

Plusieurs études de ce recueil élargissent cette investigation à certaines régions d'Europe méridionale (royaumes de Castille et de Majorque ) et de Méditerranée orientale ( royaumes de Jérusalem, de Chypre, d'Arménie et comté de Tripoli ) où les templiers possédaient d'importants châteaux et de vastes commanderies, constituant parfois des marches frontalières d'une importance primordiale pour les Etats qu'ils défendaient et dont les souverains durent eux aussi appliquer, de manière assez variable, l'injonction pontificale qui leur imposait d'arrêter tous les membres de l'ordre et d'inventorier leurs biens.

Voir tous les collectifs Geuthner

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : Croisades, moyen-âge

L'Orient des Langues au XXe siècle

Auteur(s) : BOULAÂBI Ridha

Parution : 2011

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338462

ISBN 13 : 9782705338466

Pages : 538

Format (mm) : 155x240

Poids : 780g

« Aujourd’hui il n’y a plus d’ailleurs (sinon une forêt fraîchement abattue, ou un livre déniché par hasard), Marco Polo ne quitterait pas Venise, il apprendrait des langues. », écrit Gérard Macé dans Leçon de chinois.

L’épuisement d’une longue tradition qui s’est construite autour d’un ailleurs essentiellement géographique donnant jour à toute la littérature viatique cède la place à un autre type de voyage dont la destination est une langue étrangère et lointaine. En effet, aujourd’hui, pour de nombreux écrivains français, héritiers de Segalen, de Claudel et de Michaux, les langues orientales représentent des îles nouvelles à explorer, d’une manière réelle ou imaginaire. Si certains écrivains français comme Gérard Macé ou Roland Barthes ont choisi les idéogrammes de l’Extrême-Orient, d’autres, comme Claude Ollier ou encore Louis Aragon ont suivi la caravane de la langue arabe et de ses différents dialectes.

Le résultat est impressionnant : il ne s’agit plus comme au XIXe siècle dans le meilleur des cas de donner la parole à l’étranger ou d’inventer des mots, mais d’ouvrir à un renouvellement des formes linguistiques, poétiques et narratives, à l’éclatement des genres, au brassage des modèles textuels. Si ce détour par l’Orient des langues dévoile chez certains un Orient secret puisant ses sources dans les souvenirs les plus intimes, il se traduit chez d’autres par une reconquête de la totalité grâce à la recréation d’une Babel heureuse, déculpabilisée et ouverte sur le monde. Cette fascination essentiellement poétique et textuelle, désintéressée pour ainsi dire, permet de nuancer les thèses qu’Edward Said développe dans Orientalism.

Ridha Boulaâbi est docteur en littérature française et comparée de l'Université Jules Verne de Picardie. Ses domaines de recherche portent sur les littératures française, francophone et arabe contemporaines.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : moyen-orient, francophonie, orientalisme

Description et éloge du tir à l'Arc

(texte arabe et traduction)Collection : Orients sémitiques

Auteur(s) : TARSŪSĪ (Al-) Mardī b. Alī b. Mardī

Parution : 2011

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338551

ISBN 13 : 9782705338558

Traduction : Bord L.-J., Ibn Hussein A. H. S., Mugg J.-P.

Pages : 154

Format (mm) : 160x240

Poids : 260g

Écrit dans le dernier quart du XIIè siècle, probablement avant 1187, le traité d'archerie d'al-Tarsusi apparaît dans un vaste ensemble concernant les connaissances militaires de l'époque et destiné à Saladin. Cependant, les pages consacrées à la description du tir à l'arc auraient en fait constitué un texte à part qui a dû être intégré au manuscrit lors de son élaboration.

Loin d'être uniquement une compilation technique, il met constamment en avant la dimension 'spirituelle' de la discipline pratiquée par les archers de l'Islam.

Discipline : Histoire des sciences et des techniques

Mots-clés : cynégétique, chasse, Moyen-Âge

Médecine et société en islam médiéval

Auteur(s) : SANAGUSTIN Floréal

Parution : 2010

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338322

ISBN 13 : 9782705338329

Pages : 288

Format (mm) : 155x240

Ibn Buṭlān fut un médecin jouissant d’une certaine renommée dans un siècle, le XIe, où la science arabe prit toute son ampleur. On lui doit notamment un court traité, Le banquet des médecins, dans lequel il fustigeait la corporation des médecins. Dans l’épître qui a servi de base à notre présente étude, il s’intéressa à la médecine appliquée aux esclaves. Son objectif était de mettre en garde l’acheteur potentiel contre les abus et les fraudes des marchands.

Ce texte, original par sa nature, nous a permis de replacer l’esclavage dans son contexte social et culturel et de préciser sa fonction relativement à l’art médical.

Floréal Sanagustin est titulaire de l’agrégation d’arabe et d’un doctorat d’État ès lettres arabes. Il est professeur de langue et civilisation arabes à l’Université Lumière-Lyon 2 et chercheur à l’École Normale Supérieure de Lyon. On lui doit plusieurs ouvrages sur l’histoire des sciences arabes et les rapports entre philosophie et médecine.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : médecine, esclavage, moyen-âge, islam

Le Comté de Tripoli: État multiculturel et multiconfessionel

Avec préface de Jean RichardCollection : Orient chrétien médiéval

Auteur(s) : Collectif, DÉDÉYAN Gérard (dir.), RIZK Karam (dir.)

Parution : 2010

En savoir plus...

ISBN 10 : 270533839X

ISBN 13 : 9782705338398

Pages : 260

Format (mm) : 155x240

Poids : 500g

L’ouvrage publié ici – Le comté de Tripoli, état multi-culturel et multiconfessionnel (1102-1289) – présente une double particularité : il est le premier à faire le point sur cet état (le seul, dans l’Orient latin, à être de langue d’oc et non de langue d’oil), marqué par la présence de seigneurs du Midi de la France, depuis le livre classique de Jean Richard, Le comté de Tripoli sous la dynastie toulousaine (1102-1187), dont l’auteur a bien voulu apporter sa précieuse contribution au présent ouvrage ; par ailleurs, quelques-uns des coauteurs enseignant au Liban (Université Saint-Esprit de Kaslik, Université libanaise) ou étant spécialistes de l’Orient médiéval, l’accent est fortement mis sur le rôle des autochtones (Maronites, Syriaques melkites et jacobites, entre autres).

Cette insistance correspond bien à la nature des relations intercommunautaires dans le comté de Tripoli, du moins jusqu’aux victoires de Saladin, sultan d’égypte et de Syrie à la fin du XIIe siècle : le comté est créé par Raymond IV de Saint-Gilles, comte de Toulouse et marquis de Provence, qui avait participé à la Reconquista ibérique et entretenait des esclaves musulmans sur ses terres provençales. Dans le comté, dont la confrontation avec Saladin reste discrète, les combattants pratiquent plutôt la razzia (complémentaire des échanges économiques entre Tripoli et les émirats arabes riverains de l’Oronte) que la guerre. à partir du milieu du XIIIe siècle, le comté de Tripoli, associé depuis le tournant du XIIe siècle à la principauté d’Antioche sous une même dynastie, normanno-poitevine, entre docilement dans le jeu politique d’un état presque indigène : le royaume d’Arménie cilicienne.

C’est en étant attentif à cet esprit d’ouverture intercommunautaire qu’ont travaillé les Professeurs Karam Rizk (Université Saint-Esprit de Kaslik) et Gérard Dédéyan (Université Paul Valéry - Montpellier III), coordonnateurs de l’ouvrage, spécialistes, l’un, de l’histoire du Liban, l’autre, de celle de l’Arménie.

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : Moyen-âge, Liban

Les Juifs du Hadramaout et du Golfe Persique

Vè - XVè sièclesAuteur(s) : FAÜ Jean-François

Parution : 2010

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338489

ISBN 13 : 9782705338480

Pages : 108

Format (mm) : 210x280

Poids : 200g

La problématique, celle de l'analyse de l'évolution des communautés juives du Hadramaout et du Golfe persique, rejoint la question de leur situation comme pôle ou comme marge, au sein du judaïsme oriental, puis celle, inévitable, de leur décadence. La question des définitions des schèmes communautaires demeure étroitement liée aux sources étudiées qui, d'une part, montrent la perméabilité des relations internes au judaïsme et, d'autre part, réaffirme l'équilibre garanti par les règles de la dhimma.

Historien et diplomate, Jean-François Faü est spécialiste de l'histoire des communautés marginales du judaïsme oriental. Il s'est également intéressé à l'histoire de la représentation des Juifs dans l'art chrétien occidental.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : judaïsme, moyen-âge, arabie

L'Église arménienne entre Grecs et Latins

fin du XIe - milieu du Xve s - avec une préface de Jean Pierre MAHÉCollection : Orient chrétien médiéval

Auteur(s) : Collectif, AUGÉ Isabelle (dir.)

Parution : 2009

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338187

ISBN 13 : 9782705338183

Pages : 286

Format (mm) : 160x240

Poids : 470g

En partie chassés de la Grande Arménie vers les rives de la Méditerranée orientale, à la suite de la conquête turque, les Arméniens, qu’ils se soient politiquement restructurés (principautés, puis royaume d’Arménie cilicienne, seigneuries arméniennes de l’Euphratèse) ou rassemblés en communautés (urbaines ou rurales), se trouvent, à partir de la fin du XIe siècle, en contact direct avec les peuples chrétiens du Proche-Orient : Grecs de Byzance, Syriaques de diverses confessions et, derniers venus, Francs de la Croisade. Dès lors, des contacts continuels ont lieu entre les chefs de l’Église arménienne et les Latins, alors que les discussions, déjà nombreuses dans le passé, continuent avec les Grecs, mais aussi les représentants d’autres Églises orientales (jacobite, géorgienne) ; dans ce contexte, la chrétienté arménienne cherche à maintenir son identité tout en s’adaptant aux conditions du temps, c’est-à-dire d’abord à un passage de l’hégémonie byzantine à celle de l’Occident latin, puis à la montée des puissances musulmanes (Turcs saldjoûkides, Ayyoûbides, enfin Mamelouks).

Quelques points forts ressortent : l’esprit d’ouverture exceptionnel des catholicos-patriarches de la lignée des Pahlawouni, l’importance des contacts culturels (nombreuses traductions de textes, du latin, du grec, voire du syriaque vers l’arménien, et inversement), les influences réciproques, par exemple dans le cas de l’art de la miniature.

Le Congrès international « L’Église arménienne entre Grecs et Latins (fin XIe-milieu XVe siècle) » (Montpellier-12 et 13 juin 2007) a réuni une vingtaine de participants, dont quatre venus de la République d’Arménie. Les textes présentés ici abordent l’ensemble des questions évoquées plus haut, en favorisant l’approche comparatiste. Ils enrichissent ainsi l’histoire des relations interecclésiales dans l’aire proche-orientale et caucasienne.

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : Moyen-âge

Les ordres religieux-militaires en Arménie cilicienne

Préface de Jean RichardCollection : Orient chrétien médiéval

Auteur(s) : CHEVALIER Marie-Anna

Parution : 2009

Ce livre n'est pas disponible

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338195

ISBN 13 : 9782705338190

Pages : 886

Format (mm) : 155x240

Poids : 1300g

Les trois principaux ordres religieux-militaires (hospitaliers, templiers et teutoniques) s’implantèrent en Arménie cilicienne aux XIIe-XIIIe siècles et continuèrent à entretenir des relations avec les souverains de ce royaume jusqu’à la chute de celui-ci, en 1375.

Chaque ordre mena sa propre politique dans l’État arménien, s’impliquant à la fois au niveau local et international. Les frères participèrent activement à la défense du pays tant sur le plan militaire que diplomatique. Leurs commanderies, essentiellement rurales, incluaient des forteresses à des emplacements stratégiques. La structure interne de leurs bailliages d’Arménie fut relativement semblable à celle des autres bailliages orientaux. Les commandeurs se substituèrent aux seigneurs dans certaines zones et furent régulièrement présents à la cour royale, mais leur rôle auprès des dirigeants arméniens ne peut être assimilable à celui de vassaux. Les valeurs spirituelles et guerrières des frères convainquirent plusieurs rois et princes arméniens d’entrer dans la confraternité de leurs ordres et ce, malgré la désapprobation du haut clergé arménien. En dehors de ce pays, les ordres religieux-militaires entretinrent également des relations protéiformes avec les Arméniens dans les États latins du Levant.

« Autant que la connaissance des ordres eux-mêmes, c’est celle du royaume arménien toute entière qui profite de cette enquête dont on ne saurait dire toute la richesse et toute la pertinence, dans un domaine qui associe la documentation arménienne à la documentation latine et qui restait à explorer » - Jean Richard.

Marie-Anna Chevalier, chercheur associé au « Centre de Recherche et d’Étude sur les pays de la Méditerranée au Moyen Âge », (Université Paul Valéry - Montpellier III), est docteur en Histoire médiévale. Spécialiste des ordres religieux-militaires et de l’Orient chrétien, elle est l’auteur de nombreux articles, dont un recueil concernant l’implantation des ordres en Arménie a été publié en langue arménienne par l’Université d’État d’Erevan.

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : Croisades, moyen-âge, arménie, teutoniques, hospitaliers

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail