Des liens et des lieux

mémoires libano-françaisesAuteur(s) : DAGHER Carole H., PRINCE Myra

Parution : 2021

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340759

ISBN 13 : 9782705340759

Pages : 418

Format (mm) : 160x240

À l’heure du centenaire de l’État libanais, voici un ouvrage collectif qui revisite les liens entre le Liban et la France sur le « temps long » de la politique et de la diplomatie, qui questionne les échanges et les transferts culturels et puise au plus profond des sources de l’Histoire contemporaine. Par touches successives et en différents domaines, des morceaux d’histoires se croisent, des amitiés se tissent, des complexités s’élaborent.

Proclamé dans ses frontières actuelles par le général Henri Gouraud le 1er septembre 1920, l’État libanais aurait dû célébrer un autre centenaire : celui de ses acquis, de ses réussites. Cette date aurait dû constituer une célébration nationale. Le constat est celui d’un d’échec, qui relègue le Liban au rang d’État failli, d’État « déquillé ». La liste de ses manquements est longue !

Mais une relation d’amitié, jamais discontinuée, persiste entre le Liban et la France. Il faut lui « reconnaître un caractère exceptionnel et énigmatique. Pourquoi deux peuples s’obstinent- ils à se penser liés par la raison et par le cœur ? Comment l’effort des générations successives a-t-il constamment servi ce lien qui dépasse l’ordinaire diplomatique ou économique, et semble relever de la nécessité ? ».

Des liens et des lieux raconte une aventure collective d’auteurs mobilisés de part et d’autre de la Méditerranée, ouvrage lui-même ferment et témoignage de cette construction fraternelle.

Discipline : Histoire-Littérature

Mots-clés : Liban, France, état libanais, histoire contemporaine, diplomatie, peuples, témoignages

Les Assyriens du Hakkari au Khabour

Auteur(s) : BOHAS Georges, HELLOT-BELLIER Florence

Parution : 2008

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338055

ISBN 13 : 9782705338053

Pages : 230

Format (mm) : 160x240

Depuis un quart de siècle, les chrétiens irakiens quittent massivement leurs foyers. à l’instar des chrétiens de l’antique Église d’Orient et des chrétiens chaldéens, ils vivent aujourd’hui un nouvel exode, aux conséquences aussi dramatiques que celles de l’exil qui leur fut imposé lors des combats de la Première Guerre mondiale. Leur mémoire reste marquée par les massacres des années 1910-1930. Des montagnes du Hakkari ottoman aux berges du Khabour en Syrie, en passant par l’Iran et l’Irak, Georges Bohas et Florence Hellot-Bellier les interrogent pour mieux cerner les conditions de l’exode de 1915.

Les auteurs se sont laissé porter par la mélodie de deux longs poèmes, mémoire du chamacha (diacre) Sahda Pétros, de la tribu de Tchelnay. écrits en soureth, ces textes ne sont pas sans rappeler d’anciennes chroniques syriaques. Ils sont ici édités tels quels et traduits. Ils ont aussi recueilli le témoignage du chamacha Yosep Zaya de Tell Goran. Les documents rassemblés stigmatisent la fin de la coexistence de communautés de religions et de langues différentes – araméenne, syriaque, arménienne, kurde, turque, iranienne et arabe. Ils disent la douleur de la mort des enfants, de celle des femmes et des hommes, victimes de violences incontrôlées, ainsi que la détresse de l’exil et la nostalgie de la terre natale…

Chacun des narrateurs a tenté d’expliquer l’indicible, incriminant tour à tour les dissensions internes, une sorte de culpabilité collective, la proclamation du djihad, la tragique politique turque à l’égard des chrétiens et les vaines promesses des grandes puissances de l’époque. Chacun, à sa manière, a décrit l’engagement pour rester debout et pallier les malencontreuses décisions des dirigeants ou le lâche abandon des diplomates. Le souvenir des luttes des populations assyriennes, corroboré ou retouché à la lumière d’autres récits, mène à une meilleure compréhension de l’histoire à laquelle ces populations ont été mêlées. Assumer ce passé, « plutôt qu’avec passion, avec vérité et exactitude » comme le disait Raymond Aron, permettra peut-être de refonder l’avenir.

Georges Bohas, membre de l’Institut Universitaire de France, responsable de la section Arabe et langues sémitiques à l’école normale supérieure lettres et sciences humaines, a commencé en 1987 ses recherches sur la langue et la mémoire des Assyriens du Khabour.

Florence Hellot-Bellier est enseignante en histoire et membre de l’Unité mixte de recherche « Mondes iranien et indien ». Elle consacre ses recherches à l’histoire des relations extérieures de l’Iran et à celle des Iraniens chrétiens de l’Église d’Orient et de l’Église chaldéenne aux XIXe et XXe siècles.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : témoignage

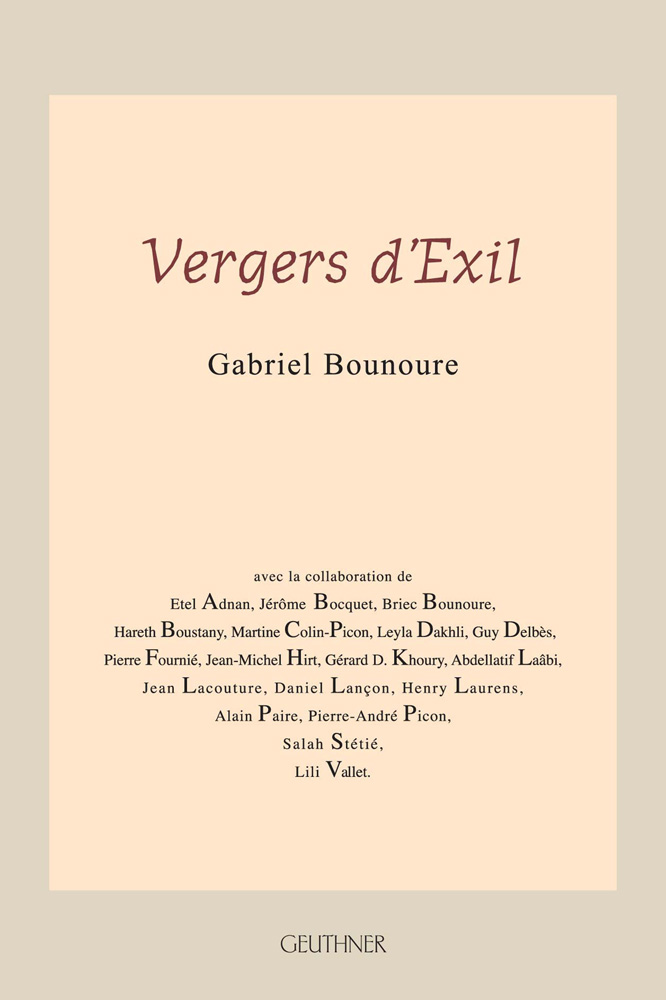

Vergers d’exil, à la mémoire de Gabriel Bounoure

Correspondances inédites entre Gabriel Bounoure et George Schehadé,Auteur(s) : Collectif, KHOURY Gérard D. (dir.)

Parution : 2004

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705337512

ISBN 13 : 9782705337513

Pages : 350

Format (mm) : 160x240

Poids : 650g

Il est grand temps de découvrir Gabriel Bounoure pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de lire ce grand critique littéraire et poétique qui contribua d’une manière décisive à faire connaître Char, Jacob, Jouhandeau, Jouve, Michaux, Reverdy, Rimbaud, Ségalen ou Supervielle. C’est lui aussi qui sut déceler dans le jeune Schehadé un grand poète et dramaturge d’expression française et qui contribua à faire reconnaître Jabès. Ce qui aujourd’hui distingue l’approche critique de Gabriel Bounoure c’est, au delà même de la révelation des voies neuves et inouïes de la poésie contemporaine, une “méthode” qui lui est propre et qui rend sa voie inimitable.

Haut fonctionnaire de la France à l’époque des mandats, il a su fidèlement la servir mais aussi lui résister, lorsqu'il a estimé que celle-ci s'engageait dans une voie contraire à ses propres intérêts et en contradiction avec les valeurs qui en font le renom. Rallié de la première heure à l’appel du général de Gaulle, il critique la politique arabe de la France en Afrique du Nord, dans une correspondance privée en février 1952. Publiée dans une revue égyptienne par son destinataire, sans l'autorisation de Gabriel Bounoure, il est mis dans l'obligation de se renier ou de renier son pays et, refusant de se dédire, il est démis de ses fonctions. A soixante-six ans, cet homme entame une nouvelle carrière d’enseignant aux universités du Caire et de Rabat.

Pour Gabriel Bounoure, la place centrale qu’occupe le Liban – mais aussi la Syrie – tient, d’une part à la durée de son séjour dans ces pays – de 1923 à 1952 – et, d’autre part, à ses liens anciens et affectifs avec l’Orient, celui qu’il avait découvert à travers les auteurs romantiques, Gérard de Nerval tout particulièrement. Ami et confident de Louis Massignon, sensible comme lui à cet Orient mystique et essentiel, il en gardera la nostalgie en Bretagne, à Lesconil où il se retira.

Cet ouvrage, sous la direction de Gérard D. Khoury, comprend la correspondance inédite avec Georges Schehadé, qui fait revivre leur précieuse amitié, six poèmes inédits de Gabriel Bounoure, ses textes publiés dans des revues aujourd’hui introuvables, les différentes contributions du colloque Gabriel Bounoure, entre culture et politique, tenu à Aix-en-Provence en juin 2001, des témoignages et enfin un hommage rendu à Beyrouth, cinquante ans après le départ de Gabriel Bounoure du Liban.

Voir tous les collectifs Geuthner

Discipline : Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : Liban, surréalisme, poésie, témoignage

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail