Votre recherche : "littérature-histoire-des-textes"

Résultats affichés: (61-80)/217

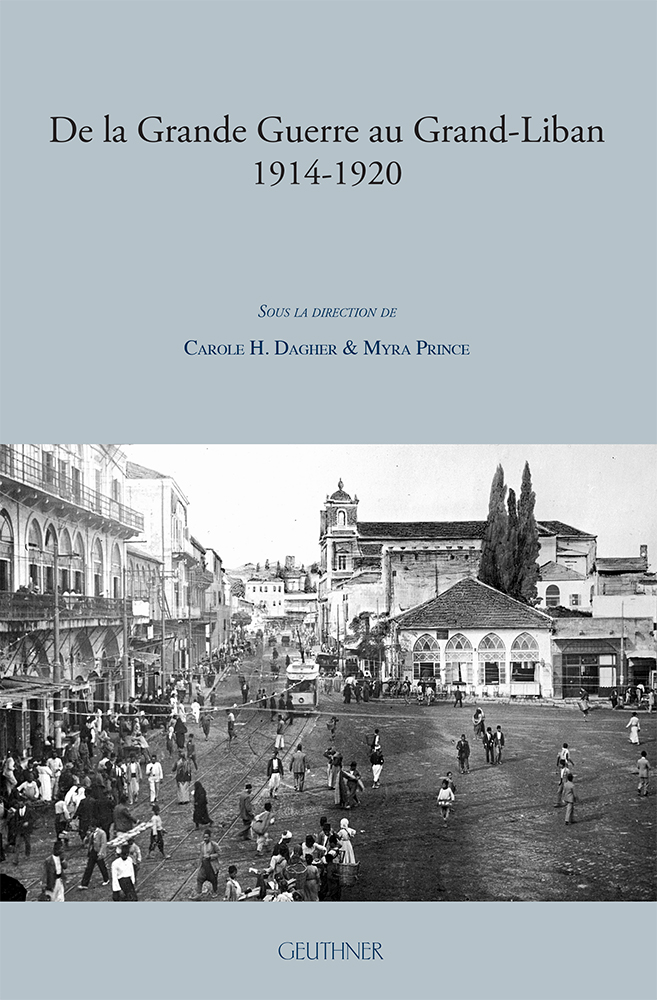

1914-1920

Auteur(s) : Collectif, DAGHER Carole H., PRINCE Myra

Prix (TTC) : 33 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2015

/

En savoir plus... /

Le Centenaire de la Grande Guerre est l’occasion, pour le Liban, de faire un retour sur un chapitre douloureux mais fondateur de son histoire moderne. Ce pays a gardé, gravé dans sa mémoire et dans sa chair, le traumatisme de la Grande Famine qui a décimé près du tiers de la population du Mont-Liban (1915-18). Toute la région était alors sous domination ottomane. Des nationalistes libanais et syriens ont subi la répression militaire, nombre d’entre eux ont été condamnés à mort et exécutés.

L’État du Grand-Liban, proclamé le 1er septembre 1920 à la Résidence des Pins par le général Gouraud, est né des convulsions de la Grande Guerre ; les souffrances endurées sont restées largement ignorées. Cent ans plus tard, les États du Moyen-Orient issus du démembrement de l’Empire ottoman sur la base des accords Sykes-Picot (1916) sont en proie à des déchirements qui menacent leurs structures sociales, géographiques et constitutionnelles. La région est-elle entrée dans l’ère post Sykes-Picot ?

Cet ouvrage collectif répond au besoin d’un travail de mémoire jamais mené à ce jour et à la nécessité d’une prospective politique basée sur une analyse historique étayée.

ISBN 13 : 9782705339272

Collection :

CollectifPages : 282

Format (mm) : 158x240

Poids : 500g

Illustrations : N&B

Discipline :

Histoire-Géographie

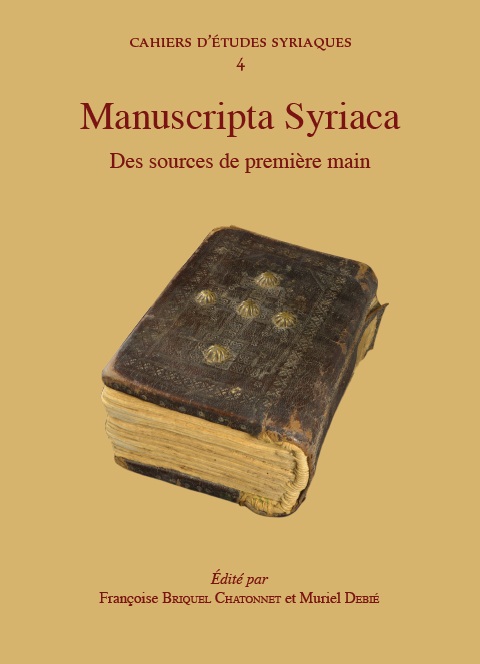

Des sources de première main

Auteur(s) : BRIQUEL CHATONNET F., DEBIÉ M.

Collection : Cahiers d'études syriaques

Prix (TTC) : 50 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2015

/

En savoir plus... /

Longtemps envisagé essentiellement comme support et transmetteur de textes, le manuscrit, dans le domaine des études syriaques, a fait récemment l’objet d’une attention renouvelée. C’est désormais aussi le livre lui-même dans sa matérialité qui est étudié, comme objet de la culture syriaque et témoignage sur la vie des hommes qui les ont copiés, décorés, lus et conservés.

Ce volume s’inscrit dans ce courant de recherches. Consacré aux manuscrits syriaques, il est issu d’une session sur le sujet organisée dans le cadre du XIe Symposium Syriacum à La Valette (Malte) en 2012. Il envisage les manuscrits aussi bien du point de vue des textes qui y sont préservés que du livre en lui-même.

Quatre approches principales ont été retenues : la présentation de projets en cours de numérisation, de catalogage et de description des manuscrits dans diverses collections ; des études consacrées au manuscrit comme objet concret, à ses matériaux et à sa fabrication ; l’analyse du travail du copiste de l’écriture et la décoration aux informations fournies par les colophons ; et enfin des travaux d’identification et d’édition des textes manuscrits.

Cette publication se veut un point d’étape, dans l’attente que les données nouvelles sur les manuscrits issues des catalogues désormais plus détaillés et de la base de données e-ktobe, permettent d’écrire une véritable histoire du livre syriaque.

ISBN 10 : 2705339364

ISBN 13 : 9782705339364

Collection :

Cahiers d'études syriaquesPages : 450

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

Auteur(s) : MALLAT Hyam

Prix (TTC) : 30 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2014

/

En savoir plus... /

Cet ouvrage analyse les singularités d’une société rurale multi-communautaire établie au Mont-Liban sur les bords de la Méditerranée orientale qui, à partir du XVIe siècle et grâce à ses constituants géographiques, politiques, économiques et sociaux, a été à la base de l’émergence originale de la liberté et de la démocratie au Proche-Orient. Cette société libanaise, où l’expérience individuelle s’est conjuguée à l’expérience collective, n’a pas été une société quelconque des milieux désertiques ou montagnards. La montagne du Liban n’est pas une terre fermée coupée de tout horizon. Elle est à l’intersection des civilisations et des peuples qui ont traversé ce Proche-Orient depuis la plus haute Antiquité, promenant avec eux les malheurs des conquêtes mais aussi les bienfaits des rencontres.

Cette société pour qui la liberté avait paru un bien si précieux au point de justifier toutes les fatigues et tous les renoncements mérite d’être un objet d’étude et de réflexion. Elle a, en effet, conduit à apprécier la valeur de chaque élément de progrès au point que ces hommes se sont progressivement dotés d’une ouverture d’esprit et d’un discernement qu’on trouverait difficilement dans les sociétés environnantes : de la première imprimerie, aux premières écoles, aux premières universités, aux premiers journaux, aux premières conquêtes de la liberté et de la démocratie, aux premières concessions économiques. Tout est dit et cet ouvrage vise à identifier ce qui aurait pu être faiblesse et qui est devenu force et vigueur, semences d’hier pour les moissons de demain dans les incertitudes d’aujourd’hui.

Avocat et sociologue, Hyam Mallat est professeur à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, ancien Président du Conseil d’Administration de la Sécurité Sociale puis des Archives Nationales. Il est l’auteur de nombreux ouvrages juridiques et culturels dont Le droit de l’environnement, de l’urbanisme et de l’eau, L’Académie française et le Liban, et La rencontre de Pierre Benoit et de Georges Lecomte avec le Liban.

ISBN 13 : 9782705339135

Collection :

VariaPages : 280

Format (mm) : 160x240

Poids : 450g

Discipline :

Histoire-Géographie

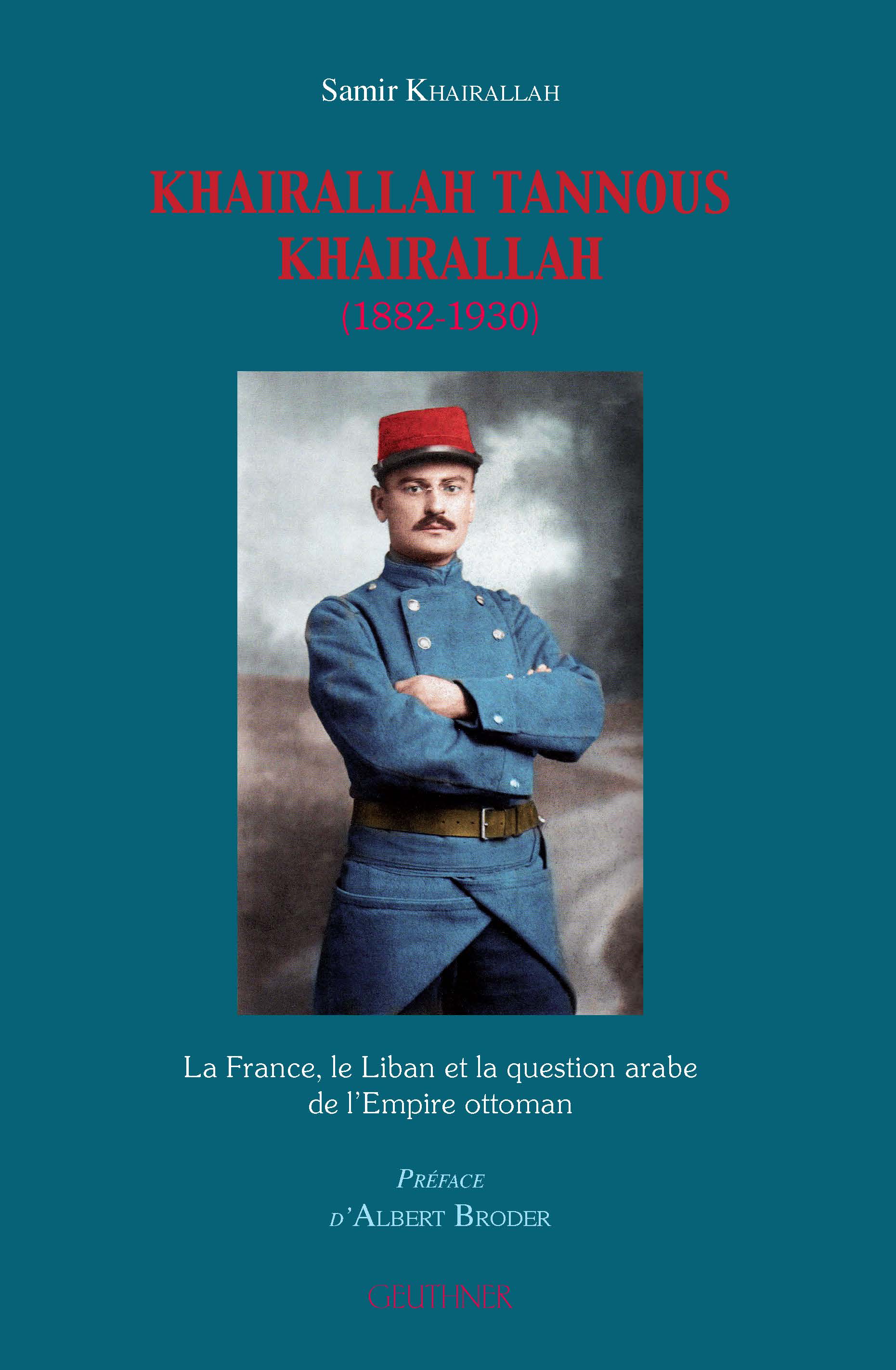

La France, le Liban et la question arabe de l'Empire ottoman

Auteur(s) : KHAIRALLAH Samir

Prix (TTC) : 38 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2014

/

En savoir plus... /

Voici enfin une biographie de K. T. Khairallah, figure injustement méconnue de l’histoire du Liban et des pays arabes !

K. T. Khairallah a été, sans discontinuité, l’homme qui a porté sur la place publique, dans la presse et au sein des milieux gouvernementaux et diplomatiques la question du Liban et des pays arabes au risque de sa vie. Toutes ses actions et toute son œuvre ont été commandées par la conviction de la possibilité d’un Moyen-Orient (Grande Syrie), d’abord au sein d’un Empire ottoman réformé puis dans une conjonction de communautés et collectivités qui coexistent et s’acceptent, à condition de réussir à appliquer l’unité dans la diversité.

« Les éléments essentiels de cet ouvrage consistent en un regroupement, un classement et une analyse replacée dans son contexte contemporain politique, économique, social et culturel, des archives privées du journaliste et homme politique libanais K. T. Khairallah, rédacteur au quotidien parisien Le Temps entre 1911 et 1930. Cette étude historique et culturelle constitue, au- delà des questions qu’elle suscite, une manière d’espérer. Ses réflexions visionnaires sont restées inappliquées. Sans son action, sa persévérance, les germes d’une liberté nationale qu’il a semés, le Liban du XXIe siècle existerait-il en lui-même et aux yeux des confrontations de puissances ? » (Albert Broder)

Docteur en Histoire, chargé de collections à la Bibliothèque nationale de France, Samir Khairallah est spécialiste de l’arabe, du syriaque et des civilisations orientales. Passionné de livres, de culture et de recherche, il a été professeur d’Histoire, de Géographie, de Sciences sociales, de Langue et littérature arabes dans différents lycées et écoles techniques supérieures au Liban de 1975 à 1990.

ISBN 13 : 9782705339067

Collection :

VariaPages : 342

Format (mm) : 158x240

Poids : 550g

Discipline :

Histoire-Géographie

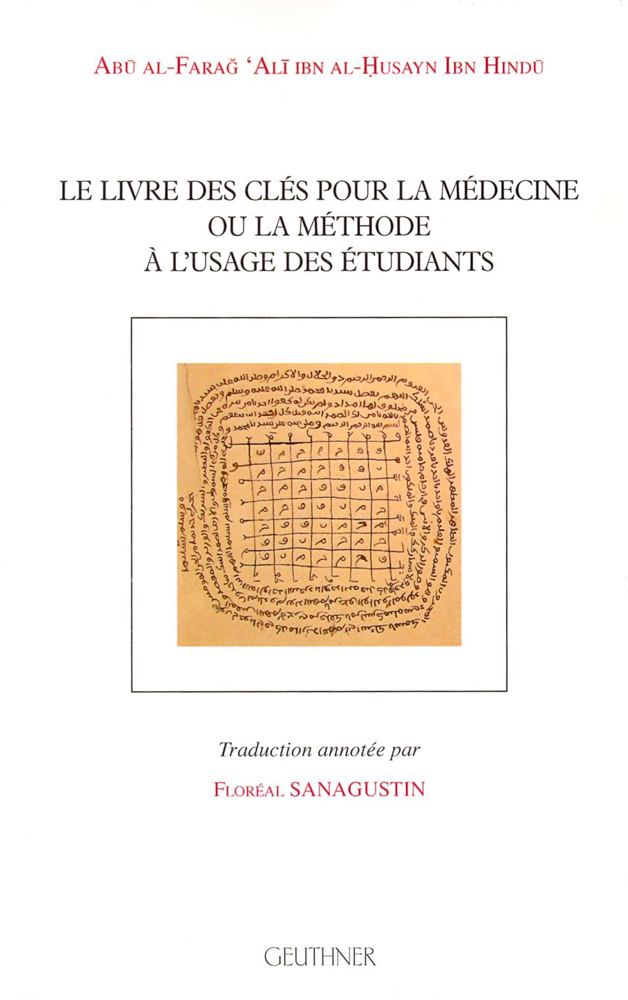

ou la Méthode à l'usage des étudiants

Auteur(s) : IBN HINDU Abu al-Faraj 'Ali ibn al-Husayn

Prix (TTC) : 25 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2014

/

En savoir plus... /

Le livre des clés pour la médecine ou la méthode à l'usage des étudiants est l'œuvre d'un contemporain du grand Avicenne, le logicien et médecin Ibn Hindû (ca. 954-1019 ou 1029). Natif de Rayy, il compta parmi ses maîtres Abû al-Khayr ibn al-Khammâr (m. 1017) pour la médecine, et Abû al-Hasan 'Alî al-Amirî (m. 992) pour la philosophie. Son intérêt marqué pour la transmission du savoir et ses talents de pédagogue contribuèrent grandement à établir sa réputation au point que ses cours étaient très suivis. Dans le présent traité, sorte d'introduction à l'art médical destinée aux étudiants, l'auteur va à l'essentiel, en martelant des vérités qui lui semblent indiscutables : la médecine est une science rationnelle, son argumentation repose sur la logique, ses liens à la philosophie sont évidents, mais son champs d'intervention demeure plus étroit car si la philosophie inclut la médecine, l'inverse ne se vérifie pas, elle est un des arts les plus nobles puisqu'elles s'intéresse au plus noble des êtres : l'homme.

Floréal Sanagustin est titulaire de l'agrégation d'arabe et d'un doctorat d'Etat ès lettres arabes. Il est professeur de langue et civilisation arabes à l'Université Lumière-Lyon 2 et chercheur à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon. On lui doit plusieurs ouvrages sur l'histoire des sciences arabes et les rapports entre philosophie et médecine.

ISBN 13 : 9782705338886

Traduction : Floréal Sanagustin

Collection :

VariaPages : 174

Format (mm) : 125x200

Poids : 200g

Discipline :

Histoire des sciences et des techniquesMots-clés :

médecine,

philosophie,

logique,

pharmacie,

Destins croisés

Auteur(s) : FAÜ Jean-François

Prix (TTC) : 15 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2014

/

En savoir plus... /

L’histoire de la présence diplomatique française à Alexandrie et à Massaoua retrace l’aventure des consuls installés dans ces ports mythiques de la Méditerranée et de la Corne de l’Afrique. Cette histoire commença en 1182, lorsqu’un marchand de Montpellier, installé à Alexandrie, fut nommé fondé de pouvoir du comptoir commercial de sa ville, et prit le nom de consolat de mar. Puis, l’évolution de la fonction consulaire dans l’Empire ottoman et son emprise géographique dans les marges du royaume d'Abyssinie constituèrent autant d'accroches de l'étude de l'influence française dans cette partie du monde.

Jean-François Faü, historien et diplomate, est actuellement directeur du département « Culture et patrimoine » de l’Université internationale Senghor à Alexandrie et chercheur associé au Centre Français des Études Éthiopiennes d’Addis Abeba. Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages concernant les minorités en Orient, aux débuts du monde musulman.

ISBN 13 : 9782705339043

Collection :

VariaPages : 90

Format (mm) : 130x200

Poids : 120g

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

Égypte,

Alexandrie,

Diplomatie,

France,

capitulation,

consul

Les sciences en syriaque

Auteur(s) : Collectif, VILLEY Émilie (dir.)

Collection : Études syriaques

Prix (TTC) : 40 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2014

/

En savoir plus... /

Ce volume est consacré aux textes « scientifiques » conservés en langue syriaque. Il entend révéler aux historiens des sciences l’existence d’un matériel tout à fait original et souvent plus ancien que celui conservé en grec ou en arabe. Il entend aussi reconstruire un pan de l’histoire culturelle des chrétiens en Orient en se fondant non pas sur des spéculations, mais sur l’étude des sources primaires. Cette histoire commence au vie siècle de notre ère, en contexte miaphysite, avec les fragments de la traduction d’un traité de Galien attribuée à Sergius de Reš‘ayna (m. 536) et une Somme astronomique syriaque anonyme qui s’est transmise dans le monastère de Qennešre en Syrie du Nord. C’est à Qennešre que les œuvres astronomiques et géographiques des savants alexandrins Claude Ptolémée et Théon d’Alexandrie sont transmises en grec et réutilisées dans des ouvrages originaux écrits en syriaque au viie siècle. L’étude des sources syriaques anciennes révèle également que ces savants de langue syriaque entretenaient aux vie et viie siècles des contacts scientifiques étroits avec des érudits établis à Alexandrie, à Constantinople et sur l’île de Chypre et qu’ils s’intéressaient à la médecine, à l’astronomie, à la géographie, mais aussi à la botanique, à l’alchimie et à l’agronomie. Puis au ixe siècle, à Bagdad, dans un tout autre milieu religieux et linguistique, d’éminents savants de langue syriaque tels Thābit Ibn Qurra et Ḥunayn ibn Isḥaq contribuèrent au mouvement de la « renaissance abbasside », qu’ils nourrirent de la multitude de leurs traductions mais aussi de leurs écrits propres médicaux, mathématiques ou astronomiques. Leurs traductions se firent du grec vers le syriaque et vers l’arabe ainsi que directement du syriaque vers l’arabe. Le dernier auteur dont on conserve l’œuvre scientifique en syriaque est le métropolite Grégoire Barhebraeus (xiiie s.) qui fréquenta le fameux observatoire astronomique de Maragha (Iran actuel) du temps du célèbre astronome Nasīr al-Dīn al-Tūsī.

Chaque article présente, par discipline, le matériel conservé et donne la bibliographie scientifique la plus à jour sur les textes grecs conservés en syriaque comme sur les textes scientifiques originellement écrits en syriaque. Le manque d’édition des textes scientifiques syriaques, mais aussi parfois grecs et arabes, restant un frein à notre approche des textes, ce livre se veut aussi une invitation aux étudiants et aux chercheurs philoponoi à prendre part au travail de mise à disposition des sources.

ISBN 10 : 2705339111

ISBN 13 : 9782705339111

Collection :

Études syriaquesPages : 368

Format (mm) : 160x240

Poids : 600g

Discipline :

Histoire des sciences et des techniquesMots-clés :

mathématique,

agriculture,

médecine,

géographie,

astronomie,

alchimie,

botanique

Journal au Liban et au Moyen-Orient (1959-1964)

Auteur(s) : LEBRET Louis-Joseph, MALSAGNE Stéphane

Prix (TTC) : 37 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2014

/

En savoir plus... /

De 1959 à 1964, le Journal du père Lebret (directeur de la mission IRFED) au Liban et au Moyen-Orient est un témoignage exceptionnel enfin publié sur la tentative d’édification d’un État libanais moderne sous la présidence du général Fouad Chéhab.

« Les journaux annoncent la démission prochaine du ministère. En fait, c’est fait. J’ai donné ma conférence "Le Liban au tournant" dans l’auditorium — la salle de cinéma — du Phœnicia, 500 à 600 personnes avec une centaine debout. Je n’avais pas beaucoup de voix, malgré l’absorption des comprimés de chlorure de potasse. Vive les hauts-parleurs, car j’ai quand même pu me faire entendre, par un auditoire tendu qui ne toussait pas. Au fond, c’était mes adieux au Liban et j’avais eu le trac toute la journée, craignant d’échouer. Il fallait faire comprendre avec beaucoup de nuances, tout ce que comportait la révolution Chéhab, révolution en profondeur et en douceur, sans toucher à la politique tout en ne faisant que cela. Mon plan était de caractériser la politique chéhabiste : consolider une nation, créer un État, réaliser le grand Liban mondial sans visées impérialistes, mais il fallait aussi en montrer les exigences économiques, sociologiques et éthiques. Bref, un peu sur la corde raide en disant tout l’essentiel sans "mettre en boule". C’est fait et la portée sera peut-être plus grande que celle des conférences de 1960 et 1962, magie du verbe, si importante en Orient, avec les politesses de la civilisation méditerranéenne et les rigueurs d’une critique nécessaire. Assez dit pour faire comprendre et pas assez choquer en profondeur. Tout ça dans un état grippal qui continue, mais Dieu aide ». (Journal du 20 janvier 1964)

Né en 1970, Stéphane Malsagne est agrégé d’Histoire-Géographie et docteur en Histoire (Université de Paris I). Il a consacré ses recherches depuis plusieurs années à l’Histoire du Liban, de l’indépendance à la guerre civile. Il est l’auteur d'une biographie de l’ancien président libanais Fouad Chéhab (1902-1973). Après avoir enseigné quelques années l’Histoire du Moyen-Orient contemporain à l’Inalco et aux Universités de Paris I et Paris IV, il poursuit actuellement ses travaux sur l’Histoire de l’armée et des élites libanaises.

ISBN 10 : 2705339081

ISBN 13 : 9782705339081

Publication : Éd. établie par Stéphane Malsagne

Collection :

VariaPages : 392

Format (mm) : 158x240

Poids : 600g

Illustrations : Quelques illustrations + 1 CD-rom de cartes

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

Fille de l'alphabet

Auteur(s) : SNEIFER Régina

Prix (TTC) : 23 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2013

/

En savoir plus... /

Dans la cité phénicienne de Byblos, l’alphabet s’éveille, s’étire puis se met en marche. Il devient un chemin qui se trace depuis plus de 3000 ans dans la géographie de l’esprit aux nuances du vivant. Ses vingt-deux traits renvoient à autant de noms dont le sens a glissé avec l’histoire. Les premiers bâtissent la « maison ». Dans un même « souffle » s’affrontent la mort et la vie. Comme des armes, les autres brisent des murs. Un alphabet « source » et « œil », témoin lucide d’une mémoire fuyante où la condition humaine retourne à soi.

Entre les déchirures des terres d’Orient et les rationalités occidentales, l’auteur recompose ces morceaux de notre origine. Fulgurances de mémoire, de vie et d’amour, cette quête ensoleillée dessine aussi une belle réponse aux identités meurtrières.

Diplômée des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Régina Sneifer est cadre d'un groupe international et spécialiste d'études géopolitiques et stratégiques. Auteure de plusieurs ouvrages sur la guerre du Liban, elle propose ici un conte humaniste plongeant ses racines phéniciennes dans une connaissance poétique et intime de la lettre et de l'âme humaine.

ISBN 13 : 9782705338923

Collection :

VariaPages : 159

Format (mm) : 140x200

Poids : 170g

Discipline :

Littérature-Histoire des textesMots-clés :

phénicien,

grec,

alphabet,

langue,

Liban

Auteur(s) : Collectif, REYNIER Christine (dir.), THERENTY Marie-ève (dir.)

Prix (TTC) : 37 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2013

/

En savoir plus... /

Depuis longtemps source de fascination et d’inspiration des artistes, la Méditerranée est aussi et avant tout un espace inventé, une idée en mutation constante qui a été façonnée au cours de l’histoire par différents acteurs et passeurs, historiens, géographes, hommes politiques, voyageurs ou écrivains. Attirante ou répugnante, lumineuse ou mystérieuse, paysage de carte postale ou terre de mémoire, elle demeure insaisissable et protéiforme.

Si la Méditerranée a suscité de nombreuses études, il est rare que le lien entre cette notion complexe, sa représentation et le support utilisé pour la médiatiser soit exploré. Cet ouvrage s’intéresse aux vecteurs de cette médiation et se penche sur l’empreinte que la Méditerranée a laissée à la fois sur les genres littéraires (les récits de voyage, les romans, la poésie, les journaux intimes et les essais) et les médias qui l’ont représentée (livres, revues, journaux, brochures, radio…). Réfléchir dans cette perspective à la façon dont des écrivains, des journalistes, des penseurs et même des humoristes venant de pays variés mais notamment de France et d’Angleterre ont contribué à façonner l’idée de Méditerranée entre le XIXe et le XXIe siècle, révèle comment cette idée a contribué en retour à réinventer les genres littéraires et les médias qui la portent.

ISBN 10 : 2705338893

ISBN 13 : 9782705338893

Publication : Co-édition MSH-M

Collection :

CollectifPages : 328

Format (mm) : 160x240

Poids : 500g

Illustrations : Qqs illustrations N&B

Discipline :

Littérature-Histoire des textesMots-clés :

voyage,

journalisme,

nahda,

littérature,

colonialisme,

homère,

tahtawi,

syrie,

durrell,

presse

Les premiers romans en français au Liban et en Égypte, 1908-1933

Auteur(s) : HERVÉ-MONTEL Caroline

Prix (TTC) : 48 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2012

/

En savoir plus... /

Prix Diane Potier-Boès 2013

Sous l’impulsion de la Nahda et de l’expansion scolaire du français, une littérature romanesque francophone apparaît au début du XXe siècle au Liban et en Égypte lorsque s’affirment les consciences nationales : les identités collectives prennent forme dans des récits qui construisent les imaginaires nationaux en fixant de grands mythes et en débattant des valeurs sociales nouvelles.

Ces premiers romans héritent d’une part de la littérature arabe classique constituée en patrimoine culturel national, d’autre part de la littérature française qui fournit de grands modèles esthétiques - roman historique, réaliste et naturaliste - mais aussi des représentations du pays - littérature de voyage, littérature coloniale. Au « Levant », le français est une alterlangue – autre langue possible –, mais les romans sont plus nettement marqués par le contact des langues et des cultures en Égypte, par les normes du français scolaire au Liban. Éditées à Paris, les œuvres sont engagées dans des circuits de reconnaissance différents : les romanciers du Liban sont accueillis par les cercles nationalistes barrésiens, les romanciers d’Égypte par les internationalistes pacifistes et la revue Europe. Sur le plan local, la littérature francophone est intégrée à la téléologie nationale libanaise, car le bilinguisme est impliqué par la vocation de carrefour imaginée pour le Liban par ses premières élites nationales. En revanche, malgré une dynamique bilingue remarquable dans l’entre-deux-guerres, l’espace littéraire égyptien se fracture au milieu des années 1930 lorsque les écrivains francophones s’affranchissent des thèmes purement nationaux.

Agrégée de Lettres modernes et docteur en littérature française de l’université de Paris III-Sorbonne nouvelle, Caroline Hervé-Montel a vécu à Istanbul, Alexandrie et Beyrouth où elle enseigne actuellement dans un établissement de la Mission laïque française. Ses recherches portent sur les enjeux de la migration et la dynamique des espaces littéraires en relation avec les contacts de langues et de cultures, en particulier dans l’aire culturelle du Machrek.

ISBN 10 : 2705338454

ISBN 13 : 9782705338459

Collection :

VariaPages : 604

Format (mm) : 160x240

Poids : 950g

Discipline :

Littérature-Histoire des textesMots-clés :

roman,

littérature,

Liban,

Egypte,

francophonie

Pages d'histoire de l'Iran

Auteur(s) : BAYAT MOSSADEGH Abdol-Majid

Prix (TTC) : 31 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2012

/

En savoir plus... /

Mohammad Mossadegh, Premier Ministre de l'Iran de 1951 à 1953, joua un rôle clef dans la vie politique iranienne du XXe siècle. Cet ouvrage met en lumière sa lutte pour des lois justes dans le respect du droit, des libertés collectives et individuelles, ainsi que sa volonté de délivrer l’Iran de la main mise étrangère, notamment Britannique.

Issu d'une famille de riches propriétaires terriens, il dispose de trois villages agricoles (ou deh) à une centaine de kilomètres de Téhéran. En 1921, il fait construire, en limite de ses terres, un village à l'usage des ouvriers agricoles, auquel il donne le nom de son fils, Ahmad-Âbâd, qui l'a aidé pour la conception des lieux. Ahmad Abad, étroitement lié au destin de Mossadegh, fut sa prison par deux fois, puis son mausolée.

Né en 1925 à Téhéran, Abdol-Majid Bayat Mossadegh est diplômé de l’école des Hautes Finances de Darai, en Iran. Il poursuit des études d’économie politique à l’Université de Genève ainsi que des cours d’architecture à l’École Beaux-arts dans cette même ville. Il dirige, en tant que superviseur, l’hôpital Nadjmieh à Téhéran. En 2000, il crée, à Genève, la Fondation Mossadegh.

ISBN 10 : 2705338586

ISBN 13 : 9782705338589

Collection :

VariaPages : 372

Format (mm) : 160x240

Poids : 600g

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

biographie

Notes sur la Geste hilalienne et ses héros

Auteur(s) : GALLEY Micheline

Prix (TTC) : 17 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2012

/

En savoir plus... /

« La Geste hilalienne, c’est l’Iliade des Arabes », disait en connaisseur Tâhar Guîga.

Ce récit d’une ampleur exceptionnelle raconte l’histoire des « Fils de Hilâl », un peuple de grands pasteurs nomades originaires des déserts d’Arabie. Répandue sur une aire géographique considérable, la Geste s’est diversifiée ; en témoignent ses modes de transmission fondés sur l’oralité (tradition poético-musicale d’Égypte)

ou, au contraire, sur la lecture d’un manuscrit (Syrie). L’auteur s’attache à la caractérisation de trois des personnages centraux, montrant les préférences que leur accordent traditionnellement, du Mashriq au Maghrib, les amateurs de la Geste.

ISBN 10 : 2705338918

ISBN 13 : 9782705338916

Collection :

VariaPages : 40

Format (mm) : 210x210

Illustrations : illustrations couleur

Discipline :

Littérature-Histoire des textes

Auteur(s) : LAFFITTE Roland

Prix (TTC) : 32 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2012

/

En savoir plus... /

Là n’est pas le moindre des paradoxes : les deux tiers des noms usuels des étoiles aujourd’hui consignés dans les listes stellaires du monde entier ont une origine arabe mais l’imaginaire que recèlent ces noms est largement méconnu.

Voilà une invite à donner une présentation de l’uranographie arabe. Or celle-ci présente une dualité profonde qui résulte d’un processus historique singulier. C’est seulement au VIIIe siècle de notre ère que les Arabes héritent de l’astronomie grecque avec sa division caractéristique de la voûte céleste en 48 constellations. Mais ils possèdent déjà une uranographie originale, une manière de découper le ciel fondée sur un système qui leur est propre, celui des manāzil al-qamar ou « stations lunaires ». Cette uranographie est elle-même le résultat d’un long processus de formation de figures mythologiques astrales antiques, enrichi d’apports mésopotamiens et araméens, ces derniers contenant à leur tour un fort syncrétisme gréco-mésopotamien. Ce ciel original des anciens Arabes, qui continuera à se développer même après l’adoption du système grec par l’astronomie savante, est à la base d’un ciel arabe traditionnel parfaitement identifiable. Mais vient s’y s’ajouter le ciel hérité des Grecs, dans le cadre duquel se déploie une nouvelle nomenclature stellaire. Cela confère à l’uranographie arabe un caractère mixte, profondément duel. Et ses deux composantes, l’arabe traditionnelle et la gréco-arabe, expliquent chacune pour moitié les appellations stellaires que nous devons aux Arabes.

Roland Laffitte s’intéresse tout particulièrement à l’intériorité réciproque des civilisations et des cultures des deux rives de la Méditerranée ainsi qu’au dialogue des sociétés qui s’en réclament. Il mène actuellement, dans le cadre de la SELEFA (Société d’Études Lexicographiques et Étymologiques Françaises et Arabes), des travaux concernant d’une part les mots empruntés aux langues arabe et orientales, et se rapportant d’autre part à l’histoire

de la formation de notre voûte céleste, sa nomenclature et son imaginaire,

et cela de Babylone à nos jours.

ISBN 10 : 2705338659

ISBN 13 : 9782705338657

Collection :

VariaTome : 1

Pages : 292

Format (mm) : 160x240

Poids : 470g

Discipline :

Histoire des sciences et des techniquesMots-clés :

ciel,

uranographie,

astronomie,

mythologie

Une histoire de la législation

Auteur(s) : SEGRET Guillaume

Prix (TTC) : 38 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2012

/

En savoir plus... /

Lorsque s'éffondre, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman vaincu, les ambitions des grandes puissances européennes, vainqueurs du conflit mondial, engagent un processus de partage des territoires libérés. De ce partage, négocié entre la France et la Grande-Bretagne dès avant le début de cette guerre, la France recevra la Syrie et le Liban. Validant lors de la conférence de San Remo, le 25 avril 1920, le partage du Moyen-Orient entre Français et Britanniques, la Société des Nations donne mandat au Gouvernement français sur le fondement de l'article 22 du Pacte de la Société des Nations d'administrer la Syrie et le Liban en son nom.

Au titre de cette mission d'aide et de conseil quelle assure auprès des Gouvernements syrien et libanais, la France se voit imposer par la Déclaration de mandat l'obligation d'élaborer une nouvelle législation sur les antiquités. De la sorte, la règlementation des antiquités et l'administration chargée de son application mises en place par l'Empire ottoman dans les territoires sous son autorité, jugées trop peu libérales au goût des Européens, laisseront la place à une législation plus favorable aux intérêts des puissances archéologiques européennes, au premier rang desquelles règnent la France et la Grande-Bretagne. Fallait-il y voir une volonté de leur part de s'emparer de la richesse archéologique du sous-sol des territoires libanais et syrien ?

À l'heure où se multiplient les demandes de restitution et les réflexions sur le statut juridique des collections, le présent ouvrage, loin d'apporter une analyse exhaustive de l'histoire de la législation des antiquités en Syrie et au Liban sous le Mandat français, présente les textes fondateurs régissant le patrimoine culturel de ces pays et leur application, parfois intéressée, par le mandataire franaçais.

Sensibilisé aux préoccupations de protection du patrimoine culturel, Guillaume SEGRET a étudié le droit et l'histoire de l'art à l'Université Panthéon-Sorbonne. Cette étude clôture au parcours universitaire concerné tant par les milieux juridiques et judiciaires que par les institutions culturelles et le marché de l'art.

ISBN 13 : 9782705338626

Traduction : .

Collection :

VariaPages : 263

Format (mm) : 160x240

Poids : 440g

Illustrations : 10pl., 8 cartes

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

droit,

archéologie,

colonisation,

patrimoine,

art

L'anémone pourprée

Auteur(s) : FEVRET Jean-Marc

Prix (TTC) : 38 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2011

/

En savoir plus... /

Travaillant sur l’évolution du développement libanais entre le lendemain de l’indépendance (1943) et la veille de la guerre qui a disloqué ce pays (1975-1990), nous avons été renforcé par cette étude dans l’idée de la fragilité d’un processus historique. Celle-ci nous a renvoyé à un « mythe libanais », né entre la Montagne et la Mer, entre les mondes grec, phénicien, égyptien. La métaphore du développement libanais pendant cette période serait peut-être celle de la fleur d’Adonis. L’épanouissement prometteur, récurrent et éphémère de l’anémone s’est nourri d’un dynamisme, d'une volonté et d’une réflexion poussés et convergents. Sa pourpre n’a pu échapper aux contraintes du temps, celles du court terme et du passé. Il s’agit d’une histoire du Liban, d’une période où le pays pouvait encore hésiter entre ce qu’un de ses pères fondateurs, Michel Chiha, a appelé sa vocation libérale et le choix d’un régime plus structuré et d’une économie plus diversifiée, incarné par la présidence de Fouad Chéhab (1958-1964).

Pour éclairer ce débat, toujours crucial dans l’évolution du pays, cette étude a associé l’économie, la géographie ou encore les histoires sociale et politique à l’histoire culturelle. Cela permet de confronter des concepts - comme le développement et l’émergence - et des acteurs - comme les hommes politiques et les intellectuels - à la toile des faits. C’est une façon de tisser l’histoire en dégageant des spécificités multiples, celles d’un pays souvent prisonnier des lieux communs (comme le « miracle libanais » ou « l’âge d’or du Liban »). C’est une façon de rendre hommage aux Libanais en proposant une lecture de leur complexité.

Docteur en Histoire, Jean-Marc Fevret enseigne en classes préparatoires HEC (à Aix-en-Provence depuis 1988) et à l’Institut Hannah Arendt (depuis 1998 dans des DESS puis des Masters

de Géopolitique de l’Université de Marne-La-Vallée). Il a orienté ses recherches vers une démarche pluridisciplinaire centrée sur l’histoire, dans le laboratoire « Analyse Comparée des Pouvoirs »

de l’Université de Paris-Est Marne-La-Vallée.

ISBN 10 : 2705338497

ISBN 13 : 9782705338497

Collection :

VariaPages : 480

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-Géographie

Auteur(s) : BOULAÂBI Ridha

Prix (TTC) : 42 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2011

/

En savoir plus... /

« Aujourd’hui il n’y a plus d’ailleurs (sinon une forêt fraîchement abattue, ou un livre déniché par hasard),

Marco Polo ne quitterait pas Venise, il apprendrait des langues. », écrit Gérard Macé dans Leçon de chinois.

L’épuisement d’une longue tradition qui s’est construite autour d’un ailleurs essentiellement géographique donnant jour à toute la littérature viatique cède la place à un autre type de voyage dont la destination est une langue étrangère et lointaine. En effet, aujourd’hui, pour de nombreux écrivains français, héritiers de Segalen, de Claudel et de Michaux, les langues orientales représentent des îles nouvelles à explorer, d’une manière réelle ou imaginaire. Si certains écrivains français comme Gérard Macé ou Roland Barthes ont choisi les idéogrammes de l’Extrême-Orient, d’autres, comme Claude Ollier ou encore Louis Aragon ont suivi la caravane de la langue arabe et de ses différents dialectes.

Le résultat est impressionnant : il ne s’agit plus comme au XIXe siècle dans le meilleur des cas de donner la parole à l’étranger ou d’inventer des mots, mais d’ouvrir à un renouvellement des formes linguistiques, poétiques et narratives, à l’éclatement des genres, au brassage des modèles textuels. Si ce détour par l’Orient

des langues dévoile chez certains un Orient secret puisant ses sources dans les souvenirs les plus intimes, il se traduit chez d’autres par une reconquête de la totalité grâce à la recréation d’une Babel heureuse, déculpabilisée et ouverte sur le monde. Cette fascination essentiellement poétique et textuelle, désintéressée pour ainsi dire, permet de nuancer les thèses qu’Edward Said développe dans Orientalism.

Ridha Boulaâbi est docteur en littérature française et comparée de l'Université Jules Verne de Picardie. Ses domaines de recherche portent sur les littératures française, francophone et arabe contemporaines.

ISBN 10 : 2705338462

ISBN 13 : 9782705338466

Collection :

VariaPages : 538

Format (mm) : 155x240

Poids : 780g

Discipline :

Littérature-Histoire des textesMots-clés :

moyen-orient,

francophonie,

orientalisme

Texte arabe et traduction - Préface A. MIQUEL

Auteur(s) : ATHRADĪ (Ibn) Alī

Collection : Textes arabes chrétiens

Prix (TTC) : 24 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2011

/

En savoir plus... /

Au cours de son récit du Banquet des médecins, Ibn Butlān (m.1066) est amené à poser à un jeune médecin qu’il suspecte d’être un charlatan, des questions sur les différentes branches de la médecine, afin d’éprouver

ses connaissances. Totalement ignorant le pseudo-médecin est incapable de répondre aux questions d’Ibn Butlān mais de son côté, celui-ci ne fournit pas les réponses que le lecteur aimerait connaître. Un siècle plus tard, pour palier cette lacune, un médecin de Bagdad appartenant à une importante famille de savants nestoriens, ʽAlī ibn Athradī (m. ca 1160), composa un petit ouvrage intitulé Explication des questions d’Ibn Butlān dans le Banquet des médecins, où il propose ses propres réponses à une quarantaine de questions.

Étant donné son originalité et son intérêt pour l’histoire de la médecine arabe, J. Dagher et G. Troupeau ont choisi d’éditer et de traduire cet utile complément au fameux Banquet des médecins d’Ibn Butlān.

J. Dagher, docteur en linguistique arabe est maître de conférences à l'Institut National des Langues Orientales où il enseigne l'arabe oriental. Il est l'auteur de plusieurs articles sur la linguistique arabe et la littérature proverbiale libanaise. G. Troupeau (?), agrégé d'arabe, professeur des Universités a enseigné l'arabe littéral à l'Institut National des Langues Orientales et la philologie arabe à l'école Pratique des Hautes études. Il est l'auteur de nombreuses publications sur la littérature arabe chrétienne, la linguistique et la médecine arabes.

ISBN 10 : 2705338446

ISBN 13 : 9782705338442

Traduction : J. DAGHER G. TROUPEAU

Collection :

Textes arabes chrétiensPages : 82

Format (mm) : 130x200

Poids : 150g

Discipline :

Littérature-Histoire des textesMots-clés :

littérature,

arabe,

christianisme,

médecine

Auteur(s) : Collectif

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2011

/

En savoir plus... /

Figure incontournable de l’orientalisme européen des XIXe-XXe siècles, Ignác Goldziher (1850-1921) est, avec Christiaan Snouck Hurgronje, l’un des principaux fondateurs de l’islamologie moderne.

Une formation hors norme le fait passer des études talmudiques et secondaires en Hongrie aux études orientales (à Budapest, Berlin, Leipzig, Leyde, Vienne) puis à un long voyage en Orient (1873-74). Il est l’un des premiers Européens

à assister aux cours de l’Université coranique d’Al-Azhar. Ses recherches, consacrées à l’histoire des religions - en particulier de l’Islam -, étudient leur inscription dans une histoire culturelle plus large.

Venus d’horizons disciplinaires différents, les auteurs de ce volume étudient son œuvre en la replaçant dans divers contextes et en interrogeant la réception qu’elle connaît jusqu’à aujourd’hui. Goldziher est l’une des figures d’un orientalisme d’Europe centrale et orientale, récemment caractérisé comme « orientalisme de la frontière » (Andre Gingrich), et qui reste à découvrir ou à redécouvrir. Sa relation avec Carl Heinrich Becker ou sa « non-rencontre » avec Max Weber invitent à s’interroger sur les relations entre philologie, études orientales, histoire culturelle et sciences sociales naissantes. Son idéal d’universalité, son exigence de rigueur scientifique ainsi que son empathie avec le monde arabe et musulman lient sa conception et sa pratique des études orientales à une critique de l’européocentrisme.

ISBN 10 : 2705338438

ISBN 13 : 9782705338435

Collection :

CollectifPages : 286

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Bibliographie-Histoire de l'orientalisme

(texte arabe et traduction)

Auteur(s) : TARSŪSĪ (Al-) Mardī b. Alī b. Mardī

Collection : Orients sémitiques

Prix (TTC) : 28 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2011

/

En savoir plus... /

Écrit dans le dernier quart du XIIè siècle, probablement avant 1187, le traité d'archerie d'al-Tarsusi apparaît dans un vaste ensemble concernant les connaissances militaires de l'époque et destiné à Saladin. Cependant, les pages consacrées à la description du tir à l'arc auraient en fait constitué un texte à part qui a dû être intégré au manuscrit lors de son élaboration.

Loin d'être uniquement une compilation technique, il met constamment en avant la dimension 'spirituelle' de la discipline pratiquée par les archers de l'Islam.

ISBN 10 : 2705338551

ISBN 13 : 9782705338558

Traduction : Bord L.-J., Ibn Hussein A. H. S., Mugg J.-P.

Collection :

Orients sémitiquesPages : 154

Format (mm) : 160x240

Poids : 260g

Discipline :

Histoire des sciences et des techniquesMots-clés :

cynégétique,

chasse,

Moyen-Âge

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail