Votre recherche : "religions-littérature-histoire-des-textes"

Résultats affichés: (1-20)/304

Le découvreur oublié

des manuscrits de la mer Morte

Auteur(s) : COHEN Lionel, SCHELLEKENS Daniel

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2025

/

En savoir plus... /

culture archéologique du judaïsme ancien

Cette collection se conçoit comme un ensemble d’études thématiques circonscrites aux traces archéologiques du judaïsme ancien et leurs interprétations. Chaque volume cherche à ordonner le matériel archéologique exhumé sur un sujet donné afin de contribuer à caractériser la culture d’hommes et de femmes qui se perçoivent et/ou qu’on perçoit comme juifs ou juives dans l’Antiquité et au Moyen Âge.

La collection s’inscrit dans la perspective de la culture archéologique, c’est-à-dire l’étude d’un ensemble d’objets jugés significatifs et présentant une récurrence d’un site archéologique à l’autre, à une époque donnée plus ou moins longue et dans un ensemble géographique à définir, qui caractérise une société ou un groupe humain. Chaque volume constituant un pan matériel de la culture du judaïsme ancien.

En janvier 1949, dans le désert de Judée, Philippe Lippens, un lieutenant belge des forces des Nations Unies en Palestine, entre dans l’Histoire. Il participe à l’une des plus importantes découvertes archéologiques du XXe siècle : la grotte où les premiers manuscrits de la mer Morte étaient cachés. Ces textes sont les plus anciens témoins de l’Ancien Testament. Ils éclairent d’un nouveau jour deux des grandes religions actuelles : le judaïsme et le christianisme.

Une enquête minutieuse, digne d’un roman ou d’un film, relate le récit de cette découverte ainsi que ses péripéties passionnantes. Lippens va sillonner Jérusalem et contacter les archéologues, religieux, militaires et antiquaires qui ont eu en main les manuscrits et ce afin de localiser précisément la grotte, chose inédite avant lui.

Cet ouvrage retrace pour la première fois en détail, de 1948 à 1950, l’intervention de cet homme discret autant que déterminé. Il reprend in extenso le récit qu’il fit transmettre à l’Institut de France ainsi que les lettres envoyées à son épouse qui décrivent sa vie quotidienne et ses péripéties.

Nous devons ce témoignage aux descendants de la famille Lippens qui ont ouvert leurs archives. Passionné d’histoire et d’orientalisme, leur père et grand-père entendait donner une place à part entière à la Belgique dans la découverte qu’il pressentait inestimable pour l'humanité.

Daniel Schellekens est le neveu de Philippe Lippens. Très proche de son oncle, il fit en 1960 un voyage scolaire à Qumrân et visita la grotte 4 avec son cousin Maurice Lippens. Les deux en gardèrent un fort souvenir. Ingénieur civil, compositeur et mathématicien, il est à l’origine de ce projet sur le récit de la découverte qui tenait beaucoup aux enfants de la famille Lippens, ses cousins.

Lionel Cohen, gendre de Daniel Schellekens, est passionné d’histoire, plus particulièrement celle du Proche-Orient. Diplômé d’HEC Paris (Executive MBA), informaticien et formateur, il visite à de nombreuses reprises les sites archéologiques de la mer Morte. François Lippens, le fils aîné de Philippe, lui demande en 2018 de rédiger le présent ouvrage qui retrace l’action de son père à cette époque, en restituant les contextes historiques, scientifiques et religieux.

ISBN 10 : 2705341275

ISBN 13 : 9782705341275

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-Littérature-Histoire des textesMots-clés :

judaisme,

lippens,

religion,

Jérusalem,

archéologie

XIe-XXIe siècle

Auteur(s) : Collectif, HUREL Daniel-Odon (dir.)

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2025

/

En savoir plus... /

Monastère bénédictin, petit séminaire, institution d’enseignement puis projet maronite, voici les grandes lignes de l’histoire de l’abbaye Saint-Pé-de-Bigorre ou de Générès évoquées dans ce volume, fruit de la rencontre tenue à Saint-Pé à l’occasion du millénaire de l’abbaye en juillet 2022. À l’échelle de ce millénaire, il faut distinguer, bien entendu, des temporalités différentes : un peu moins de 800 ans pour la présence monastique et bénédictine, un peu moins d’un siècle pour le petit séminaire, une centaine d’années pour les institutions d’enseignement au xxe siècle et enfin moins d’une dizaine d’années de présence maronite porteuse d’avenir.

Chaque étape de cette histoire rend compte d’un contexte spécifique : celui du monachisme médiéval puis moderne d’inspiration bénédictine avec ses transformations, ses crises et ses relectures périodiques de la Règle, la plus importante étant celle de Saint-Maur au xviie siècle ; celui de la reconstruction du catholicisme dans la France du xixe siècle ; celui de ce long xxe siècle dont les bouleversements politiques, sociaux et religieux n’ont pas été sans conséquence sur l’institution d’enseignement de Saint-Pé, tant sur le plan de la sociologie religieuse, des méthodes et de l’histoire de l’enseignement et de l’éducation que des conséquences du concile Vatican ii ; enfin celui de l’église maronite en France.

Point commun à cette temporalité à dimension variable : un cadre de vie et des hommes, individus et communautés, lieux de prière, lieu de transmission d’un savoir religieux, spirituel, liturgique, théologique, un territoire, une mémoire construite et parfois sans doute idéalisée.

Première synthèse d’ensemble sur l’abbaye et le site de Saint-Pé, cet ouvrage constitue une sorte de point d’étape ou de prélude à une histoire en profondeur de chacune de ces histoires particulières.

ISBN 10 : 2705341367

ISBN 13 : 9782705341367

Collection :

CollectifFormat (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

Abbaye,

Monastère,

bénédictin,

maronite,

histoire,

séminaire,

religion

Quand la littérature francophone du Maghreb met en fiction la pensée postcoloniale

Auteur(s) : BOULAÂBI Ridha

Prix (TTC) : 42 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2024

/

En savoir plus... /

Si cet ouvrage tire son titre principal du célèbre The Empire Writes Back, publié par Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin en 1989, Ridha Boulaâbi enrichit ici considérablement cette perspective des postcolonial studies par la révélation de la mise en fiction des orientalismes savants ou littéraires anciens par les autrices et les auteurs du xxie siècle.

L’orientalisme de retour au sein de la création littéraire maghrébine, bien après sa déconstruction saïdienne, signifie ici qu’il y a un enjeu pour ces écrivains à en venir à un « orientalisme au pluriel », à des « expériences et des parcours inédits, des figures peu connues », autant de traces d’une mémoire collective à partager et à discuter – d’où le titre principal – en les insérant dans les fictions afin de requalifier des hybridités culturelles, des minorités « invisibilisées » au sein de rapports croisés de domination (race, classe, genre).

Grand connaisseur de l’histoire de l’orientalisme et des principales figures intellectuelles des xixe et xxe siècles l’ayant incarné en Orient comme en Occident, Ridha Boulâabi explique parfaitement pourquoi et comment, dans ses composantes savantes, politiques, littéraires, l’orientalisme revisité est au cœur de la stratégie d’écriture et de discours des écrivains maghrébins les plus contemporains. Les intertextes orientalistes des xixe et xxe siècles, notamment arabisants, servent à dénoncer des hiérarchies encore imposées et à tenter, pour certaines et certains, de puiser dans les traditions écrites et orales pour une réconciliation postcoloniale des langues et des cultures. C’est incontestablement un apport majeur de ce livre.

Daniel Lançon

Enseignant-chercheur en littératures française et francophone à l’Université Grenoble Alpes, Ridha Boulaâbi est notamment l’auteur de L’Orient des langues au xxe siècle : Aragon, Ollier, Barthes, Macé (Éditions Geuthner, 2011) et de Nedjma de Kateb Yacine (Champion, coll. « Entre les lignes/littératures Sud », 2015). Il a par ailleurs dirigé aux Éditions Geuthner les collectifs : Les Orientaux face aux orientalismes (2013) et Voix d’Orient – Mélanges offerts à Daniel Lançon (2019).

ISBN 10 : 2705341220

ISBN 13 : 9782705341220

Pages : 534

Format (mm) : 160x280

Discipline :

Littérature-Histoire des textesMots-clés :

Orientalisme,

Maghreb,

littérature,

pensée postcoloniale,

stratégie d’écriture et de discours,

écriture

Auteur(s) : Collection : Études syriaques

Prix (TTC) : 45 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2024

/

En savoir plus... /

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le

point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques,

celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le

syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-

chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

Les sources syriaques qui nous sont parvenues émanent dans leur grande majorité des élites ecclésiastiques et savantes. Il était donc naturel que les études syriaques se focalisent d’abord sur les doctrines et les pratiques normatives promues par ces auteurs. Au sein de ce champ d’étude, une autre veine historiographique s’est concentrée sur la magie et les sciences occultes. L’adjectif « populaire », entendu dans ces deux acceptions de « répandu » et de « relatif au peuple », est appliqué ici à la notion de religion afin de proposer un autre angle de vision : à travers des textes mais aussi des fresques, des graffitis et des objets magiques, les auteurs mettent en lumière la religion d’un monde mal connu, celui des chrétiens ordinaires de tradition syriaque. Des acteurs tels que les femmes et les paysans, souvent illettrés et donc exclus de la culture ecclésiastique savante et, de ce fait, en grande partie négligés par les chercheurs contemporains, parviennent pourtant à prendre corps au fil des chapitres de ce volume. Les différents contributeurs démontrent qu’« illettré » ne signifiait pas « ignorant » et que « populaire » ne rimait pas nécessairement avec « subversif ». Un autre rapport à l’écrit, à la piété et aux pouvoirs surnaturels émerge plutôt de l’examen des sources, souvent inédites ou sous-exploitées. Enfin, des rituels parfois en marge de la liturgie des Églises institutionnelles sont étudiés ici comme certains rites funéraires, des pratiques magiques et différents aspects du culte des saints.

La multiplicité des approches et des sources convoquées offrira aux syriacisants mais aussi aux historiens et aux folkloristes spécialistes d’autres domaines une première exploration de la religion chrétienne telle qu’elle était vécue au Proche-Orient, de l’Antiquité tardive à la période ottomane. La bibliographie chrono-thématique qui clôt le volume leur permettra de s’orienter dans ces champs encore nouveaux pour les études syriaques.

ISBN 10 : 2705341312

ISBN 13 : 9782705341312

Collection :

Études syriaquesPages : 450

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

études syriaques ,

magie,

sciences occultes,

religion,

Proche-Orient,

christiannisme

Volume 1

Auteur(s) : SIBONY Jonas, OBADIA Yves

Prix (TTC) : 25 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2024

/

En savoir plus... /

Dormant au fond d’un tiroir pendant des décennies, un carnet de plusieurs centaines de proverbes minutieusement relevés à la main en judéo-fassi par Rachel Obadia (1917-1988) aboutit finalement entre les mains de son neveu, Yves Obadia. Passionné par ce dialecte, celui-ci s’empresse alors de partager sa précieuse découverte avec Jonas Sibony, spécialiste en la matière.

Ce jour-là marque le début d’une belle amitié et d’une intense collaboration visant d’abord à mettre en lumière ce véritable trésor culturel et en y joignant, par la suite, le fascinant récit du parcours de son auteure dans Le Carnet de Rachel, Volume 1.

« La sagesse, l’humour, la tendresse et la profondeur de ces proverbes que Rachel aimait tant sont les qualités mêmes qui lui étaient propres ».

Yves Obadia

Avant de me plonger dans ce carnet, je n’avais pas anticipé le fait que « … j’allais avoir l’impression de rencontrer Rachel, de lui parler, de partager quelque chose avec elle. Je l’imaginais parfois se remémorant une phrase drôle, une malédiction, une bénédiction, un cri de détresse ou encore une scène dans laquelle elle aurait entendu tel ou tel proverbe… »

Jonas Sibony

Jonas Sibony est enseignant-chercheur, Maître de Conférences en langue hébraïque à La Sorbonne. Ses travaux concernent la linguistique sémitique et la dialectologie arabe. Il est spécialiste des parlers arabes des Juifs du Maroc.

Jusqu’à la fin de son adolescence à Casablanca, Yves Obadia se délecte d’écouter ses parents et leur entourage converser en judéo-fassi. Diplômé du Berklee College of Music, il est guitariste, arrangeur et enseigne la musique dans le New Jersey.

ISBN 10 : 2705341268

ISBN 13 : 9782705341268

Pages : 220

Format (mm) : 140x200

Discipline :

Histoire-LittératureMots-clés :

carnet,

proverbes,

judéo-fassi,

Rachel Obadia

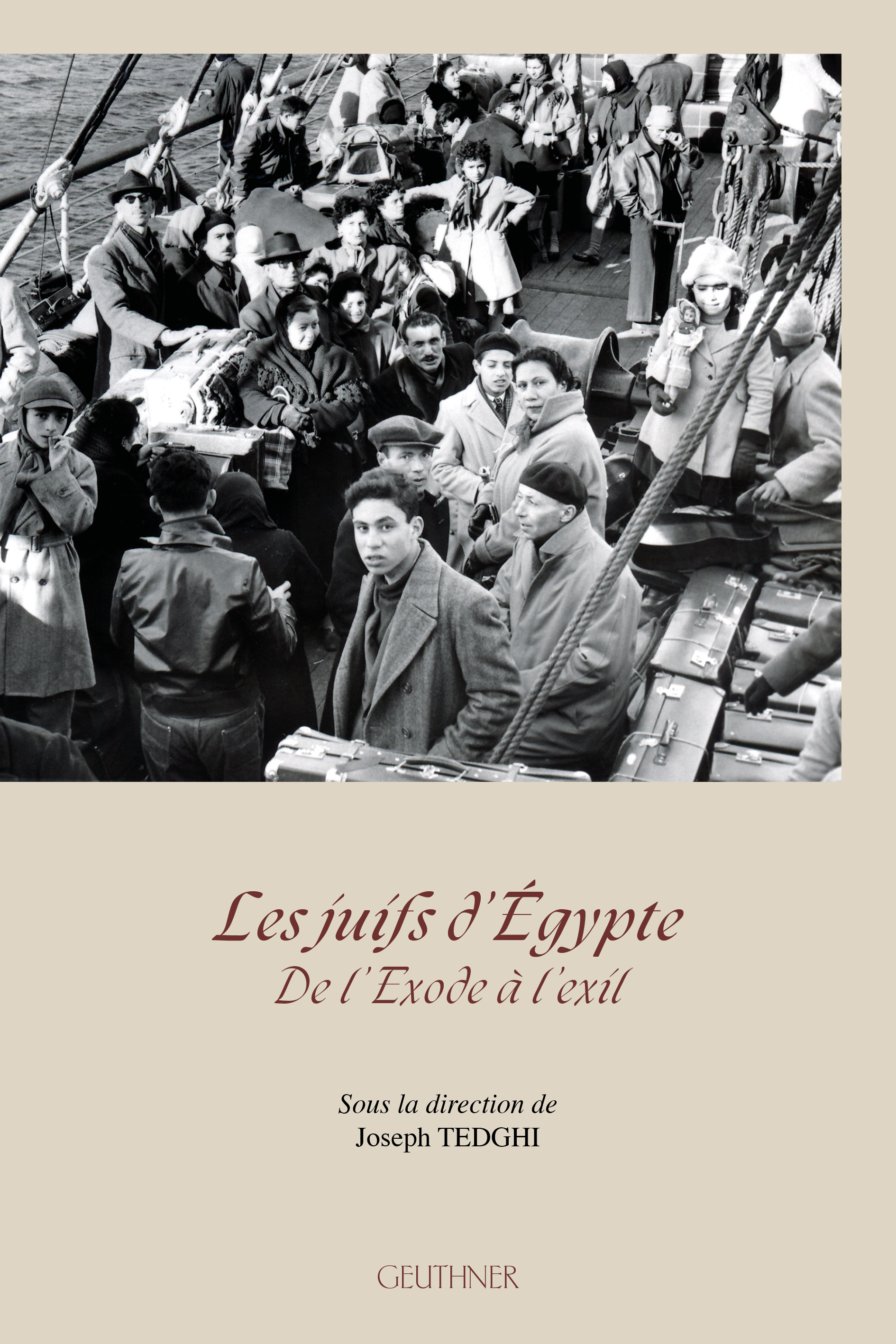

De l’Exode à l’exil

Auteur(s) : TEDGHI Joseph (dir.)

Prix (TTC) : 39 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2024

/

En savoir plus... /

De l’exode de Judée (-587) à l’exil forcé de 1956, l’Égypte, terre de mille civilisations, fut pour les juifs un refuge salutaire en dépit de quelques périodes sombres, voire un pays de cocagne à la fin du xixe siècle et dans la première moitié du xxe siècle. Au lendemain de la création de l’État d’Israël en 1948 et de la nationalisation du canal de Suez en 1956, les juifs d’Égypte, massivement expulsés ou contraints de quitter leur terre natale, prennent la route de l’exil, se dispersant aux quatre coins du monde.

Pour commémorer le cinquantième anniversaire de cet exode, un colloque a été organisé à l’Institut national des langues et civilisations orientales de Paris, rassemblant des intervenants de divers horizons. Le présent ouvrage réunit leurs interventions articulées autour de cinq thèmes essentiels : l’histoire de la présence juive sur les rives du Nil, les mutations socio-culturelles aux xixe et xxe siècles, la communauté caraïte, l’expression artistique et littéraire ainsi que l’intégration au lendemain de l’exil dans les différents pays d’accueil.

Cet ouvrage nous invite à découvrir un héritage souvent méconnu, un parcours humain et historique qui éclaire les ombres d’un monde en mutation.

ISBN 10 : 2705341305

ISBN 13 : 9782705341305

Pages : 354

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

exode,

juifs,

Egypte,

Judée,

refuge,

colloque,

Nil,

Récits en vers arabes d’expéditions militaires

au xixe siècle

Auteur(s) : Collectif

Collection : Sources Africaines

Prix (TTC) : 46 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2023

/

En savoir plus... /

Mustafa Alloush, Thierno Woûri Diallo Lâriya, Alfa Mamadou Lélouma, Bernard Salvaing

Une nouvelle histoire du continent africain est en train de s’écrire, à partir de l’étude des manuscrits rédigés sur place en arabe et dans les langues locales. Ces sources africaines de nos connaissances appellent la multiplication d’éditions critiques scientifiquement établies par des spécialistes : ainsi le lecteur peut-il disposer d’un matériau autochtone, souvent antérieur aux colonisations et à leur prisme parfois réducteur.

Forte de son expertise sur l’Afrique, l’Académie des sciences d’outre-mer, membre de l’Union académique internationale, a rejoint le programme de recherches « Fontes Historiae Africanae » créé par cette dernière. Elle lance, en 2019, avec l’aide des éditions spécialisées Geuthner, la collection sources africaines où la présente étude vient prendre place.

On y trouvera huit poèmes arabes écrits par des auteurs du Fouta-Djalon (Guinée actuelle) qui relatent des combats menés au nom de l’islam auxquels ils ont pour la plupart participé.

Les textes les plus anciens (d’un auteur anonyme et d’Aḥmad b. Muḥammad b. ʿUṯmān Kali) ont trait à l’invasion de Condé Bourama, à la fin du xviiie siècle. Les autres récits datent de la deuxième moitié du xixe siècle : ils relatent des expéditions menées dans l’actuelle Guinée Bissau, contre Bérékolon (textes de Tierno Samba Mombéyâ et Tierno Sadou Dalen) et contre Korobâli (texte d’Alfā Bakar b. Muḥammad Numā).

Viennent enfin trois poèmes rédigés par Tierno ʿAbdullah b. Šayḫ Ḥāmid Dalâlé : sur l’expédition contre Badon dans l’actuel Sénégal et sur des combats contre la dissidence intérieure des Houbbous.

Ces documents permettent de reconstituer une histoire rédigée jusqu’alors essentiellement à partir de documents écrits en peul ou de sources orales. Leur caractère officiel, le fait qu’ils n’émanent que d’une élite restreinte, n’empêchent pas une liberté de ton parfois inattendue et permettent au chercheur d’effectuer une foule de découvertes, sur l’histoire politique, religieuse et sociale du Fouta-Djalon. En particulier, on y perçoit l’évolution rapide de la société entre le début et le milieu du xixe siècle. On y constate l’importance de la guerre dans la vie de la Confédération, mais aussi la place importante du soufisme chez les combattants.

ISBN 10 : 2705340353

ISBN 13 : 9782705340353

Collection :

Sources AfricainesPages : 434

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

afrique,

histoire,

manuscrits,

Fontes Historiae Africanae,

poemes,

poésie

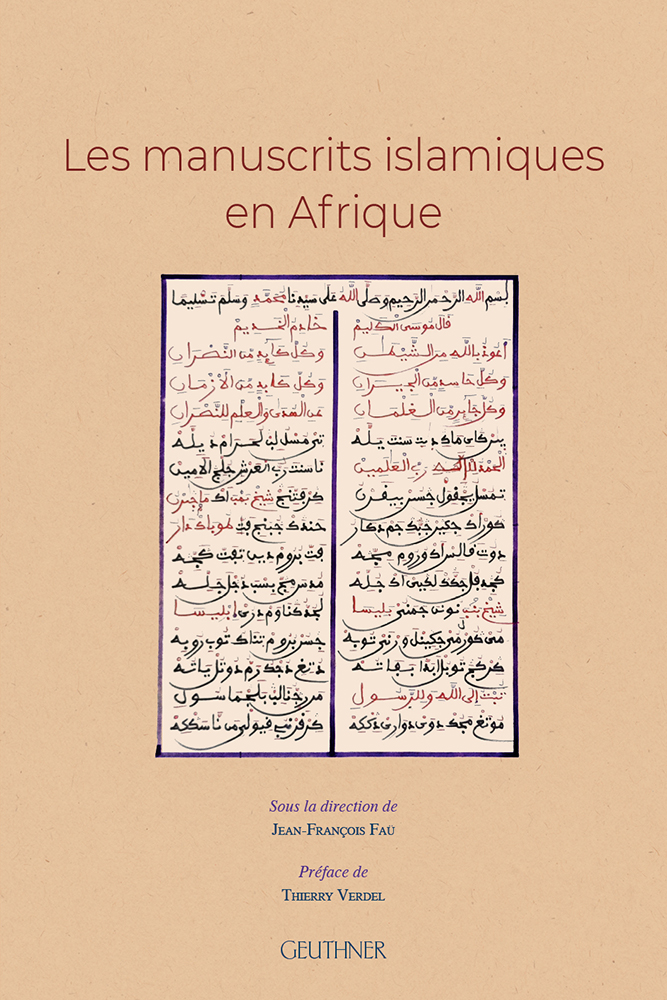

Auteur(s) : FAÜ Jean-François (dir.)

Prix (TTC) : 28 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2023

/

En savoir plus... /

Chaque famille de lettrés au Sahel possède sa propre bibliothèque ; le livre y a longtemps été marque d’autorité et de rareté. Ce patrimoine universel est aujourd’hui menacé par les actions iconoclastes des groupes radicalisés et par les intempéries liées au changement climatique. Il est temps d’interroger cette patrimonialisation africaine et arabe, la nature de ses acteurs et les enjeux d’un processus articulant dimensions transrégionales et appropriation communautaire. Par ailleurs, outre l’aspect religieux initial, ces textes livrent un contenu littéraire ou savant qui aborde des thématiques parfois d’actualité, comme les questions environnementales, l’herboristerie, l’astronomie, la philologie ou encore l’historiographie. Si cet inventaire demeure non exhaustif, les manuscrits de l’Afrique subsaharienne et maghrébine, rédigés en arabe et ʿağamī, s’inscrivent avec force dans la longue tradition littéraire et scientifique de cet espace.

Les débats des journées scientifiques d’Alexandrie consacrées aux manuscrits islamiques en Afrique partent de ce constat ; celui de la variété des thématiques de recherche et des supports relevant du domaine culturel musulman et de ses composantes juives et chrétiennes.

Pour y répondre, des universitaires et chercheurs originaires de douze pays francophones et arabophones se sont réunis à l’Université Senghor à Alexandrie pour partager leurs réflexions et débattre de la patrimonialisation des manuscrits sahéliens, maghrébins, éthiopiens et égyptiens.

Préface de Thierry Verdel

ISBN 10 : 2705341046

ISBN 13 : 9782705341046

Pages : 222

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Littérature-Histoire des textesMots-clés :

afrique,

manuscrit,

islamique,

Sahel,

arabe,

débat,

Université Senghor

Rhétorique de la poésie arabe médiévale

Auteur(s) : FODA Hachem

Prix (TTC) : 39 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2023

/

En savoir plus... /

Entre rhétorique, philosophie et littérature, cet ouvrage traite de phénomènes essentiels de la poésie arabe médiévale. Alors que cette dernière est souvent abordée à travers des études historiques ou thématiques, on la trouve examinée ici sous son angle le plus inattendu et le plus redoutable : l’apparente obscurité de ses énoncés, où s’accumulent superlatifs, ellipses, verbes de quasi-acte et conditions paradoxales. Partant du problème de l’omniprésence dans cette poésie de ces deux figures que sont l’hyperbole et la concession, l’auteur met en évidence les différentes manifestations d’une véritable « logique concessive » qui la travaille de l’intérieur, anime ses thèmes et ses codes, et la voue à la « force affirmative » : dans la louange ou l’invective, pour accabler ou consoler, le poète est celui-là qui veut dire ce qui ne peut l’être. Au fil des pages, l’auteur (re)traduit et (ré)interprète des vers de poésie et des versets coraniques qui sont de véritables défis aux lecteurs et aux chercheurs. Alors même qu’il souligne leur illisibilité, l’auteur réalise l’exploit de nous rendre familiers ces textes si lointains et difficiles, faisant de son ouvrage une porte d’entrée unique en son genre sur la littérature arabe médiévale.

Après l’obtention d’une maîtrise de littérature française à l’Université du Caire en 1976, Hachem Foda poursuit ses études à Nanterre, où il soutient une thèse en sémiologie sur le « Statut de l’événement dans le texte littéraire » en 1980. Invité à Ann Arbor University (Michigan, USA) puis au Collège international de philosophie (1982-1984), il se dirige finalement vers la littérature arabe classique, qu’il enseigne à Paris VIII puis à l’Institut national des langues et civilisations orientales jusqu’à son départ prématuré en 2022. Après des travaux portant sur des sujets aussi divers que les proverbes arabes, la poésie amoureuse, le genre de la louange, le statut de la fiction, etc. le présent ouvrage représente l’aboutissement d’une carrière qui a profondément marqué les études arabes en France et renouvelé la compréhension de la poésie et de la prose arabes classiques.

ISBN 10 : 2705341138

ISBN 13 : 9782705341138

Pages : 448

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Littérature-Histoire des textesMots-clés :

rhétorique,

philosophie,

littérature,

études historiques,

poésie arabe médiévale

Hommage à Michel Balivet

Auteur(s) : Collectif, LESSAN PEZECHKI Homa (dir.), GARDETTE Philippe (dir.)

Prix (TTC) : 46 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2023

/

En savoir plus... /

Contributeurs : Paschalis Androudis, Alireza Askari-Chaverdi, Cyril Aslanov, Camille Aubert, Benoît Fliche, Sami Benkherfallah, Stéphane Cermakian, Kamel Chachoua, Jean-Claude Cheynet, Marie-Hélène Congourdeau, Mattéo Coq, Gérard Dédéyan, Morteza Djamali, Nicolas Faucherre, Denis Gril, Frédéric Hitzel, Élisabeth Malamut, Yoan Parrot, Homa Lessan Pezechki, Vladislava Spasova Ilieva, Alexandre Toumarkine, Nicolas Vatin, Philippe Gardette.

Pendant plus de quarante ans, Michel Balivet (1944-2020) a réalisé une œuvre abondante. Son étude de la zone persano-byzantino-ottomane au Moyen-Âge, passage traditionnel entre continent oriental et continent occidental, s’appuyait sur un nécessaire comparatisme. Cela évitait le piège de la fameuse « guerre des civilisations » en insistant sur les interinfluences politiques, économiques, culturelles, religieuses et mystiques qui aboutissaient à une véritable culture anatolienne hybride marquée par le syncrétisme.

Fort d’une érudition précoce et d’une connaissance du grec et du turc, Michel Balivet était à la fois un homme de terrain, un chercheur et un professeur hors pair s’appuyant sur des sources premières incitant à leur traduction. Son œuvre et son approche, profondément humanistes, ne faisaient que souligner les ponts interculturels et intercivilisationnels trop peu mis en exergue par la recherche.

Cet ouvrage réunit les contributions de chercheurs de disciplines différentes qui voudraient, à son instar, penser l’Histoire autrement qu’un choc des civilisations ; celle de la conscience de l’Autre, bien plus proche que différente.

ISBN 10 : 2705341091

ISBN 13 : 9782705341091

Pages : 536

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-LittératureMots-clés :

Michel Balivet,

histoire,

échanges,

voyage,

interinfluences,

perse,

byzance,

empire ottoman,

littérature

Auteur(s) : Collectif

Collection : Sources Africaines

Prix (TTC) : 42 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2023

/

En savoir plus... /

Texte arabe transcrit, traduit et commenté par

Silvia Neposteri

Préface

Philippe Beaujard

Une nouvelle histoire du continent africain est en train de s’écrire, à partir de l’étude des manuscrits rédigés sur place en arabe et dans les langues locales. Ces sources africaines de nos connaissances appellent la multiplication d’éditions critiques scientifiquement établies par des spécialistes : ainsi le lecteur peut-il disposer d’un matériau autochtone, souvent antérieur aux colonisations et à leur prisme parfois réducteur.

Forte de son expertise sur l’Afrique, l’Académie des sciences d’outre-mer, membre de l’Union académique internationale, a rejoint le programme de recherches « Fontes Historiae Africanae » créé par cette dernière. Elle lance, en 2019, avec l’aide des éditions spécialisées Geuthner, la collection sources africaines où la présente étude vient prendre place.

Le royaume antemoro naît vers la fin du xve siècle, à la suite de l’installation de musulmans d’origines variées dans la région Sud-Est de l’île, à l’embouchure du fleuve Matatàña. Ils se constituent en aristocratie et leurs descendants perpétuent leurs savoirs et leur pouvoir à l’aide de la tradition sorabe (litt. « grande écriture »). Écrite en caractères arabes et de langue malgache, cette tradition autochtone constitue une source unique, de valeur incommensurable, pour l’histoire et l’anthropologie de Madagascar. Encore vivante et impactante dans la société actuelle, elle garde et transmet l’histoire, les généalogies et les savoirs exotériques des élites antemoro. Cet ouvrage présente le manuscrit inédit HB6, appartenant au Fonds Berthier et conservé à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer de Paris. Le texte, ici transcrit, translittéré et traduit, est analysé et comparé avec d’autres manuscrits arabico-malgaches. Le ms. HB6 relate en particulier l’histoire du clan antemoro anakara, qui détient des prérogatives religieuses spéciales.

Silvia Neposteri, anthropologue et historienne, est Docteur de recherche en Histoire de l’Afrique et de l’Asie à l’Università di Pavia et Docteur de recherche en Histoire, société et civilisations à l’INALCO de Paris. Depuis 2016, elle travaille dans l’OBNL Italia Solidale – Mondo Solidale Vo.S.Vi.M. où elle est directrice de la section Missions en Afrique, Asie et Amérique du Sud.

ISBN 10 : 2705340360

ISBN 13 : 9782705340360

Collection :

Sources AfricainesPages : 340

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

manuscrit arabico-malgache HB6,

Anakara,

histoire,

afrique,

antemoro,

sorabe,

malgache

1192 – 1473

Auteur(s) : FENOY Laurent

Prix (TTC) : 68 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2023

/

En savoir plus... /

Dès l’époque byzantine Chypre accueille d’importants flux migratoires chrétiens notamment lors de la progression seldjoukide. L’enracinement de la dimension chrétienne du refuge chypriote se renforce considérablement durant les croisades et au-delà alors que l’Orient musulman est en proie à des désordres exogènes et endogènes. Sous la domination des Lusignan (1192-1473) et jusqu’à la fin de la période vénitienne, 1571, le contraste est avéré entre le peu d’attraction de l’île auprès des populations juives et musulmanes et son rayonnement auprès des communautés chrétiennes principalement franque, arménienne, maronite, jacobite, melkite et nestorienne, mais également grecque, géorgienne copte et éthiopienne. Ces migrations ont un fort impact sur la société insulaire. Dans un premier temps s’étendant de 1192 aux années 1310, les Francs « réfugiés conquérants », imposent un nouvel « ordre chiprois », privilégiant une haute noblesse franque installée aussi bien à Chypre qu’en Terre sainte. Cependant, à partir du xive siècle les intérêts des nouveaux venus issus d’Occident s’agrègent à ceux des élites grecques et chrétiennes orientales pour ancrer une nouvelle identité kypriote vainement contestée, tant par les descendants des réfugiés francs que par le « petit peuple » grec. Dans leur capacité à défendre comme à instrumentaliser les identités spécifiques de chaque communauté insulaire tout en les coiffant par une identité nationale, les nouveaux kypriotes n’entendent pas seulement jouer des dynamiques identitaires à des fins sociales : ils s’assignent un dessein historique visant à ériger la petite île de Chypre comme sanctuaire des nations chrétiennes aux portes de l’Islam.

Laurent FENOY a étudié à l’Université Paul-Valéry Montpellier III et obtenu l’agrégation d’histoire, avant de soutenir sa thèse, Chypre île refuge, 1192-1473, dans le cadre du Centre d’Études Médiévales de Montpellier (CEMM), sous la direction des professeurs Gérard Dédéyan et Gilles Grivaud. Professeur de Classe Préparatoire aux Grandes Écoles, chargé de cours aux universités de Montpellier et Nîmes, il est membre du jury écrit et oral des concours du CAPES et de l’agrégation d’histoire et géographie. Familiarisé avec l’île de Chypre grâce à des visites de terrain préparées avec le chercheur chypriote Nicholas Coureas, il se consacre tout particulièrement à l’histoire de Chypre durant la période de domination latine, bénéficiant des conseils éclairés du professeur Brunehilde Imhaus.

ISBN 10 : 2705341107

ISBN 13 : 9782705341107

Pages : 756

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

chypre,

religion,

migrations,

croisades,

île

De la Perse et de l’Égypte antique au Moyen-Âge

Auteur(s) : CRÉPIN Denis

Prix (TTC) : 30 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2022

/

En savoir plus... /

Si l’alchimie ne saurait être une science permettant, grâce à quelques recettes, de fabriquer de l’or, c’est véritablement un art sacré. L’adepte qui s’y livre vit une relation de type mystique avec la matière. Il y perçoit la trace du Créateur à travers la mise en évidence d’une présence immatérielle, germe de l’unité, caché dans le chaos. Pour l’alchimiste, l’Œuvre est à la fois travail intérieur, chemin spirituel tortueux vers l’unité et travail extérieur, symbolisé par l’activité en laboratoire qui peut prendre toute forme. La base du processus alchimique où lumière et ténèbres sont complémentaires, est l’union des contraires. La matière est considérée comme un substrat passif qui renferme une puissance agissante, l’âme, miroir du divin, qui sollicite la participation de l’alchimiste au dessein du Créateur.

Cet ouvrage se base sur les écrits des anciens alchimistes, de la Perse et de l’Égypte antique au Moyen-Âge musulman et chrétien. Le processus du Grand Œuvre y est décrit, ainsi que les principes mis en avant dans les écrits : les astres, les quatre éléments, les substances matérielles et les symboles. Une grande place est donnée à l’âme considérée comme une force vitale endormie dans la matière et grâce à ce subtil intermédiaire, l’union des opposés que sont l’esprit et la matière est rendue possible. La totalité, symbiose de l’esprit, de l’âme et du corps, donne alors accès à la Pierre philosophale.

Denis Crépin, docteur vétérinaire, homéopathe, licencié en théologie et médiéviste, est passionné par la recherche historique des cheminements spirituels qui permettent d’ouvrir une brèche pour une meilleure connaissance du mystère de l’être humain. Il a publié aux éditions Geuthner deux ouvrages sur le catharisme : le premier sur son origine Aux sources du catharisme, Genèse et développement d’un mouvement hétérodoxe, en 2014, l’autre sur la réaction de l’Église et sur l’Inquisition Les Frères Prêcheurs et le catharisme albigeois, en 2017.

ISBN 10 : 2705340889

ISBN 13 : 9782705340889

Pages : 254

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire des sciences et des techniquesMots-clés :

Alchimie,

mystique,

lumière,

divin,

Perse,

Egypte,

moyen-age,

pierre philosophale

Embargos et blocus au Moyen-Orient

de 1948 à nos jours

Auteur(s) : ANDRÉ-DESSORNES Carole

Prix (TTC) : 25 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2022

/

En savoir plus... /

De Troie à Jérusalem en passant par Babylone, Tyr, Carthage ou Constantinople : blocus, embargos et autres sanctions s’égrènent et se succèdent dans la région du Moyen-Orient et du pourtour méditerranéen. Depuis 1948, ils concernent désormais les États : de l’Iran à la Syrie en passant par l’Irak et jusqu’en Libye.

Contre le vacarme des anciens assauts, c’est bien le silence de nos sociétés en quête de sensationnalisme qui domine – d’où le choix du titre « Guerres silencieuses ». Pas d’effusion de sang, d’explosions, de bombardements, mais les conséquences de ces blocus ou embargos n’en sont pas moins terribles.

Cet ouvrage n’est pas exhaustif. Il a le mérite d’offrir une vue d’ensemble doublée d’une analyse critique des politiques quasiment contreproductives quant aux objectifs premiers mais aux effets ô combien dévastateurs pour les populations.

Carole André-Dessornes est géopolitologue, spécialiste des rapports de forces & violences au Moyen-Orient et zones limitrophes.

Chercheure associée à la FRS, chargée de cours à l’Institut Catholique de Paris, elle est conférencière en géopolitique depuis 2001. Elle intervient sur la géopolitique du Moyen-Orient à l’EMSOME (État-major pour l’Outremer et l’Étranger) depuis 2009.

Elle forme également le personnel soignant et médecins des hôpitaux psychiatriques (EPS de Ville-Évrard, GHU de PARIS Psychiatrie & Neurosciences) sur la géopolitique, les violences et conséquences traumatiques sur les civils et militaires et a déjà publié plusieurs autres ouvrages sur la Géopolitique et le Moyen-Orient.

ISBN 10 : 2705341015

ISBN 13 : 9782705341015

Pages : 168

Format (mm) : 157x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

embargos,

guerre,

blocus,

Moyen orient,

silence

couleurs de l’éloge et du blâme à l’époque abbasside (750 – 965)

Auteur(s) : BEN MANSOUR Mohamed

Prix (TTC) : 39 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

Réduite souvent à un préceptorat fondé sur des considérations matérielles et vénales, la relation entre le poète et le Prince n’a pas bénéficié d’une étude transversale qui en révèle les diverses facettes et met en lumière sa richesse et sa complexité. C’est à travers un prisme privilégié – la poésie de l’éloge et du blâme – et l’analyse de l’une des périodes les plus fécondes en termes de créativité et de production poétiques que ce travail essaie d’explorer les pouvoirs de la parole encômiastique et ses multiples interactions avec l’univers politique.

Pédagogue, laudateur, conseiller et critique du pouvoir, toutes ces manifestations de la parole poétique sont examinées à partir d’un arrière-plan philosophique et confrontées à d’autres traditions majeures comme celle des Miroirs des princes et des théologiens. Mais ce continuum thématique n’exclut pas l’existence d’une rationalité poétique dont les potentialités persuasives ont été rarement soulignées. C’est ce qu’entend élucider ce travail à travers l’analyse des virtualités pédagogiques, éthiques et politiques d’un discours dont les couleurs et les résonances sont infiniment changeantes et indéfiniment diaprées.

Agrégé d’arabe, maître de conférences à l’ÉNS de Lyon et membre du laboratoire Triangle (UMR 5206), Mohamed Ben Mansour mène des recherches sur la philosophie et la littérature arabes à travers l’étude de la relation entre savoir et pouvoir à l’âge classique de l’Islam (viie-xve).

ISBN 10 : 2705340650

ISBN 13 : 9782705340650

Pages : 468

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Littérature-Histoire des textesMots-clés :

Abbasside,

Prince,

poète,

littérature,

politique

Auteur(s) : LAOUST Henri

Prix (TTC) : 45 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

Abû Hâmid al-Ghazâlî, 1058-1111, est une figure connue dès le Moyen-âge en Occident sous le nom d’Algazel : elle est emblématique de l’Islam classique. Il influença, entre autres, Averroès, Maïmonide, Thomas d'Aquin, Dante, Descartes. Après une carrière brillante au sommet de l’intelligentsia abbasside, il fut confronté aux marasmes précurseurs de la chute de Bagdad. Il la quitte à l’âge de trente-huit ans pour ne jamais y revenir. Déçu dans sa recherche d’une vérité philosophique finale, il recourt au « doute créateur » qui lui ouvre la voie soufie, où la raison passe la main à l’intuition et à la foi, en une intelligence globale qui gère, à la perfection, les cas particuliers, sans exception, dans une harmonie universelle. Ayant réussi à concilier Révélation et Expérience factuelle, il vécut ce qu’il lui restait d’une vie simple et pleine puis il mourut, à l’âge de cinquante trois ans, en paix et en toute conscience.

Henri Laoust, 1905-1983, est l'auteur de travaux fondamentaux sur l’histoire des courants de pensée en Islam, il nous a laissé nombre d’études et de traductions, d’ibn Taymiyya, de Rachîd Rida, entre autres. Très documentées, ses recherches offrent des synthèses raisonnées d’une rare qualité. « La Politique de Ghazâlî » en est un parfait exemple. Bien que cette figure ait fait l’objet de nombreux travaux, la présente œuvre restera un modèle de précision et de clarté, concernant al-Ghazâlî. Elle offre aussi un tableau d’une remarquable netteté du califat abbasside et de l’orient musulman, à une époque charnière de l’histoire universelle.

ISBN 10 : 2705340827

ISBN 13 : 9782705340827

Pages : 414

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

Abû Hâmid al-Ghazâlî,

Algazel,

Islam classique,

islam,

soufisme

Kitâb al-milal

Auteur(s) :

Prix (TTC) : 38 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

Né à Shahristân dans le Tadjikistan, où il meurt en 1158 à l’âge de 90 ans, Shahrastânî illustre l’esprit libre dans ce qu’il a de plus fort, de plus pur. Philosophe, rompu aux textes classiques grecs, persans et arabes, doublé d’un historien des religions précurseur, il étudia le phénomène religieux de manière scientifique. Ce qui lui permit d’en dévoiler le pendant dogmatiste et, partant, hérésiologiste qui conduisent inévitablement au fanatisme, à l’intolérance, à la violence. Auteur de plusieurs ouvrages réfutant les systèmes préétablis, il critiqua d’abord la théologie islamique, dans un langage franchement philosophique mais fondé dans la Révélation qui, pour lui, est une source de savoir supra-humain qui renseigne la Raison. Son commentaire du Coran suffit à démontrer qu’il ne se soumettait à aucune école de pensée mais prenait ce qu’il lui paraissait bon et bien là où il le trouvait. Partant de considérations sur la compilation, -rédaction ?- du Coran, il en donne un copieux commentaire des deux premières sourates. Cependant, le présent ouvrage : Kitāb al-Milal wa al-Nihal, textuellement le Livre des Croyances et des Sectes, présenté et traduit ici par J.-C. Vadet suffit à montrer que, du moins pour Shahrastânî, aucune dogmatique ne saurait contenir une religion, et encore moins l’Islam.

Né au Caire en 1931, Jean-Claude Vadet a traduit de nombreuses œuvres arabes, dont Le traité d'amour mystique de Daylami, La défense philosophique de la Sunna de Amîri, il est aussi l’auteur d’ouvrage de référence comme l’excellent Les idées morales dans l'Islam, ou bien encore L'Esprit courtois en Orient. Jean-Claude Vadet décède en 2019 à Rambouillet.

ISBN 10 : 2705302139

ISBN 13 : 9782705302139

Pages : 350

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

Shahrastânî,

Philosophe,

théologie,

islam

Pèlerins, réfugiés et fabrique communautaire à l’époque ottomane et mandataire 1831-1948

Auteur(s) :

Prix (TTC) : 30 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

Cet ouvrage a pour objet d’identifier la nature de la diaspora syriaque-orthodoxe de Jérusalem entre 1831 et 1948, par l’étude d’une compilation de registres baptismaux de la communauté, conservés dans la bibliothèque du monastère Saint-Marc de Jérusalem. Sans jamais avoir été un foyer d’implantation majeur de cette Église, le vicariat patriarcal jacobite de Jérusalem connaît toutefois une évolution significative entre l’ère des Tanzīmāt et la fin du mandat britannique : le monastère Saint-Marc, cœur de la présence communautaire, passe ainsi d’un maigre foyer de fidèles accueillant de temps à autre quelques pèlerins, à un refuge pour les rescapés du Sayfo, génocide perpétré au Tur ʿAbdin dans les années 1915. Les syriaques-orthodoxes de Jérusalem sont replacés ici dans le contexte de la Palestine ottomane puis mandataire, et ce afin de mieux cerner les mécanismes sociaux et religieux de leur intégration à cette ville.

Ancienne élève de l’École normale supérieure de Lyon, agrégée d’Histoire et arabisante, Antoinette Ferrand consacre ses recherches à l'histoire des sociétés arabes. Sa thèse porte sur la classe moyenne en Égypte à l'époque nassérienne.

ISBN 10 : 2705340735

ISBN 13 : 9782705340735

Pages : 216

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-Littérature-Histoire des textesMots-clés :

diaspora syriaque-orthodoxe,

Jérusalem,

registres baptismaux,

monastère Saint-Marc,

Pèlerins,

réfugiés,

de 855 à 1382

Auteur(s) : LAOUST Henri

Prix (TTC) : 30 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

Le hanbalisme diffère des autres écoles juridiques sunnites par le fait qu’il est aussi un courant théologique très influent. Son fondateur, Ahmed ibn-Hanbal (780-855), considérait le Coran et la tradition du Prophète comme les seules sources de toute spéculation théologique, juridique, morale ou politique. Décrit à tort comme conservateur, le hanbalisme peut se montrer libéral et même pragmatique afin de s’adapter aux conditions réelles de la vie en société. Son intransigeance est propre au culte et à la foi.

Henri Laoust, 1905-1983, est l'auteur de travaux fondamentaux sur l’histoire des courants de pensée en Islam, il nous a laissé nombre d’études et de traductions, d’ibn Taymiyya, de Rachîd Rida, entre autres. Très documentées, ses recherches offrent des synthèses raisonnées d’une rare qualité. Une bibliographie détaillée de l'auteur figure en fin de volume.

ISBN 10 : 2705340834

ISBN 13 : 9782705340834

Pages : 142

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

hanbalisme,

théologie,

Coran

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail