Manuel de syriaque

Collection : Manuels

Auteur(s) : VILLEY Émilie

Parution : 2024

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341176

ISBN 13 : 9782705341176

Pages : 274

Format (mm) : 160x240

L’étude du syriaque classique (langue sémitique dérivée de l’araméen d’Édesse) a connu ces dernières années un regain d’intérêt. Il manquait un outil pédagogique adapté au public universitaire francophone. Le présent manuel est le fruit d’un enseignement universitaire dispensé entre 2015 et 2024 et d’une concertation avec des chercheurs et enseignant-chercheurs français spécialistes du syriaque classique (notamment G. Bohas et M. Farina) pour valoriser une approche grammaticale et phonétique renouvelée de cette langue. Adressée aux débutants et faux débutants, la méthode vise à initier à la lecture et à la graphie des trois grandes écritures syriaques classiques. De nombreux exercices, douze leçons de grammaire accompagnées d’enregistrements audio et, en fin de manuel, deux longs extraits de textes (l’un en serṭo relevant de la tradition syriaque occidentale, l’autre en syriaque oriental) permettent d’acquérir un bagage grammatical et lexical suffisant pour commencer à lire de manière autonome un texte syriaque.

Émilie Villey, chargée de recherche au CNRS (UMR 8167 Orient & Méditerranée), a enseigné le syriaque à Paris (ENS, ICP et Sorbonne Université-ÉLASU) et en Normandie (La Nouvelle Qenneshré).

Simon Brelaud, chercheur à l’IFPO-Erbil en Irak, a enseigné le syriaque à l’Université de Californie à Berkeley. Il est en charge du cours de syriaque pour débutants à Sorbonne Université (ÉLASU).

Jean Pflieger collabore aux séminaires syriaques de Sources Chrétiennes (UMR 5189 HiSoMA). Il accompagne des étudiants et des chercheurs dans le perfectionnement de la langue syriaque.

Discipline : Linguistique-Dialectologie

Mots-clés : syriaque, sémitique, méthode, grammaire

Études de linguistique et de grammaire syriaques

Éléments pour une refondationAuteur(s) : BOHAS Georges

Parution : 2024

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341251

ISBN 13 : 9782705341251

Pages : 316

Format (mm) : 160x240

Le premier objectif de l’auteur est de montrer que depuis Nöldeke et Duval les linguistes et grammairiens se sont fourvoyés dans le traitement de la spirantisation des bgdkpt en syriaque. Les uns ont tenté de résoudre le problème en injectant dans les représentations sous-jacentes des voyelles empruntées aux langues voisines (/ketâbâ/>ktâbâ), d’autres ont implanté en syriaque le shewa de l’hébreu (ex. bəgherô). Dans les deux cas, il est facile de mettre en échec ces traitements et de montrer qu’ils doivent être remplacés par une grille de spirantisation de construction très simple qui opère « en surface », sans recourir à ces artifices.

Le deuxième serait d’attirer l’attention sur l’intérêt de la tradition grammaticale syriaque pour l’histoire des théories linguistiques.

Le troisième consiste à mettre en cause le traitement de la phonologie syriaque dans la perspective abstraite inspirée par les œuvres des grammairiens arabes afin de le remplacer par une organisation fondée sur les radicaux, seules formes réelles de la langue, dans la perspective des grammairiens syriaques.

Il s’agit bien là de propositions pour une refondation !

Georges Bohas, arabisant, a commencé l’étude du syriaque en suivant les cours du Pr Guillaumont à Paris, puis il a approfondi ses connaissances auprès de divers ecclésiastiques qui maitrisaient toujours cette langue, comme Mgr Gigawi à Damas et Mgr Bahnan Hindo pour la version occidentale à Hassaké, Mgr Petros Youssif pour la version orientale chaldéenne et Giwargis Athniel pour la version orientale assyrienne. Il s’est également perfectionné auprès du père Graffin à Paris et de Mgr Feghali au Liban. Il enseigne chaque année le syriaque à l’Université d’été en langues de l’Orient organisée par l’université de Lausanne à Venise (San Servolo).

Discipline : Linguistique-Dialectologie

Mots-clés : spirantisation des bgdkpt, syriaque, grammaire, linguistique, théorie linguistique, phonologie, arabe

La religion populaire des chrétiens de tradition syriaque

Collection : Études syriaques

Parution : 2024

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341312

ISBN 13 : 9782705341312

Pages : 450

Format (mm) : 160x240

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le

point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques,

celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le

syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-

chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

Les sources syriaques qui nous sont parvenues émanent dans leur grande majorité des élites ecclésiastiques et savantes. Il était donc naturel que les études syriaques se focalisent d’abord sur les doctrines et les pratiques normatives promues par ces auteurs. Au sein de ce champ d’étude, une autre veine historiographique s’est concentrée sur la magie et les sciences occultes. L’adjectif « populaire », entendu dans ces deux acceptions de « répandu » et de « relatif au peuple », est appliqué ici à la notion de religion afin de proposer un autre angle de vision : à travers des textes mais aussi des fresques, des graffitis et des objets magiques, les auteurs mettent en lumière la religion d’un monde mal connu, celui des chrétiens ordinaires de tradition syriaque. Des acteurs tels que les femmes et les paysans, souvent illettrés et donc exclus de la culture ecclésiastique savante et, de ce fait, en grande partie négligés par les chercheurs contemporains, parviennent pourtant à prendre corps au fil des chapitres de ce volume. Les différents contributeurs démontrent qu’« illettré » ne signifiait pas « ignorant » et que « populaire » ne rimait pas nécessairement avec « subversif ». Un autre rapport à l’écrit, à la piété et aux pouvoirs surnaturels émerge plutôt de l’examen des sources, souvent inédites ou sous-exploitées. Enfin, des rituels parfois en marge de la liturgie des Églises institutionnelles sont étudiés ici comme certains rites funéraires, des pratiques magiques et différents aspects du culte des saints.

La multiplicité des approches et des sources convoquées offrira aux syriacisants mais aussi aux historiens et aux folkloristes spécialistes d’autres domaines une première exploration de la religion chrétienne telle qu’elle était vécue au Proche-Orient, de l’Antiquité tardive à la période ottomane. La bibliographie chrono-thématique qui clôt le volume leur permettra de s’orienter dans ces champs encore nouveaux pour les études syriaques.

Discipline : Religions

Mots-clés : études syriaques , magie, sciences occultes, religion, Proche-Orient, christiannisme

Le droit en monde syriaque

Collection : Études syriaques

Auteur(s) : BERTI Vittorio, DEBIÉ M.

Parution : 2023

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341152

ISBN 13 : 9782705341152

Pages : 494

Format (mm) : 160x240

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques,

celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-

chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

Le thème du droit dans les contextes de présence syriaque, tant sur le plan ethnique que du point de vue de la diffusion des Églises, est essentiel pour comprendre comment les communautés étaient organisées à un certain moment de l’histoire, quels modèles comportementaux et sociétaux étaient ou non admissibles et quelle a été l’évolution dans l’espace et dans le temps des textes et des pratiques.

Héritières des cultures juridiques du Proche-Orient ancien et liées à celles des empires dans lesquels elles se développèrent, la réflexion et la pratique juridiques syriaques, porteuses de leur propre mode autochtone de régulation des relations mercantiles et patrimoniales, ont été fortement enrichies par l’influence des traditions juridiques d’Israël, par la présence en Syrie occidentale de la culture et des institutions juridiques romano-byzantines, par la confrontation en monde iranien avec celle des Perses sassanides, et enfin par le nouveau monde éthique et juridique apparu avec l’avènement de l’Islam à partir du viie siècle dans tout le Proche et Moyen-Orient.

L’expansion des communautés et des Églises de tradition syriaque s’est accompagnée d’une caravane de lois et de traditions jurisprudentielles recueillies, préservées, transmises et constamment intégrées par les lettrés syriaques dans un paysage ethnique et culturel asiatique encore plus vaste. Celui-ci a contribué à façonner un certain « relativisme » vis à vis des systèmes juridiques et des coutumes avec lesquelles les chrétiens syriaques ont appris à composer. De là sont nées une créativité et une liberté dans l’élaboration de solutions pour les différents cas de vie, sous le regard des évêques et des dirigeants communautaires.

Droit des Églises, le droit en syriaque est envisagé dans ce volume dans le contexte des droits impériaux dans lesquels il s’est développé et par rapport auxquels il s’est défini. Droit civil et droit ecclésiastique doivent être ainsi appréhendés en interaction et en situation multilingue, le droit des Églises syriaques entrant en dialogue avec celui des autres communautés religieuses et des États.

Ce volume rassemble une série de contributions visant à présenter les sources du droit en monde syriaque afin de les rendre accessibles aux non-spécialistes. Il a pour but également de faire un point sur les études historiques concernant les contextes dans lesquels textes et corpus sont apparus et l’impact qu’ils ont eu. Il s’intéresse aussi aux pratiques du droit et aux conditions d’exercice de la justice, ouvrant ainsi des fenêtres vers des études d’histoire sociale, d’histoire culturelle et d’études de genre en permettant un accès à des catégories sociales peu représentées dans d’autres types de textes, comme les femmes, les enfants, les esclaves.

Les anciens systèmes notariaux présents dans les contextes araméophones, la manière dont les sources canoniques se rapportent aux juifs et au judaïsme, l’impact de la production canonique alexandrine et des textes synodaux antiochiens dans le contexte syriaque, la réflexion théologique sur le droit séculier, la tradition canonique syro-occidentale, de Sévère d’Antioche aux synodes du ixe siècle, jusqu’à la relation entre le droit canonique et le droit islamique sont autant de sujets étudiés.

Discipline : Religions-Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : syriaque, droit, étude, histoire, culture

La diaspora syriaque-orthodoxe de Jérusalem

Pèlerins, réfugiés et fabrique communautaire à l’époque ottomane et mandataire 1831-1948Parution : 2021

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340735

ISBN 13 : 9782705340735

Pages : 216

Format (mm) : 160x240

Cet ouvrage a pour objet d’identifier la nature de la diaspora syriaque-orthodoxe de Jérusalem entre 1831 et 1948, par l’étude d’une compilation de registres baptismaux de la communauté, conservés dans la bibliothèque du monastère Saint-Marc de Jérusalem. Sans jamais avoir été un foyer d’implantation majeur de cette Église, le vicariat patriarcal jacobite de Jérusalem connaît toutefois une évolution significative entre l’ère des Tanzīmāt et la fin du mandat britannique : le monastère Saint-Marc, cœur de la présence communautaire, passe ainsi d’un maigre foyer de fidèles accueillant de temps à autre quelques pèlerins, à un refuge pour les rescapés du Sayfo, génocide perpétré au Tur ʿAbdin dans les années 1915. Les syriaques-orthodoxes de Jérusalem sont replacés ici dans le contexte de la Palestine ottomane puis mandataire, et ce afin de mieux cerner les mécanismes sociaux et religieux de leur intégration à cette ville.

Ancienne élève de l’École normale supérieure de Lyon, agrégée d’Histoire et arabisante, Antoinette Ferrand consacre ses recherches à l'histoire des sociétés arabes. Sa thèse porte sur la classe moyenne en Égypte à l'époque nassérienne.

Discipline : Religions-Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : diaspora syriaque-orthodoxe, Jérusalem, registres baptismaux, monastère Saint-Marc, Pèlerins, réfugiés,

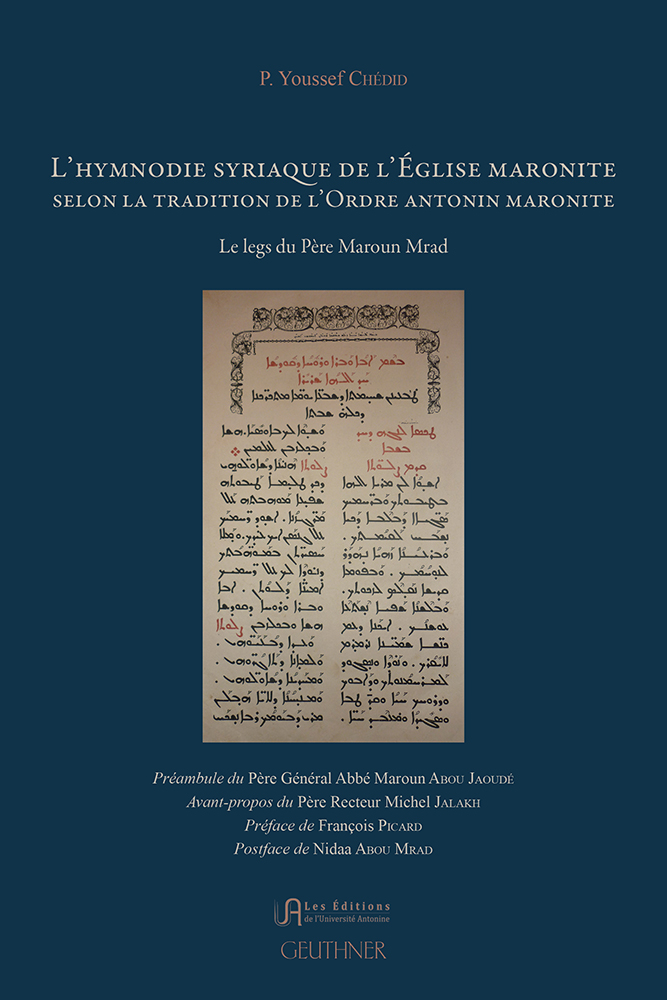

L’hymnodie syriaque de l’église maronite selon la tradition de l’Ordre antonin maronite

Le legs du Père Maroun MradAuteur(s) : CHÉDID Youssef

Parution : 2021

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340797

ISBN 13 : 9782705340797

Publication : Co-édition les éditions de l'univers

Pages : 392

Format (mm) : 160x240

Le chant de langue syriaque est une partie essentielle de la tradition de l’Église maronite qui la lie à ses racines syriaques et qui maintient son ancrage dans le milieu sémitique du début du christianisme. Ce chant se tient au cœur de ses prières, centre de sa vie liturgique et expression de son identité. Le répertoire étudié est l’ensemble des hymnes liturgiques de langue syriaque chantées à l’office monastique selon la tradition de l’Ordre Antonin Maronite. La version interprétée par le principal détenteur de cette tradition au xxe siècle, le père Maroun Mrad (1913-2008), devenue une référence, a été pérennisée par le père Ivar Schmutz-Schwaller dans son enregistrement de 1972. Ce livre commence par la contextualisation historique, littéraire et liturgique de ce répertoire. Il se poursuit par la transcription et l’analyse musicales, selon la méthodologie du diagramme d’analyse mélodique, des 170 hymnes enregistrés. Cette recherche débouche sur une approche typologique mélodique multifactorielle de ces mélodies selon des critères immanents. La polarité modale est au centre de cette typologie : c’est le rapport entre les deux degrés cruciaux que sont la finale et la teneur modales pour chaque hymne, aux côtés du genre (ou type de structuration intervallique) des échelles modales.

Le père Youssef Chédid, moine antonin maronite, a reçu une double formation théologico-liturgique et musicologique. Après des études de philosophie et de théologie à l’Université Saint Thomas d’Aquin (Rome), il a poursuivi une spécialisation en Sciences Ecclésiales Orientales à l’Institut Pontifical Oriental de Rome – section Liturgie. Cela lui a permis d’étudier l’influence réciproque des chants hébraïques et des chants hellénophones sur l’hymnodie syriaque au cours de l’Antiquité et du haut Moyen Âge. Pour ce qui est de son parcours musicologique, et faisant suite à ses études de musicologie à l’Université Antonine au Liban, il a entrepris des études doctorales à l’Université Paris-Sorbonne, couronnées par la soutenance, en 2015, d’une thèse sur les hymnes syriaques de l’Église maronite.

Préambule du Père Général Abbé Maroun Abou Jaoudé

Avant-propos du Père Recteur Michel Jalakh

Préface de François Picard

Postface de Nidaa Abou Mrad

Discipline : Musicologie

Mots-clés : chant, Eglise Maronite, syriaques, christianisme, musique

Le calame et le ciseau

colophons syriaques offerts à Françoise Briquel ChatonnetCollection : Cahiers d'études syriaques

Parution : 2021

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340919

ISBN 13 : 9782705340919

Pages : 564

Format (mm) : 160x240

Ces mélanges sont offerts à Françoise Briquel Chatonnet,

directrice de recherche au CNRS, par ses collègues et amis.

Ils rassemblent des contributions portant sur le monde syriaque.

Dirigé par

Simon Brelaud, Jimmy Daccache, Muriel Debié, Margherita Farina, Flavia Ruani et Émilie Villey

Discipline : Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : colophon, syriaque, calame, ciseau

Le décor de la Bible syriaque de Paris (BnF syr. 341)

et son rôle dans l’histoire du livre chrétienCollection : Cahiers d'études syriaques

Auteur(s) : PACHA MIRAN François

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340490

ISBN 13 : 9782705340490

Pages : 335

Format (mm) : 160x240

Longtemps perçu à tort comme une marge reculée et peu créative de l’Empire byzantin, le monde syriaque n’en a pas moins incarné un rôle déterminant, au cours des derniers siècles de l’Antiquité, dans l’émergence de l’art du livre chrétien. C’est en effet entre Tigre et Euphrate que virent le jour certains des plus anciens manuscrits bibliques illustrés, parmi lesquels la « Bible de Paris », conservée à la Bibliothèque nationale de France (BnF syr. 341), occupe à plus d’un titre une place remarquable. Un siècle après son acquisition mouvementée, au plus fort des tourments qui meurtrirent les communautés syriaques de l’Empire ottoman, le présent ouvrage se propose d’offrir une synthèse des études consacrées à ce manuscrit encore trop méconnu, tout en présentant les avancées décisives des recherches les plus récentes.

Indispensables à une juste compréhension des enjeux de son décor, l’analyse des différents aspects matériels du livre, l’étude de la tradition textuelle dont il est le fruit et l’examen des diverses fonctions dont il a pu être investi offrent des éclairages nouveaux aux questions soulevées par son lieu de création, sa datation, et les techniques picturales mises en œuvre par ses auteurs.

Vingt-quatre miniatures, retraçant la geste de l’ancienne Alliance et illustrant les hauts faits des prophètes, esquissent les contours d’un programme iconographique élaboré et sans équivalent. À travers ces vestiges, le milieu d’origine du manuscrit se dévoile ainsi comme le creuset d’un art original et novateur, irrigué de références visuelles communes aux chrétientés de Méditerranée orientale et traversé de nombreux échos de la spiritualité syriaque.

Diplômé de l’École du Louvre, titulaire d’un master de l’École pratique des hautes études dont est issu ce volume, François Pacha Miran consacre sa thèse de doctorat à l’illustration des lectionnaires syriaques à l’époque médiévale (xi e-xiii e siècle).

Discipline : Religions-Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : syriaque, art, bible, chrétien, décor, livre chrétien, bible syriaque, manuscrits, art byzantin, art paléochrétien, Antiquité tardive, enluminure

Syriaque d=

syntaxe et typologieAuteur(s) : SKAF Rola

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340414

ISBN 13 : 9782705340414

Pages : 368

Format (mm) : 160x240

Cet ouvrage présente pour la première fois une analyse syntaxique et typologique du morphème polyfonctionnel d= du syriaque, une langue du groupe araméen des langues sémitiques du Nord-Ouest qui furent parlées au Proche et Moyen-Orient. Documentée depuis les débuts de l’ère chrétienne, elle s'est répandue comme langue liturgique, et, occasionnellement, comme langue littéraire, parmi des peuples non-araméophones, jusqu’en Chine et au sud-ouest de la côte indienne. Aujourd'hui, elle est la langue liturgique et savante des Chrétiens d’Orient.

Sur la base du corpus des Évangiles dans la traduction de la Peshiṭta, révision des précédentes traductions dites Curetonienne et Sinaïtique, l’évolution de l’ancien démonstratif du proto-sémitique est analysée dans ses différentes fonctions syntaxiques en syriaque et par comparaison avec d’autres langues sémitiques proches. La comparaison avec le grec, langue source des traductions syriaques, montre que celui-ci n’a eu que très peu d’influence sur les traducteurs syriaques.

Six fonctions grammaticalisées sont étudiées d’un point de vue typologique et comparatif : support de détermination, relateur dans le syntagme génitival et les propositions relatives, complémenteur, introducteur de propositions adverbiales et du discours rapporté direct et indirect.

Cet ouvrage s’adresse aussi bien aux spécialistes de l’araméen qu’aux sémitisants et aux typologues, grâce aussi aux nombreux exemples en caractères syriaques, translitérés, glosés (suivant les “Leipzig Glossing Rules”) et traduits.

Rola Skaf est docteure en linguistique. Elle est diplômée de l’INaLCO – Université Sorbonne Paris-Cité et de l’Université de Turin. Spécialiste de sémitique et notamment de syriaque, elle s’intéresse aussi au néo-araméen. La DGLFLF (Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France - Ministère de la culture et de la communication), a financé son projet sociolinguistique sur le ṭuroyo et le soureth. Conjointement avec ses recherches au sein du laboratoire LACITO-CNRS-UMR 7107, elle continue d’assurer plusieurs missions de terrain auprès de la communauté araméophone en France. Auteure, elle collabore également à la traduction et à l’édition de textes à partir de manuscrits syriaques aux Sources Chrétiennes, CNRS (HiSoMA, UMR 5189).

Discipline : Linguistique-Dialectologie

Mots-clés : analyse syntaxique, morphème polyfonctionnel d=, langue, langue liturgique, typologie, syriaque, syntaxe

Les chrétiens de tradition syriaque à l’époque ottomane

Collection : Études syriaques

Auteur(s) : Collectif

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340643

ISBN 13 : 9782705340643

Pages : 250

Format (mm) : 160x240

études syriaques

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques,

celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-

chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

À la lumière de la montée des nationalismes et des tragédies qui ont dévasté les communautés chrétiennes d’Orient au début du xxe siècle, les quatre siècles de domination ottomane qui ont précédé sont encore souvent considérés comme un âge sombre, de décadence et de répression. Ce volume, consacré aux évolutions culturelles, insiste au contraire sur le dynamisme et l’inventivité des chrétiens de tradition syriaque durant cette période.

La juxtaposition d’articles dédiés aux maronites, aux syriaques orthodoxes et aux chrétiens de l’Église de l’Est montre la grande hétérogénéité des situations entre Églises et à l’intérieur de chacune d’elles, mais fait aussi apparaître des évolutions communes. L’époque est avant tout marquée par l’influence toujours plus forte du christianisme moderne, catholique d’abord, puis également protestant. Celle-ci aboutit à des ruptures institutionnelles, avec la formation de dénominations catholiques et protestantes en compétition avec les hiérarchies traditionnelles. Mais surtout, elle amène des changements culturels profonds, avec entre autres l’introduction de l’imprimerie et la croissance de la production de manuscrits.

Dans un contexte de compétition et d’émulation, le retour à la tradition, la recherche des sources, l’appel à l’histoire, ont offert à chaque communauté confessionnelle les instruments pour justifier ses positions institutionnelles et dogmatiques respectives et ainsi renforcer la conscience de soi-même. Ces instruments étaient fournis par la nouvelle érudition européenne, à laquelle des Orientaux apportèrent leur contribution. Une culture standardisée, prenant d’avantage appui sur l’écrit, traçant plus nettement les contours de chaque dénomination, s’est ainsi progressivement mise en place.

La langue syriaque a joué un rôle dans l’éveil de cette conscience. Les nombreux ouvrages linguistiques produits durant la période révèlent à la fois l’attachement à cette langue, et son ignorance, nécessitant un apprentissage. Partout, le syriaque partage le territoire de sa pratique avec l’arabe ou avec des langues vernaculaires. Parmi celles-ci, des dialectes araméens deviennent des langues écrites et littéraires. Au xixe siècle, les enquêtes de linguistes européens, ainsi que les ouvrages et périodiques imprimés par des missionnaires protestants et catholiques, contribuent à l’émergence de formes standardisées de l’araméen moderne, instruments d’une prise de conscience ethno-politique des chrétiens de tradition syriaque.

C’est dans le même contexte et avec l’appui de l’érudition européenne que des narrations historiques, qui constituent encore de nos jours la trame des récits historiques communautaires, furent élaborées à partir du xviie siècle. Elles furent complétées au cours du xixe siècle par les apports de l’archéologie, alors en pleine expansion. Elles contribuèrent à la naissance d’aspirations nationalistes qui toutefois se virent contrariées dans les nouveaux États issus du démantèlement de l’Empire ottoman après la première guerre mondiale.

Discipline : Religions

Mots-clés : chrétien, syriaque, ottoman, catholique, protestant, linguistique

Etudes Syriaques 16

La philosophie en syriaqueCollection : Études syriaques

Auteur(s) : Collectif, FIORI Emiliano, HUGONNARD-ROCHE Henri

Parution : 2019

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340421

ISBN 13 : 9782705340421

Pages : 456

Format (mm) : 160x240

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le

point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques,

celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le

syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-

chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

Cible de jugements malveillants pendant un siècle, la philosophie en syriaque a récemment été l’objet d’un renouveau d’intérêt qui en a fait l’un des sujets les plus débattus dans les études syriaques. Les Syriaques ont été regardés dans le meilleur des cas comme de simples transmetteurs aux musulmans de la philosophie grecque, incapables d’une pensée philosophique originale. Si leur rôle crucial de vecteurs culturels n’est pas en question, ce volume se propose pourtant de montrer aussi la spécificité des formes que la philosophie grecque a revêtues en monde syriaque au long d’un millénaire, du iie au xiiie siècle.

Dès le début, la sélection des thèmes et textes philosophiques par les Syriaques témoigne d’une continuité avec les courants contemporains de l’Empire romain et d’une participation active aux débats qui y avaient cours. Un auteur syriaque comme Bardesane pouvait s’insérer avec originalité dans les controverses du monde impérial sur le déterminisme et la providence. La traduction de textes grecs d’éthique et l’utilisation de textes de sagesse attribués aux philosophes grecs attestent un intérêt pour la philosophie comme « exercice spirituel », partagé par les auteurs chrétiens de langue grecque et de langue syriaque, qui dans les mêmes années s’interrogeaient sur la valeur de la paideia hellénique pour l’éducation du chrétien. On pourrait donc parler pour ces premiers siècles d’une philosophie chrétienne gréco-syriaque.

À partir du vie siècle, surtout par l’intermédiaire des miaphysites, la logique aristotélicienne pénètre en monde syriaque. La figure clé pour ce passage est Sergius de Rēš‘aynā (m. 536), et encore une fois la continuité avec le monde grec marque cette entreprise : les commentaires aux œuvres logiques d’Aristote écrits par Sergius et ses successeurs, en particulier au monastère de Qennešre, reprennent la structure des commentaires grecs produits à Alexandrie dans l’Antiquité tardive. Dès le viiie siècle on assiste aussi au développement de la logique parmi les élites ecclésiastiques syro-orientales.

L’essor de la falsafa, la philosophie d’empreinte grecque en monde musulman, produit une rupture de cette continuité gréco-syriaque. Les Syriaques, décisifs dans la transmission de la philosophie à l’Islam, ressentent de plus en plus l’influence de la falsafa. À la fin du premier millénaire, des auteurs chrétiens de culture syriaque écrivent des ouvrages philosophiques en arabe et participent à la phase formative de la falsafa ; au début du deuxième millénaire paraissent des ouvrages philosophiques qui, écrits en syriaque, reflètent les structures conceptuelles de la falsafa. C’est la naissance d’une philosophie syro-arabe, qui culmine dans l’œuvre de Barhebraeus (xiiie siècle).

Le volume s’enrichit de deux contributions bibliographiques qui fourniront au lecteur un panorama exhaustif des sources et des études qui ont été consacrées à la philosophie en syriaque.

Discipline : Philosophie-Philologie

Mots-clés : syriaques, philosophie, philosophie chrétienne gréco-syriaque, falsafa, étude

Etudes Syriaques 15

Les auteurs syriaques et leur langueCollection : Études syriaques

Auteur(s) : Collectif, FARINA Margherita

Parution : 2018

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340094

ISBN 13 : 9782705340094

Pages : 264

Format (mm) : 160x240

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est lesyriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde…).

La langue et l’écriture syriaques constituent les marques identitaires les plus fortes, par lesquelles ces diverses communautés se définissent et autour desquelles elles se rassemblent. En même temps, la façon dont la langue syriaque est perçue et traitée au fil du temps et chez les différents auteurs est complexe et variable et nécessite une réflexion. Si certains la décrivent comme « la langue du Paradis », en l’identifiant avec la langue du premier homme, d’autres en soulignent le lien avec le grec, qui était dans l’Antiquité classique et tardive la langue de la culture et du savoir scientifique. C’est sur le modèle de la grammaire, de la rhétorique et de la logique grecques que se fondent les premières œuvres linguistiques syriaques, entre vie et viiie siècle, et l’influence de ce premier modèle perdura jusqu’au xiiie siècle.

De fait, l’influence grecque en syriaque dépasse les limites de l’imitation littéraire et concerne à la fois l’orthographe et la structure du lexique et de la syntaxe. Elle se révèle même dans la perception que certains auteurs syriaques avaient de leur langue. Nous avons là un domaine de recherche relativement récent, où l’épigraphie et les études sur le contact linguistique nous offrent des perspectives tout à fait stimulantes.

Avec la conquête islamique, les populations de langue syriaque sont confrontées aussi à la diffusion officielle de la langue arabe. Cette rencontre influe aussi sur la conception par les auteurs syriaques de la grammaire et, à partir du xie siècle, plusieurs d’entre eux s’inspirent de la théorie linguistique arabe pour structurer leurs traités, tandis que d’autres organisent la résistance. Si, dans le domaine de la syntaxe, l’arabe propose une approche et des catégories qui ont finalement été, au moins partiellement, assimilées par le syriaque, sur d’autres questions fondamentales le syriaque garda plus solidement son identité. Il suffit de rappeler qu’aucun des plus grands grammairiens syriaques du Moyen Âge n’utilise la notion de la racine trilitère dans la description de la conjugaison verbale, ni celle de la dérivation nominale ou verbale.

En dépit de l’importance du sujet pour l’appréhension de la culture syriaque, les études consacrées à l’histoire des sciences du langage sont relativement peu nombreuses. Ce volume se présente comme une première invitation à une approche interdisciplinaire de ce thème majeur, rassemblant les contributions de spécialistes de théorie grammaticale, de rhétorique, de logique, mais aussi de littérature, de linguistique comparée etc.

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : langue syriaque, théorie grammaticale, rhétorique, logique, littérature, linguistique comparée

Etudes Syriaques 14

Le Nouveau Testament en syriaqueCollection : Études syriaques

Auteur(s) : Collectif, HAELEWYCK Jean-Claude

Parution : 2017

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339838

ISBN 13 : 9782705339838

Pages : 356

Format (mm) : 160x240

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est lesyriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde…).

Le Nouveau Testament a été traduit du grec en syriaque dès le IIe siècle puis à de multiples reprises. La tradition syriaque, qui a notamment transmis l’un des plus anciens témoins du texte, offre un intérêt majeur pour l’étude de l’histoire du texte grec du Nouveau Testament et de ses principales recensions (texte occidental, texte alexandrin et texte byzantin). La tradition syriaque a transmis le Nouveau Testament sous des formes variées. Tatien, au deuxième siècle, a réuni les quatre Évangiles en une seule narration continue : le Diatessaron, utilisé comme texte standard jusqu’au Ve siècle. En parallèle, au moins deux formes dites « vieilles syriaques » ont circulé : la Sinaïtique et la Curetonienne (des vestiges d’une possible troisième forme viennent d’être découverts). Quels sont les rapports chronologiques et littéraires entre ces versions et le Diatessaron ? La Peshitta est le texte reçu par toutes les Églises syriaques. De quand date-t-elle ? Quels sont les principes qui ont conduit à sa réalisation ? Pourquoi a-t-elle été l’objet de révisions ultérieures, en particulier par Philoxène de Mabboug et Thomas de Ḥarqel ? La question du canon, à savoir un ensemble de livres considérés comme normatifs, est donc centrale. Sur ce point la tradition syriaque occupe une position assez originale : les petites Épîtres catholiques et l’Apocalypse ne sont pas unanimement reconnues comme faisant autorité. Pourquoi ce rejet et pourquoi ces livres ont-ils fini par être reçus par certaines Églises syriaques ? Le texte biblique n’est jamais transmis de manière brute. Dans les manuscrits, il peut être divisé en péricopes, être accompagné de notes (« massore ») ou d’illustrations. Tout cela forme le paratexte. Quelles sont les caractéristiques propres des différentes écoles syriaques ?

La tradition indirecte doit aussi être prise en compte. Le texte biblique a été utilisé dans la liturgie. Où en est l’étude des lectionnaires ? Les pères de l’Église syriaque ont cité le texte du Nouveau Testament : ces citations concordent-elles avec les formes textuelles transmises en tradition directe ?

Qu’en est-il enfin des éditions modernes ? Peut-on identifier les manuscrits qui ont servi à la réalisation de la première édition imprimée en 1555 ? Quels en furent les commanditaires et les objectifs ? Comment caractériser les éditions qui ont suivi, en particulier aux XVIe et XVIIe siècles ?

Quelles sont les richesses et les déficiences des éditions actuelles ? C’est à toutes ces questions que le volume veut répondre.

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : Nouveau Testament, tradition syriaque, église syriaque, théologie, épîtres catholiques

Le Beth-Gazo maronite - Chants pour les martyrs XIIe-XIIIe siècle

Essai de lecture théologiqueCollection : Orients sémitiques

Auteur(s) : BASSIL Raymond

Parution : 2016

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339210

ISBN 13 : 9782705339210

Pages : 378

Format (mm) : 160x240

Cet ouvrage porte sur un essai de lecture théologique d’un recueil de chants maronite, le Beth-Gazo (Add. 14.703 ; xiie-xiiie siècles), dédié aux martyrs. Ce recueil renferme, au cœur de ses pages et au milieu de ses strophes, un concept théologique intéressant sur les témoins fidèles du Christ. Loin d’être considéré comme un exposé classique ou même scolastique sur la question, le recueil cherche, par le biais de la poésie sacrée et des hymnes, à dire l’idée du martyre et à présenter les témoins de la foi, et surtout à les célébrer en gardant vivante leur mémoire.

La tradition syro-maronite, comme les autres traditions de l’ensemble de l’Église, a produit des écrits pour exposer sa foi ou pour approfondir tel ou tel aspect de sa réflexion théologique. Mais, la majorité du trésor théologique de l’Église maronite est plutôt d’ordre liturgique. Ce sont les livres de prières qui font le poids dans cette tradition antiochienne d’expression syriaque, beaucoup plus que d’autres disciplines théologiques ou profanes.

Le manuscrit du Beth-Gazo s’inscrit dans cette fidélité à l’école des Pères syriaques. Il se veut dans le prolongement de l’esprit de cet enseignement qui médite et présente la Parole de Dieu, là où le chant sacré, les hymnes métriques et la liturgie disent la foi de la communauté.

Discipline : Epigraphie-Manuscrits

Mots-clés : XIIe siècle, XIIIe siècle, liturgie, chants maronites, théologie, pères syriaques

Études syriaques 13

Les controverses religieuses en syriaqueCollection : Études syriaques

Auteur(s) : Collectif, RUANI Flavia

Parution : 2016

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339616

ISBN 13 : 9782705339616

Pages : 454

Format (mm) : 160x240

Le christianisme syriaque s’est construit au fil du temps au contact des principales religions de l’Asie occidentale où il évolua. Les controverses avec le judaïsme, le manichéisme, le zoroastrisme et l’islam ont profondément marqué son identité et reflètent le regard que les communautés syriaques ont porté sur les autres, les percevant comme adversaires du présent ou du passé, selon les époques et les régions. Mais la controverse est aussi au cœur de l’histoire interne des chrétientés syriaques : des discours antagonistes s’y sont développés, menant à la scission en courants qui se considéraient mutuellement comme déviants. Le cas le plus célèbre est la controverse qui opposa syro-orthodoxes et syro-orientaux, mais la littérature syriaque révèle de nombreuses autres variantes chrétiennes encore largement méconnues de ces Églises.

L’étude des controverses religieuses en monde syriaque ne relève pas seulement de la dimension proprement dogmatique et théologique, mais ouvre aussi une fenêtre unique sur l’histoire sociale et culturelle des communautés syriaques. Les controverses ont un impact institutionnel, avec la constitution d’Églises séparées ; elles ont une dimension politique, émanant de communautés minoritaires, non-impériales, à Byzance comme dans l’empire perse, puis dans le monde islamique et dans les États latins. Elles possèdent enfin une épaisseur littéraire et apologétique : défiant le cloisonnement des genres, la controverse se retrouve à tous les niveaux d’expression de la vie communautaire, incluant traités polémiques, chroniques, textes apocryphes, livres liturgiques, vies de saints et actes de martyrs, et elle a ses propres codes rhétoriques et stylistiques.

Ce volume collectif offre une vue d’ensemble à jour, inexistante par ailleurs, des controverses religieuses en syriaque, depuis les premiers siècles (IIIe-IVe s.) jusqu’au Moyen Âge (XIVe s.). Il privilégie les analyses de controverses particulières, selon une approche à la fois historique, littéraire et philologique. Les auteurs étudient la part de l’écriture dans la controverse et réfléchissent à la relation entre littérature et réalité, discours de vérité et faits historiques, en dégageant autant que possible les controverses réelles des controverses imaginées et en retraçant la réalité historique des rapports interreligieux décrits par les sources. Dans ce panorama, on voit finalement comment chaque controverse, individuelle en apparence, s’articule en fait avec une ou plusieurs autres ; comment les stratégies polémiques passent d’une cible à l’autre – les adversaires se mélangent et on accuse l’un pour viser l’autre – ; comment les accusations naissent, disparaissent, puis refont surface pour servir les propos de nouvelles controverses.

Cet ouvrage de synthèse cherche à saisir les spécificités syriaques de la controverse par rapport à d’autres traditions, tout en en relevant les emprunts et les legs, et s’adresse donc aussi bien aux syriacisants qu’aux historiens des religions de l’Asie occidentale et plus généralement à tous ceux qui s’intéressent aux débats interreligieux.

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : études syriaques, interreligieux, controverses, polémiques, apologétique, asie occidentale

Essai de modélisation sémiotique modale des hymnes syriaques de l’office maronite

Préface et prologue de Nidaa Abou MradAuteur(s) : MAATOUK Toufic

Parution : 2016

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339647

ISBN 13 : 9782705339647

Publication : coédition: Université Antonine

Pages : 288

Format (mm) : 160x240

Le corpus traditionnel d’hymnes syriaques monodiques modales de l’office divin constitue le noyau générateur de la liturgie de l’Église maronite. Ces hymnes s’inscrivent dans la continuité du syncrétisme qu’a réalisé Saint Ephrem de Nisibe au IVe siècle entre la poésie prédicative chrétienne et des mélodies populaires de caractère dansant rural et communiel. Ce métissage esthétique a marqué de son sceau la facture musicale des chants syriaques et notamment leur morphologie rythmique. Celle-ci se marie de diverses façons à des mélodies-types de nombre restreint que l’on retrouve en sous-jacence des strophes de tête (rīš qōlōs) des hymnes maronites. C’est à l’étude de la composition musicale de ces rīš qōlōs dans une perspective grammaticale musicale générative que s’attelle ce livre. Il part du matériau musical de référence que le Père antonin Maroun Mrad, maître de cette tradition, a enregistré vers 1967. Cet essai applique à ce corpus la procédure d’analyse et de modélisation sémiotique modale que Nidaa Abou Mrad a établie pour les monodies traditionnelles du Levant, à partir de la théorie arabe de l’arborescence grammaticale modale, de l’analyse schenkérienne, de la théorie des vecteurs harmoniques (Nicolas Meeùs) et de la grammaire chomskyenne.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Musicologie

Mots-clés : hymnes syriaques, hymnes maronites, Saint Ephrem de Nisibe, Père antonin Maroun Mrad, Musicologie

Babatha

Une vie ou L'humble véritéAuteur(s) : HAMIDOVIĆ David

Parution : 2014

En savoir plus...

ISBN 13 : 9782705338930

Pages : 32

Format (mm) : 125x200

Poids : 50g

Illustrations : 1 carte + 1 fac-similé de contrat

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : bible, leçon inaugurale, judaïsme, juif, mariage, droit, foncier

Edward Robinson (1794-1863) et l'émergence de l'archéologie biblique

Préface de Vincent LEMIREAuteur(s) : SOLER Renaud

Parution : 2014

En savoir plus...

ISBN 13 : 9782705338947

Pages : 306

Format (mm) : 160x240

Poids : 400g

Les historiens de l’archéologie biblique sont unanimes pour désigner un homme, Edward Robinson, comme leur illustre prédé-cesseur, et le fondateur de la discipline. Ce pasteur américain, orientaliste et grand voyageur, naquit en 1794 et mourut en 1863. Auteur de nombreux ouvrages, porté au pinacle par les sociétés savantes d’Amérique et du Vieux Continent, il connut la gloire de son vivant. Il fut ensuite progressivement oublié, à partir du début du XXe siècle, lorsque l’archéologie franchit un nouveau seuil épistémologique, pour devenir une simple figure pionnière, un glorieux ancêtre d’une période héroïque. Étudier la constitution de l’histoire de l’archéologie biblique, la formation d’une mémoire collective partagée par les archéologues, permet ainsi de voir surgir peu à peu la figure mythique d’Edward Robinson.

Il est néanmoins nécessaire de reconsidérer la vie du savant américain, en passant outre les simplifications du travail de la mémoire : reprendre ses ouvrages, relire les travaux de ses contemporains et prédécesseurs permet de saisir pour lui-même le moment constitutif de l’archéologie biblique, dans les années 1830, sans le juger à l’aune de critères de scientificité beaucoup plus tardivement élaborés, et sans commettre ce péché irrémissible de l’anachronisme. On voit alors se dessiner une archéologie biblique qui se développa en étroite connexion avec les sciences de son temps, sciences naturelles d’une part, sciences humaines et religieuses d’autre part.

L’archéologie biblique fut d’emblée pensée, reconnue et pratiquée comme discipline scientifique, qui n’était pas encore ce que nous appellerions, aujourd’hui, de ce nom. Mal dégagée des questionnements religieux et apologétiques, prisonnière encore d’un certain regard sur l’Orient, elle tient pour un moment insigne de l’histoire des sciences et des savoirs. La Palestine telle que nous nous la représentons fut, en grande partie, produite par Edward Robinson et les archéologues qui lui succédèrent dans la redécouverte de la Terre sainte.

Renaud Soler poursuit des études d’histoire à l’université de Paris-Sorbonne. Spécialisé dans l’étude du monde arabe à l’époque contemporaine, il s’intéresse à l’orientalisme du XIXe siècle, et au développement de la connaissance scientifique de l’Orient.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : historiographie, épistémologie, archéologie, Bible, Palestine, orientalisme, Terre sainte

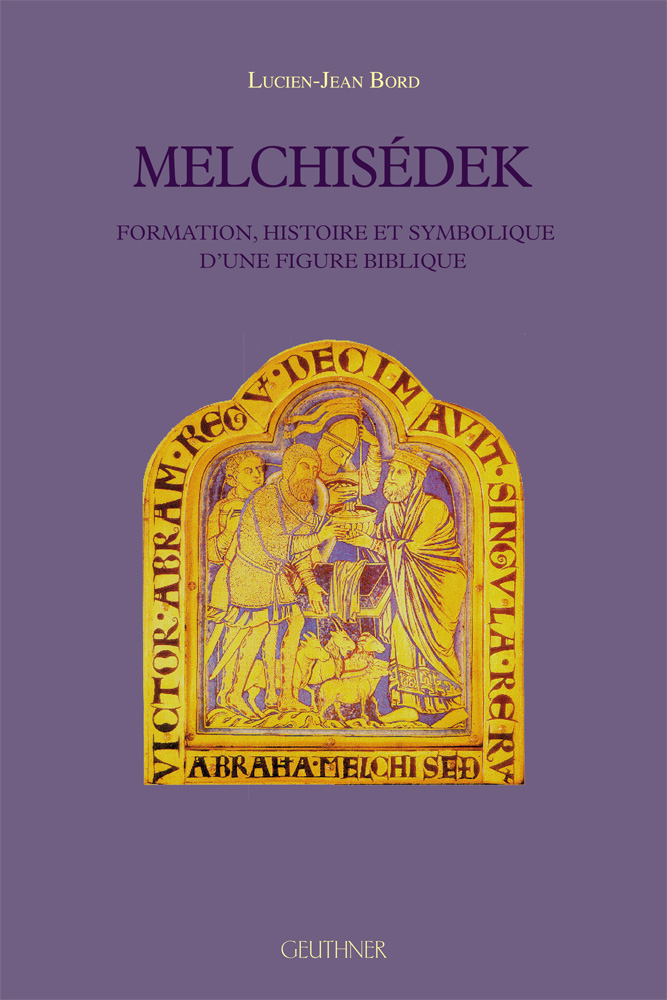

Melchisédek

Formation, histoire et symbolique d'une figure bibliqueAuteur(s) : BORD Lucien-Jean

Parution : 2013

Ce livre n'est pas disponible

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338909

ISBN 13 : 9782705338909

Pages : 205

Format (mm) : 160x240

Poids : 330g

Apparaissant dans un épisode presque marginal de la geste abrahamique et dans un Psaume, le personnage de Melchisédek allait connaître un destin littéraire exceptionnel à l’époque intertestamentaire et dans les premiers siècles chrétiens. Argument de démonstration de ce texte christologique majeur constitué par le chapitre septième de l’Épître aux Hébreux, élément de la controverse judéo-chrétienne des deux premiers siècles, inspirateur des courants gnostiques et hérétiques qui proliférèrent autour de la jeune Église en ses premiers siècles d’existence, Melchisédek retint, génération après génération, l’attention des Pères de l’Église avant de capter celle des iconographes et autres illustrateurs médiévaux. Mais la figure du roi-prêtre n’a cessé d’évoluer et si, au départ, il nous est présenté comme un souverain sacerdotal cananéen, à l’arrivée, le type abouti nous apparaît dans la célèbre sculpture de Reims, dite communion du chevalier, sous les traits d’un prêtre catholique latin donnant la communion à un banneret en haubert.

Le long chemin qui mène de l’un à l’autre constitue une véritable histoire de l’exégèse biblique de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge et nous invite à une enquête en amont des représentations mélchisédéciennes qui ont fleuri au XIIe siècle pour tenter de comprendre comment on est passé du roi sacerdotal de l’Écriture au Melchisédek eucharistique de la sculpture de Reims.

Bénédictin, membre de la Société Asiatique et de la Société d’Histoire Religieuse de la France, diplômé de l’Université de Strasbourg (Faculté de théologie catholique) et de l’Université de Poitiers (Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale), Lucien-Jean Bord est bibliothécaire et archiviste de l’abbaye Saint-Martin de Ligugé.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : Bible, iconographie médiévale, Antiquité, Moyen Âge, exégèse, dogme chrétien, eucharistie

De Kêmi à Birīt Nāri

Revue Internationale de l'Orient Ancien - les résurrectionsCollection : KBN

Auteur(s) : HAMIDOVIĆ David (dir.)

Parution : 2011

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338608

ISBN 13 : 9782705338602

Tome : 4

Pages : 146

Format (mm) : 210x270

Poids : 400g

En se plaçant dans la filiation de la revue Kêmi (née en 1928), mais en élargissant son propos à l'ensemble de l'Orient Ancient, la revue de Kêmi à Birīt Nāri propose des contributions qui étudient les grandes civilisations de l'Orient Ancient, replacées dans un contexte spatial et temporel plus large, afin de mettre en évidence les événements précurseurs, les interactions et les différents développement qui ont pu en naître.

Sommaire du volume :

- David Hamidovic, Éditorial : Origines et premiers développements de la croyance en la résurrection

- Stéphanie Anthonioz, Du désir d’éternité à l’attente de la résurrection : Is 25,6-9 à la lumière d’un motif littéraire mésopotamien

- Mihaela Timus, ‘Comme le corail sur les arbres’ - Développements exégétiques mazdéens au sujet de la résurrection

- David Hamidovic, La vie angélique plutôt que la résurrection pour les membres de la communauté de Qumrân

- Markus Vinzent, Resurrection in Early Christianity

- José COSTA, Les attestations rabbiniques sur la résurrection et les autres judaïsmes

- Paul Ballanfat, L’Islam à l’heure de la résurrection

- Gérard Roquet, Lambda grec vélarisé en copte : les surnoms de Cyrus de Colchis : Pkawxianos, Pkawxios, Al-Muqawqis

- Recensions de livres

Discipline : Ouvrages généraux et divers

Mots-clés : assyriologie, égyptologie, bible, mésopotamie, religion, égypte, mazdéisme, perse, qumran, christianisme

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail