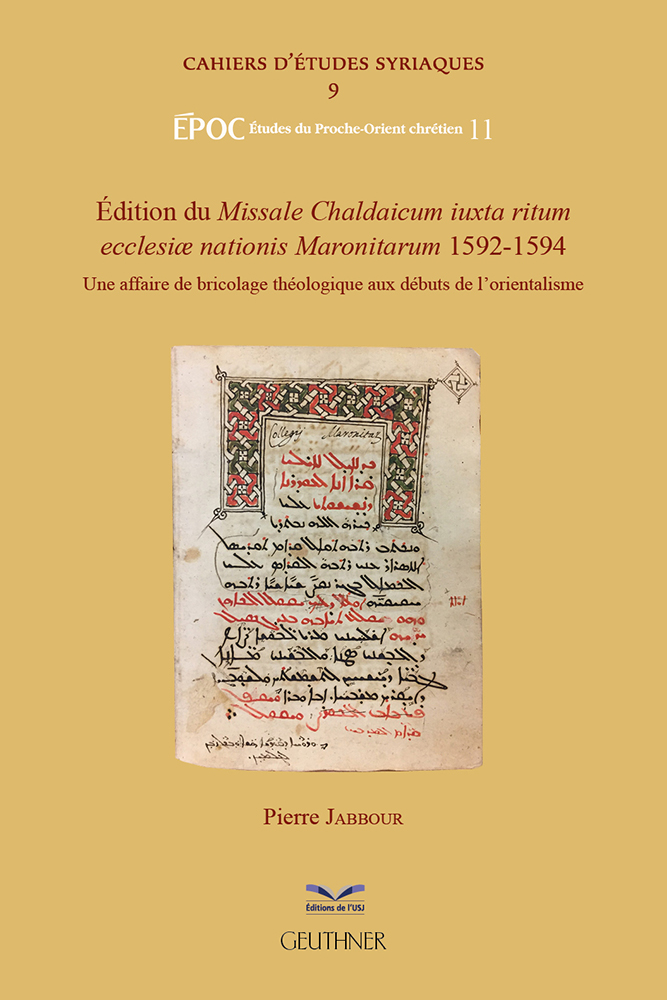

Édition du Missale Chaldaicum iuxta ritum ecclesiæ nationis Maronitarum 1592-1594

Une affaire de bricolage théologique aux débuts de l’orientalismeCollection : Cahiers d'études syriaques

Auteur(s) : JABBOUR Pierre

Parution : 2025

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341374

ISBN 13 : 9782705341374

Format (mm) : 160x240

À la croisée de l’histoire liturgique et de l’orientalisme naissant, ce livre retrace l’édition du premier missel maronite imprimé, en 1592, à Rome. Il dévoile les enjeux théologiques, identitaires et politiques d’une entreprise éditoriale marquée par des tensions entre Rome et l’Orient, entre tradition locale et centralisation tridentine. Au fil d’une enquête rigoureuse et captivante, l’auteur reconstitue les étapes, les acteurs et les controverses qui ont accompagné cette publication unique. À travers les coulisses de l’imprimerie, des manuscrits annotés et des débats doctrinaux, se dessine l’histoire d’une identité en mutation, à l’heure des grandes recompositions religieuses du xvie siècle.

Pierre Jabbour, né en 1983, est un prêtre libanais relevant du diocèse maronite de Saïda depuis 2008. Docteur en théologie et chercheur à l’Université Saint Joseph de Beyrouth, il est formateur et économe du séminaire patriarcal maronite à Ghazir - Liban.

Discipline : Religions-Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : orientalisme, maronite, missel, théologie, liturgie

LE MUFAṢṢAL D’AL-ZAMAḪŠARĪ

TRADUCTION COMMENTÉEAuteur(s) : BOHAS Georges

Parution : 2022

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340957

ISBN 13 : 9782705340957

Pages : 382

Format (mm) : 160x240

Pourquoi une traduction du Mufaṣṣal d’al-Zamaḫšarī ? Parce que ce livre « connut une vogue considérable dans l’Orient musulman jusqu’à la fin du xiiie siècle » et il exerça une influence « très importante en Orient arabe et dans le monde iranophone, notamment à travers les commentaires d’Ibn Yaʿīš et d’Ibn al-Ḥājib ainsi que la Kāfiya de ce dernier. L’ouvrage peut être considéré comme la source principale des grands traités classiques. » En outre, al-Zamaḫšarī ne fut pas seulement un grammairien, mais il est également l’auteur d’un véritable thésaurus de la langue arabe intitulé ’Asās al-Balāġa, « La fondation de la rhétorique », et surtout, en tant que théologien, il a composé l’un des plus célèbres commentaires du Coran : al-Kaššāf ʿan ḥaqā’iq al-Tanzīl, « Le livre qui dévoile les vérités de la Révélation ». Enfin, dans le domaine de la littérature il a également brillé par ses Maqāmāt « Sessions ».

Pourquoi une traduction commentée ? Le livre vise à une présentation d’ensemble de la grammaire sous la forme d’un compendium ; du reste, il désigne lui-même son ouvrage comme une introduction. Même pour le public arabe averti une explicitation détaillée est nécessaire : celle d’Ibn Yaʿīš s’étend sur dix volumes dans l’édition du Caire. À plus forte raison le commentaire est indispensable pour le public francophone auquel on s’adresse ici. Le commentaire est intégré à la traduction − en italique et en plus petits caractères pour éviter toute confusion − un peu à la manière des commentateurs arabes médiévaux.

Georges Bohas, du laboratoire ICAR (UMR 5191 CNRS • ENS de Lyon), professeur émérite à l’ENS de Lyon, est membre de l’académie de langue arabe de Damas. Il a publié de nombreux livres et articles sur l’œuvre des grammairiens arabes. Il s’est aussi tourné plus récemment vers les aspects formels du texte coranique, à propos desquels il a publié, en 2021, Les stratégies métriques dans le Coran.

Mustafa Alloush, maître de langue à l’Université Lumière-Lyon 2 et docteur en études arabes, est membre du laboratoire ICAR (UMR 5191 CNRS • ENS de Lyon). Il a publié dans les domaines de la littérature, la civilisation et la linguistique arabe, particulièrement, en 2020, La place des interjections et des onomatopées dans le lexique de l’arabe. Il s’est aussi intéressé à la sociolinguistique dans son livre Al-Taṭawwur al-dilālī fī l-luġa al-ʿarabiyya, (Le changement sémantique dans la langue arabe) (2021) et à l’arabe moyen en éditant et traduisant des manuscrits subsahariens publiés dans Écrire la guerre au Fouta-Djalon (2022).

Discipline : Linguistique-Dialectologie

Mots-clés : traduction, grammaire, langue arabe, théologie, Coran

Histoire du hanbalisme

de 855 à 1382Auteur(s) : LAOUST Henri

Parution : 2021

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340834

ISBN 13 : 9782705340834

Pages : 142

Format (mm) : 160x240

Le hanbalisme diffère des autres écoles juridiques sunnites par le fait qu’il est aussi un courant théologique très influent. Son fondateur, Ahmed ibn-Hanbal (780-855), considérait le Coran et la tradition du Prophète comme les seules sources de toute spéculation théologique, juridique, morale ou politique. Décrit à tort comme conservateur, le hanbalisme peut se montrer libéral et même pragmatique afin de s’adapter aux conditions réelles de la vie en société. Son intransigeance est propre au culte et à la foi.

Henri Laoust, 1905-1983, est l'auteur de travaux fondamentaux sur l’histoire des courants de pensée en Islam, il nous a laissé nombre d’études et de traductions, d’ibn Taymiyya, de Rachîd Rida, entre autres. Très documentées, ses recherches offrent des synthèses raisonnées d’une rare qualité. Une bibliographie détaillée de l'auteur figure en fin de volume.

Discipline : Religions

Mots-clés : hanbalisme, théologie, Coran

Les dissidences de l’Islam

Kitâb al-milalParution : 2021

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705302139

ISBN 13 : 9782705302139

Pages : 350

Format (mm) : 160x240

Né à Shahristân dans le Tadjikistan, où il meurt en 1158 à l’âge de 90 ans, Shahrastânî illustre l’esprit libre dans ce qu’il a de plus fort, de plus pur. Philosophe, rompu aux textes classiques grecs, persans et arabes, doublé d’un historien des religions précurseur, il étudia le phénomène religieux de manière scientifique. Ce qui lui permit d’en dévoiler le pendant dogmatiste et, partant, hérésiologiste qui conduisent inévitablement au fanatisme, à l’intolérance, à la violence. Auteur de plusieurs ouvrages réfutant les systèmes préétablis, il critiqua d’abord la théologie islamique, dans un langage franchement philosophique mais fondé dans la Révélation qui, pour lui, est une source de savoir supra-humain qui renseigne la Raison. Son commentaire du Coran suffit à démontrer qu’il ne se soumettait à aucune école de pensée mais prenait ce qu’il lui paraissait bon et bien là où il le trouvait. Partant de considérations sur la compilation, -rédaction ?- du Coran, il en donne un copieux commentaire des deux premières sourates. Cependant, le présent ouvrage : Kitāb al-Milal wa al-Nihal, textuellement le Livre des Croyances et des Sectes, présenté et traduit ici par J.-C. Vadet suffit à montrer que, du moins pour Shahrastânî, aucune dogmatique ne saurait contenir une religion, et encore moins l’Islam.

Né au Caire en 1931, Jean-Claude Vadet a traduit de nombreuses œuvres arabes, dont Le traité d'amour mystique de Daylami, La défense philosophique de la Sunna de Amîri, il est aussi l’auteur d’ouvrage de référence comme l’excellent Les idées morales dans l'Islam, ou bien encore L'Esprit courtois en Orient. Jean-Claude Vadet décède en 2019 à Rambouillet.

Discipline : Religions

Mots-clés : Shahrastânî, Philosophe, théologie, islam

Toute langue dit Dieu

Culture et sociétéAuteur(s) : CUPERLY Pierre

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340162

ISBN 13 : 9782705340162

Publication : co-édition Ibadica

Tome : 1

Pages : 346

Format (mm) : 160x240

Textes réunis et édités par

Yacine Daddi Addoun et Soufien Mestaoui

Etudes ibadites

Cette collection réunit des études thématiques sur l’ibadisme, courant de l’islam présent à travers des communautés vivant à Oman, Zanzibar, Djebel Nafoussa (Libye), l’île de Djerba et le Mzab (Algérie). Elle s’attache à mettre en lumière la diversité des approches scientifiques, académiques et patrimoniales traitant de ces communautés à travers des perspectives historiques, théologiques et culturelles. La collection comprendra à la fois des inédits et des rééditions scientifiques de textes.

Les deux premiers volumes bilingues inaugurant la collection veulent être un hommage à Pierre Cuperly, figure pionnière des études sur la théologie ibadite dont les travaux restent inégalés. Leur composition obéit à un découpage à la fois thématique et chronologique. Cela renforce la cohérence de chaque volume en suivant le cheminement de sa réflexion scientifique et spirituelle dans un contexte de bouleversements politiques, sociaux et religieux au Maghreb depuis les indépendances.

Ce volume s’articule en deux temps : il rassemble toutes les études d’histoire sociale et culturelle sur le Mzab et le monde arabe de Pierre Cuperly, alors Père Blanc au sein de la Société des Missionnaires d’Afrique, puis une sélection d’études de spiritualité islamo-chrétienne, au moment où il rejoint les Fraternités monastiques de Jérusalem.

« Toute langue dit Dieu », Kullu lisân yaqûl Allah, écrivait-il. Cette sentence qui à elle seule traduit une œuvre et un engagement dédiés à la fraternité spirituelle, en appelle à la réflexion salutaire sur les rapports entre pensée et action, particulier et universel.

Le Père Pierre Cuperly (1932-2007) a été membre de la Société des Missionnaires dʼAfrique (Pères blancs). Ordonné prêtre le 30 janvier 1960, il a étudié, durant trois ans, lʼarabe et lʼislamologie à lʼIPEA de la Manouba et servi trois autres années au collège dʼAïn Sefra. Envoyé dans la communauté des Pères blancs de Ghardaïa, il a pu étudier sur place le monde ibadite, sujet de la thèse de doctorat quʼil a soutenue à Paris IV en 1982, Introduction à lʼétude de lʼIbadisme et de sa théologie. Il fréquentait alors souvent le monastère de Tibhirine et partageait volontiers, avec Christian de Chergé, ses recherches spirituelles. Il travailla ensuite au Centre des Glycines à Alger, puis fut envoyé à Rome, au Pisai. En 1986, il est entré dans les Fraternités Monastiques de Jérusalem et vécut dans la Fraternité de Paris, puis dans celle de Blois. Il passa ses dernières années dans leur maison de Magdala, en Sologne, où étaient régulièrement organisées des rencontres interreligieuses.

Discipline : Religions-Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : ibadisme, islam, Maghreb, communautés, théologie, études, Mzab, culture, société

La fiscalité dans le judaïsme ancien

(VIe s. av. J.-C. – IIe s. apr. J.-C.)Auteur(s) : GIRARDIN Michaël

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340544

ISBN 13 : 9782705340544

Format (mm) : 160x240

Culture archéologique du judaïsme ancien

Cette collection se conçoit comme un ensemble d’études thématiques circonscrites aux traces archéologiques du judaïsme ancien et leurs interprétations. Chaque volume cherche à ordonner le matériel archéologique exhumé sur un sujet donné afin de contribuer à caractériser la culture d’hommes et de femmes qui se perçoivent et/ou qu’on perçoit comme juifs ou juives dans l’Antiquité et au Moyen Âge.

La collection s’inscrit dans la perspective de la culture archéologique, c’est-à-dire l’étude d’un ensemble d’objets jugés significatifs et présentant une récurrence d’un site archéologique à l’autre, à une époque donnée plus ou moins longue et dans un ensemble géographique à définir, qui caractérise une société ou un groupe humain. Chaque volume constituant un pan matériel de la culture du judaïsme ancien.

« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » : cette phrase bien connue des Évangiles s’éclaire d’un jour nouveau à mesure que se poursuivent les enquêtes historiques portant sur la fiscalité en Judée du tournant de notre ère.

Cette première synthèse complète sur la fiscalité de Judée invite à se demander si cette matière froide et technique ne serait pas, au contraire, une matière brûlante, « éveilleur de révoltes », à la fois un reflet et un condensé des complexités économiques, politiques, sociales voire théologiques ?

Quels sont les impôts prélevés ? Quels sont les moyens de paiement ? Est-il vrai que le temple de Jérusalem n’acceptait que les shekels de Tyr ? Pourquoi l’impôt romain dérangeait-il les contemporains de Jésus ? Quelle est la place des relations financières dans l’histoire politique de la Judée ? Ces questions, parmi tant d’autres, reçoivent ici une réponse à la fois à jour des découvertes les plus récentes et accessible au public spécialiste autant que curieux.

Michaël GIRARDIN est agrégé d’histoire et docteur en histoire ancienne. Il est maître de conférences en histoire ancienne à l’Université du Littoral depuis 2019. Ses travaux portent sur la situation fiscale et sur les enjeux sociaux, politiques et théologiques de la fiscalité en Judée au tournant de notre ère.

Discipline : Archéologie-Architecture

Mots-clés : fiscalité, judaisme, archéologie, antiquité, moyen-age, finances, shekels, histoire, théologie

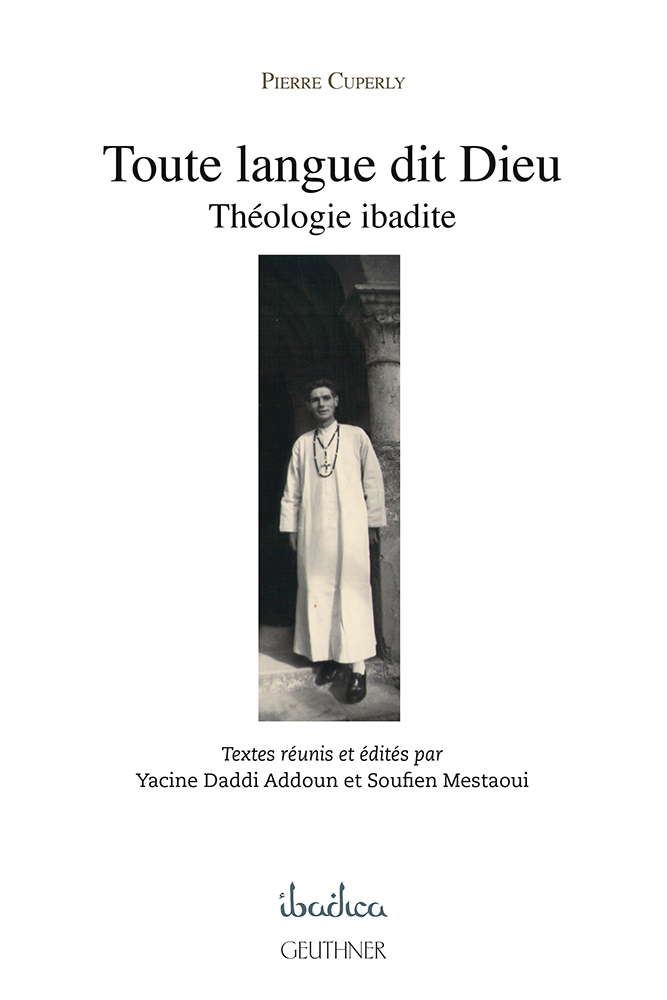

Toute langue dit Dieu

Théologie ibaditeAuteur(s) : CUPERLY Pierre

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340179

ISBN 13 : 9782705340179

Publication : co-edition Ibadica

Tome : 2

Pages : 300

Format (mm) : 160x240

Etudes ibadites

Cette collection réunit des études thématiques sur l’ibadisme, courant de l’islam présent à travers des communautés vivant à Oman, Zanzibar, Djebel Nafoussa (Libye), l’île de Djerba et le Mzab (Algérie). Elle s’attache à mettre en lumière la diversité des approches scientifiques, académiques et patrimoniales traitant de ces communautés à travers des perspectives historiques, théologiques et culturelles. La collection comprendra à la fois des inédits et des rééditions scientifiques de textes.

Les deux premiers volumes bilingues inaugurant la collection veulent être un hommage à Pierre Cuperly, figure pionnière des études sur la théologie ibadite dont les travaux restent inégalés. Leur composition obéit à un découpage à la fois thématique et chronologique. Cela renforce la cohérence de chaque volume en suivant le cheminement de sa réflexion scientifique et spirituelle dans un contexte de bouleversements politiques, sociaux et religieux au Maghreb depuis les indépendances.

Ce volume reprend ses études sur la théologie ibadite, ses échanges avec les oulémas mozabites ainsi que des traductions et éditions critiques de textes médiévaux, pour la plupart inédits.

« Toute langue dit Dieu », Kullu lisân yaqûl Allah, écrivait-il. Cette sentence qui à elle seule traduit une œuvre et un engagement dédiés à la fraternité spirituelle, en appelle à la réflexion salutaire sur les rapports entre pensée et action, particulier et universel.

Le Père Pierre Cuperly (1932-2007) a été membre de la Société des Missionnaires dʼAfrique (Pères blancs). Ordonné prêtre le 30 janvier 1960, il a étudié, durant trois ans, lʼarabe et lʼislamologie à lʼIPEA de la Manouba et servi trois autres années au collège dʼAïn Sefra. Envoyé dans la communauté des Pères blancs de Ghardaïa, il a pu étudier sur place le monde ibadite, sujet de la thèse de doctorat quʼil a soutenue à Paris IV en 1982, Introduction à lʼétude de lʼIbadisme et de sa théologie. Il fréquentait alors souvent le monastère de Tibhirine et partageait volontiers, avec Christian de Chergé, ses recherches spirituelles. Il travailla ensuite au Centre des Glycines à Alger, puis fut envoyé à Rome, au Pisai. En 1986, il est entré dans les Fraternités Monastiques de Jérusalem et vécut dans la Fraternité de Paris, puis dans celle de Blois. Il passa ses dernières années dans leur maison de Magdala, en Sologne, où étaient régulièrement organisées des rencontres interreligieuses.

Discipline : Religions-Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : ibadisme, islam, Maghreb, communautés, théologie, études, Mzab, culture, société

La pratique religieuse juive

Collection : Patrimoine Oriental commun

Auteur(s) : HAYOUN Maurice-Ruben

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339975

ISBN 13 : 9782705339975

Publication : co-édition RECONSTRUIRE ENSEMBLE, Be

Pages : 382

Format (mm) : 140x200

La pratique religieuse juive

Le temple ayant été détruit en l’an 70, la piété du sanctuaire fut désertée pour une mutation imposée par l’histoire. Elle

laissa une trace profonde dans le judaïsme exilique naissant. La Tora écrite et la Tora orale sont deux éléments

étroitement liés l’un à l’autre : une partie historique et narrative de laquelle procède une lecture théologique de

l’histoire, et une autre juridico-légale, tissée de commandements, de préceptes, de prescriptions, d’interdits et de

statuts. La foi ne lui suffit pas ; il lui faut aussi la Loi.

La pratique religieuse quotidienne qui recommande de prier trois fois par jour représente un fondement rituel inséparable

du judaïsme rabbinique. Elle impose des interdits matrimoniaux mais aussi alimentaires, sans oublier une scrupuleuse

observance des lois réglant la journée du sabbat…

Mais Israël a dû procéder à des révisions dans sa pratique religieuse quotidienne : plus de services des Lévites, plus

de sacrifices quotidiens, plus de possibilités d’obtenir comme auparavant la rémission des péchés. La persistance

dans un état d’impureté était une situation intolérable aux yeux de l’ancienne théologie.

Alors, comme toute réalité historique, ce judaïsme, privé de son temple et de la centralité du culte, est tombé dans le

creuset de l’évolution et à dû se refaçonner, conformément aux nécessités du temps présent.

Maurice-Ruben HAYOUN est professeur des universités, spécialiste de la philosophie médiévale juive et arabe

(Maïmonide, ses précurseurs et ses épigones, Averroès, al-Farabi, ibn Baja et ibn Tufayl) et du renouveau de la

philosophie juive en Allemagne de Moïse Mendelssohn (1729-1786) à Emmanuel Levinas (ob. 1995) en passant par

Martin Buber, Gershom Scholem, Franz Rosenzweig et Léo Baeck.

Ses principales publications sont : Les Lumières de Cordoue à Berlin, 2 volumes 1996, Agora. Léo Baeck, conscience du

judaïsme moderne, Armand Colin, 2013. Martin Buber, Agora, 2014. Franz Rosenzweig, Agora, 2015. Emmanuel Levinas, philosophe-herméneute,Agora, 2017.

Discipline : Religions

Mots-clés : religion, juive, tora, foi, judaïsme, théologie

Le don du sceau dans les Actes syriaques et grecs de Judas Thomas

Le plus antique témoignage sur l’initiation chrétienne : « Onction – Baptême – Eucharistie »Collection : Cahiers d'études syriaques

Auteur(s) : MEKKATTUKULAM Jiphy Francis

Parution : 2019

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340230

ISBN 13 : 9782705340230

Pages : 860

Format (mm) : 160x240

L’une des plus anciennes œuvres chrétiennes apocryphes, les Actes de l’apôtre Judas Thomas, est célèbre. Elle met en scène l’apostolat et le martyre de Thomas au pays des rois Goudnaphar et Mazdaï, alors identifié avec l’Inde. Sujet de nombreux débats historiques, elle est aussi considérée pour sa qualité littéraire et la beauté de ses hymnes et prières. Mais sa doctrine promeut la sainteté et l’ascèse en repoussant le mariage.

Comment comprendre ce christianisme syrien du début du IIIe siècle ?

L’ouvrage de Jiphy Francis Mekkattukulam renouvelle profondément la compréhension de son intérêt historique. Il montre que la structure même des Actes de Thomas, organisés en cinq récits, est le reflet de pratiques liturgiques liées au don du « sceau » que les personnages demandent à recevoir.

Il prouve que la structure liturgique est cohérente et remonte aux tout débuts de la liturgie de l’initiation chrétienne procédant en trois étapes unifiées : l’onction d’huile, le baptême dans l’eau et l’eucharistie. Les Actes de Thomas sont ainsi un véritable document historique sur les origines de l’initiation chrétienne. J. F. Mekkattukulam en offre la reconstitution du rituel, dans ses gestes et ses paroles.

Grâce à une comparaison rigoureuse entre la version grecque et la version syriaque, l’ouvrage analyse minutieusement les concepts véhiculés par la catéchèse de l’apôtre et par la liturgie : le ministre, le serviteur, l’apôtre, le sceau (rušmā en syriaque et sphragis en grec), le signe de la Croix, l’huile, la source, l’habitation divine, la puissance, la formule trinitaire, le corps et le sang, la bénédiction eucharistique, l’invocation, la formule de communion... Il propose une datation des différentes strates de rédaction de cet apocryphe et met en évidence son importance historique dans l’évolution de la théologie de l’Esprit-Saint.

Un ouvrage détaillé dans les analyses et rigoureux dans sa synthèse, d’un apport essentiel pour l’histoire de la liturgie et l’histoire du christianisme primitif dans ses pratiques et son développement théologique.

Le père Jiphy Francis Mekkattukulam, prêtre de l’archidiocèse syro-malabare de Trichur au Kérala (Inde) où il est né et où vit sa famille, a fait ses études supérieures à Paris et soutenu sa thèse conjointement à la Sorbonne et à l’Institut catholique. Il est aujourd’hui curé de la paroisse de Valakkavu et professeur au grand Séminaire Marymatha Trichur.

Discipline : Religions

Mots-clés : Actes de l’apôtre Judas Thomas, christianisme syrien , pratiques liturgiques, don du « sceau », théologie

Epître aux Colossiens et soufisme anatolien

corps mystique et mystique du corps essai comparatisteAuteur(s) : AMBROSIO Alberto Fabio

Parution : 2017

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339654

ISBN 13 : 9782705339654

Pages : 158

Format (mm) : 160x240

Modeste dans ses dimensions, l’ouvrage, non sans ambition, ouvre une voie nouvelle pour le comparatisme. Il met en regard l’épître du Ier siècle attribuée à saint Paul, que celui-ci adresse aux chrétiens de la ville de Colosses, dans la vallée du Lycus, non loin de Pamukkale, inscrite au patrimoine de l’Unesco, et des textes produits là, des siècles plus tard, par l’islam spirituel. La démarche est hardie, et le défi de cet essai, qui se méfie des creuses envolées prétendument théologiques, est d’énoncer, à partir de la comparaison, des constantes dans les croyances anatoliennes.

Trois passages clés de la lettre paulinienne aident à mettre en lumière de façon surprenante une filiation entre les traditions les plus typiques de la région et le soufisme anatolien diffusé dans la même zone géographique un millénaire plus tard. Le fil directeur de ce travail, qui s’insurge contre un comparatiste simpliste, mène à une « confrontation » entre l’anthropologie et la théologie. Autant il est risqué de parler, pour l’instant, d’influences ou d’interactions directes, autant on pourra trouver ici les bases d’une méthodologie jetant un pont entre deux mondes que tout sépare : « comparer l’incomparable » s’associe ici au désir de « réduire l’irréductible ».

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : comparatisme, épître, islam spirituel, soufisme, anatolie, anthropologie, théologie

L’impossible heritage de la tradition grammaticale

Volume 2Auteur(s) : LOUBATIÈRES Jean

Parution : 2017

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339746

ISBN 13 : 9782705339746

Tome : 2

Pages : 230

Format (mm) : 160x240

La linguistique s’est construite contre les grammaires, mais peut difficilement s’en passer. mais ce n’est pas la difficulté qui doit nous empêcher de poursuivre notre tâche : celle de dire les langues, et de les dire en langues. Ce travail — assez exactement théologique — ressemble fort à la recherche de trésors cachés, tellement enfouis, mais tout en surface ! Et il concerne toutes les langues.

Faut-il le redire ? Il n’y a pas de belles langues et des langues… moins belles, de langues riches et de langues pauvres, de langues rationnelles et d’autres irrationnelles. La bénédiction de Babel a été parfaitement équitable, et toutes les langues disent autant, mais pas les mêmes… choses !

Et Saussure me revient toujours « en bouche » :

« … Sans cesse l’ineptie absolue de la terminologie courante, la nécessité de la réformer et de montrer pour cela quelle espèce d’objet est la langue en général, vient gâter mon plaisir historique, quoique je n’aie pas de plus cher vœu que de n’avoir pas à m’occuper de la langue en général… »

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Ouvrages généraux et divers

Mots-clés : linguistique, grammaire, théologie, terminologie, controverse

Etudes Syriaques 14

Le Nouveau Testament en syriaqueCollection : Études syriaques

Auteur(s) : Collectif, HAELEWYCK Jean-Claude

Parution : 2017

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339838

ISBN 13 : 9782705339838

Pages : 356

Format (mm) : 160x240

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est lesyriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde…).

Le Nouveau Testament a été traduit du grec en syriaque dès le IIe siècle puis à de multiples reprises. La tradition syriaque, qui a notamment transmis l’un des plus anciens témoins du texte, offre un intérêt majeur pour l’étude de l’histoire du texte grec du Nouveau Testament et de ses principales recensions (texte occidental, texte alexandrin et texte byzantin). La tradition syriaque a transmis le Nouveau Testament sous des formes variées. Tatien, au deuxième siècle, a réuni les quatre Évangiles en une seule narration continue : le Diatessaron, utilisé comme texte standard jusqu’au Ve siècle. En parallèle, au moins deux formes dites « vieilles syriaques » ont circulé : la Sinaïtique et la Curetonienne (des vestiges d’une possible troisième forme viennent d’être découverts). Quels sont les rapports chronologiques et littéraires entre ces versions et le Diatessaron ? La Peshitta est le texte reçu par toutes les Églises syriaques. De quand date-t-elle ? Quels sont les principes qui ont conduit à sa réalisation ? Pourquoi a-t-elle été l’objet de révisions ultérieures, en particulier par Philoxène de Mabboug et Thomas de Ḥarqel ? La question du canon, à savoir un ensemble de livres considérés comme normatifs, est donc centrale. Sur ce point la tradition syriaque occupe une position assez originale : les petites Épîtres catholiques et l’Apocalypse ne sont pas unanimement reconnues comme faisant autorité. Pourquoi ce rejet et pourquoi ces livres ont-ils fini par être reçus par certaines Églises syriaques ? Le texte biblique n’est jamais transmis de manière brute. Dans les manuscrits, il peut être divisé en péricopes, être accompagné de notes (« massore ») ou d’illustrations. Tout cela forme le paratexte. Quelles sont les caractéristiques propres des différentes écoles syriaques ?

La tradition indirecte doit aussi être prise en compte. Le texte biblique a été utilisé dans la liturgie. Où en est l’étude des lectionnaires ? Les pères de l’Église syriaque ont cité le texte du Nouveau Testament : ces citations concordent-elles avec les formes textuelles transmises en tradition directe ?

Qu’en est-il enfin des éditions modernes ? Peut-on identifier les manuscrits qui ont servi à la réalisation de la première édition imprimée en 1555 ? Quels en furent les commanditaires et les objectifs ? Comment caractériser les éditions qui ont suivi, en particulier aux XVIe et XVIIe siècles ?

Quelles sont les richesses et les déficiences des éditions actuelles ? C’est à toutes ces questions que le volume veut répondre.

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : Nouveau Testament, tradition syriaque, église syriaque, théologie, épîtres catholiques

Le Beth-Gazo maronite - Chants pour les martyrs XIIe-XIIIe siècle

Essai de lecture théologiqueCollection : Orients sémitiques

Auteur(s) : BASSIL Raymond

Parution : 2016

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339210

ISBN 13 : 9782705339210

Pages : 378

Format (mm) : 160x240

Cet ouvrage porte sur un essai de lecture théologique d’un recueil de chants maronite, le Beth-Gazo (Add. 14.703 ; xiie-xiiie siècles), dédié aux martyrs. Ce recueil renferme, au cœur de ses pages et au milieu de ses strophes, un concept théologique intéressant sur les témoins fidèles du Christ. Loin d’être considéré comme un exposé classique ou même scolastique sur la question, le recueil cherche, par le biais de la poésie sacrée et des hymnes, à dire l’idée du martyre et à présenter les témoins de la foi, et surtout à les célébrer en gardant vivante leur mémoire.

La tradition syro-maronite, comme les autres traditions de l’ensemble de l’Église, a produit des écrits pour exposer sa foi ou pour approfondir tel ou tel aspect de sa réflexion théologique. Mais, la majorité du trésor théologique de l’Église maronite est plutôt d’ordre liturgique. Ce sont les livres de prières qui font le poids dans cette tradition antiochienne d’expression syriaque, beaucoup plus que d’autres disciplines théologiques ou profanes.

Le manuscrit du Beth-Gazo s’inscrit dans cette fidélité à l’école des Pères syriaques. Il se veut dans le prolongement de l’esprit de cet enseignement qui médite et présente la Parole de Dieu, là où le chant sacré, les hymnes métriques et la liturgie disent la foi de la communauté.

Discipline : Epigraphie-Manuscrits

Mots-clés : XIIe siècle, XIIIe siècle, liturgie, chants maronites, théologie, pères syriaques

Études syriaques 6

L'historiographie syriaqueCollection : Études syriaques

Auteur(s) : Collectif, DEBIÉ M. (dir.)

Parution : 2009

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338217

ISBN 13 : 9782705338213

Pages : 220

Format (mm) : 160x240

Poids : 350g

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

L’historiographie syriaque Des textes historiques très nombreux ont été produits de manière continue en syriaque du vie au xive siècle. L’écriture de l’histoire naît dans cette langue avec les convulsions christologiques qui entraînent le développement de l’Église syro-orientale dans l’empire sassanide et la séparation progressive de l’Église syro-orthodoxe dans l’empire romain. C’est pour raconter l’histoire de leurs communautés que les Églises de langue syriaque ont produit histoires ecclésiastiques et chroniques. C’est aussi pour expliquer les événements dramatiques que sont famines, épidémies, catastrophes naturelles, victoires des peuples ennemis non chrétiens (sassanides, arabo-musulmans, mongols), mais aussi la cohabitation difficile avec les frères ennemis des autres confessions chrétiennes (y compris les Francs à l’époque des Croisades), que s’élabore une théologie de l’histoire à l’œuvre dans ces textes. L’historiographie est sans doute le seul champ littéraire où co-existent deux traditions d’écriture différentes correspondant à des histoires différentes des communautés, dans l’empire romain d’un côté, dans le royaume sassanide de l’autre, qui subsistèrent après l’unification politique réalisée par les conquêtes arabo-musulmanes : l’une syro-occidentale puisant dans la Chronique d’Eusèbe et les histoires ecclésiastiques de ses successeurs ses modèles ainsi que sa matière, l’autre syro-orientale, fondée sur des biographies, à la manière de la tradition historiographique des écoles philosophiques grecques. Quand l’usage de l’arabe commença à se généraliser dans les cercles cultivés de ces Églises, furent produits des textes bilingues ou des histoires en arabe, qui, comme les textes syriaques eux-mêmes, empruntèrent du matériel historique à des sources musulmanes, aujourd’hui partiellement ou à peu près complètement disparues.

Ce volume s’adresse aussi bien aux byzantinistes qu’aux islamisants et plus largement à tous les spécialistes d’historiographie, la tradition syriaque représentant une branche vive de l’historiographie tardo-antique et médiévale. Il est destiné aussi à tous ceux qui s’intéressent à la manière dont les communautés de langue syriaque ont écrit leur histoire et constitué leur identité, entre hellénisme et islam, en réponse aux troubles des temps.

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : histoire, textes, christianisme, théologie, chronique

Études syriaques 4

Les pères grecs dans la tradition syriaqueCollection : Études syriaques

Auteur(s) : Collectif, SCHMIDT A. (dir.), GONNET D. (dir.)

Parution : 2007

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705337997

ISBN 13 : 9782705337995

Pages : 220

Format (mm) : 160x240

Poids : 360g

Illustrations : 6 pl. couleurs

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

Dès les origines de l’acculturation de la civilisation chrétienne syriaque dans le monde romano-byzantin, les Pères de l’Église d’expression grecque ont eu une influence considérable sur la littérature, la théologie et la dogmatique syriaques, mais aussi, par le mouvement des traductions, sur le lexique et la syntaxe de la langue ainsi que sur la rhétorique. Dans le vaste domaine de la patristique, ce livre offre un panorama de l’hellénisme syriaque, c’est-à-dire de l’influence qu’exercèrent les œuvres des Pères écrites en grec qui furent traduites et lues en syriaque (la liste en est donnée).

On trouvera ici des études thématiques sur la riche relation d’échange avec l’héritage grec qui se poursuivit au-delà de l’arrivée de l’islam, jusqu’à l’époque médiévale. Elles envisagent l’apport à la langue syriaque des traductions faites sur le grec, notamment dans l’évolution de la terminologie théologique. Les conséquences s’en font sentir aujourd’hui encore dans les discussions sur l’œcuménisme avec et entre les Églises orientales. L’influence des œuvres des Pères est étudiée sous plusieurs angles : d’après leur présence dans les manuscrits, qu’il s’agisse de citations dans d’autres œuvres, exégétiques, patristiques ou grammaticales, d’extraits dans des florilèges ou de traductions proprement dites, témoins d’originaux parfois disparus en grec, mais aussi dans les peintures murales, en Syrie et au Liban, ou encore d’après leur réception dans les grands centres intellectuels comme Édesse, Nisibe, Mossoul et Bagdad, mais aussi dans le curriculum scolaire des monastères.

Ce livre s’adresse aussi bien aux spécialistes de patristique, pour qui les versions syriaques sont une porte vers les originaux grecs, qu’à tous ceux qu’intéressent la transmission et l’acculturation de l’hellénisme chrétien dans l’art, la littérature et l’histoire du Proche-Orient, de l’Antiquité tardive au Moyen Âge.

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : christianisme, bible, Grèce, hellénisme, théologie, Edesse, Nisibe, Mossoul, Bagdad

La profession de foi d'Ibn Taymiyya

texte arabe, traduction et commentaire de la WasitiyyaAuteur(s) : IBN TAYMIYYA Ahmad

Parution : 1986

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705303456

ISBN 13 : 9782705303457

Traduction : Henri Laoust

Pages : 140

Format (mm) : 160x240

Poids : 300g

Aḥmad ibn Taymiyya (m. 728/1323), théologien hanbalite prônant une lecture rigoriste de la sunna, composa la Wasiṭiyya, l’une de ses trois grandes professions de foi, à la veille des invasions mongoles, en vertu de l’obligation morale d’ordonner le bien :

« Croire en Dieu, c’est d’abord croire à la description (waṣf) que Dieu a donnée de Lui-même dans son Livre et à celle que son envoyé Muḥammad en a faite, et cela sans déformation (taḥrīf) et sans négation (ta‛ṭīl), sans s’interroger sur le comment (takyif) des choses et sans recourir à des comparaisons (tamṯīl). » (p. 38)

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : islam, sunnite, hanbalisme, théologie

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail