Votre recherche : "histoire-des-sciences-et-des-techniques"

Résultats affichés: (21-40)/243

De la Perse et de l’Égypte antique au Moyen-Âge

Auteur(s) : CRÉPIN Denis

Prix (TTC) : 30 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2022

/

En savoir plus... /

Si l’alchimie ne saurait être une science permettant, grâce à quelques recettes, de fabriquer de l’or, c’est véritablement un art sacré. L’adepte qui s’y livre vit une relation de type mystique avec la matière. Il y perçoit la trace du Créateur à travers la mise en évidence d’une présence immatérielle, germe de l’unité, caché dans le chaos. Pour l’alchimiste, l’Œuvre est à la fois travail intérieur, chemin spirituel tortueux vers l’unité et travail extérieur, symbolisé par l’activité en laboratoire qui peut prendre toute forme. La base du processus alchimique où lumière et ténèbres sont complémentaires, est l’union des contraires. La matière est considérée comme un substrat passif qui renferme une puissance agissante, l’âme, miroir du divin, qui sollicite la participation de l’alchimiste au dessein du Créateur.

Cet ouvrage se base sur les écrits des anciens alchimistes, de la Perse et de l’Égypte antique au Moyen-Âge musulman et chrétien. Le processus du Grand Œuvre y est décrit, ainsi que les principes mis en avant dans les écrits : les astres, les quatre éléments, les substances matérielles et les symboles. Une grande place est donnée à l’âme considérée comme une force vitale endormie dans la matière et grâce à ce subtil intermédiaire, l’union des opposés que sont l’esprit et la matière est rendue possible. La totalité, symbiose de l’esprit, de l’âme et du corps, donne alors accès à la Pierre philosophale.

Denis Crépin, docteur vétérinaire, homéopathe, licencié en théologie et médiéviste, est passionné par la recherche historique des cheminements spirituels qui permettent d’ouvrir une brèche pour une meilleure connaissance du mystère de l’être humain. Il a publié aux éditions Geuthner deux ouvrages sur le catharisme : le premier sur son origine Aux sources du catharisme, Genèse et développement d’un mouvement hétérodoxe, en 2014, l’autre sur la réaction de l’Église et sur l’Inquisition Les Frères Prêcheurs et le catharisme albigeois, en 2017.

ISBN 10 : 2705340889

ISBN 13 : 9782705340889

Pages : 254

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire des sciences et des techniquesMots-clés :

Alchimie,

mystique,

lumière,

divin,

Perse,

Egypte,

moyen-age,

pierre philosophale

Embargos et blocus au Moyen-Orient

de 1948 à nos jours

Auteur(s) : ANDRÉ-DESSORNES Carole

Prix (TTC) : 25 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2022

/

En savoir plus... /

De Troie à Jérusalem en passant par Babylone, Tyr, Carthage ou Constantinople : blocus, embargos et autres sanctions s’égrènent et se succèdent dans la région du Moyen-Orient et du pourtour méditerranéen. Depuis 1948, ils concernent désormais les États : de l’Iran à la Syrie en passant par l’Irak et jusqu’en Libye.

Contre le vacarme des anciens assauts, c’est bien le silence de nos sociétés en quête de sensationnalisme qui domine – d’où le choix du titre « Guerres silencieuses ». Pas d’effusion de sang, d’explosions, de bombardements, mais les conséquences de ces blocus ou embargos n’en sont pas moins terribles.

Cet ouvrage n’est pas exhaustif. Il a le mérite d’offrir une vue d’ensemble doublée d’une analyse critique des politiques quasiment contreproductives quant aux objectifs premiers mais aux effets ô combien dévastateurs pour les populations.

Carole André-Dessornes est géopolitologue, spécialiste des rapports de forces & violences au Moyen-Orient et zones limitrophes.

Chercheure associée à la FRS, chargée de cours à l’Institut Catholique de Paris, elle est conférencière en géopolitique depuis 2001. Elle intervient sur la géopolitique du Moyen-Orient à l’EMSOME (État-major pour l’Outremer et l’Étranger) depuis 2009.

Elle forme également le personnel soignant et médecins des hôpitaux psychiatriques (EPS de Ville-Évrard, GHU de PARIS Psychiatrie & Neurosciences) sur la géopolitique, les violences et conséquences traumatiques sur les civils et militaires et a déjà publié plusieurs autres ouvrages sur la Géopolitique et le Moyen-Orient.

ISBN 10 : 2705341015

ISBN 13 : 9782705341015

Pages : 168

Format (mm) : 157x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

embargos,

guerre,

blocus,

Moyen orient,

silence

Auteur(s) : COSTANTINI Laurent

Prix (TTC) : 39 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2022

/

En savoir plus... /

Les souks de Syrie, lieux d’art et de vie, suscitent l’émerveillement des voyageurs depuis des siècles. Labyrinthes hors du temps, celui qui s’y aventure, est assuré d’un voyage dans l’histoire de tout l’Orient, des Mamelouks aux Ottomans, chaque pierre y est empreinte de l’âme des civilisations passées dont les savoirs et le raffinement sont parvenus jusqu’à nous inchangés.

« C’est là où les choses adviennent, où les nouvelles arrivent, où la vérité est établie tous les jours par d’innombrables discussions ».

Puisse la douceur qui régnait sous leurs voûtes y reprendre bientôt son cours paisible.

Laurent Costantini, photographe et voyageur d’Orient a étudié les Lettres modernes et l’Histoire de l’art. Au cours de plusieurs séjours en Syrie, dont il a parcouru les souks, à Damas et Alep, il y a rencontré leurs marchands dans la splendeur et le faste chatoyant des galeries souterraines.

Ses photographies ont été exposées à Paris, à l’Institut du monde arabe et à Beyrouth. Il est l’auteur d’un portrait poétique de la capitale libanaise, Beyrouth Beyrouth.

ISBN 10 : 2705340995

ISBN 13 : 9782705340995

Pages : 134

Format (mm) : 210x280

Discipline :

Ouvrages généraux et diversMots-clés :

souk,

Syrie,

Damas,

Alep

couleurs de l’éloge et du blâme à l’époque abbasside (750 – 965)

Auteur(s) : BEN MANSOUR Mohamed

Prix (TTC) : 39 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

Réduite souvent à un préceptorat fondé sur des considérations matérielles et vénales, la relation entre le poète et le Prince n’a pas bénéficié d’une étude transversale qui en révèle les diverses facettes et met en lumière sa richesse et sa complexité. C’est à travers un prisme privilégié – la poésie de l’éloge et du blâme – et l’analyse de l’une des périodes les plus fécondes en termes de créativité et de production poétiques que ce travail essaie d’explorer les pouvoirs de la parole encômiastique et ses multiples interactions avec l’univers politique.

Pédagogue, laudateur, conseiller et critique du pouvoir, toutes ces manifestations de la parole poétique sont examinées à partir d’un arrière-plan philosophique et confrontées à d’autres traditions majeures comme celle des Miroirs des princes et des théologiens. Mais ce continuum thématique n’exclut pas l’existence d’une rationalité poétique dont les potentialités persuasives ont été rarement soulignées. C’est ce qu’entend élucider ce travail à travers l’analyse des virtualités pédagogiques, éthiques et politiques d’un discours dont les couleurs et les résonances sont infiniment changeantes et indéfiniment diaprées.

Agrégé d’arabe, maître de conférences à l’ÉNS de Lyon et membre du laboratoire Triangle (UMR 5206), Mohamed Ben Mansour mène des recherches sur la philosophie et la littérature arabes à travers l’étude de la relation entre savoir et pouvoir à l’âge classique de l’Islam (viie-xve).

ISBN 10 : 2705340650

ISBN 13 : 9782705340650

Pages : 468

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Littérature-Histoire des textesMots-clés :

Abbasside,

Prince,

poète,

littérature,

politique

Pèlerins, réfugiés et fabrique communautaire à l’époque ottomane et mandataire 1831-1948

Auteur(s) :

Prix (TTC) : 30 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

Cet ouvrage a pour objet d’identifier la nature de la diaspora syriaque-orthodoxe de Jérusalem entre 1831 et 1948, par l’étude d’une compilation de registres baptismaux de la communauté, conservés dans la bibliothèque du monastère Saint-Marc de Jérusalem. Sans jamais avoir été un foyer d’implantation majeur de cette Église, le vicariat patriarcal jacobite de Jérusalem connaît toutefois une évolution significative entre l’ère des Tanzīmāt et la fin du mandat britannique : le monastère Saint-Marc, cœur de la présence communautaire, passe ainsi d’un maigre foyer de fidèles accueillant de temps à autre quelques pèlerins, à un refuge pour les rescapés du Sayfo, génocide perpétré au Tur ʿAbdin dans les années 1915. Les syriaques-orthodoxes de Jérusalem sont replacés ici dans le contexte de la Palestine ottomane puis mandataire, et ce afin de mieux cerner les mécanismes sociaux et religieux de leur intégration à cette ville.

Ancienne élève de l’École normale supérieure de Lyon, agrégée d’Histoire et arabisante, Antoinette Ferrand consacre ses recherches à l'histoire des sociétés arabes. Sa thèse porte sur la classe moyenne en Égypte à l'époque nassérienne.

ISBN 10 : 2705340735

ISBN 13 : 9782705340735

Pages : 216

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-Littérature-Histoire des textesMots-clés :

diaspora syriaque-orthodoxe,

Jérusalem,

registres baptismaux,

monastère Saint-Marc,

Pèlerins,

réfugiés,

Auteur(s) : DEMIRDJIAN Ago, SALEH Nabil

Prix (TTC) : 58 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

Parmi les Justes et gens de bien qui prirent des risques majeurs pour sauver les Arméniens pendant le génocide de 1915, il y eut aussi bien des Occidentaux chrétiens ou juifs, que des Orientaux musulmans de diverses confessions.

Malgré l’absence d’ordre de son ministère de tutelle le vice-amiral Louis Dartige du Fournet osa prendre les mesures nécessaires pour recueillir les Arméniens qui, retranchés dans la « Montagne de Moïse », avaient résisté pendant plus de quarante jours à une armée turque.

Sauvetage des combattants arméniens du Musa Dagh. Témoignage du Pasteur Andreassian (2 sept. 1915) :

C’était le Guichen, vaisseau français. Pendant qu’on abaissait une chaloupe, plusieurs de nos jeunes s’étaient élancés vers la mer, et bientôt ils nageaient dans la direction du beau navire qui semblait nous venir de Dieu. Avec des cœurs qui battaient fort, nous descendîmes sur la plage et le capitaine nous invita à lui envoyer une délégation pour rendre compte de notre situation. Il lança un télégramme sans fil à l’amiral et, peu après, le vaisseau Jeanne d’Arc apparaissait à l’horizon, suivi par d’autres navires de guerre français. L’amiral nous dit des paroles d’encouragement et ordonna que chaque membre de notre communauté fût accueilli à bord des vaisseaux.

Raymond H. Kévorkian, Yves Ternon, Mémorial du génocide des Arméniens, p. 447-448.

La région montagneuse du Dersim, à l’est de l’Anatolie, était peuplée de Kurdes, en grande partie de confession alévie – marquée par le mysticisme et le respect de la personne humaine – qui ne participèrent pas au génocide des Arméniens, mais au contraire protégèrent ceux-ci, mettant en péril leur propre sécurité, voire leur vie. La politique de turquification mise en œuvre par Mustafa Kemal entraîna une révolte massive des Kurdes du Dersim (1936-1938), qui se termina par une répression qui fit des milliers de morts.

Sauvetage d’Arméniens par des Kurdes du Dersim (un chef de village rassure une déportée sur le sort de sa sœur) :

-Vallahi, billahi [Jurer Dieu], elle est en sécurité et son honneur autant. J’ai emmené en même temps que les Simonian une centaine de familles dans le seul but de les sauver. Lorsque j’ai vu ta sœur, ta belle-sœur, Mme Azniv, des dames si bien élevées, si raffinées, je les ai prises en pitié. Je savais qu’elles étaient condamnées à périr dans des conditions horribles. Dès lors, j’ai formé le projet de les sauver, mais je n’arrivais pas à les convaincre de la pureté de mes intentions. Elles refusaient obstinément de me suivre. Elles ne cessaient de crier : « Nous mourrons s’il le faut ; mais nous n’irons pas avec vous ». Alors, je leur ai envoyé mes Kurdes armés et une charrette pour les emmener de force. Maintenant elles ne savent comment me témoigner leur reconnaissance. Elles voient en moi leur sauveur.

Raymond H. Kévorkian, Yves Ternon, Mémorial du génocide des Arméniens, p. 450.

ISBN 10 : 2705340728

ISBN 13 : 9782705340728

Pages : 440

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

Justes,

gens de bien,

Arméniens,

génocide

Medz Yeghern

Auteur(s) : DONIKIAN Denis

Prix (TTC) : 75 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

L’impossibilité d’épuiser un sujet d’histoire aussi imposant que le génocide des Arméniens devait-elle pour autant interdire d’aborder les thématiques essentielles sur lesquelles se sont penchés historiens, penseurs, artistes, juristes et autres qui s’intéressent forcément au fait qu’un peuple puisse se donner pour objectif d’en supprimer un autre ? Le titre seul de Petite encyclopédie du génocide arménien suffit à exprimer l’humilité mais aussi l’ambition qui auront présidé à la synthèse d’une abomination qui dépasse l’entendement. La conception d’une telle entreprise est née du constat que l’acharnement à effacer, par la dénégation, la disparition des Arméniens par un génocide risquait de provoquer une accélération de l’oubli sur un contentieux majeur de l’histoire du xxe siècle : une impunité doublée d’amnésie et de mensonge aura par la suite encouragé d’autres crimes de masse.

L’onde de choc déclenchée par le génocide des Arméniens aura ouvert en cent ans un large spectre d’études et de réflexions dans tous les domaines du savoir. Le temps était venu d’en faire le bilan pour dégager l’ampleur d’une catastrophe qui aura affecté autant les esprits que les institutions et les relations internationales. Mais pour transmettre les données et les leçons d’un phénomène aussi monstrueux encore fallait-il en rendre la complexité abordable. Cette petite encyclopédie se décline sous forme de fiches thématiques, dont la fiabilité s’appuie sur un recours constant à des spécialistes de la question génocidaire et principalement de la question arménienne. Il reste que l’objectif d’un projet aussi sensible ne saurait avoir plus secrète ambition que de contribuer à combattre les obscurantismes qui conduisent immanquablement l’humanité aux dérèglements extrêmes.

Né à Vienne, en France, de parents rescapés des exactions antiarméniennes de 1915-1916 en Turquie ottomane, Denis Donikian a étudié la littérature française et la philosophie à Lyon avant d’effectuer une année universitaire en Arménie et d’enseigner en Ukraine et au Viêt Nam. Engagé dès les années 60 au sein du Centre d'études arméniennes en vue d’une remémoration du génocide subi par les Arméniens, il devait, par la suite, militer en faveur d’un dialogue arméno-turc. Parmi ses ouvrages les plus connus, on peut noter Un Nôtre Pays, Vidures, Marcher en Arménie. D’autres livres (poésie, théâtre, essai, aphorisme) ont été publiés en édition bilingue en Arménie. Derniers ouvrages parus : Les Chevaux Paradjanov, Des cons et de la connerie, L’esprit du corps féminin.

ISBN 10 : 2705340902

ISBN 13 : 9782705340902

Pages : 662

Format (mm) : 210x280

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

génocide,

arméniens,

encyclopédie,

mémoire

mémoires libano-françaises

Auteur(s) : DAGHER Carole H., PRINCE Myra

Prix (TTC) : 39 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

À l’heure du centenaire de l’État libanais, voici un ouvrage collectif qui revisite les liens entre le Liban et la France sur le « temps long » de la politique et de la diplomatie, qui questionne les échanges et les transferts culturels et puise au plus profond des sources de l’Histoire contemporaine. Par touches successives et en différents domaines, des morceaux d’histoires se croisent, des amitiés se tissent, des complexités s’élaborent.

Proclamé dans ses frontières actuelles par le général Henri Gouraud le 1er septembre 1920, l’État libanais aurait dû célébrer un autre centenaire : celui de ses acquis, de ses réussites. Cette date aurait dû constituer une célébration nationale. Le constat est celui d’un d’échec, qui relègue le Liban au rang d’État failli, d’État « déquillé ». La liste de ses manquements est longue !

Mais une relation d’amitié, jamais discontinuée, persiste entre le Liban et la France. Il faut lui « reconnaître un caractère exceptionnel et énigmatique. Pourquoi deux peuples s’obstinent- ils à se penser liés par la raison et par le cœur ? Comment l’effort des générations successives a-t-il constamment servi ce lien qui dépasse l’ordinaire diplomatique ou économique, et semble relever de la nécessité ? ».

Des liens et des lieux raconte une aventure collective d’auteurs mobilisés de part et d’autre de la Méditerranée, ouvrage lui-même ferment et témoignage de cette construction fraternelle.

ISBN 10 : 2705340759

ISBN 13 : 9782705340759

Pages : 418

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-LittératureMots-clés :

Liban,

France,

état libanais,

histoire contemporaine,

diplomatie,

peuples,

témoignages

Djeddah dans l'iconographie française jusqu'en 1940

Auteur(s) : BLIN Louis

Prix (TTC) : 75 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

L’iconographie française ancienne de Djeddah rassemblée et commentée dans ce livre par Louis Blin, complète son anthologie des textes français publiés sur cette cité saoudienne, ville d’Ève et port de La Mecque. Djeddah a inspiré les artistes comme elle a captivé les écrivains. On découvrira ici près de mille cartes géographiques, estampes, dessins, photographies et aquarelles. D’une richesse aussi inattendue que celle des écrits, ces documents iconographiques combinent valeurs documentaire et artistique. Méconnus et demeurés dans l’ombre du corpus orientaliste français, ils étonnent et séduisent autant par leur quantité que par leur qualité et la diversité des thèmes et des genres abordés. Ceci leur confère une grande importance pour la connaissance de l’Arabie et du regard français sur cette région. C’est à la découverte d’un pan oublié de la mémoire artistique française et à un somptueux voyage en Orient qu’invite cette anthologie.

Louis Blin, docteur en histoire et arabisant, a été consul général de France à Djeddah de 2012 à 2015. Il a publié de nombreux livres et articles sur le monde arabe contemporain, dont La Découverte de l’Arabie par les Français. Anthologie de textes sur Djeddah, 1697-1939, Geuthner, 2019, 798 p.

ISBN 10 : 2705340858

ISBN 13 : 9782705340858

Pages : 446

Format (mm) : 240x300

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

Djeddah,

iconographie,

cité saoudienne,

ville d'ève,

cartes géographiques,

estampes,

dessins,

photographies,

aquarelles

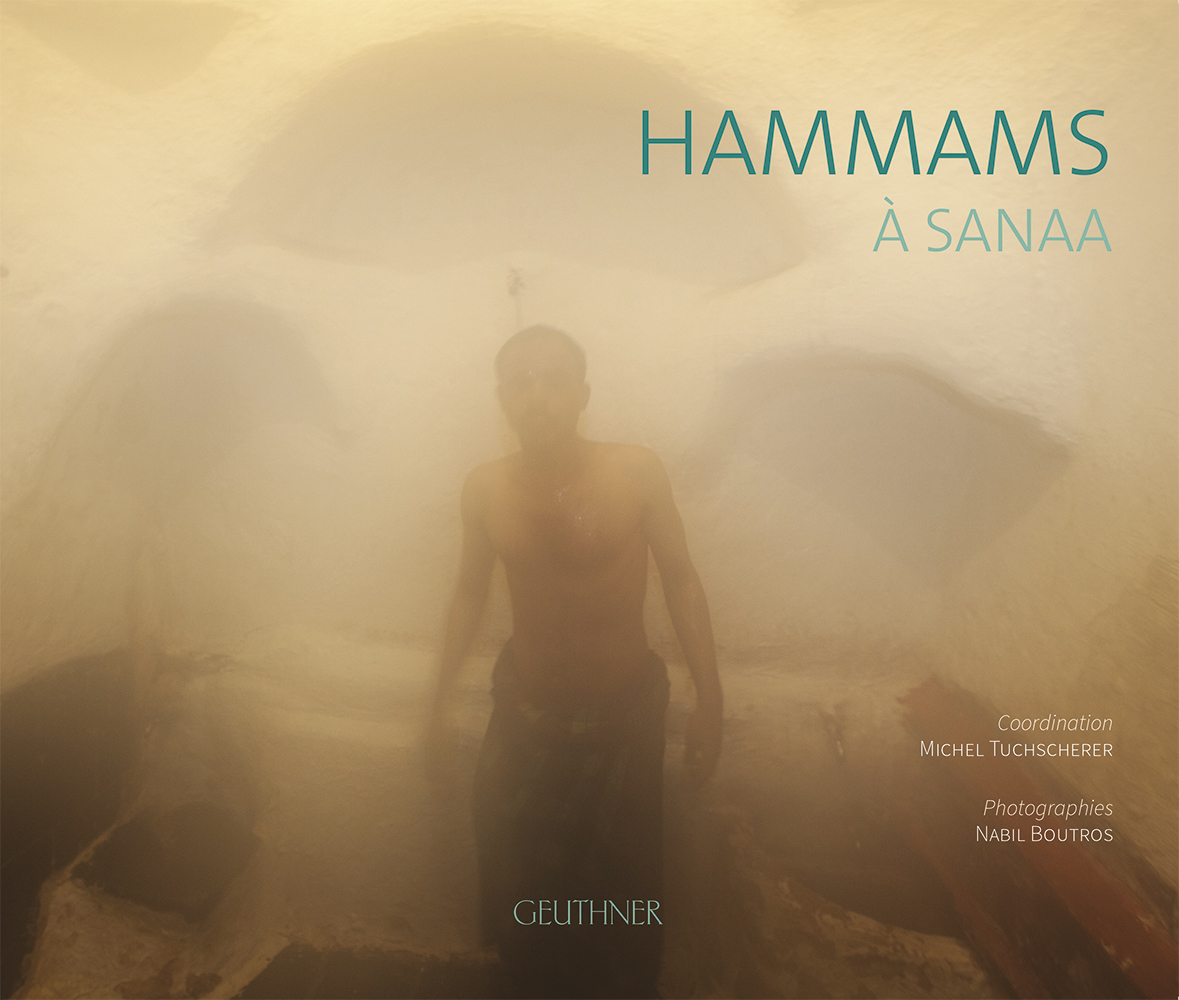

Auteur(s) : Tuchscherer Michel, BOUTROS Nabil

Prix (TTC) : 62 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

Malgré la guerre et les fléaux qui ne cessent de s’abattre sur le Yémen ces dernières

années, les hammams de Sanaa, anciens et nouveaux, ne désemplissent

pas. Les pratiques balnéaires gardent une vitalité qu’on ne retrouve plus guère

ailleurs. Elles continuent d’être portées par une conception humorale du corps

héritée de la médecine arabe.

On va au hammam pour apaiser l’âme autant que pour revivifier le corps. Une

visite au bain reste indispensable dans tous les rituels sociaux de passage qui

jalonnent les étapes de la vie. Aussi, les pratiques balnéaires y sont-elles revendiquées

comme un véritable « art de vivre » qui contribue à l’identité citadine.

Le hammam, c’est en outre des savoir-faire et des métiers, transmis de génération

en génération, parmi les ammami. Dans la société yéménite, ils restent

relégués au bas de l’échelle sociale car la pratique de leur métier les expose à la

souillure, jugée avilissante.

Cet ouvrage propose une approche à la fois visuelle à travers de multiples photos,

analytique par le fruit de longues enquêtes de terrain, et divertissante par les

dictons, contes et textes littéraires retranscrits dans des encadrés.

ISBN 10 : 2705340766

ISBN 13 : 9782705340766

Pages : 310

Format (mm) : 260x210

Discipline :

Ouvrages généraux et diversMots-clés :

Hammams,

Sanaa,

Yémen,

balnéaire,

corps,

médecine,

rituel

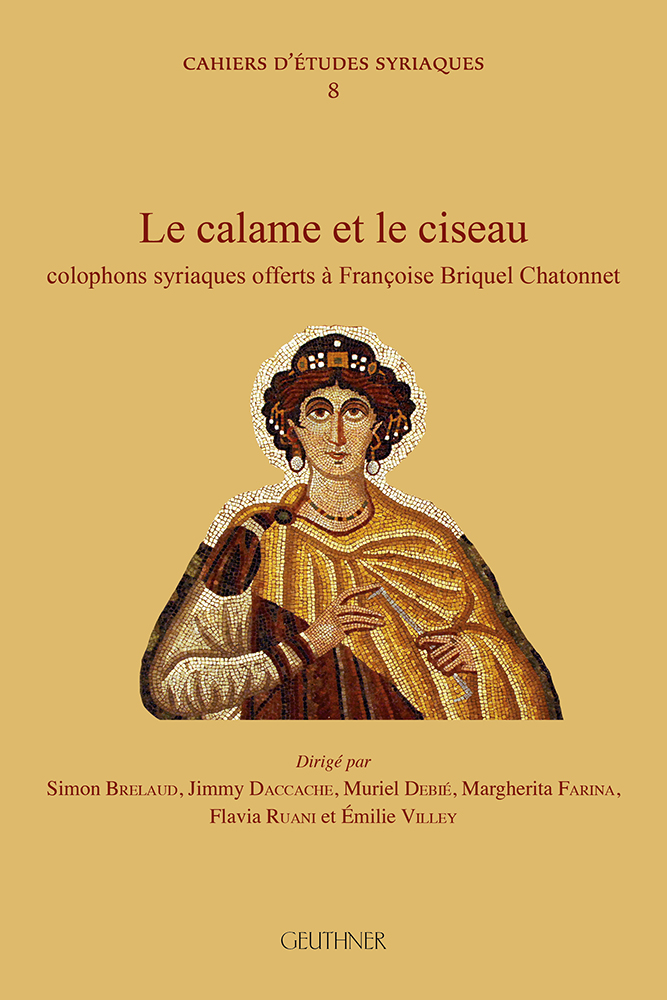

colophons syriaques offerts à Françoise Briquel Chatonnet

Auteur(s) : Collection : Cahiers d'études syriaques

Prix (TTC) : 58 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

Ces mélanges sont offerts à Françoise Briquel Chatonnet,

directrice de recherche au CNRS, par ses collègues et amis.

Ils rassemblent des contributions portant sur le monde syriaque.

Dirigé par

Simon Brelaud, Jimmy Daccache, Muriel Debié, Margherita Farina, Flavia Ruani et Émilie Villey

ISBN 10 : 2705340919

ISBN 13 : 9782705340919

Collection :

Cahiers d'études syriaquesPages : 564

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Littérature-Histoire des textesMots-clés :

colophon,

syriaque,

calame,

ciseau

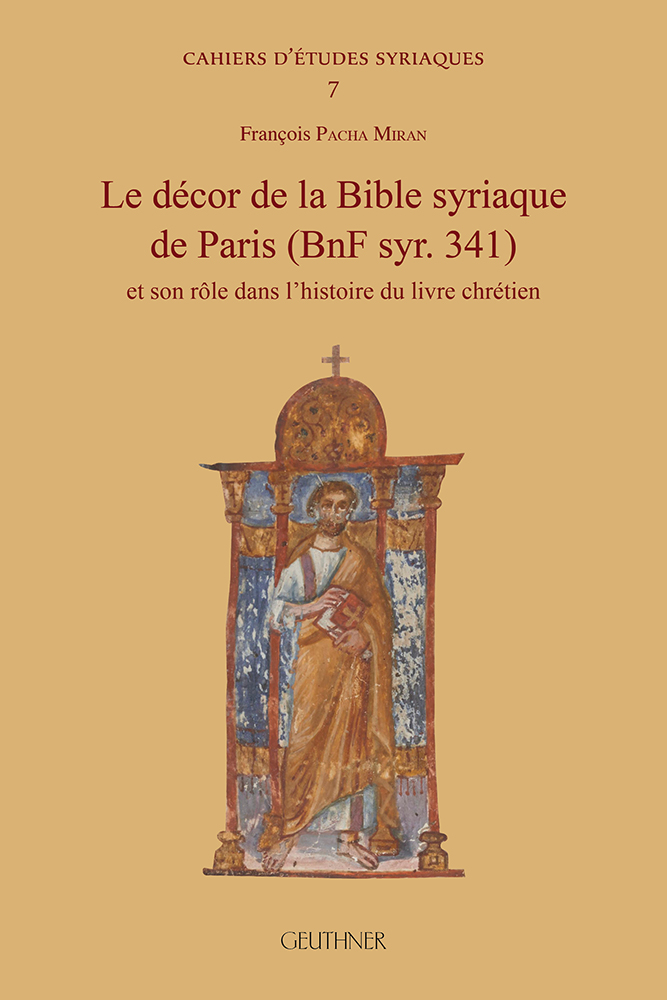

et son rôle dans l’histoire du livre chrétien

Auteur(s) : Pacha Miran François

Collection : Cahiers d'études syriaques

Prix (TTC) : 55 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Longtemps perçu à tort comme une marge reculée et peu créative de l’Empire byzantin, le monde syriaque n’en a pas moins incarné un rôle déterminant, au cours des derniers siècles de l’Antiquité, dans l’émergence de l’art du livre chrétien. C’est en effet entre Tigre et Euphrate que virent le jour certains des plus anciens manuscrits bibliques illustrés, parmi lesquels la « Bible de Paris », conservée à la Bibliothèque nationale de France (BnF syr. 341), occupe à plus d’un titre une place remarquable. Un siècle après son acquisition mouvementée, au plus fort des tourments qui meurtrirent les communautés syriaques de l’Empire ottoman, le présent ouvrage se propose d’offrir une synthèse des études consacrées à ce manuscrit encore trop méconnu, tout en présentant les avancées décisives des recherches les plus récentes.

Indispensables à une juste compréhension des enjeux de son décor, l’analyse des différents aspects matériels du livre, l’étude de la tradition textuelle dont il est le fruit et l’examen des diverses fonctions dont il a pu être investi offrent des éclairages nouveaux aux questions soulevées par son lieu de création, sa datation, et les techniques picturales mises en œuvre par ses auteurs.

Vingt-quatre miniatures, retraçant la geste de l’ancienne Alliance et illustrant les hauts faits des prophètes, esquissent les contours d’un programme iconographique élaboré et sans équivalent. À travers ces vestiges, le milieu d’origine du manuscrit se dévoile ainsi comme le creuset d’un art original et novateur, irrigué de références visuelles communes aux chrétientés de Méditerranée orientale et traversé de nombreux échos de la spiritualité syriaque.

Diplômé de l’École du Louvre, titulaire d’un master de l’École pratique des hautes études dont est issu ce volume, François Pacha Miran consacre sa thèse de doctorat à l’illustration des lectionnaires syriaques à l’époque médiévale (xi e-xiii e siècle).

ISBN 10 : 2705340490

ISBN 13 : 9782705340490

Collection :

Cahiers d'études syriaquesPages : 335

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-Littérature-Histoire des textesMots-clés :

syriaque,

art,

bible,

chrétien,

décor,

livre chrétien,

bible syriaque,

manuscrits,

art byzantin,

art paléochrétien,

Antiquité tardive,

enluminure

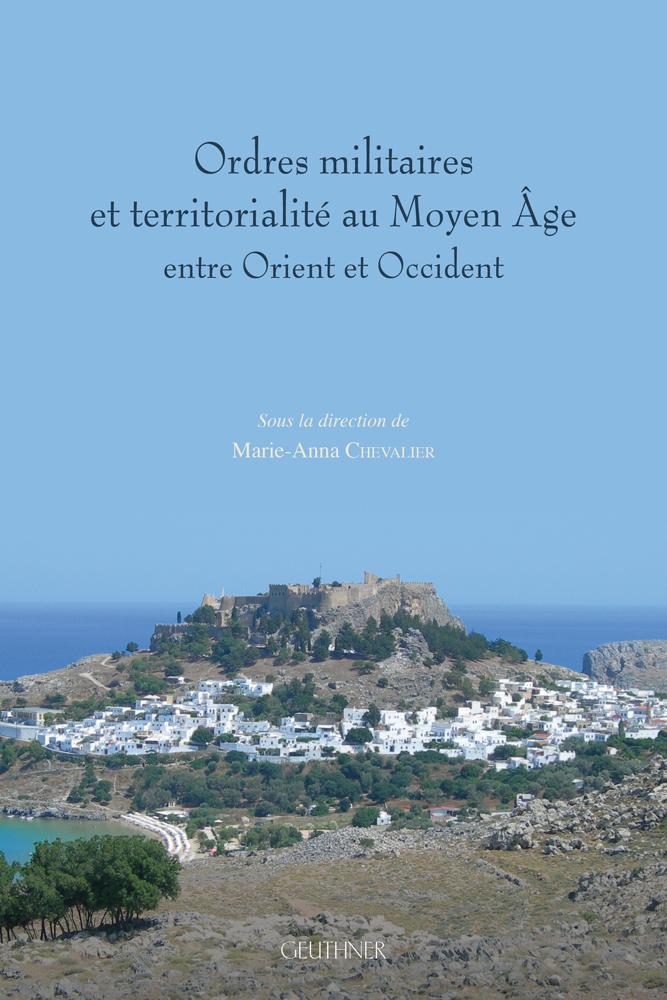

entre Orient et Occident

Auteur(s) : Collectif, CHEVALIER Marie-Anna

Prix (TTC) : 48 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

La territorialité au Moyen Âge est une vaste question débattue depuis plusieurs décennies par les historiens. Cette thématique n’avait cependant jamais été abordée en tant que telle pour les ordres religieux-militaires dans une étude d’ensemble couvrant une grande partie du monde chrétien médiéval.

Cette œuvre collective, réunissant les travaux d’historiens et d’historiens de l’Art spécialistes des ordres militaires en Orient et en Occident, a pour objectif d’engager une réflexion de fond pour comprendre la relation que les quatre principaux ordres – Temple, Hôpital, Sainte-Marie des Teutoniques, Saint-Lazare – entretiennent avec les territoires qu’ils occupent ou ceux dans lesquels ils s’insèrent. Elle considère la manière dont leur présence s’inscrit dans ces lieux, les rapports qu’ils établissent avec les populations qui y vivent, les réseaux relationnels locaux et régionaux qu’ils établissent, les particularités propres à leurs implantations en fonction de la période, du niveau d’échelle, de la zone géographique et des sociétés envisagées.

Différentes étapes ont marqué la perception de la territorialité au Moyen Âge, avec des périodes de mutation en Occident, entre les xie et xiiie siècles, impulsées par la réforme grégorienne, ou encore à travers les bouleversements provoqués par les croisades en Méditerranée orientale et la création d’États latins dans le Levant, États dont les besoins criants ont suscité l’apparition de ces ordres au caractère spécifique au xiie siècle. Dans ces nouveaux pays sans cesse en conflit et toujours en sursis, l’enjeu principal est la sauvegarde de terres à haute dimension symbolique.

Avec les contributions de

Carlos de Ayala Martínez, Elena Bellomo, Jochen Burgtorf, Damien Carraz, Marie-Anna Chevalier, Loïc Chollet, Nicholas Coureas, Simon Dorso, Joan Fuguet Sans, Sylvain Gougenheim, Rafaël Hyacinthe, Philippe Josserand, Carme Plaza Arqué

ISBN 10 : 2705340506

ISBN 13 : 9782705340506

Pages : 430

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

territorialité,

Moyen Âge,

ordres religieux-militaires ,

chrétien,

histoire,

ordres militaires,

conflit

Culture et société

Auteur(s) : CUPERLY Pierre

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Textes réunis et édités par

Yacine Daddi Addoun et Soufien Mestaoui

Etudes ibadites

Cette collection réunit des études thématiques sur l’ibadisme, courant de l’islam présent à travers des communautés vivant à Oman, Zanzibar, Djebel Nafoussa (Libye), l’île de Djerba et le Mzab (Algérie). Elle s’attache à mettre en lumière la diversité des approches scientifiques, académiques et patrimoniales traitant de ces communautés à travers des perspectives historiques, théologiques et culturelles. La collection comprendra à la fois des inédits et des rééditions scientifiques de textes.

Les deux premiers volumes bilingues inaugurant la collection veulent être un hommage à Pierre Cuperly, figure pionnière des études sur la théologie ibadite dont les travaux restent inégalés. Leur composition obéit à un découpage à la fois thématique et chronologique. Cela renforce la cohérence de chaque volume en suivant le cheminement de sa réflexion scientifique et spirituelle dans un contexte de bouleversements politiques, sociaux et religieux au Maghreb depuis les indépendances.

Ce volume s’articule en deux temps : il rassemble toutes les études d’histoire sociale et culturelle sur le Mzab et le monde arabe de Pierre Cuperly, alors Père Blanc au sein de la Société des Missionnaires d’Afrique, puis une sélection d’études de spiritualité islamo-chrétienne, au moment où il rejoint les Fraternités monastiques de Jérusalem.

« Toute langue dit Dieu », Kullu lisân yaqûl Allah, écrivait-il. Cette sentence qui à elle seule traduit une œuvre et un engagement dédiés à la fraternité spirituelle, en appelle à la réflexion salutaire sur les rapports entre pensée et action, particulier et universel.

Le Père Pierre Cuperly (1932-2007) a été membre de la Société des Missionnaires dʼAfrique (Pères blancs). Ordonné prêtre le 30 janvier 1960, il a étudié, durant trois ans, lʼarabe et lʼislamologie à lʼIPEA de la Manouba et servi trois autres années au collège dʼAïn Sefra. Envoyé dans la communauté des Pères blancs de Ghardaïa, il a pu étudier sur place le monde ibadite, sujet de la thèse de doctorat quʼil a soutenue à Paris IV en 1982, Introduction à lʼétude de lʼIbadisme et de sa théologie. Il fréquentait alors souvent le monastère de Tibhirine et partageait volontiers, avec Christian de Chergé, ses recherches spirituelles. Il travailla ensuite au Centre des Glycines à Alger, puis fut envoyé à Rome, au Pisai. En 1986, il est entré dans les Fraternités Monastiques de Jérusalem et vécut dans la Fraternité de Paris, puis dans celle de Blois. Il passa ses dernières années dans leur maison de Magdala, en Sologne, où étaient régulièrement organisées des rencontres interreligieuses.

ISBN 10 : 2705340162

ISBN 13 : 9782705340162

Publication : co-édition Ibadica

Tome : 1

Pages : 346

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-Littérature-Histoire des textesMots-clés :

ibadisme,

islam,

Maghreb,

communautés,

théologie,

études,

Mzab,

culture,

société

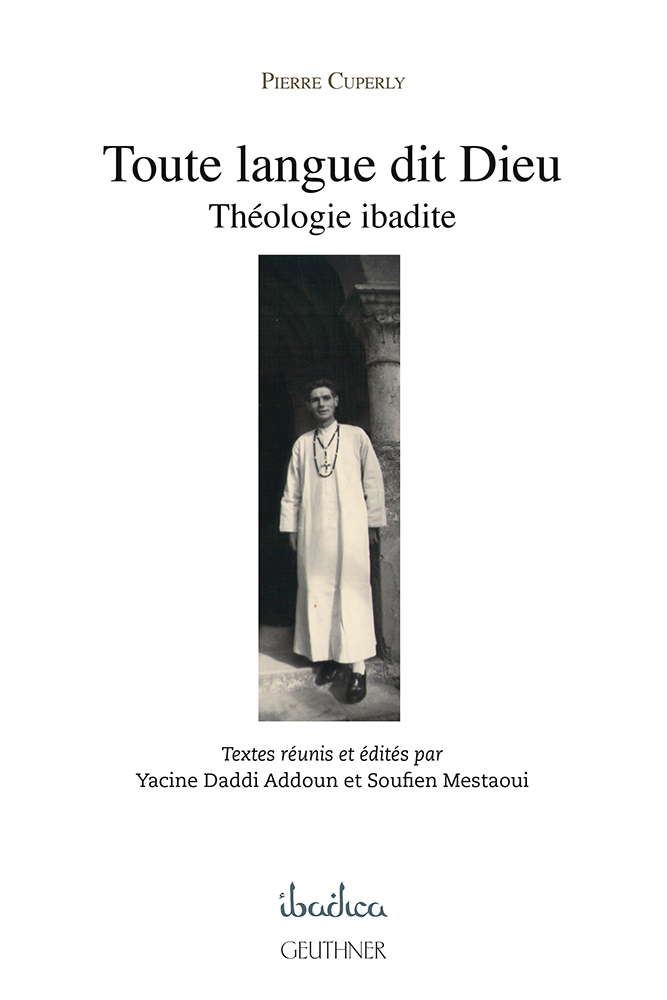

Théologie ibadite

Auteur(s) : CUPERLY Pierre

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Etudes ibadites

Cette collection réunit des études thématiques sur l’ibadisme, courant de l’islam présent à travers des communautés vivant à Oman, Zanzibar, Djebel Nafoussa (Libye), l’île de Djerba et le Mzab (Algérie). Elle s’attache à mettre en lumière la diversité des approches scientifiques, académiques et patrimoniales traitant de ces communautés à travers des perspectives historiques, théologiques et culturelles. La collection comprendra à la fois des inédits et des rééditions scientifiques de textes.

Les deux premiers volumes bilingues inaugurant la collection veulent être un hommage à Pierre Cuperly, figure pionnière des études sur la théologie ibadite dont les travaux restent inégalés. Leur composition obéit à un découpage à la fois thématique et chronologique. Cela renforce la cohérence de chaque volume en suivant le cheminement de sa réflexion scientifique et spirituelle dans un contexte de bouleversements politiques, sociaux et religieux au Maghreb depuis les indépendances.

Ce volume reprend ses études sur la théologie ibadite, ses échanges avec les oulémas mozabites ainsi que des traductions et éditions critiques de textes médiévaux, pour la plupart inédits.

« Toute langue dit Dieu », Kullu lisân yaqûl Allah, écrivait-il. Cette sentence qui à elle seule traduit une œuvre et un engagement dédiés à la fraternité spirituelle, en appelle à la réflexion salutaire sur les rapports entre pensée et action, particulier et universel.

Le Père Pierre Cuperly (1932-2007) a été membre de la Société des Missionnaires dʼAfrique (Pères blancs). Ordonné prêtre le 30 janvier 1960, il a étudié, durant trois ans, lʼarabe et lʼislamologie à lʼIPEA de la Manouba et servi trois autres années au collège dʼAïn Sefra. Envoyé dans la communauté des Pères blancs de Ghardaïa, il a pu étudier sur place le monde ibadite, sujet de la thèse de doctorat quʼil a soutenue à Paris IV en 1982, Introduction à lʼétude de lʼIbadisme et de sa théologie. Il fréquentait alors souvent le monastère de Tibhirine et partageait volontiers, avec Christian de Chergé, ses recherches spirituelles. Il travailla ensuite au Centre des Glycines à Alger, puis fut envoyé à Rome, au Pisai. En 1986, il est entré dans les Fraternités Monastiques de Jérusalem et vécut dans la Fraternité de Paris, puis dans celle de Blois. Il passa ses dernières années dans leur maison de Magdala, en Sologne, où étaient régulièrement organisées des rencontres interreligieuses.

ISBN 10 : 2705340179

ISBN 13 : 9782705340179

Publication : co-edition Ibadica

Tome : 2

Pages : 300

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-Littérature-Histoire des textesMots-clés :

ibadisme,

islam,

Maghreb,

communautés,

théologie,

études,

Mzab,

culture,

société

péninsule Arabique

VIe- XIVe siècles

Auteur(s) : FAÜ Jean-François

Prix (TTC) : 21 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Dès la fin du Ve siècle, les deux grandes religions abrahamiques implantées dans la péninsule Arabique s’affrontèrent autour de deux points focaux : la concurrence missionnaire et l’exercice politique. Défait militairement en 525, le judaïsme amorça un repli religieux et identitaire au profit des nouveaux pouvoirs, tout d’abord chrétien puis musulman.

Si les mécanismes de la christianisation du Ve siècle diffèrent des processus d’adhésion à l’islam à l’époque de l’hégire, il est cependant possible d’identifier les articulations de ces deux mouvements, d’en saisir les conséquences qui se traduisent tant par un repli communautaire que par l’abandon de l’espace public. Les conversions au christianisme furent douloureuses, imposées et révocables ; celles à l’islam étaient choisies, proposées et exclusives, hormis certaines périodes précises pendant lesquelles le pouvoir imposa, dans un laps de temps plus ou moins long, la conversion à cette religion.

Historien, Jean-François Faü exerce actuellement la fonction de Directeur du département Culture à l’Université internationale Senghor à Alexandrie. Il est également membre du CéSor-EHESS, laboratoire du Centre d’études en sciences sociales du religieux, où ses recherches portent sur l’histoire religieuse et sociale de la péninsule Arabique et de la Corne de l’Afrique.

ISBN 10 : 2705340483

ISBN 13 : 9782705340483

Pages : 182

Format (mm) : 140x200

Discipline :

Religions-Littérature-Histoire des textesMots-clés :

religions abrahamiques,

péninsule Arabique,

politique,

judaïsme,

religion,

chrétien,

musulman,

histoire

structures socio-politiques de la montagne libanaise 1861-1975

Auteur(s) : DOUAIHY Antoine

Prix (TTC) : 36 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Placée depuis un siècle et demi au centre de la vie politique mouvementée du Mont-Liban puis du Liban, Zghorta demeure pourtant parmi les endroits les plus enveloppés de mystère au Levant. Située depuis de longs siècles sur la ligne frontalière entre le « pays maronite » et l’environnement islamo-ottoman, cette forteresse avancée n’est en réalité que la ville d’hiver de son « double », Ehden, terre des origines, plantée à quelques mille cinq cent mètres d’altitude au dessus d’elle, dans la haute montagne libanaise du Nord, face au rivage méditerranéen.

Le mythe de Zghorta et le stéréotype du Zghortiote sont tellement ancrés dans la « conscience collective » libanaise, voire moyen-orientale, qu’ils nourrissent à l’égard de cette société des attitudes passionnelles et des réactions contradictoires qui ne manquent pas d’en affecter profondément la vision. La société de Zghorta présente à ce niveau le modèle le plus achevé des traditions guerrières, du type d’organisation socio-politique « clanique », des coutumes de justice privée, de l’esprit d’indépendance montagnarde et du sentiment de différence, voire de supériorité, fondé sur l’appartenance à une collectivité particulière.

Dans un ouvrage de référence, d’une grande rigueur, l’auteur analyse cette société perçue au milieu des mutations majeures de la Montagne libanaise, puis du Liban, entre les massacres de 1860 et la guerre de 1975. Une destinée liée à l’ambition libanaise ancestrale d’indépendance et de liberté, aux secousses de l’irruption dans la modernité, à travers la montée de l’Europe en Méditerranée, la Première Guerre mondiale, la chute de l’Empire ottoman, le Mandat français, la décolonisation et le devenir actuel de la région.

Un ouvrage capital et inédit, sur Zghorta et le Mont-Liban.

Antoine Douaihy est professeur d’université, docteur en anthro-pologie sociale et culturelle de l’Université René-Descartes Paris V, auteur de plusieurs ouvrages et articles notamment en langue française, sur l’histoire culturelle du Liban. Poète et romancier, attaché aux valeurs de liberté et de sauvegarde du patrimoine libanais, il dispose également d’une œuvre littéraire conséquente en langue arabe.

ISBN 10 : 2705338350

ISBN 13 : 9782705338350

Pages : 372

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

Mont-Liban,

Zghorta,

maronite,

montagne libanaise,

mythe,

société,

traditions guerrières,

Liban

ou la transfiguration

du réel

Auteur(s) : SLEIMAN Rima

Prix (TTC) : 30 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Romancier et nouvelliste égyptien appartenant à la génération des écrivains des années soixante, Mohammad El-Bisatie (1937-2012) est l’un des auteurs majeurs de la littérature arabe contemporaine. Profondément marqué par la misère que connaissent les villages de son enfance dans la région de Port-Saïd, il se fait connaître en publiant, dès 1967, des nouvelles et des romans qui relatent des situations d’extrême violence et mettent à l’honneur des personnages marginaux ; prisonniers, pauvres et affamés, ainsi que des gens simples aux destinées brisées. Il obtient plusieurs prix littéraires et ses œuvres sont traduites en français et en anglais.

Qualifié de « poète de la fiction », El-Bisatie réinvente le rapport entre le récit et le poème en inscrivant au cœur de son œuvre le souci d’un réel augmenté et transfiguré. Tour à tour, le roman s’infléchit vers le poème et le poème vers le roman. Héritier du réalisme mahfouzien, Bisatie est le praticien d’un nouveau partage rhétorique qui dépasse la représentation mimétique pour une nouvelle forme d’écriture dense, épurée et concise. Une poésie du réel s’en dégage, non pas au sens d’un récit autoréférentiel et clos d’une rêverie solitaire, mais comme expérience d’une révélation.

Rima Sleiman est maître de conférences habilitée à diriger la recherche, à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) – Université Sorbonne Paris Cité (USPC) et directrice du département des études arabes. Normalienne et agrégée d’arabe, elle est docteure en littérature générale et comparée et auteure de nombreux articles portant sur de grandes figures de la littérature arabe moderne comme Badr Châkir al-Sayyâb, Maḥmûd Darwîch, Nagîb Maḥfûẓ ou Ibrâhîm al-Kûnî.

ISBN 10 : 2705340452

ISBN 13 : 9782705340452

Pages : 266

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Littérature-Histoire des textesMots-clés :

Mohammad El-Bisatie,

littérature arabe contemporaine,

Port-Saïd,

poète de la fiction,

récit,

poème,

réel augmenté et transfiguré,

réalisme mahfouzien

Héritage et Transmission de -3300 à +1500

Auteur(s) : KHATER Antoine, DJEBBAR Ahmed

Prix (TTC) : 26 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Les résultats de nombreuses recherches menées au cours des deux derniers siècles, concernant les sciences développées au Proche-Orient entre le -xxxiiie siècle (av. J.-C.) et le +xve siècle (ap. J.-C.), sont exposés dans cet ouvrage.

La première partie concerne la contribution fondamentale des cultures du Proche-Orient ancien à la naissance et au développement des sciences, entre le -xxxiiie siècle et le +viie siècle. La question de la transmission de ces sciences à d’autres civilisations de la Méditerranée, avant le +viiie siècle, se pose. Sur ce thème précis, les éléments fournis par les sources, sont complétés par l’étude d’hypothèses crédibles sur quelques aspects de cette transmission et semblent apporter un éclairage inédit.

La deuxième partie de l’ouvrage dresse, dans un premier temps, un bilan des connaissances portant sur les héritages anciens, à l’origine de la naissance d’une nouvelle phase scientifique et technologique au Proche-Orient, et ce à partir du +viiie siècle. Un autre, provisoire, éclaire le contenu de la tradition entre le +ixe et le +xve siècles ; période de grand développement scientifique au sein de l’empire arabo-musulman et sa civilisation, avec des prolongements significatifs hors de ses frontières, à l’Est et à l’Ouest.

Ahmed Djebbar est professeur émérite de Mathématiques et Histoire des Mathématiques à l’université de Lille. Ses recherches portent sur l’histoire des activités mathématiques de l’Occident arabo-musulman, en relation étroite avec celle de l’Orient.

Antoine Khater est professeur de Physique théorique, il a travaillé au CEA Saclay et aux universités de Paris VI Jussieu et du Mans. Ses recherches portent sur la Matière condensée et la nanophysique. Il s’intéresse également à l’Histoire des sciences en Mésopotamie.

ISBN 10 : 2705340636

ISBN 13 : 9782705340636

Pages : 220

Format (mm) : 140x200

Discipline :

Histoire des sciences et des techniquesMots-clés :

sciences,

orient,

transmission,

connaissances,

héritages,

Proche-orient

Auteur(s) : GIGNOUX Philippe

Collection : Miscellanées

Prix (TTC) : 24 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Ce lexique repose sur un manuscrit (BnF syriaque 423), qui, pour partie,

traduit des extraits de Galien et de Dioscoride, mais propose aussi un

texte inédit rédigé directement en syriaque et qui offre une quantité

de noms de plantes médicinales, mais aussi de produits animaux ou

minéraux entrant dans les compositions pharmacologiques. Les noms

de ces ingrédients sont souvent glosés dans des langues comme le grec

(les plus nombreux), l’arabe, l’arabo-persan.

Les entrées sont en français, de nombreux index permettant de

naviguer dans cet océan linguistique et savant.

ISBN 10 : 2705340551

ISBN 13 : 9782705340551

Publication : co-édition Association Semitica & cl

Collection :

MiscellanéesPages : 84

Format (mm) : 140x240

Illustrations : oui

Discipline :

Histoire des sciences et des techniquesMots-clés :

Plantes,

manuscrit,

lexicographie,

pharmacopée

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail