Votre recherche : "histoire-des-sciences-et-des-techniques"

Résultats affichés: (1-20)/243

Le découvreur oublié

des manuscrits de la mer Morte

Auteur(s) : COHEN Lionel, SCHELLEKENS Daniel

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2025

/

En savoir plus... /

culture archéologique du judaïsme ancien

Cette collection se conçoit comme un ensemble d’études thématiques circonscrites aux traces archéologiques du judaïsme ancien et leurs interprétations. Chaque volume cherche à ordonner le matériel archéologique exhumé sur un sujet donné afin de contribuer à caractériser la culture d’hommes et de femmes qui se perçoivent et/ou qu’on perçoit comme juifs ou juives dans l’Antiquité et au Moyen Âge.

La collection s’inscrit dans la perspective de la culture archéologique, c’est-à-dire l’étude d’un ensemble d’objets jugés significatifs et présentant une récurrence d’un site archéologique à l’autre, à une époque donnée plus ou moins longue et dans un ensemble géographique à définir, qui caractérise une société ou un groupe humain. Chaque volume constituant un pan matériel de la culture du judaïsme ancien.

En janvier 1949, dans le désert de Judée, Philippe Lippens, un lieutenant belge des forces des Nations Unies en Palestine, entre dans l’Histoire. Il participe à l’une des plus importantes découvertes archéologiques du XXe siècle : la grotte où les premiers manuscrits de la mer Morte étaient cachés. Ces textes sont les plus anciens témoins de l’Ancien Testament. Ils éclairent d’un nouveau jour deux des grandes religions actuelles : le judaïsme et le christianisme.

Une enquête minutieuse, digne d’un roman ou d’un film, relate le récit de cette découverte ainsi que ses péripéties passionnantes. Lippens va sillonner Jérusalem et contacter les archéologues, religieux, militaires et antiquaires qui ont eu en main les manuscrits et ce afin de localiser précisément la grotte, chose inédite avant lui.

Cet ouvrage retrace pour la première fois en détail, de 1948 à 1950, l’intervention de cet homme discret autant que déterminé. Il reprend in extenso le récit qu’il fit transmettre à l’Institut de France ainsi que les lettres envoyées à son épouse qui décrivent sa vie quotidienne et ses péripéties.

Nous devons ce témoignage aux descendants de la famille Lippens qui ont ouvert leurs archives. Passionné d’histoire et d’orientalisme, leur père et grand-père entendait donner une place à part entière à la Belgique dans la découverte qu’il pressentait inestimable pour l'humanité.

Daniel Schellekens est le neveu de Philippe Lippens. Très proche de son oncle, il fit en 1960 un voyage scolaire à Qumrân et visita la grotte 4 avec son cousin Maurice Lippens. Les deux en gardèrent un fort souvenir. Ingénieur civil, compositeur et mathématicien, il est à l’origine de ce projet sur le récit de la découverte qui tenait beaucoup aux enfants de la famille Lippens, ses cousins.

Lionel Cohen, gendre de Daniel Schellekens, est passionné d’histoire, plus particulièrement celle du Proche-Orient. Diplômé d’HEC Paris (Executive MBA), informaticien et formateur, il visite à de nombreuses reprises les sites archéologiques de la mer Morte. François Lippens, le fils aîné de Philippe, lui demande en 2018 de rédiger le présent ouvrage qui retrace l’action de son père à cette époque, en restituant les contextes historiques, scientifiques et religieux.

ISBN 10 : 2705341275

ISBN 13 : 9782705341275

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-Littérature-Histoire des textesMots-clés :

judaisme,

lippens,

religion,

Jérusalem,

archéologie

XIe-XXIe siècle

Auteur(s) : Collectif, HUREL Daniel-Odon (dir.)

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2025

/

En savoir plus... /

Monastère bénédictin, petit séminaire, institution d’enseignement puis projet maronite, voici les grandes lignes de l’histoire de l’abbaye Saint-Pé-de-Bigorre ou de Générès évoquées dans ce volume, fruit de la rencontre tenue à Saint-Pé à l’occasion du millénaire de l’abbaye en juillet 2022. À l’échelle de ce millénaire, il faut distinguer, bien entendu, des temporalités différentes : un peu moins de 800 ans pour la présence monastique et bénédictine, un peu moins d’un siècle pour le petit séminaire, une centaine d’années pour les institutions d’enseignement au xxe siècle et enfin moins d’une dizaine d’années de présence maronite porteuse d’avenir.

Chaque étape de cette histoire rend compte d’un contexte spécifique : celui du monachisme médiéval puis moderne d’inspiration bénédictine avec ses transformations, ses crises et ses relectures périodiques de la Règle, la plus importante étant celle de Saint-Maur au xviie siècle ; celui de la reconstruction du catholicisme dans la France du xixe siècle ; celui de ce long xxe siècle dont les bouleversements politiques, sociaux et religieux n’ont pas été sans conséquence sur l’institution d’enseignement de Saint-Pé, tant sur le plan de la sociologie religieuse, des méthodes et de l’histoire de l’enseignement et de l’éducation que des conséquences du concile Vatican ii ; enfin celui de l’église maronite en France.

Point commun à cette temporalité à dimension variable : un cadre de vie et des hommes, individus et communautés, lieux de prière, lieu de transmission d’un savoir religieux, spirituel, liturgique, théologique, un territoire, une mémoire construite et parfois sans doute idéalisée.

Première synthèse d’ensemble sur l’abbaye et le site de Saint-Pé, cet ouvrage constitue une sorte de point d’étape ou de prélude à une histoire en profondeur de chacune de ces histoires particulières.

ISBN 10 : 2705341367

ISBN 13 : 9782705341367

Collection :

CollectifFormat (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

Abbaye,

Monastère,

bénédictin,

maronite,

histoire,

séminaire,

religion

Auteur(s) : Collectif, LESSAN PEZECHKI Homa (dir.)

Prix (TTC) : 48 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2025

/

En savoir plus... /

Cet ouvrage pluridisciplinaire dresse un panorama des héritages pluriséculaires et des réalités contemporaines de l’Iran. Fruit de la rencontre entre chercheurs d’horizons et de pays différents il aborde des divers aspects des sciences humaines : histoire de l’art, anthropologie, littérature, islamologie, langue et linguistique.

La perspective historique de l’ouvrage est nouvelle et critique, et elle s’emploie à revisiter les mythes fondateurs, questionner les sources primaires, étudier les textes épiques ou les chroniques en mettant en lumière notamment la place et le rôle de la Perse dans ses relations avec ses voisins.

La littérature et l’art convoquent, dans une approche nuancée, la complexité de la culture iranienne construite sur une identité multiple, un éthos singulier aux contradictions internes, mais aussi sur des représentations et des pratiques faisant de l’Iran un pays à la fois traditionnel et moderne.

L’islam chiite, lieu de tension entre religion mystique et doctrine du pouvoir, est abordé sous des angles originaux. Ses figures tutélaires incarnent les inflexions et mutations du soufisme dans l’Orient musulman.

Enfin plusieurs articles évoquent la singularité des langues iraniennes et notamment certaines catégories grammaticales originales comme l’évidentialité, mais aussi les constructions à verbe support, très importantes dans ces langues, qui se situent à la croisée du lexique et de la grammaire. Enfin l’héritage littéraire extraordinaire des Juifs persanophones, bien trop méconnu, est aussi abordé.

L’objectif de ce panorama académique est de mieux comprendre l’histoire et la complexité de la société iranienne pour en cerner ses enjeux politiques et sociaux.

ISBN 10 : 2705341381

ISBN 13 : 9782705341381

Collection :

CollectifPages : 628

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Ouvrages généraux et diversMots-clés :

iran,

histoire de l'art,

anthropologie,

littérature,

islamologie,

langue et linguistique,

iran,

islam

Quand la littérature francophone du Maghreb met en fiction la pensée postcoloniale

Auteur(s) : BOULAÂBI Ridha

Prix (TTC) : 42 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2024

/

En savoir plus... /

Si cet ouvrage tire son titre principal du célèbre The Empire Writes Back, publié par Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin en 1989, Ridha Boulaâbi enrichit ici considérablement cette perspective des postcolonial studies par la révélation de la mise en fiction des orientalismes savants ou littéraires anciens par les autrices et les auteurs du xxie siècle.

L’orientalisme de retour au sein de la création littéraire maghrébine, bien après sa déconstruction saïdienne, signifie ici qu’il y a un enjeu pour ces écrivains à en venir à un « orientalisme au pluriel », à des « expériences et des parcours inédits, des figures peu connues », autant de traces d’une mémoire collective à partager et à discuter – d’où le titre principal – en les insérant dans les fictions afin de requalifier des hybridités culturelles, des minorités « invisibilisées » au sein de rapports croisés de domination (race, classe, genre).

Grand connaisseur de l’histoire de l’orientalisme et des principales figures intellectuelles des xixe et xxe siècles l’ayant incarné en Orient comme en Occident, Ridha Boulâabi explique parfaitement pourquoi et comment, dans ses composantes savantes, politiques, littéraires, l’orientalisme revisité est au cœur de la stratégie d’écriture et de discours des écrivains maghrébins les plus contemporains. Les intertextes orientalistes des xixe et xxe siècles, notamment arabisants, servent à dénoncer des hiérarchies encore imposées et à tenter, pour certaines et certains, de puiser dans les traditions écrites et orales pour une réconciliation postcoloniale des langues et des cultures. C’est incontestablement un apport majeur de ce livre.

Daniel Lançon

Enseignant-chercheur en littératures française et francophone à l’Université Grenoble Alpes, Ridha Boulaâbi est notamment l’auteur de L’Orient des langues au xxe siècle : Aragon, Ollier, Barthes, Macé (Éditions Geuthner, 2011) et de Nedjma de Kateb Yacine (Champion, coll. « Entre les lignes/littératures Sud », 2015). Il a par ailleurs dirigé aux Éditions Geuthner les collectifs : Les Orientaux face aux orientalismes (2013) et Voix d’Orient – Mélanges offerts à Daniel Lançon (2019).

ISBN 10 : 2705341220

ISBN 13 : 9782705341220

Pages : 534

Format (mm) : 160x280

Discipline :

Littérature-Histoire des textesMots-clés :

Orientalisme,

Maghreb,

littérature,

pensée postcoloniale,

stratégie d’écriture et de discours,

écriture

Auteur(s) : BOHAS Georges

Prix (TTC) : 29 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2024

/

En savoir plus... /

Dans Itinéraire d’un arabisant Georges Bohas avait retracé de manière distanciée l’essentiel de son parcours scientifique, isolément du monde dans lequel il s’inscrivait. Puis, à l’instar de Renan, il a commencé à rédiger ses « souvenirs d’enfance et de jeunesse ». Origines familiales, naissance dans une famille de petits paysans de la Bresse, études secondaires à Trévoux puis à Issoudun, ensuite à l’université de Strasbourg, découverte du monde arabe à l’occasion de son service militaire (comme coopérant au Liban), toutes ces étapes étaient là mais hors du contexte social et intellectuel du monde universitaire des arabisants. Il s’agit, dans le présent ouvrage, de restituer cet environnement en inscrivant la subjectivité constructive de l’auteur et d’esquisser les contours ainsi que l’évolution du monde des arabisants français de 1973, date de son agrégation d’arabe, jusqu’à l’arrêté du 3 août 2007, date de sa nomination à l’Institut universitaire de France.

« Bond en avant » « ascenseur social » ou corde à nœuds ? Le lecteur en décidera.

Georges Bohas, a été directeur de l’Institut français d’études arabes de Damas, (IFÉAD), il est membre senior honoraire de l’Institut universitaire de France (IUF), membre correspondant de l’Académie de langue arabe de Damas et actuellement professeur émérite à l’ENS de Lyon et chercheur dans l’UMR 5191 ICAR du CNRS.

ISBN 10 : 2705341183

ISBN 13 : 9782705341183

Pages : 214

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Ouvrages généraux et diversMots-clés :

souvenirs,

origines,

monde arabe,

arabisants,

institut universitaire de France

Auteur(s) : MONTSERRAT Claude

Prix (TTC) : 24 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2024

/

En savoir plus... /

« Notre éternité est de passage. Et à sa suite nos désirs. Elle se tient entre et ne dure qu’un temps. Entre vie et naissance, entre naissance et mort. Glissée. Prise. Aux bords d’une apparition et de sa défaite. Assourdie par la trace du rien. Assourdie simplement. Elle est passante. Elle est aussi plurielle. Elle s’interrompt un temps. Et se reprend un autre. Par surprise et par mystère. En une neuve intensité qui se connaît clarté. Éphémères et lucides, nos éternités. Je les éprouve ainsi. Sans l’ombre d’une preuve. Ni d’aucune raison. Je n’en ai pas la science. Rien qu’un sentiment.

Mais je voudrais les affirmer et chercher une assise sur quoi les soutenir… En formulant le vœu que dans le séjour hésitant qui est le nôtre, hésitant et perplexe jusqu’en sa mortalité, quelque chose, je ne sais quoi, se déclare intact. De tout temps préservé. »

Claude Montserrat poursuit dans ce livre son questionnement sur le temps. Après la contemplation métaphysique des heures opérée dans Des soirs et des matins – Geuthner 2021 – elle cherche ce qui, entre naissance et mort, peut demeurer intact, indemne, illèse. Elle renouvelle la question de l’éternité en la soumettant à deux paradoxes – l’affirmation de sa pluralité et celle de son expérience au sein du temporel.

ISBN 10 : 2705441190

ISBN 13 : 9782705441190

Pages : 120

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Ouvrages généraux et diversMots-clés :

temps,

éternité,

éphémère,

mort

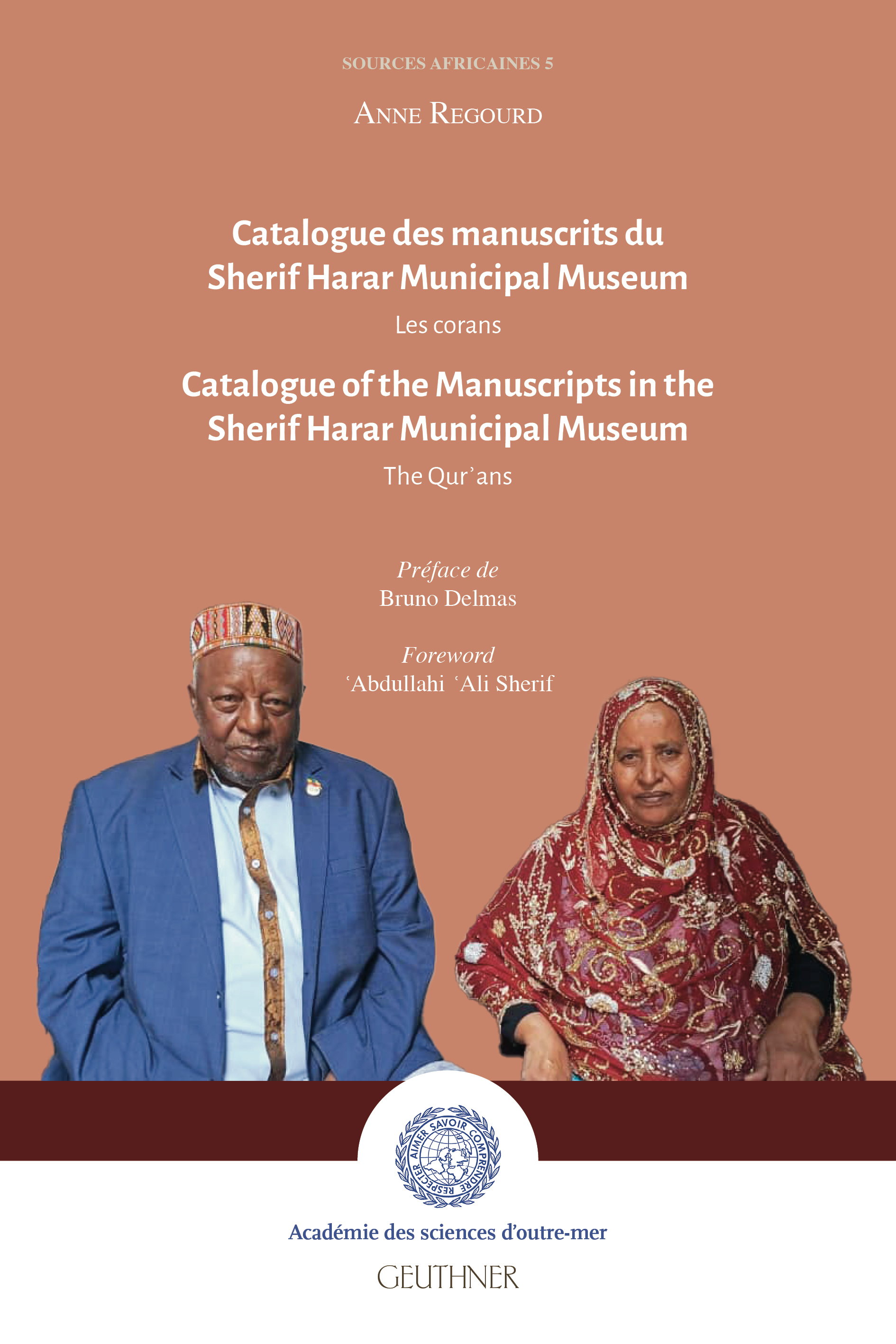

Les corans

Auteur(s) : REGOURD Anne, MIRZA SANA

Collection : Sources Africaines

Prix (TTC) : 40 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2024

/

En savoir plus... /

Catalogue of the Manuscripts in the Sherif Harar Municipal Museum

The Qurʾans

Préface de

Bruno Delmas

Foreword

ʿAbdullahi ʿAli Sherif

sources africaines

Une nouvelle histoire du continent africain est en train de s’écrire, à partir de l’étude des manuscrits rédigés sur place en arabe et dans les langues locales. Ces sources africaines de nos connaissances appellent la multiplication d’éditions critiques scientifiquement établies par des spécialistes : ainsi le lecteur peut-il disposer d’un matériau autochtone, souvent antérieur aux colonisations et à leur prisme parfois réducteur.

Forte de son expertise sur l’Afrique, l’Académie des sciences d’outre-mer, membre de l’Union académique internationale, a rejoint le programme de recherches « Fontes Historiae Africanae » créé par cette dernière. Elle lance, en 2019, avec l’aide des éditions spécialisées Geuthner, la collection sources africaines où la présente étude vient prendre place.

Premier catalogue du Sherif Harar Municipal Museum, cette publication richement illustrée est d’une grande importance pour les études islamiques en général, d’histoire, d’histoire de l’art et de codicologie africaines en particulier. Ce musée est le plus grand conservatoire de manuscrits et d’objets à valeur culturelle provenant de l’un des plus anciens centres religieux islamiques d’Éthiopie.

Interdisciplinaire, la publication documente les manuscrits coraniques de la collection et propose des traductions de leurs marginalia, mises en waqf et autres textes à portée historique, à partir du xviie siècle. Les quelque 250 corans ici décrits témoignent de styles, de matériaux et de pratiques historiques non figées. Par un examen minutieux de ce matériel documentaire exceptionnel, l’analyse met en évidence des dimensions sociales au sein de la société hararie, des femmes commanditaires aux pratiques de mises en waqf et d’apprentissage. Anne Regourd & Sana Mirza examinent en outre les caractéristiques des corans en termes d’histoire de l’art et de codicologie, les plaçant dans le contexte plus vaste des traditions manuscrites islamiques. De ce fait, la publication délivre l’importance négligée de ce centre peu connu de production de manuscrits islamiques.

The first catalogue of the Sherif Harar Municipal Museum, this richly decorated publication has great importance for the fields of Islamic studies, African and Islamic history and art history, and codicology. The museum is the largest repository of manuscripts and cultural artifacts from one of the oldest Islamic religious centers in Ethiopia.

The interdisciplinary publication documents the Qur ʿanic manuscripts and provides translations of their inscriptions, endowments and other historical texts dating from the seventeenth century onwards. The roughly 250 Qurʿans present changing styles, materials, and historical practices. In examining the rare documentary material, the analysis highlights social dimensions within Harari society, from female patronage to endowment and learning practices. Additionally, Anne Regourd & Sana Mirza elucidate the art historical and codicological features of the Qurʿans and place them within the larger contexts of Islamic manuscripts traditions. Subsequently, the publication shares the overlooked importance of this little-known center of Islamic manuscript production.

ISBN 10 : 2705340377

ISBN 13 : 9782705340377

Collection :

Sources AfricainesPages : 340

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Ouvrages généraux et diversMots-clés :

afrique,

Corne de l'Afrique,

Ethiopie,

catalogue,

corans,

Sherif Harar Municipal Museum,

études islamiques,

codicologie,

histoire de l'art

Volume 1

Auteur(s) : SIBONY Jonas, OBADIA Yves

Prix (TTC) : 25 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2024

/

En savoir plus... /

Dormant au fond d’un tiroir pendant des décennies, un carnet de plusieurs centaines de proverbes minutieusement relevés à la main en judéo-fassi par Rachel Obadia (1917-1988) aboutit finalement entre les mains de son neveu, Yves Obadia. Passionné par ce dialecte, celui-ci s’empresse alors de partager sa précieuse découverte avec Jonas Sibony, spécialiste en la matière.

Ce jour-là marque le début d’une belle amitié et d’une intense collaboration visant d’abord à mettre en lumière ce véritable trésor culturel et en y joignant, par la suite, le fascinant récit du parcours de son auteure dans Le Carnet de Rachel, Volume 1.

« La sagesse, l’humour, la tendresse et la profondeur de ces proverbes que Rachel aimait tant sont les qualités mêmes qui lui étaient propres ».

Yves Obadia

Avant de me plonger dans ce carnet, je n’avais pas anticipé le fait que « … j’allais avoir l’impression de rencontrer Rachel, de lui parler, de partager quelque chose avec elle. Je l’imaginais parfois se remémorant une phrase drôle, une malédiction, une bénédiction, un cri de détresse ou encore une scène dans laquelle elle aurait entendu tel ou tel proverbe… »

Jonas Sibony

Jonas Sibony est enseignant-chercheur, Maître de Conférences en langue hébraïque à La Sorbonne. Ses travaux concernent la linguistique sémitique et la dialectologie arabe. Il est spécialiste des parlers arabes des Juifs du Maroc.

Jusqu’à la fin de son adolescence à Casablanca, Yves Obadia se délecte d’écouter ses parents et leur entourage converser en judéo-fassi. Diplômé du Berklee College of Music, il est guitariste, arrangeur et enseigne la musique dans le New Jersey.

ISBN 10 : 2705341268

ISBN 13 : 9782705341268

Pages : 220

Format (mm) : 140x200

Discipline :

Histoire-LittératureMots-clés :

carnet,

proverbes,

judéo-fassi,

Rachel Obadia

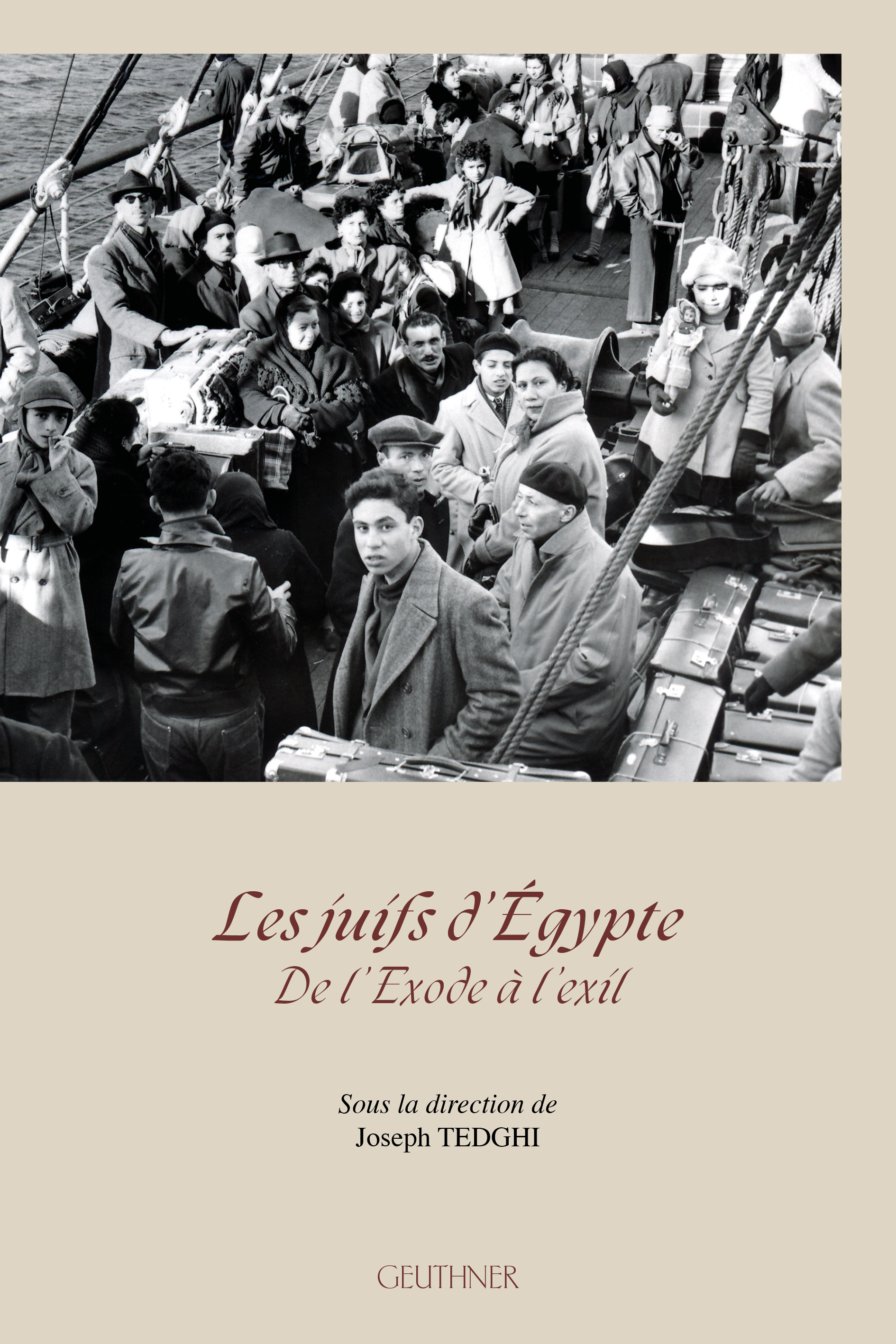

De l’Exode à l’exil

Auteur(s) : TEDGHI Joseph (dir.)

Prix (TTC) : 39 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2024

/

En savoir plus... /

De l’exode de Judée (-587) à l’exil forcé de 1956, l’Égypte, terre de mille civilisations, fut pour les juifs un refuge salutaire en dépit de quelques périodes sombres, voire un pays de cocagne à la fin du xixe siècle et dans la première moitié du xxe siècle. Au lendemain de la création de l’État d’Israël en 1948 et de la nationalisation du canal de Suez en 1956, les juifs d’Égypte, massivement expulsés ou contraints de quitter leur terre natale, prennent la route de l’exil, se dispersant aux quatre coins du monde.

Pour commémorer le cinquantième anniversaire de cet exode, un colloque a été organisé à l’Institut national des langues et civilisations orientales de Paris, rassemblant des intervenants de divers horizons. Le présent ouvrage réunit leurs interventions articulées autour de cinq thèmes essentiels : l’histoire de la présence juive sur les rives du Nil, les mutations socio-culturelles aux xixe et xxe siècles, la communauté caraïte, l’expression artistique et littéraire ainsi que l’intégration au lendemain de l’exil dans les différents pays d’accueil.

Cet ouvrage nous invite à découvrir un héritage souvent méconnu, un parcours humain et historique qui éclaire les ombres d’un monde en mutation.

ISBN 10 : 2705341305

ISBN 13 : 9782705341305

Pages : 354

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

exode,

juifs,

Egypte,

Judée,

refuge,

colloque,

Nil,

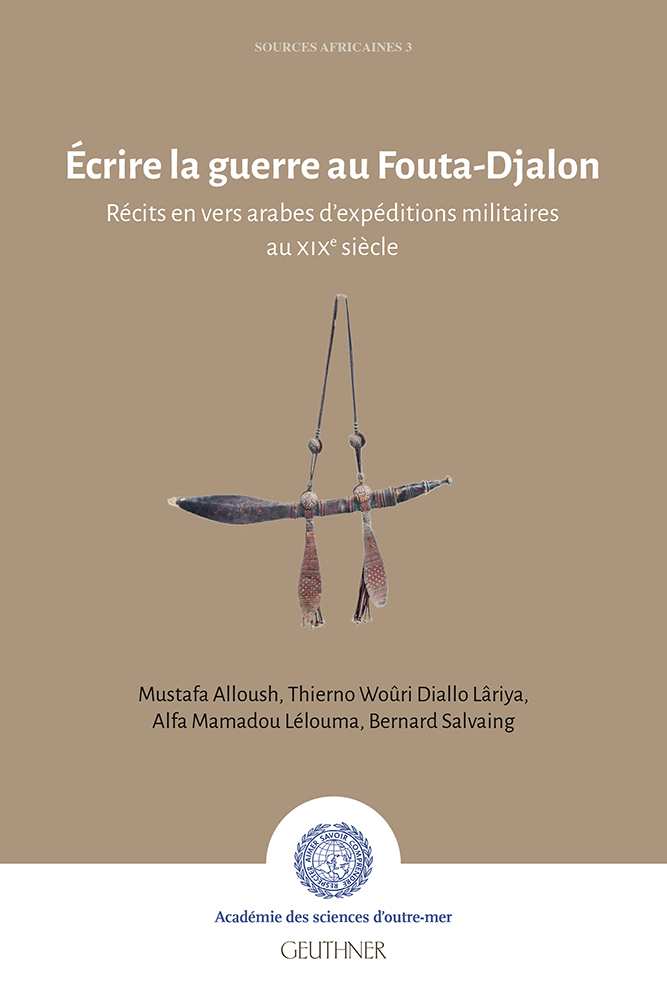

Récits en vers arabes d’expéditions militaires

au xixe siècle

Auteur(s) : Collectif

Collection : Sources Africaines

Prix (TTC) : 46 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2023

/

En savoir plus... /

Mustafa Alloush, Thierno Woûri Diallo Lâriya, Alfa Mamadou Lélouma, Bernard Salvaing

Une nouvelle histoire du continent africain est en train de s’écrire, à partir de l’étude des manuscrits rédigés sur place en arabe et dans les langues locales. Ces sources africaines de nos connaissances appellent la multiplication d’éditions critiques scientifiquement établies par des spécialistes : ainsi le lecteur peut-il disposer d’un matériau autochtone, souvent antérieur aux colonisations et à leur prisme parfois réducteur.

Forte de son expertise sur l’Afrique, l’Académie des sciences d’outre-mer, membre de l’Union académique internationale, a rejoint le programme de recherches « Fontes Historiae Africanae » créé par cette dernière. Elle lance, en 2019, avec l’aide des éditions spécialisées Geuthner, la collection sources africaines où la présente étude vient prendre place.

On y trouvera huit poèmes arabes écrits par des auteurs du Fouta-Djalon (Guinée actuelle) qui relatent des combats menés au nom de l’islam auxquels ils ont pour la plupart participé.

Les textes les plus anciens (d’un auteur anonyme et d’Aḥmad b. Muḥammad b. ʿUṯmān Kali) ont trait à l’invasion de Condé Bourama, à la fin du xviiie siècle. Les autres récits datent de la deuxième moitié du xixe siècle : ils relatent des expéditions menées dans l’actuelle Guinée Bissau, contre Bérékolon (textes de Tierno Samba Mombéyâ et Tierno Sadou Dalen) et contre Korobâli (texte d’Alfā Bakar b. Muḥammad Numā).

Viennent enfin trois poèmes rédigés par Tierno ʿAbdullah b. Šayḫ Ḥāmid Dalâlé : sur l’expédition contre Badon dans l’actuel Sénégal et sur des combats contre la dissidence intérieure des Houbbous.

Ces documents permettent de reconstituer une histoire rédigée jusqu’alors essentiellement à partir de documents écrits en peul ou de sources orales. Leur caractère officiel, le fait qu’ils n’émanent que d’une élite restreinte, n’empêchent pas une liberté de ton parfois inattendue et permettent au chercheur d’effectuer une foule de découvertes, sur l’histoire politique, religieuse et sociale du Fouta-Djalon. En particulier, on y perçoit l’évolution rapide de la société entre le début et le milieu du xixe siècle. On y constate l’importance de la guerre dans la vie de la Confédération, mais aussi la place importante du soufisme chez les combattants.

ISBN 10 : 2705340353

ISBN 13 : 9782705340353

Collection :

Sources AfricainesPages : 434

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

afrique,

histoire,

manuscrits,

Fontes Historiae Africanae,

poemes,

poésie

Auteur(s) :

Prix (TTC) : 38 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2023

/

En savoir plus... /

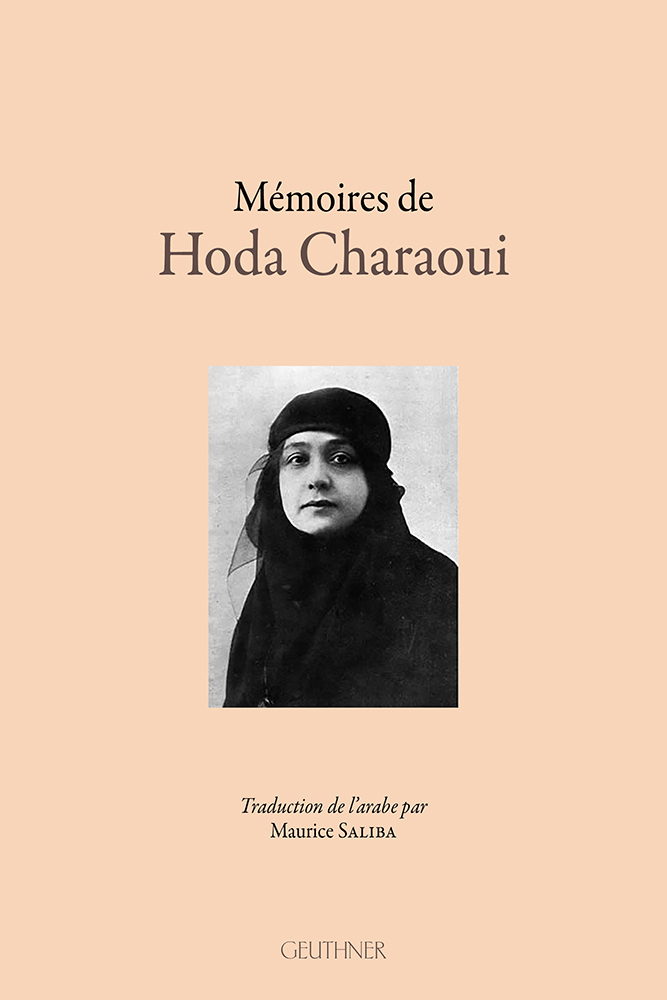

Traduction de l’arabe par Maurice Saliba

Peu de Français connaissent aujourd’hui ce nom qui, à l’époque, a pourtant été régulièrement cité dans la presse européenne. Originaire d’une riche famille musulmane de Minya, Hoda Charaoui est sans doute « la pionnière du mouvement de libération de la femme dans tout le monde musulman » (Nawal El Saadawi). Elle fonda le mouvement féministe égyptien. Cette Égyptienne polyglotte, née en 1879 et décédée en 1947, mariée à treize ans, joua un rôle très actif pour l'émancipation de la femme arabe musulmane. Elle créa, dès 1919, la Société de la femme nouvelle, puis quelques années plus tard, l’Union féministe égyptienne. Témoin oculaire d’évènements politiques cruciaux et engagée politiquement, notamment au sein du parti nationaliste, Al-Wafd « La Délégation » aux côtés de son mari, elle milita contre le colonialisme des grandes puissances, le patriarcat autochtone mais aussi contre la corruption. Elle lutta pour l’égalité homme-femme. Elle ouvrit des salons littéraires et des clubs culturels dédiés aux femmes. En 1925, elle créa le mensuel francophone L’Égyptienne, revue de sociologie et de culture pour la défense du féminisme, du panarabisme et de la Palestine. Son parcours exemplaire s’illustra par une action qui fit date : c’est la première qui, en public, arracha son niqab turc au cours d’une festivité publique. Aux dires de Alaa al-Aswany « la libération de la nation égyptienne était inséparable de la libération de la femme ».

Vingt-sept revues féministes ont vu le jour entre 1892 et 1957. Hoda Charaoui, comme Hind Naufal, May Ziadé, Dorriya Chafiq ou encore Out El Kouloub, esquissèrent, par leurs écrits et leurs actions, les contours d’une prise de conscience d’une identité féminine également illustrée par Mary Kahîl, Céza Nabarawi ou encore Badawiya Moussa.

ISBN 10 : 2705341008

ISBN 13 : 9782705341008

Pages : 348

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Ouvrages généraux et diversMots-clés :

hoda charaoui,

féminisme,

libération,

femme,

émancipation

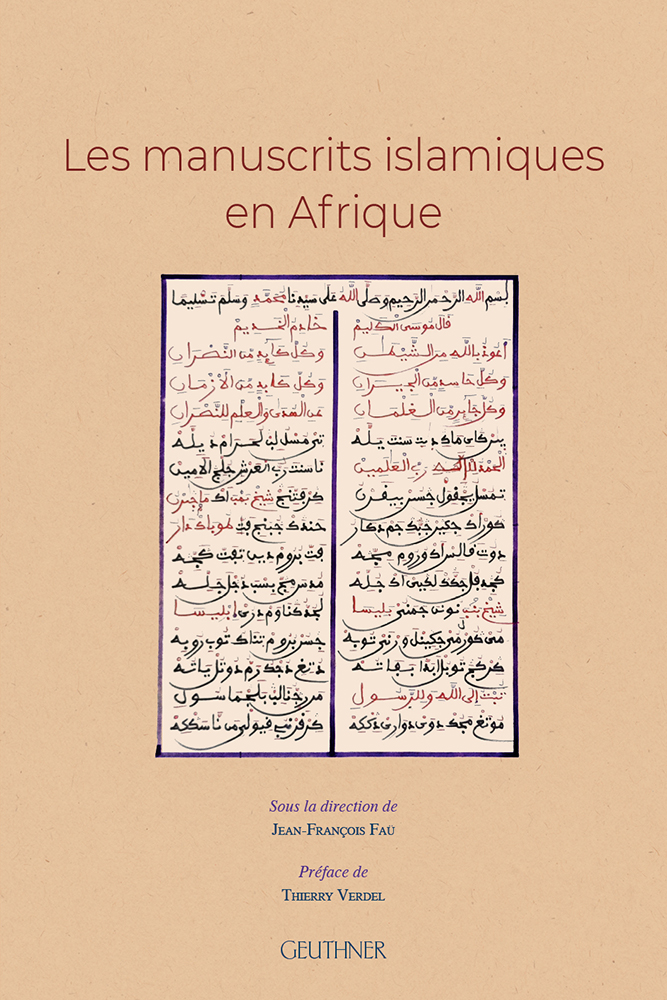

Auteur(s) : FAÜ Jean-François (dir.)

Prix (TTC) : 28 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2023

/

En savoir plus... /

Chaque famille de lettrés au Sahel possède sa propre bibliothèque ; le livre y a longtemps été marque d’autorité et de rareté. Ce patrimoine universel est aujourd’hui menacé par les actions iconoclastes des groupes radicalisés et par les intempéries liées au changement climatique. Il est temps d’interroger cette patrimonialisation africaine et arabe, la nature de ses acteurs et les enjeux d’un processus articulant dimensions transrégionales et appropriation communautaire. Par ailleurs, outre l’aspect religieux initial, ces textes livrent un contenu littéraire ou savant qui aborde des thématiques parfois d’actualité, comme les questions environnementales, l’herboristerie, l’astronomie, la philologie ou encore l’historiographie. Si cet inventaire demeure non exhaustif, les manuscrits de l’Afrique subsaharienne et maghrébine, rédigés en arabe et ʿağamī, s’inscrivent avec force dans la longue tradition littéraire et scientifique de cet espace.

Les débats des journées scientifiques d’Alexandrie consacrées aux manuscrits islamiques en Afrique partent de ce constat ; celui de la variété des thématiques de recherche et des supports relevant du domaine culturel musulman et de ses composantes juives et chrétiennes.

Pour y répondre, des universitaires et chercheurs originaires de douze pays francophones et arabophones se sont réunis à l’Université Senghor à Alexandrie pour partager leurs réflexions et débattre de la patrimonialisation des manuscrits sahéliens, maghrébins, éthiopiens et égyptiens.

Préface de Thierry Verdel

ISBN 10 : 2705341046

ISBN 13 : 9782705341046

Pages : 222

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Littérature-Histoire des textesMots-clés :

afrique,

manuscrit,

islamique,

Sahel,

arabe,

débat,

Université Senghor

Auteur(s) : KANTARI Nadia

Prix (TTC) : 38 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2023

/

En savoir plus... /

En islam, ni le Coran ni la Sunna n’obligent les femmes musulmanes à se couvrir les cheveux. Pourtant, la tendance normative et la pression sociale patriarcale vont dans le sens de l’obligation. La « protection » de la femme par le « voilement » devient alors incontournable. Exégètes et autres tenants des écoles juridiques divergent sur ses modalités. Une confusion apparaît quant à la notion coranique de ‘awra, partie intime du corps. Elle devient, par extension, le corps tout entier ou presque de la femme, et son « voilement » garant de l’honneur des hommes, ‘irḍ.

Cet ouvrage porte sur l’examen linguistique, textuel puis anthropologique des vêtures, niqâb, burqu‘ et autres, dans leurs propres contextes socio-historiques. Différentes manières de paraître des femmes arabo-musulmanes, voilées ou non, ont existé avant, pendant et après l’avènement de l’islam.

Libre à la femme de porter ou non le voile, en connaissance de cause, et non sous les pressions sociale, politique ou patriarcale !

Nadia Kantari, franco-libanaise, est née à Beyrouth, au Liban. Elle est titulaire d’un B. A. en économie et d’un M. A. en philosophie de l’Université Américaine de Beyrouth, puis d’un doctorat en anthropologie de l’Université Paris 8. Pendant dix-sept ans, elle travaille comme traductrice-interprète à l’Ambassade de France auprès des Émirats Arabes Unis. Elle est chercheuse, rattachée au Centre d’histoire des sociétés Médiévales et Modernes (MéMo) - Axe mondes islamiques, des Universités Paris 8 et Paris Nanterre.

ISBN 10 : 2705341039

ISBN 13 : 9782705341039

Pages : 308

Format (mm) : 160x240

Illustrations : de nombreuses illustrations

Discipline :

Ouvrages généraux et diversMots-clés :

Voile,

femme,

islam,

Coran,

Sunna

Rhétorique de la poésie arabe médiévale

Auteur(s) : FODA Hachem

Prix (TTC) : 39 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2023

/

En savoir plus... /

Entre rhétorique, philosophie et littérature, cet ouvrage traite de phénomènes essentiels de la poésie arabe médiévale. Alors que cette dernière est souvent abordée à travers des études historiques ou thématiques, on la trouve examinée ici sous son angle le plus inattendu et le plus redoutable : l’apparente obscurité de ses énoncés, où s’accumulent superlatifs, ellipses, verbes de quasi-acte et conditions paradoxales. Partant du problème de l’omniprésence dans cette poésie de ces deux figures que sont l’hyperbole et la concession, l’auteur met en évidence les différentes manifestations d’une véritable « logique concessive » qui la travaille de l’intérieur, anime ses thèmes et ses codes, et la voue à la « force affirmative » : dans la louange ou l’invective, pour accabler ou consoler, le poète est celui-là qui veut dire ce qui ne peut l’être. Au fil des pages, l’auteur (re)traduit et (ré)interprète des vers de poésie et des versets coraniques qui sont de véritables défis aux lecteurs et aux chercheurs. Alors même qu’il souligne leur illisibilité, l’auteur réalise l’exploit de nous rendre familiers ces textes si lointains et difficiles, faisant de son ouvrage une porte d’entrée unique en son genre sur la littérature arabe médiévale.

Après l’obtention d’une maîtrise de littérature française à l’Université du Caire en 1976, Hachem Foda poursuit ses études à Nanterre, où il soutient une thèse en sémiologie sur le « Statut de l’événement dans le texte littéraire » en 1980. Invité à Ann Arbor University (Michigan, USA) puis au Collège international de philosophie (1982-1984), il se dirige finalement vers la littérature arabe classique, qu’il enseigne à Paris VIII puis à l’Institut national des langues et civilisations orientales jusqu’à son départ prématuré en 2022. Après des travaux portant sur des sujets aussi divers que les proverbes arabes, la poésie amoureuse, le genre de la louange, le statut de la fiction, etc. le présent ouvrage représente l’aboutissement d’une carrière qui a profondément marqué les études arabes en France et renouvelé la compréhension de la poésie et de la prose arabes classiques.

ISBN 10 : 2705341138

ISBN 13 : 9782705341138

Pages : 448

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Littérature-Histoire des textesMots-clés :

rhétorique,

philosophie,

littérature,

études historiques,

poésie arabe médiévale

Hommage à Michel Balivet

Auteur(s) : Collectif, LESSAN PEZECHKI Homa (dir.), GARDETTE Philippe (dir.)

Prix (TTC) : 46 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2023

/

En savoir plus... /

Contributeurs : Paschalis Androudis, Alireza Askari-Chaverdi, Cyril Aslanov, Camille Aubert, Benoît Fliche, Sami Benkherfallah, Stéphane Cermakian, Kamel Chachoua, Jean-Claude Cheynet, Marie-Hélène Congourdeau, Mattéo Coq, Gérard Dédéyan, Morteza Djamali, Nicolas Faucherre, Denis Gril, Frédéric Hitzel, Élisabeth Malamut, Yoan Parrot, Homa Lessan Pezechki, Vladislava Spasova Ilieva, Alexandre Toumarkine, Nicolas Vatin, Philippe Gardette.

Pendant plus de quarante ans, Michel Balivet (1944-2020) a réalisé une œuvre abondante. Son étude de la zone persano-byzantino-ottomane au Moyen-Âge, passage traditionnel entre continent oriental et continent occidental, s’appuyait sur un nécessaire comparatisme. Cela évitait le piège de la fameuse « guerre des civilisations » en insistant sur les interinfluences politiques, économiques, culturelles, religieuses et mystiques qui aboutissaient à une véritable culture anatolienne hybride marquée par le syncrétisme.

Fort d’une érudition précoce et d’une connaissance du grec et du turc, Michel Balivet était à la fois un homme de terrain, un chercheur et un professeur hors pair s’appuyant sur des sources premières incitant à leur traduction. Son œuvre et son approche, profondément humanistes, ne faisaient que souligner les ponts interculturels et intercivilisationnels trop peu mis en exergue par la recherche.

Cet ouvrage réunit les contributions de chercheurs de disciplines différentes qui voudraient, à son instar, penser l’Histoire autrement qu’un choc des civilisations ; celle de la conscience de l’Autre, bien plus proche que différente.

ISBN 10 : 2705341091

ISBN 13 : 9782705341091

Pages : 536

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-LittératureMots-clés :

Michel Balivet,

histoire,

échanges,

voyage,

interinfluences,

perse,

byzance,

empire ottoman,

littérature

Auteur(s) : Collectif

Collection : Sources Africaines

Prix (TTC) : 42 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2023

/

En savoir plus... /

Texte arabe transcrit, traduit et commenté par

Silvia Neposteri

Préface

Philippe Beaujard

Une nouvelle histoire du continent africain est en train de s’écrire, à partir de l’étude des manuscrits rédigés sur place en arabe et dans les langues locales. Ces sources africaines de nos connaissances appellent la multiplication d’éditions critiques scientifiquement établies par des spécialistes : ainsi le lecteur peut-il disposer d’un matériau autochtone, souvent antérieur aux colonisations et à leur prisme parfois réducteur.

Forte de son expertise sur l’Afrique, l’Académie des sciences d’outre-mer, membre de l’Union académique internationale, a rejoint le programme de recherches « Fontes Historiae Africanae » créé par cette dernière. Elle lance, en 2019, avec l’aide des éditions spécialisées Geuthner, la collection sources africaines où la présente étude vient prendre place.

Le royaume antemoro naît vers la fin du xve siècle, à la suite de l’installation de musulmans d’origines variées dans la région Sud-Est de l’île, à l’embouchure du fleuve Matatàña. Ils se constituent en aristocratie et leurs descendants perpétuent leurs savoirs et leur pouvoir à l’aide de la tradition sorabe (litt. « grande écriture »). Écrite en caractères arabes et de langue malgache, cette tradition autochtone constitue une source unique, de valeur incommensurable, pour l’histoire et l’anthropologie de Madagascar. Encore vivante et impactante dans la société actuelle, elle garde et transmet l’histoire, les généalogies et les savoirs exotériques des élites antemoro. Cet ouvrage présente le manuscrit inédit HB6, appartenant au Fonds Berthier et conservé à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer de Paris. Le texte, ici transcrit, translittéré et traduit, est analysé et comparé avec d’autres manuscrits arabico-malgaches. Le ms. HB6 relate en particulier l’histoire du clan antemoro anakara, qui détient des prérogatives religieuses spéciales.

Silvia Neposteri, anthropologue et historienne, est Docteur de recherche en Histoire de l’Afrique et de l’Asie à l’Università di Pavia et Docteur de recherche en Histoire, société et civilisations à l’INALCO de Paris. Depuis 2016, elle travaille dans l’OBNL Italia Solidale – Mondo Solidale Vo.S.Vi.M. où elle est directrice de la section Missions en Afrique, Asie et Amérique du Sud.

ISBN 10 : 2705340360

ISBN 13 : 9782705340360

Collection :

Sources AfricainesPages : 340

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

manuscrit arabico-malgache HB6,

Anakara,

histoire,

afrique,

antemoro,

sorabe,

malgache

Auteur(s) : KHLAT Yasmine

Prix (TTC) : 18 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2023

/

En savoir plus... /

« Cela se passa chez lui. Il était au salon. Moi, à la cuisine. J’avalai la pilule puis criai presque :

‘Ça y est, je l’ai prise !’

Il me répondit par un autre cri. Un cri de souffrance. Sans mot. Sans parole. Juste un cri. S’est-elle mis à saigner le soir-même ? Ou était-ce le lendemain ? Elle se revoit assise sur une chaise devant la télévision, toujours chez lui. C’est à partir de là qu’elle a eu des années durant une sorte de toc. Comme une légère plainte s’échappant de ses lèvres. Peut-être un soupir éternel de l’enfant en-allé. »

Sur fond de guerre et d’exil, ce livre parle de violence mais aussi de lumière, d’éblouissement. Il raconte sans juger. Il emmène sur le sentier de l’espérance et de la rédemption. Sur celui de la guérison et de la renaissance.

Née en Égypte en 1959, Yasmine Khlat a entamé au Liban une carrière dans le cinéma réalisant notamment un documentaire de création, avant de se consacrer à l’écriture. En 86, elle s’installe à Paris et publie trois romans aux Éditions du Seuil dont Le Désespoir est un péché, prix des Cinq continents de la francophonie en 2001. Suivent ensuite trois autres romans aux Éditions Elyzad.

ISBN 10 : 2705341114

ISBN 13 : 9782705341114

Pages : 76

Format (mm) : 140x200

Discipline :

Ouvrages généraux et diversMots-clés :

guerre,

violence,

rédemption,

guérison

1192 – 1473

Auteur(s) : FENOY Laurent

Prix (TTC) : 68 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2023

/

En savoir plus... /

Dès l’époque byzantine Chypre accueille d’importants flux migratoires chrétiens notamment lors de la progression seldjoukide. L’enracinement de la dimension chrétienne du refuge chypriote se renforce considérablement durant les croisades et au-delà alors que l’Orient musulman est en proie à des désordres exogènes et endogènes. Sous la domination des Lusignan (1192-1473) et jusqu’à la fin de la période vénitienne, 1571, le contraste est avéré entre le peu d’attraction de l’île auprès des populations juives et musulmanes et son rayonnement auprès des communautés chrétiennes principalement franque, arménienne, maronite, jacobite, melkite et nestorienne, mais également grecque, géorgienne copte et éthiopienne. Ces migrations ont un fort impact sur la société insulaire. Dans un premier temps s’étendant de 1192 aux années 1310, les Francs « réfugiés conquérants », imposent un nouvel « ordre chiprois », privilégiant une haute noblesse franque installée aussi bien à Chypre qu’en Terre sainte. Cependant, à partir du xive siècle les intérêts des nouveaux venus issus d’Occident s’agrègent à ceux des élites grecques et chrétiennes orientales pour ancrer une nouvelle identité kypriote vainement contestée, tant par les descendants des réfugiés francs que par le « petit peuple » grec. Dans leur capacité à défendre comme à instrumentaliser les identités spécifiques de chaque communauté insulaire tout en les coiffant par une identité nationale, les nouveaux kypriotes n’entendent pas seulement jouer des dynamiques identitaires à des fins sociales : ils s’assignent un dessein historique visant à ériger la petite île de Chypre comme sanctuaire des nations chrétiennes aux portes de l’Islam.

Laurent FENOY a étudié à l’Université Paul-Valéry Montpellier III et obtenu l’agrégation d’histoire, avant de soutenir sa thèse, Chypre île refuge, 1192-1473, dans le cadre du Centre d’Études Médiévales de Montpellier (CEMM), sous la direction des professeurs Gérard Dédéyan et Gilles Grivaud. Professeur de Classe Préparatoire aux Grandes Écoles, chargé de cours aux universités de Montpellier et Nîmes, il est membre du jury écrit et oral des concours du CAPES et de l’agrégation d’histoire et géographie. Familiarisé avec l’île de Chypre grâce à des visites de terrain préparées avec le chercheur chypriote Nicholas Coureas, il se consacre tout particulièrement à l’histoire de Chypre durant la période de domination latine, bénéficiant des conseils éclairés du professeur Brunehilde Imhaus.

ISBN 10 : 2705341107

ISBN 13 : 9782705341107

Pages : 756

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

chypre,

religion,

migrations,

croisades,

île

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail