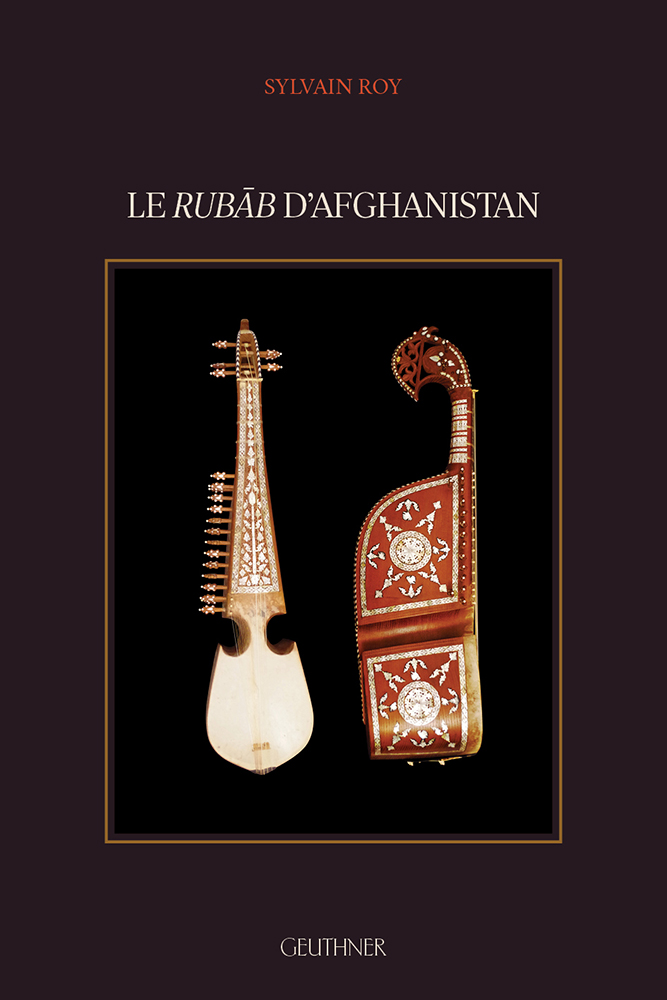

Le Rubāb d'Afghanistan

Auteur(s) : ROY Sylvain

Parution : 2026

En savoir plus...

ISBN 13 : 978-2-7053-4140-4

Pages : 316

Format (mm) : 160x240

Cet ouvrage d'organologie, de musicologie et d'anthropologie, le premier consacré à cet instrument, aborde les techniques de fabrication de ce luth, sa place dans la société, ses contextes de jeu et ses différents répertoires. L'approche organologique y tient une place importante, non seulement pour définir ce qu'est un rubāb afghan, mais également pour le comparer aux différentes variantes qui jalonnent son aire de diffusion et à d'autres instruments proches, comme ceux de la famille des vièles sarindā. Au-delà, la singularité de cet ouvrage est historique, de l'hypothèse de l'invention du rubāb afghan jusqu'à sa diffusion actuelle en Occident, en passant par l'étude minutieuse de ses diverses circulations dans l'Afghanistan historique et le large domaine centrasiatique.

Professeur certifié en éducation musicale, enseignant en ethnomusicologie à l'Université Côte d'Azur et musicien, Sylvain Roy est docteur en ethnomusicologie, auteur d'une thèse sur le rubāb afghan. Ses travaux portent non seulement sur l'organologie des instruments d'Asie centrale et leurs répertoires, en relation avec les lieux performatifs, mais sur leur histoire et leur diffusion, notamment dans le domaine de l'archéo-lutherie des instruments centrasiatiques, du xie au xviiie siècle.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Musicologie

Mots-clés : musique, Afghanistan, organologie, Iran, instrument

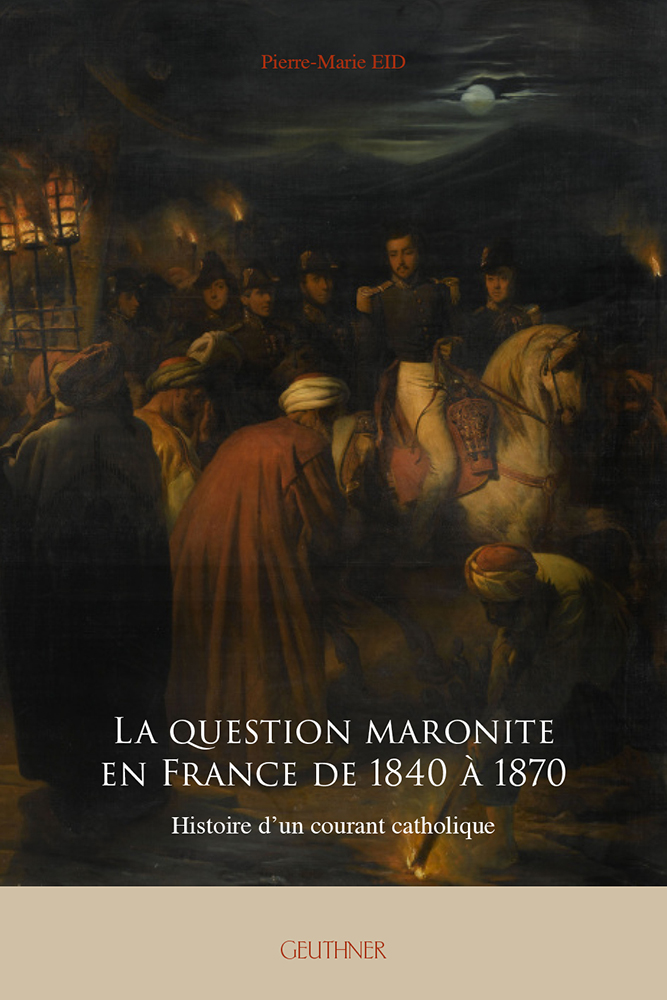

La Question maronite en France de 1840 à 1870

Histoire d’un courant catholiqueAuteur(s) : EID Pierre-Marie

Parution : 2026

En savoir plus...

ISBN 13 : 978-2-7053-4145-9

Pages : 374

Format (mm) : 160x240

Dévoilant l’existence d’une « question maronite » et d’un courant maronitophile dans les pans de l’opinion catholique et les milieux intéressés à l’Orient, l’analyse scrute les protagonistes et les motivations d’un mouvement au prisme des évolutions politiques, sociales et religieuses qui ont marqué trois décennies centrales allant de la crise d’Orient en 1840 à la chute du Second Empire en 1870.

Cette recherche qui mobilise un vaste corpus documentaire de sources jamais croisées, explore des archives de première main souvent traduites de façon inédite. Le traitement des sources est d’une objectivité remarquable au regard des enjeux délicats que soulèvent la contextualisation et l’interprétation.

Docteur en histoire des religions et licencié d’arabe, Pierre-Marie Eid a exercé dans le conseil et la traduction pour des représentations diplomatiques et religieuses à Paris. Il a également collaboré avec des cabinets d’analyse spécialisés dans le Moyen-Orient. Ses travaux de recherche en histoire portent sur les missions orientales catholiques en Europe et les enjeux du catholicisme dans le bassin méditerranéen (xixe-xxe siècles).

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : Catholique, maronite, religion, historiographie

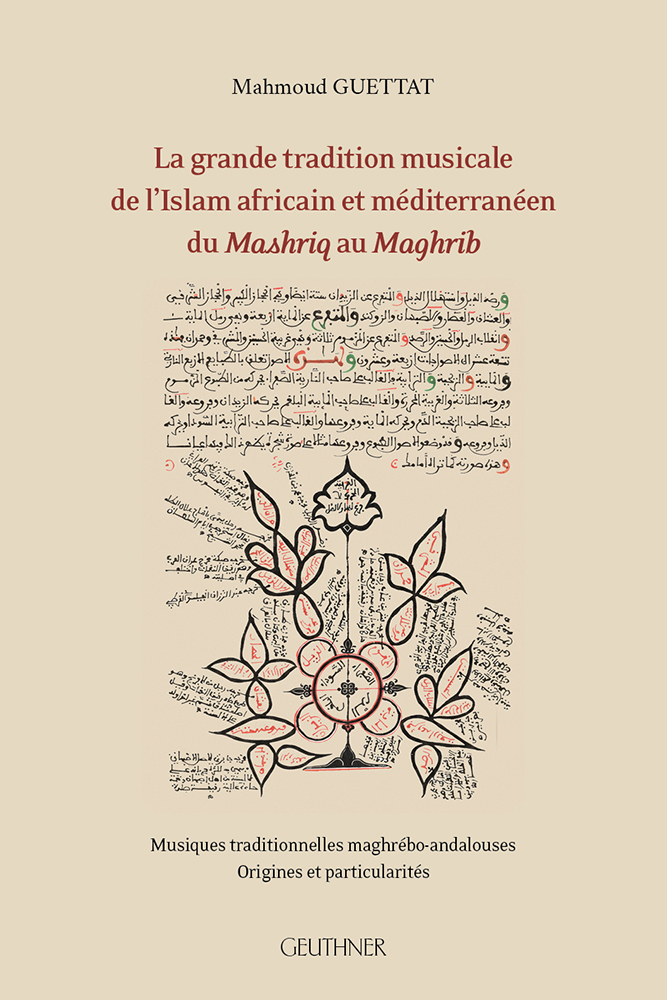

La Grande tradition musicale de l’Islam africain et méditerranéen du Mashriq au Maghrib

Musiques traditionnelles maghrébo-andalouses, Origines et particularitésAuteur(s) : GUETTAT Mahmoud

Parution : 2026

En savoir plus...

ISBN 13 : 978-2-7053-4139-8

Pages : 982

Format (mm) : 160x240

Deux volets structurent cette étude : un premier consacré à l’école du Mashriq, les différents aspects de son corpus musical et de ses mutations. Ce préambule est nécessaire à la compréhension de la formation et du perfectionnement de l’école du Maghrib musulman – second volet – son analyse, son rôle, la présentation critique de son histoire et l’état actuel de son répertoire classique d’expression arabe, celui des nūbat.

Il est nécessaire de penser l’histoire musicologique du monde musulman en termes de métissage entre particularismes locaux et syncrétismes supranationaux, et ce contre la tentation essentialiste, y compris dans les versions nationalo-traditionalistes. Ils se révèlent à travers l’expression musicale, la référence aux grands théoriciens, la systématisation de l’échelle musicale, des formes et structures modales et rythmiques ; encore plus prononcée, dans le domaine de l’organologie… mais aussi, contre les falsifications idéologiques et les manipulations politiciennes de l’héritage culturel multidimensionnel du Mashriq au Maghrib.

Grâce à la spiritualité étendue de l’Islam, et au matériau linguistique de base, l’arabe, s’est codifié au cours des siècles un tronc commun supranational, un langage de dialogues et d’échanges, de l’Espagne aux Indes, souvent réduit à la simple confluence arabo-irano-turque, mais dont la constitution est en réalité plus vaste et plus complexe.

Par son apport, La grande tradition musicale de l’Islam africain et méditerranéen, est une brillante exploration des racines et des efflorescences d’une mémoire culturelle, une manière particulièrement pertinente de revisiter les multiples facettes d’un art de vivre, d’un « être-au-monde ».

Professeur émérite à l’Université de Tunis, Mahmoud GUETTAT collabore avec d’autres institutions nationales et internationales. Musicien-chercheur en musicologie et civilisation arabo-musulmane, il fonde l’Institut Supérieur de Musique de Tunis, et initie, depuis 1982, l’enseignement musicologique à l’Université tunisienne. Membre actif du Conseil scientifique de Beït al-Ḥikma, son œuvre pédagogique et scientifique est indissociable de ses activités artistiques. Ses recherches s’orientent vers la musique maghrebo-arabo-andalouse et plus largement méditerranéenne, africaine et orientale. Le Ministère des Affaires culturelles crée en 2017, le Prix international de musicologie, baptisé « Prix Mahmoud Guettat ». Par ses activités et son œuvre, il participe tant à la réhabilitation du patrimoine musical et à la valorisation des musiciens traditionnels qu’à une meilleure appréciation de la richesse des musiques traditionnelles.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Musicologie

Mots-clés : Mashriq, Maghrib, musique, traditions, Andalousie, Méditerranée, Islam, Afrique

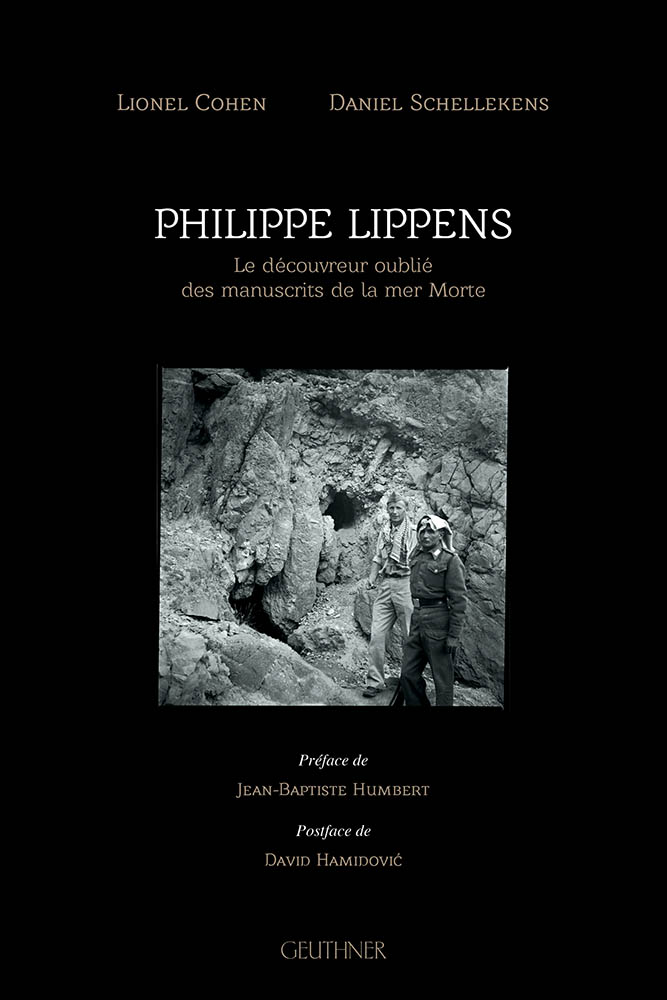

Philippe Lippens

Le découvreur oublié des manuscrits de la mer MorteAuteur(s) : COHEN Lionel, SCHELLEKENS Daniel

Parution : 2025

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341275

ISBN 13 : 9782705341275

Format (mm) : 160x240

culture archéologique du judaïsme ancien

Cette collection se conçoit comme un ensemble d’études thématiques circonscrites aux traces archéologiques du judaïsme ancien et leurs interprétations. Chaque volume cherche à ordonner le matériel archéologique exhumé sur un sujet donné afin de contribuer à caractériser la culture d’hommes et de femmes qui se perçoivent et/ou qu’on perçoit comme juifs ou juives dans l’Antiquité et au Moyen Âge.

La collection s’inscrit dans la perspective de la culture archéologique, c’est-à-dire l’étude d’un ensemble d’objets jugés significatifs et présentant une récurrence d’un site archéologique à l’autre, à une époque donnée plus ou moins longue et dans un ensemble géographique à définir, qui caractérise une société ou un groupe humain. Chaque volume constituant un pan matériel de la culture du judaïsme ancien.

En janvier 1949, dans le désert de Judée, Philippe Lippens, un lieutenant belge des forces des Nations Unies en Palestine, entre dans l’Histoire. Il participe à l’une des plus importantes découvertes archéologiques du XXe siècle : la grotte où les premiers manuscrits de la mer Morte étaient cachés. Ces textes sont les plus anciens témoins de l’Ancien Testament. Ils éclairent d’un nouveau jour deux des grandes religions actuelles : le judaïsme et le christianisme.

Une enquête minutieuse, digne d’un roman ou d’un film, relate le récit de cette découverte ainsi que ses péripéties passionnantes. Lippens va sillonner Jérusalem et contacter les archéologues, religieux, militaires et antiquaires qui ont eu en main les manuscrits et ce afin de localiser précisément la grotte, chose inédite avant lui.

Cet ouvrage retrace pour la première fois en détail, de 1948 à 1950, l’intervention de cet homme discret autant que déterminé. Il reprend in extenso le récit qu’il fit transmettre à l’Institut de France ainsi que les lettres envoyées à son épouse qui décrivent sa vie quotidienne et ses péripéties.

Nous devons ce témoignage aux descendants de la famille Lippens qui ont ouvert leurs archives. Passionné d’histoire et d’orientalisme, leur père et grand-père entendait donner une place à part entière à la Belgique dans la découverte qu’il pressentait inestimable pour l'humanité.

Daniel Schellekens est le neveu de Philippe Lippens. Très proche de son oncle, il fit en 1960 un voyage scolaire à Qumrân et visita la grotte 4 avec son cousin Maurice Lippens. Les deux en gardèrent un fort souvenir. Ingénieur civil, compositeur et mathématicien, il est à l’origine de ce projet sur le récit de la découverte qui tenait beaucoup aux enfants de la famille Lippens, ses cousins.

Lionel Cohen, gendre de Daniel Schellekens, est passionné d’histoire, plus particulièrement celle du Proche-Orient. Diplômé d’HEC Paris (Executive MBA), informaticien et formateur, il visite à de nombreuses reprises les sites archéologiques de la mer Morte. François Lippens, le fils aîné de Philippe, lui demande en 2018 de rédiger le présent ouvrage qui retrace l’action de son père à cette époque, en restituant les contextes historiques, scientifiques et religieux.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Religions-Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : judaisme, lippens, religion, Jérusalem, archéologie

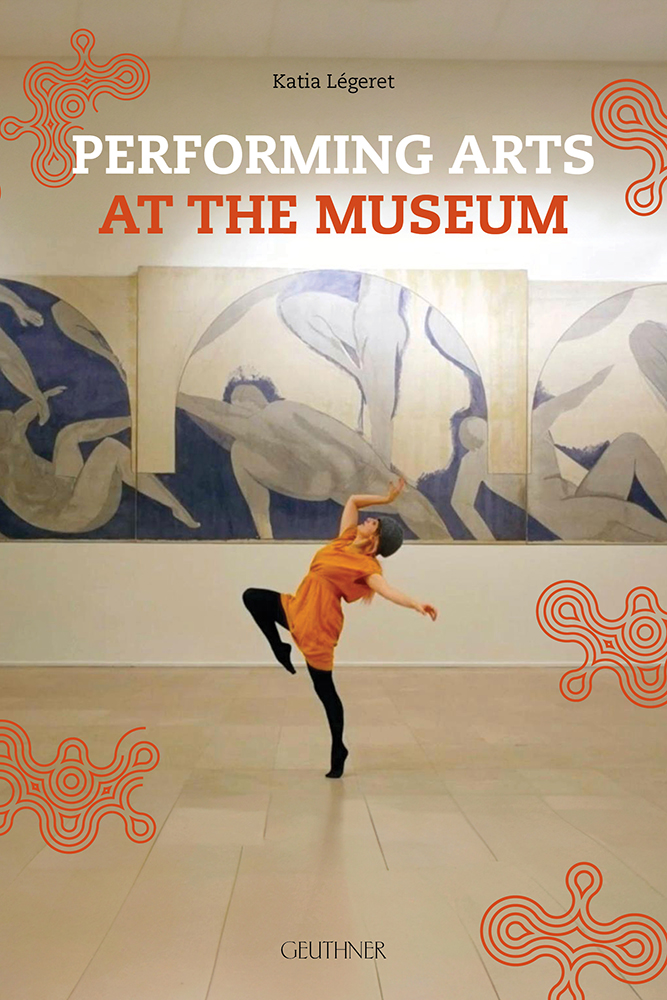

Performing Arts at the Museum

Auteur(s) : LÉGERET Katia

Parution : 2025

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341350

ISBN 13 : 9782705341350

Pages : 136

Format (mm) : 160x240

How do younger generations imagine visiting exhibition sites and museums? What sorts of artistic interactions might this involve in relation to the works? How are they moved by the sculpture of an ancient Indian deity, uprooted from her place of origin and exhibited in Paris? Since 2012, an international network has developed involving hundreds of students, artists and researchers spanning France, India, Europe and Latin America, who have created all sorts of in situ artistic performances (dance, theatre, music, poetry), in order to convey their ideal museum experience. They are shaking up certain codes between visitors to create forms of togetherness, involving sensitive, transcultural and ecological approaches for the transmission of intangible heritage. The videos of these performances are available on the project website www.creons-au-musee.com.

Katia Légeret is a researcher and Professor of Philosophy and Performing Arts at University Paris 8. Director and choreographer, she is a Bharata-natyam artist under the name Manochhaya, and a specialist in Indian classical and contemporary forms of dance theatre. She is the author, in particular, of Dance Theatre of India, Crossing New Aesthetics and Cultures (Niyogi Books, 2018), and has edited collective works including Rodin and the Dance of Shiva (Niyogi Books, 2016) and Créons au Musée, (Geuthner, 2019), relating to international research projects involving partnerships in Paris with RMN-Grand Palais, the National Museum of Asian Arts-Guimet and the National Library of France (BnF).

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Arts

Mots-clés : museum, performance, art, choreography, Dance, museum experience

Du sol aux murs

Peintures éphémères de l’Inde Carnet de voyageAuteur(s) : JUMEL Chantal

Parution : 2025

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341343

ISBN 13 : 9782705341343

Pages : 160

Format (mm) : 210x280

Les peintures éphémères qui ornent les sols et les murs de l’Inde se déploient telles des tapisseries vivantes, capturant l’essence des rituels religieux, des fêtes saisonnières, des mythes fondateurs et des récits mythologiques. Chaque création offre une perspective unique du patrimoine graphique et culturel de l’Inde, exprimé à travers une grande diversité de formes et de couleurs. Du Kérala au Tamil Nadu, en passant par les villages du Rajasthan, du Bengale, de l’Odisha et du Jharkhand, les régions dévoilent des styles distincts, où les artistes, souvent anonymes, perpétuent des gestes ancestraux en créant des motifs qui célèbrent la vie, les divinités et la nature, tout en honorant le rythme du temps et des saisons.

Diplômée de l’École Pratique des Hautes Études, Sorbonne, Chantal Jumel est chercheuse indépendante, voyageuse, photographe, artiste et auteure, spécialisée dans les arts visuels et rituels de l’Inde. Lauréate du CNL (Centre National du Livre) 2013, et de la SCAM (Société civile des auteurs multimédia) 2010. Auteure de deux ouvrages : « Voyage dans l’imaginaire Indien, Kolam, dessins éphémères des femmes tamoules » et de « Kolam et Kalam, peintures rituelles éphémères de l’Inde du Sud » aux Éditions Geuthner. Réalisatrice d’un film « Kalam Eluttu Pattu » ou « Peindre et chanter le kalam » produit avec le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique).

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Arts

Mots-clés : peintures éphémères, sol, mur, inde, création, motifs

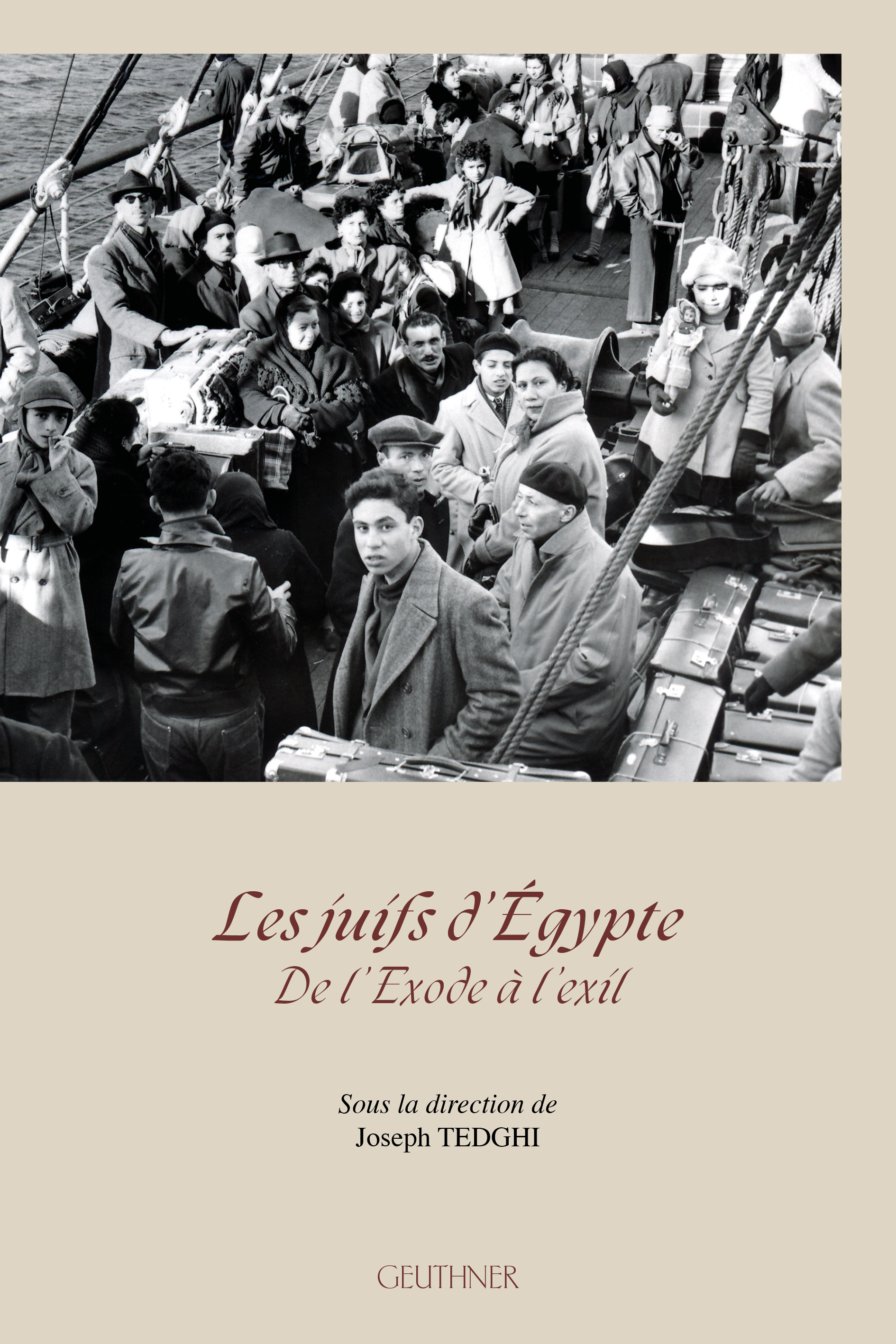

Les juifs d’Égypte

De l’Exode à l’exilAuteur(s) : TEDGHI Joseph (dir.)

Parution : 2024

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341305

ISBN 13 : 9782705341305

Pages : 354

Format (mm) : 160x240

De l’exode de Judée (-587) à l’exil forcé de 1956, l’Égypte, terre de mille civilisations, fut pour les juifs un refuge salutaire en dépit de quelques périodes sombres, voire un pays de cocagne à la fin du xixe siècle et dans la première moitié du xxe siècle. Au lendemain de la création de l’État d’Israël en 1948 et de la nationalisation du canal de Suez en 1956, les juifs d’Égypte, massivement expulsés ou contraints de quitter leur terre natale, prennent la route de l’exil, se dispersant aux quatre coins du monde.

Pour commémorer le cinquantième anniversaire de cet exode, un colloque a été organisé à l’Institut national des langues et civilisations orientales de Paris, rassemblant des intervenants de divers horizons. Le présent ouvrage réunit leurs interventions articulées autour de cinq thèmes essentiels : l’histoire de la présence juive sur les rives du Nil, les mutations socio-culturelles aux xixe et xxe siècles, la communauté caraïte, l’expression artistique et littéraire ainsi que l’intégration au lendemain de l’exil dans les différents pays d’accueil.

Cet ouvrage nous invite à découvrir un héritage souvent méconnu, un parcours humain et historique qui éclaire les ombres d’un monde en mutation.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : exode, juifs, Egypte, Judée, refuge, colloque, Nil,

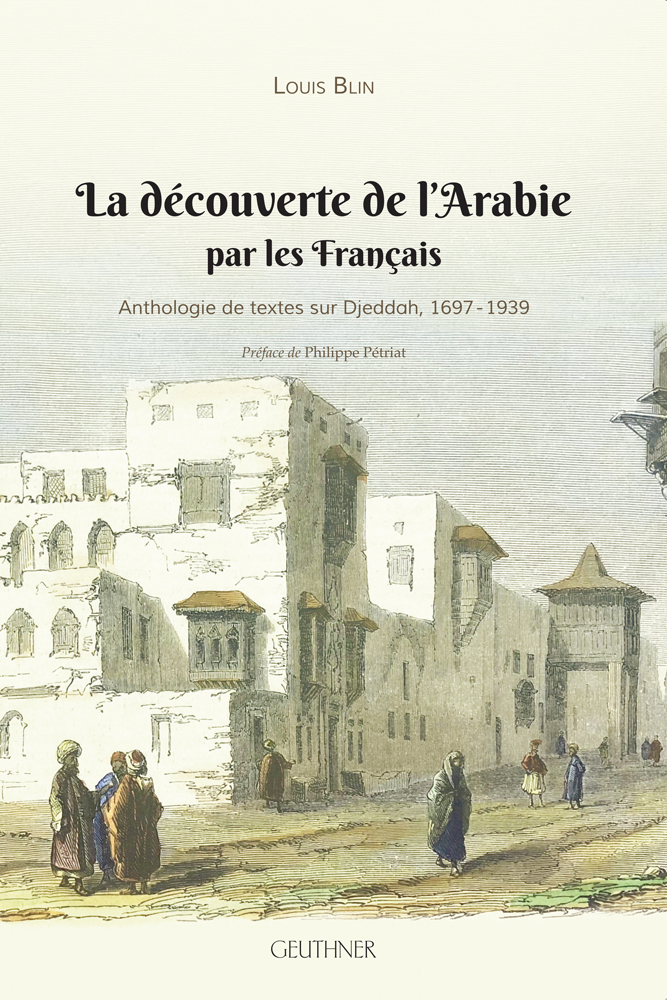

La découverte de l’Arabie par les Français

Anthologie de textes sur Djeddah, 1697 - 1939. Préface de Philippe PétriatAuteur(s) : BLIN Louis

Parution : 2019

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340117

ISBN 13 : 9782705340117

Pages : 788

Format (mm) : 160x240

Illustrations : Gravures et dessins

Les écrits français sur la ville de Djeddah forment un corpus riche et méconnu. Des auteurs prestigieux comme Alexandre Dumas, Arthur de Gobineau, Victor Hugo, Jules Verne, Paul Nizan, Albert Londres, Joseph Kessel ou Paul Morand y côtoient des dizaines de voyageurs oubliés et des signatures moins célèbres. Sa constitution au XIXe siècle est liée à l’éveil de l’intérêt de la France pour le bassin de la mer Rouge et le pèlerinage à La Mecque, à mesure qu’elle devenait une puissance musulmane. Le consulat de France, ouvert en 1839 à Djeddah, deviendra le port d’attache de voyageurs attirés par une région restée jusqu’alors méconnue par la culture européenne. Ainsi est-ce par le biais de cette ville que les Français découvrirent l’Arabie, sur les plans humain, politique, religieux et littéraire. Elle fut le creuset d’un savoir français aujourd’hui oublié.

Cette anthologie exhume les sources françaises de l’histoire de l’Arabie. Elle rassemble, introduit et commente plus de deux cents écrits d’une précision remarquable sur Djeddah, souvent d’une grande valeur littéraire. Ces textes en dressent un tableau évolutif fourmillant de détails sur tous les aspects de sa vie quotidienne, qui permet de suivre son évolution et celle du regard français sur l’Arabie. L’occultation de l’Arabie dans l’imaginaire français dans la seconde partie du XXe siècle a contribué à effacer ces écrits du patrimoine orientaliste, qu’ils relèvent du domaine documentaire, du récit de voyage ou de la fiction. Djeddah y avait pourtant sa place pendant près d’un siècle, en particulier grâce au fameux tombeau d’Ève, qui reliait le patrimoine commun aux grands monothéismes à l’espace symbolique oriental.

Louis Blin, docteur en histoire et arabisant, a été consul général de France à Djeddah de 2012 à 2015. Il a publié de nombreux livres et articles sur le monde arabe contemporain.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Histoire-Littérature

Mots-clés : Djeddah, Péninsule Arabique, Anthologie, Patrimoine orientaliste

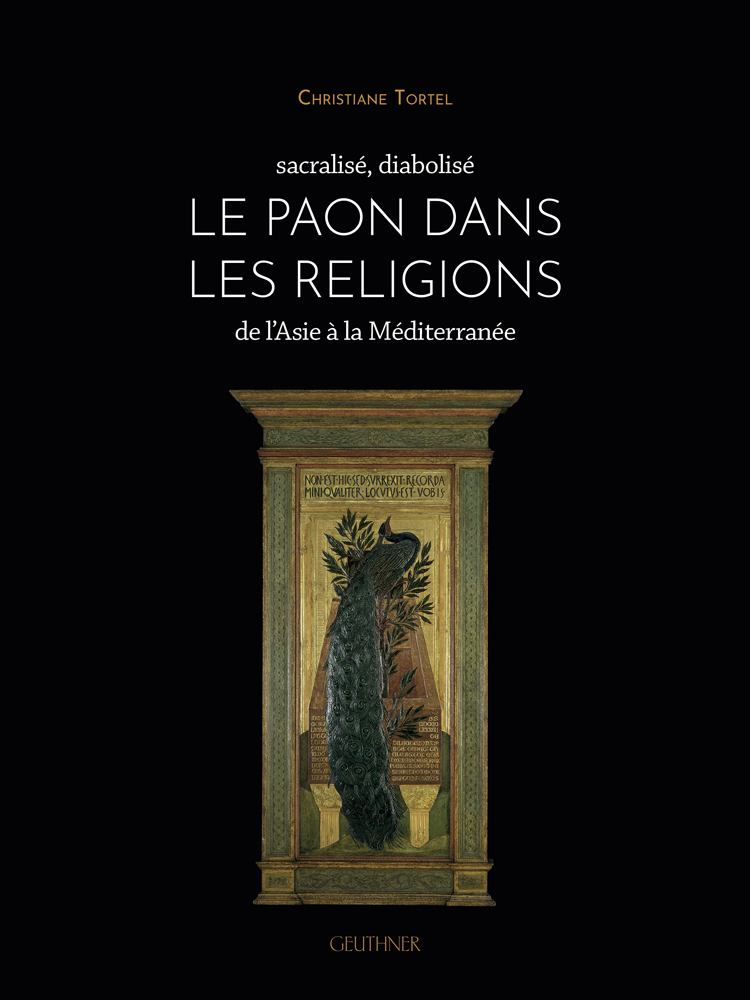

Sacralisé, diabolisé : le paon dans les religions de l’Asie à la Méditerranée

Auteur(s) : TORTEL Christiane

Parution : 2019

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339876

ISBN 13 : 9782705339876

Pages : 494

Format (mm) : 210x280

À cause de sa beauté bien sûr, mais aussi parce qu’il déploie sa queue ocellée d’Est en Ouest, s’habille de neuf au printemps, annonce la pluie par ses cris et résiste au venin des serpents qu’il tue, le paon a été porté au plus haut de l’échelle des symboles dans les religions de l’Asie à la Méditerranée. Gardien des Portes de l’Au-delà en Chine archaïque, Monture du dieu de la guerre en Inde, Avatar du Bouddha Gautama dans les contes didactiques, Substitut du Dionysos Sauveur dans les cultes à Mystères après les conquêtes d’Alexandre, l’oiseau conserve intacte sa valeur d’éclaireur sur les Voies du Salut jusqu’en christianisme byzantin et post-byzantin dans les terres de culture gréco-romaine. Mais tout à coup en Occident médiéval, jugé trop fier de sa beauté, il tombe de toute sa hauteur et devient une incarnation du Diable. Le processus de diabolisation s’avère d’autant plus énigmatique dans ses causes que les clercs lui font endosser certains – et seulement certains – des vices qui n’appartiennent qu’à l’homme, dont des pratiques sexuelles qui le rendent encore plus monstrueux.

La question que pose cette incroyable campagne de destruction est donc une question de représentation, mais de représentation de qui ? L’identification par les Textes du personnage le plus exécré en cette période troublée par l’expansion de l’islam permettra-t-elle de neutraliser le réflexe de répulsion éprouvé envers le plus beau des oiseaux depuis des siècles, et cela même

à la seule vue de ses plumes ?

Christiane Tortel est un chercheur indépendant (Dr EPHE Sciences religieuses, diplômée de l’Institut des Langues Orientales et de l’Institut d’Art et d’Archéologie), auteur-traducteur de différents ouvrages sur le Soufisme, elle prend le risque de dépasser les limites de sa spécialité pour mettre en lumière les dérives sectaires des religions. Elle fonde son argumentaire non seulement sur l’analyse des Textes (grec, latin, arabe, persan, etc.), mais aussi – quand les Textes sont muets – sur l’iconographie. Elle offre ainsi au lecteur un dossier illustré d’une richesse prodigieuse à la hauteur de la diversité des couleurs de l’oiseau.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Religions

Mots-clés : Paon, Art, Cultes, Hindouisme, Bouddhisme (Asie Centrale, Chine, Japon), Achéménides, Ptolémées/Lagides, Parthes, Sassanides, Colonies grecques de la Mer noire, Afrique romaine,

Bullarium Maronitarum

Bullaire MaroniteAuteur(s) : ISSA Mireille

Parution : 2019

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340124

ISBN 13 : 9782705340124

Traduction : Karam Rizk & Mireille Issa

Pages : 732

Format (mm) : 160x240

Aux côtés de Léon X, Grégoire XIII, Urbain VIII, Clément XII et Benoît XIV, souverains Pontifes romains, s’illustrent dans le Bullaire maronite les Patriarches maronites Georges de Sebeel, Estéphan Douwayhi, Siméon Awwad et Toubia Khazen. Quand la traduction du Bullarium Maronitarum fut entreprise, l’objectif était clair : mettre à la disposition des historiens et des chercheurs un outil de travail susceptible de les aider à surmonter divers problèmes, principalement ceux de la langue. 1213 et 1899 sont les dates des deux bulles qui bornent dans l’œuvre un intervalle de quelques siècles marquant profondément l’histoire des maronites, et des rubriques desquelles se dégage symboliquement une tonalité imprimée à l’ensemble : la communion ecclésiale, souci majeur du Saint-Siège.

En effet, la première bulle donnée en 1213 par Innocent III à Jérémie Amchiti, et invitant ce dernier au Concile de Latran projeté en 1215, entend récupérer la Terre Sainte, condamner les hérésies et procéder à la réforme de l’Église universelle. L’avant-dernière bulle adressée en 1899 en confirmation de l’élection du Patriarche maronite Élias Houwayek est suivie de la formule de profession de foi prescrite uniformément aux Orientaux et Latins. Néanmoins, si le corpus des deux cent treize bulles réunies par Toubia Anaissi (1870-1950), moine de l’Ordre Mariamite Maronite et abbé de l’Hospice-Collège Maronite de Rome, est imprégné par la prééminence d’une Église qui se veut unifiée, il charrie selon un rythme inégal, très timide entre le XIIIe et le XVe siècle et s’intensifiant dès le XVIe siècle pour constituer une solide correspondance, un événementiel lourdement chargé dont les maronites ont vécu les vicissitudes avec plus ou moins d’acuité dramatique : la période mamelouk, la mission franciscaine représentée par Grifon de Courtray, la Compagnie de Jésus par l’Italien Jérôme Dandini, l’ascension du Collège Maronite, tournant décisif dans la vie des maronites dont une élite réussit une brillante insertion dans la République des Lettres, notamment Joseph Simon Semaani, pionnier du Synode Libanais. Lui aussi le Synode bénéficie dans cette littérature épistolaire de l’attention qui lui est due, tout comme l’affaire de Hindiyyé, les élections patriarcales, les réformes dogmatiques et liturgiques, celle du monachisme, la christologie et la communication des décrets de Propaganda Fide.

Cet ouvrage est traduit et annoté par le Père Professeur Karam Rizk, Vicaire de l’Ordre Libanais Maronite et Recteur émérite de l’Université Saint-Esprit de Kaslik, et le Professeur Mireille Issa, Chef du Centre d’Études Latines de la même Université.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Religions

Mots-clés : Maronite, Bulles, Bullaire

Signifiance du monde

Analytique grammaticale et pensée de l’êtreAuteur(s) : TRISTANI Jean-Louis

Parution : 2019

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340131

ISBN 13 : 9782705340131

Pages : 194

Format (mm) : 160x240

Signifiance du monde propose une « harmonisation intégrale » entre la linguistique saussuro-guillaumienne des langues naturelles et la pensée phénoménologique heideggérienne de la vérité de l’être en tant qu’alètheia, dans son sens grec de « ce qui sort de la latence » et que Jean-Louis Tristani nomme illatence. En d’autres termes, cet essai donne accès à une compréhension des « relations grammaticales évidentes qui articulent l’être, dans sa vérité, et la pensée, telles qu’elles sont a priori données dans le système linguistique de n’importe quelle langue naturelle ». Cette mise au jour de la co-originarité de la langue et de la pensée corrobore la formule du linguiste français Antoine Meillet, maintes fois citée par Gustave Guillaume, selon laquelle, en ce lieu intelligible de la langue « tout se tient et a un plan d’une pleine rigueur ». Une rigueur qui intègre le système morpho-lexical d’une langue, en tant qu’intégrale des conditions d’effection du discours, avec les conditions existentiales de possibilité du Dasein en tant qu’être-au-monde. D’où Signifiance du monde, ce titre qui annonce la composante linguistique de notre présence au monde.

Licencié en théologie et agrégé de philosophie, Jean-Louis Tristani (1935-2012) enseigna à la Sorbonne au Département de Sociologie sous l’égide de Raymond Aron. Il participa au mouvement « Socialisme ou barbarie ». La découverte de la phénoménologie allemande, de la mythologie comparée de Georges Dumezil, puis de la linguistique de Gustave Guillaume le conduisit à s’interroger sur les fondations grecques de l’anthropologie et à s’avancer sur la voie d’une grammaire et d’une anthropologie générales. Enfin, il se voua à une recherche inédite sur la langue balinaise en collaboration avec l’Université de Denpasar.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Linguistique-Dialectologie

Mots-clés : linguistique saussuro-guillaumienne, langues, pensée phénoménologique, relations grammaticales, linguistique

L’à peine ou la façon de l’ange

Auteur(s) : MONTSERRAT Claude

Parution : 2019

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340308

ISBN 13 : 9782705340308

Pages : 88

Format (mm) : 160x240

« Ce fut comme un océan. Un océan métaphysique. Où perdre ses repères. Lâcher la langue grecque et plonger en liberté. Et se perdre. Et se laisser dérouter, retourner, dans ses idées et dans ses schèmes. Dans ses certitudes. Et ses acquis immémoriaux. Ce fut comme un océan et non pas une terre parce que la peau des mots se ravivait soudain à ce contact. L’eau n’est pas l’air. Elle se fait sentir tout le temps que l’on est en elle. Elle instaure le contour et l’appartenance. Elle baigne. Et ce fut bien cela que fit cette métaphysique, venue de l’est d’Athènes, en son orient persan. Plonger la réflexion dans un bain de fraîcheur.

...Peut-être la pensée la plus prodigieuse rencontrée en ces eaux fût celle que l’homme est naturellement destiné à devenir ange. Ni surhomme, ni esprit, ni bête, ni néant. Non, ange. Ange au corps subtil et à la bienveillance. »

Claude Montserrat, agrégée de Philosophie et Docteur ès lettres, s’attache dans tout son questionnement à mettre en regard l’occident de la pensée, venu de Grèce, et son orient, venu de Perse. Sa recherche commencée dans Cette Lumière (Encre Marine 2000), continuée dans « Sois ! » (Geuthner 2016), se prolonge dans L’à peine ou la façon de l’ange sous la figure de l’ange comme advenir à soi-même.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Philosophie-Philologie

Mots-clés : ange, métaphysique, Grèce, à peine

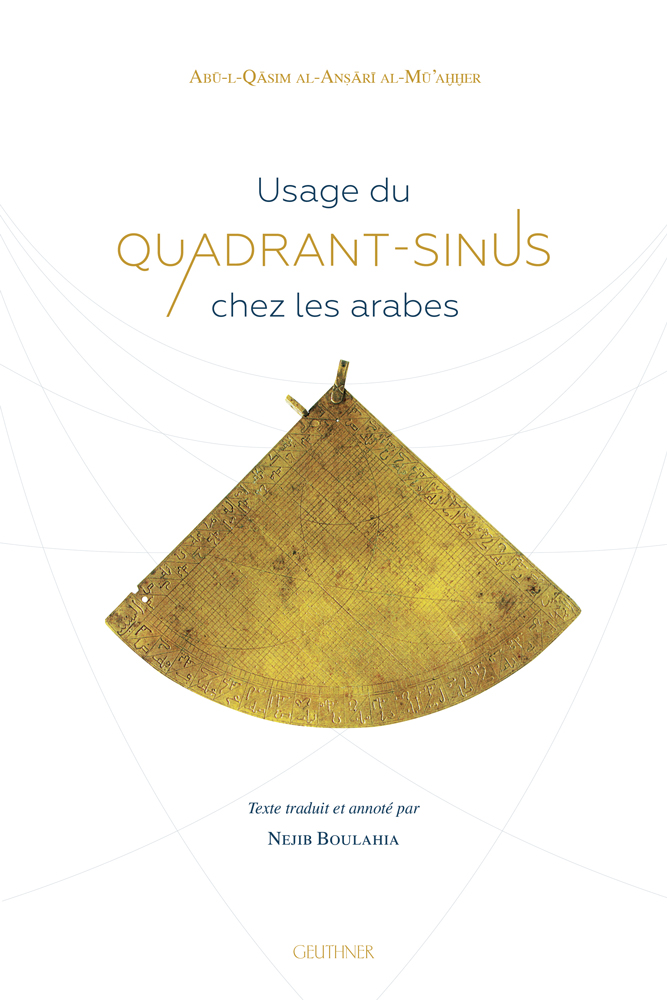

Usage du Quadrant-Sinus chez les arabes

Auteur(s) : AL-ANṢᾹRĪ AL-MŪ’AḪḪER Abū-l-Qᾱsim, BOULAHIA Nejib

Parution : 2019

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340223

ISBN 13 : 9782705340223

Traduction : Nejib Boulahia

Pages : 148

Format (mm) : 160x240

L’astronomie est probablement, la science où les arabo-musulmans ont le plus excellé. Ils ont perfectionné l’héritage ancien et pratiqué la géométrie sphérique, notamment avec le quadrant-sinus. Cet instrument permet de déterminer les coordonnées d’une étoile ainsi que l’équation horaire et la latitude d’un lieu.

Cet ouvrage traduit et commente un ancien manuscrit explicatif du quadrant-sinus de 1147 de l’Hégire (1735) d’Abū-l-Faḍl Abū-l-Qāsim l-Anṣārī surnommé al-Mū’aḫḫar. Il explicite les formules mathématiques utilisées. Ce travail s’insère dans le cadre général de la recherche sur l’histoire des instruments astronomiques.

Nejib Boulahia, ancien professeur de mathématiques à l’Université de Tunis, est spécialiste en géométrie algébrique. Lecteur pour le journal Mathematical Reviews et ancien directeur du département de mathématiques à l’école normale supérieure de Bizerte, il a enseigné à la faculté des sciences de Bicha, Université du Roi Khaled en Arabie saoudite. Il mène des recherches en histoire des mathématiques arabes et de l’astronomie.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Histoire des sciences et des techniques

Mots-clés : astronomie, science, géométrie, quadrant-sinus, instruments astronomiques, mathématiques

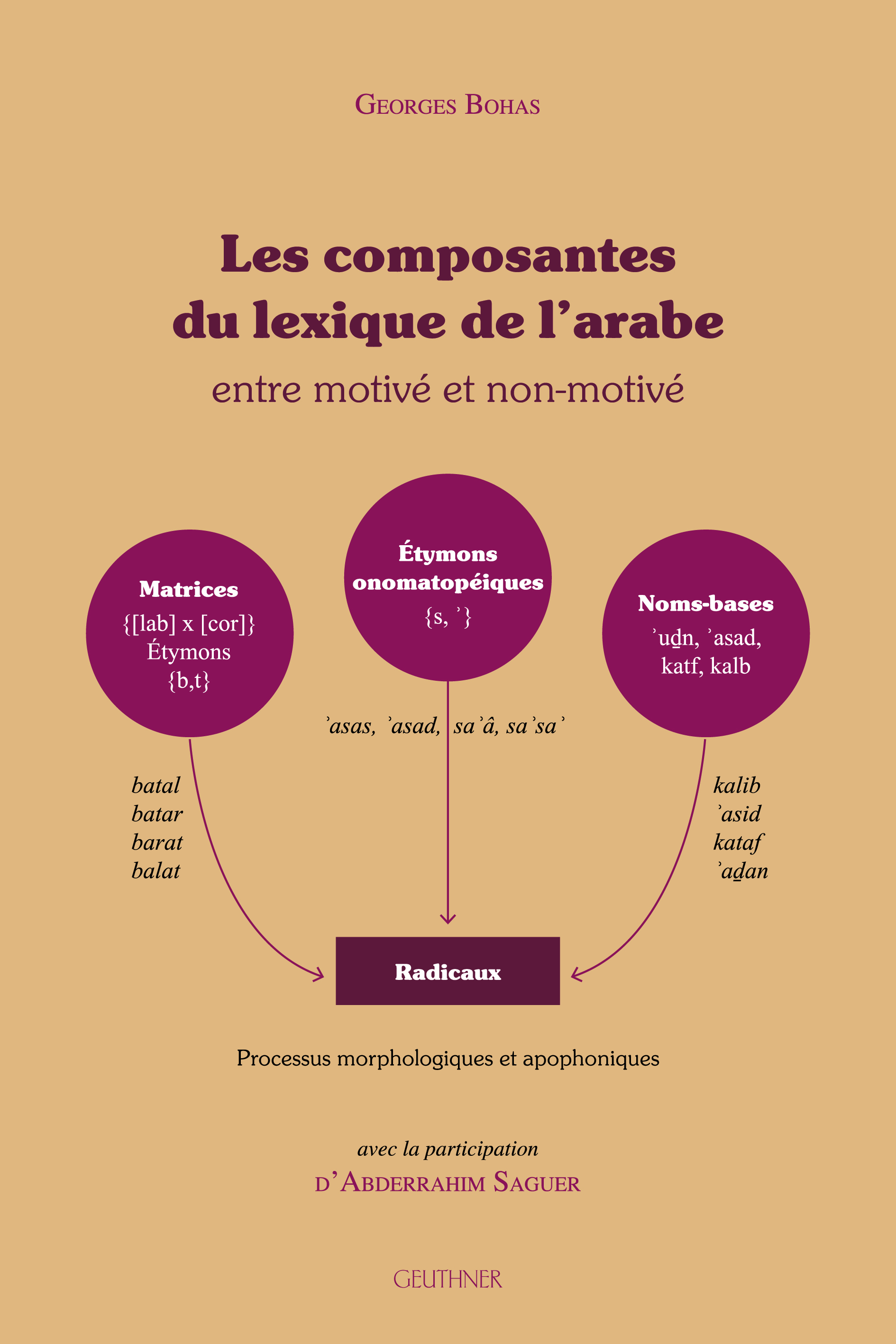

Les composantes du lexique de l’arabe

entre motivé et non-motivéAuteur(s) : BOHAS Georges

Parution : 2019

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340247

ISBN 13 : 9782705340247

Pages : 276

Format (mm) : 160x240

La majorité des arabisants, sémitisants et linguistes adoptent, pour organiser le lexique des langues sémitiques, le concept de « racine », élaboré voici une douzaine de siècles par Sîbawayhi et son « maître » al-Khalîl. Certains sont même allés jusqu’à prendre ce concept pour une réalité innée présente dans le cerveau des locuteurs de ces langues, alors qu’il a été démontré par les travaux antérieurs de l’auteur qu’il échappe totalement à la conscience spontanée des locuteurs natifs. De nombreuses études ont de surcroît prouvé qu’il s’agit d’un concept trop abstrait pour organiser la phonologie et insuffisamment abstrait pour organiser le lexique. L’organisation fondée sur la racine échoue en outre à expliquer les principales caractéristiques de l’arabe : son extraordinaire propension à la synonymie, à l’homonymie et à l’énantiosémie.

Alors pourquoi la majorité des savants s’obstine-telle à demeurer fidèle à ce concept ? La réponse tient au fait qu’elle se fonde sur des théories linguistiques qui, se limitant au niveau des phonèmes et des morphèmes, n’adoptent pas les postulats et cadres conceptuels adéquats, ni la démarche et les unités empiriques pertinentes, et échouent donc à identifier les principales composantes du lexique de l’arabe que masque justement l’organisation fondée sur la racine (tri- ou quadriconsonantique).

Or la recherche évolue, précisément au fil de la découverte des inadéquations des concepts et modèles (ainsi la phonologie structuraliste ne domine-t-elle plus le champ, et a-t-on vu naître la phonologie autosegmentale ou la théorie de l’optimalité...). En matière de linguistique arabe, de même, a émergé à la fin du XXe siècle un paradigme nouveau, désormais vérifié sur de grands corpus, articulé en trois grandes composantes :

La composante matrices/étymons, intrinsèquement motivée. Elle se situe au niveau submorphémique où le trait phonétique est pertinent pour représenter la structuration lexicale. La motivation tient à une corrélation établie entre un invariant notionnel et les particularités articulatoires (décrites sous forme d’une matrice de traits phonétiques non ordonnée) dans lesquelles il se manifeste.

La composante des étymons onomatopéiques. En ce cas la motivation tient à l’onomatopée elle-même, « création de mots par imitation de sons évoquant l’être ou la chose que l’on veut nommer », laquelle repose sur ce que Lafont appelle « l’anamorphose » : « Un système de transfert formel, d’une substance sonore ou inorganisée (un bruit naturel) ou autrement organisée (l’émission animale) à l’organisation phonologique humaine ».

La composante des noms-bases, majoritairement non motivée. Encore que certains noms comme « ʾabun » et « ʾummun » puissent trouver une motivation analogue à celle de « père » et « mère » en français (Jakobson).

Cette organisation tripartite permet de rendre compte du pullulement des synonymes, ainsi que de l’homonymie et de l’énantiosémie, abondamment présentes dans le lexique de l’arabe, alors que la conception traditionnelle qui prend la racine pour un primitif ne peut que se borner au constat.

Georges Bohas, membre correspondant de l’Académie de langue arabe de Damas, est professeur émérite à l’ENS-Lyon. Il a longtemps étudié les théories des grammairiens arabes auxquelles il a consacré sa thèse de Doctorat d’État et un ouvrage, considéré maintenant comme un classique, The Arabic Linguistic Tradition (1990) (en collaboration avec J. P. Guillaume et D. E. Kouloughli).

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Linguistique-Dialectologie

Mots-clés : linguistique, langues sémitiques, langues, lexique, phonologie, arabe, phonétique

Beyrouth au XIXe siècle

entre confessionnalisme et laïcitéAuteur(s) : CHAAYA Saïd

Parution : 2018

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339852

ISBN 13 : 9782705339852

Pages : 220

Format (mm) : 160x240

Huit études sont ici rassemblées. Elles sont autant de facettes inédites de l’histoire du Liban. Elles mettent en avant, et pour la première fois, des personnes dont la pensée comme l’action méritent d’être relatées. Le Liban, et surtout sa capitale Beyrouth, est le personnage central de cet ouvrage : déjà État mais pas encore pays, attentif aux particularismes confessionnels de ses populations, mais aspirant à la mise en place d’un sécularisme tolérant et créatif.

De l’archevêque maronite ‘Abdallah al-Bustânî qui réclame pour le Liban la protection de la France à l’émir druze Mohammad Arslân, qui énonce les principes politiques indispensables à une bonne gouvernance en passant par les œuvres sociales des missionnaires occidentaux, des hommes et des femmes agissent. Les francs-maçons, influencés par la philosophie des Lumières, s’essaient aussi à une entreprise nouvelle au Proche-Orient : le dialogue entre les religions mais aussi la rencontre de la foi et de l’esprit laïque. Beyrouth apparaît alors, en cette seconde moitié du xixe siècle et jusqu’à la veille de la Grande Guerre, comme le ferment d’une espérance. Perdure-t-elle aujourd’hui ?

Saïd Chaaya est historien du Proche-Orient, docteur en histoire contemporaine de l’École Pratique des Hautes Études, EPHE-Sorbonne, Paris. Ses recherches portent sur l’histoire intellectuelle et politique du xixe siècle dans le monde arabe, notamment sur la province ottomane de Syrie. Il est rattaché au CNRS-GSRL, Groupe Sociétés Religions Laïcités. Membre de plusieurs sociétés savantes La société historique libanaise, Société libanaise pour les études ottomanes et la Middle East Studies Association), il a enseigné un an à UCLA (University of California Los Angeles) et a organisé un important colloque pour le 300e anniversaire de la Franc-maçonnerie moderne.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : Histoire du Liban, Beyrouth, Empire ottoman, Franc-maçonnerie, Druses, Missions au Proche Orient, Mohammad Arslan, Laïcité

Le scellement de la prophétie en Islam

Khatm al-nubuwwaAuteur(s) : SANGARE Youssouf

Parution : 2018

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339869

ISBN 13 : 9782705339869

Pages : 428

Format (mm) : 160x240

La notion de khatm al-nubuwwa, en tant que fin de la prophétie, s’est imposée comme une doctrine théologique fondamentale en Islam. Dès la mort de Muḥammad en 632, elle fut au cœur de multiples controverses relatives à la prophétie, au Coran, à la sainteté, à l’excommunication et, plus globalement, à l’héritage du Prophète.

S’appuyant sur les sources islamiques, en particulier l’exégèse, le ḥadīth, mais aussi l’historiographie et la philologie, cette étude met en lumière les enjeux de ces controverses et soumet à l’analyse, à travers les textes peu fréquentés de neuf penseurs musulmans, l’évolution et les réinterprétations de cette doctrine depuis les premiers siècles de l’Islam et jusqu’à nos jours. Minutieuse, instructive et accessible, cette étude contribuera à ouvrir de nouvelles perspectives d’approches de l’Islam contemporain.

Youssouf T. Sangaré est islamologue et docteur en études arabes. Chargé de cours en Histoire de l’Islam et en langue arabe des médias de 2013 à 2015 à l’Université de Strasbourg, il fut aussi post-doctorant au programme ‘‘Islamologie’’ du Laboratoire d’Excellence Religions et Sociétés dans le Monde Méditerranéen à l’Université Paris IV, Sorbonne.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Religions

Mots-clés : Islam, Coran, Sainteté, Prophétie, Exégèse, ḥadīth, controverses

Le rite portugais à Bordeaux d’après son Seder Hazanut

Étude ethnophilologique et édition des Ordres des prières de 1870-1871Auteur(s) : NAHON Peter

Parution : 2018

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339883

ISBN 13 : 9782705339883

Pages : 120

Format (mm) : 140x200

On propose ici l’édition introduite et annotée d’un des seuls manuscrits modernes à caractère religieux émanant du judaïsme méridional français : les « Ordres des prières, et usages pour les חַזָנִים pour tout le courant de l’année ». Composé en français entre 1870 et 1871, ce texte singulier, qui est plus qu’un simple code de prescriptions liturgiques, a servi pendant plus d’un siècle comme guide du bon usage du vieux rite sephardi, dit portugais, de Gascogne, jusqu’à ce que son unique manuscrit soit malencontreusement détruit il y a une dizaine d’années. Établie d’après le seul témoin restant, à savoir, une photocopie « miraculeusement » conservée du document original aujourd’hui perdu, l’édition du texte, précédée de son introduction philologique et linguistique et richement parée de notes, fait la part belle aux comparaisons avec des textes analogues relevant du genre du Seder ḥazanut, notamment d’Amsterdam ; elle comporte une dimension ethnographique en ce que l’étude en est faite avec référence contrastive permanente aux usages transmis oralement jusqu’aujourd’hui et recueillis par nous à Bordeaux. Peter Nahon, né en 1994, est archiviste paléographe (promotion 2017) et chargé de cours en linguistique romane et française à l’Université de Paris-Sorbonne. Auteur de plusieurs articles et monographies en philologie et en linguistique latines et romanes, il est également secrétaire de rédaction de la Revue des études juives. Ses recherches portent sur les rapports qu’entretiennent les religions avec les langues, tant à travers les productions textuelles que les pratiques orales.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Religions-Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : Religion, Judaïsme, Liturgie, Ethnologie, Philologie

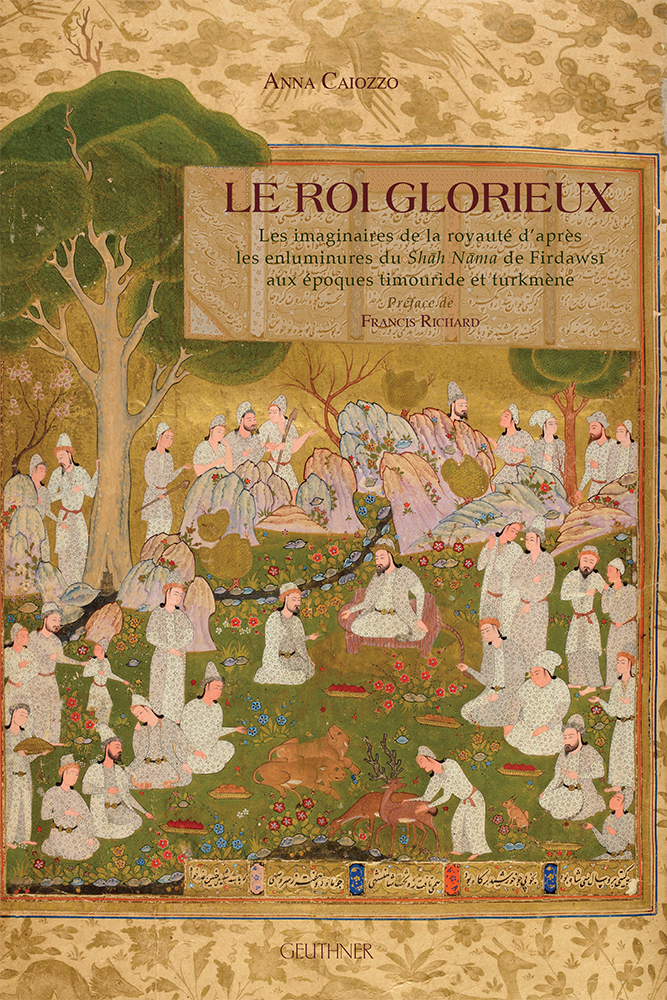

Le Roi glorieux

Les imaginaires de la royauté d’après les enluminures du Shāh Nāma de Firdawsī - Époque timouride et turkmèneAuteur(s) : CAIOZZO Anna

Parution : 2018

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339791

ISBN 13 : 9782705339791

Tome : Préface de Francis

Pages : 380

Format (mm) : 158x240

Illustrations : 32 planches couleurs

Le Livre des rois de Perse ou Shāh Nāma est l’une des œuvres poétiques et épiques majeures du monde iranien. Composé au début du XIe siècle par Firdawsī, le poème met en scène les mythes fondateurs de la Perse ainsi que la geste des rois depuis les temps archaïques jusqu’à la chute des Sassanides. Illustré à partir du XIVe siècle, c’est véritablement à compter du XVe siècle, sous les Timourides puis sous les Turkmènes, que le Livre des rois est largement commandité par les souverains et qu’il donne naissance à un vaste corpus enluminé.

Cet intérêt des princes de la maison de Tīmūr pour le Livre des rois ne va pas de soi. Pourquoi les souverains turco-mongols s’intéressent-ils à cette épopée persane, au point d’y projeter leur imaginaire et leurs ambitions personnelles ? Quelles dimensions du récit sont mises en avant dans les programmes iconographiques destinés aux souverains turco-mongols ?

Pour répondre à ces questions, Anna Caiozzo se livre à une étude minutieuse des corpus enluminés de cette époque. Dans leur grande diversité, outre la geste des héros, ils valorisent tous la fonction souveraine, insistant notamment sur la dimension charismatique de la royauté, et sur les éléments qui permettent au roi de bien gouverner. Autant d’aspects qui, outre le formidable instrument d’acculturation que ce texte représentait, ont incité les Turco-mongols à l’adopter et le promouvoir comme une œuvre littéraire majeure de leur époque, un statut qu’elle n’a, à travers les siècles, jamais véritablement perdu.

Anna Caiozzo est professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université Bordeaux Montaigne où elle enseigne l’histoire des mondes musulmans médiévaux. Spécialiste des images, elle explore l’herméneutique des manuscrits à peintures et l’histoire des imaginaires orientaux.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : Iran, Perse, époque timouride, époque turkmène, Livre des rois, Shāh Nāma, Firdawsī,

L'Esprit de Sainteté dans le conseil de l'âme

Auteur(s) : IBN EL-‘ARABÎ

Parution : 2018

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339029

ISBN 13 : 9782705339029

Traduction : Sakhr Benhassine

Pages : 710

Format (mm) : 160x240

Recension de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer : cliquez içi

S’il ne fallait étudier qu’une seule oeuvre d’Ibn el-‘Arabî, ce devrait être celle-ci. Méditée encore de nos jours par les Çûfîs qui y trouvent les bases essentielles à la restauration d’une spiritualité opérante de la fin des temps, elle manifeste de manière magistrale le redressement global nécessaire à toute démarche spirituelle, quelle qu’en soit la tradition. Éminemment centrale, elle voit le jour à Mekka en décembre 1203, son auteur a quarante ans, il est à la moitié de sa vie. Il avait quitté son Andalousie natale depuis trois ans et, entouré de disciples de tous horizons, il entame une phase qui évoque celle du Prophète lorsqu’il reçut la révélation au même âge, même endroit, et commença à s’entourer de fidèles de toutes conditions. Ibn el-‘Arabî savait qu’il était le Sceau de la Sainteté muhammadienne, tout comme Muhammed fut et sera à jamais le Sceau de la Prophétie. Élevé en Islâm au rang de Cheikh Akbar, Doctor Maximus, il remplit cette fonction embrassant dans sa double autorité exotérique et ésotérique toutes les disciplines et gnoses que cette religion recèle. Son kérygme fait écho à : Inçah ‘ibêdî ! Conseille Mes serviteurs, ordre divin reçu à Almería, Fès, Mekka, Damas… Mû par cette injonction réitérée et sans appel, il écrit cette oeuvre majeure : Rûh el- Qudus fî Munâçahet en-Nefs, épître qu’il enseignera sa vie durant.

Cette édition comporte le texte arabe établi et commenté sur la base de cinq manuscrits, une traduction française inédite et annotée, précédée d’un préliminaire intitulé De l’Ami à l’Âme, destiné à ancrer cette oeuvre ici et maintenant.

Après des études en chimie, Sakhr Benhassine se tourne vers les études religieuses. Chercheur depuis plus de trente ans, il étudie la religion sous ses diverses formes, en particulier l’Islâm auprès d’éminents maîtres au Maghreb et au Machreq. Partisan d’une refonte de l’entendement du religieux et de l’esprit philosophique, il est l’auteur d’un grand ouvrage de fond intitulé Fahm aç-Çalât, mais aussi de nombreux essais, traductions et articles.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : Islam

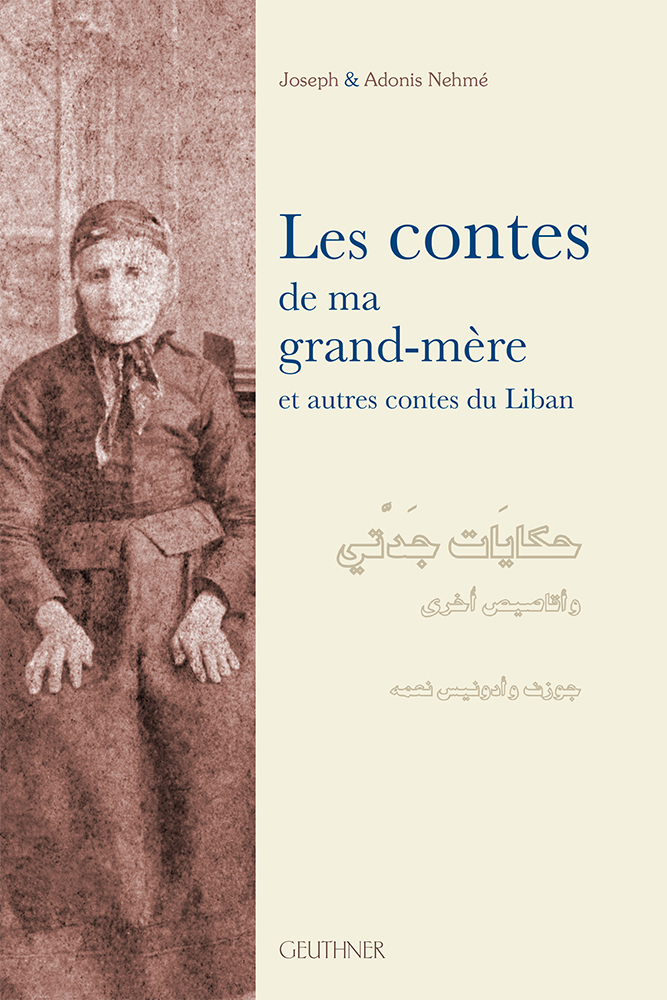

Les contes de ma grand-mère

Auteur(s) : NEHME Joseph, NEHME Adonis

Parution : 2018

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339821

ISBN 13 : 9782705339821

Pages : 292

Format (mm) : 160x240

Ces contes reflètent plusieurs aspects de la vie populaire libanaise d’antan, bien avant le déferlement de la modernité dans la vie quotidienne. Ils divertissaient petits et grands.

Un père et un fils, Joseph puis Adonis Nehmé – deux hommes de poigne – ravivent ces paroles de femmes – ici celles de Loulou, Saada et Rosa – qui tissent et transmettent souvenirs, imaginaire et identité libanaises.

Le commandant de gendarmerie Joseph Nehmé est né en 1910 à Deir el-Qamar où il fit ses études avant de rentrer au séminaire de l’ordre mariamite du couvent Notre-Dame de Loueizé. Il renonça à la vie ecclésiastique et intégra la gendarmerie où il atteignit le rang de commandant. Il se consacra à l’écriture d’une histoire de cette dernière puis à celle de l'émir Fakhreddine Maan enfin à celles du Liban à l'époque des émirs. Il s’intéressa au folklore libanais puisé dans les récits de village. Du recueil de ces histoires naquirent Les Contes de ma grand-mère et autres contes du Liban.

Le général Adonis Nehmé est né en 1943 à Baabda au Liban. Il intègre l’école militaire de l’armée et poursuit sa spécialisation militaire en France, en Grande-Bretagne puis aux États-Unis. Il occupe successivement les postes d’attaché militaire à Paris et Washington, directeur des affaires géographiques, commandant de la brigade médicale, conseiller d’Émile Lahoud alors commandant en chef de l’armée puis président de la République. Il rédigea ses Mémoires, en écho à la période de troubles au Liban, de 1975 à 1990, puis se consacra à ce recueil de contes.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Histoire-Littérature

Mots-clés : Liban, contes

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail