Votre recherche : "religions"

Résultats affichés: (41-60)/95

L'hagiographie syriaque

Auteur(s) : Collectif, BINGGELI André (dir.)

Collection : Études syriaques

Prix (TTC) : 45 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2012

/

En savoir plus... /

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche Orient et de l’Inde…).

Lorsqu’on pense aux saints syriaques, ce sont d’abord les noms célèbres de Syméon Stylite, Éphrem le Syrien, Jacques l’Intercis ou Fébronie de Nisibe et les récits exemplaires de leurs hauts-faits qui viennent à l’esprit. Mais derrière ces saints syriaques qui ont acquis une notoriété internationale, les noms se comptent par centaines, et le champ couvert est si vaste qu’il n’a rien à envier au domaine grec ou latin. Comme dans les autres sociétés chrétiennes du pourtour méditerranéen, le culte des saints est dès l’origine constitutif de la culture syriaque. Trop longtemps négligée et victime des préjugés concernant un genre considéré comme mineur et partial, la littérature hagiographique, loin de se limiter au domaine strictement religieux, se révèle au contraire une source de premier plan pour qui souhaite appréhender l’histoire sociale et culturelle des chrétientés d’Orient dans la durée, mais aussi leurs rapports aux pouvoirs en place qui se sont succédé en Orient depuis Rome jusqu’aux Ottomans. Qu’elle concerne les martyrs chrétiens de l’Empire perse ou ceux de l’islam, cette littérature apparaît en effet comme un des lieux privilégiés de la construction et de l’affirmation identitaire des communautés syriaques.

Cet ouvrage collectif donne à voir la variété et la richesse de cette production hagiographique encore connue des seuls spécialistes. Les approches transversales, à la fois typologiques, régionales, et thématiques ont été privilégiées. Mais ce panorama de la littérature hagiographique syriaque, s’il se concentre sur la période médiévale, propose aussi une ouverture sur des disciplines sœurs avec laquelle l’hagiographie interagit, en particulier la liturgie, l’historiographie et l’histoire de l’art.

L’hagiographie syriaque n’est pas un domaine clos sur lui-même et les histoires des saints du monde syriaque se sont transmis à d’autres communautés chrétiennes depuis le Proche-Orient (Égypte, Arménie, Géorgie), jusqu’à Byzance et l’Occident latin, tout comme inversement le propre syriaque s’est enrichi de multiples emprunts. Ce volume de synthèse s’adresse donc aussi bien aux syriacisants qu’à ceux qui s’intéressent plus largement à l’hagiographie, mais aussi aux transferts religieux et culturels autour du bassin méditerranéen.

ISBN 13 : 9782705338718

Collection :

Études syriaquesPages : 306

Format (mm) : 160x240

Poids : 540g

Illustrations : 16pl. couleurs

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

christianisme,

saints,

martyrs,

Perse,

femme,

Sicile,

Byzance,

Méditerranée,

art

Les mystiques syriaques

Auteur(s) : Collectif, DESREUMAUX Alain (dir.)

Collection : Études syriaques

Prix (TTC) : 40 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2011

/

En savoir plus... /

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

Les mystiques syriaques Profondément liées aux pratiques ascétiques et recherches spirituelles monastiques, les œuvres mystiques syriaques ne se confondent cependant pas avec elles. Elles construisent des visions théologiques qui participent nécessairement aux débats dans les institutions ecclésiales que ce soit chez les syriaques occidentaux ou les syriaques orientaux. Redevables de l'héritage philosophique grec, des auteurs syro-occidentaux ont élaboré des pensées mystiques et l'œuvre du Pseudo-Denys a été déterminante dans la mystique sacramentaire de la théologie miaphysite. C'est côté oriental que la tradition mystique a été la plus riche et a fleuri, en Mésopotamie mais aussi sur les bords du golfe Arabo-Persique dans le Bet Qatraye, où l’on se souvient d’écrivains fameux comme Isaac de Ninive, Dadisho du Qatar, Martyrios Sahdona, Jean de Dalyatha ; mais qui connaît Shubhalmaran, Hananisho de Bet Qoqa ou Beh Isho de Kamul ?

En privilégiant des analyses thématiques et l’étude de motifs mystiques essentiels, l’ouvrage vise à attirer l’attention sur des œuvres et des auteurs qui, dans la formation et l’évolution des cultures syriaques, ont joué un rôle tout au long de l’histoire du Proche-Orient chrétien et musulman et qui se révèlent précieux pour l’historien.

ISBN 10 : 2705338543

ISBN 13 : 9782705338541

Collection :

Études syriaquesPages : 256

Format (mm) : 160x240

Poids : 410g

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

christianisme,

monastère,

érémétisme,

Tur Abdin,

ascèse,

Pseudo Denys,

martyrs

Le monachisme syriaque

Auteur(s) : Collectif, JULIEN Florence (dir.)

Collection : Études syriaques

Prix (TTC) : 45 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2010

/

En savoir plus... /

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

Le monachisme syriaque L’histoire des communautés syriaques est intrinsèquement liée à celle du monachisme. Les plus grands écrivains, mais aussi les poètes, historiens, philosophes, grammairiens, médecins et scientifiques furent le plus souvent aussi des moines, des abbés, des évêques ou des patriarches syriaques. Leur contribution à l’histoire et à la culture du Proche et du Moyen-Orient sur plus d’un millénaire est considérable. L’institution monastique joua un rôle clef dans la transmission des savoirs, notamment de la culture grecque, vers la civilisation islamique puis vers l’Occident, contribuant éminemment à la construction des sociétés. C’est dire que la culture syriaque a été façonnée par le courant monastique, qui lui a donné sa marque, son caractère fondamentalement religieux. Les histoires monastiques, les biographies de moines célèbres, les canons et réglementations conventuelles qui nous ont été transmis révèlent l’insertion de courants chrétiens pluriels, et plus encore le façonnement d’une culture, au sein de milieux religieux très différents : païen, zoroastrien, musulman, ainsi que leur appropriation de l’héritage grec. En cherchant à transmettre l’histoire de leurs plus célèbres couvents, les auteurs syriaques ont finalement donné à voir l’organisation sociale de ce monachisme dans ses formes originales (stylitisme, réclusion…), et son impact sur les transformations des sociétés : son rôle primordial dans les débats théologiques et les grandes polémiques des VIe-VIIIe siècles, son incidence directe dans la création d’Églises séparées, mais aussi son influence majeure sur la structuration politique et sociale des communautés chrétiennes en monde islamique.

Ce volume s’adresse à tous ceux qui s’intéressent aux communautés de l’Orient chrétien de l’Antiquité tardive au Moyen-Âge, et plus généralement à l’histoire, l’anthropologie, la culture des aires proche et moyen-orientales où le monachisme s’est épanoui et constitue aujourd’hui encore un patrimoine vivant.

ISBN 10 : 2705338381

ISBN 13 : 9782705338381

Collection :

Études syriaquesPages : 340

Format (mm) : 160x240

Poids : 540g

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

christianisme,

monastère,

érémétisme,

femme,

Tur Abdin,

ascèse

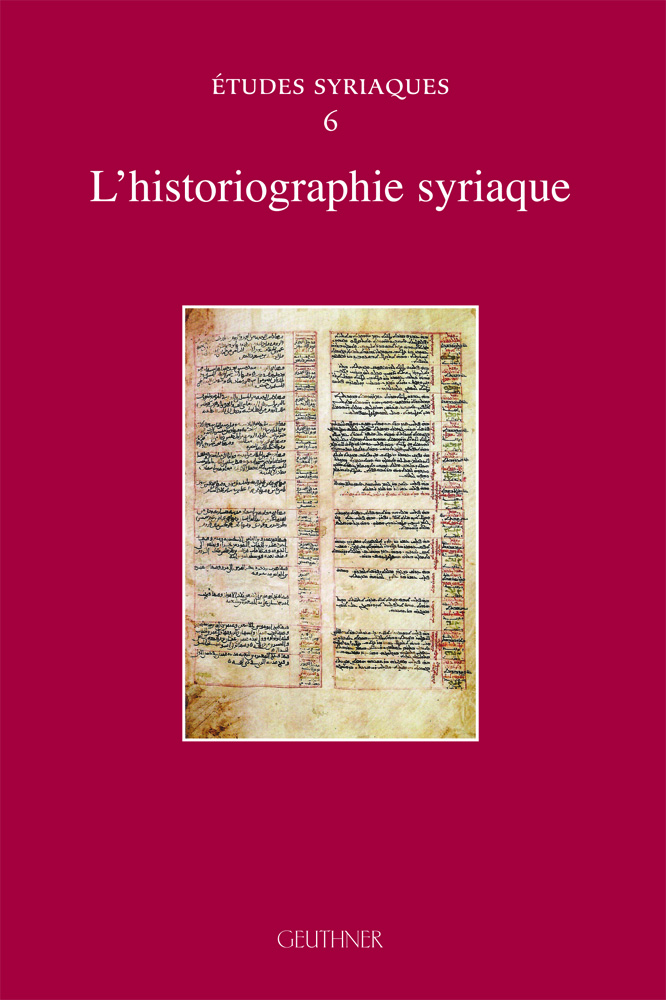

L'historiographie syriaque

Auteur(s) : Collectif, DEBIÉ M. (dir.)

Collection : Études syriaques

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2009

/

En savoir plus... /

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

L’historiographie syriaque Des textes historiques très nombreux ont été produits de manière continue en syriaque du vie au xive siècle. L’écriture de l’histoire naît dans cette langue avec les convulsions christologiques qui entraînent le développement de l’Église syro-orientale dans l’empire sassanide et la séparation progressive de l’Église syro-orthodoxe dans l’empire romain. C’est pour raconter l’histoire de leurs communautés que les Églises de langue syriaque ont produit histoires ecclésiastiques et chroniques. C’est aussi pour expliquer les événements dramatiques que sont famines, épidémies, catastrophes naturelles, victoires des peuples ennemis non chrétiens (sassanides, arabo-musulmans, mongols), mais aussi la cohabitation difficile avec les frères ennemis des autres confessions chrétiennes (y compris les Francs à l’époque des Croisades), que s’élabore une théologie de l’histoire à l’œuvre dans ces textes. L’historiographie est sans doute le seul champ littéraire où co-existent deux traditions d’écriture différentes correspondant à des histoires différentes des communautés, dans l’empire romain d’un côté, dans le royaume sassanide de l’autre, qui subsistèrent après l’unification politique réalisée par les conquêtes arabo-musulmanes : l’une syro-occidentale puisant dans la Chronique d’Eusèbe et les histoires ecclésiastiques de ses successeurs ses modèles ainsi que sa matière, l’autre syro-orientale, fondée sur des biographies, à la manière de la tradition historiographique des écoles philosophiques grecques. Quand l’usage de l’arabe commença à se généraliser dans les cercles cultivés de ces Églises, furent produits des textes bilingues ou des histoires en arabe, qui, comme les textes syriaques eux-mêmes, empruntèrent du matériel historique à des sources musulmanes, aujourd’hui partiellement ou à peu près complètement disparues.

Ce volume s’adresse aussi bien aux byzantinistes qu’aux islamisants et plus largement à tous les spécialistes d’historiographie, la tradition syriaque représentant une branche vive de l’historiographie tardo-antique et médiévale. Il est destiné aussi à tous ceux qui s’intéressent à la manière dont les communautés de langue syriaque ont écrit leur histoire et constitué leur identité, entre hellénisme et islam, en réponse aux troubles des temps.

ISBN 10 : 2705338217

ISBN 13 : 9782705338213

Collection :

Études syriaquesPages : 220

Format (mm) : 160x240

Poids : 350g

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

histoire,

textes,

christianisme,

théologie,

chronique

L'Ancien testament en syriaque

Auteur(s) : Collectif, BRIQUEL CHATONNET F. (dir.), DEBIÉ M. (dir.)

Collection : Études syriaques

Prix (TTC) : 40 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2008

/

En savoir plus... /

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

L’Ancien Testament en syriaque Pourquoi L’Ancien Testament en syriaque et non L’Ancien Testament syriaque ? Tout simplement parce qu’il existe plusieurs versions syriaques de l’Ancien Testament. La version la plus connue est sans conteste la Peshitta ; c’est la version commune aux différentes Églises syriaques, celle qui nourrit la liturgie et la prière quotidienne. Mais elle représente aussi un témoignage d’importance capitale pour l’histoire du texte vétéro-testamentaire car, avec la traduction grecque dite de la Septante, elle est, avant la Vulgate au IVe siècle de notre ère, la seule version ancienne de l’Ancien Testament faite directement sur le texte hébreu. Ses rapports avec les targums sont complexes, mais moins étroits qu’on a pu le penser à une époque. Elle possède aussi de nombreux points de contact avec la Septante ; l’on verra que ceux-ci sont apparus au cours d’une genèse complexe, et continuée durant plusieurs siècles. C’est naturellement une étude attentive des manuscrits qui a permis d’arriver à ces conclusions, et ce volume fait également le point sur la classification et la valeur des différents témoins de la Peshitta et les perspectives qu’offre désormais l’étude des Pères syriaques.

Au début du VIIe siècle, naquit une autre version syriaque de l’Ancien Testament, celle-là traduisant, et cela servilement, la Septante : il s’agit de la Syro-hexaplaire, ainsi nommée parce qu’elle conservait, mieux qu’aucun témoin grec, les signes critiques qu’avait utilisés Origène dans l’établissement de ses Hexaples (la première synopse biblique, pour ainsi dire). Elle connut un grand succès, à la différence d’une autre version, encore aujourd’hui méconnue, celle de Jacques d’Édesse.Le panorama n’aurait pas été complet sans une mention des versions de la Bible susceptibles de dépendre des textes syriaques : il s’agit des versions arménienne, géorgienne et arabes. Ce volume collectif, qui fait le point sur la recherche actuelle, s’adresse non seulement aux syriacisants, mais également à tous ceux que l’histoire et la « fabrication » du texte de l’Ancien Testament intéressent.

ISBN 10 : 2705338144

ISBN 13 : 9782705338145

Collection :

Études syriaquesPages : 250

Format (mm) : 160x240

Poids : 400g

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

christiaisme,

texte,

bible,

évangiles,

vulgate,

septante

Préface d'André Lemaire

Auteur(s) : HAMIDOVIĆ David

Collection : Orients sémitiques

Prix (TTC) : 38 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2007

/

En savoir plus... /

Le jubilé comme unité chronologique et comme loi est bien connu dans les études bibliques. Les milieux juifs rabbiniques ne discuteront que l’application effective ou non de la loi jubilaire de Lévitique 25. Dans les manuscrits découverts près de la ruine de Qumrân, nombre de documents attestent un usage inédit du jubilé. La popularité de l’unité chronologique et de la loi jubilaire doit se comprendre comme le souhait d’un retour à l’état premier de la terre. Les « exilés » à Qumrân voulaient renouveler l’Alliance, retourner à l’instant idéalisé de la Création et aussi rentrer dans une terre promise exempte des souillures et des impiétés de leur temps, au tournant de notre ère. Un autre écrit en éthiopien, le Livre des Jubilés, est connu à Qumrân par des copies plus anciennes conservées en hébreu, langue originelle de l’œuvre. D’autres manuscrits qualifiés de « Pseudo-Jubilés » utilisent le Livre des Jubilés comme source principale mais sans en être des copies. Pour la première fois, nous regroupons cinq manuscrits selon cette définition et avançons l’hypothèse d’un commentaire, peut-être un pesher thématique du Livre des Jubilés préservé en cinq copies différentes (4Q217, 4Q225-4Q228) d’un même ouvrage en hébreu.

L’examen paléographique de ces cinq manuscrits, plus un document provenant de la forteresse de Massada, a été l’occasion de mettre au point une nouvelle méthode de dessin des fragments. Les passages les mieux préservés décrivent la scène du sacrifice d’Isaac, scène d’importance dans la construction doctrinale des trois religions monothéistes et des éléments biographiques du personnage d’Hénoch. La mise en perspective de l’évolution de cette tradition sur l’aqédah, le sacrifice d’Isaac, depuis les écrits vétéro-testamentaires jusqu’aux littératures targumiques et rabbiniques, permet de mieux comprendre la version qumrânienne et aussi la postérité littéraire de cette version dans les milieux juifs en pleine mutation et dans le milieux chrétiens primitifs. « Malgré leurs limites, les documents actuellement connus, méthodiquement étudiés, permettent déjà de saisir l’importance du jubilé à Qumrân ».

André Lemaire Docteur de l’Université de Paris IV-Sorbonne, David Hamidovic enseigne les manuscrits de la mer Morte, le judaïsme ancien et l’histoire antique d’Israël à l’Université Catholique de l’Ouest (UCO, Angers) et à l’école Normale Supérieure, Lettres & Sciences Humaines, Institut des Langues Anciennes (ENS, Lyon). Il est également membre de l’Équipe de Recherches “La Bible et ses Lectures” à l’Institut de Recherche Fondamentale et Appliquée (UCO, Angers) et au Centre Lenain de Tillemont (UMR CNRS 8167).

ISBN 10 : 2705337792

ISBN 13 : 9782705337797

Collection :

Orients sémitiquesPages : 458

Format (mm) : 160x240

Poids : 700g

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

sacrifice,

bible,

judaïsme,

hébreu,

épigraphie,

Massada,

calendrier,

fragment,

apocryphe

Mélanges offerts au père Michel Hayek - avec une préface de Jean-Marie Cardinal LUSTIGER

Auteur(s) : Collectif, CHARTOUNI Charles (dir.)

Prix (TTC) : 24 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2007

/

En savoir plus... /

« Le Père Hayek a été un homme aux entreprises multiples sans pour autant faire un avec aucune des tâches qu’il s’est fixées tout au long d’un ministère jalonné de défis aussi nombreux que contrastés. Il n’a eu cesse de rompre les amarres qu’il s’est données dans sa vie de pasteur, de prédicateur, d’universitaire, de poète et d’homme aux engagements publics... Il s’est adonné à ces tâches avec toute la ferveur qu’on lui connaît, ainsi qu’avec ce sens de l’urgence et de l’impatience qui ont marqué cette silhouette projetée toujours en avant, comme pour dire la gêne de celui qui se sent toujours en décalage par rapport aux tâches qu’il s’est définies.

Poseur de jalons, défricheur de sentiers neufs et oubliés, inspirateur aux intuitions variées, ami et accompagnateur aux fidélités multiples, Michel Hayek n’a jamais cessé d’être ce solitaire au croisement de tous les chemins qu’il finira par quitter, sans aucun regret ».

Ont contribué à ce volume : Charles Chartouni, Jean Clam, Basile Aggoula, Tanios Abou Mansour, Salim Daccahe, Paul Féghali, Clémence Hélou, Elie Khalifé, Georges Labaki, Bénédicte Landron, Youssef Mouawad, Paul Rouhana, George Sabra, Youhanna Sader, Gérard Troupeau, Père Maurice Borrmans, Diane Apostolos-Cappadona, Jean Clam, Jad Hatem, Manfred Kropp, As’ad E. Khairallah, André Miquel, Youssef Azzi.

ISBN 10 : 2705337873

ISBN 13 : 9782705337872

Collection :

CollectifPages : 380

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

christianisme,

érémétisme,

mystique,

monachisme,

moine,

Les pères grecs dans la tradition syriaque

Auteur(s) : Collectif, SCHMIDT A. (dir.), GONNET D. (dir.)

Collection : Études syriaques

Prix (TTC) : 40 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2007

/

En savoir plus... /

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

Dès les origines de l’acculturation de la civilisation chrétienne syriaque dans le monde romano-byzantin, les Pères de l’Église d’expression grecque ont eu une influence considérable sur la littérature, la théologie et la dogmatique syriaques, mais aussi, par le mouvement des traductions, sur le lexique et la syntaxe de la langue ainsi que sur la rhétorique. Dans le vaste domaine de la patristique, ce livre offre un panorama de l’hellénisme syriaque, c’est-à-dire de l’influence qu’exercèrent les œuvres des Pères écrites en grec qui furent traduites et lues en syriaque (la liste en est donnée).

On trouvera ici des études thématiques sur la riche relation d’échange avec l’héritage grec qui se poursuivit au-delà de l’arrivée de l’islam, jusqu’à l’époque médiévale. Elles envisagent l’apport à la langue syriaque des traductions faites sur le grec, notamment dans l’évolution de la terminologie théologique. Les conséquences s’en font sentir aujourd’hui encore dans les discussions sur l’œcuménisme avec et entre les Églises orientales. L’influence des œuvres des Pères est étudiée sous plusieurs angles : d’après leur présence dans les manuscrits, qu’il s’agisse de citations dans d’autres œuvres, exégétiques, patristiques ou grammaticales, d’extraits dans des florilèges ou de traductions proprement dites, témoins d’originaux parfois disparus en grec, mais aussi dans les peintures murales, en Syrie et au Liban, ou encore d’après leur réception dans les grands centres intellectuels comme Édesse, Nisibe, Mossoul et Bagdad, mais aussi dans le curriculum scolaire des monastères.

Ce livre s’adresse aussi bien aux spécialistes de patristique, pour qui les versions syriaques sont une porte vers les originaux grecs, qu’à tous ceux qu’intéressent la transmission et l’acculturation de l’hellénisme chrétien dans l’art, la littérature et l’histoire du Proche-Orient, de l’Antiquité tardive au Moyen Âge.

ISBN 10 : 2705337997

ISBN 13 : 9782705337995

Collection :

Études syriaquesPages : 220

Format (mm) : 160x240

Poids : 360g

Illustrations : 6 pl. couleurs

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

christianisme,

bible,

Grèce,

hellénisme,

théologie,

Edesse,

Nisibe,

Mossoul,

Bagdad

Judaïsme, Christianisme, Islam hier et aujourd'hui

Auteur(s) : Collectif, DELMAIRE Danielle (dir.), GOBILLOT Geneviève (dir.)

Prix (TTC) : 48 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2007

/

En savoir plus... /

Les innombrables éditions de la Bible, des juifs et des chrétiens, et ses non moins innombrables traductions sont autant de preuves de l’intérêt soutenu que les hommes continuent à porter à ces textes. Le Coran n’est pas moins répandu, de nos jours, dans presque toutes les langues du globe, en dépit des réels problèmes que soulèvent ces diverses traductions.

Mais lire les textes fondateurs des religions signifie-t-il seulement comprendre et commenter, ou bien aller jusqu’à discuter, critiquer même… ? Il faut reconnaître que, dans le monde juif, le texte biblique a été constamment médité et aussi débattu. L’exégèse biblique est, en effet, aussi ancienne que les textes eux-mêmes. Mais quelle était sa nature exacte et comment ses limites se sont-elles constituées ? Les nouvelles méthodes de critique textuelle s’accommodent-elles de ce long passé exégétique ? Les protestants, puis les catholiques ont commencé plus timidement à commenter les textes, se frottant peu à peu, eux aussi, et non sans problèmes, aux nouvelles approches des corpus sacrés. Il y plusieurs siècles, des penseurs musulmans avaient commencé à développer une réflexion critique à l’égard de leurs textes fondateurs, mais ces mouvements, stoppés net dans leur premier élan, commencent à peine à être pris en considération dans les cercles universitaires.

Les auteurs : Mohammad Ali Amir-Moezzi, Bernard Barc, Michel Cuypers, Gilbert Dahan, Danielle Delmaire, Jean Dujardin, Michel Fromaget, Geneviève Gobillot, Etan Kohlberg, Yohanan Lambert, Yohanan Lederman, Dominique Urvoy, Marie-Thérèse Urvoy, Jean-Marcel Vincent comptent parmi les plus grands spécialistes contemporains de ces questions pour les trois religions concernées.

ISBN 10 : 2705337946

ISBN 13 : 9782705337940

Collection :

CollectifPages : 280

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-Mythologies

Helsinki, August 1-4, 2000

Auteur(s) : Collectif, SHEHADEH H. (dir.), TAWA H. (dir.)

Prix (TTC) : 47 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2005

/

En savoir plus... /

La Société d’Études Samaritaines (SES) a été fondée à Paris en 1985, afin de stimuler, en France et dans le monde, la recherche sur l’histoire des samaritains, leur religion et leurs langues. Rendus célèbres par les évangiles, les samaritains sont des israélites qui sacralisent le pentateuque, mais récusent le reste de la Bible et les écrits rabbiniques. Leur héritage renouvelle notre compréhension des monothéismes. Les textes réunis ici les présentent sous divers angles : histoire, exégèse, philologie (hébreu, araméen, arabe), littérature samaritaine et œuvres les concernant. Cet ouvrage est consacré à la mémoire de Ferdinand Dexinger, distingué sémitisant qui dirigea l’Institut für Judaistik de l’Université de Vienne. Homme de dialogue et de conviction, il s’investit sans réserve dans l’étude des samaritains et dans la vie de la SES.

The Société d’Études Samaritaines (SES) was founded in Paris in 1985. It has as its aim the promotion of international cooperation in the study of Samaritan religion, history and languages. Best known from the Gospel accounts, the Samaritans are Israelites whose sacred scripture is the Pentateuch, but who do not accept the other parts of the Old Testament nor the rabbinic writings. Acquaintance with their tradition enhances our understanding of monotheistic belief systems. The texts collected here analyse Samaritanism from a variety of angles, including history, exegesis of the Bible and philology (Hebrew, Aramaic, Arabic). This book is dedicated to the memory of Ferdinand Dexinger, distinguished scholar of Samaritanism and Judaism and formerly head of the Institut für Judaistik of the University of Vienna. He was a man of dialogue and conviction who tirelessly worked for Samaritan research in the framework of the SES.

ISBN 10 : 2705337709

ISBN 13 : 9782705337704

Collection :

CollectifPages : 292

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

histoire,

samaritains,

judaïsme,

actes,

colloque,

linguistique

Les apocryphes syriaques

Auteur(s) : Collectif, JULLIEN Christelle (dir.), DEBIÉ M. (dir.), DESREUMAUX Alain (dir.), JULLIEN Florence

Collection : Études syriaques

Prix (TTC) : 40 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2005

/

En savoir plus... /

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques présentant différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

Ce nouvel ouvrage de la série est consacré aux apocryphes syriaques et en souligne les richesses thématiques : Jésus et sa parenté, épopées d’apôtres partis évangéliser le monde connu, histoires de disciples fondateurs de communautés en Orient - dont les chrétiens font encore mémoire aujourd’hui - interprétations et exégèses bibliques, récits circulant sous un nom célèbre, apocalypses, littérature juridique… Souvent traduits du grec, mais aussi produits directement en syriaque, ces textes ont été transmis dans d’autres aires culturelles, en particulier en arménien, en géorgien et en arabe, où ils ont formé le socle des traditions relatives aux origines chrétiennes.

Ce recueil offre un panorama sur les divers domaines que couvrent les apocryphes syriaques et indique quelques perspectives ouvertes par un corpus très varié. Les chapitres constituent autant d’introductions, par des spécialistes de ces questions, aux différents genres présentés. Ils permettront peut-être aux lecteurs de découvrir l’intérêt de ces textes souvent négligés.

Ce livre collectif est destiné à tous ceux qui s’intéressent aux littératures orientales anciennes et bibliques, aux gestes d’apôtres, aux sciences religieuses de l’Antiquité chrétienne et, d’une manière générale, aux traditions des chrétiens d’Orient.

ISBN 10 : 2705337717

ISBN 13 : 9782705337711

Collection :

Études syriaquesPages : 234

Format (mm) : 160x240

Poids : 370g

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

christianisme,

texte,

bible,

évangiles,

apocalypse

Auteur(s) : LURSON Benoit, ROUECHE Arnaud

Prix (TTC) : 14 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2004

/

En savoir plus... /

Le Livre de la Vache du Ciel est le titre donné à un texte qui, avec d'autres comme le Livre de l'Amdouat ou le Livre des Portes, fait partie du décor des tombes royales. La version la plus ancienne qui nous soit connue se trouve sur l'une des chapelles dorées entourant le sarcophage de Toutânkhamon, tandis que la version la plus complète se trouve dans une petite pièce de la tombe de Séthi Ier. Les tombes de Ramsès II, Ramsès III et Ramsès VI disposent aussi de ce texte.

Le Livre de la Vache du Ciel est un texte cosmogonique. Il relate le deuxième temps de la création du monde, celui de la séparation du ciel et de la terre, des dieux et des hommes.

"Avant moi ne préexistait que le Noun. C'est là, au coeur de cette étendue liquide aux limites inatteignables et aux profondeurs insondables, que je suis venu à l'existence..."

ISBN 10 : 2705337490

ISBN 13 : 9782705337490

Collection :

VariaPages : 38

Format (mm) : 155x240

Poids : 100g

Illustrations : 18 dessins

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

dessin,

art,

égyptologie,

égypte

Dans la première moitié du XXè siècle - Discours croisés

Auteur(s) : SAAÏDIA Oissila

Prix (TTC) : 52 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2004

/

En savoir plus... /

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la contestation de la domination européenne dans le monde arabo-musulman s’intensifie. Au même moment, les missions catholiques font le constat de leur impuissance à obtenir des conversions parmi les musulmans. Dans ce contexte, les discours des responsables religieux, clercs catholiques et oulémas sunnites, tentent de prendre en compte la nouvelle donne sans pour autant rompre avec le passé.

Ce travail présente des acteurs dont l’autorité n’est pas contestée au sein de leur confession : al-Azhar, le mouvement réformiste autour du Manær, pour l’islam sunnite, congrégations religieuses (dominicains, jésuites et pères blancs) et autorités romaines, pour le catholicisme. L’ouvrage s’intéresse plus particulièrement au regard porté sur l’islam par les milieux missionnaires à travers leurs publications et leurs archives privées, mais entend aussi analyser l’approche sunnite du christianisme à partir de la revue al-Manaar, du périodique de l’Université al-Azhar et d’un cours magistral dispensé par un professeur de cet établissement.

Ces regards croisés éclairent la tentative inédite de dialogue qu’invente en 1941 une association cairote qui regroupe l’élite musulmane et chrétienne, les Frères de la pureté. Ces années, décisives pour la recomposition des relations inter-religieuses, mettent déjà en évidence les problèmes posés par un dialogue fondé essentiellement sur la comparaison des doctrines.

Oissila SAAÏDIA, agrégée et docteur en histoire, est actuellement maître de conférences à Strasbourg et membre du lahra (umr 5190, cnrs). Arabisante et contemporéanéiste, elle s’intéresse notamment aux enjeux religieux dans les pays musulmans de la Méditerranée au XXème siècle.

ISBN 10 : 2705337563

ISBN 13 : 9782705337568

Collection :

VariaPages : 466

Format (mm) : 160x240

Poids : 760g

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

Egypte,

Maroc,

proche orient,

islam,

catolicisme,

historiographie

Les inscriptions syriaques

Auteur(s) : Collectif, BRIQUEL CHATONNET F. (dir.), DEBIÉ M. (dir.)

Collection : Études syriaques

Prix (TTC) : 40 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2004

/

En savoir plus... /

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est le syriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde...).

Les inscriptions syriaques Ce volume collectif est consacré aux inscriptions syriaques, c’est-à-dire en araméen chrétien, des plus anciennes au 5e siècle de notre ère aux plus récentes produites encore de nos jours. Il offre ainsi un panorama sur les inscriptions syriaques de Syrie, de Turquie (syro-orthodoxes du Tur Abdin et syro-orientales du Hakkari), du Liban, du couvent Notre-Dame des Syriens en Égypte, d’Irak, d’Iran (région du lac d’Ourmia), d’Asie centrale (cimetières chrétiens de l’époque mongole), de Chine (de la stèle de Xian aux inscriptions de l’époque mongole) et du Kérala, au Sud de l’Inde. Il s’inscrit dans la préparation du Recueil des Inscriptions Syriaques (RIS) qui sera publié par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Chaque contribution, due au chercheur qui a la charge de publier le corpus correspondant, présente les particularités du groupe des inscriptions concernées, son contexte historique, culturel et ecclésial, et esquisse une typologie. Toutes soulignent l’apport de ces inscriptions à l’étude de l’histoire, de la langue, de la culture de chaque région et des différentes Églises et communautés.

Ce volume de synthèse s’adresse donc non seulement aux syriacisants mais aussi aux historiens étudiant les régions où des communautés syriaques ont fleuri et à toute personne qui s’intéresse à l’histoire de ces communautés.

ISBN 10 : 2705337598

ISBN 13 : 9782705337599

Collection :

Études syriaquesPages : 172

Format (mm) : 160x240

Poids : 300g

Illustrations : 8 pl.

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

épigraphie,

christianisme,

Syrie,

Turquie,

Tur Abdin,

Inde

De la fin du XVe au début du XXe siècle

Auteur(s) : ZAFRANI Haïm

Collection : Les Geuthner

Prix (TTC) : 88.5 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2003

/

En savoir plus... /

ISBN 10 : 2705337334

ISBN 13 : 9782705337339

Collection :

Les GeuthnerTome : 3 volumes

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

littérature,

poésie,

religion,

judaïsme,

maghreb

Auteur(s) : HATEM Jad

Collection : Orients sémitiques

Prix (TTC) : 24 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2002

/

En savoir plus... /

ISBN 10 : 2705337245

ISBN 13 : 9782705337247

Collection :

Orients sémitiquesPages : 156

Format (mm) : 160x240

Poids : 250g

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

bible,

religion,

christianisme oriental,

philosophie

texte arabe, traduction et commentaire de la Wasitiyya

Auteur(s) : Taymiyya (ibn) Ahmad

Prix (TTC) : 25 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 1986

/

En savoir plus... /

Aḥmad ibn Taymiyya (m. 728/1323), théologien hanbalite prônant une lecture rigoriste de la sunna, composa la Wasiṭiyya, l’une de ses trois grandes professions de foi, à la veille des invasions mongoles, en vertu de l’obligation morale d’ordonner le bien :

« Croire en Dieu, c’est d’abord croire à la description (waṣf) que Dieu a donnée de Lui-même dans son Livre et à celle que son envoyé Muḥammad en a faite, et cela sans déformation (taḥrīf) et sans négation (ta‛ṭīl), sans s’interroger sur le comment (takyif) des choses et sans recourir à des comparaisons (tamṯīl). » (p. 38)

ISBN 10 : 2705303456

ISBN 13 : 9782705303457

Traduction : Henri Laoust

Collection :

VariaPages : 140

Format (mm) : 160x240

Poids : 300g

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

islam,

sunnite,

hanbalisme,

théologie

Avant-propos de Marcel SIMON

Auteur(s) : MARGUERON Jean-Claude, FAIVRE , CHATELLIER

Collection : Etudes d'Histoire des Religions

Prix (TTC) : 28 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 1985

/

En savoir plus... /

Discipline :

Religions-Mythologies

Auteur(s) : BRESC-BAUTIER

Collection : Documents Relatifs à l'Histoire des Croisades

Prix (TTC) : 56 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 1984

/

En savoir plus... /

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

croisades

Texte arabe et traduction

Auteur(s) : Taymiyya (ibn) Ahmad

Collection : Revue des Etudes Islamiques

Prix (TTC) : 25 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 1984

/

En savoir plus... /

Aḥmad ibn Taymiyya (m. 728/1323), théologien hanbalite, prit position pour la sunna, s’élevant contre toute innovation et toute attitude accommodante envers le Texte, fût-elle adoptée avec l’accord de la communauté (ijmā‛). Son traité sur la ḥisba (contrôle, vérification) présente une organisation sociale qui permette d’accéder à ce respect de la loi, hors des ‘apports parasitaires’ de la philosophie ou même du kalām. Au nombre de ces principes :

« Si c’est un devoir pour les sociétés les plus réduites et les réunions les plus éphémères qu’un membre soit désigné comme chef, nous avons là un avertissement sans équivoque du devoir qui nous incombe dans les collectivités les plus importantes […]. Toutes les fonctions sociales dans l’islam ont le même but : ordonner le bien et interdire le mal. » (p. 28-29)

ISBN 10 : 2705319581

ISBN 13 : 9782705319588

Traduction : Henri Laoust

Collection :

Revue des Etudes IslamiquesPages : 184

Format (mm) : 160x240

Poids : 300g

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

islam,

sunnite,

droit,

hanbalite

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail