Résultats affichés : (21-40)/72

et son rôle dans l’histoire du livre chrétien

Auteur(s) : PACHA MIRAN François

Collection : Cahiers d'études syriaques

Prix (TTC) : 55 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Longtemps perçu à tort comme une marge reculée et peu créative de l’Empire byzantin, le monde syriaque n’en a pas moins incarné un rôle déterminant, au cours des derniers siècles de l’Antiquité, dans l’émergence de l’art du livre chrétien. C’est en effet entre Tigre et Euphrate que virent le jour certains des plus anciens manuscrits bibliques illustrés, parmi lesquels la « Bible de Paris », conservée à la Bibliothèque nationale de France (BnF syr. 341), occupe à plus d’un titre une place remarquable. Un siècle après son acquisition mouvementée, au plus fort des tourments qui meurtrirent les communautés syriaques de l’Empire ottoman, le présent ouvrage se propose d’offrir une synthèse des études consacrées à ce manuscrit encore trop méconnu, tout en présentant les avancées décisives des recherches les plus récentes.

Indispensables à une juste compréhension des enjeux de son décor, l’analyse des différents aspects matériels du livre, l’étude de la tradition textuelle dont il est le fruit et l’examen des diverses fonctions dont il a pu être investi offrent des éclairages nouveaux aux questions soulevées par son lieu de création, sa datation, et les techniques picturales mises en œuvre par ses auteurs.

Vingt-quatre miniatures, retraçant la geste de l’ancienne Alliance et illustrant les hauts faits des prophètes, esquissent les contours d’un programme iconographique élaboré et sans équivalent. À travers ces vestiges, le milieu d’origine du manuscrit se dévoile ainsi comme le creuset d’un art original et novateur, irrigué de références visuelles communes aux chrétientés de Méditerranée orientale et traversé de nombreux échos de la spiritualité syriaque.

Diplômé de l’École du Louvre, titulaire d’un master de l’École pratique des hautes études dont est issu ce volume, François Pacha Miran consacre sa thèse de doctorat à l’illustration des lectionnaires syriaques à l’époque médiévale (xi e-xiii e siècle).

ISBN 10 : 2705340490

ISBN 13 : 9782705340490

Collection :

Cahiers d'études syriaquesPages : 335

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-Littérature-Histoire des textesMots-clés :

syriaque,

art,

bible,

chrétien,

décor,

livre chrétien,

bible syriaque,

manuscrits,

art byzantin,

art paléochrétien,

Antiquité tardive,

enluminure

entre Orient et Occident

Auteur(s) : Collectif, CHEVALIER Marie-Anna

Prix (TTC) : 48 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

La territorialité au Moyen Âge est une vaste question débattue depuis plusieurs décennies par les historiens. Cette thématique n’avait cependant jamais été abordée en tant que telle pour les ordres religieux-militaires dans une étude d’ensemble couvrant une grande partie du monde chrétien médiéval.

Cette œuvre collective, réunissant les travaux d’historiens et d’historiens de l’Art spécialistes des ordres militaires en Orient et en Occident, a pour objectif d’engager une réflexion de fond pour comprendre la relation que les quatre principaux ordres – Temple, Hôpital, Sainte-Marie des Teutoniques, Saint-Lazare – entretiennent avec les territoires qu’ils occupent ou ceux dans lesquels ils s’insèrent. Elle considère la manière dont leur présence s’inscrit dans ces lieux, les rapports qu’ils établissent avec les populations qui y vivent, les réseaux relationnels locaux et régionaux qu’ils établissent, les particularités propres à leurs implantations en fonction de la période, du niveau d’échelle, de la zone géographique et des sociétés envisagées.

Différentes étapes ont marqué la perception de la territorialité au Moyen Âge, avec des périodes de mutation en Occident, entre les xie et xiiie siècles, impulsées par la réforme grégorienne, ou encore à travers les bouleversements provoqués par les croisades en Méditerranée orientale et la création d’États latins dans le Levant, États dont les besoins criants ont suscité l’apparition de ces ordres au caractère spécifique au xiie siècle. Dans ces nouveaux pays sans cesse en conflit et toujours en sursis, l’enjeu principal est la sauvegarde de terres à haute dimension symbolique.

Avec les contributions de

Carlos de Ayala Martínez, Elena Bellomo, Jochen Burgtorf, Damien Carraz, Marie-Anna Chevalier, Loïc Chollet, Nicholas Coureas, Simon Dorso, Joan Fuguet Sans, Sylvain Gougenheim, Rafaël Hyacinthe, Philippe Josserand, Carme Plaza Arqué

ISBN 10 : 2705340506

ISBN 13 : 9782705340506

Pages : 430

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

territorialité,

Moyen Âge,

ordres religieux-militaires ,

chrétien,

histoire,

ordres militaires,

conflit

ou la transfiguration

du réel

Auteur(s) : SLEIMAN Rima

Prix (TTC) : 30 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Romancier et nouvelliste égyptien appartenant à la génération des écrivains des années soixante, Mohammad El-Bisatie (1937-2012) est l’un des auteurs majeurs de la littérature arabe contemporaine. Profondément marqué par la misère que connaissent les villages de son enfance dans la région de Port-Saïd, il se fait connaître en publiant, dès 1967, des nouvelles et des romans qui relatent des situations d’extrême violence et mettent à l’honneur des personnages marginaux ; prisonniers, pauvres et affamés, ainsi que des gens simples aux destinées brisées. Il obtient plusieurs prix littéraires et ses œuvres sont traduites en français et en anglais.

Qualifié de « poète de la fiction », El-Bisatie réinvente le rapport entre le récit et le poème en inscrivant au cœur de son œuvre le souci d’un réel augmenté et transfiguré. Tour à tour, le roman s’infléchit vers le poème et le poème vers le roman. Héritier du réalisme mahfouzien, Bisatie est le praticien d’un nouveau partage rhétorique qui dépasse la représentation mimétique pour une nouvelle forme d’écriture dense, épurée et concise. Une poésie du réel s’en dégage, non pas au sens d’un récit autoréférentiel et clos d’une rêverie solitaire, mais comme expérience d’une révélation.

Rima Sleiman est maître de conférences habilitée à diriger la recherche, à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) – Université Sorbonne Paris Cité (USPC) et directrice du département des études arabes. Normalienne et agrégée d’arabe, elle est docteure en littérature générale et comparée et auteure de nombreux articles portant sur de grandes figures de la littérature arabe moderne comme Badr Châkir al-Sayyâb, Maḥmûd Darwîch, Nagîb Maḥfûẓ ou Ibrâhîm al-Kûnî.

ISBN 10 : 2705340452

ISBN 13 : 9782705340452

Pages : 266

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Littérature-Histoire des textesMots-clés :

Mohammad El-Bisatie,

littérature arabe contemporaine,

Port-Saïd,

poète de la fiction,

récit,

poème,

réel augmenté et transfiguré,

réalisme mahfouzien

péninsule Arabique

VIe- XIVe siècles

Auteur(s) : FAÜ Jean-François

Prix (TTC) : 21 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Dès la fin du Ve siècle, les deux grandes religions abrahamiques implantées dans la péninsule Arabique s’affrontèrent autour de deux points focaux : la concurrence missionnaire et l’exercice politique. Défait militairement en 525, le judaïsme amorça un repli religieux et identitaire au profit des nouveaux pouvoirs, tout d’abord chrétien puis musulman.

Si les mécanismes de la christianisation du Ve siècle diffèrent des processus d’adhésion à l’islam à l’époque de l’hégire, il est cependant possible d’identifier les articulations de ces deux mouvements, d’en saisir les conséquences qui se traduisent tant par un repli communautaire que par l’abandon de l’espace public. Les conversions au christianisme furent douloureuses, imposées et révocables ; celles à l’islam étaient choisies, proposées et exclusives, hormis certaines périodes précises pendant lesquelles le pouvoir imposa, dans un laps de temps plus ou moins long, la conversion à cette religion.

Historien, Jean-François Faü exerce actuellement la fonction de Directeur du département Culture à l’Université internationale Senghor à Alexandrie. Il est également membre du CéSor-EHESS, laboratoire du Centre d’études en sciences sociales du religieux, où ses recherches portent sur l’histoire religieuse et sociale de la péninsule Arabique et de la Corne de l’Afrique.

ISBN 10 : 2705340483

ISBN 13 : 9782705340483

Pages : 182

Format (mm) : 140x200

Discipline :

Religions-Littérature-Histoire des textesMots-clés :

religions abrahamiques,

péninsule Arabique,

politique,

judaïsme,

religion,

chrétien,

musulman,

histoire

(VIe s. av. J.-C. – IIe s. apr. J.-C.)

Auteur(s) : GIRARDIN Michaël

Prix (TTC) : 33 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Culture archéologique du judaïsme ancien

Cette collection se conçoit comme un ensemble d’études thématiques circonscrites aux traces archéologiques du judaïsme ancien et leurs interprétations. Chaque volume cherche à ordonner le matériel archéologique exhumé sur un sujet donné afin de contribuer à caractériser la culture d’hommes et de femmes qui se perçoivent et/ou qu’on perçoit comme juifs ou juives dans l’Antiquité et au Moyen Âge.

La collection s’inscrit dans la perspective de la culture archéologique, c’est-à-dire l’étude d’un ensemble d’objets jugés significatifs et présentant une récurrence d’un site archéologique à l’autre, à une époque donnée plus ou moins longue et dans un ensemble géographique à définir, qui caractérise une société ou un groupe humain. Chaque volume constituant un pan matériel de la culture du judaïsme ancien.

« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » : cette phrase bien connue des Évangiles s’éclaire d’un jour nouveau à mesure que se poursuivent les enquêtes historiques portant sur la fiscalité en Judée du tournant de notre ère.

Cette première synthèse complète sur la fiscalité de Judée invite à se demander si cette matière froide et technique ne serait pas, au contraire, une matière brûlante, « éveilleur de révoltes », à la fois un reflet et un condensé des complexités économiques, politiques, sociales voire théologiques ?

Quels sont les impôts prélevés ? Quels sont les moyens de paiement ? Est-il vrai que le temple de Jérusalem n’acceptait que les shekels de Tyr ? Pourquoi l’impôt romain dérangeait-il les contemporains de Jésus ? Quelle est la place des relations financières dans l’histoire politique de la Judée ? Ces questions, parmi tant d’autres, reçoivent ici une réponse à la fois à jour des découvertes les plus récentes et accessible au public spécialiste autant que curieux.

Michaël GIRARDIN est agrégé d’histoire et docteur en histoire ancienne. Il est maître de conférences en histoire ancienne à l’Université du Littoral depuis 2019. Ses travaux portent sur la situation fiscale et sur les enjeux sociaux, politiques et théologiques de la fiscalité en Judée au tournant de notre ère.

ISBN 10 : 2705340544

ISBN 13 : 9782705340544

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Archéologie-ArchitectureMots-clés :

fiscalité,

judaisme,

archéologie,

antiquité,

moyen-age,

finances,

shekels,

histoire,

théologie

Auteur(s) : MÉZIN Anne, VIGNE Catherine

Prix (TTC) : 60 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Si des Français sont attestés à Constantinople bien avant sa conquête par les Ottomans en 1453, leur communauté ne s’y structura qu’à partir du règne de François Ier. Des marchands et artisans français s’y établirent dans les quartiers européens, y firent parfois souche et créèrent des comptoirs commerciaux. À leurs côtés, des religieux capucins, jésuites et autres lazaristes installèrent des missions et prirent en charge des paroisses catholiques. Une liaison maritime directe s’organisa à partir de Marseille, doublée par une navigation de cabotage entre les différentes échelles du Levant. Toutes sortes de Français, y compris de nombreuses femmes, se rendirent dès lors à Constantinople, pour le service du roi de France, le négoce, la navigation, la religion, les arts et sciences. Ils y demeurèrent plus ou moins longtemps, dans le cadre juridique de la « résidence au Levant ».

L’exploitation des fonds des Archives nationales, du ministère des Affaires étrangères, de la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille, de même que celle des registres paroissiaux, des mémoires, correspondances et récits de voyage, a permis d’identifier plus de huit mille individus et familles. Par nature limité et incomplet, cet ouvrage a pour seule ambition de contribuer à une meilleure connaissance de la présence des Français à Constantinople et de leur action politique, économique, intellectuelle et religieuse.

Anne Mézin est responsable aux Archives nationales des fonds des consulats d’Ancien Régime. Elle est l’auteur de travaux sur le personnel consulaire et d’inventaires analytiques de correspondances consulaires, dont celle des ambassadeurs de France à Constantinople. Elle a publié en particulier Les consuls de France au siècle des Lumières, 1715-1792 (1997) et, avec Vladislav Rjéoutski, Les Français en Russie au siècle des Lumières (2011).

Catherine Vigne, spécialiste de la peinture européenne dans l’ancien Empire ottoman, a notamment réédité en 1989 l’ouvrage de son grand-père, Auguste Boppe, Les Peintres du Bosphore au xviiie siècle. Elle poursuit ses recherches dans ce domaine et a publié des textes de voyage et des études sur l’Empire ottoman.

ISBN 10 : 2705340513

ISBN 13 : 9782705340513

Pages : 886

Format (mm) : 210x280

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

artistes,

autorisation de résidence,

Barbarie,

cabotage,

capitulations,

captifs,

esclaves,

capucins,

chambre de commerce de Marseille,

commerce maritime,

comptoirs,

consulats,

cons

Performances des arts vivants

Auteur(s) : Collectif, LÉGERET Katia

Prix (TTC) : 25 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

Comment les jeunes générations rêvent-elles de visiter, au XXIe siècle, les lieux d’expositions ? Avec quels genres de relations à leur corps, aux déplacements dans l’espace, aux démarches, aux postures devant les œuvres et avec les autres visiteurs ? Depuis 2015, tissant un réseau international, des centaines d’étudiants, artistes et chercheurs, fabriquent in situ toutes sortes de dispositifs artistiques et poétiques pour exprimer leur parcours muséal idéal, souvent inséparable d’un engagement politique hors les murs sur des questions d’actualité brûlante, de crises sociétales, de patrimoines oubliés, déplacés ou disparus. Mais à quel prix et à partir de quelles contraintes institutionnelles ? Que ce soit en Europe, en Amérique latine, ou en Asie, ils bouleversent certains codes entre les visiteurs pour créer un être-ensemble capable d’ouvrir l’éventail de nouvelles approches sensibles et transculturelles sur une même œuvre.

ISBN 10 : 2705340209

ISBN 13 : 9782705340209

Collection :

CollectifPages : 330

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ArtsMots-clés :

musée,

arts,

performance

Auteur(s) : TORTEL Christiane

Prix (TTC) : 72 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

À cause de sa beauté bien sûr, mais aussi parce qu’il déploie sa queue ocellée d’Est en Ouest, s’habille de neuf au printemps, annonce la pluie par ses cris et résiste au venin des serpents qu’il tue, le paon a été porté au plus haut de l’échelle des symboles dans les religions de l’Asie à la Méditerranée. Gardien des Portes de l’Au-delà en Chine archaïque, Monture du dieu de la guerre en Inde, Avatar du Bouddha Gautama dans les contes didactiques, Substitut du Dionysos Sauveur dans les cultes à Mystères après les conquêtes d’Alexandre, l’oiseau conserve intacte sa valeur d’éclaireur sur les Voies du Salut jusqu’en christianisme byzantin et post-byzantin dans les terres de culture gréco-romaine. Mais tout à coup en Occident médiéval, jugé trop fier de sa beauté, il tombe de toute sa hauteur et devient une incarnation du Diable. Le processus de diabolisation s’avère d’autant plus énigmatique dans ses causes que les clercs lui font endosser certains – et seulement certains – des vices qui n’appartiennent qu’à l’homme, dont des pratiques sexuelles qui le rendent encore plus monstrueux.

La question que pose cette incroyable campagne de destruction est donc une question de représentation, mais de représentation de qui ? L’identification par les Textes du personnage le plus exécré en cette période troublée par l’expansion de l’islam permettra-t-elle de neutraliser le réflexe de répulsion éprouvé envers le plus beau des oiseaux depuis des siècles, et cela même

à la seule vue de ses plumes ?

Christiane Tortel est un chercheur indépendant (Dr EPHE Sciences religieuses, diplômée de l’Institut des Langues Orientales et de l’Institut d’Art et d’Archéologie), auteur-traducteur de différents ouvrages sur le Soufisme, elle prend le risque de dépasser les limites de sa spécialité pour mettre en lumière les dérives sectaires des religions. Elle fonde son argumentaire non seulement sur l’analyse des Textes (grec, latin, arabe, persan, etc.), mais aussi – quand les Textes sont muets – sur l’iconographie. Elle offre ainsi au lecteur un dossier illustré d’une richesse prodigieuse à la hauteur de la diversité des couleurs de l’oiseau.

ISBN 10 : 2705339876

ISBN 13 : 9782705339876

Collection :

VariaPages : 494

Format (mm) : 210x280

Discipline :

ReligionsMots-clés :

Paon,

Art,

Cultes,

Hindouisme,

Bouddhisme (Asie Centrale,

Chine,

Japon),

Achéménides,

Ptolémées/Lagides,

Parthes,

Sassanides,

Colonies grecques de la Mer noire,

Afrique romaine,

du Proche-Orient ancien à l’Occident médiéval

Auteur(s) : Collectif, DEBIAIS Vincent, PALAZZO Eric

Prix (TTC) : 38 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

Issu d’un colloque tenu au printemps 2016 à Ligugé, dans le cadre de la plus ancienne abbaye d’Occident, ce volume réunit les contributions de chercheurs universitaires venus de divers pays et continents, invités à vivre et à travailler ensemble pendant trois journées sur un thème jusque-là peu abordé : celui du voilement et du dévoilement du divin dans l’art et dans liturgie entre Antiquité et Moyen Âge.

Dépassant largement la seule interrogation historique, la problématique proposée utilise de nombreuses approches qui, au fil des pages et des contributions, se révèlent complémentaires. Depuis le voile du Temple de Jérusalem – à la fois limite et lieu de révélation – jusqu’à l’utilisation du « rideau » par les artistes de l’époque classique, la matérialité du voile ne cesse de se rencontrer et de dialoguer avec sa symbolique ; que ce soit dans la littérature patristique, dans la liturgie, dans la vie et la mise des moniales, dans l’architecture et l’ornementation des édifices religieux ou encore dans le « dévoilement » cosmique d’une vision du divin.

Le voilement du « dieu » (ou du lieu de sa rencontre), attesté depuis la plus haute antiquité orientale, n’a cessé de se manifester tout au long de l’histoire des religions, particulièrement du monothéisme. Mais il ne va pas sans l’idée, l’espoir et même la réalisation d’un dévoilement qui veut révéler un invisible pourtant impossible à faire paraître matériellement. Sous ses diverses formes, cultuelles, littéraires, artistiques, ce « voilement/dévoilement complémentaire » traverse l’histoire humaine.

ISBN 10 : 2705340155

ISBN 13 : 9782705340155

Collection :

CollectifPages : 356

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

colloque,

voile,

voilement,

liturgie,

ornementation,

divin,

art,

histoire

Mélanges offerts à Leila Badre

Auteur(s) : Collectif, BRIQUEL CHATONNET F., CAPET Emmanuelle, GUBEL Eric, ROCHE-HAWLEY Carole

Prix (TTC) : 40 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

Études d’archéologie, d’épigraphie et d’histoire proche-orientales et méditerranéennes

Contributions de

Julien Aliquot, Nagib Badre, Marie-Françoise Besnier, Dominique Beyer, Jean-Luc Biscop,

Pierre Bordreuil, Vanessa Boschloos, Françoise Briquel Chatonnet,

Emmanuelle Capet, Annie Caubet, Mhamed H. Fantar, Hermann Genz, Nicolas Grimal,

Eric Gubel, Haytham Hasan, Robert Hawley, Linda Herveux, Jean-Louis Huot, Eva Ishaq,

Martha Sharp Joukowsky, Reinhard Jung, Vassos Karageorghis, Kay Kohlmeyer, Jacques Lagarce,

Nour Majdalany, Michel Al-Maqdissi, Jean-Claude Margueron, Valérie Matoïan,

Stefania Mazzoni, Patrick Maxime Michel, Nadine Panayot Haroun,

Tatiana Pedrazzi, Carole Roche-Hawley, Jacques Seigne, Samir Tabet,

Jean-Paul Thalmann, Anita van der Kloet-de Kock van Leeuwen,

Jean‑Baptiste Yon, Marguerite Yon

ISBN 10 : 2705340278

ISBN 13 : 9782705340278

Collection :

CollectifPages : 446

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-LittératureMots-clés :

archéologie,

épigraphie,

histoire proche-orientales et méditerranéennes,

Leila Badre

Mélanges offerts à Daniel Lançon

Auteur(s) : Collectif, BOULAÂBI Ridha

Prix (TTC) : 36 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

Placé sous le signe de « l’aménité des rencontres » entre collègues de France, du Maghreb, des États-Unis, ce volume réunit des contributions qui rendent hommage à Daniel Lançon, professeur des universités émérite à l’université de Grenoble Alpes. Reconnus en France et à l’étranger, ses travaux de recherche sur les transferts culturels entre Orient et Occident, sur les littératures française et francophone contemporaines, ont largement contribué aux débats autour de l’altérité, des identités contrariées, de « l’entre-deux », pour reprendre l’expression de Daniel Sibony.

En s’inscrivant dans le prolongement de ces réflexions, les contributions qui composent ce volume d’hommage viennent rappeler la complexité des rapports entre l’Europe et ses ailleurs linguistiques et culturels, face à une actualité marquée par les crispations identitaires et par la peur de l’autre, désigné comme foncièrement étranger. Faisant entendre de nombreuses « voix d’Orient », cet ouvrage propose des formes de dépassement, permettant de sortir du manichéisme qui nourrit aujourd’hui certaines approches racialisantes. À l’instar de Gérard de Nerval, les contributeurs tiennent à montrer que « l’Orient est moins éloigné de nous que l’on ne pense ».

Ridha Boulaâbi

Avec les contributions de

Yves Bonnefoy, Ridha Boulaâbi, Guillaume Bridet,

Catherine Brun, Christiane Chaulet-Achour, Dominique Combe,

Ralph Heyndels, Kadidja Khelladi, Martine Mathieu-Job, Fouad Mehdi,

Anne-Marie Monluçon, Sarga Moussa, Patrick Née

ISBN 10 : 2705340100

ISBN 13 : 9782705340100

Pages : 216

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-LittératureMots-clés :

Daniel Lançon,

Orient,

Europe,

aménité des rencontres,

littérature,

arts,

histoire,

orientalisme

Le plus antique témoignage sur l’initiation chrétienne : « Onction – Baptême – Eucharistie »

Auteur(s) : MEKKATTUKULAM Jiphy Francis

Collection : Cahiers d'études syriaques

Prix (TTC) : 58 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

L’une des plus anciennes œuvres chrétiennes apocryphes, les Actes de l’apôtre Judas Thomas, est célèbre. Elle met en scène l’apostolat et le martyre de Thomas au pays des rois Goudnaphar et Mazdaï, alors identifié avec l’Inde. Sujet de nombreux débats historiques, elle est aussi considérée pour sa qualité littéraire et la beauté de ses hymnes et prières. Mais sa doctrine promeut la sainteté et l’ascèse en repoussant le mariage.

Comment comprendre ce christianisme syrien du début du IIIe siècle ?

L’ouvrage de Jiphy Francis Mekkattukulam renouvelle profondément la compréhension de son intérêt historique. Il montre que la structure même des Actes de Thomas, organisés en cinq récits, est le reflet de pratiques liturgiques liées au don du « sceau » que les personnages demandent à recevoir.

Il prouve que la structure liturgique est cohérente et remonte aux tout débuts de la liturgie de l’initiation chrétienne procédant en trois étapes unifiées : l’onction d’huile, le baptême dans l’eau et l’eucharistie. Les Actes de Thomas sont ainsi un véritable document historique sur les origines de l’initiation chrétienne. J. F. Mekkattukulam en offre la reconstitution du rituel, dans ses gestes et ses paroles.

Grâce à une comparaison rigoureuse entre la version grecque et la version syriaque, l’ouvrage analyse minutieusement les concepts véhiculés par la catéchèse de l’apôtre et par la liturgie : le ministre, le serviteur, l’apôtre, le sceau (rušmā en syriaque et sphragis en grec), le signe de la Croix, l’huile, la source, l’habitation divine, la puissance, la formule trinitaire, le corps et le sang, la bénédiction eucharistique, l’invocation, la formule de communion... Il propose une datation des différentes strates de rédaction de cet apocryphe et met en évidence son importance historique dans l’évolution de la théologie de l’Esprit-Saint.

Un ouvrage détaillé dans les analyses et rigoureux dans sa synthèse, d’un apport essentiel pour l’histoire de la liturgie et l’histoire du christianisme primitif dans ses pratiques et son développement théologique.

Le père Jiphy Francis Mekkattukulam, prêtre de l’archidiocèse syro-malabare de Trichur au Kérala (Inde) où il est né et où vit sa famille, a fait ses études supérieures à Paris et soutenu sa thèse conjointement à la Sorbonne et à l’Institut catholique. Il est aujourd’hui curé de la paroisse de Valakkavu et professeur au grand Séminaire Marymatha Trichur.

ISBN 10 : 2705340230

ISBN 13 : 9782705340230

Collection :

Cahiers d'études syriaquesPages : 860

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

Actes de l’apôtre Judas Thomas,

christianisme syrien ,

pratiques liturgiques,

don du « sceau »,

théologie

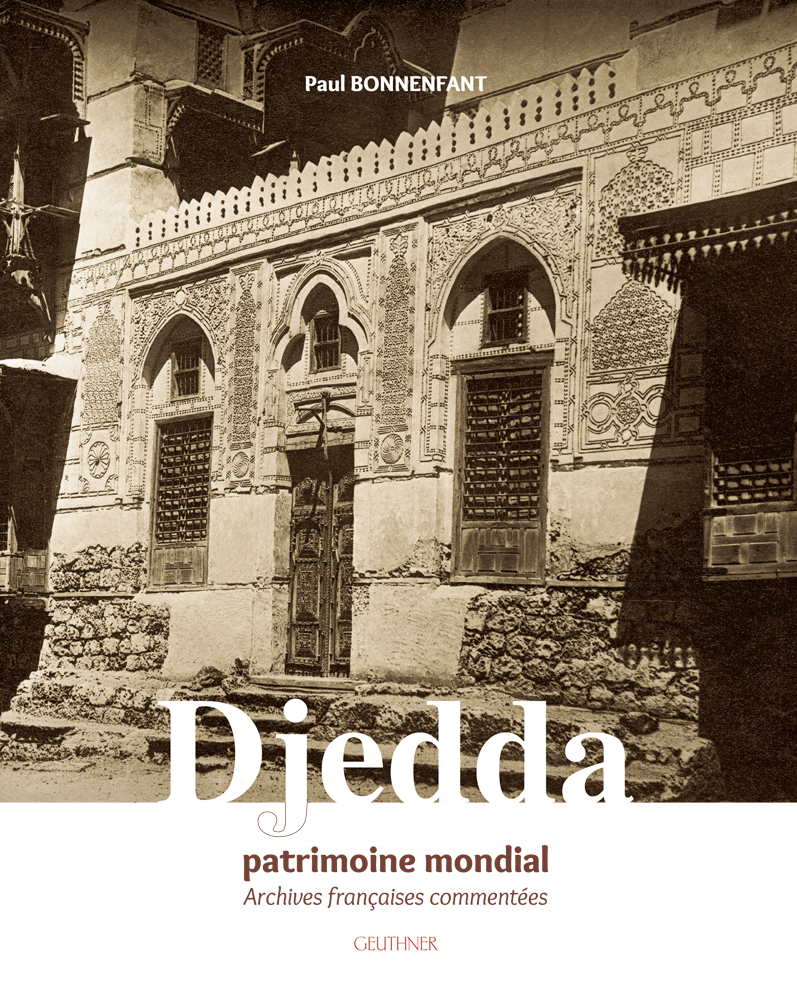

Archives françaises commentées

Auteur(s) : BONNENFANT Paul

Prix (TTC) : 68 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

La fierté de Djedda sʼinvestit notamment dans des records de hauteur. Le plus haut mât du monde pour un drapeau, 170 m de haut, inauguré le 23 septembre 2014 à l’occasion de la fête nationale de l’Arabie saoudite. Le plus haut jet dʼeau du monde, 312 mètres. Quʼon imagine la puissance des canons à eau nécessaires pour envoyer lʼeau à une telle hauteur ! Mais le monument le plus emblématique du futur est sans conteste la « Tour du royaume », rebaptisée « Tour de Djedda », dont la construction devrait sʼachever en 2020. Paroxysme de sa hauteur qui doit atteindre plus dʼun kilomètre, en dépassant toutes les tours du monde.

Djedda a été classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, sur la liste des biens culturels, en juin 2014, comme Porte de La Mecque : pôle spirituel de l’islam du monde entier, vers lequel les musulmans se tournent cinq fois par jour pour la prière, et où les pèlerins affluent désormais, tous les ans, par millions.

Dès le début du XIXe siècle, des voyageurs ont remarqué la hauteur des maisons et la qualité de la décoration en bois ajouré des moucharabiehs, loges en encorbellement sur les façades. Cette architecture aérienne et éolienne s’est épanouie entre 1800 et 1950, époque où la mer Rouge est devenue une des principales voies maritimes du monde, surtout après l’ouverture du canal de Suez en 1869.

Le noyau historique de Djedda est le témoin d’un « style de la mer Rouge », fait d’empreintes croisées de deux sphères d’influence commerciale et artistique : vers le nord-ouest, le monde de la Méditerranée orientale, autour d’Istanbul, du Caire et de Damas ; vers le sud-est, le monde de l’océan Indien, autour de la côte indienne du nord-ouest.

Les archives françaises possèdent de nombreuses photos sur l’architecture domestique de Djedda et des ports de la mer Rouge. Prises durant la première guerre mondiale, elles illustrent abondamment cet ouvrage. Quasi inédites, elles sont riches d’enseignement sur le centre historique de la ville avant les transformations drastiques dues aux retombées de la rente pétrolière.

Ancien directeur de recherche au CNRS affecté à lʼIREMAM, Paul Bonnenfant a passé une trentaine d’années dans les pays arabes. Il s’attache particulièrement à étudier les rapports de l’habitat avec les structures sociales, en privilégiant les recherches sur le terrain. Il a dirigé plusieurs ouvrages collectifs sur la péninsule Arabique, région dont il est spécialiste.

ISBN 10 : 2705340407

ISBN 13 : 9782705340407

Pages : 470

Format (mm) : 240x300

Discipline :

Archéologie-ArchitectureMots-clés :

Djedda,

architecture,

Patrimoine mondial de l’UNESCO,

moucharabiehs,

façades,

style,

histoire,

ville

entre confessionnalisme et laïcité

Auteur(s) : CHAAYA Saïd

Prix (TTC) : 27 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2018

/

En savoir plus... /

Huit études sont ici rassemblées. Elles sont autant de facettes inédites de l’histoire du Liban. Elles mettent en avant, et pour la première fois, des personnes dont la pensée comme l’action méritent d’être relatées. Le Liban, et surtout sa capitale Beyrouth, est le personnage central de cet ouvrage : déjà État mais pas encore pays, attentif aux particularismes confessionnels de ses populations, mais aspirant à la mise en place d’un sécularisme tolérant et créatif.

De l’archevêque maronite ‘Abdallah al-Bustânî qui réclame pour le Liban la protection de la France à l’émir druze Mohammad Arslân, qui énonce les principes politiques indispensables à une bonne gouvernance en passant par les œuvres sociales des missionnaires occidentaux, des hommes et des femmes agissent. Les francs-maçons, influencés par la philosophie des Lumières, s’essaient aussi à une entreprise nouvelle au Proche-Orient : le dialogue entre les religions mais aussi la rencontre de la foi et de l’esprit laïque. Beyrouth apparaît alors, en cette seconde moitié du xixe siècle et jusqu’à la veille de la Grande Guerre, comme le ferment d’une espérance. Perdure-t-elle aujourd’hui ?

Saïd Chaaya est historien du Proche-Orient, docteur en histoire contemporaine de l’École Pratique des Hautes Études, EPHE-Sorbonne, Paris. Ses recherches portent sur l’histoire intellectuelle et politique du xixe siècle dans le monde arabe, notamment sur la province ottomane de Syrie. Il est rattaché au CNRS-GSRL, Groupe Sociétés Religions Laïcités. Membre de plusieurs sociétés savantes La société historique libanaise, Société libanaise pour les études ottomanes et la Middle East Studies Association), il a enseigné un an à UCLA (University of California Los Angeles) et a organisé un important colloque pour le 300e anniversaire de la Franc-maçonnerie moderne.

ISBN 10 : 2705339852

ISBN 13 : 9782705339852

Collection :

VariaPages : 220

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

Histoire du Liban,

Beyrouth,

Empire ottoman,

Franc-maçonnerie,

Druses,

Missions au Proche Orient,

Mohammad Arslan,

Laïcité

La diplomatie allemande dans la Beyrouth ottomane

Auteur(s) : CHAAYA Saïd

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2018

/

En savoir plus... /

De 1878 à 1913, Girgi Dimitri Sursock, drogman au consulat général de l’Empire d’Allemagne à Beyrouth, entretient une correspondance suivie avec Martin Hartmann, orientaliste de renom, établi à Berlin après avoir travaillé au Proche-Orient. Les deux hommes s’apprécient d’autant plus qu’ils partagent un intérêt commun pour les religions, l’histoire et la géographie de ces pays, leurs littérature et philologie, sans oublier leurs arts et techniques. Leur commune appartenance à la franc-maçonnerie renforce leur amitié, vraie fraternité d’esprit tissée au travers de ces pages.

Restées jusqu’à présent inédites, les lettres de Girgi Dimitri Sursock adressées à Martin Hartmann conduisent le lecteur à la rencontre de nombreuses personnalités de premier plan de Beyrouth au tournant du XXe siècle, diplomates et archéologues, négociants, militaires et voyageurs. De nationalités diverses G. D. Sursock est le lien qui les unit. Il est, pour eux, une clef ouvrant sur la compréhension des cultures du monde arabe. Les lettres rendent ainsi témoignage d’une ville en mouvement, Beyrouth, d’une nation en construction, le Liban moderne.

Le présent livre rassemble toutes les lettres répertoriées de G. D. Sursock à M. Hartmann, rédigées en français, en arabe, en allemand, et parfois dans l’une et l’autre langue au gré des paragraphes. Elles sont éditées, traduites en français, analysées et commentées. Elles permettent de cerner les réseaux intellectuels, politiques, diplomatiques et économiques aux seins desquels se situe et agit un membre éminent d’une des plus notables familles beyrouthines, les Sursock.

Saïd Chaaya est historien du Proche-Orient, docteur en histoire contemporaine de l’École Pratique des Hautes Études, EPHE-Sorbonne, Paris. Ses recherches portent sur l’histoire intellectuelle et politique du XIXe siècle au Proche-Orient, avec un intérêt particulier pour la province ottomane de Syrie. Rattaché au CNRS-GSRL, Groupe Sociétés Religions Laïcités, il est chercheur associé à l’Institut Français des Études Anatoliennes à Istanbul (IFEA). Membre de plusieurs sociétés savantes : la Société historique libanaise, la Société libanaise pour les études ottomanes et la Middle East Studies Association, il a enseigné un an à l’University of California Los Angeles (UCLA). Son livre précédent paru chez Geuthner s’intitule : Beyrouth au XIX‑e siècle, entre confessionnalisme et laïcité.

ISBN 10 : 2705340193

ISBN 13 : 9782705340193

Collection :

VariaPages : 390

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

Monde arabe,

Liban,

Beyrouth,

Franc-maçonnerie,

Histoire,

Diplomatie

Préface d’Alain Touraine, Postface d’Edgar Morin

Auteur(s) : Collectif

Prix (TTC) : 39 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2017

/

En savoir plus... /

Les trente-sept co-auteurs de ce livre d’hommage, originaires de France, d’Italie, d’Iran, du Liban, d’Algérie, des États-Unis, d’Haïti ou de Turquie, ont collaboré du vivant de Paul Vieille à son projet ancré dans des millénaires d’échanges et d’histoire commune aux rives de la Méditerranée. Son héritage est lié à l’actualité du Moyen-Orient et à ses drames se prolongeant au-delà de la région. Dans les rencontres où est né ce livre, Peuples méditerranéens (1977-1997, 80 numéros parus) a formé un pôle actif tout au long des débats qui ont émané des recherches impulsées par Paul Vieille, pénétrées d’échanges scientifiques ouverts à la subjectivité, à l’interdisciplinarité (sciences sociales, histoire, littérature, féminisme, orientalisme, musicologie), aux échanges noués dans la société civile.

La liberté de parole qui imprègne notre livre d’hommage à Paul Vieille prolonge et interroge ses orientations et ses pratiques, depuis le « lieu méditerranéen de parole » qu’il avait ouvert avec Peuples méditerranéens jusqu’à la recherche de « ce qui donne sens à ce qui est en train de se faire sur les rives de la Méditerranée en dépassant les savoirs particuliers, parcellaires, discrets des sciences sociales ». La Méditerranée devient symboliquement un lieu qui interroge le monde, d’où l’on ébauche une confrontation avec d’autres espaces, dont la Caraïbe, participant ainsi à l’effort de décentrement par rapport à l’Europe auquel s’est consacré Paul Vieille.

Les trente-huit contributions réunies, précédées d’une longue introduction, sont réparties autour de quatre axes :

- Itinéraire de Paul Vieille (Vallauris, 1922 - Paris, 2010). Études et témoignages

- Méditerranée, méditerranéité, sciences sociales

- Politique, religion, mouvement social, guerre

- Culture, globalisation, conviction, liberté.

ISBN 10 : 2705339500

ISBN 13 : 9782705339500

Collection :

CollectifPages : 540

Format (mm) : 158x240

Discipline :

Bibliographie-Histoire de l'orientalismeMots-clés :

France,

Italie,

Iran,

Liban,

Méditerranée,

Méditerranéité,

Algérie,

États-Unis,

Haïti,

Turquie,

Sciences Sociales,

Histoire,

Littérature,

Féminisme,

Orientalisme,

Musicologie

Une mémoire vivante en Asie du Sud-Est / Pala’wan Highlanders Verbal Arts - A Living Memory in South-East Asia

Auteur(s) : REVEL Nicole

Prix (TTC) : 49 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2017

/

En savoir plus... /

FR :

Chasseurs à la sarbacane, cultivant riz, maïs et tubercules dans le champ de montagne, dans l’Asie des Moussons, les Pala’wan vivent selon les principes d’une société égalitaire. Ils habitent au sud de l’île de Palawan dans l’Archipel des Philippines. Un droit coutumier très précis régule la vie quotidienne des membres de chaque hameau. Animistes, très attentifs à la petite musique des choses, à la poésie, aux épopées liées à l’expérience chamanique, ils valorisent diverses modalités de la parole afin d’endiguer toute forme de violence. À l’instar du passé, dans le contexte politique, socio-économique et religieux actuel, cette société pacifique est très vulnérable et menacée. Cet ouvrage multimédia et trilingue présente les « genres du discours » ; nous donne à voir et à entendre les arts de la performance et de la mémoire d’une petite société de forêt du Monde austronésien. Témoignant de la vie, de la pensée et des arts de leurs aînés, il est adressé aux jeunes générations.

À partir d’une longue expérience vécue auprès des Pala’wan et en collaboration avec eux, Nicole Revel a centré cet ouvrage sur la culture des Hautes-Terres, notamment le versant oriental de la cordillère centrale de la grande île. Les Sciences sociales et une initiative pionnière dans les Humanités numériques ont permis de sauvegarder, de mieux comprendre et de transmettre un patrimoine immatériel d’une grande authenticité, mais avant tout, une présence au monde exemplaire.

ENG:

Hunting with the blowpipe and cultivating rice, corn and tubers in upland fields of Monsoon Asia, the Pala’wan inhabit the southern part of Palawan Island in the Philippine Archipelago and live according to the principles of an egalitarian society. Very precise Customary Law regulates the daily life of the people in each hamlet. Animists, they are attentive to the tiny music of things, oral poetry, and epics linked to shamanic experience. They observe various speech manners and value them in order to avoid all forms of violence. As formerly, faced with the political, socio-economic and religious pressures of today’s world, this peaceful society is vulnerable and threatened. This multimedia and trilingual work on the various “speech genres” allows us to see and take part in the perfomances and the art of memory of a small forest society of the Austronesian world. It is a testimony of the life, thought and artistic expressions of the elders, and it is dedicated to the younger generations.

Based on long experience lived close to the Pala’wan and in collaboration with them, Nicole Revel has focused her work on the Highlands culture, particularly on the eastern slopes of the central cordillera. Social Science and a pioneering initiative in Digital Humanities have made it possible to safeguard, to better understand and transmit an intangible heritage of great authenticity, but above all, an exemplary presence in the world.

ISBN 10 : 2705339753

ISBN 13 : 9782705339753

Traduction : Ouvrage trilingue Palawan-Français-Anglais

Collection :

VariaTome : Inlus 5 DVD compatibles MAC / PC

Pages : 320

Format (mm) : 170x200

Discipline :

Ethnologie - Ethnomusicologie - LinguistiqueMots-clés :

Animisme,

Arts de la performance,

Chamanisme,

Genres du Discours,

Littérature de la voix,

Monde Austronésien,

Musique des gongs,

Philippines,

Humanités Numériques (DH)

L’invention du temple au Moyen-Orient ancien

Auteur(s) : CHANTEAU Julien

Prix (TTC) : 33 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2017

/

En savoir plus... /

Deus ex machina…

C’est au moyen d’un dispositif mécanique caché que surgissaient les dieux dans le théâtre grec. Une astuce dramatique qu’Aristophane raillait pour sa facilité, mais que les sciences des religions auraient tout intérêt à examiner de près. Pour le chercheur, l’analyse de la naissance des divinités dans le champ religieux consiste en effet à repérer, dans les sources achéologiques, l’entrée en scène d’une invention simple et révolutionnaire : le temple, véritable « machine à fabriquer du sacré » dont la structure, curieuse coïncidence, apparaît au Moyen-Orient au moment crucial du passage de la Préhistoire à l’Histoire.

Aussi est-il généralement admis que c’est la naissance des sociétés complexes qui a constitué le transformateur sacral donnant naissance aux premières religions polythéistes de l’Antiquité, dont les foisonnants panthéons sont le plus souvent conçus comme le reflet idéologique d’une organisation sociale de plus en plus diversifiée et hiérarchisée. Mais ne serait-on pas fondé à réexaminer ce schéma issu de l’anthropologie évolutionniste des religions pour lui adjoindre une autre thèse suivant laquelle le temple, par la manière inédite d’organiser le dialogue avec la surnature qu’il opère, serait tout autant un transformateur politique, avec pour horizon la naissance de l’état ?

S’appuyant sur l’étude des vestiges des plus anciens monuments religieux du Moyen-Orient et combinant des approches disciplinaires aussi variées que l’archéologie, l’anthropologie, la sémiologie et la médiologie, le présent ouvrage constitue une enquête sur les modalités concrètes d’apparition de ce monument-message singulier qu’est le temple et sur l’émergence des premières sacralités divines.

ISBN 10 : 2705339807

ISBN 13 : 9782705339807

Collection :

VariaPages : 246

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

Divin,

Antiquité,

Moyen-Orient,

Préhistoire,

Histoire,

Archéologie,

Anthropologie,

Sémiologie,

Médiologie

Auteur(s) : GUREGHIAN Jean V.

Prix (TTC) : 43 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2016

/

En savoir plus... /

Les églises arméniennes comptent parmi les plus anciennes du monde. Les styles de construction sont variés et témoignent d’un haut niveau technique. Leur aspect reste néanmoins dépouillé et à échelle humaine. Les églises arméniennes sont à la base du développement de l’art chrétien. L’architecture est un art dans lequel le peuple arménien a pu démontrer son génie créateur. On dit de l’Arménie qu’elle est un « musée à ciel ouvert » et ses monuments architecturaux tiennent une place honorable dans le patrimoine mondial. Très richement illustré, le présent ouvrage répertorie les principaux monuments architecturaux de l’Arménie, leurs spécificités architecturales, sur un territoire qui s’étend d’Est en Ouest sur plus de 1400 kilomètres. Par une approche globale, il nous expose les différentes étapes d’une architecture multi-millénaire, depuis la préhistoire jusqu’aux derniers essors du XVe au XVIIIe s., en concluant l’ouvrage par la capitale Erevan. Il cite les architectes, sculpteurs ainsi que les tailleurs de pierre les plus célèbres. Né à Paris, Jean V. Guréghian, est architecte de profession. Il a obtenu son diplôme à l’Institut Polytechnique d’Erevan en Arménie, où il a exercé son métier pendant quelques années. Revenu en France, il a continué de l’exercer. Polyvalent, il est aussi connu comme peintre, compositeur, musicien de jazz et écrivain. Il a été également le président fondateur du « Comité du 24 Avril » aujourd’hui CCAF.

ISBN 10 : 2705339340

ISBN 13 : 9782705339340

Collection :

VariaPages : 330

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Archéologie-ArchitectureMots-clés :

Architecture,

Arménie,

Monuments Arméniens,

Art Chrétien

Auteur(s) : CHARLOUX Guillaume, SCHIETTECATTE Jérémie

Prix (TTC) : 55 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2016

/

En savoir plus... /

Il y a quarante-cinq ans, le Yémen est sorti d’une longue période de conflits et d’isolement. Dans le domaine culturel, cette renaissance s’est accompagnée d’un important volet archéologique, d’abord centré sur l’époque antique, celle de la civilisation sudarabique, puis rapidement étendu aux périodes préhistorique et islamique. Cet ouvrage retrace plus de quarante années de recherches archéologiques françaises, coordonnées à partir de 1982 par le Centre français d’Études yéménites, devenu le Centre français d’Archéologie et de Sciences sociales de Sanaa. Bien que brutalement stoppées par les conflits récents, les découvertes effectuées par les nombreuses équipes d’archéologues et d’historiens permettent de retracer les grandes étapes de l’évolution d’un pays légendaire, le pays de la reine de Saba. Cette terre a vu l’émergence de royaumes et de cités dont le développement fut le résultat d’une maîtrise avancée de l’agriculture irriguée et de l’accroissement du commerce caravanier puis maritime des résines aromatiques, des chevaux et du café. Par la monumentalité de son architecture, le raffinement de ses arts et la fascination qu’exercent ses inscriptions, la civilisation de l’Arabie du Sud apparait désormais bien différente de l’image trompeuse d’une Arabie désertique parcourue par les seuls nomades.Émission autour du drame patrimonial qui se joue au Yémen diffusée samedi 28 mai 19h30 sur les ondes et ensuite accessible en podcast. http://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/le-salon-noir-samedi-28-mai-2016

ISBN 10 : 2705339395

ISBN 13 : 9782705339395

Collection :

VariaPages : 294

Format (mm) : 280x210

Discipline :

Archéologie-ArchitectureMots-clés :

Yémen Archéologie civilisation sudarabique Centre français d’Archéologie et de Sciences sociales de Sanaa Arabie du Sud

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail