L'Iran des sciences humaines

Auteur(s) : Collectif, LESSAN PEZECHKI Homa (dir.)

Parution : 2025

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341381

ISBN 13 : 9782705341381

Pages : 628

Format (mm) : 160x240

Cet ouvrage pluridisciplinaire dresse un panorama des héritages pluriséculaires et des réalités contemporaines de l’Iran. Fruit de la rencontre entre chercheurs d’horizons et de pays différents il aborde des divers aspects des sciences humaines : histoire de l’art, anthropologie, littérature, islamologie, langue et linguistique.

La perspective historique de l’ouvrage est nouvelle et critique, et elle s’emploie à revisiter les mythes fondateurs, questionner les sources primaires, étudier les textes épiques ou les chroniques en mettant en lumière notamment la place et le rôle de la Perse dans ses relations avec ses voisins.

La littérature et l’art convoquent, dans une approche nuancée, la complexité de la culture iranienne construite sur une identité multiple, un éthos singulier aux contradictions internes, mais aussi sur des représentations et des pratiques faisant de l’Iran un pays à la fois traditionnel et moderne.

L’islam chiite, lieu de tension entre religion mystique et doctrine du pouvoir, est abordé sous des angles originaux. Ses figures tutélaires incarnent les inflexions et mutations du soufisme dans l’Orient musulman.

Enfin plusieurs articles évoquent la singularité des langues iraniennes et notamment certaines catégories grammaticales originales comme l’évidentialité, mais aussi les constructions à verbe support, très importantes dans ces langues, qui se situent à la croisée du lexique et de la grammaire. Enfin l’héritage littéraire extraordinaire des Juifs persanophones, bien trop méconnu, est aussi abordé.

L’objectif de ce panorama académique est de mieux comprendre l’histoire et la complexité de la société iranienne pour en cerner ses enjeux politiques et sociaux.

Voir tous les collectifs Geuthner

Discipline : Ouvrages généraux et divers

Mots-clés : iran, histoire de l'art, anthropologie, littérature, islamologie, langue et linguistique, iran, islam

Frontières des savoirs

Relire l’héritage arabe classiqueAuteur(s) : Collectif, AYOUB Georgine (dir.)

Parution : 2025

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341442

ISBN 13 : 9782705341442

Pages : 434

Format (mm) : 160x240

Tels des vêtements trop étroits, les savoirs de notre modernité enserrent les savoirs arabes classiques dans des délimitations qui ne sont pas les leurs, et sont volontiers aveugles à ce qui ne ressortit point à ces limites. Mais, pour ne prendre que quelques exemples, un traité de grammaire arabe médiéval n’est pas un ouvrage de linguistique, ni un ouvrage d’adab une œuvre de littérature. Les études ici présentées, qui relèvent de plusieurs disciplines, délaissent le discours de la préfiguration et se proposent de relire l’héritage arabe classique en se plaçant délibérément aux frontières de ses propres champs de savoirs, en un point où se croisent le Beau, le Correct, et le Sacré, point de croisement où la culture arabe médiévale a voulu probablement trouver son fondement.

Ces études furent présentées au séminaire de « Relectures de l’héritage classique » à Paris, à l’Institut national des langues et civilisations orientales, lors même où ce séminaire avait pris pour thème les frontières des savoirs (2017 – 2022). Hachem Foda et Georgine Ayoub, responsables du séminaire, ont pensé ce livre et comptaient le coordonner ensemble. Le départ de Hachem Foda en décida autrement. Cet ouvrage lui est dédié.

Voir tous les collectifs Geuthner

Discipline : Bibliographie-Histoire de l'orientalisme

Mots-clés : études, héritage, savoirs, arabe, grammaire, littérature, linguistique, culture

Du terroir à l’Institut Universitaire de France, un arabisant dans son monde

Auteur(s) : BOHAS Georges

Parution : 2024

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341183

ISBN 13 : 9782705341183

Pages : 214

Format (mm) : 160x240

Dans Itinéraire d’un arabisant Georges Bohas avait retracé de manière distanciée l’essentiel de son parcours scientifique, isolément du monde dans lequel il s’inscrivait. Puis, à l’instar de Renan, il a commencé à rédiger ses « souvenirs d’enfance et de jeunesse ». Origines familiales, naissance dans une famille de petits paysans de la Bresse, études secondaires à Trévoux puis à Issoudun, ensuite à l’université de Strasbourg, découverte du monde arabe à l’occasion de son service militaire (comme coopérant au Liban), toutes ces étapes étaient là mais hors du contexte social et intellectuel du monde universitaire des arabisants. Il s’agit, dans le présent ouvrage, de restituer cet environnement en inscrivant la subjectivité constructive de l’auteur et d’esquisser les contours ainsi que l’évolution du monde des arabisants français de 1973, date de son agrégation d’arabe, jusqu’à l’arrêté du 3 août 2007, date de sa nomination à l’Institut universitaire de France.

« Bond en avant » « ascenseur social » ou corde à nœuds ? Le lecteur en décidera.

Georges Bohas, a été directeur de l’Institut français d’études arabes de Damas, (IFÉAD), il est membre senior honoraire de l’Institut universitaire de France (IUF), membre correspondant de l’Académie de langue arabe de Damas et actuellement professeur émérite à l’ENS de Lyon et chercheur dans l’UMR 5191 ICAR du CNRS.

Discipline : Ouvrages généraux et divers

Mots-clés : souvenirs, origines, monde arabe, arabisants, institut universitaire de France

Orientalism Writes Back

Quand la littérature francophone du Maghreb met en fiction la pensée postcolonialeAuteur(s) : BOULAÂBI Ridha

Parution : 2024

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341220

ISBN 13 : 9782705341220

Pages : 534

Format (mm) : 160x280

Si cet ouvrage tire son titre principal du célèbre The Empire Writes Back, publié par Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin en 1989, Ridha Boulaâbi enrichit ici considérablement cette perspective des postcolonial studies par la révélation de la mise en fiction des orientalismes savants ou littéraires anciens par les autrices et les auteurs du xxie siècle.

L’orientalisme de retour au sein de la création littéraire maghrébine, bien après sa déconstruction saïdienne, signifie ici qu’il y a un enjeu pour ces écrivains à en venir à un « orientalisme au pluriel », à des « expériences et des parcours inédits, des figures peu connues », autant de traces d’une mémoire collective à partager et à discuter – d’où le titre principal – en les insérant dans les fictions afin de requalifier des hybridités culturelles, des minorités « invisibilisées » au sein de rapports croisés de domination (race, classe, genre).

Grand connaisseur de l’histoire de l’orientalisme et des principales figures intellectuelles des xixe et xxe siècles l’ayant incarné en Orient comme en Occident, Ridha Boulâabi explique parfaitement pourquoi et comment, dans ses composantes savantes, politiques, littéraires, l’orientalisme revisité est au cœur de la stratégie d’écriture et de discours des écrivains maghrébins les plus contemporains. Les intertextes orientalistes des xixe et xxe siècles, notamment arabisants, servent à dénoncer des hiérarchies encore imposées et à tenter, pour certaines et certains, de puiser dans les traditions écrites et orales pour une réconciliation postcoloniale des langues et des cultures. C’est incontestablement un apport majeur de ce livre.

Daniel Lançon

Enseignant-chercheur en littératures française et francophone à l’Université Grenoble Alpes, Ridha Boulaâbi est notamment l’auteur de L’Orient des langues au xxe siècle : Aragon, Ollier, Barthes, Macé (Éditions Geuthner, 2011) et de Nedjma de Kateb Yacine (Champion, coll. « Entre les lignes/littératures Sud », 2015). Il a par ailleurs dirigé aux Éditions Geuthner les collectifs : Les Orientaux face aux orientalismes (2013) et Voix d’Orient – Mélanges offerts à Daniel Lançon (2019).

Discipline : Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : Orientalisme, Maghreb, littérature, pensée postcoloniale, stratégie d’écriture et de discours, écriture

Catalogue des manuscrits du Sherif Harar Municipal Museum

Les coransCollection : Sources Africaines

Auteur(s) : REGOURD Anne, MIRZA SANA

Parution : 2024

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340377

ISBN 13 : 9782705340377

Pages : 340

Format (mm) : 160x240

Catalogue of the Manuscripts in the Sherif Harar Municipal Museum

The Qurʾans

Préface de

Bruno Delmas

Foreword

ʿAbdullahi ʿAli Sherif

sources africaines

Une nouvelle histoire du continent africain est en train de s’écrire, à partir de l’étude des manuscrits rédigés sur place en arabe et dans les langues locales. Ces sources africaines de nos connaissances appellent la multiplication d’éditions critiques scientifiquement établies par des spécialistes : ainsi le lecteur peut-il disposer d’un matériau autochtone, souvent antérieur aux colonisations et à leur prisme parfois réducteur.

Forte de son expertise sur l’Afrique, l’Académie des sciences d’outre-mer, membre de l’Union académique internationale, a rejoint le programme de recherches « Fontes Historiae Africanae » créé par cette dernière. Elle lance, en 2019, avec l’aide des éditions spécialisées Geuthner, la collection sources africaines où la présente étude vient prendre place.

Premier catalogue du Sherif Harar Municipal Museum, cette publication richement illustrée est d’une grande importance pour les études islamiques en général, d’histoire, d’histoire de l’art et de codicologie africaines en particulier. Ce musée est le plus grand conservatoire de manuscrits et d’objets à valeur culturelle provenant de l’un des plus anciens centres religieux islamiques d’Éthiopie.

Interdisciplinaire, la publication documente les manuscrits coraniques de la collection et propose des traductions de leurs marginalia, mises en waqf et autres textes à portée historique, à partir du xviie siècle. Les quelque 250 corans ici décrits témoignent de styles, de matériaux et de pratiques historiques non figées. Par un examen minutieux de ce matériel documentaire exceptionnel, l’analyse met en évidence des dimensions sociales au sein de la société hararie, des femmes commanditaires aux pratiques de mises en waqf et d’apprentissage. Anne Regourd & Sana Mirza examinent en outre les caractéristiques des corans en termes d’histoire de l’art et de codicologie, les plaçant dans le contexte plus vaste des traditions manuscrites islamiques. De ce fait, la publication délivre l’importance négligée de ce centre peu connu de production de manuscrits islamiques.

The first catalogue of the Sherif Harar Municipal Museum, this richly decorated publication has great importance for the fields of Islamic studies, African and Islamic history and art history, and codicology. The museum is the largest repository of manuscripts and cultural artifacts from one of the oldest Islamic religious centers in Ethiopia.

The interdisciplinary publication documents the Qur ʿanic manuscripts and provides translations of their inscriptions, endowments and other historical texts dating from the seventeenth century onwards. The roughly 250 Qurʿans present changing styles, materials, and historical practices. In examining the rare documentary material, the analysis highlights social dimensions within Harari society, from female patronage to endowment and learning practices. Additionally, Anne Regourd & Sana Mirza elucidate the art historical and codicological features of the Qurʿans and place them within the larger contexts of Islamic manuscripts traditions. Subsequently, the publication shares the overlooked importance of this little-known center of Islamic manuscript production.

Discipline : Ouvrages généraux et divers

Mots-clés : afrique, Corne de l'Afrique, Ethiopie, catalogue, corans, Sherif Harar Municipal Museum, études islamiques, codicologie, histoire de l'art

Le congrès du Caire de 1932

La musique arabe à la recherche de son identitéAuteur(s) : MOUSSALI Bernard

Parution : 2024

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341244

ISBN 13 : 9782705341244

Pages : 441

Format (mm) : 160x240

Le Congrès de musique arabe, en 1932, qui avait rassemblé au Caire de nombreux musicologues d’Orient et d’Occident, ainsi que des musiciens du monde arabe, vit se confronter plusieurs visions de la future musique arabe moderne : d’une part, des conservateurs qui pensaient en termes de fidélité à la tradition de l’improvisation et du ṭarab (l’émotion musicale indissociable de la performance vivante), et d’autre part, des réformistes qui souhaitaient utiliser les outils de la musique occidentale, notamment pour s’adapter à la radio, au cinéma et à l’écoute de masse. À cette occasion, de nombreux enregistrements furent effectués sur disques 78 tours : musiques d’Égypte, classique, populaire et religieuse ; musiques arabes, principalement : Irak, Algérie, Tunisie et Maroc. Après leur publication par la Bibliothèque nationale de France en 2015, basée sur la documentation de l’historien franco-libanais Bernard Moussali, 1953-1996, ces enregistrements importants n’ont pourtant pas livré tous leurs secrets.

Bernard Moussali, qui préparait dans sa thèse de doctorat une analyse des débats du Congrès, avait mis cet événement crucial en perspective avec la période ottomane tardive, la Renaissance arabe, Nahda, et les débats entre musiciens et musicologues du Proche-Orient, ainsi qu’avec le mécénat des khédives d’Égypte depuis le XIXe siècle. Il remettait aussi ces débats dans le contexte de l’émergence des premiers enregistrements commerciaux des musiques arabes de l’Orient et du Maghreb, ainsi que des évolutions en cours depuis le début du XXe siècle. Les débats entre tradition et modernité, qui soulèvent la grande question de l’identité culturelle arabe, sont toujours pleinement d’actualité. Après la disparition de B. Moussali, Jean Lambert a édité ce texte inachevé, en lui fournissant les nécessaires compléments apportés par la recherche depuis les vingt-cinq dernières années. Il en résulte une proposition d’interprétation des significations historiques et anthropologiques de ce Congrès : comment concilier le sentiment de parenté et d’unité de civilisation, spontanément perçu par les Arabes, avec la grande diversité de leurs traditions musicales ? Comment concevoir une future musique arabe de manière universelle, à la fois inventive et inclusive de ses riches sources et ressources culturelles ? Des questions que beaucoup se posent encore...

Discipline : Musicologie

Mots-clés : Musique, Congrès de musique arabe, Caire, musicologie, musique arabe moderne, Egypte, musique arabe

Échanges et voyages Perse, Byzance et Empire ottoman

Hommage à Michel BalivetAuteur(s) : Collectif, LESSAN PEZECHKI Homa (dir.), GARDETTE Philippe (dir.)

Parution : 2023

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341091

ISBN 13 : 9782705341091

Pages : 536

Format (mm) : 160x240

Contributeurs : Paschalis Androudis, Alireza Askari-Chaverdi, Cyril Aslanov, Camille Aubert, Benoît Fliche, Sami Benkherfallah, Stéphane Cermakian, Kamel Chachoua, Jean-Claude Cheynet, Marie-Hélène Congourdeau, Mattéo Coq, Gérard Dédéyan, Morteza Djamali, Nicolas Faucherre, Denis Gril, Frédéric Hitzel, Élisabeth Malamut, Yoan Parrot, Homa Lessan Pezechki, Vladislava Spasova Ilieva, Alexandre Toumarkine, Nicolas Vatin, Philippe Gardette.

Pendant plus de quarante ans, Michel Balivet (1944-2020) a réalisé une œuvre abondante. Son étude de la zone persano-byzantino-ottomane au Moyen-Âge, passage traditionnel entre continent oriental et continent occidental, s’appuyait sur un nécessaire comparatisme. Cela évitait le piège de la fameuse « guerre des civilisations » en insistant sur les interinfluences politiques, économiques, culturelles, religieuses et mystiques qui aboutissaient à une véritable culture anatolienne hybride marquée par le syncrétisme.

Fort d’une érudition précoce et d’une connaissance du grec et du turc, Michel Balivet était à la fois un homme de terrain, un chercheur et un professeur hors pair s’appuyant sur des sources premières incitant à leur traduction. Son œuvre et son approche, profondément humanistes, ne faisaient que souligner les ponts interculturels et intercivilisationnels trop peu mis en exergue par la recherche.

Cet ouvrage réunit les contributions de chercheurs de disciplines différentes qui voudraient, à son instar, penser l’Histoire autrement qu’un choc des civilisations ; celle de la conscience de l’Autre, bien plus proche que différente.

Discipline : Histoire-Littérature

Mots-clés : Michel Balivet, histoire, échanges, voyage, interinfluences, perse, byzance, empire ottoman, littérature

L’hyperbole et la concession

Rhétorique de la poésie arabe médiévaleAuteur(s) : FODA Hachem

Parution : 2023

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341138

ISBN 13 : 9782705341138

Pages : 448

Format (mm) : 160x240

Entre rhétorique, philosophie et littérature, cet ouvrage traite de phénomènes essentiels de la poésie arabe médiévale. Alors que cette dernière est souvent abordée à travers des études historiques ou thématiques, on la trouve examinée ici sous son angle le plus inattendu et le plus redoutable : l’apparente obscurité de ses énoncés, où s’accumulent superlatifs, ellipses, verbes de quasi-acte et conditions paradoxales. Partant du problème de l’omniprésence dans cette poésie de ces deux figures que sont l’hyperbole et la concession, l’auteur met en évidence les différentes manifestations d’une véritable « logique concessive » qui la travaille de l’intérieur, anime ses thèmes et ses codes, et la voue à la « force affirmative » : dans la louange ou l’invective, pour accabler ou consoler, le poète est celui-là qui veut dire ce qui ne peut l’être. Au fil des pages, l’auteur (re)traduit et (ré)interprète des vers de poésie et des versets coraniques qui sont de véritables défis aux lecteurs et aux chercheurs. Alors même qu’il souligne leur illisibilité, l’auteur réalise l’exploit de nous rendre familiers ces textes si lointains et difficiles, faisant de son ouvrage une porte d’entrée unique en son genre sur la littérature arabe médiévale.

Après l’obtention d’une maîtrise de littérature française à l’Université du Caire en 1976, Hachem Foda poursuit ses études à Nanterre, où il soutient une thèse en sémiologie sur le « Statut de l’événement dans le texte littéraire » en 1980. Invité à Ann Arbor University (Michigan, USA) puis au Collège international de philosophie (1982-1984), il se dirige finalement vers la littérature arabe classique, qu’il enseigne à Paris VIII puis à l’Institut national des langues et civilisations orientales jusqu’à son départ prématuré en 2022. Après des travaux portant sur des sujets aussi divers que les proverbes arabes, la poésie amoureuse, le genre de la louange, le statut de la fiction, etc. le présent ouvrage représente l’aboutissement d’une carrière qui a profondément marqué les études arabes en France et renouvelé la compréhension de la poésie et de la prose arabes classiques.

Discipline : Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : rhétorique, philosophie, littérature, études historiques, poésie arabe médiévale

Histoire généalogique et héraldique de la maison de Lusignan

Seigneurs de Lusignan, comtes de La Marche, rois de Jérusalem, de Chypre et d’ArménieAuteur(s) : BORD Lucien-Jean

Parution : 2022

Ce livre n'est pas disponible

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340933

ISBN 13 : 9782705340933

Pages : 132

Format (mm) : 210x280

Du Xe au XIIIe siècle, la famille de Lusignan en ses diverses branches descendantes d’Hugues Ier le Veneur s’est progressivement élevée au rang de l’une des plus puissantes Maison seigneuriale du Poitou, n’hésitant pas à s’opposer aux Plantagenets, leurs suzerains en tant que ducs d’Aquitaine, puis aux Capétiens. Vaincus par Louis IX, ayant perdu bon nombre de leurs possessions territoriales, ils n’en connurent pas moins une nouvelle ascension sociale grâce à la branche cadette implantée dans le royaume latin de Jérusalem, avec un roi en la personne de Guy de Lusignan (le vaincu de Hattin) et surtout une longue lignée de rois de Chypre qui se prolongea jusqu’au XVe siècle et d’où furent également issus plusieurs rois d’Arménie aux XIIIe et XIVe siècles.

Ce volume ne prétend pas retracer l’histoire événementielle de la Maison de Lusignan mais se penche sur la généalogie et l’héraldique de ces grands feudataires, tant en Occident qu’au Proche-Orient. L’histoire généalogique présente un avantage certain permettant de la considérer comme complétant l’histoire événementielle : elle va s’intéresser à tous les représentants d’un lignage, même les plus obscurs. Quant à l’héraldique, son importance est maintenant pleinement reconnue pour les études des lignages médiévaux : le fait de blasonner et de représenter les armoiries des diverses branches d’une famille et de ses alliances permet, par exemple lors de l’établissement d’une ascendance par quartiers, de visualiser immédiatement les systèmes d’alliances.

Ainsi que l’écrit Martin Aurell dans sa préface : « Fondé sur une abondante bibliographie à jour, le livre de Lucien-Jean Bord sur les Lusignan représente un instrument de travail solide, qui rendra bien des services au chercheur et qui passionnera le généalogiste. »

Vice-président de la Société Mabillon et membre de la New York Academy of Sciences, Lucien-Jean Bord poursuit ses recherches sur la civilisation médiévale dans le cadre de l’ANR / DFG Cœnotur (Universités de Tours et de Hambourg).

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : famille de Lusignan, Hugues Ier le Veneur, Maison seigneuriale du Poitou, Arménie, Seigneurs, Jérusalem, Chypre, héraldique, généalogie

Le poète et le Prince

couleurs de l’éloge et du blâme à l’époque abbasside (750 – 965)Auteur(s) : BEN MANSOUR Mohamed

Parution : 2021

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340650

ISBN 13 : 9782705340650

Pages : 468

Format (mm) : 160x240

Réduite souvent à un préceptorat fondé sur des considérations matérielles et vénales, la relation entre le poète et le Prince n’a pas bénéficié d’une étude transversale qui en révèle les diverses facettes et met en lumière sa richesse et sa complexité. C’est à travers un prisme privilégié – la poésie de l’éloge et du blâme – et l’analyse de l’une des périodes les plus fécondes en termes de créativité et de production poétiques que ce travail essaie d’explorer les pouvoirs de la parole encômiastique et ses multiples interactions avec l’univers politique.

Pédagogue, laudateur, conseiller et critique du pouvoir, toutes ces manifestations de la parole poétique sont examinées à partir d’un arrière-plan philosophique et confrontées à d’autres traditions majeures comme celle des Miroirs des princes et des théologiens. Mais ce continuum thématique n’exclut pas l’existence d’une rationalité poétique dont les potentialités persuasives ont été rarement soulignées. C’est ce qu’entend élucider ce travail à travers l’analyse des virtualités pédagogiques, éthiques et politiques d’un discours dont les couleurs et les résonances sont infiniment changeantes et indéfiniment diaprées.

Agrégé d’arabe, maître de conférences à l’ÉNS de Lyon et membre du laboratoire Triangle (UMR 5206), Mohamed Ben Mansour mène des recherches sur la philosophie et la littérature arabes à travers l’étude de la relation entre savoir et pouvoir à l’âge classique de l’Islam (viie-xve).

Discipline : Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : Abbasside, Prince, poète, littérature, politique

Les Justes et gens de bien du génocide des Arméniens

Auteur(s) : DEMIRDJIAN Ago, SALEH Nabil

Parution : 2021

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340728

ISBN 13 : 9782705340728

Pages : 440

Format (mm) : 160x240

Parmi les Justes et gens de bien qui prirent des risques majeurs pour sauver les Arméniens pendant le génocide de 1915, il y eut aussi bien des Occidentaux chrétiens ou juifs, que des Orientaux musulmans de diverses confessions.

Malgré l’absence d’ordre de son ministère de tutelle le vice-amiral Louis Dartige du Fournet osa prendre les mesures nécessaires pour recueillir les Arméniens qui, retranchés dans la « Montagne de Moïse », avaient résisté pendant plus de quarante jours à une armée turque.

Sauvetage des combattants arméniens du Musa Dagh. Témoignage du Pasteur Andreassian (2 sept. 1915) :

C’était le Guichen, vaisseau français. Pendant qu’on abaissait une chaloupe, plusieurs de nos jeunes s’étaient élancés vers la mer, et bientôt ils nageaient dans la direction du beau navire qui semblait nous venir de Dieu. Avec des cœurs qui battaient fort, nous descendîmes sur la plage et le capitaine nous invita à lui envoyer une délégation pour rendre compte de notre situation. Il lança un télégramme sans fil à l’amiral et, peu après, le vaisseau Jeanne d’Arc apparaissait à l’horizon, suivi par d’autres navires de guerre français. L’amiral nous dit des paroles d’encouragement et ordonna que chaque membre de notre communauté fût accueilli à bord des vaisseaux.

Raymond H. Kévorkian, Yves Ternon, Mémorial du génocide des Arméniens, p. 447-448.

La région montagneuse du Dersim, à l’est de l’Anatolie, était peuplée de Kurdes, en grande partie de confession alévie – marquée par le mysticisme et le respect de la personne humaine – qui ne participèrent pas au génocide des Arméniens, mais au contraire protégèrent ceux-ci, mettant en péril leur propre sécurité, voire leur vie. La politique de turquification mise en œuvre par Mustafa Kemal entraîna une révolte massive des Kurdes du Dersim (1936-1938), qui se termina par une répression qui fit des milliers de morts.

Sauvetage d’Arméniens par des Kurdes du Dersim (un chef de village rassure une déportée sur le sort de sa sœur) :

-Vallahi, billahi [Jurer Dieu], elle est en sécurité et son honneur autant. J’ai emmené en même temps que les Simonian une centaine de familles dans le seul but de les sauver. Lorsque j’ai vu ta sœur, ta belle-sœur, Mme Azniv, des dames si bien élevées, si raffinées, je les ai prises en pitié. Je savais qu’elles étaient condamnées à périr dans des conditions horribles. Dès lors, j’ai formé le projet de les sauver, mais je n’arrivais pas à les convaincre de la pureté de mes intentions. Elles refusaient obstinément de me suivre. Elles ne cessaient de crier : « Nous mourrons s’il le faut ; mais nous n’irons pas avec vous ». Alors, je leur ai envoyé mes Kurdes armés et une charrette pour les emmener de force. Maintenant elles ne savent comment me témoigner leur reconnaissance. Elles voient en moi leur sauveur.

Raymond H. Kévorkian, Yves Ternon, Mémorial du génocide des Arméniens, p. 450.

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : Justes, gens de bien, Arméniens, génocide

Le Coutumier de Marmoutier

(BnF Latin 12879)Auteur(s) : BORD Lucien-Jean, GROSS Antoine-Frédéric

Parution : 2021

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340711

ISBN 13 : 9782705340711

Pages : 268

Format (mm) : 160x240

La grande abbaye ligérienne de Marmoutier, fondée par saint Martin sans doute dès 372, connut son apogée au Moyen Âge puis un déclin à la fin de cette période et lors de la Renaissance, avant un renouveau dû à sa reprise par la Congrégation de Saint-Maur.

Le coutumier médiéval de cette abbaye était connu par un unique manuscrit daté du xiiie siècle, malheureusement détruit par un incendie lors des combats de 1940. Cependant une copie, bien qu’incomplète, en avait été réalisée aux tournant des xviie-xviiie siècles par le grand érudit Mauriste Dom Martène. Ce document, conservé à la Bibliothèque nationale de France (Latin 12879, f° 86r° – 118v°), n’avait jamais fait l’objet d’une publication, malgré son très grand intérêt tant pour l’histoire de Marmoutier que pour la liturgie bénédictine médiévale.

Le présent volume propose une édition critique avec traduction du manuscrit de Dom Martène, accompagné d’une large étude introductive et de plusieurs index thématiques.

Lucien-Jean Bord et Antoine-Frédéric Gross, tous deux moines bénédictins de l’Abbaye de Ligugé et déjà auteurs de la publication du coutumier de l’abbaye vendéenne de Maillezais, ont effectué cette recherche dans le cadre du programme franco-allemand Cœnotur (ANR/DFG, Coenobia Turonenses : les communautés martiniennes de Tours, leurs pratiques et leurs réseaux de l’Antiquité tardive au xiiie siècle) placé sous la responsabilité des Universités de Tours et de Hambourg.

Discipline : Religions

Mots-clés : Marmoutier, Congrégation de Saint-Maur, coutumier, abbaye, manuscrit, Dom Martène

La ferronnerie architecturale à Beyrouth au XXe siècle

Auteur(s) : HAÏDAR Mazen

Parution : 2021

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340674

ISBN 13 : 9782705340674

Pages : 504

Format (mm) : 280x210

Fruit d’une longue enquête de terrain, cet ouvrage reconstitue l’histoire de Beyrouth au siècle dernier, entre 1900 et 1970, à travers l’évolution de la place de la ferronnerie d’art dans son architecture. Plus de mille dessins de garde-corps, de portes d’entrée, de grilles de fenêtres ou de rampes d’escaliers, donnent à la ville son identité visuelle : ces éléments la caractérisent durablement et dévoilent nombre de ses secrets. Quelles sont les sources d’inspiration de ces ouvrages et comment celles-ci ont été localement adaptées ? Par cet inventaire sans précédent, réalisé dans 52 secteurs, c’est à une réflexion sur la valeur d’un patrimoine libanais du xxe siècle, en péril, que ce livre entend contribuer.

Né à Beyrouth, Mazen Haïdar est architecte du patrimoine et chercheur, diplômé des Universités de Rome Sapienza et Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Enseignant dans plusieurs écoles d’architecture au Liban et en France, ses recherches portent notamment sur le patrimoine du xxe siècle et les pratiques d’appropriation des habitants.

Discipline : Archéologie-Architecture

Mots-clés : ferronnerie d’art, architecture, beyrouth, dessins, garde-corps, portes d’entrée, grilles de fenêtres, rampes d’escaliers, patrimoine, Liban

El-Bisatie

ou la transfiguration du réelAuteur(s) : SLEIMAN Rima

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340452

ISBN 13 : 9782705340452

Pages : 266

Format (mm) : 160x240

Romancier et nouvelliste égyptien appartenant à la génération des écrivains des années soixante, Mohammad El-Bisatie (1937-2012) est l’un des auteurs majeurs de la littérature arabe contemporaine. Profondément marqué par la misère que connaissent les villages de son enfance dans la région de Port-Saïd, il se fait connaître en publiant, dès 1967, des nouvelles et des romans qui relatent des situations d’extrême violence et mettent à l’honneur des personnages marginaux ; prisonniers, pauvres et affamés, ainsi que des gens simples aux destinées brisées. Il obtient plusieurs prix littéraires et ses œuvres sont traduites en français et en anglais.

Qualifié de « poète de la fiction », El-Bisatie réinvente le rapport entre le récit et le poème en inscrivant au cœur de son œuvre le souci d’un réel augmenté et transfiguré. Tour à tour, le roman s’infléchit vers le poème et le poème vers le roman. Héritier du réalisme mahfouzien, Bisatie est le praticien d’un nouveau partage rhétorique qui dépasse la représentation mimétique pour une nouvelle forme d’écriture dense, épurée et concise. Une poésie du réel s’en dégage, non pas au sens d’un récit autoréférentiel et clos d’une rêverie solitaire, mais comme expérience d’une révélation.

Rima Sleiman est maître de conférences habilitée à diriger la recherche, à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) – Université Sorbonne Paris Cité (USPC) et directrice du département des études arabes. Normalienne et agrégée d’arabe, elle est docteure en littérature générale et comparée et auteure de nombreux articles portant sur de grandes figures de la littérature arabe moderne comme Badr Châkir al-Sayyâb, Maḥmûd Darwîch, Nagîb Maḥfûẓ ou Ibrâhîm al-Kûnî.

Discipline : Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : Mohammad El-Bisatie, littérature arabe contemporaine, Port-Saïd, poète de la fiction, récit, poème, réel augmenté et transfiguré, réalisme mahfouzien

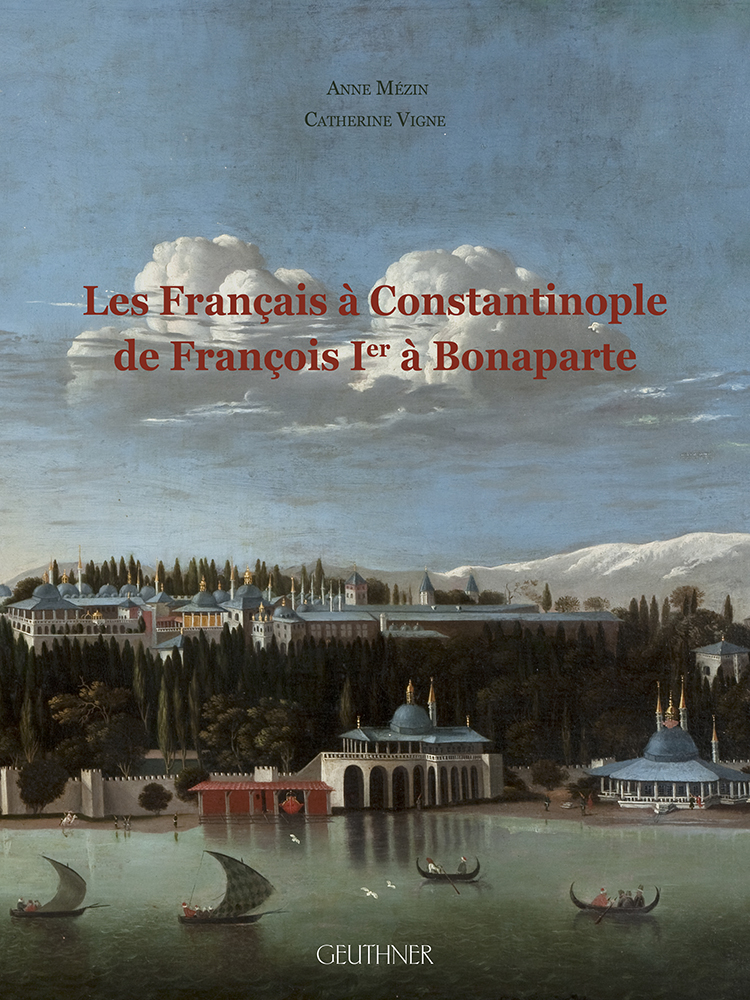

Les Français à Constantinople de François Ier à Bonaparte

Auteur(s) : MÉZIN Anne, VIGNE Catherine

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340513

ISBN 13 : 9782705340513

Pages : 886

Format (mm) : 210x280

Si des Français sont attestés à Constantinople bien avant sa conquête par les Ottomans en 1453, leur communauté ne s’y structura qu’à partir du règne de François Ier. Des marchands et artisans français s’y établirent dans les quartiers européens, y firent parfois souche et créèrent des comptoirs commerciaux. À leurs côtés, des religieux capucins, jésuites et autres lazaristes installèrent des missions et prirent en charge des paroisses catholiques. Une liaison maritime directe s’organisa à partir de Marseille, doublée par une navigation de cabotage entre les différentes échelles du Levant. Toutes sortes de Français, y compris de nombreuses femmes, se rendirent dès lors à Constantinople, pour le service du roi de France, le négoce, la navigation, la religion, les arts et sciences. Ils y demeurèrent plus ou moins longtemps, dans le cadre juridique de la « résidence au Levant ».

L’exploitation des fonds des Archives nationales, du ministère des Affaires étrangères, de la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille, de même que celle des registres paroissiaux, des mémoires, correspondances et récits de voyage, a permis d’identifier plus de huit mille individus et familles. Par nature limité et incomplet, cet ouvrage a pour seule ambition de contribuer à une meilleure connaissance de la présence des Français à Constantinople et de leur action politique, économique, intellectuelle et religieuse.

Anne Mézin est responsable aux Archives nationales des fonds des consulats d’Ancien Régime. Elle est l’auteur de travaux sur le personnel consulaire et d’inventaires analytiques de correspondances consulaires, dont celle des ambassadeurs de France à Constantinople. Elle a publié en particulier Les consuls de France au siècle des Lumières, 1715-1792 (1997) et, avec Vladislav Rjéoutski, Les Français en Russie au siècle des Lumières (2011).

Catherine Vigne, spécialiste de la peinture européenne dans l’ancien Empire ottoman, a notamment réédité en 1989 l’ouvrage de son grand-père, Auguste Boppe, Les Peintres du Bosphore au xviiie siècle. Elle poursuit ses recherches dans ce domaine et a publié des textes de voyage et des études sur l’Empire ottoman.

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : artistes, autorisation de résidence, Barbarie, cabotage, capitulations, captifs, esclaves, capucins, chambre de commerce de Marseille, commerce maritime, comptoirs, consulats, cons

Le religieux, le narratif et le littéraire

Coran et exégèse coranique dans l’histoire de la littérature arabeAuteur(s) : HASSAN Iyas

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340322

ISBN 13 : 9782705340322

Pages : 500

Format (mm) : 160x240

Lire le Coran à la manière d’une œuvre littéraire et esthétique ! Voici le projet audacieux et à maints égards novateur du livre d’Iyas Hassan. À partir d’un récit compact et allusif, Mūsā avec le serviteur de Dieu (Cor. 18,60-82), l’auteur propose une analyse méticuleuse et passionnante des techniques de narration à l’œuvre dans le Coran puis dans la tradition exégétique arabe telles qu’elles se manifestent dans le commentaire de Muqātil Ibn Sulaymān (m. 676). Cette double lecture permet de décrire une transition esthétique qui mène à la naissance, vers le milieu du viii e siècle, d’un nouveau récit littéraire. Elle met en exergue le rôle des narrations religieuses dans la genèse de la prose littéraire arabe et s’oppose totalement aux affirmations de spécialistes invitant à penser que ce processus a été inauguré à partir des écrits d’illustres prosateurs et secrétaires de chancellerie abbassides.

Dans son célèbre ouvrage The Art of Biblical Narrative (1981), Robert Alter soulignait les progrès de l’enquête philologique sur la Bible tout en rappelant la nécessaire contribution de l’investigation littéraire dans la quête fascinante du sens. La recherche sur le Coran connaît aujourd’hui une situation similaire et Iyas Hassan participe au renouvellement de ces approches. Bien qu’elle soit ancrée dans les études littéraires, sa contribution dépasse le lecteur uniquement soucieux de littérature pour intéresser à la fois l’historien et le théologien. Cela laisse présager que Le religieux, le narratif et le littéraire sera aux études coraniques ce que fut l’ouvrage de Robert Alter pour les études bibliques.

Iyas Hassan est agrégé d’arabe et Maître de Conférences à l’Université Lumière – Lyon 2. Spécialiste de littérature arabe classique, il a coordonné à l’Institut français du Proche-Orient (Beyrouth, 2014-2017) le programme GenèR « Genèse et évolution du récit littéraire arabe. Nouvelles perspectives » et a publié notamment La littérature aux marges du ʾadab. Regards croisés sur la prose arabe classique ainsi que Moïse l’Africain. Migration de récits et brassage de mythologies en Afrique Subsaharienne. Depuis 2013, il coédite la recension damascène du Roman de Baybars dont 17 volumes sont déjà parus. Il est responsable du programme ANR LiPoL « Littératures Populaires du Levant. Archiver, analyser et conter le Roman de Baybars au xxi e siècle » (2020-2024).

Discipline : Religions-Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : religieux, coran, littéraire, litterature, arabe, narration

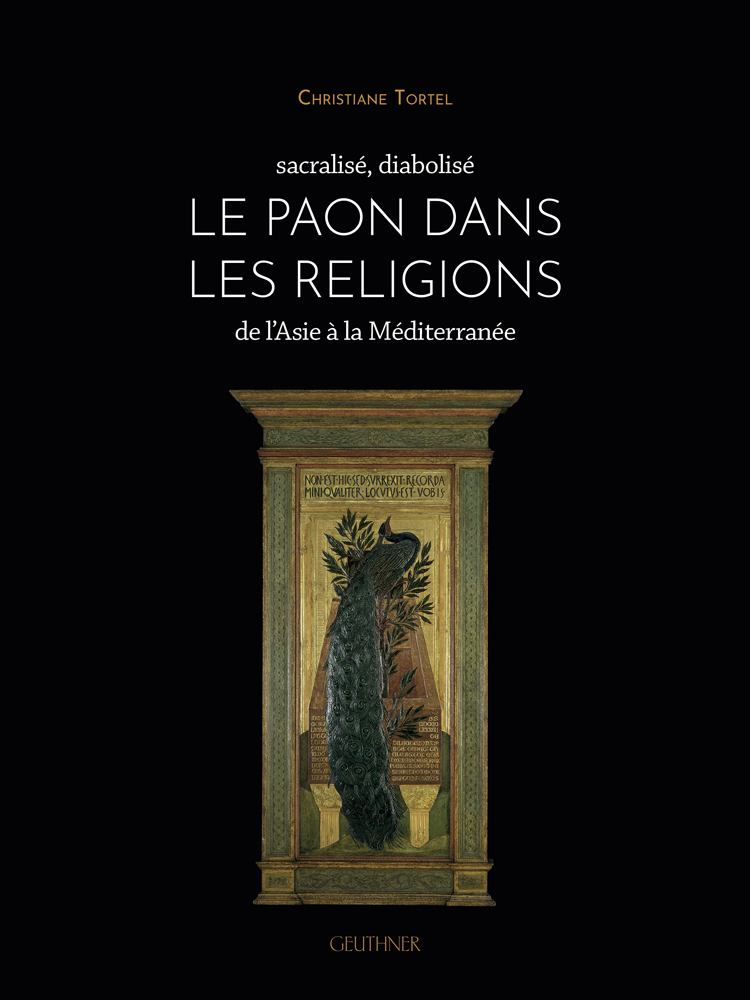

Sacralisé, diabolisé : le paon dans les religions de l’Asie à la Méditerranée

Auteur(s) : TORTEL Christiane

Parution : 2019

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339876

ISBN 13 : 9782705339876

Pages : 494

Format (mm) : 210x280

À cause de sa beauté bien sûr, mais aussi parce qu’il déploie sa queue ocellée d’Est en Ouest, s’habille de neuf au printemps, annonce la pluie par ses cris et résiste au venin des serpents qu’il tue, le paon a été porté au plus haut de l’échelle des symboles dans les religions de l’Asie à la Méditerranée. Gardien des Portes de l’Au-delà en Chine archaïque, Monture du dieu de la guerre en Inde, Avatar du Bouddha Gautama dans les contes didactiques, Substitut du Dionysos Sauveur dans les cultes à Mystères après les conquêtes d’Alexandre, l’oiseau conserve intacte sa valeur d’éclaireur sur les Voies du Salut jusqu’en christianisme byzantin et post-byzantin dans les terres de culture gréco-romaine. Mais tout à coup en Occident médiéval, jugé trop fier de sa beauté, il tombe de toute sa hauteur et devient une incarnation du Diable. Le processus de diabolisation s’avère d’autant plus énigmatique dans ses causes que les clercs lui font endosser certains – et seulement certains – des vices qui n’appartiennent qu’à l’homme, dont des pratiques sexuelles qui le rendent encore plus monstrueux.

La question que pose cette incroyable campagne de destruction est donc une question de représentation, mais de représentation de qui ? L’identification par les Textes du personnage le plus exécré en cette période troublée par l’expansion de l’islam permettra-t-elle de neutraliser le réflexe de répulsion éprouvé envers le plus beau des oiseaux depuis des siècles, et cela même

à la seule vue de ses plumes ?

Christiane Tortel est un chercheur indépendant (Dr EPHE Sciences religieuses, diplômée de l’Institut des Langues Orientales et de l’Institut d’Art et d’Archéologie), auteur-traducteur de différents ouvrages sur le Soufisme, elle prend le risque de dépasser les limites de sa spécialité pour mettre en lumière les dérives sectaires des religions. Elle fonde son argumentaire non seulement sur l’analyse des Textes (grec, latin, arabe, persan, etc.), mais aussi – quand les Textes sont muets – sur l’iconographie. Elle offre ainsi au lecteur un dossier illustré d’une richesse prodigieuse à la hauteur de la diversité des couleurs de l’oiseau.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Religions

Mots-clés : Paon, Art, Cultes, Hindouisme, Bouddhisme (Asie Centrale, Chine, Japon), Achéménides, Ptolémées/Lagides, Parthes, Sassanides, Colonies grecques de la Mer noire, Afrique romaine,

Voix d’Orient

Mélanges offerts à Daniel LançonAuteur(s) : Collectif, BOULAÂBI Ridha

Parution : 2019

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340100

ISBN 13 : 9782705340100

Pages : 216

Format (mm) : 160x240

Placé sous le signe de « l’aménité des rencontres » entre collègues de France, du Maghreb, des États-Unis, ce volume réunit des contributions qui rendent hommage à Daniel Lançon, professeur des universités émérite à l’université de Grenoble Alpes. Reconnus en France et à l’étranger, ses travaux de recherche sur les transferts culturels entre Orient et Occident, sur les littératures française et francophone contemporaines, ont largement contribué aux débats autour de l’altérité, des identités contrariées, de « l’entre-deux », pour reprendre l’expression de Daniel Sibony.

En s’inscrivant dans le prolongement de ces réflexions, les contributions qui composent ce volume d’hommage viennent rappeler la complexité des rapports entre l’Europe et ses ailleurs linguistiques et culturels, face à une actualité marquée par les crispations identitaires et par la peur de l’autre, désigné comme foncièrement étranger. Faisant entendre de nombreuses « voix d’Orient », cet ouvrage propose des formes de dépassement, permettant de sortir du manichéisme qui nourrit aujourd’hui certaines approches racialisantes. À l’instar de Gérard de Nerval, les contributeurs tiennent à montrer que « l’Orient est moins éloigné de nous que l’on ne pense ».

Ridha Boulaâbi

Avec les contributions de

Yves Bonnefoy, Ridha Boulaâbi, Guillaume Bridet,

Catherine Brun, Christiane Chaulet-Achour, Dominique Combe,

Ralph Heyndels, Kadidja Khelladi, Martine Mathieu-Job, Fouad Mehdi,

Anne-Marie Monluçon, Sarga Moussa, Patrick Née

Discipline : Histoire-Littérature

Mots-clés : Daniel Lançon, Orient, Europe, aménité des rencontres, littérature, arts, histoire, orientalisme

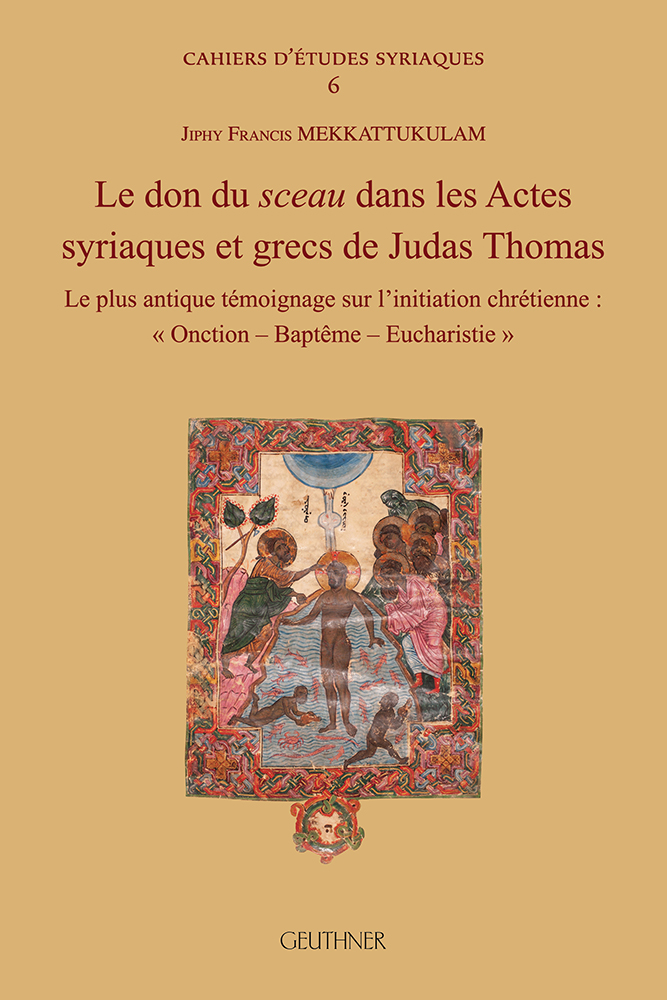

Le don du sceau dans les Actes syriaques et grecs de Judas Thomas

Le plus antique témoignage sur l’initiation chrétienne : « Onction – Baptême – Eucharistie »Collection : Cahiers d'études syriaques

Auteur(s) : MEKKATTUKULAM Jiphy Francis

Parution : 2019

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340230

ISBN 13 : 9782705340230

Pages : 860

Format (mm) : 160x240

L’une des plus anciennes œuvres chrétiennes apocryphes, les Actes de l’apôtre Judas Thomas, est célèbre. Elle met en scène l’apostolat et le martyre de Thomas au pays des rois Goudnaphar et Mazdaï, alors identifié avec l’Inde. Sujet de nombreux débats historiques, elle est aussi considérée pour sa qualité littéraire et la beauté de ses hymnes et prières. Mais sa doctrine promeut la sainteté et l’ascèse en repoussant le mariage.

Comment comprendre ce christianisme syrien du début du IIIe siècle ?

L’ouvrage de Jiphy Francis Mekkattukulam renouvelle profondément la compréhension de son intérêt historique. Il montre que la structure même des Actes de Thomas, organisés en cinq récits, est le reflet de pratiques liturgiques liées au don du « sceau » que les personnages demandent à recevoir.

Il prouve que la structure liturgique est cohérente et remonte aux tout débuts de la liturgie de l’initiation chrétienne procédant en trois étapes unifiées : l’onction d’huile, le baptême dans l’eau et l’eucharistie. Les Actes de Thomas sont ainsi un véritable document historique sur les origines de l’initiation chrétienne. J. F. Mekkattukulam en offre la reconstitution du rituel, dans ses gestes et ses paroles.

Grâce à une comparaison rigoureuse entre la version grecque et la version syriaque, l’ouvrage analyse minutieusement les concepts véhiculés par la catéchèse de l’apôtre et par la liturgie : le ministre, le serviteur, l’apôtre, le sceau (rušmā en syriaque et sphragis en grec), le signe de la Croix, l’huile, la source, l’habitation divine, la puissance, la formule trinitaire, le corps et le sang, la bénédiction eucharistique, l’invocation, la formule de communion... Il propose une datation des différentes strates de rédaction de cet apocryphe et met en évidence son importance historique dans l’évolution de la théologie de l’Esprit-Saint.

Un ouvrage détaillé dans les analyses et rigoureux dans sa synthèse, d’un apport essentiel pour l’histoire de la liturgie et l’histoire du christianisme primitif dans ses pratiques et son développement théologique.

Le père Jiphy Francis Mekkattukulam, prêtre de l’archidiocèse syro-malabare de Trichur au Kérala (Inde) où il est né et où vit sa famille, a fait ses études supérieures à Paris et soutenu sa thèse conjointement à la Sorbonne et à l’Institut catholique. Il est aujourd’hui curé de la paroisse de Valakkavu et professeur au grand Séminaire Marymatha Trichur.

Discipline : Religions

Mots-clés : Actes de l’apôtre Judas Thomas, christianisme syrien , pratiques liturgiques, don du « sceau », théologie

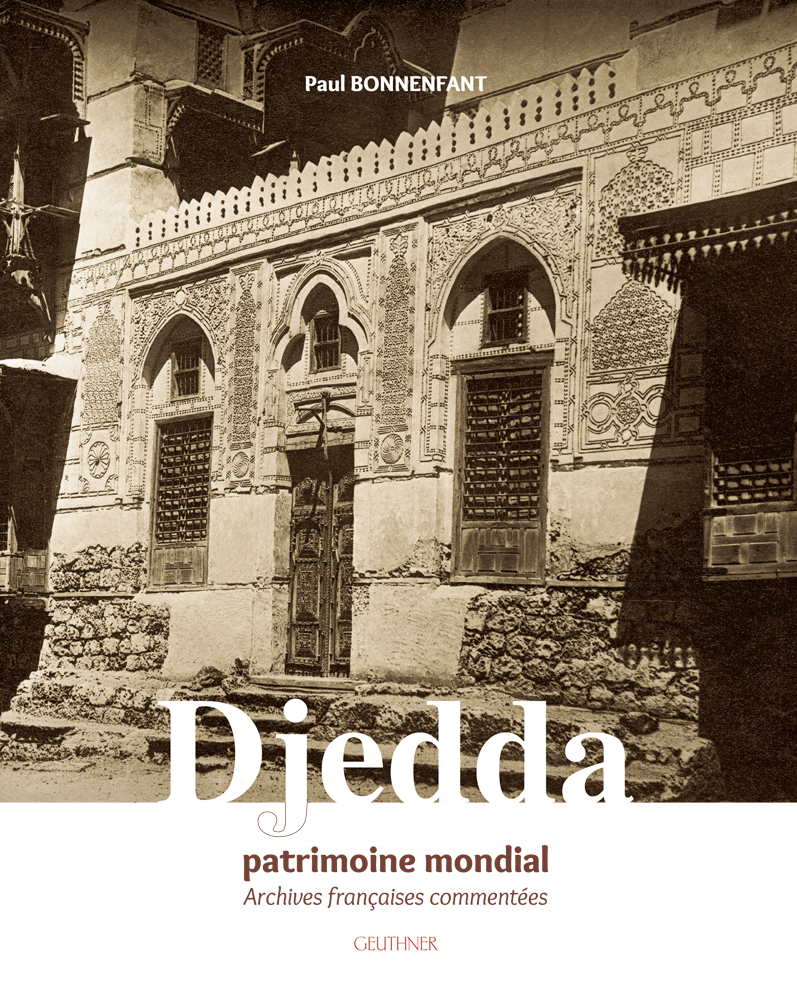

Djedda patrimoine mondial

Archives françaises commentéesAuteur(s) : BONNENFANT Paul

Parution : 2019

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340407

ISBN 13 : 9782705340407

Pages : 470

Format (mm) : 240x300

La fierté de Djedda sʼinvestit notamment dans des records de hauteur. Le plus haut mât du monde pour un drapeau, 170 m de haut, inauguré le 23 septembre 2014 à l’occasion de la fête nationale de l’Arabie saoudite. Le plus haut jet dʼeau du monde, 312 mètres. Quʼon imagine la puissance des canons à eau nécessaires pour envoyer lʼeau à une telle hauteur ! Mais le monument le plus emblématique du futur est sans conteste la « Tour du royaume », rebaptisée « Tour de Djedda », dont la construction devrait sʼachever en 2020. Paroxysme de sa hauteur qui doit atteindre plus dʼun kilomètre, en dépassant toutes les tours du monde.

Djedda a été classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, sur la liste des biens culturels, en juin 2014, comme Porte de La Mecque : pôle spirituel de l’islam du monde entier, vers lequel les musulmans se tournent cinq fois par jour pour la prière, et où les pèlerins affluent désormais, tous les ans, par millions.

Dès le début du XIXe siècle, des voyageurs ont remarqué la hauteur des maisons et la qualité de la décoration en bois ajouré des moucharabiehs, loges en encorbellement sur les façades. Cette architecture aérienne et éolienne s’est épanouie entre 1800 et 1950, époque où la mer Rouge est devenue une des principales voies maritimes du monde, surtout après l’ouverture du canal de Suez en 1869.

Le noyau historique de Djedda est le témoin d’un « style de la mer Rouge », fait d’empreintes croisées de deux sphères d’influence commerciale et artistique : vers le nord-ouest, le monde de la Méditerranée orientale, autour d’Istanbul, du Caire et de Damas ; vers le sud-est, le monde de l’océan Indien, autour de la côte indienne du nord-ouest.

Les archives françaises possèdent de nombreuses photos sur l’architecture domestique de Djedda et des ports de la mer Rouge. Prises durant la première guerre mondiale, elles illustrent abondamment cet ouvrage. Quasi inédites, elles sont riches d’enseignement sur le centre historique de la ville avant les transformations drastiques dues aux retombées de la rente pétrolière.

Ancien directeur de recherche au CNRS affecté à lʼIREMAM, Paul Bonnenfant a passé une trentaine d’années dans les pays arabes. Il s’attache particulièrement à étudier les rapports de l’habitat avec les structures sociales, en privilégiant les recherches sur le terrain. Il a dirigé plusieurs ouvrages collectifs sur la péninsule Arabique, région dont il est spécialiste.

Discipline : Archéologie-Architecture

Mots-clés : Djedda, architecture, Patrimoine mondial de l’UNESCO, moucharabiehs, façades, style, histoire, ville

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail