L'Iran des sciences humaines

Auteur(s) : Collectif, LESSAN PEZECHKI Homa (dir.)

Parution : 2025

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341381

ISBN 13 : 9782705341381

Pages : 628

Format (mm) : 160x240

Cet ouvrage pluridisciplinaire dresse un panorama des héritages pluriséculaires et des réalités contemporaines de l’Iran. Fruit de la rencontre entre chercheurs d’horizons et de pays différents il aborde des divers aspects des sciences humaines : histoire de l’art, anthropologie, littérature, islamologie, langue et linguistique.

La perspective historique de l’ouvrage est nouvelle et critique, et elle s’emploie à revisiter les mythes fondateurs, questionner les sources primaires, étudier les textes épiques ou les chroniques en mettant en lumière notamment la place et le rôle de la Perse dans ses relations avec ses voisins.

La littérature et l’art convoquent, dans une approche nuancée, la complexité de la culture iranienne construite sur une identité multiple, un éthos singulier aux contradictions internes, mais aussi sur des représentations et des pratiques faisant de l’Iran un pays à la fois traditionnel et moderne.

L’islam chiite, lieu de tension entre religion mystique et doctrine du pouvoir, est abordé sous des angles originaux. Ses figures tutélaires incarnent les inflexions et mutations du soufisme dans l’Orient musulman.

Enfin plusieurs articles évoquent la singularité des langues iraniennes et notamment certaines catégories grammaticales originales comme l’évidentialité, mais aussi les constructions à verbe support, très importantes dans ces langues, qui se situent à la croisée du lexique et de la grammaire. Enfin l’héritage littéraire extraordinaire des Juifs persanophones, bien trop méconnu, est aussi abordé.

L’objectif de ce panorama académique est de mieux comprendre l’histoire et la complexité de la société iranienne pour en cerner ses enjeux politiques et sociaux.

Voir tous les collectifs Geuthner

Discipline : Ouvrages généraux et divers

Mots-clés : iran, histoire de l'art, anthropologie, littérature, islamologie, langue et linguistique, iran, islam

Histoire de la langue turque en Tunisie

De 1574 aux derniers vestiges post-ottomansAuteur(s) : BECHRAOUI Mohamed-fadhel

Parution : 2024

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341237

ISBN 13 : 9782705341237

Publication : co-édition ABENCERAGE

Pages : 442

Format (mm) : 160x240

La situation de la langue turque en Tunisie a été dans son ensemble fonction de l’interaction entre trois grands acteurs politiques : la Sublime Porte, la France et les autorités locales. La Sublime Porte, loin de souscrire à une politique de turquisation, s’est contentée en tant que puissance suzeraine d’imposer l’usage de la langue turque dans la rédaction des traités que la régence devait conclure avec les puissances européennes. Après la conquête d’Alger, la France parvient à modifier le protocole diplomatique et interdit au Bey de rédiger désormais sa propre copie en turc. Implantée en Tunisie un demi-siècle plus tard, elle parvient également à bannir les cours de turc de l’enseignement sadikien. Quant aux autorités locales, elles n’avaient, jusqu’à la deuxième décennie du dix-huitième siècle, porté d’intérêt à cette langue que dans la mesure où c’était celle des expatriés turcs venus pour la plupart servir dans la milice des janissaires. Les usages postérieurs s’inscrivent uniquement dans le souci de consolider les rapports avec la Sublime Porte engagée alors autant que Tunis dans des réformes institutionnelles de grande envergure.

Mohamed-Fadhel Bechraoui est spécialiste d’histoire et d’épistémologie des sciences du langage. Ses travaux portent sur l’analyse métathéorique des modèles syntaxiques, sur les grammaires françaises écrites à l’usage des Arabes, des Turcs et des Persans, ainsi que sur le contact des langues en Tunisie. II envisage de publier sous peu une traduction annotée de la grammaire de Port-Royal.

Discipline : Linguistique-Dialectologie

Mots-clés : langue turque, Tunisie, Sublime Porte, France, Tunis, langage, grammaire

Échanges et voyages Perse, Byzance et Empire ottoman

Hommage à Michel BalivetAuteur(s) : Collectif, LESSAN PEZECHKI Homa (dir.), GARDETTE Philippe (dir.)

Parution : 2023

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705341091

ISBN 13 : 9782705341091

Pages : 536

Format (mm) : 160x240

Contributeurs : Paschalis Androudis, Alireza Askari-Chaverdi, Cyril Aslanov, Camille Aubert, Benoît Fliche, Sami Benkherfallah, Stéphane Cermakian, Kamel Chachoua, Jean-Claude Cheynet, Marie-Hélène Congourdeau, Mattéo Coq, Gérard Dédéyan, Morteza Djamali, Nicolas Faucherre, Denis Gril, Frédéric Hitzel, Élisabeth Malamut, Yoan Parrot, Homa Lessan Pezechki, Vladislava Spasova Ilieva, Alexandre Toumarkine, Nicolas Vatin, Philippe Gardette.

Pendant plus de quarante ans, Michel Balivet (1944-2020) a réalisé une œuvre abondante. Son étude de la zone persano-byzantino-ottomane au Moyen-Âge, passage traditionnel entre continent oriental et continent occidental, s’appuyait sur un nécessaire comparatisme. Cela évitait le piège de la fameuse « guerre des civilisations » en insistant sur les interinfluences politiques, économiques, culturelles, religieuses et mystiques qui aboutissaient à une véritable culture anatolienne hybride marquée par le syncrétisme.

Fort d’une érudition précoce et d’une connaissance du grec et du turc, Michel Balivet était à la fois un homme de terrain, un chercheur et un professeur hors pair s’appuyant sur des sources premières incitant à leur traduction. Son œuvre et son approche, profondément humanistes, ne faisaient que souligner les ponts interculturels et intercivilisationnels trop peu mis en exergue par la recherche.

Cet ouvrage réunit les contributions de chercheurs de disciplines différentes qui voudraient, à son instar, penser l’Histoire autrement qu’un choc des civilisations ; celle de la conscience de l’Autre, bien plus proche que différente.

Discipline : Histoire-Littérature

Mots-clés : Michel Balivet, histoire, échanges, voyage, interinfluences, perse, byzance, empire ottoman, littérature

Alchimie, lʼâme du monde

De la Perse et de l’Égypte antique au Moyen-ÂgeAuteur(s) : CRÉPIN Denis

Parution : 2022

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340889

ISBN 13 : 9782705340889

Pages : 254

Format (mm) : 160x240

Si l’alchimie ne saurait être une science permettant, grâce à quelques recettes, de fabriquer de l’or, c’est véritablement un art sacré. L’adepte qui s’y livre vit une relation de type mystique avec la matière. Il y perçoit la trace du Créateur à travers la mise en évidence d’une présence immatérielle, germe de l’unité, caché dans le chaos. Pour l’alchimiste, l’Œuvre est à la fois travail intérieur, chemin spirituel tortueux vers l’unité et travail extérieur, symbolisé par l’activité en laboratoire qui peut prendre toute forme. La base du processus alchimique où lumière et ténèbres sont complémentaires, est l’union des contraires. La matière est considérée comme un substrat passif qui renferme une puissance agissante, l’âme, miroir du divin, qui sollicite la participation de l’alchimiste au dessein du Créateur.

Cet ouvrage se base sur les écrits des anciens alchimistes, de la Perse et de l’Égypte antique au Moyen-Âge musulman et chrétien. Le processus du Grand Œuvre y est décrit, ainsi que les principes mis en avant dans les écrits : les astres, les quatre éléments, les substances matérielles et les symboles. Une grande place est donnée à l’âme considérée comme une force vitale endormie dans la matière et grâce à ce subtil intermédiaire, l’union des opposés que sont l’esprit et la matière est rendue possible. La totalité, symbiose de l’esprit, de l’âme et du corps, donne alors accès à la Pierre philosophale.

Denis Crépin, docteur vétérinaire, homéopathe, licencié en théologie et médiéviste, est passionné par la recherche historique des cheminements spirituels qui permettent d’ouvrir une brèche pour une meilleure connaissance du mystère de l’être humain. Il a publié aux éditions Geuthner deux ouvrages sur le catharisme : le premier sur son origine Aux sources du catharisme, Genèse et développement d’un mouvement hétérodoxe, en 2014, l’autre sur la réaction de l’Église et sur l’Inquisition Les Frères Prêcheurs et le catharisme albigeois, en 2017.

Discipline : Histoire des sciences et des techniques

Mots-clés : Alchimie, mystique, lumière, divin, Perse, Egypte, moyen-age, pierre philosophale

LE MUFAṢṢAL D’AL-ZAMAḪŠARĪ

TRADUCTION COMMENTÉEAuteur(s) : BOHAS Georges

Parution : 2022

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340957

ISBN 13 : 9782705340957

Pages : 382

Format (mm) : 160x240

Pourquoi une traduction du Mufaṣṣal d’al-Zamaḫšarī ? Parce que ce livre « connut une vogue considérable dans l’Orient musulman jusqu’à la fin du xiiie siècle » et il exerça une influence « très importante en Orient arabe et dans le monde iranophone, notamment à travers les commentaires d’Ibn Yaʿīš et d’Ibn al-Ḥājib ainsi que la Kāfiya de ce dernier. L’ouvrage peut être considéré comme la source principale des grands traités classiques. » En outre, al-Zamaḫšarī ne fut pas seulement un grammairien, mais il est également l’auteur d’un véritable thésaurus de la langue arabe intitulé ’Asās al-Balāġa, « La fondation de la rhétorique », et surtout, en tant que théologien, il a composé l’un des plus célèbres commentaires du Coran : al-Kaššāf ʿan ḥaqā’iq al-Tanzīl, « Le livre qui dévoile les vérités de la Révélation ». Enfin, dans le domaine de la littérature il a également brillé par ses Maqāmāt « Sessions ».

Pourquoi une traduction commentée ? Le livre vise à une présentation d’ensemble de la grammaire sous la forme d’un compendium ; du reste, il désigne lui-même son ouvrage comme une introduction. Même pour le public arabe averti une explicitation détaillée est nécessaire : celle d’Ibn Yaʿīš s’étend sur dix volumes dans l’édition du Caire. À plus forte raison le commentaire est indispensable pour le public francophone auquel on s’adresse ici. Le commentaire est intégré à la traduction − en italique et en plus petits caractères pour éviter toute confusion − un peu à la manière des commentateurs arabes médiévaux.

Georges Bohas, du laboratoire ICAR (UMR 5191 CNRS • ENS de Lyon), professeur émérite à l’ENS de Lyon, est membre de l’académie de langue arabe de Damas. Il a publié de nombreux livres et articles sur l’œuvre des grammairiens arabes. Il s’est aussi tourné plus récemment vers les aspects formels du texte coranique, à propos desquels il a publié, en 2021, Les stratégies métriques dans le Coran.

Mustafa Alloush, maître de langue à l’Université Lumière-Lyon 2 et docteur en études arabes, est membre du laboratoire ICAR (UMR 5191 CNRS • ENS de Lyon). Il a publié dans les domaines de la littérature, la civilisation et la linguistique arabe, particulièrement, en 2020, La place des interjections et des onomatopées dans le lexique de l’arabe. Il s’est aussi intéressé à la sociolinguistique dans son livre Al-Taṭawwur al-dilālī fī l-luġa al-ʿarabiyya, (Le changement sémantique dans la langue arabe) (2021) et à l’arabe moyen en éditant et traduisant des manuscrits subsahariens publiés dans Écrire la guerre au Fouta-Djalon (2022).

Discipline : Linguistique-Dialectologie

Mots-clés : traduction, grammaire, langue arabe, théologie, Coran

Libellules

arabes, sémitiques, italiennes, berbèresParution : 2021

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340896

ISBN 13 : 9782705340896

Pages : 844

Format (mm) : 160x240

Études linguistiques et littéraires offertes à Jérôme Lentin par ses collègues, élèves et amis

Éditées par

Nadia Comolli, Julien Dufour, Marie-Aimée Germanos

Jérôme Lentin étudie la langue arabe telle qu’elle est pratiquée par les sociétés arabophones d’hier et d’aujourd’hui, au-delà des idées reçues sur la place des différentes variétés de cette langue. Il décrit dans ses travaux la complexité des situations sociolinguistiques en rétablissant une juste perspective, où arabe littéral et arabe dialectal sont deux pôles d’un continuum.

Auteur d’études pionnières et fondatrices qui font aujourd’hui référence, il a initié et formé des générations d’étudiants à la dialectologie et à la linguistique de l’arabe, mais aussi à l’étude du moyen arabe et des variétés mélangées, qu’il a largement contribué à constituer en discipline.

Le présent volume rassemble les travaux que des collègues, élèves et amis ont préparés en son honneur. Il regroupe trente-cinq contributions qui reflètent l’intérêt sans frontières du dédicataire pour l’arabe et sa littérature, ainsi que pour les langues du domaine chamito-sémitique et pour l’italien. Elles nous conduisent de la première moitié du IIe millénaire avant notre ère à l’époque contemporaine, et nous font voyager de la Mauritanie au Yémen, en passant par le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, la Palestine, le Liban, la Syrie, le golfe Arabo-Persique et même Chypre, l’Italie et l’Espagne.

Discipline : Linguistique-Dialectologie

Mots-clés : langue arabe, sociolinguistiques, dialectologie, linguistique

Malte, Un archipel au destin fabuleux

Auteur(s) : GALLEY Micheline

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340469

ISBN 13 : 9782705340469

Pages : 42

Format (mm) : 210x210

« Malte, disait Fernand Braudel, a ouvert son esprit et son cœur à toutes les civilisations qui lui ont rendu visite, si bien qu’aujourd’hui la Méditerranée lui appartient en son entier… »

Tout au long de l’Histoire, les contacts et échanges se sont succédé dans ce petit archipel au cœur de la Méditerranée, faisant de celui-ci un véritable creuset de cultures.

Ce bref essai suit le processus de la mixité originale qui s’opère, en apprécie les effets – dans le domaine de la langue, de la religion, de la culture en général – et dégage quelques aspects saillants de la personnalité maltaise.

Micheline Galley est directeur de recherche honoraire au CNRS. Ethnologue arabisante, elle a travaillé sur les littératures de tradition orale à Malte et au Maghreb ; elle s’est attachée particulièrement à l’étude d’une œuvre maîtresse de la littérature populaire arabe : La Geste hilalienne, aujourd’hui inscrite au patrimoine de l’Unesco.

S’intéressant aux phénomènes de continuité de certains thèmes narratifs (observés à Malte et en Italie) et liturgiques (en Catalogne), Micheline Galley a suivi le parcours semé de transformations de la Sibylle et le rayonnement artistique qu’elle a suscité à travers l’Europe ; un livre richement illustré (Geuthner 2010) et plusieurs articles lui sont consacrés.

Discipline : Linguistique-Dialectologie

Mots-clés : Malte, civilisations, Méditerranée, Histoire, culture, religion, langue

Syriaque d=

syntaxe et typologieAuteur(s) : SKAF Rola

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340414

ISBN 13 : 9782705340414

Pages : 368

Format (mm) : 160x240

Cet ouvrage présente pour la première fois une analyse syntaxique et typologique du morphème polyfonctionnel d= du syriaque, une langue du groupe araméen des langues sémitiques du Nord-Ouest qui furent parlées au Proche et Moyen-Orient. Documentée depuis les débuts de l’ère chrétienne, elle s'est répandue comme langue liturgique, et, occasionnellement, comme langue littéraire, parmi des peuples non-araméophones, jusqu’en Chine et au sud-ouest de la côte indienne. Aujourd'hui, elle est la langue liturgique et savante des Chrétiens d’Orient.

Sur la base du corpus des Évangiles dans la traduction de la Peshiṭta, révision des précédentes traductions dites Curetonienne et Sinaïtique, l’évolution de l’ancien démonstratif du proto-sémitique est analysée dans ses différentes fonctions syntaxiques en syriaque et par comparaison avec d’autres langues sémitiques proches. La comparaison avec le grec, langue source des traductions syriaques, montre que celui-ci n’a eu que très peu d’influence sur les traducteurs syriaques.

Six fonctions grammaticalisées sont étudiées d’un point de vue typologique et comparatif : support de détermination, relateur dans le syntagme génitival et les propositions relatives, complémenteur, introducteur de propositions adverbiales et du discours rapporté direct et indirect.

Cet ouvrage s’adresse aussi bien aux spécialistes de l’araméen qu’aux sémitisants et aux typologues, grâce aussi aux nombreux exemples en caractères syriaques, translitérés, glosés (suivant les “Leipzig Glossing Rules”) et traduits.

Rola Skaf est docteure en linguistique. Elle est diplômée de l’INaLCO – Université Sorbonne Paris-Cité et de l’Université de Turin. Spécialiste de sémitique et notamment de syriaque, elle s’intéresse aussi au néo-araméen. La DGLFLF (Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France - Ministère de la culture et de la communication), a financé son projet sociolinguistique sur le ṭuroyo et le soureth. Conjointement avec ses recherches au sein du laboratoire LACITO-CNRS-UMR 7107, elle continue d’assurer plusieurs missions de terrain auprès de la communauté araméophone en France. Auteure, elle collabore également à la traduction et à l’édition de textes à partir de manuscrits syriaques aux Sources Chrétiennes, CNRS (HiSoMA, UMR 5189).

Discipline : Linguistique-Dialectologie

Mots-clés : analyse syntaxique, morphème polyfonctionnel d=, langue, langue liturgique, typologie, syriaque, syntaxe

Les langues iraniennes

Manuel de linguistique et de philologie iraniennes [Malphi]Collection : Manuels

Auteur(s) : LECOQ Pierre

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340681

ISBN 13 : 9782705340681

Pages : 294

Format (mm) : 160x240

L’importance et la richesse des langues iraniennes sont peu connues du grand public occidental. Elles forment pourtant une vaste famille qui couvre un immense espace : une partie importante du Caucase, l’est de la Turquie, le nord de la Syrie et de l’Iraq, l’Iran, l’Afghanistan, le Tadjikistan et la partie occidentale du Pakistan.

Le persan est certes bien connu. Cette langue sert de moyen d’expression à une vaste littérature, aussi riche et originale que ses voisins arabes et indiens. Ferdowsi, Omar Khayam, Sa’adi, Nezâmi, Hâfez sont des poètes qui ont gagné une reconnaissance universelle. Le persan fut aussi langue administrative et culturelle, en Inde, à l’époque moghole, avant d’être remplacée par l’ourdou, puis l’anglais. D’autres langues, comme le kurde, le pashto, le baloutchi élaborent une littérature prometteuse. L’ossète du Caucase est la langue des anciens Scythes sédentarisés et il a conservé des récits qui remontent à la plus haute antiquité.

Cet ouvrage a été professé pendant de nombreuses années. On lui a laissé son caractère de manuel. On y trouvera donc une brève introduction à la phonétique et un exposé sur les principes qui gouvernent l’évolution des langues. Il est sans doute superflu de préciser que ces chapitres sont élémentaires, mais on espère que le lecteur profane y trouvera quelque profit, d’autant plus que l’exposé sur les langues iraniennes est résolument orienté vers la diachronie.

Les langues iraniennes font partie d’une grande famille : celles des langues indo-européennes. Le chapitre sur les langues indo-européennes a été conçu, comme c’est l’usage, dans une perspective proprement historique, mais il fait également place aux données de la philologie. On y trouvera, en outre, un exposé sur la culture des Indo-Européens, dont la connaissance, même superficielle, permet d’apprécier maints faits culturels de la civilisation iranienne avant l’Islam. Ce chapitre est lui aussi fort succinct, mais on espère qu’il servira d’introduction à des ouvrages plus élaborés, difficiles d’accès pour les débutants.

Pierre Lecoq est directeur honoraire de l’École Pratique des Hautes Études (IV e section), où il a occupé la chaire de Philologie et Linguistique iraniennes. Il a également enseigné à Paris III (Sorbonne-Nouvelle), à l’Inalco (Langues Orientales) et l’épigraphie iranienne à l’École du Louvre. Son intérêt pour l’Iran ancien l’a amené à publier Les inscriptions de la Perse achéménide (1997), Les Livres de l’Avesta (2016) et une traduction de Ferdowsi, Le Livre des Rois (2019). Il s’est également intéressé aux dialectes modernes : Recherches sur les dialectes kermaniens (2002).

Discipline : Epigraphie-Manuscrits

Mots-clés : langues iraniennes, persan, évolution des langues, diachronie, philologie

L’épigraphie arsacide et sassanide

parthe et moyen perse Grammaire, textes et glossaireCollection : Manuels

Auteur(s) : LECOQ Pierre

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340698

ISBN 13 : 9782705340698

Pages : 146

Format (mm) : 160x240

La dynastie arsacide (vers 247 av. J.-C. – 224 ap. J.-C.), de langue parthe, et la dynastie sassanide (224-651), de langue perse (moyen perse) sont sans doute moins connues que la dynastie achéménide. Cela tient au fait que presque tous les documents écrits ont été détruits lors des invasions. Cette époque était pourtant d’un niveau culturel particulièrement brillant. Divers centres d’études furent créés, de véritables universités, qui sont à l’origine des écoles d’époque musulmane. On sait que l’Iran fut un lieu de transmission des cultures voisines, comme l’Inde (Mille et Une Nuit, fables, etc.). De nombreux textes grecs relatifs à la philosophie et aux sciences (astronomie, géométrie, physique, etc.) furent traduits en moyen perse, avant de l’être à nouveau en arabe.

Il reste toutefois un certain nombre de manuscrits, rescapés du naufrage et rédigés tardivement (vers le ixe siècle). On peut également citer un roman d’époque musulmane, le Vîs et Râmine de Gorgâni. Rédigé en persan, il reprend un thème d’époque arsacide, où la littérature était de type chevaleresque. C’est aussi une œuvre qui met en valeur le rôle indépendant de la femme, qui contraste avec l’époque où elle a été rédigée.

On possède encore un certain nombre de bas-reliefs splendides, notamment à Naqš-e Rostam, non loin de Persépolis. C’est dans ce même site que l’on a découvert les inscriptions de Châpour II et du grand mage Kirdir (ou Kartēr ?), d’une importance exceptionnelle par les détails politiques et religieux qu’elles nous donnent. D’autres inscriptions, moins longues donnent des renseignements précieux, qui comblent en partie les lacunes de nos informations.

Cet ouvrage s’ouvre avec une présentation générale des langues iraniennes et se poursuit par une introduction à l’histoire et à la culture des Parthes et des Perses. Après un exposé sur l’écriture, issue du système graphique araméen, puis sur la grammaire des deux langues, on trouvera les reproductions de plusieurs inscriptions, avec translittération et traduction. Le volume se termine par un glossaire.

Pierre Lecoq est directeur honoraire de l’École Pratique des Hautes Études (IV e section), où il a occupé la chaire de Philologie et Linguistique iraniennes. Il a également enseigné à Paris III (Sorbonne-Nouvelle), à l’Inalco (Langues Orientales) et l’épigraphie iranienne à l’École du Louvre. Son intérêt pour l’Iran ancien l’a amené à publier Les inscriptions de la Perse achéménide (1997), Les Livres de l’Avesta (2016) et une traduction de Ferdowsi, Le Livre des Rois (2019). Il s’est également intéressé aux dialectes modernes : Recherches sur les dialectes kermaniens (2002).

Discipline : Epigraphie-Manuscrits

Mots-clés : dynastie arsacide, langue parthe, langue perse, achéménide, Iran, langues iraniennes

L’épigraphie achéménide vieux perse

Grammaire, textes et glossaireCollection : Manuels

Auteur(s) : LECOQ Pierre

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340704

ISBN 13 : 9782705340704

Pages : 204

Format (mm) : 160x240

Depuis l’Antiquité on connaissait l’existence d’inscriptions réalisées par les plus prestigieux souverains achéménides : Cyrus, Darius, Xerxès, Artaxerxès, etc. Pendant tout le Moyen Âge, les voyageurs européens n’ont cessé de confirmer leur présence sur les ruines grandioses des monuments perses, mais il a fallu attendre le génie du britannique Rawlinson, au début du xxe siècle, pour percer le mystère de l’écriture cunéiforme et, par la même occasion, pour identifier la langue des souverains achéménides : le vieux perse. On s’est vite rendu compte que cette langue était proche de la langue de l’Avesta, une autre langue iranienne que l’on commençait à comprendre, et que ce vieux perse était l’ancêtre du persan, par l’intermédiaire du moyen perse, la langue des inscriptions sassanides et des textes mazdéens, que l’on commençait à lire.

L’ouvrage s’ouvre par une introduction à la culture des anciens Iraniens : histoire, religion, société, calendrier et surtout un développement sur les institutions politiques, puisque le contenu des inscriptions reflète un changement important dans ce domaine. On peut comparer les événements qui y sont exposés, à la fin de la république romaine et à la fondation d’un empire par Auguste.

Ce volume comprend ensuite une initiation à la grammaire du vieux perse, un exposé sur l’écriture cunéiforme, un système graphique pratiquement alphabétique, qui n’a rien à voir avec le cunéiforme mésopotamien et dont l’origine reste une énigme. On trouvera les reproductions des inscriptions, une translittération et un glossaire presque comlet.

On peut considérer que ce manuel est une suite des Inscriptions de la Perse achéménide (1997) du même auteur, où l’on trouvera une traduction qui tient compte des versions élamites, babyloniennes et araméennes.

Pierre Lecoq est directeur honoraire de l’École Pratique des Hautes Études (IV e section), où il a occupé la chaire de Philologie et Linguistique iraniennes. Il a également enseigné à Paris III (Sorbonne-Nouvelle), à l’Inalco (Langues Orientales) et l’épigraphie iranienne à l’École du Louvre. Son intérêt pour l’Iran ancien l’a amené à publier Les inscriptions de la Perse achéménide (1997), Les Livres de l’Avesta (2016) et une traduction de Ferdowsi, Le Livre des Rois (2019). Il s’est également intéressé aux dialectes modernes : Recherches sur les dialectes kermaniens (2002).

Discipline : Epigraphie-Manuscrits

Mots-clés : écriture cunéiforme, achéménides, langue iranienne, sassanides, mazdéens, grammaire, vieux perse

De l'arabe dans le français décoincé

Auteur(s) : LAFFITTE Roland

Parution : 2020

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340612

ISBN 13 : 9782705340612

Pages : 394

Format (mm) : 160x240

La langue française a emprunté, tout au cours de son histoire, des mots à la langue arabe, et cela en plusieurs vagues et dans plusieurs registres. Au-delà des emprunts proprement dits, le lexique scientifique porte de manière conséquente la marque de la langue arabe, arrivée notamment sous la plume des clercs médiévaux. On imagine aussi aisément l’ampleur du lexique politique, qui s’est considérablement étendu ces dernières décennies.

Mais il est un domaine particulièrement riche en arabismes, celui du français décoincé. Il regroupe la somme des mots qui circulent hors de la langue soutenue et disséquée sous la Coupole, pour ne garder que la variété de la langue qui court dans les rues ; celle des cités populaires et des cours d’école, comme celle des alcôves et des salles de garde, celle des émissions de télévision populaires et des différents corps de métiers, etc.

Le lexique des arabismes appartenant à ce registre est essentiellement abondé par trois sources : 1) le français colonial, introduit aux xixe-xxe siècles jusqu’en 1962, dans ses deux branches, le jargon des troupes coloniales, avec un terme connu comme toubib, et celui des Français d’Afrique du Nord qui a popularisé le mot souk ; 2) le français sorti, depuis les années 1960, des quartiers et des cités de relégation des populations issues des vagues d’immigration du Maghreb, et qui, essentiellement par les canaux de l’école et le rap, s’est déversé dans ce que l’on a appelé la langues des jeunes, et dont certains termes emblématiques sont même entrés, comme beur et kif, dans le français courant ; 3) des vieux mots entrés dans la langue aux différentes époques et recyclés par la langue décoincée, comme artichaut ou coton.

En annexe de ce vaste lexique, est présenté le vocabulaire de l’islamophobie contemporaine qui reprend, notamment dans la presse et sur la toile, les mots de l’Islam pour les retourner contre cette religion et nos compatriotes musulmans.

Roland Laffitte est chercheur indépendant et essayiste. Il est président de la SELEFA (Société d’études lexicographiques et étymologiques françaises et arabes), créée en 2002. C’est dans son cadre qu’a été menée cette étude, ainsi que celle qui a donné lieu au livre Le ciel des Arabes, paru chez Geuthner en 2012.

Discipline : Linguistique-Dialectologie

Mots-clés : langue, français, arabe, lexique, arabismes, mots, jargon, vocabulaire

Signifiance du monde

Analytique grammaticale et pensée de l’êtreAuteur(s) : TRISTANI Jean-Louis

Parution : 2019

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340131

ISBN 13 : 9782705340131

Pages : 194

Format (mm) : 160x240

Signifiance du monde propose une « harmonisation intégrale » entre la linguistique saussuro-guillaumienne des langues naturelles et la pensée phénoménologique heideggérienne de la vérité de l’être en tant qu’alètheia, dans son sens grec de « ce qui sort de la latence » et que Jean-Louis Tristani nomme illatence. En d’autres termes, cet essai donne accès à une compréhension des « relations grammaticales évidentes qui articulent l’être, dans sa vérité, et la pensée, telles qu’elles sont a priori données dans le système linguistique de n’importe quelle langue naturelle ». Cette mise au jour de la co-originarité de la langue et de la pensée corrobore la formule du linguiste français Antoine Meillet, maintes fois citée par Gustave Guillaume, selon laquelle, en ce lieu intelligible de la langue « tout se tient et a un plan d’une pleine rigueur ». Une rigueur qui intègre le système morpho-lexical d’une langue, en tant qu’intégrale des conditions d’effection du discours, avec les conditions existentiales de possibilité du Dasein en tant qu’être-au-monde. D’où Signifiance du monde, ce titre qui annonce la composante linguistique de notre présence au monde.

Licencié en théologie et agrégé de philosophie, Jean-Louis Tristani (1935-2012) enseigna à la Sorbonne au Département de Sociologie sous l’égide de Raymond Aron. Il participa au mouvement « Socialisme ou barbarie ». La découverte de la phénoménologie allemande, de la mythologie comparée de Georges Dumezil, puis de la linguistique de Gustave Guillaume le conduisit à s’interroger sur les fondations grecques de l’anthropologie et à s’avancer sur la voie d’une grammaire et d’une anthropologie générales. Enfin, il se voua à une recherche inédite sur la langue balinaise en collaboration avec l’Université de Denpasar.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Linguistique-Dialectologie

Mots-clés : linguistique saussuro-guillaumienne, langues, pensée phénoménologique, relations grammaticales, linguistique

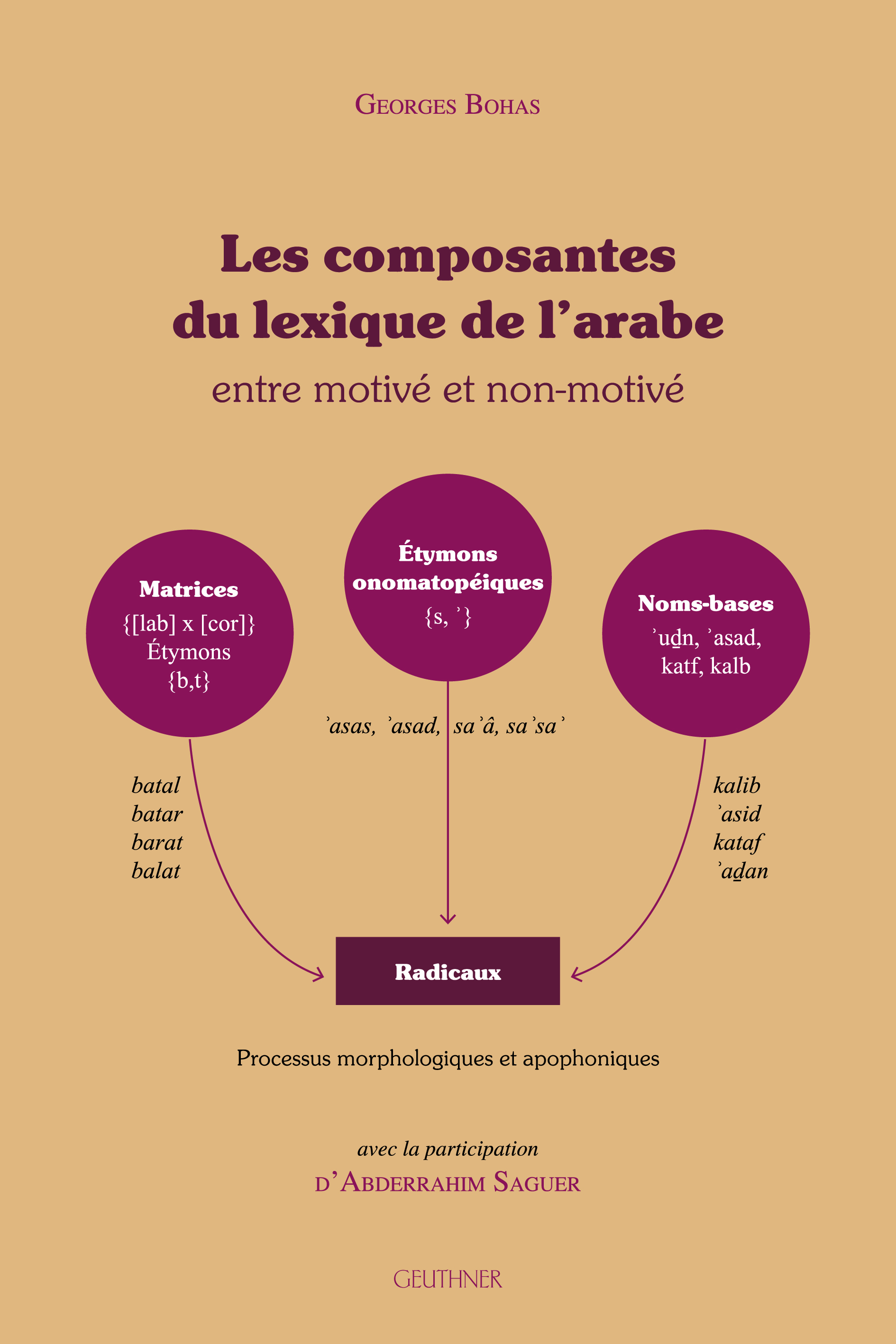

Les composantes du lexique de l’arabe

entre motivé et non-motivéAuteur(s) : BOHAS Georges

Parution : 2019

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340247

ISBN 13 : 9782705340247

Pages : 276

Format (mm) : 160x240

La majorité des arabisants, sémitisants et linguistes adoptent, pour organiser le lexique des langues sémitiques, le concept de « racine », élaboré voici une douzaine de siècles par Sîbawayhi et son « maître » al-Khalîl. Certains sont même allés jusqu’à prendre ce concept pour une réalité innée présente dans le cerveau des locuteurs de ces langues, alors qu’il a été démontré par les travaux antérieurs de l’auteur qu’il échappe totalement à la conscience spontanée des locuteurs natifs. De nombreuses études ont de surcroît prouvé qu’il s’agit d’un concept trop abstrait pour organiser la phonologie et insuffisamment abstrait pour organiser le lexique. L’organisation fondée sur la racine échoue en outre à expliquer les principales caractéristiques de l’arabe : son extraordinaire propension à la synonymie, à l’homonymie et à l’énantiosémie.

Alors pourquoi la majorité des savants s’obstine-telle à demeurer fidèle à ce concept ? La réponse tient au fait qu’elle se fonde sur des théories linguistiques qui, se limitant au niveau des phonèmes et des morphèmes, n’adoptent pas les postulats et cadres conceptuels adéquats, ni la démarche et les unités empiriques pertinentes, et échouent donc à identifier les principales composantes du lexique de l’arabe que masque justement l’organisation fondée sur la racine (tri- ou quadriconsonantique).

Or la recherche évolue, précisément au fil de la découverte des inadéquations des concepts et modèles (ainsi la phonologie structuraliste ne domine-t-elle plus le champ, et a-t-on vu naître la phonologie autosegmentale ou la théorie de l’optimalité...). En matière de linguistique arabe, de même, a émergé à la fin du XXe siècle un paradigme nouveau, désormais vérifié sur de grands corpus, articulé en trois grandes composantes :

La composante matrices/étymons, intrinsèquement motivée. Elle se situe au niveau submorphémique où le trait phonétique est pertinent pour représenter la structuration lexicale. La motivation tient à une corrélation établie entre un invariant notionnel et les particularités articulatoires (décrites sous forme d’une matrice de traits phonétiques non ordonnée) dans lesquelles il se manifeste.

La composante des étymons onomatopéiques. En ce cas la motivation tient à l’onomatopée elle-même, « création de mots par imitation de sons évoquant l’être ou la chose que l’on veut nommer », laquelle repose sur ce que Lafont appelle « l’anamorphose » : « Un système de transfert formel, d’une substance sonore ou inorganisée (un bruit naturel) ou autrement organisée (l’émission animale) à l’organisation phonologique humaine ».

La composante des noms-bases, majoritairement non motivée. Encore que certains noms comme « ʾabun » et « ʾummun » puissent trouver une motivation analogue à celle de « père » et « mère » en français (Jakobson).

Cette organisation tripartite permet de rendre compte du pullulement des synonymes, ainsi que de l’homonymie et de l’énantiosémie, abondamment présentes dans le lexique de l’arabe, alors que la conception traditionnelle qui prend la racine pour un primitif ne peut que se borner au constat.

Georges Bohas, membre correspondant de l’Académie de langue arabe de Damas, est professeur émérite à l’ENS-Lyon. Il a longtemps étudié les théories des grammairiens arabes auxquelles il a consacré sa thèse de Doctorat d’État et un ouvrage, considéré maintenant comme un classique, The Arabic Linguistic Tradition (1990) (en collaboration avec J. P. Guillaume et D. E. Kouloughli).

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Linguistique-Dialectologie

Mots-clés : linguistique, langues sémitiques, langues, lexique, phonologie, arabe, phonétique

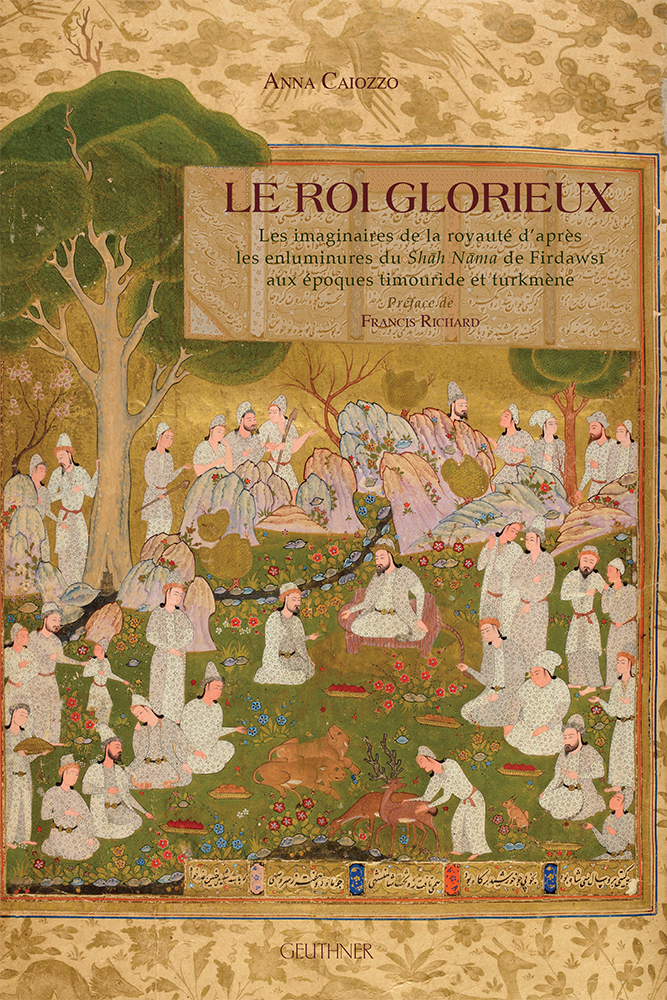

Le Roi glorieux

Les imaginaires de la royauté d’après les enluminures du Shāh Nāma de Firdawsī - Époque timouride et turkmèneAuteur(s) : CAIOZZO Anna

Parution : 2018

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339791

ISBN 13 : 9782705339791

Tome : Préface de Francis

Pages : 380

Format (mm) : 158x240

Illustrations : 32 planches couleurs

Le Livre des rois de Perse ou Shāh Nāma est l’une des œuvres poétiques et épiques majeures du monde iranien. Composé au début du XIe siècle par Firdawsī, le poème met en scène les mythes fondateurs de la Perse ainsi que la geste des rois depuis les temps archaïques jusqu’à la chute des Sassanides. Illustré à partir du XIVe siècle, c’est véritablement à compter du XVe siècle, sous les Timourides puis sous les Turkmènes, que le Livre des rois est largement commandité par les souverains et qu’il donne naissance à un vaste corpus enluminé.

Cet intérêt des princes de la maison de Tīmūr pour le Livre des rois ne va pas de soi. Pourquoi les souverains turco-mongols s’intéressent-ils à cette épopée persane, au point d’y projeter leur imaginaire et leurs ambitions personnelles ? Quelles dimensions du récit sont mises en avant dans les programmes iconographiques destinés aux souverains turco-mongols ?

Pour répondre à ces questions, Anna Caiozzo se livre à une étude minutieuse des corpus enluminés de cette époque. Dans leur grande diversité, outre la geste des héros, ils valorisent tous la fonction souveraine, insistant notamment sur la dimension charismatique de la royauté, et sur les éléments qui permettent au roi de bien gouverner. Autant d’aspects qui, outre le formidable instrument d’acculturation que ce texte représentait, ont incité les Turco-mongols à l’adopter et le promouvoir comme une œuvre littéraire majeure de leur époque, un statut qu’elle n’a, à travers les siècles, jamais véritablement perdu.

Anna Caiozzo est professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université Bordeaux Montaigne où elle enseigne l’histoire des mondes musulmans médiévaux. Spécialiste des images, elle explore l’herméneutique des manuscrits à peintures et l’histoire des imaginaires orientaux.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Histoire-Géographie

Mots-clés : Iran, Perse, époque timouride, époque turkmène, Livre des rois, Shāh Nāma, Firdawsī,

Etudes Syriaques 15

Les auteurs syriaques et leur langueCollection : Études syriaques

Auteur(s) : Collectif, FARINA Margherita

Parution : 2018

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705340094

ISBN 13 : 9782705340094

Pages : 264

Format (mm) : 160x240

Cette série est destinée à regrouper des études thématiques faisant le point sur différents aspects de l’histoire ou de la culture syriaques, celles des communautés chrétiennes dont la langue de culture est lesyriaque (maronites, syriaques catholiques et orthodoxes, assyro-chaldéens, communautés du Proche-Orient et de l’Inde…).

La langue et l’écriture syriaques constituent les marques identitaires les plus fortes, par lesquelles ces diverses communautés se définissent et autour desquelles elles se rassemblent. En même temps, la façon dont la langue syriaque est perçue et traitée au fil du temps et chez les différents auteurs est complexe et variable et nécessite une réflexion. Si certains la décrivent comme « la langue du Paradis », en l’identifiant avec la langue du premier homme, d’autres en soulignent le lien avec le grec, qui était dans l’Antiquité classique et tardive la langue de la culture et du savoir scientifique. C’est sur le modèle de la grammaire, de la rhétorique et de la logique grecques que se fondent les premières œuvres linguistiques syriaques, entre vie et viiie siècle, et l’influence de ce premier modèle perdura jusqu’au xiiie siècle.

De fait, l’influence grecque en syriaque dépasse les limites de l’imitation littéraire et concerne à la fois l’orthographe et la structure du lexique et de la syntaxe. Elle se révèle même dans la perception que certains auteurs syriaques avaient de leur langue. Nous avons là un domaine de recherche relativement récent, où l’épigraphie et les études sur le contact linguistique nous offrent des perspectives tout à fait stimulantes.

Avec la conquête islamique, les populations de langue syriaque sont confrontées aussi à la diffusion officielle de la langue arabe. Cette rencontre influe aussi sur la conception par les auteurs syriaques de la grammaire et, à partir du xie siècle, plusieurs d’entre eux s’inspirent de la théorie linguistique arabe pour structurer leurs traités, tandis que d’autres organisent la résistance. Si, dans le domaine de la syntaxe, l’arabe propose une approche et des catégories qui ont finalement été, au moins partiellement, assimilées par le syriaque, sur d’autres questions fondamentales le syriaque garda plus solidement son identité. Il suffit de rappeler qu’aucun des plus grands grammairiens syriaques du Moyen Âge n’utilise la notion de la racine trilitère dans la description de la conjugaison verbale, ni celle de la dérivation nominale ou verbale.

En dépit de l’importance du sujet pour l’appréhension de la culture syriaque, les études consacrées à l’histoire des sciences du langage sont relativement peu nombreuses. Ce volume se présente comme une première invitation à une approche interdisciplinaire de ce thème majeur, rassemblant les contributions de spécialistes de théorie grammaticale, de rhétorique, de logique, mais aussi de littérature, de linguistique comparée etc.

Discipline : Religions-Mythologies

Mots-clés : langue syriaque, théorie grammaticale, rhétorique, logique, littérature, linguistique comparée

Mossadegh, rupture avec la noblesse de sang en Iran

Auteur(s) : VAHABI Nader

Parution : 2016

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705339548

ISBN 13 : 9782705339548

Pages : 200

Format (mm) : 160x240

Que s’est-il vraiment passé au moment décisif de la révolution constitutionnelle de 1909 lorsque Mossadegh a quitté l’Iran pour reprendre ses études à Paris ? Alors qu’une résistance se crée contre le roi Mohammad Ali Shah à partir de juin 1908, pourquoi ne se mêle-t-il pas à la politique et quitte-t-il le pays ? Ce livre, dans une approche sociohistorique, tente de répondre à ces questions. En allant à Paris puis à Genève, Mossadegh a essayé d’objectiver les capitaux associés au titre de Mirzâ et de les transposer dans le domaine universitaire. Le titre académique de Docteur est un brevet de compétence en Droit qui confère à Mossadegh une forme de rayonnement politique et social. Celle-ci serait le message implicite de ce livre : une mobilité du savoir orientée vers une culture humaniste. Nader VAHABI, sociologue attaché au CADIS de l’EHESS à Paris et aux Dynamiques Rurales de l’Université de Toulouse II, titulaire d’une HDR, est spécialiste de la diaspora iranienne. Après avoir abordé dans plusieurs livres les questions de l’exil, de la migration, des récits de vie et de la socialisation, il questionne l’histoire de l’Iran contemporain. Cet ouvrage développe les problématiques abordées dans ses cours à l’INALCO - Institut national des langues et civilisations orientales.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Bibliographie-Histoire de l'orientalisme

Mots-clés : Mossadegh, Mirza, culture humaniste, Nader VAHABI, Institut national des langues et civilisations orientales.

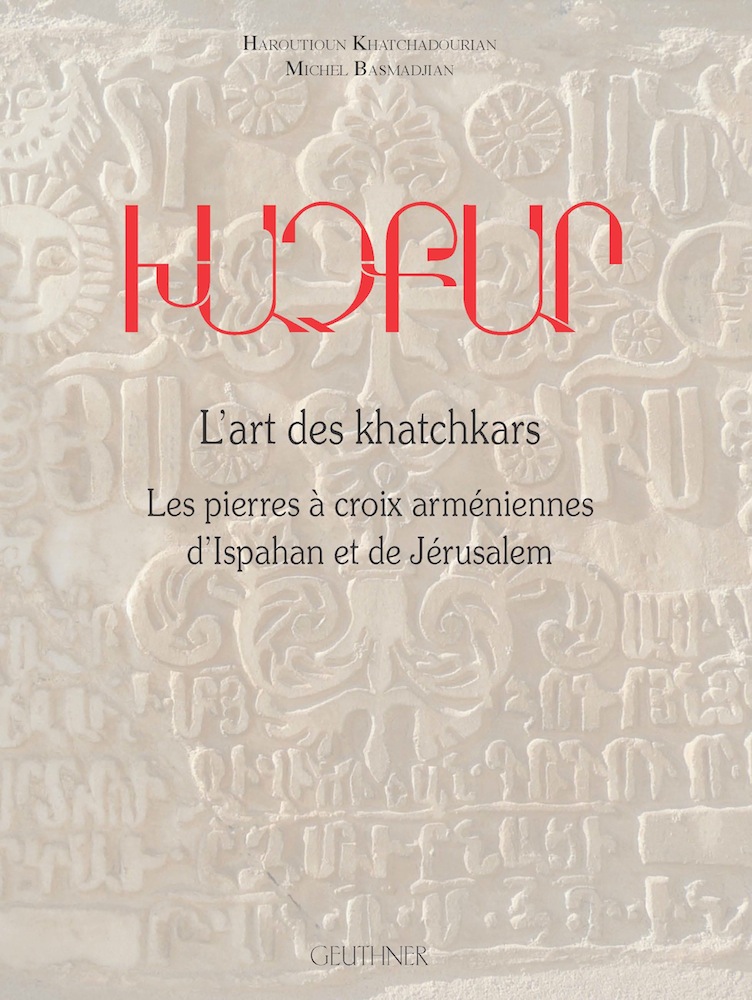

Art des Khatchkars

Les pierres à croix arméniennes d'Ispahan et de JérusalemAuteur(s) : KHATCHADOURIAN Haroutioun, BASMADJIAN Michel

Parution : 2014

En savoir plus...

ISBN 13 : 9782705338879

Pages : 444

Format (mm) : 230x280

Poids : 2000g

Illustrations : Très nombreuses illustrations couleurs

Héritiers d'une tradition séculaire, empreintes manifestes de l'identité arménienne, les խաչքար (khatchkars, pierres à croix) sont le reflet de la foi d'un peuple et du culte de la croix dans la spiritualité arménienne. Cet ouvrage présente la première étude approfondie d’un ensemble de khatchkars situés hors de la terre d’Arménie. Pas moins de 669 pierres à croix d’Ispahan et de Terre sainte s’y trouvent répertoriées, photographiées, décrites et analysées avec une grande précision terminologique.

Outre l’étude d’un corpus particulier et au-delà de la dimension patrimoniale, cet ouvrage propose la définition d’une typologie et d’un vocabulaire qui permettront de classifier et de caractériser d’autres ensembles de khatchkars à l’aide d’une terminologie unifiée et précise. Des planches schématiques illustrent la diversité des structures formelles et plusieurs répertoires présentent la richesse des ornements qui sont rigoureusement reproduits. La totalité des inscriptions est retranscrite et commentée, permettant ainsi de lever peu à peu le voile sur les secrets de ces témoins silencieux de l’histoire arménienne.

« Le principal intérêt des chercheurs était de préparer non seulement un dossier complet sur ces khatchkars de petites dimensions, mais aussi de fournir un outil fiable pour d’autres études, y compris celles concernant l’évolution du style et des compositions formelles. » (Dickran Kouymjian)

Cette contribution majeure consacrée aux pierres à croix arméniennes est le fruit d’une complicité entre deux chercheurs qui ont mis leur passion au service de ce patrimoine millénaire.

Haroutioun Khatchadourian est ingénieur Supelec de formation, spécialiste des systèmes d’information. Dès 1984, parallèlement à son activité professionnelle, il suit l’enseignement sur les arts arméniens à l’INALCO. Il effectue plusieurs missions en Arménie, en Turquie et en Iran dans le but de mener un travail archéologique spécifique sur les khatchkars.

Michel Basmadjian est directeur d’un établissement médico-social de protection de l’enfance. Intéressé très tôt par l’architecture médiévale arménienne, il s’engage dans l’étude des monuments et s’implique dans la diffusion de ce patrimoine particulièrement menacé en Turquie. Il suit l’enseignement sur les arts arméniens à l’INALCO et lors de ses nombreux voyages d’étude en Arménie, en Turquie et au Moyen Orient, il réunit une documentation riche et inédite sur les khatchkars.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Arts

Mots-clés : Croix, Christianisme, Arménie, stèle, Iran, Perse, Palestine, Terre sainte, Jolfa, Jowla, typologie

Le santur persan

Accompagné d'un DVDAuteur(s) : TABAR Hassan

Parution : 2013

Ce livre n'est pas disponible

En savoir plus...

ISBN 10 : 2705338683

ISBN 13 : 9782705338688

Pages : 280

Format (mm) : 160x240

Illustrations : Nombreuses illustrations et partitions

La cithare à cordes frappées est datée, en Orient comme en Occident du XVe siècle. Cet instrument ne figure pas sur les miniatures persanes anciennes avant l’époque Qâjâr (1786-1925), si bien que son apparition dans la musique savante pourrait être considérée comme tardive. Il est donc bien difficile d’affirmer quoi que ce soit sur la date et le pays d’origine de l’instrument.

Tandis que le luth târ était l’instrument prédominant, le nombre de joueurs de santur était très restreint jusqu’à la fin du XIXe siècle, et nous ignorons le contenu de leurs répertoires. Le plus ancien joueur de santur connu est Mohammad Hasan Khân (milieu du XIXe siècle). Avant 1940, il n’y avait pas de luthiers spécialisés ; les instruments étaient mis en œuvre par des fabricants de luths târ et setâr. Si Habib Somâ’i (1905-1946) fut le dernier d’une longue tradition, Farâmarz Pâyvar (1932-2009) est sans conteste le premier d’une nouvelle génération. La génération actuelle, les natifs des années ’80, préfère quant à elle la composition à l’occidentale à la pratique du répertoire radif.

L’étude organologique, comprenant la description de l’instrument et de sa facture, est complétée par une histoire de son enseignement L’étude musicologique s’appuie sur la transcription d’enregistrements historiques. Peut-on parler d’école de santur en Iran ? Ce questionnement précis trouve, dans le présent ouvrage, des réponses issues de pratiques et discours observés en Iran :

Hassan Tabar est né à Qazvin en Iran. Il est joueur de santur, soliste, concertiste et conférencier. Docteur en musique et musicologie (Ethnomusicologie) de l'Université Paris-Sorbonne, il a enregistrécinq albums de santur. Auteur d’un précédent ouvrage, il est membre de la Société Française d´Ethnomusicologie (S.F.E.).

Une interview de Said Sabet n'a pu être jointe au DVD inséré dans le livre pour des raisons techniques. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien suivant : Interview Said Sabet.

Reportage de la chaine Voice of America Persian à l'occasion de la sortie de l'ouvrage : http://ir.voanews.com/media/video/1762324.html?z=1866&zp=1 à 8'00".

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Musicologie

Mots-clés : iran, perse, radif, instrument

Benta'el

Fille de l'alphabetAuteur(s) : SNEIFER Régina

Parution : 2013

En savoir plus...

ISBN 13 : 9782705338923

Pages : 159

Format (mm) : 140x200

Poids : 170g

Dans la cité phénicienne de Byblos, l’alphabet s’éveille, s’étire puis se met en marche. Il devient un chemin qui se trace depuis plus de 3000 ans dans la géographie de l’esprit aux nuances du vivant. Ses vingt-deux traits renvoient à autant de noms dont le sens a glissé avec l’histoire. Les premiers bâtissent la « maison ». Dans un même « souffle » s’affrontent la mort et la vie. Comme des armes, les autres brisent des murs. Un alphabet « source » et « œil », témoin lucide d’une mémoire fuyante où la condition humaine retourne à soi.

Entre les déchirures des terres d’Orient et les rationalités occidentales, l’auteur recompose ces morceaux de notre origine. Fulgurances de mémoire, de vie et d’amour, cette quête ensoleillée dessine aussi une belle réponse aux identités meurtrières.

Diplômée des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Régina Sneifer est cadre d'un groupe international et spécialiste d'études géopolitiques et stratégiques. Auteure de plusieurs ouvrages sur la guerre du Liban, elle propose ici un conte humaniste plongeant ses racines phéniciennes dans une connaissance poétique et intime de la lettre et de l'âme humaine.

Voir toutes les monographies Geuthner

Discipline : Littérature-Histoire des textes

Mots-clés : phénicien, grec, alphabet, langue, Liban

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail