Votre recherche : "collectif"

Résultats affichés: (1-20)/35

Auteur(s) : Collectif, LESSAN PEZECHKI Homa (dir.)

Prix (TTC) : 48 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2025

/

En savoir plus... /

Cet ouvrage pluridisciplinaire dresse un panorama des héritages pluriséculaires et des réalités contemporaines de l’Iran. Fruit de la rencontre entre chercheurs d’horizons et de pays différents il aborde des divers aspects des sciences humaines : histoire de l’art, anthropologie, littérature, islamologie, langue et linguistique.

La perspective historique de l’ouvrage est nouvelle et critique, et elle s’emploie à revisiter les mythes fondateurs, questionner les sources primaires, étudier les textes épiques ou les chroniques en mettant en lumière notamment la place et le rôle de la Perse dans ses relations avec ses voisins.

La littérature et l’art convoquent, dans une approche nuancée, la complexité de la culture iranienne construite sur une identité multiple, un éthos singulier aux contradictions internes, mais aussi sur des représentations et des pratiques faisant de l’Iran un pays à la fois traditionnel et moderne.

L’islam chiite, lieu de tension entre religion mystique et doctrine du pouvoir, est abordé sous des angles originaux. Ses figures tutélaires incarnent les inflexions et mutations du soufisme dans l’Orient musulman.

Enfin plusieurs articles évoquent la singularité des langues iraniennes et notamment certaines catégories grammaticales originales comme l’évidentialité, mais aussi les constructions à verbe support, très importantes dans ces langues, qui se situent à la croisée du lexique et de la grammaire. Enfin l’héritage littéraire extraordinaire des Juifs persanophones, bien trop méconnu, est aussi abordé.

L’objectif de ce panorama académique est de mieux comprendre l’histoire et la complexité de la société iranienne pour en cerner ses enjeux politiques et sociaux.

ISBN 10 : 2705341381

ISBN 13 : 9782705341381

Collection :

CollectifPages : 628

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Ouvrages généraux et diversMots-clés :

iran,

histoire de l'art,

anthropologie,

littérature,

islamologie,

langue et linguistique,

iran,

islam

XIe-XXIe siècle

Auteur(s) : Collectif, HUREL Daniel-Odon (dir.)

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2025

/

En savoir plus... /

Monastère bénédictin, petit séminaire, institution d’enseignement puis projet maronite, voici les grandes lignes de l’histoire de l’abbaye Saint-Pé-de-Bigorre ou de Générès évoquées dans ce volume, fruit de la rencontre tenue à Saint-Pé à l’occasion du millénaire de l’abbaye en juillet 2022. À l’échelle de ce millénaire, il faut distinguer, bien entendu, des temporalités différentes : un peu moins de 800 ans pour la présence monastique et bénédictine, un peu moins d’un siècle pour le petit séminaire, une centaine d’années pour les institutions d’enseignement au xxe siècle et enfin moins d’une dizaine d’années de présence maronite porteuse d’avenir.

Chaque étape de cette histoire rend compte d’un contexte spécifique : celui du monachisme médiéval puis moderne d’inspiration bénédictine avec ses transformations, ses crises et ses relectures périodiques de la Règle, la plus importante étant celle de Saint-Maur au xviie siècle ; celui de la reconstruction du catholicisme dans la France du xixe siècle ; celui de ce long xxe siècle dont les bouleversements politiques, sociaux et religieux n’ont pas été sans conséquence sur l’institution d’enseignement de Saint-Pé, tant sur le plan de la sociologie religieuse, des méthodes et de l’histoire de l’enseignement et de l’éducation que des conséquences du concile Vatican ii ; enfin celui de l’église maronite en France.

Point commun à cette temporalité à dimension variable : un cadre de vie et des hommes, individus et communautés, lieux de prière, lieu de transmission d’un savoir religieux, spirituel, liturgique, théologique, un territoire, une mémoire construite et parfois sans doute idéalisée.

Première synthèse d’ensemble sur l’abbaye et le site de Saint-Pé, cet ouvrage constitue une sorte de point d’étape ou de prélude à une histoire en profondeur de chacune de ces histoires particulières.

ISBN 10 : 2705341367

ISBN 13 : 9782705341367

Collection :

CollectifFormat (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

Abbaye,

Monastère,

bénédictin,

maronite,

histoire,

séminaire,

religion

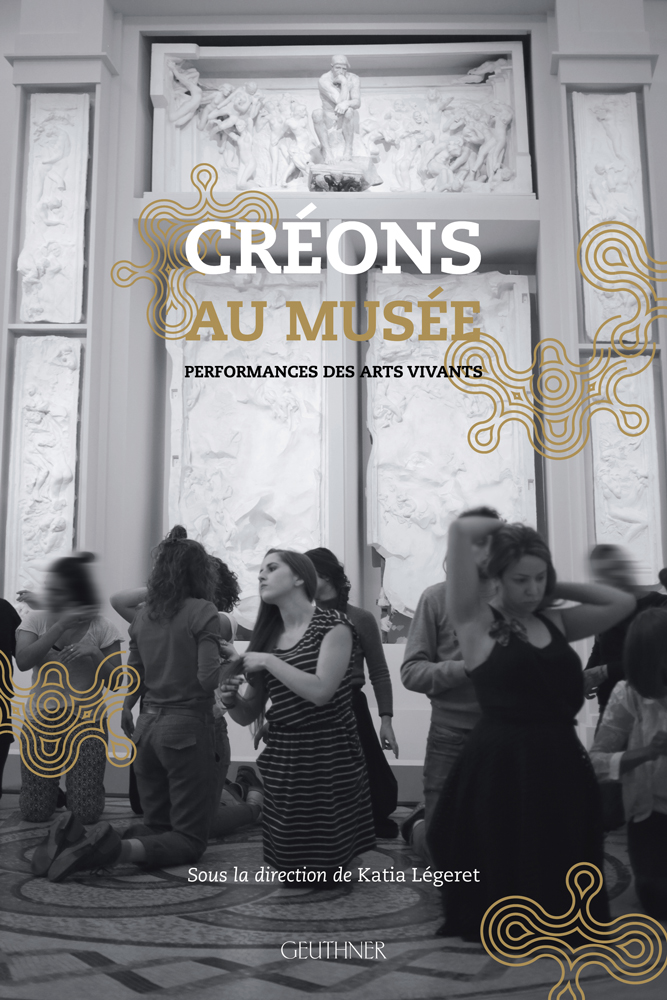

Performances des arts vivants

Auteur(s) : Collectif, LÉGERET Katia

Prix (TTC) : 25 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

Comment les jeunes générations rêvent-elles de visiter, au XXIe siècle, les lieux d’expositions ? Avec quels genres de relations à leur corps, aux déplacements dans l’espace, aux démarches, aux postures devant les œuvres et avec les autres visiteurs ? Depuis 2015, tissant un réseau international, des centaines d’étudiants, artistes et chercheurs, fabriquent in situ toutes sortes de dispositifs artistiques et poétiques pour exprimer leur parcours muséal idéal, souvent inséparable d’un engagement politique hors les murs sur des questions d’actualité brûlante, de crises sociétales, de patrimoines oubliés, déplacés ou disparus. Mais à quel prix et à partir de quelles contraintes institutionnelles ? Que ce soit en Europe, en Amérique latine, ou en Asie, ils bouleversent certains codes entre les visiteurs pour créer un être-ensemble capable d’ouvrir l’éventail de nouvelles approches sensibles et transculturelles sur une même œuvre.

ISBN 10 : 2705340209

ISBN 13 : 9782705340209

Collection :

CollectifPages : 330

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ArtsMots-clés :

musée,

arts,

performance

du Proche-Orient ancien à l’Occident médiéval

Auteur(s) : Collectif, DEBIAIS Vincent, PALAZZO Eric

Prix (TTC) : 38 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

Issu d’un colloque tenu au printemps 2016 à Ligugé, dans le cadre de la plus ancienne abbaye d’Occident, ce volume réunit les contributions de chercheurs universitaires venus de divers pays et continents, invités à vivre et à travailler ensemble pendant trois journées sur un thème jusque-là peu abordé : celui du voilement et du dévoilement du divin dans l’art et dans liturgie entre Antiquité et Moyen Âge.

Dépassant largement la seule interrogation historique, la problématique proposée utilise de nombreuses approches qui, au fil des pages et des contributions, se révèlent complémentaires. Depuis le voile du Temple de Jérusalem – à la fois limite et lieu de révélation – jusqu’à l’utilisation du « rideau » par les artistes de l’époque classique, la matérialité du voile ne cesse de se rencontrer et de dialoguer avec sa symbolique ; que ce soit dans la littérature patristique, dans la liturgie, dans la vie et la mise des moniales, dans l’architecture et l’ornementation des édifices religieux ou encore dans le « dévoilement » cosmique d’une vision du divin.

Le voilement du « dieu » (ou du lieu de sa rencontre), attesté depuis la plus haute antiquité orientale, n’a cessé de se manifester tout au long de l’histoire des religions, particulièrement du monothéisme. Mais il ne va pas sans l’idée, l’espoir et même la réalisation d’un dévoilement qui veut révéler un invisible pourtant impossible à faire paraître matériellement. Sous ses diverses formes, cultuelles, littéraires, artistiques, ce « voilement/dévoilement complémentaire » traverse l’histoire humaine.

ISBN 10 : 2705340155

ISBN 13 : 9782705340155

Collection :

CollectifPages : 356

Format (mm) : 160x240

Discipline :

ReligionsMots-clés :

colloque,

voile,

voilement,

liturgie,

ornementation,

divin,

art,

histoire

et les débuts des études sanskrites en Europe 1800-1850

Auteur(s) : Collectif, RABAULT-FEUERHAHN Pascale, PETIT Jérôme

Prix (TTC) : 39 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

À l’orée du XIXe siècle, à Paris, la Bibliothèque nationale est riche d’une importante collection de manuscrits indiens qui suscite la curiosité croissante des savants. Dès 1815, le Collège de France accueille la première chaire de sanskrit fondée en Europe. Son titulaire, Antoine-Léonard (de) Chézy, l’occupera pendant dix-sept ans, jusqu’à sa mort en 1832. Dans sa leçon inaugurale, il évoque avec emphase son rôle de pionnier des études sanskrites : Plus porté par goût à ce genre d’études, ou doué peut-être de plus de patience, j’entrepris de soulever le voile qui déroboit à nos regards ce sanctuaire mystérieux…

Ce volume revient sur cette époque charnière des études indiennes en Europe, pour mettre en lumière les différents facteurs qui permirent ce soudain élargissement du périmètre intellectuel et institutionnel des études orientales, jusqu’alors centrées sur les langues utiles à la connaissance de la Bible, à la diplomatie et au commerce dans le Levant. Tout héroïque qu’elle ait été, l’œuvre de Chézy bénéficie des jalons posés aux siècles précédents par divers missionnaires et savants. Elle se situe à un carrefour qui met en jeu des circulations permanentes entre différents espaces, indien, français, mais aussi plus largement européen.

ISBN 10 : 2705340216

ISBN 13 : 9782705340216

Publication : co-édition BnF

Collection :

CollectifPages : 458

Format (mm) : 160x240

Illustrations : 20

Discipline :

Bibliographie-Histoire de l'orientalismeMots-clés :

Inde,

sanskrit,

manuscrit,

Chézy

description et catégorisation

Auteur(s) : Collectif, DIAB-DURANTON Salam, KLEIBER Georges, LACHKAR Abdenbi

Prix (TTC) : 30 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

Cet ouvrage s’intéresse à la description et à la catégorisation des proverbes et expressions figées. Il fait fond sur les résultats déjà acquis par les linguistes et parémiologues de différentes aires linguistiques et culturelles. Aussi, il propose de nouvelles approches des formes proverbiales. Cet ensemble de travaux se sert des notions de description et de catégorisation pour établir une analyse linguistique plus approfondie et tracer, à partir de là, en contexte, contours, points de ressemblance ou divergences entre les diverses formes stéréotypées (proverbes, dictons, aphorismes, expressions figées).

Les neuf contributions qui composent l’ouvrage étudient plus particulièrement le statut figé ou non des proverbes, la place et le rôle de la métaphore dans le déploiement des proverbes et des locutions figées, la typologie des locutions figées, leur domaine d’extension, leurs usages et fonctions.

Les chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants y trouveront une source stimulante pour mieux comprendre et poursuivre ce chantier scientifique toujours ouvert.

Ont contribué à cet ouvrage Guy Achard-Bayle, Jean-Claude Anscombre, Rahma Barbara, Salam Diab-Duranton, Joseph Dichy, Georges Kleiber, Abdenbi Lachkar, Irène Tamba, Jean-Philippe Zouogbo.

ISBN 10 : 2705340148

ISBN 13 : 9782705340148

Collection :

CollectifPages : 240

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

Proverbes,

Expressions figées,

Linguistique,

Dictons,

Aphorismes

Actes des 22e Rencontres sabéennes

Paris, 21-23 juin 2018

Auteur(s) : Collectif, BRETON Jean-François, VILLENEUVE François

Prix (TTC) : 36 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

Les 22e rencontres sabéennes se sont déroulées du 20 au 23 juin 2018 à Paris. Elles avaient pour thème principal la guerre en Arabie antique. Elles ont réuni historiens, épigraphistes et archéologues travaillant dans la péninsule Arabique ; en Arabie saoudite, dans les îles de la mer Rouge et à Oman. La guerre y a été évoquée sous toutes ses formes ; son vocabulaire, ses représentations iconographiques, ses ravages, sa poliorcétique et ses moyens. Ces chercheurs, d’horizons variés, regrettant de ne plus pouvoir exercer au Yémen, ont exposé leurs travaux antérieurs, évoqué la situation de son patrimoine archéologique ou historique et souligné la tragédie humanitaire que connaît ce pays.

Ont contribué à l’ouvrage

Mounir Arbach, Jean-François Breton, François Bron, Christian Darles, Werner Daum, Serge Frantsouzoff, Michela Gaudiello, Solène Marion de Procé, Christian Robin, Loreto Romolo, Ronald Ruzicka, Mohanad al-Siyani, Paul Yule.

ISBN 10 : 2705340315

ISBN 13 : 9782705340315

Collection :

CollectifPages : 260

Format (mm) : 160X240

Discipline :

Histoire-GéographieMots-clés :

rencontres sabéennes,

guerre,

arabie antique,

historiens,

épigraphistes,

archéologues,

Mélanges offerts à Leila Badre

Auteur(s) : Collectif, BRIQUEL CHATONNET F., CAPET Emmanuelle, GUBEL Eric, ROCHE-HAWLEY Carole

Prix (TTC) : 40 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

Études d’archéologie, d’épigraphie et d’histoire proche-orientales et méditerranéennes

Contributions de

Julien Aliquot, Nagib Badre, Marie-Françoise Besnier, Dominique Beyer, Jean-Luc Biscop,

Pierre Bordreuil, Vanessa Boschloos, Françoise Briquel Chatonnet,

Emmanuelle Capet, Annie Caubet, Mhamed H. Fantar, Hermann Genz, Nicolas Grimal,

Eric Gubel, Haytham Hasan, Robert Hawley, Linda Herveux, Jean-Louis Huot, Eva Ishaq,

Martha Sharp Joukowsky, Reinhard Jung, Vassos Karageorghis, Kay Kohlmeyer, Jacques Lagarce,

Nour Majdalany, Michel Al-Maqdissi, Jean-Claude Margueron, Valérie Matoïan,

Stefania Mazzoni, Patrick Maxime Michel, Nadine Panayot Haroun,

Tatiana Pedrazzi, Carole Roche-Hawley, Jacques Seigne, Samir Tabet,

Jean-Paul Thalmann, Anita van der Kloet-de Kock van Leeuwen,

Jean‑Baptiste Yon, Marguerite Yon

ISBN 10 : 2705340278

ISBN 13 : 9782705340278

Collection :

CollectifPages : 446

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Histoire-LittératureMots-clés :

archéologie,

épigraphie,

histoire proche-orientales et méditerranéennes,

Leila Badre

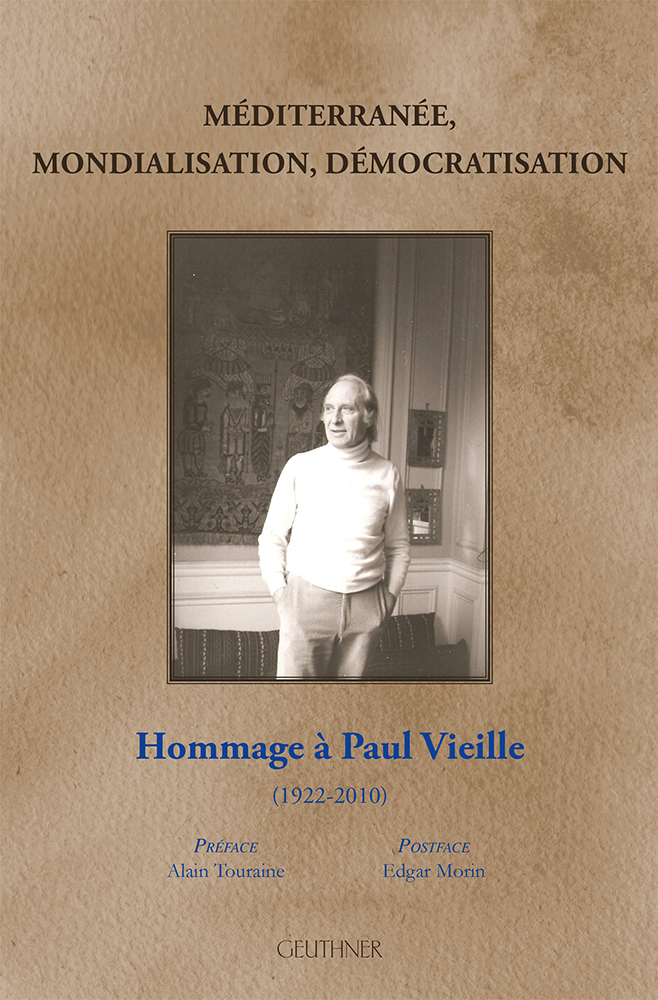

Préface d’Alain Touraine, Postface d’Edgar Morin

Auteur(s) : Collectif

Prix (TTC) : 39 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2017

/

En savoir plus... /

Les trente-sept co-auteurs de ce livre d’hommage, originaires de France, d’Italie, d’Iran, du Liban, d’Algérie, des États-Unis, d’Haïti ou de Turquie, ont collaboré du vivant de Paul Vieille à son projet ancré dans des millénaires d’échanges et d’histoire commune aux rives de la Méditerranée. Son héritage est lié à l’actualité du Moyen-Orient et à ses drames se prolongeant au-delà de la région. Dans les rencontres où est né ce livre, Peuples méditerranéens (1977-1997, 80 numéros parus) a formé un pôle actif tout au long des débats qui ont émané des recherches impulsées par Paul Vieille, pénétrées d’échanges scientifiques ouverts à la subjectivité, à l’interdisciplinarité (sciences sociales, histoire, littérature, féminisme, orientalisme, musicologie), aux échanges noués dans la société civile.

La liberté de parole qui imprègne notre livre d’hommage à Paul Vieille prolonge et interroge ses orientations et ses pratiques, depuis le « lieu méditerranéen de parole » qu’il avait ouvert avec Peuples méditerranéens jusqu’à la recherche de « ce qui donne sens à ce qui est en train de se faire sur les rives de la Méditerranée en dépassant les savoirs particuliers, parcellaires, discrets des sciences sociales ». La Méditerranée devient symboliquement un lieu qui interroge le monde, d’où l’on ébauche une confrontation avec d’autres espaces, dont la Caraïbe, participant ainsi à l’effort de décentrement par rapport à l’Europe auquel s’est consacré Paul Vieille.

Les trente-huit contributions réunies, précédées d’une longue introduction, sont réparties autour de quatre axes :

- Itinéraire de Paul Vieille (Vallauris, 1922 - Paris, 2010). Études et témoignages

- Méditerranée, méditerranéité, sciences sociales

- Politique, religion, mouvement social, guerre

- Culture, globalisation, conviction, liberté.

ISBN 10 : 2705339500

ISBN 13 : 9782705339500

Collection :

CollectifPages : 540

Format (mm) : 158x240

Discipline :

Bibliographie-Histoire de l'orientalismeMots-clés :

France,

Italie,

Iran,

Liban,

Méditerranée,

Méditerranéité,

Algérie,

États-Unis,

Haïti,

Turquie,

Sciences Sociales,

Histoire,

Littérature,

Féminisme,

Orientalisme,

Musicologie

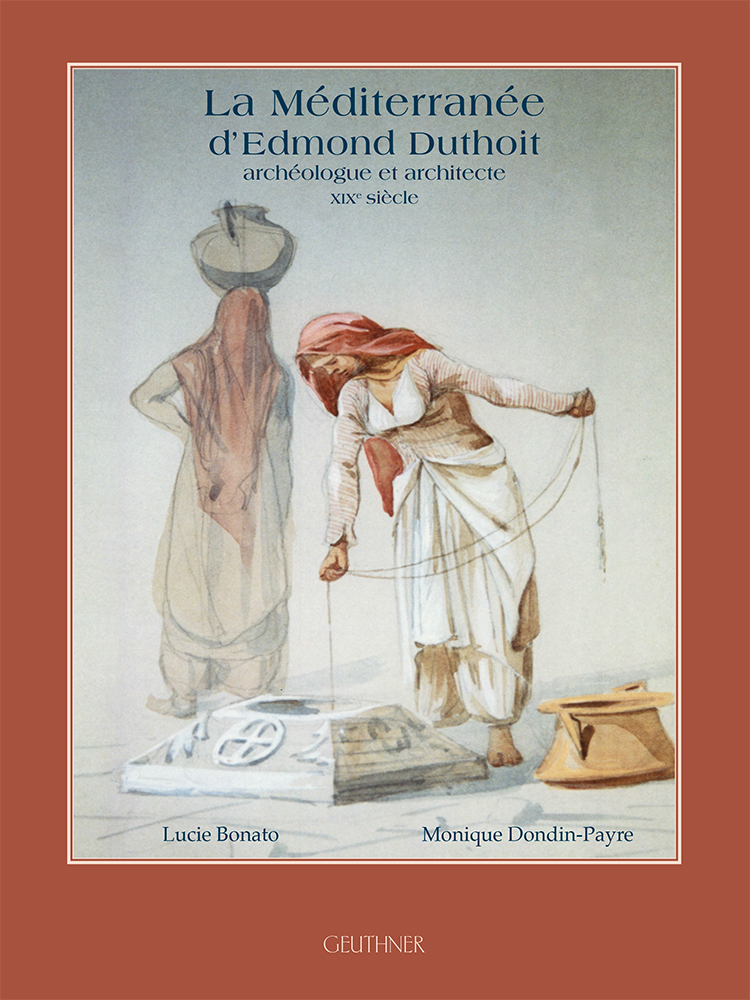

Archéologue et Architecte - XIXe siècle

Auteur(s) : Collectif, BONATO Lucie, DONDIN-PAYRE Monique

Prix (TTC) : 90 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2017

/

En savoir plus... /

Entre décembre 1861 et janvier 1863, Edmond Duthoit, jeune architecte amiénois de 24 ans, recommandé par Viollet-le-Duc, participa à une mission d’exploration en Orient sous l’autorité de Melchior de Vogüé. Il fit escale à La Valette, Alexandrie, parcourut le Liban, Chypre, la Palestine, la Syrie du Nord, visita Athènes, Messine et Palerme. En 1865, il repartit pour l’Empire ottoman chargé de mission par Napoléon III : Constantinople, Chypre à nouveau, Assos en Troade, sont ses étapes principales. Quelques années plus tard, en 1872, il fut envoyé, toujours sur recommandation de Viollet-le-Duc, en Algérie, à Tlemcen notamment, pour dessiner les monuments arabes. Jusqu’à sa mort en 1889, chaque année, il retourna en Afrique du Nord pour assurer l’enregistrement, la restauration, la préservation des monuments.

La correspondance qu’il adressa à sa famille, sa mère puis sa femme, pendant ces périples est presque intégralement conservée, de même qu’un nombre considérable de dessins qui illustrent étroitement les descriptions de paysages, les aventures des déplacements en bateau, en train, à pied, en diligence, à cheval, les récits des fêtes, la peinture des vêtements, des gestes quotidiens, tout ce qu’il voit, ce qu’il ressent, ce qui l’enthousiasme.

Ces lettres dépourvues de tout artifice, pleines de vivacité et souvent d’humour, débordantes de vie et d’énergie, constituent un témoignage d’autant plus exceptionnel que leur sont associés les dessins qu’Edmond Duthoit lui-même réalisa sur le terrain. Plus que des relevés techniques, ce sont des scènes de rues, des croquis d’animaux, ses compagnons de voyages et de travail, les peuples aux modes d’existence immuables, les monuments délaissés et les villes enfouies.

ISBN 10 : 2705339005

ISBN 13 : 9782705339005

Collection :

CollectifPages : 600

Format (mm) : 210x280

Illustrations : nombreuses illustrations

Discipline :

Archéologie-ArchitectureMots-clés :

Voyage,

Correspondance,

Dessin,

Afrique du Nord,

Liban,

Chypre,

Palestine,

Syrie du Nord

Sous la direction de Georgine Ayoub et Alessandro Guetta

Auteur(s) : Collectif

Prix (TTC) : 38 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2017

/

En savoir plus... /

Les langues peuvent entretenir une relation privilégiée au Sacré et occuper de ce fait une place particulière dans la culture. Tel est le cas de nombreuses langues, dont le sanscrit, l’hébreu biblique, l’arabe littéraire, etc. Quelle est exactement cette place ? Quel rapport les locuteurs ont-ils alors à la langue ? Quels problèmes spécifiques pose alors l’évolution de ces langues ? À travers quelles questions et quelles représentations les cultures ont-elles pensé la relation de la langue au sacré ? La dizaine d’études que comprend ce volume est consacrée à ces questions.

Avec les contributions de Leili Anvar, Georgine Ayoub, Michel Bozdémir, Saverio Campanini, Giovanni Carrera, Cristina Ciucu, Masha Itzhaki, Pierre Lory, François Macé et Charles Malamoud.

ISBN 10 : 2705339715

ISBN 13 : 9782705339715

Collection :

CollectifPages : 392

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Philosophie-PhilologieMots-clés :

Sacré,

Culture,

Sanscrit,

Hébreu,

Arabe,

sous la direction de Sabine Mohasseb Saliba

Auteur(s) : Collectif

Prix (TTC) : 38 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2016

/

En savoir plus... /

Comment les chrétiens et les juifs firent-ils usage du waqf, cette institution juridique relative aux fondations pieuses du monde musulman,

d’autant que des restrictions législatives entouraient certains bénéficiaires de leurs fondations ? Revenons à cet égard à la définition même de cette institution emblématique du monde musulman et qui fut également adoptée par les chrétiens et les juifs vivant en terre d’islam dès le Moyen Âge.

Si les waqfs ou ḥabūs désignent communément ces fondations charitables et familiales, le terme waqf signifie plus précisément l’acte juridique par lequel un individu constitue une fondation pieuse, à partir d’une propriété bâtie ou agricole, pour soutenir des établissements charitables – religieux ou publics –, et/ou pour garantir la sécurité à des membres de sa famille. Or les chrétiens et les juifs avaient le droit d’établir des waqfs familiaux ainsi que des waqfs charitables au profit des pauvres de leur communauté mais pas d’en établir au profit de leurs lieux de culte et de leur clergé. Cette restriction n’empêchera cependant pas la fondation de nombreux waqfs au profit des lieux de culte et du clergé. C’est ce que nous révèlent notamment les diverses contributions de cet ouvrage qui réunit les actes du premier colloque international portant sur les waqfs des chrétiens et des juifs. Des contributions qui s’interrogent de même sur l’assimilation progressive de l’institution par ces communautés, une question d’autant importante que d’anciennes traditions et institutions juives et chrétiennes, relatives aux fondations pieuses, continuèrent à être adoptées parallèlement au waqf. Couvrant tout le pourtour méditerranéen, ces contributions s’étendent du Moyen Âge à l’époque contemporaine, mettant ainsi à jour la genèse, la consolidation, puis le devenir de cette institution chez les dhimmīs.

ISBN 10 : 2705339623

ISBN 13 : 9782705339623

Collection :

CollectifPages : 348

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Religions-MythologiesMots-clés :

Islam,

Moyen Âge. chrétiens,

juifs,

monde musulman,

fondation pieuse,

religieux

Auteur(s) : Collectif, LANÇON Daniel, DELMAS Catherine

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2015

/

En savoir plus... /

« Contrairement à la ruine, que l’archéologue tente de reconstruire en lui redonnant sa cohésion passée, le vestige est un lieu ouvert, bien souvent un fragment informe dont l’écrivain et l’artiste s’emparent et auquel ils redonnent vie, sens et forme par le pouvoir de l’imagination et de la création littéraire ou esthétique. » (C. Delmas et D. Lançon)

Cet ouvrage, dirigé par Catherine Delmas et Daniel Lançon, professeurs de littérature francophone et anglophone à l’Université Grenoble Alpes, examine la manière dont certains écrivains, voyageurs ou archéologues britanniques, italiens, français et francophones du Maghreb, ont perçu et représenté, revisité ou recyclé les vestiges du Proche-Orient et de la Méditerranée, dans leurs récits de voyage, leurs écrits archéologiques, leurs romans ou leur œuvre poétique, et dans les arts visuels, du XVIIIe au XXe siècle.

Les auteurs de ce volume s’interrogent sur le regard et les discours que laissent apparaître les textes et les images, sur les modes de représentation des vestiges en tant qu’objets de recherche scientifique, de curiosité, de fascination, sur les regards croisés et les échanges culturels qu’ils ont générés ou génèrent encore, sur l’approche orientaliste telle qu’elle a été définie par Edward Saïd, son évolution ainsi que sa remise en question.

Cet ouvrage a fait l’objet d’une recension par l'Académie des Sciences d’Outre-Mer, rédigée par Claude Briant-Ponsard, et consultable ici

ISBN 13 : 9782705339234

Collection :

CollectifPages : 258

Format (mm) : 158x240

Poids : 350g

Illustrations : Qqs ill. N&B

Discipline :

Littérature-Histoire des textes

1914-1920

Auteur(s) : Collectif, DAGHER Carole H., PRINCE Myra

Prix (TTC) : 33 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2015

/

En savoir plus... /

Le Centenaire de la Grande Guerre est l’occasion, pour le Liban, de faire un retour sur un chapitre douloureux mais fondateur de son histoire moderne. Ce pays a gardé, gravé dans sa mémoire et dans sa chair, le traumatisme de la Grande Famine qui a décimé près du tiers de la population du Mont-Liban (1915-18). Toute la région était alors sous domination ottomane. Des nationalistes libanais et syriens ont subi la répression militaire, nombre d’entre eux ont été condamnés à mort et exécutés.

L’État du Grand-Liban, proclamé le 1er septembre 1920 à la Résidence des Pins par le général Gouraud, est né des convulsions de la Grande Guerre ; les souffrances endurées sont restées largement ignorées. Cent ans plus tard, les États du Moyen-Orient issus du démembrement de l’Empire ottoman sur la base des accords Sykes-Picot (1916) sont en proie à des déchirements qui menacent leurs structures sociales, géographiques et constitutionnelles. La région est-elle entrée dans l’ère post Sykes-Picot ?

Cet ouvrage collectif répond au besoin d’un travail de mémoire jamais mené à ce jour et à la nécessité d’une prospective politique basée sur une analyse historique étayée.

ISBN 13 : 9782705339272

Collection :

CollectifPages : 282

Format (mm) : 158x240

Poids : 500g

Illustrations : N&B

Discipline :

Histoire-Géographie

Représentations et pratiques – Préface de Sylvain Auroux

Auteur(s) : Collectif, AUSSANT Émilie

Prix (TTC) : 34 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2015

/

En savoir plus... /

Pourquoi, comment et dans quel contexte le transfert d’une langue à l’autre a-t-il été appréhendé par les théoriciens du langage (des tout premiers grammairiens, philosophes, exégètes, lexicographes, poètes... aux linguistes contemporains) et comment l’ont-ils, éventuellement, eux-mêmes pratiqué au cours de l’histoire ?

Les articles réunis dans cet ouvrage donnent, dans une perspective à la fois épistémologique et transculturelle, un aperçu des représentations (vocabulaire utilisé pour désigner l’activité de « traduction », existence de typologies ou de théories de la traduction, problèmes rencontrés, etc.) et des pratiques (type de textes traduits, acteurs, lieux, objectifs, etc.) de la traduction que les théoriciens du langage d’aires culturelles diverses ont pu élaborer.

Avec les contributions de Sylvie Archaimbault, Émilie Aussant, Jean-Luc Chevillard, Christoph Harbsmeier, Aimée Lahaussois, Frédéric Lambert, Jacqueline Léon, Francine Mazière, Valelia Muni Toke, Valérie Raby, Bruno Rochette et Eva Wilden.

ISBN 13 : 9782705339180

Collection :

CollectifPages : 276

Format (mm) : 158x240

Poids : 470g

Discipline :

Linguistique-Dialectologie

Compilation, théorisation, restructuration

Auteur(s) : Collectif, DIAB-DURANTON Salam

Prix (TTC) : 26 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2015

/

En savoir plus... /

Cet ouvrage porte sur la problématique de la formation lexicale en arabe à la lumière de la lexicographie classique et de l’approche philologique de la Renaissance arabe (an-Nahḍa). Il examine plus particulièrement le lien entre le phénomène de substitution et le processus de créativité lexicale.

Mettant à profit la théorie des matrices et des étymons, la méthode appliquée recourt à une démarche historique et comparative, s’appuie sur le recensement et l’étude des principaux livres consacrés à la substitution, le suivi de l’évolution des approches de ce phénomène lexical chez les grammairiens arabes et relève aussi leurs points de rencontre ou de divergence.

Les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les étudiants arabisants trouveront dans ce travail une source pour mieux comprendre la création lexicale en arabe, plus particulièrement le phénomène de la substitution lexicale à travers ses trois étapes-clés : la compilation des données linguistiques, puis leur rationalisation durant la période médiévale, enfin leur restructuration à l’époque de la Nahḍa.

Salam Diab-Duranton est maître de conférences à l’Université Paris VIII où elle enseigne la linguistique et la poétique arabes. Membre de l’UMR 7023 Structures formelles du langage, elle étudie la lexicologie de l’arabe standard et dialectal, plus particulièrement les interfaces phonétique et sémantique, la métrique arabe contemporaine et la littérature populaire du Mashreq.

ISBN 10 : 2705339432

ISBN 13 : 9782705339432

Collection :

CollectifPages : 184

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

Lexicologie,

création lexicale

L'hospitalité au cœur de la rencontre

Auteur(s) : Collectif, KERYELL Jacques (dir.)

Prix (TTC) : 36 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2013

/

En savoir plus... /

À l’heure des fondamentalismes religieux, et du retour du communautarisme, il est grand temps de faire le point sur ce que nous sommes et sur notre relation aux autres à quelque culture ou religion qu’ils appartiennent. C’est pourquoi Jacques Keryell, après une vie déjà bien longue, a cru bon de nous faire part de son expérience personnelle, et de réunir autour de lui un certain nombre de penseurs contemporains particulièrement engagés, pour nous donner des pistes de réflexion. Personne et Altérité, sont bien sûr au cœur du problème dans lequel l’Hospitalité au sens fort du terme a une place capitale, disons même irremplaçable. Favoriser et cultiver le dialogue avec le monde de la culture est donc une priorité aujourd’hui si nous voulons grandir ensemble dans la paix et l’enrichissement mutuel. Les interventions de plusieurs penseurs musulmans, libanais, tunisiens berbères et marocains et de plusieurs chrétiens sont une preuve de nos volontés mutuelles d’écoute et de dialogue. Des témoignages vécus, riches d’expérience sont aussi là, pour nous remettre dans la réalité concrète. Tous ces textes essayent, à partir de circonstances différentes, de repenser nos attitudes religieuses ou simplement humaines dans un contexte de modernité mondialisée. Au terme de ces réflexions, l’expérience de Louis Massignon, ce grand orientaliste et ce grand chrétien du XXe siècle sera là, à l’occasion, pour nous accompagner dans nos démarches mutuelles en vue de l’élaboration de sociétés fraternelles pour l’épanouissement de chacune de nos personnes.

Ont participé à cet ouvrage : Dominique Avon (France). Mohammed Al Sammak (Liban). Laurent Basanese, s. j. (Italie).Martine Devriendt, Petite sœur du Sacré Coeur (France). Hmida Ennaifer (Tunisie). Yves Floucat (France). Pierre Humblot, pradosien (France). Mohammed-Sghir Janjar (Maroc). Jacques Keryell (France). Patrick Laude (France). Michel X (…). Zied Mani ( Tunisie). Claudio Monge, o.p. (Italie). Mgr Henri Teissier (Algérie). Mgr Veglio Antonio Maria (Italie). Yasmina Picquart (France). Salem Zénia (Algérie).

ISBN 13 : 9782705338848

Publication : Co-édition Le Cerf

Collection :

CollectifPages : 298

Format (mm) : 160x240

Poids : 465g

Discipline :

Religions-Mythologies

Le luth monoxyle et la musique du yémen

Auteur(s) : Collectif, LAMBERT Jean (dir.), MOKRANI Samir (dir.)

Prix (TTC) : 37 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2013

/

En savoir plus... /

Le luth monoxyle qanbûs ou tarab a joué un rôle central dans la musique du Yémen jusqu’au milieu du XXe siècle. Actuellement en voie de disparition, il présente plusieurs énigmes sur le plan historique, organologique et anthropologique. Selon des hypothèses historiques plausibles basées sur l’iconographie et la philologie, sa genèse remonterait à une forme de luth monoxyle (fabriqué dans une seule pièce de bois). apparue pour la première fois en Asie centrale avant le début de l’ère chrétienne. Cette forme se serait ensuite diffusée dans le monde arabe à travers la Perse sassanide, puis jusqu’au Yémen entre le XIIIe et le XVIe siècle, et de là, dans l’océan Indien, dans le monde malais et le monde swahili, avec l’émigration yéménite. C’est à Sanaa que l’instrument est le mieux documenté, grâce aux témoignages d’histoire orale. Le livre porte une attention particulière à sa description morphologique, ainsi qu’à son analyse organologique et de lutherie comparée. En effet, cet instrument n’est pas seulement monoxyle, mais il est aussi mono-cave (le manche et la caisse ne formant qu’une seule cavité). Enfin, imprégné de la culture des lettrés et des artisans de Sanaa, ce luth fait l’objet de représentations anthropomorphiques qui suscitent de nombreuses questions anthropologiques et d’histoire des mentalités. Mais c’est certainement grâce à sa petite taille et à sa caisse monoxyle que cet instrument a résisté au puritanisme et a traversé les océans.

Contributeurs : Pierre d’Hérouville, Nizār Ghānim, Werner Graebner, Larry F. Hilarian, Muḥammad al-Jumā‘ī, Jean Lambert, Samir Mokrani, Christian Rault.

ISBN 13 : 9782705338749

Collection :

CollectifPages : 400

Format (mm) : 160x240

Poids : 290g

Discipline :

MusicologieMots-clés :

Yemen,

musique,

luth

Auteur(s) : Collectif, REYNIER Christine (dir.), THERENTY Marie-ève (dir.)

Prix (TTC) : 37 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2013

/

En savoir plus... /

Depuis longtemps source de fascination et d’inspiration des artistes, la Méditerranée est aussi et avant tout un espace inventé, une idée en mutation constante qui a été façonnée au cours de l’histoire par différents acteurs et passeurs, historiens, géographes, hommes politiques, voyageurs ou écrivains. Attirante ou répugnante, lumineuse ou mystérieuse, paysage de carte postale ou terre de mémoire, elle demeure insaisissable et protéiforme.

Si la Méditerranée a suscité de nombreuses études, il est rare que le lien entre cette notion complexe, sa représentation et le support utilisé pour la médiatiser soit exploré. Cet ouvrage s’intéresse aux vecteurs de cette médiation et se penche sur l’empreinte que la Méditerranée a laissée à la fois sur les genres littéraires (les récits de voyage, les romans, la poésie, les journaux intimes et les essais) et les médias qui l’ont représentée (livres, revues, journaux, brochures, radio…). Réfléchir dans cette perspective à la façon dont des écrivains, des journalistes, des penseurs et même des humoristes venant de pays variés mais notamment de France et d’Angleterre ont contribué à façonner l’idée de Méditerranée entre le XIXe et le XXIe siècle, révèle comment cette idée a contribué en retour à réinventer les genres littéraires et les médias qui la portent.

ISBN 10 : 2705338893

ISBN 13 : 9782705338893

Publication : Co-édition MSH-M

Collection :

CollectifPages : 328

Format (mm) : 160x240

Poids : 500g

Illustrations : Qqs illustrations N&B

Discipline :

Littérature-Histoire des textesMots-clés :

voyage,

journalisme,

nahda,

littérature,

colonialisme,

homère,

tahtawi,

syrie,

durrell,

presse

Auteur(s) : Collectif

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2011

/

En savoir plus... /

Figure incontournable de l’orientalisme européen des XIXe-XXe siècles, Ignác Goldziher (1850-1921) est, avec Christiaan Snouck Hurgronje, l’un des principaux fondateurs de l’islamologie moderne.

Une formation hors norme le fait passer des études talmudiques et secondaires en Hongrie aux études orientales (à Budapest, Berlin, Leipzig, Leyde, Vienne) puis à un long voyage en Orient (1873-74). Il est l’un des premiers Européens

à assister aux cours de l’Université coranique d’Al-Azhar. Ses recherches, consacrées à l’histoire des religions - en particulier de l’Islam -, étudient leur inscription dans une histoire culturelle plus large.

Venus d’horizons disciplinaires différents, les auteurs de ce volume étudient son œuvre en la replaçant dans divers contextes et en interrogeant la réception qu’elle connaît jusqu’à aujourd’hui. Goldziher est l’une des figures d’un orientalisme d’Europe centrale et orientale, récemment caractérisé comme « orientalisme de la frontière » (Andre Gingrich), et qui reste à découvrir ou à redécouvrir. Sa relation avec Carl Heinrich Becker ou sa « non-rencontre » avec Max Weber invitent à s’interroger sur les relations entre philologie, études orientales, histoire culturelle et sciences sociales naissantes. Son idéal d’universalité, son exigence de rigueur scientifique ainsi que son empathie avec le monde arabe et musulman lient sa conception et sa pratique des études orientales à une critique de l’européocentrisme.

ISBN 10 : 2705338438

ISBN 13 : 9782705338435

Collection :

CollectifPages : 286

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Bibliographie-Histoire de l'orientalisme

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail