Votre recherche : "linguistique-dialectologie"

Résultats affichés: (1-20)/86

Auteur(s) : VILLEY Émilie

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2024

/

En savoir plus... /

L’étude du syriaque classique (langue sémitique dérivée de l’araméen d’Édesse) a connu ces dernières années un regain d’intérêt. Il manquait un outil pédagogique adapté au public universitaire francophone. Le présent manuel est le fruit d’un enseignement universitaire dispensé entre 2015 et 2024 et d’une concertation avec des chercheurs et enseignant-chercheurs français spécialistes du syriaque classique (notamment G. Bohas et M. Farina) pour valoriser une approche grammaticale et phonétique renouvelée de cette langue. Adressée aux débutants et faux débutants, la méthode vise à initier à la lecture et à la graphie des trois grandes écritures syriaques classiques. De nombreux exercices, douze leçons de grammaire accompagnées d’enregistrements audio et, en fin de manuel, deux longs extraits de textes (l’un en serṭo relevant de la tradition syriaque occidentale, l’autre en syriaque oriental) permettent d’acquérir un bagage grammatical et lexical suffisant pour commencer à lire de manière autonome un texte syriaque.

Émilie Villey, chargée de recherche au CNRS (UMR 8167 Orient & Méditerranée), a enseigné le syriaque à Paris (ENS, ICP et Sorbonne Université-ÉLASU) et en Normandie (La Nouvelle Qenneshré).

Simon Brelaud, chercheur à l’IFPO-Erbil en Irak, a enseigné le syriaque à l’Université de Californie à Berkeley. Il est en charge du cours de syriaque pour débutants à Sorbonne Université (ÉLASU).

Jean Pflieger collabore aux séminaires syriaques de Sources Chrétiennes (UMR 5189 HiSoMA). Il accompagne des étudiants et des chercheurs dans le perfectionnement de la langue syriaque.

ISBN 10 : 2705341176

ISBN 13 : 9782705341176

Pages : 274

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

syriaque,

sémitique,

méthode,

grammaire

Édition bilingue français-kabyle

Auteur(s) : LECHANI Mohand Saïd

Prix (TTC) : 35 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2024

/

En savoir plus... /

Formé aux études berbères par des spécialistes de la dialectologie de renom tels Saïd Boulifa, Émile Laoust et André Basset, compagnon de recherches de l’orientaliste André Picard puis aîné inspirant de Mouloud Mammeri, Mohand Saïd Lechani (1893-1985) est une figure de la première élite kabyle militante. Il a contribué dès le début du xxe siècle à l’éveil culturel et identitaire berbères. Il fut, à ce titre, un des maillons garants de la continuation de la fragile chaîne de la berbérologie algérienne en contexte colonial. C’est assez dire l’importance de ces textes, ici rassemblés, qui constituent une nouvelle voie d’entrée dans son œuvre plurielle, située à la confluence du monde éducatif, culturel et politique.

Outre les perspectives offertes par les matériaux réunis dans ce volume, ces écrits en fragments – dont certains passages ont valeur de testament culturel – brossent le portrait intellectuel d’un défenseur du patrimoine immatériel de Kabylie, longtemps confiné aux marges, dont les inquiétudes sur son avenir restent prégnantes en dépit de sa récente consécration constitutionnelle.

Méziane Lechani est médecin spécialiste et éditeur à Paris.

Kamal Naït-Zerrad est professeur de linguistique des universités et directeur de l’unité Lacnad (Langues et cultures du Nord de l’Afrique et diasporas). Il est l’auteur de nombreuses publications scientifiques sur la langue berbère.

ISBN 10 : 2705341213

ISBN 13 : 9782705341213

Pages : 248

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

berbère,

dialectologie,

kabyle,

fragments

Éléments pour une refondation

Auteur(s) : BOHAS Georges

Prix (TTC) : 39 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2024

/

En savoir plus... /

Le premier objectif de l’auteur est de montrer que depuis Nöldeke et Duval les linguistes et grammairiens se sont fourvoyés dans le traitement de la spirantisation des bgdkpt en syriaque. Les uns ont tenté de résoudre le problème en injectant dans les représentations sous-jacentes des voyelles empruntées aux langues voisines (/ketâbâ/>ktâbâ), d’autres ont implanté en syriaque le shewa de l’hébreu (ex. bəgherô). Dans les deux cas, il est facile de mettre en échec ces traitements et de montrer qu’ils doivent être remplacés par une grille de spirantisation de construction très simple qui opère « en surface », sans recourir à ces artifices.

Le deuxième serait d’attirer l’attention sur l’intérêt de la tradition grammaticale syriaque pour l’histoire des théories linguistiques.

Le troisième consiste à mettre en cause le traitement de la phonologie syriaque dans la perspective abstraite inspirée par les œuvres des grammairiens arabes afin de le remplacer par une organisation fondée sur les radicaux, seules formes réelles de la langue, dans la perspective des grammairiens syriaques.

Il s’agit bien là de propositions pour une refondation !

Georges Bohas, arabisant, a commencé l’étude du syriaque en suivant les cours du Pr Guillaumont à Paris, puis il a approfondi ses connaissances auprès de divers ecclésiastiques qui maitrisaient toujours cette langue, comme Mgr Gigawi à Damas et Mgr Bahnan Hindo pour la version occidentale à Hassaké, Mgr Petros Youssif pour la version orientale chaldéenne et Giwargis Athniel pour la version orientale assyrienne. Il s’est également perfectionné auprès du père Graffin à Paris et de Mgr Feghali au Liban. Il enseigne chaque année le syriaque à l’Université d’été en langues de l’Orient organisée par l’université de Lausanne à Venise (San Servolo).

ISBN 10 : 2705341251

ISBN 13 : 9782705341251

Pages : 316

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

spirantisation des bgdkpt,

syriaque,

grammaire,

linguistique,

théorie linguistique,

phonologie,

arabe

De 1574 aux derniers vestiges post-ottomans

Auteur(s) : BECHRAOUI Mohamed-fadhel

Prix (TTC) : 40 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2024

/

En savoir plus... /

La situation de la langue turque en Tunisie a été dans son ensemble fonction de l’interaction entre trois grands acteurs politiques : la Sublime Porte, la France et les autorités locales. La Sublime Porte, loin de souscrire à une politique de turquisation, s’est contentée en tant que puissance suzeraine d’imposer l’usage de la langue turque dans la rédaction des traités que la régence devait conclure avec les puissances européennes. Après la conquête d’Alger, la France parvient à modifier le protocole diplomatique et interdit au Bey de rédiger désormais sa propre copie en turc. Implantée en Tunisie un demi-siècle plus tard, elle parvient également à bannir les cours de turc de l’enseignement sadikien. Quant aux autorités locales, elles n’avaient, jusqu’à la deuxième décennie du dix-huitième siècle, porté d’intérêt à cette langue que dans la mesure où c’était celle des expatriés turcs venus pour la plupart servir dans la milice des janissaires. Les usages postérieurs s’inscrivent uniquement dans le souci de consolider les rapports avec la Sublime Porte engagée alors autant que Tunis dans des réformes institutionnelles de grande envergure.

Mohamed-Fadhel Bechraoui est spécialiste d’histoire et d’épistémologie des sciences du langage. Ses travaux portent sur l’analyse métathéorique des modèles syntaxiques, sur les grammaires françaises écrites à l’usage des Arabes, des Turcs et des Persans, ainsi que sur le contact des langues en Tunisie. II envisage de publier sous peu une traduction annotée de la grammaire de Port-Royal.

ISBN 10 : 2705341237

ISBN 13 : 9782705341237

Publication : co-édition ABENCERAGE

Pages : 442

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

langue turque,

Tunisie,

Sublime Porte,

France,

Tunis,

langage,

grammaire

une variété archaïque de la langue arabe

dans la région de Najrān

vers le début de l’ère chrétienne

Auteur(s) :

Prix (TTC) : 32 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2023

/

En savoir plus... /

La langue arabe apparaît en pleine lumière après la fondation de l’Empire

musulman dont elle est la langue officielle. Si on remonte dans le temps,

elle est illustrée, au vie siècle de l’ère chrétienne, par une poignée de textes

courts en langue et en écriture arabes, qui ont été trouvés dans trois zones, le

Bilād al-Shām, l’extrême nord-ouest de la péninsule Arabique et la région de

Najrān. Pour les périodes plus anciennes, la thèse dominante est que la langue

arabe ne serait attestée que dans deux zones, le nord-ouest de la péninsule

Arabique et le Bilād al-Shām, dans des textes écrits soit en alphabet arabique

(ṣafāʾitique et ḥismāʾique) soit en alphabet araméen.

Cette dernière affirmation paraît incongrue, d’autant plus que, durant les

siècles précédant l’Islam, la carte tribale paraît relativement stable. Il semble

plus logique de supposer que de nombreuses populations en Arabie parlaient

un arabe qu’on ne sait pas reconnaître. Les inscriptions de Najrān en écriture

sudarabique et en langue sabaʾique en offrent une première illustration.

Dans le corpus du sabaʾique, quelques dizaines de textes s’écartent plus

ou moins de la norme. Ils présentent des déviances dans la phonétique, la

morphologie et le lexique, qui peuvent être interprétées comme des emprunts

à la langue arabe. Le nombre de ces déviances est relativement faible dans

tous les textes sauf un où il excède celui des caractères propres au sabaʾique.

Tous ces textes, qui proviennent d’une même zone, celle de l’oasis de Najrān,

au nord de Sabaʾ, datent d’une période relativement haute, entre 350 avant

l’ère chrétienne et 150 après l’ère chrétienne.

Dans l’analyse des inscriptions antiques, la démarche traditionnelle

consiste à isoler des ensembles de textes présentant une parenté linguistique

manifeste ; chacun de ces ensembles définit une langue. Pour Najrān, cette

démarche aboutit à l’identification de deux « langues » : un dialecte du

sabaʾique en contact avec l’arabe et une langue apparentée à l’arabe.

Cette démarche paraît inappropriée parce que la plupart des commanditaires

des textes rédigés dans ces deux « langues » appartiennent au même

groupe tribal. La variabilité linguistique des inscriptions de Najrān s’explique

plutôt par l’introduction dans la langue écrite de caractères empruntés à la

langue parlée en proportion variable. Ces caractères sont peu nombreux

dans les textes les plus formels comme les règlements ou les offrandes ; en

revanche, ils abondent dans les inscriptions funéraires dont les stipulations

et les interdictions doivent être impérativement comprises.

La langue des inscriptions de Najrān serait donc du sabaʾique écrit par une

population parlant une variété ancienne de la langue arabe que l’on peut

appeler « vieil-arabe de Najrān ».

ISBN 10 : 2705340568

ISBN 13 : 9782705340568

Pages : 192

Format (mm) : 160x240

Illustrations : nombreuses illust. couleurs

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

Autour du manuscrit Supplément turc 1200 d’Antoine Galland

Auteur(s) : DIAB-DURANTON Salam, DURANTON Henri

Prix (TTC) : 39 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2022

/

En savoir plus... /

Il n’est guère besoin de vanter l’apport d’Antoine Galland à la tradition des échanges entre Orient et Occident avant la Révolution. Sa traduction des Mille et une Nuits – roman qu’il était le premier à faire connaître au public européen – n’a cessé d’être rééditée du début du xviiie siècle à nos jours. Sur cette réputation universelle et ses nombreux travaux, il fut tacitement admis qu’il était un modèle d’orientaliste et à ce titre maîtrisait parfaitement arabe, turc et persan.

Nous avons voulu le vérifier à partir d’un curieux manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de France, et à ce jour jamais exploité. Enregistré sous le titre Supplément turc 1200, il constitue la première étape d’une anthologie de proverbes arabes, turcs et quelques-uns en persan, qui n’a jamais vu le jour.

La double originalité de ce manuscrit, et qui en fait la valeur unique pour les spécialistes, c’est qu’il propose à chaque fois un proverbe arabe, turc ou persan, et la traduction de Galland au-dessous. De la sorte, il permet de tester les aptitudes linguistiques réelles du traducteur des fameuses Mille et une Nuits, ce que de nombreux travaux antérieurs n’avaient pas réussi à faire et également de suivre, sur le vif, un traducteur au travail.

Chemin faisant, l’enquête s’est élargie. La tentative de Galland a été replacée dans une tradition qui remonte à l’époque humaniste. Par ailleurs, elle permet de mieux comprendre le désir novateur de cet érudit d’instaurer un dialogue entre deux univers culturels se rejetant souvent l’un l’autre parce qu’ils ne se connaissaient pas ou très mal.

Salam Diab-Duranton est professeure des universités en Linguistique arabe à l’université Grenoble Alpes. Ses recherches portent principalement sur la lexicographie et la lexicologie de l’arabe standard et dialectal. Ses domaines d’investigation scientifique s’étendent également à la littérature populaire du Mashreq, notamment l’étude des proverbes. Elle a publié aux Éditions Geuthner Proverbes et locutions figées : description et catégorisation et Substitution et créativité lexicales en arabe : compilation, théorisation, restructuration.

Henri Duranton est maître de conférences retraité de l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne. Sa participation à l’édition d’Antoine Galland est dans la suite logique de sa publication, en trois volumes, des voyages de Paul Lucas qui fut le contemporain de Galland, et qu’il a dû croiser sur les routes de l’Empire ottoman qu’ils ont tous deux sillonnées.

Nicolas Vatin est historien de l’Empire ottoman, directeur de recherche au CNRS, directeur d’études à l’EPHE, PSL.

ISBN 10 : 2705340940

ISBN 13 : 9782705340940

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

proverbe,

Antoine Galland,

Orient,

Occident,

orientalisme,

Supplément turc 1200,

Mille et une Nuits

TRADUCTION COMMENTÉE

Auteur(s) : BOHAS Georges

Prix (TTC) : 39 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2022

/

En savoir plus... /

Pourquoi une traduction du Mufaṣṣal d’al-Zamaḫšarī ? Parce que ce livre « connut une vogue considérable dans l’Orient musulman jusqu’à la fin du xiiie siècle » et il exerça une influence « très importante en Orient arabe et dans le monde iranophone, notamment à travers les commentaires d’Ibn Yaʿīš et d’Ibn al-Ḥājib ainsi que la Kāfiya de ce dernier. L’ouvrage peut être considéré comme la source principale des grands traités classiques. » En outre, al-Zamaḫšarī ne fut pas seulement un grammairien, mais il est également l’auteur d’un véritable thésaurus de la langue arabe intitulé ’Asās al-Balāġa, « La fondation de la rhétorique », et surtout, en tant que théologien, il a composé l’un des plus célèbres commentaires du Coran : al-Kaššāf ʿan ḥaqā’iq al-Tanzīl, « Le livre qui dévoile les vérités de la Révélation ». Enfin, dans le domaine de la littérature il a également brillé par ses Maqāmāt « Sessions ».

Pourquoi une traduction commentée ? Le livre vise à une présentation d’ensemble de la grammaire sous la forme d’un compendium ; du reste, il désigne lui-même son ouvrage comme une introduction. Même pour le public arabe averti une explicitation détaillée est nécessaire : celle d’Ibn Yaʿīš s’étend sur dix volumes dans l’édition du Caire. À plus forte raison le commentaire est indispensable pour le public francophone auquel on s’adresse ici. Le commentaire est intégré à la traduction − en italique et en plus petits caractères pour éviter toute confusion − un peu à la manière des commentateurs arabes médiévaux.

Georges Bohas, du laboratoire ICAR (UMR 5191 CNRS • ENS de Lyon), professeur émérite à l’ENS de Lyon, est membre de l’académie de langue arabe de Damas. Il a publié de nombreux livres et articles sur l’œuvre des grammairiens arabes. Il s’est aussi tourné plus récemment vers les aspects formels du texte coranique, à propos desquels il a publié, en 2021, Les stratégies métriques dans le Coran.

Mustafa Alloush, maître de langue à l’Université Lumière-Lyon 2 et docteur en études arabes, est membre du laboratoire ICAR (UMR 5191 CNRS • ENS de Lyon). Il a publié dans les domaines de la littérature, la civilisation et la linguistique arabe, particulièrement, en 2020, La place des interjections et des onomatopées dans le lexique de l’arabe. Il s’est aussi intéressé à la sociolinguistique dans son livre Al-Taṭawwur al-dilālī fī l-luġa al-ʿarabiyya, (Le changement sémantique dans la langue arabe) (2021) et à l’arabe moyen en éditant et traduisant des manuscrits subsahariens publiés dans Écrire la guerre au Fouta-Djalon (2022).

ISBN 10 : 2705340957

ISBN 13 : 9782705340957

Pages : 382

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

traduction,

grammaire,

langue arabe,

théologie,

Coran

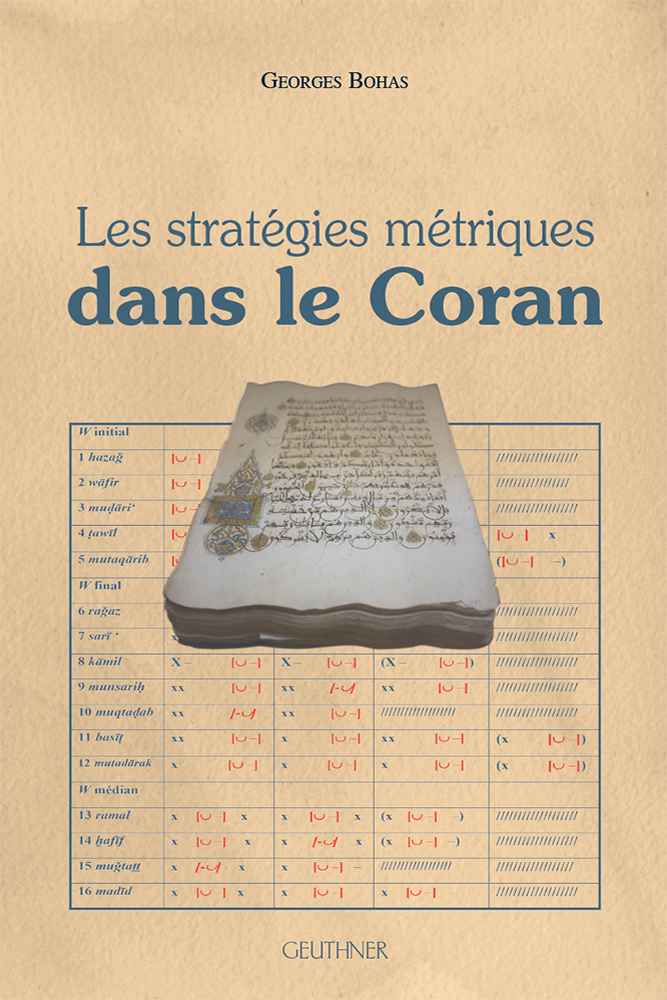

Auteur(s) : BOHAS Georges

Prix (TTC) : 22 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

Bien que le Coran manifeste de l’hostilité envers les poètes (Les Poètes, 26, 224-226 : Ne vois-tu pas qu’en chaque vallée ils divaguent et disent ce qu’ils ne font point), cette hostilité concerne le « fond » et non la « forme » et une échappatoire est offerte aux poètes qui se rallient à la foi : (Les Poètes, 26, 227) Exception faite de ceux qui ont cru, ont accompli des œuvres pies, ont beaucoup invoqué Allāh et qui bénéficient de notre aide après avoir été traités injustement. En réalité, le Coran et la poésie arabe recourent à la même combinatoire métrique, la poésie en faisant un usage contraint et le Coran un usage libre, les deux recourant à des stratégies différentes.

Dans le Coran, la première de ces stratégies, intitulée « Le panachage métrique » est une technique commune à la poésie libre moderne et au Coran, laquelle consiste à mélanger librement des pieds pairs et impairs alors que dans la poésie ancienne ce mélange est strictement contrôlé.

La deuxième est intitulée « Le patchwork métrique ». Il s’agit de procéder à un assemblage de figures métriques disparates, incluant pêle-mêle des mètres à watid initial, médian ou final. Ces figures peuvent correspondre à un hémistiche de vers classique ou inclure un pied ou deux de plus dans les limites d’un verset.

La troisième intitulée « L’enchevêtrement métrique » est un phénomène analogue, mais dans sa version libre, les tronçons métriques pouvant apparaître au début, à la fin ou dans le cours des versets, la disposition en versets masquant une métrique largement régulière. Quelques artifices comme les syllabes orphelines initiales, médianes et finales, contribuent à occulter ces structures métriques et à les lisser pour les faire passer pour de la prose, mais elles ne sauraient échapper au regard du lecteur perspicace familiarisé avec la métrique de la poésie arabe. Ainsi, l’étude métrique purement formelle, met en évidence la relation entre poésie préislamique, Coran et poésie moderne, dévoilant un des secrets de la composition de ce livre.

Georges Bohas, membre correspondant de l’académie de langue arabe de Damas, a soutenu en 1975 une thèse en linguistique sur la métrique de la poésie arabe classique et moderne. Ses travaux ont radicalement simplifié et rénové l’étude et l’enseignement de cette science. En 2007 il a publié un article sur la métrique de la sourate al-Raḥmān et depuis il n’a cessé d’approfondir la relation entre la métrique arabe et le Coran. Une contribution importante est déjà parue dans l’ouvrage qu’il a publié en collaboration avec G. Roquet : Une lecture laïque du Coran (2018).

ISBN 10 : 2705340780

ISBN 13 : 9782705340780

Pages : 108

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

Islam,

Coran,

poésie,

métrique

arabes, sémitiques, italiennes, berbères

Auteur(s) :

Prix (TTC) : 49 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2021

/

En savoir plus... /

Études linguistiques et littéraires offertes à Jérôme Lentin par ses collègues, élèves et amis

Éditées par

Nadia Comolli, Julien Dufour, Marie-Aimée Germanos

Jérôme Lentin étudie la langue arabe telle qu’elle est pratiquée par les sociétés arabophones d’hier et d’aujourd’hui, au-delà des idées reçues sur la place des différentes variétés de cette langue. Il décrit dans ses travaux la complexité des situations sociolinguistiques en rétablissant une juste perspective, où arabe littéral et arabe dialectal sont deux pôles d’un continuum.

Auteur d’études pionnières et fondatrices qui font aujourd’hui référence, il a initié et formé des générations d’étudiants à la dialectologie et à la linguistique de l’arabe, mais aussi à l’étude du moyen arabe et des variétés mélangées, qu’il a largement contribué à constituer en discipline.

Le présent volume rassemble les travaux que des collègues, élèves et amis ont préparés en son honneur. Il regroupe trente-cinq contributions qui reflètent l’intérêt sans frontières du dédicataire pour l’arabe et sa littérature, ainsi que pour les langues du domaine chamito-sémitique et pour l’italien. Elles nous conduisent de la première moitié du IIe millénaire avant notre ère à l’époque contemporaine, et nous font voyager de la Mauritanie au Yémen, en passant par le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, la Palestine, le Liban, la Syrie, le golfe Arabo-Persique et même Chypre, l’Italie et l’Espagne.

ISBN 10 : 2705340896

ISBN 13 : 9782705340896

Pages : 844

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

langue arabe,

sociolinguistiques,

dialectologie,

linguistique

Auteur(s) : GALLEY Micheline

Prix (TTC) : 12 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

« Malte, disait Fernand Braudel, a ouvert son esprit et son cœur à toutes les civilisations qui lui ont rendu visite, si bien qu’aujourd’hui la Méditerranée lui appartient en son entier… »

Tout au long de l’Histoire, les contacts et échanges se sont succédé dans ce petit archipel au cœur de la Méditerranée, faisant de celui-ci un véritable creuset de cultures.

Ce bref essai suit le processus de la mixité originale qui s’opère, en apprécie les effets – dans le domaine de la langue, de la religion, de la culture en général – et dégage quelques aspects saillants de la personnalité maltaise.

Micheline Galley est directeur de recherche honoraire au CNRS. Ethnologue arabisante, elle a travaillé sur les littératures de tradition orale à Malte et au Maghreb ; elle s’est attachée particulièrement à l’étude d’une œuvre maîtresse de la littérature populaire arabe : La Geste hilalienne, aujourd’hui inscrite au patrimoine de l’Unesco.

S’intéressant aux phénomènes de continuité de certains thèmes narratifs (observés à Malte et en Italie) et liturgiques (en Catalogne), Micheline Galley a suivi le parcours semé de transformations de la Sibylle et le rayonnement artistique qu’elle a suscité à travers l’Europe ; un livre richement illustré (Geuthner 2010) et plusieurs articles lui sont consacrés.

ISBN 10 : 2705340469

ISBN 13 : 9782705340469

Pages : 42

Format (mm) : 210x210

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

Malte,

civilisations,

Méditerranée,

Histoire,

culture,

religion,

langue

syntaxe et typologie

Auteur(s) : SKAF Rola

Prix (TTC) : 38 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

Cet ouvrage présente pour la première fois une analyse syntaxique et typologique du morphème polyfonctionnel d= du syriaque, une langue du groupe araméen des langues sémitiques du Nord-Ouest qui furent parlées au Proche et Moyen-Orient. Documentée depuis les débuts de l’ère chrétienne, elle s'est répandue comme langue liturgique, et, occasionnellement, comme langue littéraire, parmi des peuples non-araméophones, jusqu’en Chine et au sud-ouest de la côte indienne. Aujourd'hui, elle est la langue liturgique et savante des Chrétiens d’Orient.

Sur la base du corpus des Évangiles dans la traduction de la Peshiṭta, révision des précédentes traductions dites Curetonienne et Sinaïtique, l’évolution de l’ancien démonstratif du proto-sémitique est analysée dans ses différentes fonctions syntaxiques en syriaque et par comparaison avec d’autres langues sémitiques proches. La comparaison avec le grec, langue source des traductions syriaques, montre que celui-ci n’a eu que très peu d’influence sur les traducteurs syriaques.

Six fonctions grammaticalisées sont étudiées d’un point de vue typologique et comparatif : support de détermination, relateur dans le syntagme génitival et les propositions relatives, complémenteur, introducteur de propositions adverbiales et du discours rapporté direct et indirect.

Cet ouvrage s’adresse aussi bien aux spécialistes de l’araméen qu’aux sémitisants et aux typologues, grâce aussi aux nombreux exemples en caractères syriaques, translitérés, glosés (suivant les “Leipzig Glossing Rules”) et traduits.

Rola Skaf est docteure en linguistique. Elle est diplômée de l’INaLCO – Université Sorbonne Paris-Cité et de l’Université de Turin. Spécialiste de sémitique et notamment de syriaque, elle s’intéresse aussi au néo-araméen. La DGLFLF (Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France - Ministère de la culture et de la communication), a financé son projet sociolinguistique sur le ṭuroyo et le soureth. Conjointement avec ses recherches au sein du laboratoire LACITO-CNRS-UMR 7107, elle continue d’assurer plusieurs missions de terrain auprès de la communauté araméophone en France. Auteure, elle collabore également à la traduction et à l’édition de textes à partir de manuscrits syriaques aux Sources Chrétiennes, CNRS (HiSoMA, UMR 5189).

ISBN 10 : 2705340414

ISBN 13 : 9782705340414

Pages : 368

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

analyse syntaxique,

morphème polyfonctionnel d=,

langue,

langue liturgique,

typologie,

syriaque,

syntaxe

Auteur(s) : LAFFITTE Roland

Prix (TTC) : 39 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2020

/

En savoir plus... /

La langue française a emprunté, tout au cours de son histoire, des mots à la langue arabe, et cela en plusieurs vagues et dans plusieurs registres. Au-delà des emprunts proprement dits, le lexique scientifique porte de manière conséquente la marque de la langue arabe, arrivée notamment sous la plume des clercs médiévaux. On imagine aussi aisément l’ampleur du lexique politique, qui s’est considérablement étendu ces dernières décennies.

Mais il est un domaine particulièrement riche en arabismes, celui du français décoincé. Il regroupe la somme des mots qui circulent hors de la langue soutenue et disséquée sous la Coupole, pour ne garder que la variété de la langue qui court dans les rues ; celle des cités populaires et des cours d’école, comme celle des alcôves et des salles de garde, celle des émissions de télévision populaires et des différents corps de métiers, etc.

Le lexique des arabismes appartenant à ce registre est essentiellement abondé par trois sources : 1) le français colonial, introduit aux xixe-xxe siècles jusqu’en 1962, dans ses deux branches, le jargon des troupes coloniales, avec un terme connu comme toubib, et celui des Français d’Afrique du Nord qui a popularisé le mot souk ; 2) le français sorti, depuis les années 1960, des quartiers et des cités de relégation des populations issues des vagues d’immigration du Maghreb, et qui, essentiellement par les canaux de l’école et le rap, s’est déversé dans ce que l’on a appelé la langues des jeunes, et dont certains termes emblématiques sont même entrés, comme beur et kif, dans le français courant ; 3) des vieux mots entrés dans la langue aux différentes époques et recyclés par la langue décoincée, comme artichaut ou coton.

En annexe de ce vaste lexique, est présenté le vocabulaire de l’islamophobie contemporaine qui reprend, notamment dans la presse et sur la toile, les mots de l’Islam pour les retourner contre cette religion et nos compatriotes musulmans.

Roland Laffitte est chercheur indépendant et essayiste. Il est président de la SELEFA (Société d’études lexicographiques et étymologiques françaises et arabes), créée en 2002. C’est dans son cadre qu’a été menée cette étude, ainsi que celle qui a donné lieu au livre Le ciel des Arabes, paru chez Geuthner en 2012.

ISBN 10 : 2705340612

ISBN 13 : 9782705340612

Pages : 394

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

langue,

français,

arabe,

lexique,

arabismes,

mots,

jargon,

vocabulaire

Analytique grammaticale et pensée de l’être

Auteur(s) : TRISTANI Jean-Louis

Prix (TTC) : 22 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

Signifiance du monde propose une « harmonisation intégrale » entre la linguistique saussuro-guillaumienne des langues naturelles et la pensée phénoménologique heideggérienne de la vérité de l’être en tant qu’alètheia, dans son sens grec de « ce qui sort de la latence » et que Jean-Louis Tristani nomme illatence. En d’autres termes, cet essai donne accès à une compréhension des « relations grammaticales évidentes qui articulent l’être, dans sa vérité, et la pensée, telles qu’elles sont a priori données dans le système linguistique de n’importe quelle langue naturelle ». Cette mise au jour de la co-originarité de la langue et de la pensée corrobore la formule du linguiste français Antoine Meillet, maintes fois citée par Gustave Guillaume, selon laquelle, en ce lieu intelligible de la langue « tout se tient et a un plan d’une pleine rigueur ». Une rigueur qui intègre le système morpho-lexical d’une langue, en tant qu’intégrale des conditions d’effection du discours, avec les conditions existentiales de possibilité du Dasein en tant qu’être-au-monde. D’où Signifiance du monde, ce titre qui annonce la composante linguistique de notre présence au monde.

Licencié en théologie et agrégé de philosophie, Jean-Louis Tristani (1935-2012) enseigna à la Sorbonne au Département de Sociologie sous l’égide de Raymond Aron. Il participa au mouvement « Socialisme ou barbarie ». La découverte de la phénoménologie allemande, de la mythologie comparée de Georges Dumezil, puis de la linguistique de Gustave Guillaume le conduisit à s’interroger sur les fondations grecques de l’anthropologie et à s’avancer sur la voie d’une grammaire et d’une anthropologie générales. Enfin, il se voua à une recherche inédite sur la langue balinaise en collaboration avec l’Université de Denpasar.

ISBN 10 : 2705340131

ISBN 13 : 9782705340131

Collection :

VariaPages : 194

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

linguistique saussuro-guillaumienne,

langues,

pensée phénoménologique,

relations grammaticales,

linguistique

description et catégorisation

Auteur(s) : Collectif, DIAB-DURANTON Salam, KLEIBER Georges, LACHKAR Abdenbi

Prix (TTC) : 30 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2019

/

En savoir plus... /

Cet ouvrage s’intéresse à la description et à la catégorisation des proverbes et expressions figées. Il fait fond sur les résultats déjà acquis par les linguistes et parémiologues de différentes aires linguistiques et culturelles. Aussi, il propose de nouvelles approches des formes proverbiales. Cet ensemble de travaux se sert des notions de description et de catégorisation pour établir une analyse linguistique plus approfondie et tracer, à partir de là, en contexte, contours, points de ressemblance ou divergences entre les diverses formes stéréotypées (proverbes, dictons, aphorismes, expressions figées).

Les neuf contributions qui composent l’ouvrage étudient plus particulièrement le statut figé ou non des proverbes, la place et le rôle de la métaphore dans le déploiement des proverbes et des locutions figées, la typologie des locutions figées, leur domaine d’extension, leurs usages et fonctions.

Les chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants y trouveront une source stimulante pour mieux comprendre et poursuivre ce chantier scientifique toujours ouvert.

Ont contribué à cet ouvrage Guy Achard-Bayle, Jean-Claude Anscombre, Rahma Barbara, Salam Diab-Duranton, Joseph Dichy, Georges Kleiber, Abdenbi Lachkar, Irène Tamba, Jean-Philippe Zouogbo.

ISBN 10 : 2705340148

ISBN 13 : 9782705340148

Collection :

CollectifPages : 240

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

Proverbes,

Expressions figées,

Linguistique,

Dictons,

Aphorismes

Auteur(s) : BOHAS Georges, ROQUET Gérard

Prix (TTC) : 30 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2018

/

En savoir plus... /

Peut-on parler de lecture laïque du Coran ou, selon la terminologie d’Adonis, de lecture « areligieuse » ? Cela nous semble possible en nous situant dans la perspective définie par Th. Römer : « Il s’agit d’appliquer à la Bible (ici au Coran) les mêmes méthodes de lecture et de décryptage que pour les récits d’Homère. Je n’ai jamais considéré que la Bible devait être traitée comme un texte à part ». C’est une démarche analogue, et combien fructueuse, qui a été suivie par Finkelstein et Silberman dans La Bible dévoilée.

La première partie du livre est consacrée à des études littéraires. En mobilisant des données empruntées à des sources coptes, hébraïques, syriaques et grecques, elle permet de reformuler et de résoudre plusieurs problèmes d’interprétation, de traduction et de datation.

La seconde partie entreprend d’abord de démontrer que, formellement, le Coran entretient un lien profond avec la poésie préislamique, exactement comme la poésie libre moderne avec la poésie classique. Notre étude établit ainsi une continuité structurelle entre la poésie ancienne et le Coran, qui se voit de ce fait restauré dans un continuum. Ensuite, en mettant en évidence la présence du style formulaire dans le Coran, elle établit un autre lien entre celui-ci et la poésie préislamique dont de nombreuses études ont mis en lumière, depuis longtemps, le caractère formulaire.

ISBN 10 : 2705340070

ISBN 13 : 9782705340070

Collection :

VariaPages : 200

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

Islam,

Coran,

étude laïque

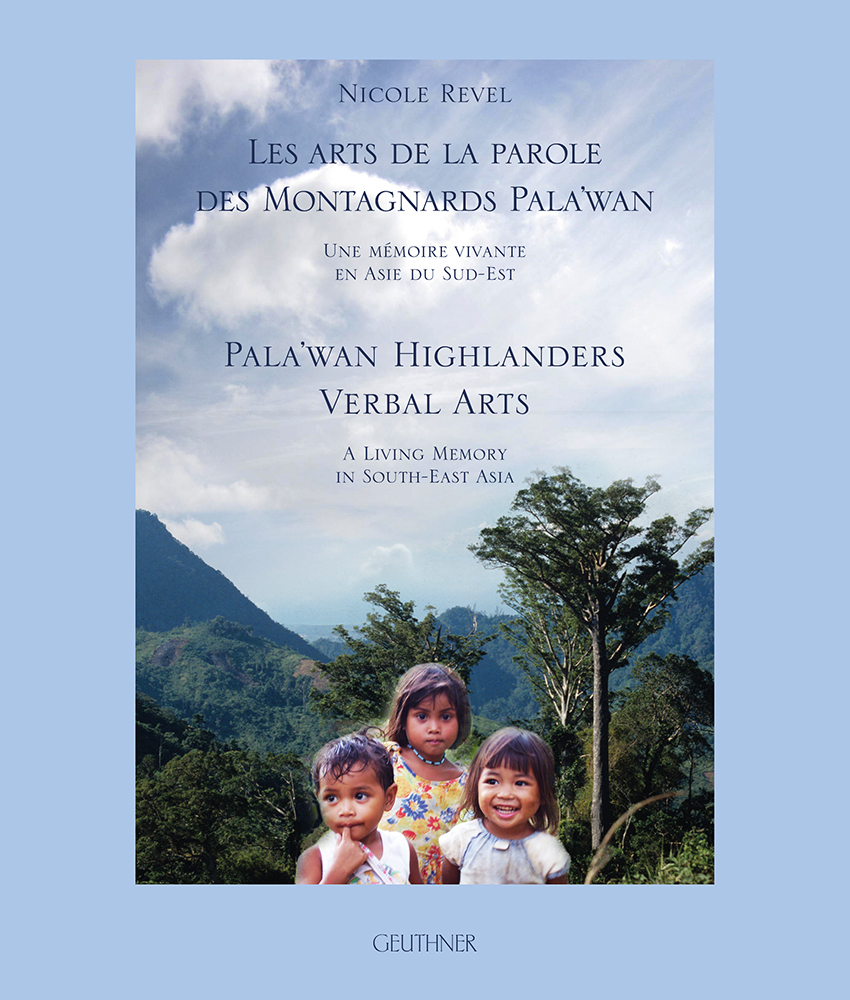

Une mémoire vivante en Asie du Sud-Est / Pala’wan Highlanders Verbal Arts - A Living Memory in South-East Asia

Auteur(s) : REVEL Nicole

Prix (TTC) : 49 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2017

/

En savoir plus... /

FR :

Chasseurs à la sarbacane, cultivant riz, maïs et tubercules dans le champ de montagne, dans l’Asie des Moussons, les Pala’wan vivent selon les principes d’une société égalitaire. Ils habitent au sud de l’île de Palawan dans l’Archipel des Philippines. Un droit coutumier très précis régule la vie quotidienne des membres de chaque hameau. Animistes, très attentifs à la petite musique des choses, à la poésie, aux épopées liées à l’expérience chamanique, ils valorisent diverses modalités de la parole afin d’endiguer toute forme de violence. À l’instar du passé, dans le contexte politique, socio-économique et religieux actuel, cette société pacifique est très vulnérable et menacée. Cet ouvrage multimédia et trilingue présente les « genres du discours » ; nous donne à voir et à entendre les arts de la performance et de la mémoire d’une petite société de forêt du Monde austronésien. Témoignant de la vie, de la pensée et des arts de leurs aînés, il est adressé aux jeunes générations.

À partir d’une longue expérience vécue auprès des Pala’wan et en collaboration avec eux, Nicole Revel a centré cet ouvrage sur la culture des Hautes-Terres, notamment le versant oriental de la cordillère centrale de la grande île. Les Sciences sociales et une initiative pionnière dans les Humanités numériques ont permis de sauvegarder, de mieux comprendre et de transmettre un patrimoine immatériel d’une grande authenticité, mais avant tout, une présence au monde exemplaire.

ENG:

Hunting with the blowpipe and cultivating rice, corn and tubers in upland fields of Monsoon Asia, the Pala’wan inhabit the southern part of Palawan Island in the Philippine Archipelago and live according to the principles of an egalitarian society. Very precise Customary Law regulates the daily life of the people in each hamlet. Animists, they are attentive to the tiny music of things, oral poetry, and epics linked to shamanic experience. They observe various speech manners and value them in order to avoid all forms of violence. As formerly, faced with the political, socio-economic and religious pressures of today’s world, this peaceful society is vulnerable and threatened. This multimedia and trilingual work on the various “speech genres” allows us to see and take part in the perfomances and the art of memory of a small forest society of the Austronesian world. It is a testimony of the life, thought and artistic expressions of the elders, and it is dedicated to the younger generations.

Based on long experience lived close to the Pala’wan and in collaboration with them, Nicole Revel has focused her work on the Highlands culture, particularly on the eastern slopes of the central cordillera. Social Science and a pioneering initiative in Digital Humanities have made it possible to safeguard, to better understand and transmit an intangible heritage of great authenticity, but above all, an exemplary presence in the world.

ISBN 10 : 2705339753

ISBN 13 : 9782705339753

Traduction : Ouvrage trilingue Palawan-Français-Anglais

Collection :

VariaTome : Inlus 5 DVD compatibles MAC / PC

Pages : 320

Format (mm) : 170x200

Discipline :

Ethnologie - Ethnomusicologie - LinguistiqueMots-clés :

Animisme,

Arts de la performance,

Chamanisme,

Genres du Discours,

Littérature de la voix,

Monde Austronésien,

Musique des gongs,

Philippines,

Humanités Numériques (DH)

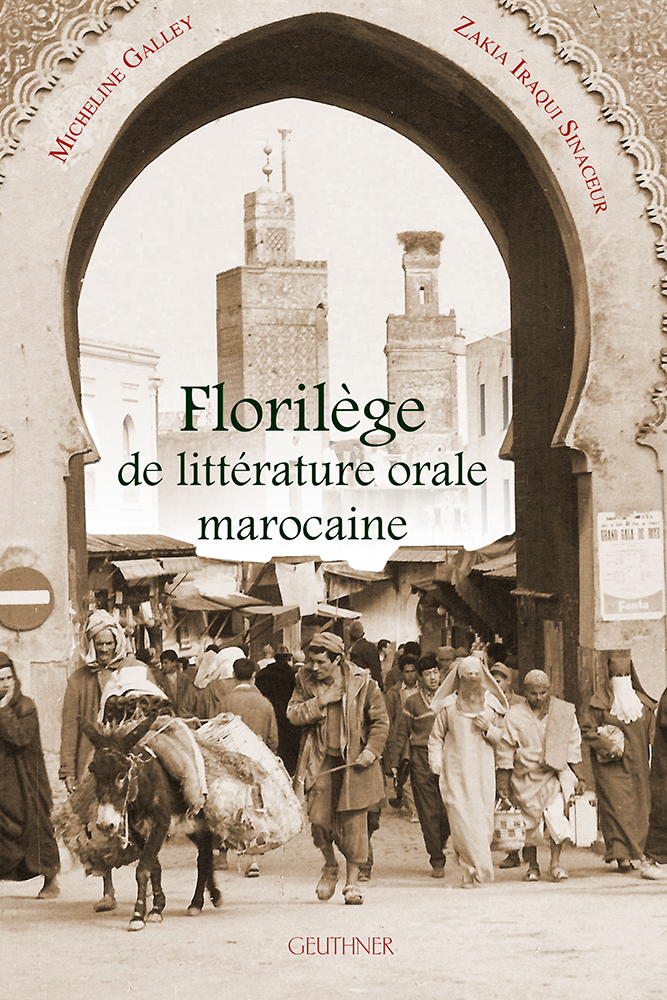

Auteur(s) : GALLEY Micheline, IRAQUI SINACEUR Zakia

Prix (TTC) : 48 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2016

/

En savoir plus... /

Grâce à cette nouvelle édition, la Chrestomathie marocaine de Georges-Séraphin Colin (parue en 1939) est non seulement sauvée de l’oubli mais enrichie de précieux ajouts : introductions, double transcription, traduction annotée, repères bibliographiques.

L’ensemble constitue un apport considérable au patrimoine linguistique et culturel du Maroc. Nous avons affaire, en effet, à une forme du dialecte éminemment vivante, expressive, littéraire, aujourd’hui menacée de disparaître. Les textes nous font découvrir tout un éventail de genres issus de la tradition orale : contes parmi les plus représentatifs de l’aire arabe et plus largement méditerranéenne, comme telle histoire universelle venue de l’Égypte antique, telle autre commune aux Mille et Une Nuits ; des anecdotes pleines de verve décrivant la vie rurale et citadine au Maroc au siècle dernier ; des facéties de Jha dont la popularité a franchi siècles et frontières ; des fables mettant en scène une multitude d’animaux dans un monde hiérarchisé à l’image de celui des hommes ; des proverbes, des énigmes…

De nombreux contes illustrent, chacun à sa façon, l’apprentissage de la vie qui passe, sur le mode plaisant, par l’acquisition de vertus dont l’Ulysse grec avait la maîtrise : les ruses de l’intelligence.

La disposition de l’original et de la traduction en vis-à-vis permet au lecteur, s’il le désire, un accès facile et simultané aux deux textes. La traduction se veut étroitement fidèle à l’original : elle tend à en reproduire la vivacité, les images, les sonorités et, pour le plaisir du lecteur, elle « se déroule – ainsi dit le conteur – comme un long fleuve ».

ISBN 10 : 2705339418

ISBN 13 : 9782705339418

Collection :

VariaPages : 678

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

patrimoine linguistique et culturel,

Maroc,

Florilège,

dialecte,

fables,

proverbes,

Représentations et pratiques – Préface de Sylvain Auroux

Auteur(s) : Collectif, AUSSANT Émilie

Prix (TTC) : 34 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2015

/

En savoir plus... /

Pourquoi, comment et dans quel contexte le transfert d’une langue à l’autre a-t-il été appréhendé par les théoriciens du langage (des tout premiers grammairiens, philosophes, exégètes, lexicographes, poètes... aux linguistes contemporains) et comment l’ont-ils, éventuellement, eux-mêmes pratiqué au cours de l’histoire ?

Les articles réunis dans cet ouvrage donnent, dans une perspective à la fois épistémologique et transculturelle, un aperçu des représentations (vocabulaire utilisé pour désigner l’activité de « traduction », existence de typologies ou de théories de la traduction, problèmes rencontrés, etc.) et des pratiques (type de textes traduits, acteurs, lieux, objectifs, etc.) de la traduction que les théoriciens du langage d’aires culturelles diverses ont pu élaborer.

Avec les contributions de Sylvie Archaimbault, Émilie Aussant, Jean-Luc Chevillard, Christoph Harbsmeier, Aimée Lahaussois, Frédéric Lambert, Jacqueline Léon, Francine Mazière, Valelia Muni Toke, Valérie Raby, Bruno Rochette et Eva Wilden.

ISBN 13 : 9782705339180

Collection :

CollectifPages : 276

Format (mm) : 158x240

Poids : 470g

Discipline :

Linguistique-Dialectologie

Compilation, théorisation, restructuration

Auteur(s) : Collectif, DIAB-DURANTON Salam

Prix (TTC) : 26 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2015

/

En savoir plus... /

Cet ouvrage porte sur la problématique de la formation lexicale en arabe à la lumière de la lexicographie classique et de l’approche philologique de la Renaissance arabe (an-Nahḍa). Il examine plus particulièrement le lien entre le phénomène de substitution et le processus de créativité lexicale.

Mettant à profit la théorie des matrices et des étymons, la méthode appliquée recourt à une démarche historique et comparative, s’appuie sur le recensement et l’étude des principaux livres consacrés à la substitution, le suivi de l’évolution des approches de ce phénomène lexical chez les grammairiens arabes et relève aussi leurs points de rencontre ou de divergence.

Les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les étudiants arabisants trouveront dans ce travail une source pour mieux comprendre la création lexicale en arabe, plus particulièrement le phénomène de la substitution lexicale à travers ses trois étapes-clés : la compilation des données linguistiques, puis leur rationalisation durant la période médiévale, enfin leur restructuration à l’époque de la Nahḍa.

Salam Diab-Duranton est maître de conférences à l’Université Paris VIII où elle enseigne la linguistique et la poétique arabes. Membre de l’UMR 7023 Structures formelles du langage, elle étudie la lexicologie de l’arabe standard et dialectal, plus particulièrement les interfaces phonétique et sémantique, la métrique arabe contemporaine et la littérature populaire du Mashreq.

ISBN 10 : 2705339432

ISBN 13 : 9782705339432

Collection :

CollectifPages : 184

Format (mm) : 160x240

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

Lexicologie,

création lexicale

Auteur(s) : MASSON Michel

Prix (TTC) : 30 €

Ajouter au panier

Mon panier

Parution : 2014

/

En savoir plus... /

Un singe. Un singe qui est un chat. Qui est un hibou. Mais aussi un insecte, un androgyne nymphomane et adonné à la boisson, un monstre nocturne enfantin et balourd, un redoutable magicien porteur de chance et de malchance, supplié, supplicié. Tel est le Maimone, cette puissante entité dionysiaque que l’auteur nomme le Dieu garou et qu’il nous fait progressivement découvrir.

Partant de faits apparemment confinés à la Sardaigne, il montre qu’ils relèvent en fait d’une réalité bien plus générale, celle d’un ensemble de croyances attestées dès l’Antiquité et qui ont perduré au moins jusqu’au Moyen âge dans un espace coïncidant en gros avec celui de l’Empire romain.

Cette contribution à l’anthropologie est étayée par une analyse linguistique minutieuse qui met principalement en jeu les langues romanes et quelques autres.

Linguiste, auteur de plusieurs ouvrages, Michel Masson est professeur émérite à l’Université de Paris-3.

ISBN 13 : 9782705338800

Collection :

VariaPages : 296

Format (mm) : 160x240

Poids : 480g

Discipline :

Linguistique-DialectologieMots-clés :

linguistique,

étymologie,

anthropologie,

Sardaigne,

Italie,

arabe,

ivresse,

sexualité,

animal,

tradition populaire

Denfert-Rochereau ou Raspail

Denfert-Rochereau ou Raspail